Произвольное управление дыхательными движениями при грудном и брюшном дыхании

Автор: Петушков Михаил Николаевич, Миняев Владимир Иванович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

12 молодых мужчин после предварительного обучения грудному и брюшному дыханию воспроизводили с использованием и без использования зрительного контроля за пневмограммой заданные дыхательные объемы за счет только торакальны, либо только абдоминальных движений. Выявлено, что в процессе обучения раздельному дыханию эффективность волевого сдерживания торакальных и абдоминальных движений повышается. Испытуемые более успешно сдерживают торакальные движения, чем абдоминальные. Зрительный контроль повышает эффективность волевого сдерживания абдоминальных дыхательных движений, на эффективность сдерживания торакальных движений существенно не влияет.

Дыхательные движения, коэффициент сдерживания, грудное и брюшное дыхание, зрительный контроль

Короткий адрес: https://sciup.org/146116219

IDR: 146116219 | УДК: 612.2

Текст научной статьи Произвольное управление дыхательными движениями при грудном и брюшном дыхании

Вентиляция легких и при спонтанном, и при произвольном дыхании осуществляется за счет ритмичных сокращений межреберных мышц и диафрагмы, которые различаются морфологически, функционально и регуляторно [3]. В связи с этим условно выделяют торакальный (грудной) и абдоминальный (брюшной) компоненты системы дыхания как относительно самостоятельные ее части [6]. Автономные механизмы регуляции дыхания, как правило, обеспечивают энергетически оптимальное соотношение частоты и глубины дыхания [2], торакального и абдоминального вкладов в дыхательный объем [6]. При волевых изменениях спонтанного паттерна дыхания, меняющих характер стимулов от механорецепторов дыхательного аппарата, механизмы произвольного управления дыхательными движениями могут вступать в противоречие с автономными механизмами саморегуляции дыхания [1; 5; 8].

С учетом противоречивости литературных данных о степени подчиненности произвольному контролю различных дыхательных мышц [1; 9 – 11], в данной работе поставлена цель изучить особенности произвольного управления торакальными и абдоминальными дыхательными движениями в процессе обучения раздельному дыханию и при воспроизведении заданных дыхательных объемов с использованием и без использования зрительного контроля.

Методика. В исследовании приняли участие 12 практически здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 19 – 24 лет, привычных к экспериментальной обстановке.

Для регистрации параметров дыхания использовался оригинальный компьютерный безмасочный пневмограф [6], позволяющий определять (в мл) торакальную (ThV T ) и абдоминальную (AbV T ) составляющие дыхательного объема (V T ).

Предварительно с каждым испытуемым было проведено 4 сеанса обучения (раздельному) грудному и брюшному дыханию с перерывами 1 – 2 дня. Сеансы включали 4 – 6 серий по 10 циклов грудного и брюшного дыхания. Испытуемые должны были дышать за счет торакальных движений, по возможности сдерживая двигательную активность абдоминальной мускулатуры (грудное дыхание), либо только за счет абдоминальных дыхательных движений (брюшное дыхание). Задание выполнялось в положении стоя, в режиме слежения по монитору за регистрируемыми дыхательными движениями. Глубина и частота дыхания при этом не лимитировались.

Последующее исследование включало четыре серии. В первой серии, после регистрации параметров спонтанного дыхания (1 мин) испытуемые со зрительным контролем за пневмограммой делали вдох с объемом, близким спонтанному (1V T ), за счет торакального движения, по возможности не используя (сдерживая) абдоминальное. Затем они с максимально возможной точностью воспроизводили заданное дыхательное движение со зрительным контролем (на протяжении 10 дыхательных циклов) и без зрительного контроля (10 дыхательных циклов).

Во второй серии аналогичным образом задавалось и воспроизводилось абдоминальное дыхательное движение с объемом, близким 1V T .

В третьей (при грудном дыхании) и в четвертой (при брюшном дыхании) сериях испытуемые со зрительным контролем и без него воспроизводили с максимально возможной точностью заданные дыхательные движения с объемом, близким удвоенному спонтанному (2VT).

Для анализа точности воспроизведения заданных объемов рассчитывались средние ошибки с преувеличением ( ∆ +), с преуменьшением ( ∆ -) заданного объема, а также общая ошибка ( ∆ ). За величину ошибки ∆ + принималась сумма всех отклонений с преувеличением, а за величину ошибки ∆ - – с преуменьшением заданного объема, деленная на количество анализируемых циклов. Общая ошибка определялась как сумма по модулю ошибок с преувеличением и преуменьшением. Для более глубокого анализа точности воспроизведения заданных дыхательных объемов аналогичным образом определялись средние величины торакальных (Th ∆ , Th ∆ +, Th ∆ -) и абдоминальных (Ab ∆ , Ab ∆ +, Ab ∆ -) ошибок.

Учитывались величины дыхательного объема и его торакальных и абдоминальных составляющих. Кроме того, рассчитывался коэффициент волевого сдерживания торакальных движений (КTh) при брюшном дыхании и абдоминальных (КAb) – при грудном по формулам:

KTh = ThVT сп - ThVT пр ⋅ 100% ;

ThVT сп

KAb=AbVTсп-AbVTпр⋅100%, AbVTсп где ThVTсп – торакальный вклад в спонтанный дыхательный объем;

ThVT пр – торакальный вклад в дыхательный объем при брюшном дыхании;

AbVT сп – абдоминальный вклад в спонтанный дыхательный объем;

AbVT пр – абдоминальный вклад в дыхательный объем при брюшном дыхании.

При статистической обработке экспериментального материала были вычислены средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической ( ± m), линейный коэффициент корреляции (r). Достоверность различий между параметрами определялась методом расчета значения критерия Ζ Вилкоксона по В.Ю. Урбаху, достоверность коэффициента корреляций – по П.Ф. Рокицкому [4].

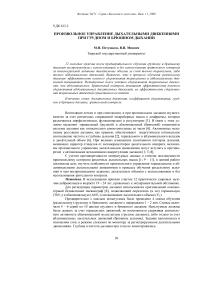

Таблица 1

|

Сеанс |

Параметры |

Спонтанное дыхание |

Грудное дыхание |

Брюшное дыхание |

|||||

|

объем, мл |

% от VT |

объем, мл |

КAb(%) |

% от V T |

объем, мл |

КTh(%) |

% от V T |

||

|

1 |

ThV T |

423±83 |

62,4±4,0 |

769±120 |

90,3±1,1 |

88±14 |

81,2±3,0* |

12,9±1,1 |

|

|

AbV T |

229±60 |

37,6±4,0 |

84±15 |

63,3±4,5 |

9,7±1,1 |

629±99 |

87,1±1,1 |

||

|

2 |

ThV T |

403±44 |

63,2±4,2 |

543±40 |

92,2±1,1 |

43±13 |

89,3±3,0* |

6,6±1,2 |

|

|

P1-2< |

0,05 |

0,01 |

0,05 |

0,05 |

0,01 |

||||

|

AbV T |

245±43 |

36,8±4,2 |

47±8 |

77,7±4,1 |

7,8±1,1 |

520±66 |

93,4±1,2 |

||

|

P 1-2< |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

||||||

|

3 |

ThV T |

398±44 |

61,2±4,1 |

638±64 |

93,5±1,3 |

30±10 |

91,5±3,1* |

4,8±1,4 |

|

|

P1-3< |

0,01 |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

|||||

|

AbV T |

247±29 |

38,8±4,1 |

40±7 |

82,5±3,2 |

6,5±1,3 |

545±66 |

95,2±1,4 |

||

|

P 1-3< |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|||||

|

4 |

ThV T |

397±40 |

63,8±4,2 |

667±49 |

94,9±1,5 |

26±8 |

91,8±3,3* |

4,5±1,1 |

|

|

P 1-4 < |

0,01 |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

|||||

|

AbV T |

239±42 |

36,2±4,2 |

36±12 |

84,5±3,2 |

5,1±1,5 |

516±61 |

95,5±1,1 |

||

|

P 1-4 < |

0,05 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|||||

Примечание. Достоверность различий степеней сдерживания торакальных и абдоминальных движений * – P<0,05.

Динамика торакальных и абдоминальных составляющих дыхательного объема в процессе обучения грудному и брюшному дыханию (M±m)

Результаты исследования и их обсуждение. В первой серии исследования параметры спонтанного дыхания испытуемых были типичными для вертикального положения [7]. Вентиляция легких осуществлялась в большей степени за счет торакального компонента системы дыхания (табл. 1).

Во время первого сеанса обучения раздельному дыханию вклад абдоминального компонента в дыхательный объем при грудном дыхании составил 9,7±1,1 %, вклад торакального компонента при брюшном дыхании – 12,9±1,1 % (табл. 1). При этом испытуемые лучше сдерживали торакальные дыхательные движения, чем абдоминальные. При грудном дыхании коэффициент сдерживания абдоминальных движений составил 63,3±4,5 %, торакальных при брюшном – 81,2±3,0 %. Менее эффективное сдерживание абдоминальных движений можно объяснить большим приростом глубины дыхания за счет увеличения несдерживаемых торакальных дыхательных движений. При грудном дыхании дыхательный объем увеличился до 853±133 мл, а при брюшном – до 717±111 мл.

В процессе обучения грудному и брюшному дыханию вклад сдерживаемого компонента в дыхательный объем уменьшался по сравнению с первым сеансом (P<0,01). Во время четвертого сеанса при грудном дыхании абдоминальный вклад в дыхательный объем уменьшился до 5,1±1,5 % (P<0,01), торакальный при брюшном – до 4,5±1,1 %. При этом наблюдалось снижение глубины дыхания по сравнению с первым сеансом (табл. 1). В результате от сеанса к сеансу эффективность выполнения задания испытуемыми повышалась: степень сдерживания торакальных и абдоминальных движений увеличивалась. К концу обучения коэффициент сдерживания абдоминальных движений при грудном дыхании возрос до 84,5±3,2 % (P<0,05), торакальных при брюшном дыхании – до 91,8±3,3 % (P<0,05) (табл. 1). При этом отмечена прямая корреляционная зависимость степени сдерживания торакальных движений при брюшном дыхании (r = 0,35, P<0,01) и абдоминальных – при грудном (r = 0,41, P<0,01) от продолжительности обучения.

Испытуемые, используя зрительный контроль, достаточно точно воспроизводили заданные дыхательные объемы за счет грудного или брюшного дыхания. При этом общая ошибка и при грудном, и при брюшном дыхании оказалась существенно меньше суммы торакальной и абдоминальной ошибок (табл. 2), что явилось следствием сочетания в дыхательных циклах торакальной и абдоминальной ошибок с противоположными знаками (с преувеличением и преуменьшением). Это подтверждается наличием (при грудном и при брюшном дыхании) отрицательных корреляций между торакальными и абдоминальными ошибками. При воспроизведении заданного объема, близкого спонтанному, коэффициент корреляции (r) между ошибками при грудном дыхании составил -0,53 (P<0,01), при брюшном – -0,38 (P<0,01); при воспроизведении удвоенного объема соответственно – -0,44 (P<0,01) и -0,3 (P<0,01).

При воспроизведении заданных дыхательных объемов, близких спонтанному и удвоенному, с использованием зрительного контроля эффективность сдерживания и торакальных и абдоминальных движений существенно снизилась по сравнению с последним сеансом обучения грудному и брюшному дыханию. Коэффициент сдерживания абдоминальных движений составил 63,7±5,1 % (при воспроизведении спонтанного объема) и 60,4±6,6 % (при воспроизведении удвоенного объема), торакальных движений – 86,4±3,2 % и 77,7±2,1 соответственно (табл. 3).

Испытуемые воспроизводили заданные дыхательные объемы без зрительного контроля с меньшей точностью, чем в аналогичных условиях при его использовании (табл. 2). При этом общая ошибка при грудном и при брюшном дыхании также оказалась меньше суммы торакальной и абдоминальной ошибок (табл. 2) вследствие наличия дыхательных циклов с разнонаправленными торакальными и абдоминальными ошибками. Однако эта разница была менее выражена, чем при использовании зрительного контроля.

Таблица 2

|

Тип дыха ния |

Параметр |

Дыхание с глубиной, близкой 1V T |

Дыхание с глубиной, близкой 2V T |

||||||||

|

заданный дыхательный объем |

величина ошибки ( ∆ , мл) при воспроизведении заданного дыхательного объема |

заданный дыхательный объем |

величина ошибки ( ∆ , мл) при воспроизведении заданного дыхательного объема |

||||||||

|

при зрительном контроле |

без зрительного контроля |

P< 4-5 |

при зрительном контроле |

P< 4-8 |

без зрительного контроля |

P< 8-10 |

P< 5-10 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Грудное |

∆ V T |

554±50 |

37±4 |

135±38 |

0,01 |

1034±98 |

63±14 |

0,05 |

141±29 |

0,01 |

|

|

∆ ThV T |

490±47 |

41±6 |

133±35 |

0,01 |

995±98 |

69±10 |

0,01 |

132±27 |

0,01 |

||

|

∆ AbV T |

64±16 |

32±6* |

50±10** |

0,05 |

39±18 |

52±13 |

0,01 |

56±14* |

0,05 |

||

|

Брюшное |

∆ V T |

558±51 |

43±5 |

120±32 |

0,01 |

1103±119 |

68±17 |

0,05 |

206±50 |

0,01 |

0,05 |

|

∆ ThV T |

37±9 |

31±5 |

46±10 |

0,05 |

91±25 |

39±6 |

42±7 |

||||

|

∆ AbV T |

521±50 |

50±7** |

98±28* |

0,05 |

1012±103 |

74±11** |

197±45** |

0,01 |

0,01 |

||

Примечание. В данной таблице – степень достоверности различий абдоминальных и торакальных ошибок * - P<0,05, ** - P<0,01.

Таблица 3

Соотношение торакальных и абдоминальных составляющих дыхательного объема при воспроизведении заданной глубины дыхания (M±m)

|

Тип дыхания |

Компонент |

Спонтанное дыхание |

Воспроизведение со зрительным контролем |

Воспроизведение без зрительного контроля |

|||||

|

VT, (мл) |

% от VT |

VT, (мл) |

% от VT |

степень сдерживания, (%) |

VT, (мл) |

% от VT |

степень сдерживания, (%) |

||

|

Заданный дыхательный объем, близкий 1VT |

|||||||||

|

Грудное |

Tot |

549±55 |

555±50 |

654±84 |

|||||

|

Th |

376±35 |

67,0±3,2 |

491±45 |

88,5±1,5 |

566±76 |

86,2±2,3 |

|||

|

Ab |

173±23 |

33,0±3,5 |

64±10 |

11,5±1,5 |

63,7±5,1 |

88±16 |

13,8±2,3 |

50,9±7,9* |

|

|

Брюшное |

Tot |

561±55 |

556±49 |

665±78 |

|||||

|

Th |

360±33 |

64,1±4,0 |

49±12 |

9,1±1,6 |

86,4±3,2 |

65±14 |

9,6±1,5 |

81,6±4,2 |

|

|

Ab |

201±39 |

35,9±4,0 |

507±44 |

90,9±1,6 |

600±73 |

90,4±1,5 |

|||

|

Заданный дыхательный объем, близкий 2VT |

|||||||||

|

Грудное |

Tot |

579±63 |

1027±96 |

1064±115 |

|||||

|

Th |

378±45 |

65,8±3,7 |

951±91 |

92,7±1,3 |

983±109 |

92,6±1,2 |

|||

|

Ab |

201±28 |

34,2±3,7 |

76±16 |

7,3±1,3 |

60,4±6,6 |

81±16 |

7,4±1,2 |

56,6±7,7* |

|

|

Брюшное |

Tot |

588±62 |

1132±119 |

1244±140 |

|||||

|

Th |

371±35 |

63,6±4,4 |

92±22 |

7,2±1,3 |

77,7±2,1 |

101±27 |

7,4±1,5 |

77,0±3,0 |

|

|

Ab |

217±36 |

36,4±4,4 |

1040±101 |

92,8±1,3 |

1143±123 |

92,6±1,5 |

|||

Примечание. Достоверность различий степеней сдерживания торакальных и абдоминальных движений при воспроизведении заданных объемов с использованием и без использования зрительного контроля * - P<0,05.

Ошибки воспроизведения заданных дыхательных объемов (M ± m)

Последнее подтверждается тем, что отрицательные корреляции между торакальными и абдоминальными ошибками воспроизведения заданных объемов, близких спонтанному и удвоенному, при грудном дыхании оказались менее выраженными (r = -0,27 при P<0,01 и -0,2 при P<0,05), чем в аналогичных условиях с использованием зрительного контроля; при брюшном дыхании подобные корреляции вообще отсутствовали.

Отсутствие зрительного контроля за воспроизведением заданных дыхательных объемов привело к снижению коэффициента сдерживания абдоминальных дыхательных движений (по сравнению с данными при зрительном контроле) до 50,9±7,9% (при воспроизведении спонтанного объема) и 56,6±7,7% (при воспроизведении удвоенного объема). Степень сдерживания торакальных движений при этом имела лишь тенденцию к уменьшению до 81,6±4,2% и 77,0±3,0 % соответственно.

Таким образом, проведенные исследования выявили, что испытуемые исходно оказались способны сдерживать и торакальные и абдоминальные дыхательные движения. В процессе обучения грудному и брюшному дыханию координация произвольных дыхательных движений совершенствуется. Однако и после обучения полного отключения торакальных и абдоминальных дыхательных движений не отмечалось. Данный факт, вероятно, является следствием конкурентных отношений между механизмами произвольного управления дыхательными движениями и механизмами саморегуляции дыхания, призванными обеспечивать энергетически оптимальный паттерн дыхания [1; 5; 9].

Испытуемые, используя информацию от зрительного анализатора, имеют возможность постоянно корректировать соотношение торакальных и абдоминальных вкладов в дыхательный объем, что позволяет им точно воспроизводить заданные дыхательные циклы. Отмеченное при этом снижение степени сдерживания торакальных и абдоминальных движений, по-видимому, является следствием усложнения задания (точное воспроизведение заданного объема при одновременном сдерживании торакальных или абдоминальных движений).

Отсутствие зрительного контроля снижает возможность постоянной коррекции торакальных и абдоминальных дыхательных движений, в результате чего точность воспроизведения заданных объемов уменьшается.

Характерно, что при воспроизведении заданных дыхательных объемов с использованием зрительного контроля, так же как и при обучении грудному и брюшному дыханию, эффективность волевого сдерживания торакальных движений оказалась существенно выше, чем абдоминальных. Данный факт можно объяснить тем, что при произвольном управлении дыхательными движениями, при ощущении своего дыхания человек учитывает прежде всего афферентную информацию от проприоцепторов дыхательных мышц [1]. Вследствие отсутствия в диафрагме проприоцепторов [2; 3] произвольные абдоминальные дыхательные движения оказываются менее дифференцированными и в большей мере подверженными влиянию автономных механизмов саморегуляции, чем торакальные движения, которые осуществляются межреберными и вспомогательными мышцами с хорошо развитым проприоцептивным аппаратом [2; 3].

Данное предположение подтверждается и тем, что снижение возможности коррекции дыхательных движений вследствие отсутствия зрительного контроля сопровождалось снижением эффективности волевого сдерживания прежде всего абдоминальных движений (при грудном дыхании). Эффективность сдерживания торакальных движений при использовании и без использования зрительного контроля существенно не различалась.

Отмеченная в исследовании способность испытуемых достаточно точно воспроизводить заданные дыхательные объемы за счет абдоминальных движений, в осуществлении которых основная роль принадлежит диафрагме, лишенной проприоцепторов [2; 3], может свидетельствовать о том, что при произвольном управлении дыха- тельными движениями в качестве афферентного контроля кроме зрительной и проприоцептивной может использоваться информация и от других рецепторных зон.

Tver State University

12 young men after preliminary instruction on thoracic and abdominal respiration reproduced specified respiratory volumes with only thoracic or only abdominal movements with the use of visual control on pneumogram. It was revealed that effectiveness of volitional suppression of thoracic and abdominal movements becoming higher in the process of split breathing training. Persons under test were more successful in suppression of thoracic movements in comparison with abdominal. Visual control adjusts effectiveness of volitional suppression of abdominal respiratory movements and does not influence the suppression of thoracic movements.