Проявление гелиофизических возмущений в характеристиках тропосферы

Автор: Рубцова О.А., Коваленко В.А., Молодых С.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования отклика термобарических характеристик высокоширотной тропосферы на кратковременные события, связанные с солнечной активностью (солнечные космические лучи (СКЛ) и геомагнитные бури). Показано, что пространственное проявление в тропосфере этих возмущений носит «очаговый» характер. Установлено, что проявление наиболее выражено в холодный период и зависит от свойств подстилающей поверхности (суша, океан). Рассмотрены как закономерности изменений температуры воздуха тропосферы в «очагах» проявления на стандартных изобарических поверхностях, так и изменение высотного профиля температуры и вариации потока длинноволновой радиации на верхней границе атмосферы. Представлены результаты анализа изменений теплосодержания высокоширотной тропосферы после солнечных вспышек. Показано, что изменение термобарического поля сопровождается перестройкой форм циркуляции в умеренных и полярных широтах. Выявленные закономерности находят полное объяснение в рамках предложенного авторами механизма воздействия солнечной активности на климатические характеристики тропосферы. Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16, программы ОНЗ РАН № 7.11.2 и проекта РФФИ № 06-05-81011-Бел_а.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103273

IDR: 142103273 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи Проявление гелиофизических возмущений в характеристиках тропосферы

Приведены результаты исследования отклика термобарических характеристик высокоширотной тропосферы на кратковременные события, связанные с солнечной активностью (солнечные космические лучи (СКЛ) и геомагнитные бури). Показано, что пространственное проявление в тропосфере этих возмущений носит «очаговый» характер. Установлено, что проявление наиболее выражено в холодный период и зависит от свойств подстилающей поверхности (суша, океан). Рассмотрены как закономерности изменений температуры воздуха тропосферы в «очагах» проявления на стандартных изобарических поверхностях, так и изменение высотного профиля температуры и вариации потока длинноволновой радиации на верхней границе атмосферы. Представлены результаты анализа изменений теплосодержания высокоширотной тропосферы после солнечных вспышек. Показано, что изменение термобарического поля сопровождается перестройкой форм циркуляции в умеренных и полярных широтах. Выявленные закономерности находят полное объяснение в рамках предложенного авторами механизма воздействия солнечной активности на климатические характеристики тропосферы.

We present the results of investigating the response of the highlatitude troposphere thermobaric characteristics to short-term events related to solar activity (solar cosmic rays (SCRs) and geomagnetic storms). We show that spatial manifestation of these disturbances in the troposphere is of «focal» character. We established that the manifestation is most evident in the cold period and depends on the properties of the underlaying surface (land, ocean). We considered both regularities of the troposphere air temperature variations in the manifestation "focals" on standard isobaric surfaces and variation of the temperature high-altitude profile and variations of the long-wave radiation flux at the atmosphere's upper boarder. We present the results of analyzing the variations of the highlatitude troposphere heat content after solar flares. We show that the thermobaric field variation is accompanied by reorganization of circulation forms in moderate and polar latitudes. The revealed regularities find full explanation within the authors-suggested mechanism for the effect of solar activity upon the tropospheric climatic characteristics.

В последние годы вновь усилился интерес к проблеме влияния солнечной активности на погоду и климат. Это связано с тем, что, во-первых, в ряде работ на основе анализа экспериментальных данных с применением специальной техники детектирования многообразных изменений климата и ряда климатических индексов показано, что с большой степенью вероятности наблюдаемое глобальное потепление не связано с антропогенным воздействием на климат [1–3]. Во-вторых, появились физические механизмы и модели связи гелиогеофизических характеристик с термобарическими и климатическими параметрами тропосферы. Отметим, что в ряде работ последних лет особое внимание и уделяется исследованию проявлений солнечной активности в атмосферных процессах полярных областей Северного и Южного полушарий [4].

В данной работе проведен комплексный анализ отклика термобарических характеристик высокоширотной тропосферы на отдельные гелиогеофизиче-ские возмущения (ГГВ) – потоки солнечных космических лучей (СКЛ) и геомагнитные возмущения.

Анализ пространственно - временного распре деления отклика термобарических характери стик тропосферы на изолированные гелиогеофи - зические возмущения

На основе архива данных NCEP/NCAR «Re-analysis» было проведено исследование пространственно-временных изменений температуры тропосферы во время вторжения аномально больших потоков СКЛ в период 1968–2005гг., которые, как правило, сопровождаются и геомагнитными возмущениями (рис. 1).

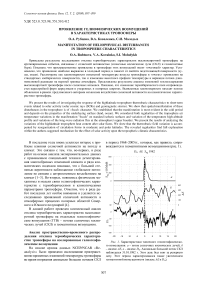

st A Е S p 0 1 982

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Рис . 1. Характеристики типичного гелиогеофизическо-го возмущения: а – поток солнечных космических лучей, б – индекс АЕ , в – индекс D st. Аномально большой поток СКЛ наблюдался 31.01.1982 г. Этот день был взят за реперную дату. Этот период характеризовался также увеличением геомагнитной возмущенности (индекс АЕ и D st).

О . А . Рубцова , В . А . Коваленко , С . И . Молодых

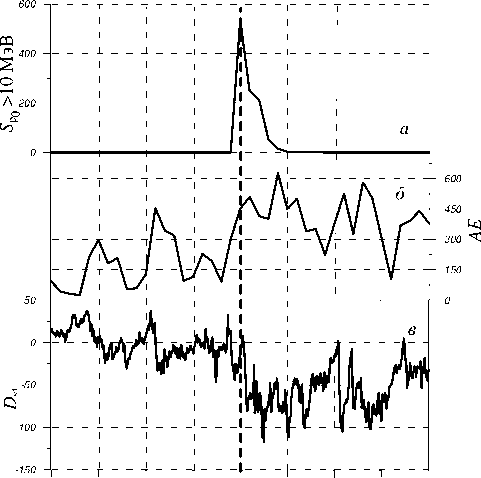

Рис . 2. Последовательность ежедневных карт аномалий средней температуры тропосферы в слое 925–450 гПа для Северного полушария в период с 26.01 по 04.02 1982 г. День 0 соответствует началу гелиогеофизического возмущения.

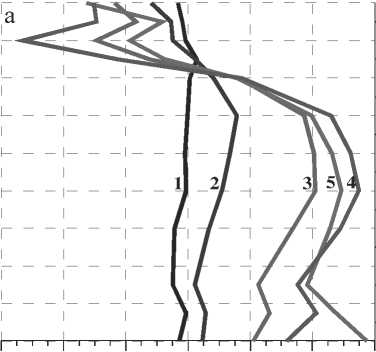

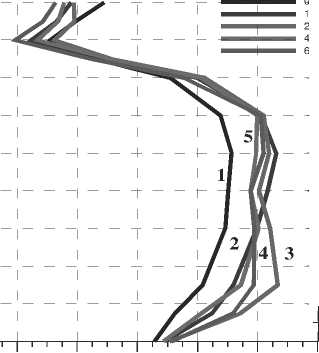

Для каждого ГГВ были построены ежедневные карты аномалий средней температуры слоя тропосферы (925–450 гПа) для Северного полушария за 31 сутки (15 сут до и 15 после события). На основе созданных фильмов проведен анализ изменений поля давления и температуры для стандартных уровней высокоширотной тропосферы в период аномальных гелиогеофизических возмущений. Обнаружено, что после ГГВ происходит изменение типичного зонального переноса, которое проявляется в том, что возникает «стационирование» отдельных движущихся структур (рис. 2). Обнаружено, что именно области «стационирования» являются областями максимального отклика тропосферы на ГГВ (рис. 3).

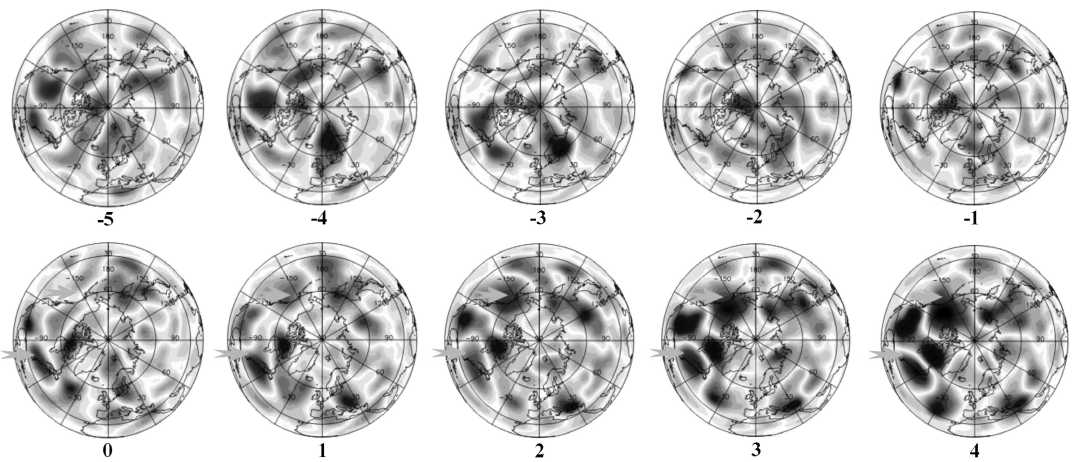

Очевидно, что после ГГВ наблюдается возрастание температуры воздуха от поверхности Земли до уровня 300 гПа, в то время как выше этого уровня – уменьшение температуры . Максимальный рост температуры воздуха в области стационирования наблюдается на четвертый день в слое 400-600 гПа (до 15 ° ).

Значительное влияние на особенности проявления в конкретных областях оказывает различие подстилающей поверхности (суша–океан), прежде все-

500 гПа

1000 гПа

850 гПа

700 гПа

200 гПа

300 гПа

100 гПа

230 с время, дни

Рис . 3. Изменение среднесуточных значений температуры воздуха на стандартных изобарических уровнях атмосферы в Северном полушарии в области 55-65 ° N, 205215 ° Е в период с 01.01 по 28.02.1982 г.

го – в изменении температуры вблизи подстилающей поверхности (рис. 4). Над поверхностью океана возрастание температуры значительно меньше, чем над сушей. Это различие обусловлено тем, что баланс энергии высокоширотных областей в холодный период времени в значительной степени обеспечивается меридиональным потоком тепла (притоком тепла от низкоширотных областей). В период воздействия ГГВ в областях проявления, вследствие облакообразования в верхней тропосфере, изменяется радиационный баланс, при этом уменьшается уходящий в космос длинноволновый поток и возрастает поток тепла к Земле, который и определяет увеличение приземной температуры воздуха. Значительное различие теплоемкости океана и суши приводит к тому, что приземная температура воздуха над океаном изменяется незначительно.

Особенности изменения теплосодержания вы сокоширотной тропосферы после отдельных ГГВ

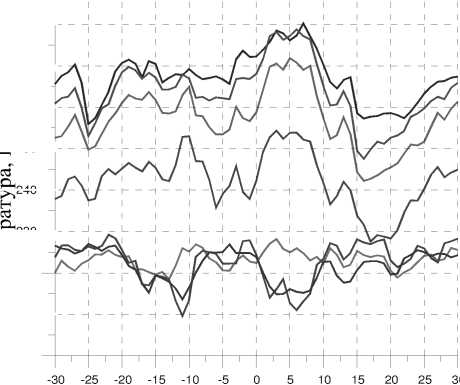

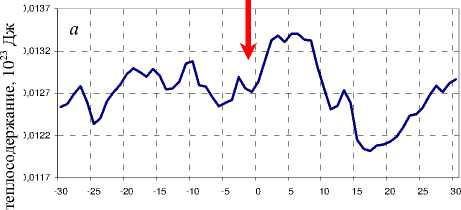

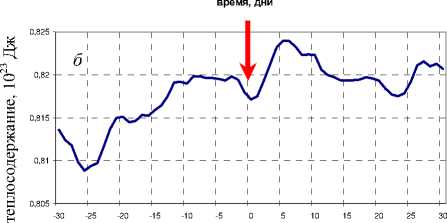

Для оценки влияния отдельных ГГВ на изменение климатических характеристик было рассчитано изменение теплосодержания нижней и средней тропосферы как в области проявления, так и зонально среднее для широтного интервала 50-90 ° N (рис. 5). Анализ изменения теплосодержания тропосферы показал, что после ГГВ наблюдается возрастание теплосодержания, которое может достигать нескольких процентов от амплитуды сезонного хода.

Необходимо отметить, что реальное увеличение теплосодержания климатической системы значительно большее, так как здесь не учтены потоки тепла в подстилающую поверхность, а также скрытое тепло.

Основные результаты

Проведен комплексный анализ отклика термобарических характеристик тропосферы на отдельные гелиогеофизические возмущения. Обнаружено, что эти возмущения сопровождаются закономерным изменением динамики термобарического поля.

Установленно, что после ГГВ наблюдается изменение типичного зонального переноса, которое проявляется в том, что возникает «стационирование» отдельных движущихся структур, в областях «стациони-

Проявление гелиолеофизических возмущений в характеристиках тропосферы суша

-200

-300

-400

-500

-700

-800

-900

-600

-100

б

-1000

-15 -10 -5 0 5 10 15

A T, K

ДНИ океан

-700

-800

-900

-400

-500

-600

-300

-15 -10 -5 0 5 10 15

A T, K

Рис . 4. Высотные профили отклонений температуры воздуха от дня, предшествующего началу ГГВ, в областях «ста-ционирования»: а - 60-70 ° N, 200-220 ° Е суша, б - 45-55 ° N, 200-220 ° Е, океан .

время, дни

Рис. 5. Изменение среднесуточных значений теплосодержания слоя тропосферы: а - в зоне 55-65 ° N, 205-215 ° E в период с 15.01 по 16.02.1982; б - в области 50-90 ° N, 0-360 ° E в период с 01.01 по 28.02 1982.

рования» наблюдается возрастание температуры нижней и средней тропосферы (до 15°), в то время как в верхней тропосфере – понижение температуры. Обнаружено, что после ГГВ происходит возрастание теплосодержания слоя атмосферы 925–450 гПа, как в областях «стационирования», так и в широтной зоне 50–90° N.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16, программы ОНЗ РАН № 7.11.2 и проекта РФФИ № 06-05-81011-Бел_а.