Проявление хозяйственно ценных признаков у сортов картофеля (Solanum L.) при изменении климата на европейской территории России

Автор: Новикова Л.Ю., Киру С.Д., Рогозина Е.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Картофелеводство: наука и технологии

Статья в выпуске: 1 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

Адаптация регионального сортимента сельскохозяйственных культур к смене климатических условий требует численной оценки наблюдаемых тенденций в проявлении основных характеристик сортов и выявления факторов, вызывающих эту динамику. Ранее в наших исследованиях сообщалось, что в последние десятилетия хозяйственно ценные признаки районированных ранее сортов картофеля достоверно изменялись. В представляемой работе мы обобщили результаты изучения тенденций этих вариаций в условиях европейской территории России, оценив вклад климатических факторов в изменчивость, и обнаружили, что в наибольшей степени хозяйственно ценные признаки картофеля зависят от температуры в условиях либо недостатка, либо избытка тепла. С использованием корреляционного-регрессионного анализа выявлены важнейшие агроклиматические факторы, определяющие развитие растений картофеля на европейской территории России. Ими оказались рост суммы температур выше 15 °С и более ранний переход температурных значений выше 15 °С, что ускоряло прохождение наиболее метеозависимых фаз (всходы и цветение). В статье проанализированы длинные ряды наблюдений за фенологией, массой клубней на одном растении и содержанием крахмала в клубнях у сортов, которые служат стандартами при исследовании коллекции картофеля во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) на опытных станциях (ОС) с контрастными климатическими условиями: на Полярной ОС ВИР (Мурманская обл., сорт Хибинский ранний, 1968-2013 годы), в Пушкинских лабораториях ВИР (г. Санкт-Петербург, сорт Невский - 1984-2004 годы, сорта Елизавета, Петербургский - 1999-2010 годы), на Майкопской ОС ВИР (Республика Адыгея, сорт Невский, 1990-2012 годы). Для выявления значимых климатических факторов был использован корреляционно-регрессионный анализ. Показано, что на Полярной ОС ВИР (недостаток тепла) период посадка-цветение сокращался за годы исследования со скоростью 2,4 сут за 10 лет, сумма температур за этот период уменьшалась со скоростью 15,9 °С за 10 лет. На Майкопской ОС ВИР (избыток тепла) эти показатели составили соответственно 6,6 сут за 10 лет и 73,8 °С за 10 лет. Период от цветения до уборки увеличивался на Полярной ОС ВИР и сокращался на Майкопской ОС ВИР. На Майкопской ОС ВИР сумма температур за период посадка-уборка также уменьшалась (на 253,4 °С за 10 лет). В контрастных климатических условиях суммы температур в межфазные периоды оказались менее стабильным показателем, чем продолжительность этих периодов. На Полярной ОС ВИР масса клубней на растении и крахмалистость клубней повышались, тогда как на Майкопской ОС ВИР урожайность увеличивалась, а крахмалистость уменьшалась. Согласно построенным регрессионным моделям, можно ожидать дальнейший рост урожайности картофеля на европейской территории России при более раннем цветении, удлинении периода от цветения до уборки. В качестве меры адаптации к изменениям климата в этих условиях может быть предложена по возможности более ранняя посадка картофеля. Также целесообразно исследовать возможности более позднеспелых сортов.

Картофель, изменения климата, фенология, урожайность, крахмалистость, стабильность, суммы температур выше 15 °с, sums of temperatures above 15 °с

Короткий адрес: https://sciup.org/142214016

IDR: 142214016 | УДК: 635.21:631.524.022(470) | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.1.75rus

Текст научной статьи Проявление хозяйственно ценных признаков у сортов картофеля (Solanum L.) при изменении климата на европейской территории России

С середины XX века в Европе происходит удлинение периода с комфортными для культурных растений температурами, что стало существенным фактором, влияющим на современное агропроизводство (1, 2). В Финляндии с 1980 года посадка картофеля производится раньше в среднем на 5 сут за 10 лет, в Германии посев и сбор урожая культурных растений ускоряются на 2 сут за 10 лет (3-5). Но в целом агротехнологии пока что не успевают адаптировать к изменениям климата (3, 4). На европейской территории России наблюдаемые изменения влияют на биоклиматический потенциал регионов, возрастает теплообеспеченность, на севере увеличивается количество осадков (6, 7).

Условия тепло- влагообеспеченности существенно влияют на растения картофеля как во время активного роста (8-10), так и в период клубнеобразования (8, 11, 12). Требования этой культуры к климату: ми- нимальная температура начала и конца вегетации — 8-10 °С, холодостойкость — до -2...-3 °С (6, 13), у северных сортов ростовые процессы наблюдаются при снижении температуры до 2-3 °С (14). Зона активной вегетации картофеля — 10-20 °С, оптимальная температура роста — 15 °С (1517), клубнеобразования — 16-18 °С (8, 18). Продолжительность вегетации составляет более 60 сут, сумма среднесуточных температур за вегетацию — не менее 1000-1400 °С (7, 8, 19). Оптимальная влажность почвы находится в пределах 75-80 % полной полевой влагоемкости на легких почвах и 4055 % — на тяжелых (8).

Следует отметить, что агрометеорологические модели урожайности картофеля для России очень локальны. На западе и северо-западе, где условия увлажнения благоприятны, а средние температуры в период клуб-необразования не поднимаются выше оптимума, величина урожая положительно связана с температурой (20, 21). В более южных районах урожайность положительно коррелирует с показателями увлажнения и слабо отрицательно — со средней температурой воздуха (21, 22). В центральных районах урожайность определяется степенью отклонения температур и количества осадков от оптимальных значений для каждого межфазного периода (21). Содержание крахмала в клубнях картофеля растет с повышением температуры и снижается при удлинении дня и увеличении количества осадков (оптимальное количество за период клубнеобразования — 90-130 мм) (22).

Ранее в своих исследованиях мы показали, что в последние десятилетия наблюдаются изменения фенологии районированных ранее сортов, их урожайности и содержания крахмала в клубнях. Эти эффекты были вызваны ростом сумм температур и осадков за период с температурами выше 15 °С и более ранним переходом температур выше этого значения (23-26).

В настоящей работе полученные многолетние данные впервые систематизированы, что выявило наиболее значимую зависимость изменчивости хозяйственно ценных признаков картофеля от температуры в контрастных по этому показателю условиях — при недостатке или избытке тепла. В качестве важнейших агроклиматических факторов развития картофеля на европейской территории России выделились рост суммы температур выше 15 °С и более ранний переход температур выше 15 °С, что ускоряло прохождение наиболее метеозависимых фаз (всходы и цветение). По построенным моделям можно ожидать дальнейший рост урожайности картофеля на европейской территории России, обусловленный более ранним цветением и удлинением периода клубнеобразования.

Целью исследования был статистический анализ наблюдаемых тенденций в проявлении основных хозяйственно ценных признаков у сортов картофеля, возделываемых в европейской части России, в связи с региональными климатическими изменениями.

Методика . Многолетние наблюдения за фенофазами растений картофеля, массой клубней на одном растении и содержанием крахмала в клубнях у сортов, используемых как стандарты при изучении образцов из коллекции картофеля Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), проводили на опытных станциях (ОС) ВИР с контрастными климатическими условиями — на Полярной ОС ВИР (Мурманская обл., ранний сорт Хибинский ранний, 1968-2013 годы) и Майкопской опытной станции ВИР (Республика Адыгея, среднеранний сорт Невский, 1990-2012 годы), а также в средней полосе — в Пушкинских лабораториях ВИР (г. Санкт-Петербург, сорт Невский, 1984-2004 годы; среднеранний сорт Елизавета и среднеспелый сорт Петербургский, 1999-2010 годы). Погодно-климатические условия в периоды наблюдений 76

регистрировали на основании суточных данных ближайших метеостанций.

Определяли 10-летнюю скорость изменения анализируемых показателей (А/10 лет). Рассчитывали стандартные отклонения (±S) и коэффициенты вариации ( Сv , %) сравниваемых показателей. Для выявления значимых климатических факторов использовали корреляционно-регрессионный анализ. Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 6.0 («StatSoft Inc.», США). Регрессионные модели строили методом последовательного включения переменных, определяли коэффициенты детерминации R2. В качестве возможных предикторов исследовали среднемесячные температуры, месячные суммы осадков, даты устойчивого перехода температур через 10 и 15 °С, продолжительности периодов с температурами выше этих пределов, суммы активных (средних суточных, превышающих заданный предел) и эффективных (средних суточных за вычетом установленного температурного предела) температур воздуха, суммы осадков, а также средние активные и эффективные температуры за эти периоды. В уравнениях даты представлены как число суток от начальной точки отсчета (1 апреля). В исследовании принят уровень значимости 5 % (p = 0,05).

Результаты . С 1980 года во всех изученных пунктах наблюдался более ранний переход температур: для значений выше 10 °С — со средней скоростью 0,5; 3,8 и 1,5 сут/10 лет (соответственно Полярная ОС ВИР, Пушкинские лаборатории ВИР и Майкопская ОС ВИР); для значений выше 15 °С — по станциям соответственно на 0,4; 0,6 и 2,9 сут/10 лет. Изменения суммы температур по станциям составили для значений выше 10 °С — соответственно на 62,7; 205,1 и 52,2 °С/10 лет, выше 15 °С — соответственно на 36,4; 218,4 и 101,1 °С/10 лет. Небольшое увеличение суммы осадков за периоды с температурами выше 10, 15 °С отмечали во всех пунктах наблюдений, однако оно было статистически не значимым.

1. Тренды изменений агроклиматических факторов в межфазные периоды вегетации сортов-стандартов картофеля ( Solanum tuberosum L.) в пунктах наблюдения с оптимальными и экстремальными метеоусловиями

Показатель

|

Посадка |

цветение |

Цветение—уборка |

|

X ±S |

Cv b |

X ±S Cv b |

Сорт

П о л я р н ая о п ы т н ая с т а н ц и я ВИР

Посадка—уборка

X ±S Cv b

|

Хибинский ранний |

L |

51 |

8 |

16,6 |

- 4,3 ” |

38 |

9 |

23,7 |

2,3 |

88 |

5 |

5,7 |

- 1,7 |

|

(1968-2013 годы) |

Σ T |

607 |

77 |

12,6 |

- 15,9 ” |

466 |

139 |

29,8 |

56,7 ” |

1080 |

122 |

11,3 |

8,2 |

|

Т ср. |

12,1 |

1,1 |

8,7 |

0,2 |

12,4 |

1,1 |

9,2 |

0,6 |

12,3 |

1,0 |

8,5 |

0,2 |

|

|

Пушкински |

е л а б о р ат о р и и ВИР |

||||||||||||

|

Елизавета |

L |

59 |

7 |

12,3 |

6,3 |

27 |

1 |

1,8 |

- 1,2 |

86 |

5 |

5,4 |

- 10,1 |

|

(1999-2010 годы) |

Σ T |

942 |

112 |

11,9 |

105,5 |

563 |

213 |

37,9 |

- 465,3 |

1492 |

178 |

11,9 |

- 372,6 |

|

Т ср. |

16,0 |

1,1 |

6,8 |

0,7 |

18,2 |

1,2 |

6,9 |

0,2 |

16,9 |

0,8 |

5,0 |

- 0,2 |

|

|

Невский |

L |

48 |

3 |

6,2 |

0,8 |

50 |

4 |

8,0 |

1,4 |

99 |

5 |

5,1 |

2,5 |

|

(1984-2004 годы) |

Σ T |

766 |

92 |

12,0 |

45,1 |

848 |

87 |

10,3 |

57,1 |

1617 |

132 |

8,2 |

94,4 |

|

Т ср. |

15,8 |

1,8 |

11,5 |

0,8 |

16,9 |

1,1 |

6,5 |

0,6 |

16,4 |

1,2 |

7,0 |

0,5 |

|

|

Петербургский |

L |

52 |

9 |

18,0 |

- 4,8 |

50 |

15 |

29,9 |

- 6,3 |

101 |

8 |

7,8 |

- 11,1 |

|

(1999-2010 годы) |

Σ T |

835 |

90 |

10,8 |

232,7 |

850 |

245 |

28,9 |

- 562,7 |

1694 |

179 |

10,6 |

- 321,5 |

|

Т ср. |

15,1 |

1,0 |

6,7 |

0,2 |

18,2 |

1,1 |

6,2 |

0,0 |

16,9 |

0,8 |

4,8 |

0,5 |

|

|

Майкопская опытная |

станция |

ВИР |

|||||||||||

|

Невский |

L |

61 |

5 |

8,1 |

- 6,5 ” |

47 |

15 |

31,9 |

- 8,5 |

108 |

18 |

16,4 |

- 6,9 |

|

(1990-2012 годы) |

Σ T |

873 |

111 |

12,8 |

- 73,8 ” |

941 |

338 |

35,9 - |

179,6 ” |

1840 |

381 |

20,7 |

- 253,4 ” |

|

Т ср. |

14,2 |

1,8 |

12,3 |

- 0,4 |

20,2 |

2,6 |

12,6 |

- 0,5 |

16,7 |

1,8 |

11,0 |

- 0,2 |

|

|

П р и м е ч а н и е. |

L — |

продолжительность периода, |

сут; |

T — |

сумма |

среднесуточных температур, ° С |

|||||||

Т ср. — средняя температура за период, ° С. Приведены средние значения ( X ), стандартное отклонение (S), коэффициент вариации ( Cv , %) и тренд (b, ед./10 лет). ВИР — Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

* Тренды достоверны при уровне значимости 5 %.

Фе ноло гия. Даты посадки изученных сортов достоверно не менялись, цветение у большинства сортов (кроме сорта Елизавета) смеща-77

лось на более ранние сроки (на Полярной ОС ВИР — на 2,6 сут/10 лет, достоверно при p = 0,05), уборка также проводилась раньше. Продолжительность периода посадка—цветение на Полярной и Майкопской ОС достоверно уменьшалась (табл. 1) — со скоростью соответственно -4,3 и -6,6 сут/10 лет. Период цветение—уборка по длительности менялся слабо, причем как в сторону сокращения (на Майкопской ОС ВИР, а также у сортов Елизавета и Петербургский в Пушкинских лабораториях ВИР), так и увеличения (на Полярной ОС ВИР, а также у сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР). В итоге время вегетации у четырех из пяти изученных сортов сокращалось. У сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР до 2000-х годов период вегетации также сокращался, потом посадку стали осуществлять в более ранние сроки, как следствие, периоды посадка—цветение и посадка—уборка удлинились.

Температурные условия произрастания картофеля на Полярной ОС ВИР находились вблизи нижней границы зоны оптимума (см. табл. 1), средняя температура периода посадка—всходы составляла 9,6±2,3 °С, на дату посадки — 8,2±4,0 °С. На Майкопской ОС ВИР температура приближалась к верхней границе зоны оптимума, достигая в период цветение—уборка в среднем 20,2±2,6 °С, на дату уборки — 22,3±2,5 °С. В Пушкинских лабораториях ВИР температурные условия соответствовали оптимальным. На Полярной ОС ВИР сумма среднесуточных температур за период посадка—цветение достоверно уменьшалась с сокращением его продолжительности (на 15,9 °С за каждые 10 лет), в период цветение—уборка — увеличивалась (на 56,7 °С за 10 лет), за всю вегетацию — достоверно не менялась. На Майкопской ОС ВИР сумма температур за периоды посад-ка—всходы, цветение—уборка и посадка—уборка достоверно уменьшалась вместе с сокращением продолжительности этих периодов (соответственно на 73,8; 179,6 и 253,4 °С/10 лет). У сорта Невский, исследованного в двух географических пунктах, на Майкопской ОС ВИР по сравнению с Пушкинскими лабораториями ВИР достоверно большей была продолжительность периода посадка—цветение (61 сут против 48 сут) и вегетации (110 сут против 99 сут), также достоверно различались суммы температур за эти периоды (1617 и 1840 °С). То есть в контрастных погодно-климатических условиях ни продолжительность межфазных периодов у сортов картофеля, ни суммы соответствующих температур не остаются постоянными.

2. Коэффициенты корреляции ( r ) между продолжительностью межфазных периодов у сортов-стандартов картофеля ( Solanum tuberosum L.) и средней температурой за период в пунктах наблюдения с оптимальными и экстремальными метеоусловиями

|

Сорт Посадка—цветение Цветение—уборка |

Посадка—уборка |

|

Полярная опытная станция ВИР Хибинский ранний (1968-2013 годы) - 0,70 ' 0,25 Пушкинские лаборатории ВИР Елизавета (1999-2010 годы) - 0,09 - 0,21 Невский (1984-2004 годы) - 0,17 - 0,14 Петербургский (1999-2010 годы) - 0,38 0,57 Майкопская опытная станция ВИР Невский (1990-2012 годы) - 0,38 0,01 |

- 0,09 - 0,06 - 0,19 0,34 0,12 |

П р и м еч а ни е. ВИР — Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

* Достоверно при уровне значимости 5 %.

Сравнение коэффициентов вариации для продолжительности межфазных периодов и сумм температур за эти периоды (см. табл. 1) показало, что сумма температур за межфазный период и за вегетацию — в целом более вариабельные показатели. Исключением был период посадка— цветение у нескольких сортов картофеля на Полярной ОС ВИР и в Пуш- кинских лабораториях ВИР.

У картофеля период посадка—цветение регулировался температурой в большей степени, чем другие этапы развития. У всех сортов про- должительность этого периода отрицательно коррелировала со средней температурой за период (табл. 2), причем наиболее сильно — на Полярной ОС ВИР (r = -0,70, достоверно при p = 0,05) при температурах, близких к нижней границе зоны оптимума. Для периодов цветение—уборка и посадка—уборка наблюдали как отрицательные, так и положительные корреляции слабой и средней силы со средней температурой. Наиболее сильную положительную связь отмечали в период цветение—уборка у среднеспело- го сорта Петербургский (r = 0,57).

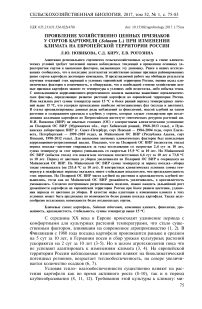

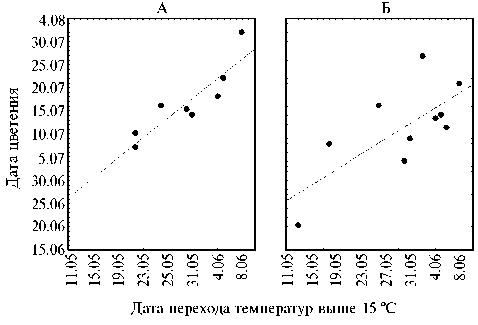

Зависимость сроков начала цветения у сортов картофеля ( So-lanum tuberosum L.) Елизавета (среднеранний; А) и Петербургский (среднеспелый; Б) от перехода температур выше 15 ° С (Пушкинские лаборатории Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, 1990-2010 годы).

По нашим наблюдениям, на всех станциях температура выше 15 °С оказалась тем из климатических факторов, от которого больше всего зависела продолжительность периода посадка—цветение. Прямая зависимость между датой перехода температур выше 15 °С и сроками появления всходов проявилась на Полярной ОС ВИР (r = 0,65) и в Пушкинских лабораториях ВИР (у сорта Елизавета r = 0,44, у сорта Петербургский r = 0,41). Кроме того, с датой перехода температур выше 15 °С коррелировали сроки начала бутонизации на Полярной ОС ВИР (r = 0,46) и у сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР (r = 0,25), а также дата начала цветения здесь же у сортов Елизавета (r = 0,89) и Петербургский (r = 0,71) (рис.). На Полярной и Майкопской ОС ВИР продолжительность периода посадка—цветение (L) зависела от суммы активных температур выше 15 °С (5Такт. 15), на Майкопской ОС — также от даты посадки (DП), в Пушкинских лабораториях ВИР у сорта Петербургский — от суммы эффективных температур выше 15 °С (5Тэф. 15), у сорта Елизавета — от даты устойчивого перехода температур выше 15 °С (D15). У сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР период посадка—цветение удлинился при более ранней посадке (Dп) (R2 — коэффициент детерминации уравнения регрессии):

Полярная ОС ВИР, сорт Хибинский ранний

Пушкинские лаборатории ВИР:

сорт Невский сорт Елизавета сорт Петербургский

Майкопская ОС ВИР, сорт Невский

L = 64,85 - 0,04КТакт. 15 R2 =0,63

L = 79,45 - 0,60Dп R2 =0,51

L = -1,33 + 0,99D15 R2 =0,69

L = 82,17 - 0,10КТэф. 15 R2 =0,78

L = 90,94 - 1,04Dп - 0,012Такт. 15 R2 =0,49

С ростом температур можно ожидать дальнейшее сокращение периода посадка—всходы у сортов картофеля.

С увеличением сумм активных температур выше 15 °С период цветение—уборка на Полярной ОС ВИР удлинялся (r = 0,72), а на Майкопской ОС ВИР, напротив, сокращался (r = -0,54). Время от цветения до уборки у среднераннего сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР увеличивалось при более ранней посадке (r = 0,92), у среднераннего сорта Елизавета — при более раннем переходе температур выше 15 °С (r = 0,74), у среднеспелого сорта Петербургский — с ростом эффективных температур выше 15 °С (r = 0,91). У сорта Петербургский продолжительность вегетации также увеличивалась с ростом средней активной температуры выше 15 °С.

Масса клубней на одном растении и содержание крахмала в клубнях. В литературе отмечается, что масса клубня, число и урожай клубней с одного растения более вариабельны, чем длина вегетационного периода (8). В нашем исследовании масса клубней с растения была наиболее варьирующим показателем (табл. 3). У всех сортов, за исключением сорта Невский в Пушкинских лабораториях ВИР, масса клубней на растении увеличивалась за годы исследования (на Полярной ОС ВИР — со скоростью 92 г/10 лет, достоверно при р = 0,05). Крахмалистость изучали у трех сортов (см. табл. 3), она слабо увеличивалась на Полярной ОС и уменьшалась в остальных пунктах.

3. Изменчивость массы клубней на одном растении и их крахмалистости у сортов-стандартов картофеля ( Solanum tuberosum L.) в пунктах наблюдения с оптимальными и экстремальными метеоусловиями

|

Сорт |

Масса клубней на одном растении, г |

Содержание крахмала в клубнях, % |

|

X ±S Cv b |

X ±S Cv b |

|

Полярная опытная |

станция |

ВИР |

|

|

Хибинский ранний (1968-2013 годы) 850 223 |

26,2 92 ” |

11,3 1,2 10,6 0,1 |

|

|

Пушкинские лаборатории |

ВИР |

||

|

Елизавета (1999-2010 годы) |

576 178 |

30,9 216 |

14,5 1,2 8,3 – |

|

Невский (1984-2004 годы) |

915 150 |

16,4 - 82 |

14,3 1,1 7,7 - 0,3 |

|

Петербургский (1999-2010 годы) 743 208 |

28,0 226 |

14,1 1,0 7,1 – |

|

|

Майкопская опытная станци |

я ВИР |

||

|

Невский (1990-2012 годы) |

302 191 |

63,2 33 |

13,3 1,8 13,5 - 0,3 |

П р и м еч а ни е. Приведены средние значения (X), стандартное отклонение (S), коэффициент вариации (Cv, %) и тренд (b, ед/10 лет). ВИР — Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. Прочерки означают отсутствие данных.

* Достоверно при уровне значимости 5 %.

Масса клубней на одном растении и их крахмалистость в меньшей степени были связаны с погодными условиями. Так, для сорта Хибинский ранний на Полярной ОС ВИР (1968-2013 годы) масса клубней после уборки (Y), масса клубней при пробной копке и средняя масса товарного клубня наиболее тесно коррелировали с датой цветения (D Ц ) (соответственно r = -0,54, r = -0,44 и r = -0,52), то есть при более раннем цветении значения этих показателей увеличивались (уравнение регрессии для массы клубней с растения на Полярной ОС ВИР — Y = 2338,134 - 13,675D ц , R2 = 0,30). В 1991-2004 годах масса клубней с растения росла в связи с более поздней уборкой ( r = 0,62). Можно прогнозировать дальнейшее повышение урожайности в условиях возрастания теплообеспеченности на Полярной ОС ВИР за счет более раннего цветения и увеличения продолжительности периода от цветения до уборки.

В Пушкинских лабораториях ВИР масса клубней с растения у сорта Невский уменьшалась с ростом средней активной температуры выше 15 °С (Т15) ( r = -0,71) (уравнение регрессии — Y = 1418,355 - 146,292T15, R2 = 0,51). На Майкопской ОС ВИР в 1990-2012 годах масса клубней с растения у того же сорта Невский увеличивалась при более ранней бутонизации (DБ): Y = 1228,704 - 16,289DБ, R2 = 0,48.

Согласно построенным моделям, можно ожидать рост урожайности сортов картофеля при более раннем наступлении фаз бутонизации и цветения, удлинении периода от цветения до уборки.

Рост крахмалистости клубней на Полярной ОС ВИР был связан с увеличением сумм активных температур выше 15 °С ( r = 0,42) и более ранней бутонизацией ( r = -0,40), замедлялся в годы с большим количеством осадков в августе ( r = -0,30) и, как показала регрессионная модель, с суммой осадков за период с температурами выше 15 °С (21). На Майкопской ОС ВИР, напротив, крахмалистость уменьшалась в более жаркие годы с ранней бутонизацией ( r = 0,66). В Пушкинских лабораториях ВИР зависимость крахмалистости от исследуемых факторов не проявилась.

Основные из полученных данных, которые важны для составления прогнозов и практических рекомендаций, можно суммировать следующим образом. Изменчивость хозяйственно ценных признаков картофеля и их зависимость от температуры наиболее сильно проявилась в условиях недостатка (Полярная ОС ВИР) и избытка (Майкопская ОС ВИР) тепла. Период посадка—цветение сортов-стандартов сокращался на Полярной ОС ВИР со скоростью 2,4 сут/10 лет, на Майкопской ОС ВИР — 6,6 сут/10 лет, но достоверно не изменялся в Пушкинских лабораториях ВИР. При этом суммы среднесуточных температур за указанный период достоверно уменьшались со скоростью -15,9 °С/10 лет и -73,8 °С/10 лет соответственно на Полярной и Майкопской ОС ВИР и не имели достоверных тенденций в условиях Пушкинских лабораторий ВИР. Наблюдалось сокращение периода посадка—уборка у четырех из пяти исследованных сортов картофеля, на Майкопской ОС ВИР также уменьшалась (со скоростью -253,4 °С/10 лет) сумма среднесуточных температур за вегетационный период. В контрастных климатических условиях суммы температур межфазных периодов картофеля были менее стабильным показателем, чем продолжительность соответствующих периодов.

Таким образом, на европейской территории России важнейшими агроклиматическими факторами развития растений картофеля, следует считать рост температур выше 15 °С и более ранний переход температурных значений выше 15 °С, что ускоряет прохождение наиболее метеозависи-мых фаз (всходы и цветение). По построенным моделям ожидается дальнейший рост урожайности картофеля на европейской территории России, обусловленный более ранним цветением и удлинением периода клубнеоб-разования. Варьирование содержания крахмала в клубнях картофеля не имело достоверных тенденций в связи со сложной регуляцией этого признака (повышение температур увеличивает содержание крахмала, а рост количества осадков его уменьшает). В европейской части России в качестве меры адаптации агротехнологий к климатическим изменениям может быть предложена по возможности более ранняя посадка картофеля, также целесообразно изучить возможность использования более позднеспелых сортов.

Список литературы Проявление хозяйственно ценных признаков у сортов картофеля (Solanum L.) при изменении климата на европейской территории России

- IPCC Summary for policymakers. In: Climate сhange 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report to the Intergovernmental Panel on Climate Change/C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, NY, 2014: 1-32.

- Hijmans R.J. The effect of climate change on global potato production. Am. J. Potato Res., 2003, 80: 271-280 ( ) DOI: 10.1007/BF02855363

- Menzel A., von Vopelius J., Estrella N., Schleip C., Dose V. Farmers' annual activities are not tracking speed of climate change. Climate Res., 2005, 32: 201-207.

- Iglesias A., Garrote L., Quiroga S., Moneo M. Impacts of climate change in agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg, 2009.

- Kaukoranta T., Hakala K. Impact of spring warming on sowing times of cereal, potato and sugar beet in Finland. Agr. Food Sci., 2008, 17: 165-176 ( ) DOI: 10.2137/145960608785328198

- Гордеев А.В., Клещенко А.Д., Черняков Б.А., Сиротенко О.Д., Темников В.Н., Усков И.Б., Романенков В.А., Рухович Д.И. Биоклиматический потенциал России: меры адаптации в условиях изменяющегося климата/Под ред. А.В. Гордеева. М., 2008.

- Усков И.Б., Усков А.О. Основы адаптации земледелия к изменениям климата. СПб, 2014.

- Грушка Л., Зруст И. Формирование урожая картофеля. В кн.: Формирование урожая основных сельскохозяйственных культур. М., 1984: 296-328.

- Fleisher D., Timlin D.J., Reddy V.R. Temperature influence on potato leaf and branch distribution and on canopy photosynthetic rate. Agron. J., 2006, 98: 1442-1452 ( ) DOI: 10.2134/agronj2005.0322

- Timlin D., Lutfor Rahman S.M., Baker J., Reddy V.R., Fleisher D., Quebedeaux B. Whole plant photosynthesis, development and carbon partitioning of potato as a function of temperature. Agron. J., 2006, 98: 1195-1203 ( ) DOI: 10.2134/agronj2005.0260

- Abhayapala K.M.R.D., De Costa W.A., Fonseka R.M., Prasannath K., De Costa D.M., Suriyagoda L.D.B. Abeythilakeratne P.D., Nugaliyadde M.M. Response of potato (Solanum tuberosum L.) to increasing growing season temperature under different soil management and crop protection regimes in the upcountry of Sri Lanka. Tropical Agricultural Research, 2014, 25(4): 555-569 ( ) DOI: 10.4038/tar.v25i4.8061

- Kooman P.L., Haverkort A.J., Kooman P.L., Fahem M., Tegera P. Effects of climate on different potato genotypes: II. Dry matter allocation and duration of the growth of the growth cycle. Eur. J. Agron., 1996, 5: 207-217 ( ) DOI: 10.1016/S1161-0301(96)02032-1

- Frusciante L., Barone A., Carputo D., Ranalli P. Breeding and physiological aspects of potato cultivation in the Mediterranean region. Potato Res., 1999, 42: 265-277 ( ) DOI: 10.1007/BF02357857

- Мельничук Г.Д., Костюк В.И., Куликова Н.Т. Физиология и биохимия картофеля на Кольском Севере. Апатиты, 1997.

- Коровин А.И. Растения и экстремальные температуры. Л., 1984.

- Razukas A., Jankauskiene Z., Jundulas J., Asakaviciute R. Research of technical crops (poato and flax) genetic resources in Lithuania. Agronomy Research, 2009, 7(1): 59-72.

- Haverkort A.J., Franke A.C., Steyn J.M., Pronk A.A., Caldiz D.O., Kooman P.L. A Robust Potato Model: LINTUL-POTATO-DSS. Potato Res., 2015, 58: 313-327 ( ) DOI: 10.1007/s11540-015-9303-7

- Rykaczewska K. The impact of high temperature during growing season on potato cultivars with different response to environmental stresses. Am. J. Plant Sci., 2013, 4: 2386-2393 ( ) DOI: 10.4236/ajps.2013.412295

- Белолюбцев А.И., Сенников В.А. Биоклиматический потенциал экосостем. М., 2012.

- Суховеева О.Э. Региональные проблемы изучения природы и использования природных ресурсов. География и природные ресурсы, 2014, 2: 71-77.

- Мельник Ю.С., Гулинова Н.В., Бедарев С.А. Руководство по агрометеорологическим прогнозам. Т. 2. Технические, овощные, плодовые, субтропические культуры, травы, пастбищная растительность, отгонное животноводство. Л., 1984.

- Мищенко З.А. Агроклиматология. Киев, 2009.

- Киру С.Д., Новикова Л.Ю., Дюбин В.Н. Анализ динамики хозяйственно ценных признаков стандартных сортов картофеля ВИР в связи с изменениями климата. Мат. межд. науч.-практ. конф. «Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования». СПб, 2013, ч. 1: 54-57.

- Новикова Л.Ю., Лоскутов И.Г., Зуев Е.В., Пороховинова Е.А., Артемьева А.М., Киру С.Д., Рогозина Е.В. Изменения климата как фактор развития сельского хозяйства Северо-Запада России. Агро XXI, 2015, 1-3: 6-8.

- Новикова Л.Ю., Травина С.Н., Жигадло Т.Э., Наумова Л.Г., Зуев Е.В. Качество урожая сельскохозяйственных культур на европейской территории РФ в условиях изменения климата. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, 2015, 176(4): 391-401.

- Новикова Л.Ю., Киру С.Д., Рогозина Е.В. Влияние метеоусловий на изменчивость хозяйственно ценных признаков картофеля. Мат. межд. конф. «Проблемы систематики и селекции картофеля». СПб, 2016: 75-77.