Проявление тектонических деформаций в карбонатных породах Адакской площади (гряда Чернышева)

Автор: Майдль Т.В., Даньщикова И.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (218), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования нижнепалеозойских отложений Адакской площади гряды Чернышева. Обсуждаются литологические признаки тектонических деформаций пород.

Гряда чернышева, зоны сжатия и растяжения, карбонатные породы

Короткий адрес: https://sciup.org/149128591

IDR: 149128591

Текст научной статьи Проявление тектонических деформаций в карбонатных породах Адакской площади (гряда Чернышева)

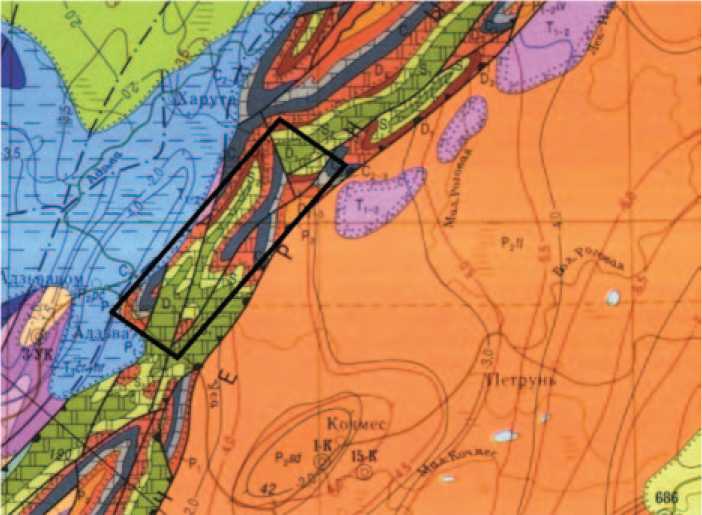

Гряда Чернышева (рис. 1) представляет собой сложную веерообразную структуру во фронтальной части Косью-Роговской пластины, сформированную в результате послойного срыва по верхнеордовикским соленосным отложениям [6]. У поверхности этот срыв выражен дугообразным в плане Западно-Чернышевским взбросо-надвигом и встречно падающим Восточно-Чернышевским ретронадвигом [7].

Центральная часть поднятия Чернышева имеет сложное строение. Тальбейская и Шарью-Заостренская чешуи характеризуются в осевых зонах крупными одноименными синклиналями, выполненными образованиями орогенного комплекса, и обрамлены по краям антиклинальными дизпликатами из интенсивно смятых палеозойских карбонатных пород [3]. Северная центриклиналь Шарью-Заостренской синклинали и южная Тальбейской приурочены к наиболее узкой зоне в области интенсивных дислокаций поднятия Чернышева, известной как Адакская чешуя [5]. Это зона в некоторых современных тектонических схемах выделяется как самостоятельный тектонический элемент II порядка Адакский блок [2] или Адакская складчато-надвиговая зона [1].

В последние годы в рассматриваемом районе проведены многочи- сленные геологические и сейсморазведочные работы, позволившие существенно уточнить особенности строения рассматриваемого участка.

Согласно современным представлениям центральная часть поднятия Чернышева представляет сочетание крупных тектонических пластин противоположной вергент-ности. Пластины сформированы надвиговыми дислокациями, на глубине сходящимися к единой поверх-

Рис. 1. Обзорная карта района работ (фрагмент геологической карты масштаба 1:1000000)

ности скольжения, приуроченной к верхнеордовикским эвапоритовым отложениям [6, 7]. Фронтальные зоны пластин интенсивно дислоцированы и формируют многообразие чешуйчато-складчатых приповерхностных структур [3].

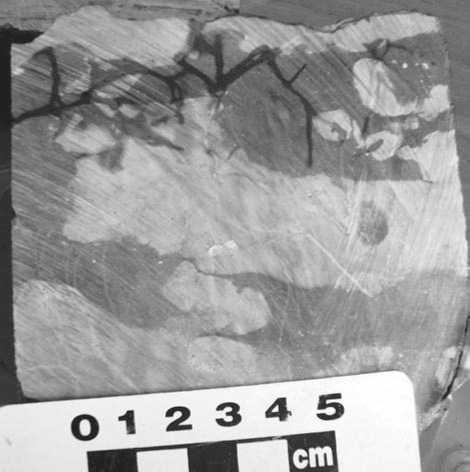

При изучении этих отложений отмечаются многочисленные признаки тектонических (пластических и разрывных) деформаций, проявленных как в характерных текстур-

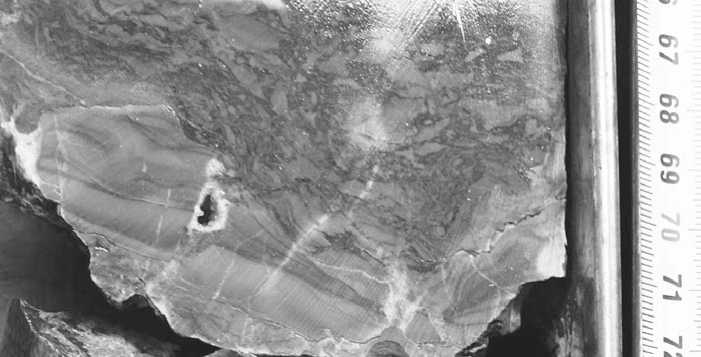

Рис. 2. Известняк с брекчиевидной текстурой, обусловленной наличием крупных обломков доломитового состава. Черное — трещины с битумом

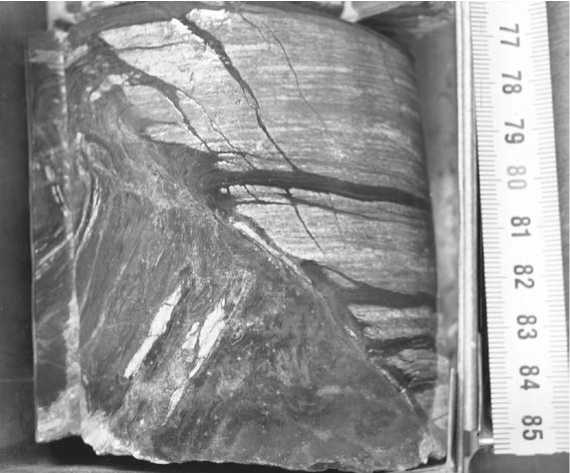

Рис. 3. Фрагмент взброса в аргиллитах и доломитах (О3, салюкин-ский горизонт)

ных новообразованиях, так и в эпигенетических преобразованиях пород, вызванных процессами динамокатагенеза.

Как известно [4], в зонах тектонического сжатия (надвиги и взбросы) идет перекристаллизация с увеличением размером зерен (собирательная рекристаллизация), уменьшается пористость, происходит мраморизация карбонатных пород. Также в этих зонах возрастает количество межзерновых контактов и взаимное растворение зерен. В известняках происходит брекчирование, возрастает количество стилолитов. Характерно двойникование зерен кальцита. В разрезе скв. 1, 2-Адак мраморизация хорошо наблюдается в филиппъельском горизонте. Стилолиты мелкозубчатые, ветвящиеся, расположение швов относительно напластования пород меняется от вертикально-наклонного до горизонтального.

По всему разрезу филиппьель-ского горизонта нижнего силура развиты псевдообломочные комковатые текстуры (рис. 2), которые преобладают в нижнесилурийских отложениях. Обломки неокатанные, угловатые, чаще удлиненно-вытянутые. Их размеры варьируют от 9 см до 2 см (в среднем 2.5 см). Брекчиевидные текстуры с четко выраженным кристаллическим ориентированным строением основной массы в пределах каждого обломка отмечаются в ма-лотавротинском горизонте верхнего ордовика. Нередко в этом интервале наблюдаются мелкие, сложнопере- 8

мятые складки, характерные для некомпетентных пород вблизи субпослойных срывов.

В породах нижнего силура (фи-липпъельский горизонт) и верхнего ордовика (салюкинская свита) помимо вторичных изменений в текстурном рисунке пород часто отмечаются мелкие надвиговые деформации. В салюкинской свите на границе с малотавротинским горизонтом также наблюдаются мелкие взбросы (рис. 3).

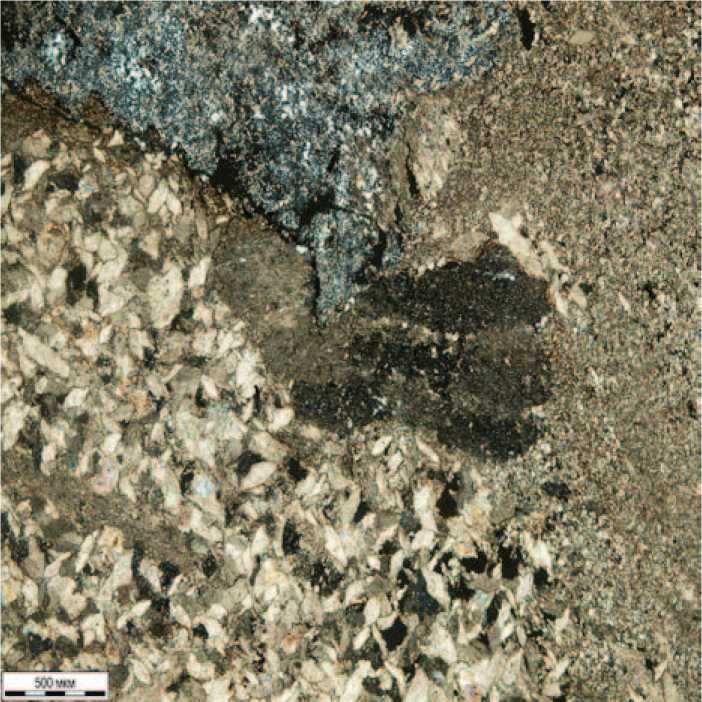

В зонах разрывов трещины в породах обычно заполнены минеральными новообразованиями. В зонах миграции флюидов может также активно развиваться выщелачивание [4], формирующее каверны и каналы (рис. 4). Этот процесс хорошо проявлен в отложениях верхнего ордовика (малотавротинский горизонт) и нижнего девона (лохковский ярус). Породы интенсивно преобра-

Рис. 4. Небольшая каверна в доломите, выполненная прозрачным кальцитом

зованы, растресканны, в них наблюдаются поры и каверны, развиты макро- и микротрещины, распределение которых весьма неравномерно. Поры и трещины часто заполнены новообразованными минералами (в основном кальцитом) или нефтью. Встречаются и открытые каверны.

Процессы окремнения (рис. 5) развиты в породах верхнего и нижнего силура, но чаще встречаются в нижнедевонских отложениях. Эти процессы выражены в виде различных мелких стяжений, линз, линзовидных пропластков. Интенсивное окремнение наблюдается, как правило, или выше крупных залежей нефти, или в пределах самих выдержанных нефтяных пластов и лишает их пористости.

Таким образом, в рассматриваемом районе поднятия Чернышева отмечаются процессы как сжатия, так и локального растяжения в сместите-

Рис. 5. Доломит средне-тонкозернистый с окремненным участком

лях надвигов. Стресс обусловил такие признаки, как мраморизация, интенсивная стилолитизация, брекчирование. Об условиях растяжения в процессе надвиговой дезинтеграции пород вблизи сместителя свидетельствуют развитие трещин, пористых брекчий, процессы выщелачивания и окремнения. В сместителях надвигов все они могут создавать зоны повышенной проницаемости, разгерметизирующие аллохтонные структурные ловушки углеводородов. Исключение могут составлять участки сместителей, выполненные пластичными позднеордовикскими солями. В связи с этим наиболее перспективными, видимо, следует считать поднадвиговые структуры, выявленные под Западно-Чернышевским надвигом и Восточно-Чернышевским ретронадвигом.

Работа выполнена при поддержке программы фундаменталь ных исследований УрО РАН, проекта УрО РАН № 12-5-6-012-АРКТИКА «Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна».

Список литературы Проявление тектонических деформаций в карбонатных породах Адакской площади (гряда Чернышева)

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000 (издание второе). Серия Полярно-Уральская. Листы Q-40-XVIIXVIII / Ред. И. В. Деревянко. СПб., 2003.

- Острижный М. Ю. Оценка перспектив нефтегазоносности приполярных районов Предуральского краевого прогиба по комплексу геолого-геофизических данных // Автореф. дис. … к. г.-м. н. М., 1999. 27 с.

- Перспективы нефтегазоносности центральной части поднятия Чернышева по результатам геологоразведочных работ на Адакской площади / В. Н. Данилов, В. В. Иванов, А. А. Гудельман и др. // Нефтегазовая геология: Теория и практика: Электр. науч. журн. http:// www.ngtp.ru, 2011. Т. 6. № 2. С. 1-30.

- Сергеева Э. И. Эпигенез осадочных пород. СПб.: С.-Петерб. унт. 2004. 152 с.

- Тимонин Н. И. Тектоника гряды Чернышева. Л.: Наука, 1975. 130 с.

- Юдин В. В. Послойные срывы в чехле востока Печорской плиты - возможный объект поиска углеводородов // Печорский нефтегазоносный бассейн: Труды Института геологии Коми ФАН СССР. Вып. 52. Сыктывкар, 1985. С. 38-45.

- Юдин В. В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. 285 с.