Пролегомены к общей теории университета

Автор: Трипольский Роман Израйлевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается подход к созданию общей теории университета с использованием метафоры "университет как технология". Обсуждается эвристическая возможность и содержание данной метафоры, приводятся примеры ее эмпирической верификации.

Метафорика университета, "университет как базовая технология", s-образная кривая, диффузия институтов

Короткий адрес: https://sciup.org/14294756

IDR: 14294756

Текст научной статьи Пролегомены к общей теории университета

Описание того или иного университета обычно сводится к ряду стандартных рубрик: когда и где он возник, кем был организован, какие имел или имеет факультеты, именной список известных ученых и преподавателей, работавших в данном университете, количество студентов в разные годы его существования и т.п. Однако понять конкретные особенности развития любого университета (особенно в отсутствии его писаной истории), по нашему мнению, является весьма затруднительным, если не осуществить процедуру его идентификации (включая изменение выполняемых им целевых функций) в границах общего процесса исторического развития университетов. Почему и когда возникли в определенном географическом регионе или государстве те или иные типы университетов решается тогда, когда мы начинаем разрабатывать их общую концепцию, общую теорию. Именно в свете этой теории мы начинаем трактовать феномен университета в едином понятийном поле: и причины его возникновения, и организационно-правовые рамки его существования и функционирования, организацию педагогического и исследовательского процесса внутри него и т.д. Но на каком языке мы можем дать описание феномена университета при попытках построить такую теорию? Одним из подходов к построению общей теории университета является предложение использовать в ее ходе определенные языковые метафоры, например: церковную метафору (университет как Церковь разума); метафору "социальной инженерии" (университет как институт максимизации общественного блага); метафору университета как "бизнес-корпорации" (максимизация экономической выгоды) и метафору университета как "политической партии" (максимизация власти) ( Вахштайн , 2012). Очевидно, что все эти метафоры, рассмотренные в предложенной последовательности, фактически описывают только общую (макро-) историческую динамику изменения статуса и целевых функций университетов в процессе их развития и функционирования: предполагается, что любой из университетов, соотнеся себя с одной или несколькими из данных метафор, может осуществить процедуру своей собственной идентификации. Однако для целей построения общей теории университета данные языковые метафоры являются недостаточными: они, по нашему мнению, имеют ограниченные возможности своей эмпирической проверки. Тем не менее, использование определенной "метафорики университета" для реализации поставленной цели в целом представляется нам вполне эвристичным. Но выбор такой метафоры для построения искомой теории регулируется одним существенным условием: лежащие в ее основе гипотезы и положения должны допускать процедуру верификации на основе количественного анализа. В качестве таковой нам представляется возможным использование метафоры "университет как технология". В первой части статьи будет обоснована необходимость ее введения, во второй – показан один из вариантов ее использования для эмпирических описаний исторической динамики (диффузии) развития университетов в регионе Европа. В заключении будут высказаны соображения о некоторых общих закономерностях процесса развития университетов.

2. Предварительные замечания. Технология

Термин "технология" был введен в научный оборот И. Бекманом как название курса, который он читал в университете Геттингена (Германия) с 1772 г. Но если первоначально этот термин обозначал простую совокупность навыков, необходимых для совершения какого-либо типа деятельности, то в настоящее время, по классификации ООН, под технологией понимается сложный комплекс методов и технических средств для производства товаров и услуг. В обиходном же словоупотреблении для раскрытия содержания термина "технология" часто употребляется англоязычное выражение "Know How" ("Знаю как"), которое достаточно емко отражает представление о технологии как знании и его функциональном предназначении и, что не менее важно, представление о формах, способах и методах его реализации.

Исторические исследования использования конкретных типов технологий в различных отраслях человеческой деятельности позволили выявить определенные закономерности в их развитии и функционировании. Прежде всего, следует указать на закономерность существования в человеческой истории так называемых "базовых" типов технологий, выделение которых позволяет характеризовать тот или иной этап в истории как связанный с определенным "технологическим укладом". Было показано, что эволюция "базовых технологий", в общем случае описываемая логистической (S-образной) кривой, осуществляется благодаря процессу нововведений (инноваций) и что они в обозримом времени приводят данную технологию к состоянию исчерпания ее функциональных возможностей, которое получило название "технологического предела". Преодоление последнего требует осуществления "технологического сдвига" и перехода к новым "базовым технологиям". Для целей нашего исследования важно подчеркнуть, что "технологический сдвиг" редко бывает инициирован какими-либо научными открытиями. Чаще всего нововведения в "базовую технологию" возникают в результате ее постепенной адаптации к требованиям практики, т.е. в процессе, который получил обозначение как "обучение на опыте". В то же время, исследователями было показано, что любой "технологический сдвиг" "…более естественно рассматривать изнутри (со стороны кумулятивного процесса изменений характеристик самой "базовой технологии" – Р.Т.), а не только извне. Тогда он предстает как частично регулируемый процесс, приводящий к глубоким последствиям социально-экономической природы ( Сахал , 1985).

3. Почему возникают университеты? Технология есть то, что она делает

Вынесенный в название главы вопрос является не случайным. Как подчеркивает главный редактор 4-томной фундаментальной работы "История университетов в Европе" У. Рюегг ( A History… , 1992), хотя нет периода в истории развития университетов, который был бы так же хорошо изучен, как Средние века, вопрос о причинах их возникновения именно в конце ХII – начале ХIII вв. в Италии, Франции и Англии до сих пор остается дискуссионным. Если суммировать высказанные по данному вопросу точки зрения, их можно свести к следующему. Причинами возникновения университетов являются: 1) объективные внешние и внутренние факторы. К этим факторам относят: рост городов, развитие в них ремесла и торговли; возвышение роли католической церкви в Западной Европе; необходимость разработки юридических систем в области светского и канонического права; потребность в подготовке квалифицированных медиков; появление, например, в Париже выдающихся мыслителей (П. Абеляр), лекции которых привлекали в город многочисленных слушателей и др.; 2) субъективный фактор (развитие Духа), под которым обычно понимается возникшая именно в указанный период истории "любовь и стремление к знанию". Аргументами в пользу указанной точки зрения выступает действительно фиксируемое историками в данное время массовое увлечение изучением математики ("мания счета"), с одной стороны, с другой – указание на количество школяров в каждом из университетов (Болонском и Парижском), достигавшее порой 20-30 тыс. человек; 3) институциональные факторы – становление в данное время как профессиональных корпораций объединений школяров – universitas scholarium в Болонье и преподавателей – universitas magistorum в Париже. Подводя итог состоявшимся дискуссиям, У. Рюегг отмечает, что попытки найти ответ на данный вопрос, в общем-то, носят определенный конъюнктурный характер и имеют значение только при написании истории конкретного университета к "юбилейной дате", годы основания которого уходят вглубь Средних веков ( A History… , 1992). Подтверждением мнения У. Рюегга, например, может служить совсем недавно вышедшее (2013 г.) исследование Л.Е. Родригеса-С.П. Безареса, посвященное развитию университета Саламанки (Испания) в период от Средних веков до эпохи Возрождения, связанное с предстоящим празднованием 800-летия со дня его основания ( Rodriguez-Bezares , 2013).

Совершенно другой подход к ответу на поставленный вопрос мы находим в работах Ж. ЛеГоффа (1991). Он полагает, что на рубеже ХII-ХIII вв. в средневековом обществе происходит существенная перемена ценностных ориентаций, которая затрагивает самые различные сферы его жизнедеятельности: экономическую, социальную, религиозную, политическую, художественную и др. Эта перемена, инициированная событийным ходом предшествующего исторического развития, по его мнению, не может быть описана в рамках методологии или "квантифицированного" подхода, или в границах марксистской схемы "соотношения базиса и надстройки". Исследование происходящих в данное время изменений в ценностных ориентациях и связанная с этим "перемена бытия сущего"

средневекового общества, требует перемещения исследовательского фокуса на изучение того, что сам Ж. Ле-Гофф обозначает как "ментальная история". Но изучение "ментальной истории" в первую очередь должно опираться на гипотезу о направленности и характере тех изменений, которые происходят в сознании носителей этой ментальности, и тех инструментах, которые их обеспечивают. По нашему мнению, в качестве такой гипотезы можно рассматривать положение о разворачивающемся на данном этапе исторического периода процесса рационализации средневекового сознания и формировании в его содержании установок цивилизационного поведения. Другими словами, изменение ценностных ориентаций средневекового общества есть приобретение его субъектами новых социокультурных характеристик. Тогда становится понятным, почему именно в этот период Средневековья происходит становление университетов: именно они создают и распространяют культуру и представляют необходимый для этого процесса инструментарий – знание, способы передачи и организацию. Фактически, в указанный период возникающие университеты становятся определенной "технологией" по созданию и трансляции новой культуры, обеспечивающей процесс длительного перехода от традиционных ценностей к секулярно-рациональным. Этот процесс, по мнению Ж. Ле-Гоффа, длится до начала ХIХ в. и получил у него название Длинного Средневековья.

Выдающийся отечественный исследователь А.Я. Гуревич писал, что, давая характеристику средневекового массового сознания, "…обычно сосредотачивают внимание на преемственности позднеантичного и средневекового мировосприятия, с основанием отводя христианству особую роль в формировании последнего. В несравненно меньшей степени учитывается другой компонент средневекового отношения к действительности – система представлений эпохи варварства. Большинство народов Европы в эпоху античности еще были варварами; с переходом к средневековью они стали приобщаться к христианству и греко-римской культуре, но их традиционное мировосприятие не было стерто воздействием античной цивилизации. Под покровом христианских догм продолжалась жизнь архаических верований и представлений" ( Гуревич , 1972). Но зададимся вопросом, в какой форме и где происходило такое приобщение в Раннее Средневековье? Ответ на него дают исследования данного исторического периода: в процессе обучения в школах, которые, преимущественно, организуются при возникающих в этот период в Европе монастырях. И уже в V в. Марциан Капелла в поэме "Бракосочетание Меркурия и Филологии" обосновывает существование "семи свободных искусств", которые, по его мнению, и должны преподаваться в таких школах. Фактически, Капелла формулирует новую "базовую технологию", которая должна была способствовать преодолению в сознании раннесредневекового общества архаических верований и представлений, на которые указывает А.Я. Гуревич. Решающий вклад в создание и распространение этой "технологии" внесли Боэций (480-524 гг.), Кассиодр (480-573 гг.), Исиодр Севильский (560-636 гг.), Беда Достопочтенный (673-735 гг.). К началу ХIII в. "корпус" этой технологии составили семь дисциплин: trivium – грамматика, риторика и диалектика (логика) и quadrivium – арифметика, астрономия, музыка и геометрия.

Рис. 1. Карта университетской Европы в 1300 г.

Источник: A History of the University in Europe , 1992

Но уже к началу ХVI в. карта университетской Европы выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Карта университетской Европы к началу ХVI в. Источник: A History of the University in Europe , 1992

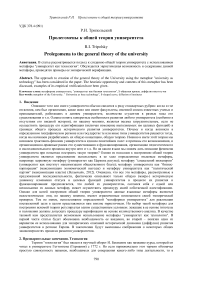

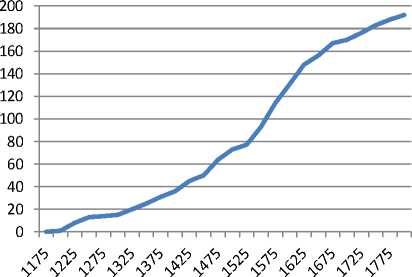

У нас нет подробной количественной статистики развития различных (монастырских и светских) школ в период раннего Средневековья. Однако, что их было к началу ХIII века – времени, когда возникают первые университеты – определенное количество, можно судить как по городским, так и церковным хроникам, относящимся к данному периоду. Косвенным свидетельством достаточного развития школ может служить и различие в Средневековье, начиная с ХIII в., наименования школы и университета: если первая обозначается как studium, то второй как stadium generale – всеобщая школа. Другим – также косвенным источником – может служить развитие количества монастырей (рис. 3). Как видно из приведенного графика, число монастырей, и, по-видимому, монастырских школ достигало весьма значительной цифры – 694. Потому нас не должно удивлять значительное количество школяров в университетах ХIII в.: по крайней мере, большинство из них получали свое первоначальное образование в этих школах.

1200 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

Рис. 3. Количество монастырей в XII-XV вв. Источник: Коллинз , 2002

4. Феномен университета как "базовой технологии". Эволюция

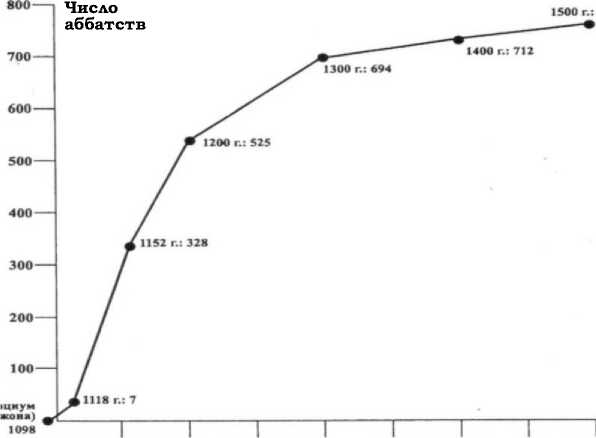

Каковы же составляющие университета как "базовой технологии"? Во-первых, это возникающая в Средневековье новая институция, представляющая собой совокупность норм, правил, символов и т.п., регулирующих порядок организации и осуществления функции обучения (институциональная технология); во-вторых, упорядоченный процесс передачи знаний от обучающих к обучаемым (педагогическая технология); и, в третьих, это само содержание знания, упорядоченное по различным дисциплинам ("дисциплинарная технология"). По сути, возникающий в Средневековье феномен университета – это совокупность всех отмеченных "технологий", каждая из которых не только имеет свою собственную историю в предшествующем развитии, но и отдельную, добавим здесь – не синхронизированную с другими "технологиями" – историю в своем дальнейшем развитии. В настоящей статье мы ограничимся только кратким рассмотрением эволюции университета как "институциональной технологии". На рис. 4 показано возрастание количества университетов в Западной Европе с 1200 по 1500 гг.

Рис. 4. Количество университетов в Западной Европе в XIII-XV вв.

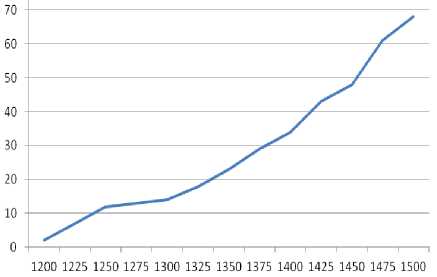

Рис. 5. Количество университетов в Западной Европе в XV-XVIII вв.

Нетрудно увидеть, что за этот период не только возросло количество университетов, но их рост имеет типичный вид S-образной кривой, т.е. процесс количественного роста университетов может быть описан как диффузия "институциональной технологии" по различным регионам Западной Европы (рис. 2). Кроме того, легко заметить, что в этих регионах использование данной технологии приводит к образованию университетских "кластеров". Однако диффузия университетов не распространяется на восток Европы далее Польши. Означает ли это, что в регионах Восточной Европы в данный исторический период не происходит процесс изменения ценностных ориентаций, который происходит в регионах Западной Европы? Другими словами, может ли время появления университета в том или ином географическом регионе служить своеобразным индикатором начавшегося в нем процесса существенных перемен?

На рис. 5 представлена "диффузия" университета как "институциональной технологии" с 1500 по 1800 гг. Здесь мы также наблюдаем S-образный характер этой диффузии. Она будет еще более заметна, если объединить два предыдущих графика в один (рис. 6).

Рис. 6. Количество университетов в Западной Европе в XIII-XVIII вв.

К последнему графику необходимо сделать ряд важных комментариев. На нем отчетливо – в период между 1500-1525 гг. – фиксируется то, что мы обозначаем как "технологический предел" в диффузии институциональной составляющей "базовой технологии". Этот предел инициирован, по нашему мнению, исчерпанием продуктивных возможностей связанной с ней педагогической технологии – схоластическим типом преподавания. Но дальнейшая региональная диффузия университетов как "институциональной технологии" была продолжена во многом потому, что в рамках самой "институциональной технологии" университет изменил свой собственный статус: из институции он превращается в полноценный общественный институт, способствующий формированию национального государства. В связи с этим он меняет свое функциональное предназначение: университет становится институтом по формированию национальной культуры и элиты национального государства. Фактически, это первый крупный "технологический сдвиг" в истории развития университетов. Другой комментарий касается достижения "технологического предела" университетами в районе 1800 г. По нашему мнению, он был связан с кризисом всех трех технологий, составляющих университет как "базовую технологию". Но в наиболее глубоком кризисе оказалась та его технология, которую мы обозначили как "дисциплинарная". К нему привело значительное развитие содержания знания и науки на протяжении ХVI – конца ХVIII вв. Сам же этот кризис университетов имеет вполне количественное измерение. Так, в Германии до 1789 г. – 35 университетов; к 1815 г. закрыто 18; во Франции в 1789 г. – 24 университета, к 1815 г. закрыты все; в Испании в этот же период – 25 университетов; к 1815 г. закрыты 15. После 1815 г. университетская сеть в Европе не только восстанавливается, но и осуществляет свой бурный рост. Но только в другой институциональной форме – университеты превращаются в организации, меняются "педагогические технологии", коренным образом изменяется и "дисциплинарная технология". Фактически, мы можем констатировать, что совокупность и характер этих изменений привели к новому "технологическому сдвигу", что позволяет представить университет как новый тип (гумбольдский классический университет) "базовой технологии".

5. Приложение. Эволюция университетов и вузов в России

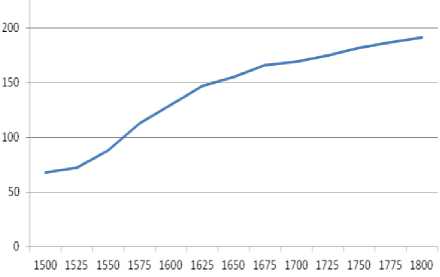

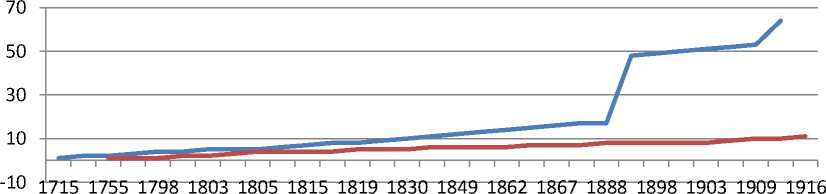

Первый вуз на территории России – Киево-Могилянская Академия – был учрежден в 1794 г. На территории современной России первый – академический – университет был учрежден при открытии Петербургской Академии наук в 1723 г., но в связи с отсутствием тогда в стране достаточно подготовленных для учебы в нем "школяров" (в первом наборе было всего 14 человек, включая М.В. Ломоносова), он прекратил свое функционирование, а набранные в него студенты были отправлены для обучения в университеты Германии. Первый, действительно классический университет – Московский – был учрежден в 1755 г. Но следует отметить, что в России образовательные учреждения, которые можно отнести к категории вузов, существовали и раньше. Например: Морская Академия, год основания – 1735-й; Горное Училище, год основания – 1733-й и др. В течение ХIII-ХIХ вв. количество таких вузов в России возросло до 117. На рис. 7, 8 и 9 показана диффузия университетов и вузов в России и в СССР.

Рис. 7. Количество университетов в России с начала XVIII по начало XX в. Верхняя линия – вузы, нижняя – университеты

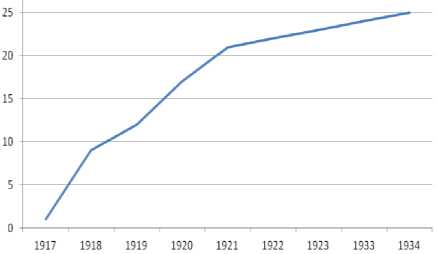

Рис. 8. Количество университетов в СССР с 1917 по 1934 гг.

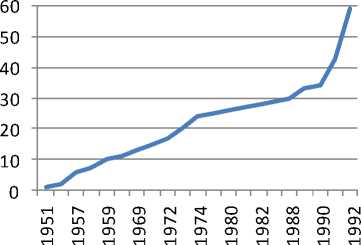

Рис. 9. Количество университетов в СССР и России с 1951 по 1992 гг.

Последний, объединенный

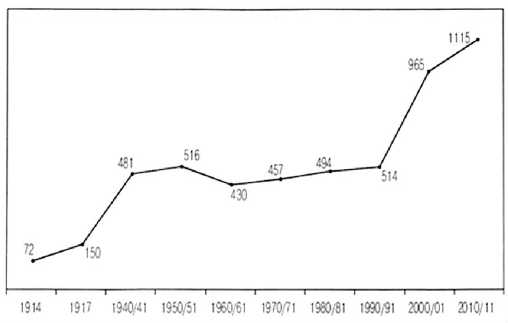

Рис. 10. Диффузия количества университетов и вузов России и СССР по данным Федеральной службы государственной статистики, 2012 г.

график хорошо демонстрирует S-образный характер диффузии количественной динамики университета как "институциональной технологии". Однако его подробное обсуждение, как и рис. 7, 8 и 9, выходит за рамки настоящей статьи.

6. Заключение

Использование метафоры

"университет как технология", по нашему мнению, является достаточно продуктивным для построения общей теории университета. Доказательством этого может служить и то обстоятельство, что ее эмпирическая верификация позволяет сформировать и обсуждать новые теоретические гипотезы.

Например, гипотезу о существовании "длинных волн" в

историческом развитии университетов. И действительно, представленные графики показывают, что сам феномен университета на протяжении от 1200 г. до 1800 г. претерпел, по крайней мере, два

"технологических сдвига" с периодичностью в 300 лет. В таком случае вполне правомерной может быть гипотеза о том, что следующий "технологический сдвиг" может произойти в районе 2100 г. Не подготавливают ли происходящие сегодня изменения в университетах этот сдвиг? И какой университет как "базовую технологию" мы будем иметь в результате этого сдвига?