Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов юга России

Автор: Матвеева Людмила Григорьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Императивы пространственного развития промышленности в границах южнороссийских регионов, обладающих критическим спросом на инновации, который сформировался под воздействием внешних и внутренних факторов, инициируют поиск новых механизмов создания региональных каркасов инноватизации. Учитывая приоритет промышленного сектора в инновационном развитии региона, необходимость идентификации вершин каркаса сбалансированной инноватизации данной сферы подтверждает актуальность проведенного исследования. Целью данной статьи является исследование состояния и эффективности использования инновационного потенциала промышленных акторов, характеризующих индустриальный ландшафт регионов Юга России и формирующих каркасные матрицы. Теоретико-методологический базис данного исследования сформирован на совместном использовании системно-синергетического, ресурсно-результативного, процессно-целевого и эндогенного подходов, а также на комбинации теорий промышленного развития, полюсов роста, сбалансированности, экономического каркаса. В отличие от существующих исследований проблема инноватизации промышленного сектора региона рассматривается с точки зрения формирования экономического каркаса, ядрами которого - узлами деловой активности - выступают промышленные драйверы центральных территорий, функционирующие в симбиозе с малыми и средними инновационно активными предприятиями периферии. Для решения задачи достижения сбалансированности опорного каркаса инноватизации промышленности предлагается реализация межрегиональных проектов по созданию инновационных кластеров, в структуру которых интегрированы промышленные предприятия, функционирующие (или готовые к такому переходу) по модели импортозамещения. Сделан вывод, что формы и масштабы влияния на элементы экономического каркаса мер, поддерживающих инновационные преобразования в промышленности в отдельных регионах Юга России, детерминируются не только состоянием ресурсного потенциала, но также спецификой конкретно территориальных детерминант, в силу чего данные задачи должны быть напрямую сопряжены с целями социально-экономического развития южнороссийских территорий.

Макрорегион, инноватизация промышленности, экономический каркас, промышленные ядра каркаса, инновационный пояс промышленности региона

Короткий адрес: https://sciup.org/149132015

IDR: 149132015 | УДК: 330’12 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.4.8

Текст научной статьи Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов юга России

DOI:

Цитирование. Матвеева Л. Г., 2020. Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов Юга России // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4. С. 87–98. DOI:

Постановка проблемы

В сложившихся геополитических и геоэко-номических условиях, когда под воздействием макроэкономических вызовов практически полностью исчерпан конъюнктурный потенциал экономического роста, происходит значительная трансформация парадигмы развития российской экономики в части активизации инновационных преобразований в промышленности регионов, в особенности в тех ее секторах, которые решают задачи импортозамещения. При этом, с одной стороны, успешное развитие региональных экосистем возможно только посредством активизации, наращивания масштабов и повышения эффективности инновационной деятельности; с другой стороны, отдельные инновационные решения стратегического и тактического характера в но- вой экономической ситуации, осложняющейся комбинацией неблагоприятных системных и циклических характеристик, не могут привести к заметным позитивным результатам.

В данном контексте существующая специфика развития регионов России, усугубляющаяся экономическими процессами внутри страны, в совокупности приводящими к сокращению внешней ресурсной базы регионального роста, определяет целесообразность применения эндогенного подхода при формировании стратегий и механизмов решения приоритетных задач территориально-локализованных социально-экономических систем. Это предполагает, во-первых, концентрацию усилий органов регионального управления и хозяйствующих субъектов на выявлении и использовании внутренних источников, резервов и ресурсов роста региональной эконо- мики, во-вторых, формирование целостной поли-компонентной структуры промышленности, соединяющей стержневые элементы региона и создающей устойчивый каркас инновационно-ориентированного развития всех его территорий. Создание такого экономического каркаса, являющегося новой структурной моделью пространственной организации процессов инноватизации промышленности, адекватной особенностям региона, позволит согласовать различные действующие стратегии развития региональных подсистем и приоритезировать разрабатываемые решения по обеспечению инновационного развития с использованием имеющихся ресурсов.

Важное стратегическое значение имеет адаптированное к специфике конкретных регионов проецирование общефедеральных императивов политики инноватизации промышленности на их территории, что позволит соответствующим образом сформировать преимущественно инновационный вектор деятельности предприятий реального сектора, которые в последнее время под воздействием внешних угроз делают заметный крен в сторону импортозамещения. Отметим, что пока речь идет не о масштабном, а о рациональном импортозамещении, эффективность которого была наглядно продемонстрирована многими российскими компаниями в период пандемии коронавируса.

В то же время, несмотря на определенную коррекцию принимаемых мер, продолжающаяся структурная модернизация промышленности делает актуальным применение действенного инструментария поддержки принятия решений по ускоренному переходу промышленных предприятий региона на производство конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках продукции, которая сможет замещать импортные аналоги. Очевидно при этом, что успех такой политики как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе возможен исключительно на основе активизации инновационной деятельности. Поэтому выбор наиболее эффективных форм и участников таких проектов должен осуществляться на новой методологической основе, суть которой состоит в том, чтобы верно определить те секторы промышленного производства в каждом отдельном регионе, которые уже функционируют по модели импортозамещения и/или готовы к наращиванию такого потенциала.

При этом существенное значение в решении этой задачи имеет не модернизация, понимаемая в широком смысле, а модернизация, осно- ванная непосредственно на активизации инновационной деятельности компаний промышленного сектора, на повышении эффективности связей и партнерских отношений между ними, научным комплексом, генерирующим новшества, и сферами производственной деятельности, где происходит их коммерциализация и практическое использование.

Иными словами, одним из главных импульсов является стимулирование инновационного поведения промышленных предприятий в рамках интеграционных взаимодействий для модернизации уже существующих производств и создания новых, отвечающих современным требованиям и формирующих выгодные условия для привлечения инновационно-ориентированных инвестиций.

Большой научный потенциал данной проблематики присутствует в трудах российских исследователей, в числе которых Е.Г. Анимица, Г.И. Идрисов, А.Ю. Никитаева, Л.Н. Рощина, О.А. Романова, Я.П. Силин, С.А. Толкачев, О.А. Чернова и др. [Анимица, Новикова, Силин, 2017; Идрисов, 2016; Никитаева, Андрющенко, 2014; Романова, Лаврикова, 2012; Рощина, 2010; Толкачев, 2017; Чернова, Даренин, 2020]. В публикациях перечисленных ученых раскрываются теоретические и прикладные аспекты поддержки принятия стратегических решений в сфере управления региональными промышленными комплексами, включая вопросы инноватизации, информатизации и интеграционных взаимодействий.

На основе содержательного анализа стратегических документов развития Юга России разработана унифицированная модель структуры региональной стратегии, содержащая базовый и вариативный блоки, определяющие спектр обязательных, а также специфических управляющих воздействий на региональный потенциал. Эти решения ориентированы на переход на траекторию его целеориентированного наращивания для формирования сбалансированной структуры экономического каркаса инновационно-ориентированного развития [Доргушаова, 2016]. Данная модель предполагает перестройку организационной структуры территории в целях выравнивания внутрирегиональных воспроизводственных пропорций на основе использования инструментов государственной поддержки для формирования инновационного импульса в опорных точках каркаса и запуска механизма саморазвития в центре и инновационных преобразований на периферии.

В основу существующих моделей промышленного роста положена гипотеза о целесообразности развития инновационного потенциала и внедрения энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях периферийных регионов [Chi Ung Song, Wankeun, 2015; Pack, Saggi, 2006]. Широкий спектр научных разработок посвящен оценке влияния технологических инноваций на открытость регионов к внешним связям [Sanstad, Roy, Sathaye, 2006; Trianni, Cagno, Farné, 2016].

В то же время необходимо дальнейшее развитие имеющихся механизмов формирования сбалансированной структуры экономического каркаса инновационного развития промышленной сферы региона, рассмотрение с новых методологических позиций возможности решения данной проблемы в ситуации, когда доминирующая роль принадлежит факторам, определяющим конкурентоспособность региона. Во многом успех решения данной задачи зависит от определения «ядер» каркаса и звеньев инновационной активности.

Концепция экономического каркаса формирования инновационного пояса в пространстве южнороссийских регионов

Реализация императивов инноватизации промышленности регионов, ориентированной на им-портозамещение, предполагает формирование поддерживающих эти процессы экономических каркасов. В отличие от большинства научных разработок, где построение опорного каркаса связывается с формированием полюсов роста (как правило, это региональные центры), в статье используется новое видение экономического каркаса региона как объемной сети, которая охватывает как центры (полюса) роста, так и периферийные территории [Доргушаова, 2016]. В таком представлении каркаса определяются его системо- и структурообразующие характеристики (устойчивость, сбалансированность), которые способствуют наиболее эффективной реализации политики промышленной инноватизации [Гулин, Ермолов, 2015].

При этом именно региональные детерминанты во многом определяют основные компоненты сбалансированной «конструкции» экономического каркаса, уровень его устойчивости, а также узловые точки (ядра), которые обладают потенциалом эффективной интеграции с обслуживающими предприятиями периферии в проек- тах импортозамещения. В методологическом плане, учитывая очевидное наличие временного фактора получения эффекта от указанной интеграции, необходим динамический подход, согласно которому конструкция каркаса рассматривается как развивающаяся система, обеспечивающая возможность адаптации ее компонент в соответствии с меняющимися внешними факторами. Особое внимание при этом уделяется вопросам развития информационно-аналитической платформы принятия управленческих решений относительно определения конструкции экономического каркаса, а также формированию системы индикаторов оценки его «устойчивости» при реализации стратегий инноватизации региональной промышленности.

Авторская гипотеза, базирующаяся на идее развития уже имеющихся рекомендаций по наполнению каркасных матриц [Доргушаова, 2016; Кушнаренко, 2015], состоит в том, что «ядрами» каркаса инновационного развития региональной промышленности способны выступать не только крупные промышленные объединения центральных территорий региона в симбиозе с малыми и средними предприятиями периферии, но также инкорпорированные в структуру узловых элементов профильные научные организации и институты поддержки.

Такое расширение каркасных матриц, однако, будет обоснованным при условии высокой степени корреляции ресурсного и результативного потенциала интегрирующихся участников. Данное утверждение предполагает проведение целеориентированной диагностики состояния и использования потенциала латентных участников интеграции.

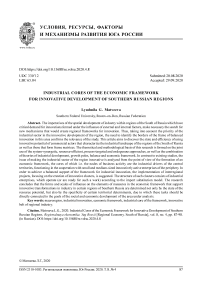

Некоторые результаты деятельности промышленных предприятий в сфере инноваций приведены на рисунке 1.

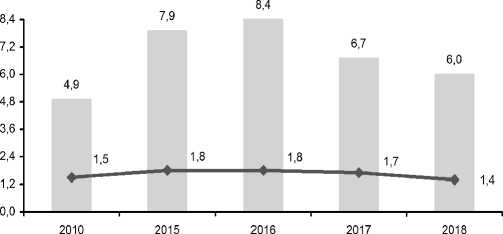

На основании проведенной оценки воздействия результатов инновационной деятельности промышленных компаний на развитие производства получен вывод о том, что, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению темпов инновационной активности промышленных предприятий, проявление инновационного отклика в сравнительно большей степени выражается в расширении ассортимента товаров и улучшении их качества. При этом внедрение инноваций не оказывает значительного влияния на повышение гибкости производства, рост его энергоэффективности и прочие производственно-технологические изменения (см. рис. 2).

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций без субъектов малого п редпринимател ьства

1 ♦ "Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций без субъектов малого п редприни мател ьства

Рис. 1. Динамика инновационной деятельности промышленных предприятий России Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

Рис. 2. Показатели оценки результатов инновационной деятельности промышленных компаний, % Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

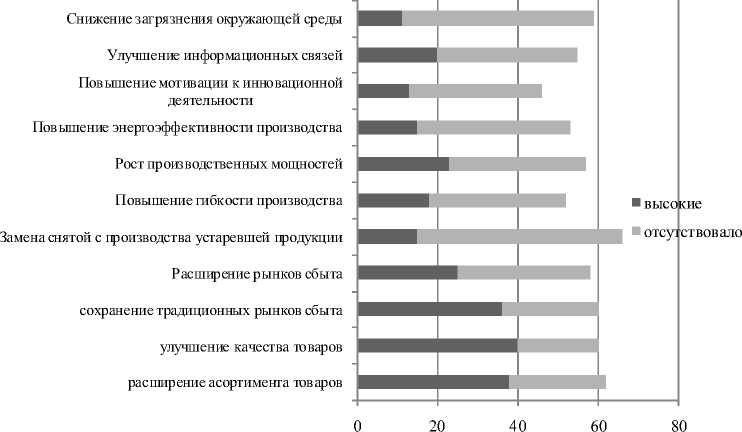

Выявленные в общероссийском масштабе тенденции проявляются и в регионах Юга России (см. табл. 1, 2), при этом передовые позиции занимают Ростовская область и Краснодарский край, а также Волгоградская область. И именно в этих регионах отмечается значительное превышение используемых новых производственных технологий над разработанными на промышленных предприятиях (рис. 3), что свидетельствует о высоких масштабах диффузии «готовых» промышленных инноваций в границах этих субъектов.

Также следует отметить, что исходя из рейтинга инновационных регионов России за 2019 г., Ростовская область попала в группу передовых регионов, состоящую из 29 инновационных регионов России, и заняла 27-е место. Эти положительные тенденции в Ростовской области тесно сопряжены в целом с результативностью регионального развития, а также со снижением диспропорций в экономике.

В то же время, несмотря на достаточно высокий уровень развития ресурсного и результативного потенциала в ряде регионов ЮФО, развитие инноваций в данном макрорегионе, в рамках задачи достижения сбалансированности, сталкивается с рядом проблем. Наиболее значимой из них является высокая асимметрия социально-экономического развития входящих в его состав регионов. Так, результаты проведенной

Таблица 1

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по регионам ЮФО, млн руб.

|

Регионы |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|

Республика Адыгея |

225,2 |

241,3 |

251,3 |

206,7 |

|

Республика Калмыкия |

71,6 |

67,8 |

77,9 |

206,7 |

|

Республика Крым |

1 410,9 |

1 487,7 |

1 503,1 |

90,7 |

|

Краснодарский край |

5 866,1 |

5 422,0 |

6 323,6 |

1 412,5 |

|

Астраханская область |

458,5 |

549,4 |

515,8 |

5 772,4 |

|

Волгоградская область |

3 447,8 |

3 547,6 |

3 541,3 |

815,3 |

|

Ростовская область |

13 663,8 |

13 102,3 |

12 944,3 |

3 727,9 |

|

г. Севастополь |

653,1 |

813,8 |

826,1 |

15 960,6 |

Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

Таблица 2

Объем инновационных товаров, работ, услуг в регионах ЮФО в 2017–2019 гг., млн руб.

|

Регионы |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|

Республика Адыгея |

4 577,2 |

3 386,6 |

4 434,9 |

7 264,1 |

|

Республика Калмыкия |

41,7 |

40,9 |

189,2 |

152,1 |

|

Республика Крым |

1 091,9 |

1 404,7 |

1 083,9 |

194,5 |

|

Краснодарский край |

71 752,6 |

168 605,9 |

115 396,5 |

94 788,7 |

|

Астраханская область |

13 179,9 |

696,1 |

642,4 |

1 329,7 |

|

Волгоградская область |

21 341,3 |

25 053,7 |

20 764,3 |

29 336,5 |

|

Ростовская область |

133 792,6 |

104 538,5 |

64 536,6 |

62 676,2 |

|

г. Севастополь |

991,2 |

725,5 |

781,8 |

888,8 |

Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

■ Разработанные ■ Используемые

Рис. 3. Разработанные и используемые передовые производственные технологии по субъектам ЮФО в 2018 г., шт.

Примечание. Составлено по: [Росстат РФ. Технологическое развитие ... , 2020].

диагностики показывают наличие устойчивых лидеров по всем показателям – Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область. Астраханская область по ряду показателей опережает Волгоградскую, далее следуют остальные регионы ЮФО, в которых уровень инновационного потенциала является примерно одинаковым.

В данном контексте представляется целесообразным смещение фокуса исследования на изучение роли партнерских отношений взаимодействующих промышленных предприятий макрорегиона и моделирование комплексной оценки эффективности и результативности их кластеризации. Также важно определение на этой основе таких форм взаимодействия, которые бы в наибольшей степени способствовали достижению целей сбалансированной инноватизации промышленности макрорегиона как в тактическом, так и стратегическом аспекте.

Формирование экономического каркаса, вершинами которого являются крупные промышленные предприятия ведущих регионов ЮФО, взаимодействующие с инновационно активными малыми и средними предприятиями периферийных территорий, а также с научными и образовательными учреждениями, способно при активизации стимулирующей функции государства обеспечивать рациональные воспроизводственные пропорции. Сбалансированная конструкция каркаса позволит «перенестись» региональной проблеме на пространственное развитие: это корпоративные (кластерные) структуры (региональные и межрегиональные), которые способны в совокупности с малыми и средними предприятиями, с новыми субъектами бизнеса на институциональной, хорошо выработанной основе решать инфраструктурные и конкретные производственные проблемы, которые требуют инновационного вмешательства. Это могут быть протокластеры, что особенно актуально и в парадигме импортозамещения, и в парадигме модернизационного развития, которое необходимо в южнороссийских регионах.

Однако реальной практикой тестируется, что хотя к настоящему времени отобраны участники и формируются 24 инновационных кластера, но, тем не менее, периферийные регионы в них не участвуют. Можно сказать, что сейчас нет механизма взаимодействия и вовлечения этих территорий в инновационные процессы. Надо их «привязывать» к активно развивающимся территориям и находить эффективные механизмы взаимодействия, надо формировать инфраструктуру экономического каркаса на основе матричного подхода: при создании кластерных матриц следует за основу брать активно развивающиеся крупные промышленные предприятия, которые могли бы способствовать развитию периферийных малых инновационных предприятий, получению синергетического эффекта от взаимодействия.

В рамках данной концепции возникает вопрос о критериях выделения/определения экономического каркаса, особенно в регионах разного типа – старопромышленных, аграрных, инновационно-ориентированных и других. Представляется, что в зависимости от типа региона необходимо определять направления, силу и масштаб регулирующей роли государственных институтов, корректируя ее в зависимости от активности и состоятельности функционирующих в регионе кластерных структур. В частности, в регионах промышленной специализации государственную поддержку могут иметь крупные промышленные структуры, формирующие узлы (ядра) каркаса; в регионах аграрного типа на эту поддержку (или другие формы государственного регулирования) могут рассчитывать, например, агрохолдинги, также образующие узловые звенья каркаса. При таком ракурсе рассмотрения экономические каркасы – это аналог инновационно-производственной инфраструктуры региона. В ряде регионов формируются каркасные матрицы, преимущественно образуемые крупными производственными компаниями или их объединениями, а в некоторых регионах – инновационные кластеры, в состав которых входят как производственные, так и инфраструктурные компании.

Таким образом, обобщение результатов анализа тенденций развития промышленных кластеров как главных конструктов экономического каркаса сбалансированного инновационного развития регионов свидетельствует о высоком уровне их территориальной дифференциации.

Динамический профиль готовности промышленных предприятий регионов

Юга России к переходу на модель импортозамещения

Поскольку для формирования действенной конструкции экономического каркаса необходимо научное обоснование предприятий, способных стать его узловыми элементами, которые аккумулируют внутренний потенциал промышленности региона и в своем взаимодействии определяют динамический профиль готовности регионов к ускоренному инновационному развитию промышленности, для их идентификации важно использовать адаптивный инструментарий оценки.

Практикой последних лет убедительно верифицируется эффективность решения данной задачи с применением когнитивного подхода, который позволяет спрогнозировать влияние внешних угроз и внутренних факторов на состояние внутреннего потенциала промышленности региона.

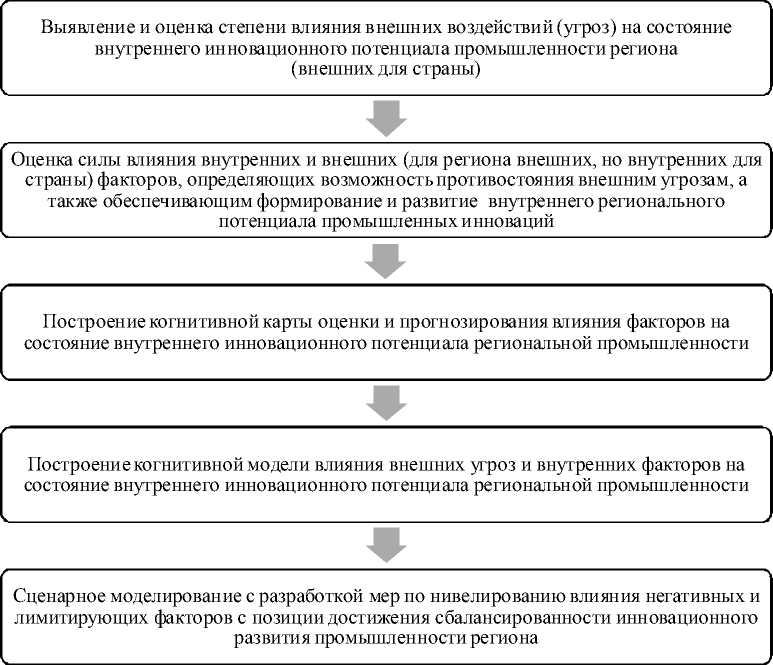

Этапность мер по построению когнитивной модели оценки влияния внешних угроз на состояние внутреннего потенциала региональной промышленности отражена на рисунке 4.

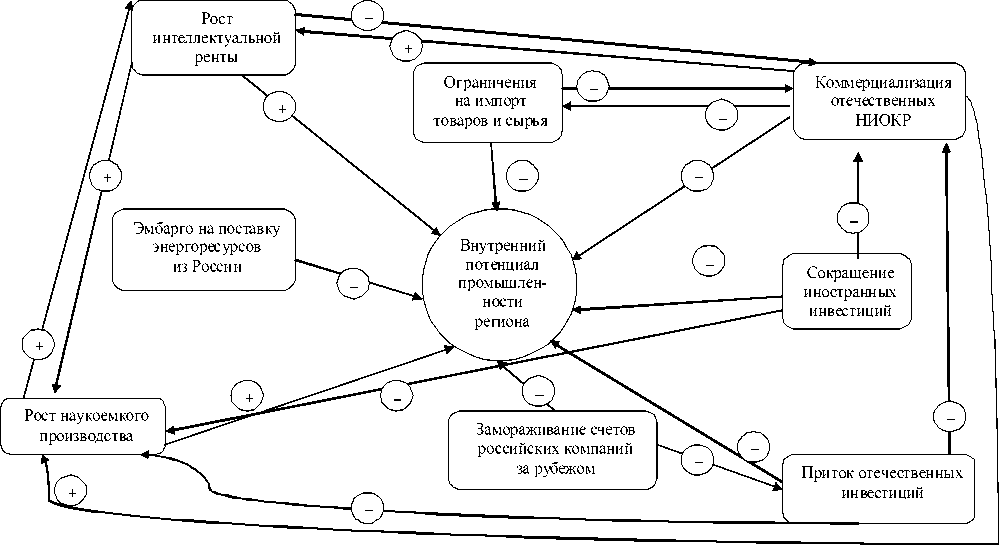

Для построения когнитивной карты в качестве узловых элементов выделены приведенные выше внешние угрозы, а также региональные факторы и возможности наращивания внутреннего инновационного потенциала промышленно-

Рис. 4. Этапность мер по построению когнитивной модели оценки влияния внешних угроз на состояние внутреннего потенциала региональной промышленности

Примечание. Составлено автором.

сти региона. Этот этап является базовой платформой для их дальнейшей дифференциации с целью определения отраслевой принадлежности участников каркасных матриц, готовых к переходу на модель импортозамещения (см. рис. 5).

Результаты анализа текущей ситуации готовности ряда отраслей промышленности к им-портозамещению показали следующее: несмотря на то что в таких отраслях, как металлургия и пищевая промышленность процент перехода предприятий на модель импортозамещения достаточно высок, каждое пятое предприятие считает, что из-за смены поставщиков ухудшится качество закупаемых товаров. В основном так считают металлурги (около 40 %). Однако большинство все же надеется, что изменений в качестве не произойдет (62 %). На рост качества производимой продукции не рассчитывает никто.

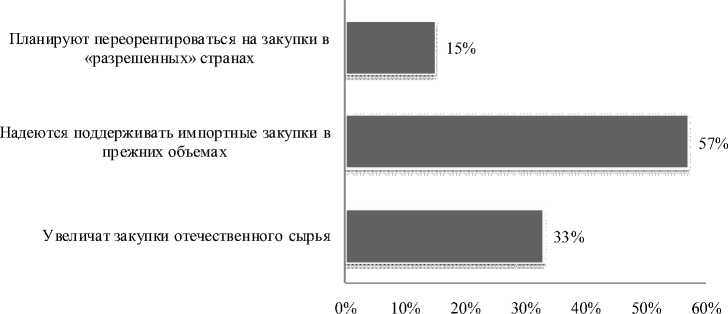

Институт Гайдара провел исследование проблемы импортозамещения, уточнив позицию промышленных предприятий при сокращении импорта сырья, оборудования и комплектующих. В опросе участвовало более 1 000 предприятий обрабатывающих отраслей; 92 % респондентов ответили, что у них есть план для случая двустороннего ужесточения санкций, базирующийся на активизации инновационной деятельности; 33 % заявили о планах по увеличению закупок российского оборудования и сырья. Более половины респондентов (около 57 %) отметили, что не собираются переключаться на отечественное сырье и верят, что смогут поддерживать импортные закупки в прежних объемах. Примерно 15 % собираются переориентироваться на закупки в других, не имеющих отношения к санкциям, странах (см. рис. 6). Почти 50 % этого не планируют, а каждый пятый, напротив, планирует сократить закупки из «разрешенных» стран.

По результатам исследования Института Гайдара было выявлено, предприятия каких отраслей промышленности больше всего готовы к импортозамещению. На первом месте оказались предприятия металлургии (50 %), затем – пищевой промышленности (35 %), и самыми неготовыми оказались предприятия легкой промышленности (9 %) и стройиндустрии (6 %). При этом большая часть промышленных предприятий ожидают рост цен, и только 11 % – снижение. Са-

Рис. 5. Когнитивная карта влияния внешних угроз и внутренних факторов на состояние внутреннего потенциала промышленности региона

Примечание. Составлено автором.

Рис. 6. Результаты анкетирования предприятий промышленности по проблеме импортозамещения

Примечание. Составлено автором по результатам исследования Института Гайдара [Газета «Коммерсантъ», 2019].

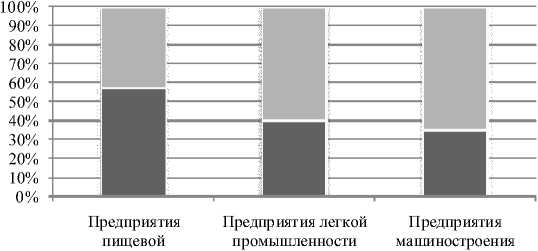

мый массовый рост цен ожидают предприятия пищевой промышленности – 57 %, а также легкой промышленности (40 %) и машиностроения (35 %). Другая ситуация сложилась с металлургами – около 34 % ожидают понижение закупочных цен, в то время как 15 % считают, что цены повысятся (см. рис. 7).

По мнению респондентов, основные препятствия быстрому и масштабному переходу российских промышленных предприятий на модель импортозамещения проранжированы следующим образом: отсутствие отечественных аналогов и сырья требуемого качества – 60–67 %; низкое качество отечественного оборудования и сырья – 26–42 %; недостаточная поддержка властями выпуска отечественного оборудования и сырья – 10–18 %; завышенные цены на отечественное оборудование и сырье – 8–13 %; недостаточные объемы выпуска отечественного оборудования и сырья – 6–14 %.

Аналогичные тенденции характерны для промышленных предприятий южнороссийских

■ Считают, что цены снизятся или останутся неизменными

■ Ожидают рост цен пром ышлен ности

Рис. 7. Ожидания представителей предприятий различных отраслей относительно изменения закупочных цен в условиях импортозамещения

Примечание. Составлено автором по результатам исследования Института Гайдара [Газета «Коммерсантъ», 2019].

регионов. Например, в Ростовской области в целях поддержки проектов импортозамещения в промышленном секторе для реализации промышленно-технологических проектов Фонд поддержки инноваций на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей. При этом важной задачей является обеспечение рационального импортозамещения в несырьевом секторе экономики данного региона. Оно выражается не в механическом сокращении доли сырьевых отраслей в ВРП и направлении региональных ресурсов в малоэффективные проекты по принципу «лишь бы они не были связаны с сырьем», а в формировании рациональных пропорций развития сырьевого и несырьевого секторов экономики, формируя в регионе законченные воспроизводственные цепочки. Как отмечают С.Г. Косенко и Е.Н. Поличкина, в основе решения задач импортозамещения должны лежать соображения экономической, а не политической целесообразности. При этом полностью отказаться от импортной продукции не представляется возможным ни для одной экономики мира, тем более в короткие сроки [Косенко, Поличкина, 2015]. Еще менее это возможно в высокотехнологичных секторах экономики.

Предприятия агропромышленного комплекса Краснодарского края обладают большим потенциалом импортозамещения и экспортного производства, что было наглядно продемонстрировано в период пандемии коронавируса 2020 года. «Модернизация производства на основе инноваций, улучшение качества производимой продукции и техники, создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в промышленность края являются основными на- правлениями реализации политики импортозаме-щения и ориентации на экспортное производство в Краснодарском крае» [Белова, Вертий, 2019: 45].

Таким образом, несмотря на наличие большого количества «преодолимых» барьеров для импортозамещения в промышленности Юга России, предприятия готовы и заинтересованы в переходе на эту модель.

Заключение

Результаты критического осмысления сложившихся в стране и регионах Юга России тенденций инноватизации промышленной сферы, в том числе в рамках решения политики импор-тозамещения, позволяют говорить о наличии значительного объема резервов недоиспользованного потенциала на их территориях, неразвитости и слабой сбалансированности экономических каркасов инновационного развития региональной промышленности.

Учитывая, что экономический каркас формируется преимущественно (по сравнению с государственным регулированием) под влиянием рыночных сил, в частности, спроса и предложения на инновационную продукцию промышленных предприятий региона, возможные управленческие решения органов власти, направленные на устойчивое развитие и формирование сбалансированной конструкции каркаса промышленности региона, будут преимущественно стимулировать развитие интеграционных взаимодействий крупного инновационно-ориентированного промышленного бизнеса центральных территорий (ядер каркаса) и предприятий и организаций периферии, готовых к участию в совместных с ним инновационных проектах. Кроме того, безусловно, важ- на роль государственного участия в формировании действенной институциональной среды поддержки такого рода взаимодействий, а также в совместном участии в регионально значимых инновационных проектах (например, в форме ГЧП) тех опорных элементов каркаса, которые максимально целеориентированы на достижение региональных стратегических целей импортозамеще-ния в промышленности.

Принимая во внимание специфику и особенности научно-инновационного и социально-экономического потенциала регионов Юга России, представляется эффективным формирование межрегиональных инновационных консорциумов, период функционирования которых может ограничиваться временными параметрами совместно реализуемого инновационного проекта.

Список литературы Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов юга России

- Анимица Е. Г., Новикова Н. В., Силин Я. П., 2017. Региональные аспекты новой индустриализации // Экономика региона. Т. 13. С. 684–696.

- Белова Л. А., Вертий М. В., 2019. Реализация политики импортозамещения и ее влияние на потенциал агропромышленного комплекса Краснодарского края // Вестник академии знаний. № 34 (5). С. 45–51.

- Гулин К. А., Ермолов А. П., 2015. Национальная промышленная политика России в рамках неоиндустриального вектора развития: концептуальные подходы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 6. С. 58–77.

- Доргушаова А. К., 2016. Механизм формирования экономического каркаса несырьевого развития региона. Майкоп : Изд-во Майкоп. гос. технолог. унта. 299 с.

- Идрисов Г. И., 2016. Промышленная политика России в современных условиях. М. : Изд-во Ин-та Гайдара. 160 с.

- Косенко С. Г., Поличкина Е. Н., 2015. Проблемы импортозамещения: региональный аспект // Фундаментальные исследования. № 2. С. 17–44.

- Кушнаренко Т. В., 2015. Стратегии несырьевого развития региональной экономики: учет феномена многоукладности. Ростов н/Д : Изд-во Ростов. гос. экон. ун-та (РИНХ). 305 с.

- Никитаева А. Ю., Андрющенко О. Г., 2014. Роль государственных институтов в обеспечении инновационного развития промышленности на региональном уровне // Региональная экономика. Юг России. № 1. С. 20–26.

- Романова О. А., Лаврикова Ю. Г., 2012. Промышленная политика как инструмент неоиндустриализации региональных промышленных систем // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 6 (24). С. 67–77.

- Росстат РФ. Технологическое развитие отраслей экономики, 2020. URL: http://www.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ economydevelopment.

- Рощина Л. Н., 2010. Концептуальные основы многоуровневого подхода к управлению научно-инновационным потенциалом промышленности // Экономические науки. Т. 72, № 11. С. 157–164.

- Толкачев С. А., 2017. Индустрия 4.0 и ее влияние на технологические основы экономической безопасности России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 1 (25). С. 86–91.

- Чернова О. А., Даренин А. И., 2020. Цифровые трансформации в промышленности как фактор экономического роста // Естественно-гуманитарные исследования. № 27. С. 222–226.

- Chi Ung Song, Wankeun Oh., 2015. Determinants of innovation in energy intensive industry and implications for energy policy // Energy Polic. Vol. 81. P. 122–130. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.enpol.2015.02.022.

- Pack H., Saggi K., 2006. Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey. URL: http://wbro. oxfordjournals.org/content/21/2/267.short.

- Sanstad Ah., Roy J., Sathaye Ja., 2006. Estimating energyaugmenting technological change in developing country industries // Energy Econ. No. 28 (5). P. 720– 729. DOI: 10.1016/j.eneco.2006.07.005.

- Trianni A., Cagno E., Farné S., 2016. Barriers, drivers and decision-making process for industrial energy efficiency: a broad study among manufacturing small and medium-sized enterprises // Appl. Energy 162 (January). P. 1537–1551. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.