Прошлое, настоящее и будущее: о субъективности языкового времени

Автор: Ушакова И.Б.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы развития образовательной сферы

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья обобщает опыт философско-лингвистического осмысления времени в целом и конструктов «прошлое», «настоящее» и «будущее» в частности. Особое внимание уделяется субъективному характеру языкового времени.

Время, прошлое, настоящее, будущее, недискретность временных конструктов, субъективность языкового времени

Короткий адрес: https://sciup.org/143178037

IDR: 143178037 | УДК: 115:811 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-2-106-113

Текст научной статьи Прошлое, настоящее и будущее: о субъективности языкового времени

Время настоящее и время прошедшее

Возможно, оба присутствуют во времени в будущем И время будущего содержится во времени прошедшем.

(Томас Стернз Элиот)

В современном крайне быстро меняющемся мире, в эпоху резких перемен и глобальных проблем ощущение времени особо обостряется. Обостряется и отношение к прошлому, настоящему и будущему. Взглянем хотя бы на названия конференций, научных журналов, научнопопулярных программ (это лишь отдельные примеры из огромного списка):

V Конференции:

-

• «Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее» (РГГУ, 2019).

-

• «Исторический нарратив: про

шлое, настоящее, будущее (ВШЭ, 2018).

-

• «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее»

(РАНХиГС, 2019).

-

• «Молодые исследователи: взгляд в прошлое, настоящее, будущее» (РЭУ, 2020).

V «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс» (Научный журнал).

V «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (Программа на канале «Культура»).

Категория времени является одной из основополагающих категорий человеческого мышления, на протяжении веков привлекает внимание ученых разных областей науки. Однако, несмотря на многочисленные исследования различных аспектов времени, оно было и остается загадочным феноменом, «таинственным нечто». До сих пор современно звучат слова Бл. Августина: « И ещё признаюсь тебе, Господи, что все же не знаю, что такое время. Я сознаю только то, что когда говорю об этом времени, то говорю во времени, и что давно говорю об этом времени, и что это самое «давно» есть только продолжение того же времени. Каким же образом я знаю это, когда не знаю, что такое время ?» [1, с. 194].

Очевидно, что во многом загадочность времени, трудность его постижения кроется в его нематериальной природе, в том, что оно не относится к конкретным, чувственно воспринимаемым явлениям, вещам, которые легче и отчетливее концептуализируются человеческим сознанием. Для человека время невидимо, неслышно, неосязаемо. У времени нет ни вкуса, ни запаха. Но человек все же воспринимает время. В основе этого восприятия лежат наблюдения над непрерывно меняющимися, возникающими и преходящими явлениями внешнего мира, непосредственного переживания человеком необратимых процессов, происходящих в его со- знании и теле.

Современной науке известны различные подходы к вопросу об объективном характере течения времени, о сущности представлений о прошлом, настоящем и будущем. Согласно статической концепции, с точки зрения реальности существования нет никакой разницы между событиями прошлого, настоящего и будущего. Они существуют реально и одновременно, то есть сосуществуют, и связаны отношением «раньше/позже чем». Согласно же динамической концепции времени, все события по своим объективным характеристикам разделяются на прошлые, настоящие и будущие. Подлинным бытием обладают только события настоящего. Прошлые события обладали когда-то статусом подлинного бытия, сейчас же от них остались лишь воспоминания, следы. События будущего не существовали, не существуют и неизвестно, будут ли существовать. Представители функциональной концепции времени утверждают, что время течет не от прошлого через настоящее к будущему, а от настоящего к последующему настоящему1.

Примечательно в связи с этим отношением современной науки к временной триаде следующее высказывание С. Приста: «В науке нет места для темпоральных категорий прошлого, настоящего и будущего. Физика имеет дело с порядком «до», «одновременно с» и «после». Чтобы понять, что «до», «одновременно с» и «после» не означают прошлое, настоящее и будущее, обратим внимание, что «про- шлое» означает «до сейчас», «будущее» означает «после сейчас», а «сейчас» означает «когда я есть» или «когда я говорю (или думаю) это». Эти субъективные, или самоцентрированные, понятия «до», «одновременно с» и «после» являются объективными отношениями, которые могли бы иметь место, если бы не было сознательных существ. Прошлое – всегда чье-то прошлое. Будущее – всегда чье-то будущее. Настоящее – чье-то настоящее. Науке нечего сказать о человеческом времени» [12, c. 8 – 9].

Думается, что для лингвистической науки вопрос об объективной реальности существования разделения событий на прошлые, настоящие и будущие не имеет принципиального характера в том смысле, что в задачи лингвистов, в отличие от философов и физиков, не входит выяснение того, что есть время в природе (время как таковое, физическое, объективное время, «чистое» время, свободное от примесей человеческих ощущений). Объектом изучения для лингвистов является «оязыковленный» временной опыт человека, языковые средства выражения человеческого «переживания» временных отношений, т.е. человеческое время , то, о чём, согласно С. Присту, нечего сказать естественнонаучным дисциплинам. Очевидно, что для языковедов важна не объективность прошлого, настоящего и будущего как таковых, а реальность существования в обыденном сознании человека представлений о прошлом, настоящем и будущем, которая доказывается, прежде всего, реальностью такого языкового факта, как наличие во многих языках человечества немалого объёма единиц, выражающих значения принадлежности к трём основным временам – прошлому, настоящему и будущему.

Антропологический подход к пони- манию окружающей действительности, характеризующий современную науку в целом и лингвистику в частности, постулирует отсутствие абсолютной истины, существующей сама по себе, так как есть лишь человеческое представление о том, как должно быть и есть на самом деле. «Человек становится точкой отсчета для сущего как такового» [16, c. 48].

Для человека разделение времени на прошлое, настоящее и будущее предстает естественным. Это членение обусловлено психологией человеческого сознания. Для человека «чистое», «формальное» время наполнено событиями. При этом мы осознаем укрытость от нас будущих событий, известность (пережитость) прошлых и данность (переживаемость) настоящих. Опыт, знание фактов, память создают для нас прошлое; желания, надежды, предчувствия переносят в будущее; непосредственными ощущениями, восприятием и чувствованием мы связаны с настоящим. Именно положение человека в мире членит линию времени на составляющие [2, c. 688 – 689]. Ёще Бл. Августин писал: «Только в душе нашей есть соответствующие три формы восприятия, а не где-нибудь инде (т.е. не в предметной действительности)», при этом для прошлого у нас есть память или воспоминание, для настоящего у нас есть взгляд, воззрение, созерцание, а для будущего есть у нас чаяние, упование, надежда [1, c. 195]2. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее есть продукт, конструкт человеческого сознания.

Важно отметить, что исторически первичной является дихотомия «настоящее / прошедшее», которая отражала членение действительности в соответствии с двумя сферами человеческого опыта. Одна из этих сфер - это личное пространство человека, сфера наличного опыта, из которой складывается область настоящего. Другой сферой является сфера опыта, лежащего за пределами личного пространства, то есть пространство пройденного опыта. По мере накопления человеком знаний об устройстве мира, выявления в нем причинно-следственных связей и т.п., происходило дальнейшее членение сферы опыта и формирование сферы прогнозируемого, предполагаемого, «лежащего впереди» опыта [8, с. 81 - 82]. Исследования психологов и психолингвистов свидетельствуют о том, что такой порядок освоения времени сохранился в онтогенезе речи современного ребенка. Наиболее ранним является представление о настоящем, потом формируются представления о прошедшем. Будущее время начинает осознаваться ребенком значительно позднее [см. 4, с. 64 - 72; 21, с. 529; 18, с. 540 - 541].

Итак, в вопросе об объективно-реальном характере прошлого, настоящего и будущего для лингвистов принципиально значима лишь реальность существования соответствующих ментальных представлений, получающих отражение в языке; а сам факт горячих дискуссий по этому вопросу, ведущихся не одно столетие, ещё раз подчеркивает важность понятий о прошлом, настоящем и будущем для человеческого сознания и познания окружающей действительности.

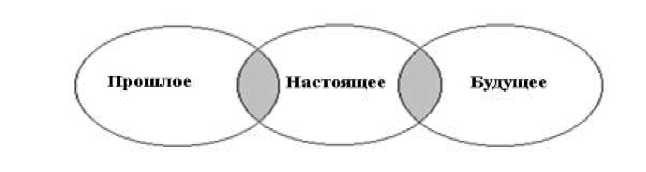

Существенной характеристикой концептов «прошлое», «настоящее» и «будущее», отраженной в языке, можно считать их недискретность, размытость.

Можно сказать, что концепты «прошлое», «настоящее» и «будущее», являясь естественными категориями, представляют собой открытые пространства, не имеющие чётко фиксированных границ. Фактором, определяющим их рамки в каждом конкретном случае, является человек, воспринимающий и / или описывающий события, явления, состояния и т.п. Так, настоящее время, переживаемое воспринимающим субъектом, равно некоторому отрезку времени, величина которого колеблется в зависимости от психических переживаний человека. Например, предложение Я пишу статью в русском языке (или I’m writing an article в английском языке) может означать как то, что говорящий пишет статью в данный конкретный момент говорения, так и то, что он пишет её в течение какого-то продолжительного времени.

Масштабы интервала времени, с которым ассоциирует себя наблюдатель / говорящий, могут варьироваться. Это может быть микро-Т (текущее время), миди-Т (актуальное время) или макро-Т (фоновое время)3. Необходимо подчеркнуть, что такое трехчленное разделение соответствует психологической интерпретации восприятия времени. Так, в словаре основных понятий современной психологической науки в статье, посвященной времени, есть указание на разграничение трех масштабов исследования времени: ситуативного, биографического и исторического. «В ситуативном масштабе осуществляется непосредственное восприятие и переживание коротких временных интервалов, несоизмеримых с продолжительностью человеческой жизни в целом». Биографический масштаб ограничен рождением и смертью. Исторический масштаб связан с осознанием личностью исторического прошлого и будущего. [13, с. 69]4.

На интервале времени микро-Т действие (процесс, состояние, ситуация) разворачивается буквально на глазах наблюдателя / говорящего. На интервале миди-Т действие представлено наблюдателю в виде более или менее регулярной последовательности однотипных действий, перемежающихся иногда паузами (разной продолжительности). Интервал макро-Т существенно больше, чем миди-Т (его длительность может исчисляться днями, неделями, месяцами и т.д.) [7, с. 245 -246].

Размытость границ прошлого, настоящего и будущего проявляется не только в возможности их восприятия в разных масштабах, но и в отношении различной степени удаленности прошлого и будущего от настоящего.

Исследователи отмечают, что одной из специфических черт представления времени в первобытном мышлении, в архаичном сознании является восприятие времени в «близкой перспективе» [3]. Предполагается, что в сознании древнего человека не было места мыслям об отдалённом будущем, поскольку «будущее, с одной стороны, нереально (оно не содержит фактических событий), а с другой стороны, нет никакой необходимости или стимула принимать этот период в расчёт, так как мир развивается из традиции и покоится в ней. Архаичное сознание нацелено на будущее в той мере, в какой этого требует продолжение жизненного цикла (осознаваемое будущее не выходит за пределы недель и месяцев)» [6, с. 62]. По мере же развития человека, общественного устройства и далее систем информации расширяется общий план существования индивидуума, раздвигаются границы его индивидуального времени, что делает его реально сопричастным прошлому и будущему более широкой системы.

Референциальные сферы близкого (ближайшего) будущего, недалёкого прошлого представляют собой области пересечения сфер «прошлое», «настоящее» и «будущее», где контаминируются признаки соприкасающихся сфер. Графически это может быть изображено следующим образом:

Рисунок 1 – Референциальные сферы близкого (ближайшего) будущего,

недалёкого прошлого

Итак, размытость границ естественных категорий «прошлое», «настоящее» и «будущее» проявляется в ситуациях, когда невозможно провести чёткой грани между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим5. Неслучайны поэтому вычленения, помимо прошедшего, настоящего и будущего, следующих временных форм: близкое прошедшее, давнопрошедшее, близкое настоящее, давно-настоящее, близкое будущее, далекое будущее и т.п. (см., например, 5, c. 116; 14, c. 94 – 101]. Временные формы типа just arrived, about to go, etc . в английском языке удачно, по нашему мнению, определены в работе [17] как «boundary tenses» – «пограничные времена».

Условность деления времени на прошлое, настоящее и будущее в языке отражается также в следующем. Одна и та же временная форма может служить для обозначения как настоящего, так и прошлого, и будущего. Например, в русском языке глагольная форма настоящего вре- мени может встречаться в таких предложениях:

Ты куда идёшь ? – Я иду на работу (описывается действие, происходящее в настоящий момент).

Ты идёшь на собрание в пятницу? (речь идёт о будущем событии).

И вот иду я, значит, в потёмках и не вижу совсем …(описание истории в прошлом).

При этом форма прошедшего времени может встречаться в ситуации описания ближайшего будущего, например: Я пошёл . Закройте за мной дверь.

Аналогичная ситуация наблюдается, например, и в английском языке6. Формы настоящего времени (Present Simple, Present Continuous) активно употребляются для описания будущих действий, событий. При этом подобные употребления не являются исключениями из правил, а напротив, абсолютно продуктивными стратегиями, отодвигающими на периферию видо-временную форму будущего времени Future Simple ( will do ).

The lecture starts at 10 a.m. (Лекция начнётся / начинается в 10 часов)

They are leaving on Sunday. (Они уедут / уезжают в воскресенье)

В заключение ещё раз подчеркнём, что язык отражает субъективный характер конструктов «прошлое», «настоящее» и «будущее». В языке (а значит, очевидно, и в созна- нии) человека они размыты (недискретны). Размытость границ прошлого, настоящего и будущего проявляется в возможности их восприятия в разных масштабах, в отношении различной степени удаленности прошлого и будущего от настоящего, в способности выбирать форму одного времени для описания другого.

Список литературы Прошлое, настоящее и будущее: о субъективности языкового времени

- Августин Бл. Исповедь / Бл. Августин // Мир философии. В 2-х ч. - Ч. 1. -М.: Политиздат, 1991. - С. 193 - 196.

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с.

- Ахундов М.Д. Генезис представлений о пространстве и времени / М.Д. Ахундов // Философские науки. - 1976. -№ 4. - С. 62 - 70.

- Бурдина И.В. Лексико-семантические способы выражения категории времени в онтогенезе речи: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Рос. АН Институт языкознания. - М., 1997. - 146 с.

- Дешериева Т.И. Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам / Т.И. Дешериева // Вопросы языкознания. - 1975. - № 2. - С. 111 - 117.

- Катагощина И.Т. Традиционные пространственно-временные представления и общественное развитие в Тропической Африке / И.Т. Катагощина // Пространство и время в архаических и традиционных культурах. - М., 1996. - С. 51 - 64.

- Кошелев А.Д. Наречие сейчас (ядро и прототипы) / А.Д. Кошелев // Логический анализ языка: Язык и время. - М.: Индрик, 1997. - С. 241 - 252.

- Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации / А.В. Кравченко. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996. - 160 с.

- Лолаев Т.П. Функциональная концепция времени / Т.П. Лолаев. - Владикавказ, 1994. - 192 с.

- Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке / Ю.Б. Молчанов. -М.: Наука, 1990. - 136 с.

- Мосейко А.Н. Время и пространство в мировоззренческих системах африканских культур / А.Н. Мосейко // Пространство и время в архаических и традиционных культурах. - М., 1996. - С. 38 - 50.

- Прист С. Теории сознания / С. Прист: Пер. с англ. и предисл. А.Ф. Грязнова. - М: Идея Пресс, 2000. -287 с.

- Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

- Терехова Е.В. Лексические средства выражения темпоральных понятий в немецком языке: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск. гос. пед. ун-т. - М., 2000. - 207 с.

- Ушакова И.Б. Концептуальный анализ прилагательных с темпоральными признаками "прошлое", "настоящее" и "будущее" в современном английском языке : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Иркут. гос. лингвистич. ун-т. -Иркутск, 2002. - 150 с.

- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / М. Хайдеггер / Сост., пер., вступ. ст., коммент. и указ. В.В. Бибихина. -М.: Республика, 1993. - 447 с.

- Benthem J.F.A.K.van The logic of time: a model-theoretic investigation into the varieties of temporal ontology and temporal discourse / J.F.A.K.van Benthem. - 2nd ed. -Dordrecht, Boston, 1991. - 280 p.

- Clark H. Psychology and language / H. Clark, E. Clark. - New York, Chicago: Har-court Brace Jovanovich, Inc., 1977. - 608 p.

- Comrie B. Tense / B. Comrie. -Cambridge University Press, 1993. - 139 p.

- Maturana H.R. The nature of time / H.R. Maturana. - Manuscript, 1995. - URL: http://www.informatik.umu.se.

- McCarthy D. Language development in children / D. McCarthy // Manual of child psychology. Ed. L. Carmichael. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1946. - P. 476 - 581.