Пространственная картина ритмов электроэнцефалограммы у студентов-правшей с разными уровнями тревожности в покое и во время экзаменационного стресса

Автор: Трушина Диана Александровна, Ведясова Ольга Александровна, Павленко Снежанна Ивановна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - сравнительный анализ ЭЭГ-активности в правой и левой гемисферах мозга в межсессионный период и в ходе экзамена у студентов-правшей с разной степенью левополушарного доминирования и ситуативной тревожности. Материалы и методы. Обследовано 73 студента-правши в возрасте 18-20 лет. Тип полушарного доминирования определяли на основании расчета коэффициента праворукости, уровень ситуативной тревожности оценивали с помощью теста Спилбергера-Ханина. ЭЭГ у каждого студента регистрировали на аппарате «Нейровизор NVX 36 digital DC EEG» униполярно в стандартных отведениях по международной схеме «10-20» на фоне спокойного бодрствования в межсессионный период и в стрессовой ситуации непосредственно в ходе экзамена. Анализировали амплитуду альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмов и спектральную мощность ЭЭГ в стандартных частотных диапазонах. Результаты и обсуждение. В межсессионный период на ЭЭГ студентов доминирует альфа-ритм, а также присутствуют дельта- и тета-волны в левой лобной доле, особенно отчетливые у парциальных правшей с высоким уровнем тревожности. В ситуации экзаменационного стресса отмечается усиление низкочастотной ЭЭГ-активности в левой лобной доле у всех правшей, а кроме того - появление волн дельта-диапазона в правой лобной доле у истинных и парциальных правшей со средним и высоким уровнями тревожности. Заключение. Усиление низкочастотной ЭЭГ-активности в лобных отведениях является элек-трофизиологическим коррелятом напряженности когнитивных функций и маркером экзаменационного стресса, который более выражен у высокотревожных праворуких индивидуумов.

Электроэнцефалограмма (ээг), низкочастотная ээг-активность, студенты-правши, уровень тревожности, экзаменационный стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/14113148

IDR: 14113148 | УДК: 612.825.1

Текст научной статьи Пространственная картина ритмов электроэнцефалограммы у студентов-правшей с разными уровнями тревожности в покое и во время экзаменационного стресса

Введение. В связи с резким увеличением доли умственного труда и ростом информационных нагрузок в организме современного человека происходят многообразные сдвиги, включающие синдром незавершенной адаптации, эмоциональное выгорание и неблаго- приятные психосоматические эффекты [1, 2]. В связи с этим актуальной проблемой физиологии и биомедицины остается анализ функционального состояния организма студентов, испытывающих регулярный информационный стресс в ходе всего обучения, особенно во время экзамена. На фоне экзаменационного стресса наблюдаются реакции не только служебных систем организма, обеспечивающих гомеостазис [3], но и изменения в деятельности головного мозга [4]. Последнее подтверждается картиной электроэнцефалограммы (ЭЭГ), выявляемой у человека при эмоциональном напряжении и повышении уровня тревожности [5, 6].

Сдвиги ЭЭГ у учащихся исследователи отмечали неоднократно, но при этом рассматривали отдельные аспекты мозговой активности. Многие исследования посвящены анализу влияния самого факта экзамена на ЭЭГ студентов [7], авторы других работ в большей мере акцентировали внимание на структуре ритмов ЭЭГ, обусловленных характером тревожности и мотивации во время экзамена [4]. При этом вопрос о зависимости ЭЭГ студентов от всего комплекса их индивидуальных эндотипических особенностей, включая тип функциональной межполушарной асимметрии, до конца не решен [8]. Вместе с тем такие исследования важны для анализа динамики формирования стабильного ЭЭГ-паттерна и локализации «ментальной матрицы» [9], понимания механизмов адаптации лиц с разными типами полушарного доминирования к стресс-факторам [10] и разработки способов саморегуляции функционального состояния организма.

Цель исследования. Сравнительный анализ пространственного распределения ритмов ЭЭГ в правой и левой гемисферах мозга в межсессионный период и во время экзамена у студентов-правшей с разной степенью левополушарного доминирования и разными уровнями ситуативной тревожности.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 73 практически здоровых студента-правши в возрасте 18–20 лет, от которых было получено добровольное, письменно подтвержденное согласие.

Индивидуальный профиль моторного доминирования определяли по коэффициенту праворукости (Кпр), рассчитываемому в ходе выполнения тестов на определение ведущей руки и ноги по Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой [11]. В результате тестирования испытуемые были разделены на 2 группы: истинные правши (Кпр от 100 до 90; n=21) и парциальные правши (Кпр от 89 до 15,1; n=52). Уровень ситуативной тревожности оценивали с помощью теста Спилбергера– Ханина дважды: в течение семестра в условиях регламентированной учебной деятельности и во время сессии перед экзаменом. В обеих группах правшей были выделены студенты с низким (НУТ), средним (СУТ) и высоким (ВУТ) уровнями ситуативной тревожности. При оценке динамики тревожности учитывали изменение количества студентов с ВУТ, СУТ и НУТ в экзаменационной ситуации относительно учебного семестра.

ЭЭГ регистрировали на аппарате «Нейровизор NVX 36 digital DC EEG» униполярно в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, T3, T4, T5, T6, C3, C4, Cz, P3, P4, Po3, Po4, Pz, O1, O2, Oz в соответствии с международной схемой «10–20» [12]. Референтный (объединённый ушной) электрод закрепляли на мочке правого уха. В процессе записи ЭЭГ студенты находились в позе сидя, с закрытыми глазами, в условиях шумоизоляции и отсутствия освещения. У каждого студента ЭЭГ регистрировали два раза: в межсессионный период во время учебных занятий и непосредственно в ходе экзамена после взятия экзаменационного билета. Анализ ЭЭГ включал измерение амплитуды альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмов и картирование спектральной мощности ЭЭГ в стандартных частотных диапазонах. Для выявления внутри- и межполушарных различий в ритмах ЭЭГ использовали поперечный и симметричный монтажи фронтальных, темпоральных, париетальных и окципитальных каналов. Все этапы обработки ЭЭГ выполнялись автоматически с использованием программного обеспечения конфигурации «Неокортекс-С».

Статистический анализ результатов исследования проводили в программе Sigma Stat 3.5, использовали Paired t-test и непрямой t-test Стьюдента. Для построения гистограмм применяли программный пакет Microsoft Exсel 2007. Достоверными считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение. В межсессионный период в состоянии относительного эмоционального равновесия в группах истинных и парциальных правшей количество студентов с НУТ составляло 61,9 и 59,6 %, с СУТ – 28,6 и 26,9 %, а с ВУТ – 9,5 и 13,5 % соответственно. Во время экзамена количество истинных правшей с ВУТ возросло до 42,9 % (p<0,05), а с НУТ снизилось до 23,8 % (p<0,05). У парциальных правшей уровень тревожности повысился еще заметнее: число лиц с ВУТ увеличилось по сравнению с семестром в 4 раза и достигло 53,8 % (p<0,05), количество испытуемых с НУТ уменьшилось в 8 раз и составило 7,8 % (p<0,05). Поскольку усиление тревожности является начальной стадией стрессового состояния, то можно заключить, что для всех праворуких студентов экзамен представляет собой сильнейший стресс-фактор, однако стрессоустойчивость у истинных правшей, вероятно, выше, чем у парциальных. Это заключение соответствует литературным данным о зависимости эмоционального статуса человека от типа полушарного доминирования [11].

Уровню ситуативной тревожности студентов соответствовала определенная пространственная картина ЭЭГ, зависящая от выраженности межполушарной асимметрии. В частности, в межсессионный период у истинных правшей с ВУТ во всех отведениях ЭЭГ наблюдался альфа-ритм со средней амплитудой 52,40±1,28 мкВ. У парциальных правшей альфа-ритм имел меньшую амплитуду (44,70±0,12 мкВ) и более узкую зону распространения – отдельные теменные (Р3, Ро3) и затылочные (О1) отведения. Особенность ЭЭГ всех правшей с ВУТ заключалась в наличии тета-ритма со средней амплитудой 106,6±1,64 мкВ в височных (Т3, Т5) и лобных (Fp1, F3) отведениях. Отличием ЭЭГ правшей с ВУТ также было присутствие дельтаактивности во всех отведениях левой лобной доли, причем амплитуда дельта-волн у истинных правшей (297,11±2,06 мкВ) была на 12,1 % (p<0,05) ниже, чем у парциальных.

Различие между среднетревожными сту- дентами с разными Кпр в межсессионный период касалось альфа-ритма, который у парциальных правшей был более равномерно, со средней амплитудой 45,80±1,45 мкВ, представлен в обоих полушариях. У истинных правшей с СУТ в межсессионный период на ЭЭГ был хорошо выражен бета-ритм с амплитудой 20,23±0,15 мкВ в теменной (Р3) и височной (Т3, Т5) долях. У парциальных правшей с СУТ в это время представительство бета-ритма было шире и отмечалось в отведениях Р3, Ро3, Fp1, F3 и F7. Дельта-ритм у правшей с СУТ в обеих группах совпадал по локализации (Fp1, F3, F7), но различался по амплитуде (256,25±2,01 и 263,24±2,12 мкВ соответственно).

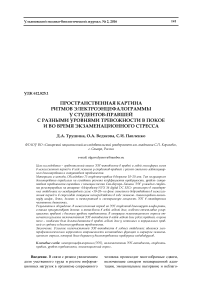

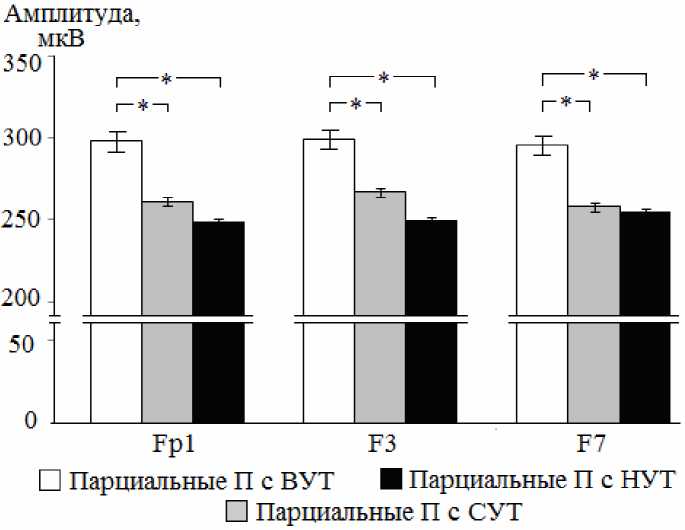

На ЭЭГ правшей с НУТ в межсессионный период отмечалось сочетание альфа- и бета-ритмов с дельта-активностью. Однако альфа-ритм у истинных правшей с НУТ наблюдался преимущественно в отведениях О1 и Оz (68,20±1,24 мкВ), а у парциальных, наряду с отведением О1 (50,23±0,98 мкВ), еще и в теменных отведениях Р3 и Ро3 (52,12±0,73 мкВ). Бета-ритм со средней амплитудой 19,50±0,40 мкВ у истинных правшей с НУТ преобладал слева в лобных (Fp1, F3, F7) и теменных (Р3, Ро3) отведениях, а у парциальных он явно доминировал в левой теменной доле (Р3, Ро3). Дельта-ритм у истинных правшей с НУТ более четко, с амплитудой 251,68±2,01 мкВ, проявлялся в трех лобных отведениях (Fp1, F3, F7), у парциальных – во всех отведениях левой лобной доли. Значимые различия в амплитудных параметрах дельта-ритма между истинными и парциальными правшами отражены на рис. 1.

В экзаменационной ситуации картина ЭЭГ у студентов имела иной характер. Различия касались спектральной мощности, амплитуды и пространственного распределения ритмов и неоднозначно проявлялись у субъектов с разными значениями Кпр. Например, у истинных правшей альфа-ритм, независимо от типа тревожности, сохранялся только в отведении О1, но имел меньшую амплитуду (в среднем 34,66±0,43 мкВ), чем в межсессионный период. Бета-ритм в условиях экзамена практически исчезал у истинных правшей с НУТ, а у студентов с СУТ сохранялся в ле- вых теменных (Р3, Ро3; 25,27±0,42 мкВ) и появлялся в левых лобных отведениях (Fp1, F3, F7; 28,63±0,11 мкВ). У истинных правшей с ВУТ, как и в межсессионный период, четкого бета-ритма не наблюдалось.

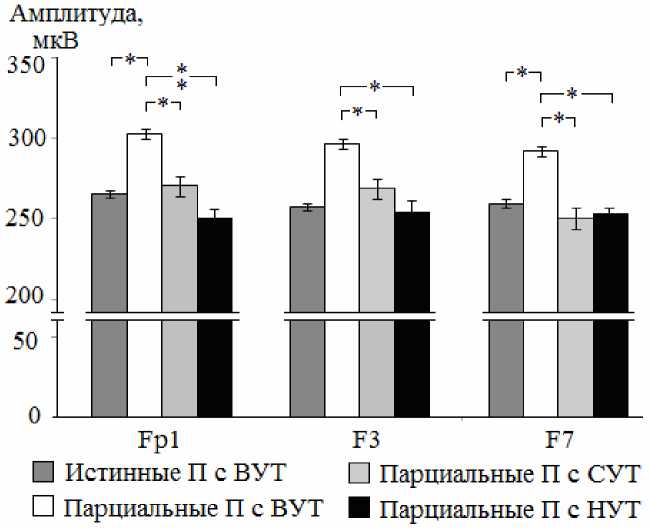

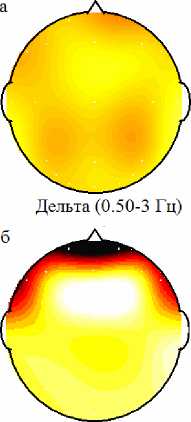

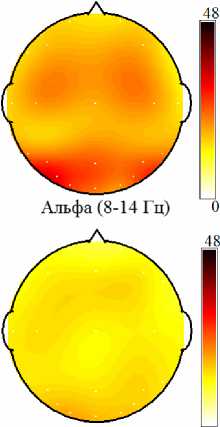

Что касается парциальных правшей, то у них перестройки ритмов ЭЭГ на фоне экзаменационного стресса были в большей мере детерминированы уровнем тревожности. Основное различие между ЭЭГ в семестре и во время экзамена в данной группе студентов заключалось в ослаблении альфа-активности и усилении спектральной мощности низкочастотных ритмов, причем более выраженно этот эффект проявлялся у лиц с СУТ и особенно с ВУТ (рис. 2, 3).

В частности, у парциальных правшей с СУТ во время экзамена альфа-волны сохранялись в правом и левом больших полушариях, но имели более высокую амплитуду (в среднем 51,23±1,12 мкВ), чем в семестре. Кроме того, у этих студентов было зафиксировано сосредоточение бета-волн в левой теменной доле (Р3, Ро3; 28,38±0,2 мкВ), их ослабление в правой симметричной области и исчезновение в лобных долях. Одновременно расширялась зона локализации низкочастотной ЭЭГ-активности, что подтверждается распространением дельта- и появлением тета-ритма. Дельта-ритм в условиях стресса у данной категории лиц регистрировался не только в левом (Fp1, F3, F7), но и правом (Fp2, F4, F8) полушарии. Тета-ритм доминировал слева (Fp1, F3, F7) и имел амплитуду 110,60±1,24 мкВ.

Рис. 1. Амплитуда (мкВ) дельта-волн в отведениях Fp1, F3, F7 у истинных и парциальных правшей (П) с разными уровнями ситуативной тревожности в межсессионный период.

* – р<0,05; ** – р<0,01

Дельта (0.50-3 Гц)

Альфа (8-14 Гц) 0

Рис. 2. Типичные варианты представительства дельта-, тета- и альфа-активности у парциальных правшей с высоким уровнем тревожности на спектральных картах ЭЭГ в покое (а) и во время экзамена (б)

правшей с НУТ и СУТ соответственно

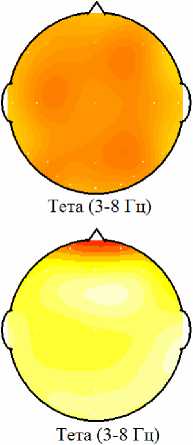

У парциальных правшей с ВУТ во время экзамена было отмечено несколько иное распределение ритмов ЭЭГ. Например, альфа-ритм у них, в отличие от испытуемых с НУТ и СУТ, регистрировался преимущественно в теменных зонах слева и имел амплитуду 40,21±0,51 мкВ. Что касается дельта-ритма, то в левой лобной доле он наблюдался в тех же отведениях, что и у лиц с СУТ, тогда как справа явно преобладал в области Fp2, где имел амплитуду 290,53±1,96 мкВ. Амплитуда дельта-волн в левой лобной доле у парциальных правшей с ВУТ достигала 301,66± ±2,05 мкВ, что было на 16,2 % (р<0,05) и 12,4 % (р<0,05) выше, чем у парциальных

(рис. 3). Кроме того, дельта-ритм с амплитудой 273,24±2,02 мкВ встречался в левой (Т3, Т5) и с амплитудой 250,14±1,75 мкВ в правой (Т4) височных долях. Представительство тета-ритма (120,31±1,14 мкВ) во время экзамена у парциальных правшей с ВУТ наблюдалось как в левосторонних Fp1, F3 и Т3, так и правосторонних Fp2 и F4 отведениях. Бета-ритм у этих студентов в ходе экзамена доминировал в левых лобных и теменных зонах и имел среднюю амплитуду 28,16± ±0,11 мкВ, что было на 39,2 % выше (р<0,05), чем у истинных правшей с НУТ и СУТ в межсессионный период.

Рис. 3. Амплитуда (мкВ) дельта-волн в отведениях Fp1, F3, F7 у парциальных правшей (П) с разными уровнями ситуативной тревожности во время экзамена.

* – р<0,05

Итак, результаты показали, что пространственная организация, спектральная мощность и амплитуда основных ритмов ЭЭГ у студентов-правшей на разных этапах обучения в значительной степени определяются уровнем их ситуативной тревожности и выраженностью межполушарной асимметрии. В межсессионный период на ЭЭГ большинства правшей доминирует альфа-ритм, что соответствует фоновой активности мозговой коры в период спокойного бодрствования [10] и отражает оптимальные взаимоотношения между тормозными механизмами таламокортикальной системы и активирующими стволовыми структурами. По мере увеличения уровня тревожности у испытуемых нарастает низкочастотная ЭЭГ-активность, максимально представленная в левой лобной доле. Следует выделить студентов с ВУТ, особенно с парциальным доминированием левой гемисферы, у которых в условиях психического покоя в лобных и височных отведениях отмечалось сочетание волн дельта- и тета-диапазонов. В известной мере этот факт соответствует выводам исследователей, наблюдавших у высокотревожных правшей на фоне покоя тета-ритм в теменно- височной области [13].

Наблюдаемое у всех студентов нарастание спектральной мощности дельта- и тета-активности в обеих гемисферах в ситуации экзамена отражает состояниe стресса, выраженность которого заметно больше у высокотревожных лиц. Как известно, дельта-ритм является нейрофизиологическим маркером сложных когнитивных процессов, активации памяти, внутренней концентрации и затруднений, сопровождающих работу мозга [14, 15]. Чрезмерное усиление дельта-ритма в лобных долях во время экзамена, свойственное высокотревожным студентам с парциальным доминированием левого полушария, можно объяснить с позиций развития тормозного процесса в коре головного мозга. Наблюдаемое одновременно с этим увеличение представительства и амплитуды тета-ритма в лобных каналах ЭЭГ коррелирует с изменением активности фронтальных интегративных зон [16], может отражать рабочее напряжение и состояние готовности к выполнению задания. Рост мощности тета-ритма в лобной и височной долях соответствует также активации механизмов внимания [17], эмоций [18], памяти [19]. В целом, тета-ритм рас- сматривается как базовый ритм лимбического происхождения, обусловленный кортикогиппокампальными связями [20] и активациeй системы поведенческого торможения [6, 13].

В состоянии психоэмоционального напряжения у студентов отмечалась определенная зависимость между распределением ритмов ЭЭГ в симметричных корковых зонах и степенью доминирования левой гемисферы. В большей мере это касалось парциальных правшей с СУТ и ВУТ, у которых в ситуации экзамена выявлено изменение ритмов ЭЭГ не только в левой, но и правой гемисфере. Свойственная этим студентам тенденция правостороннего усиления тета- и ослабления альфа-активности согласуется с данными о меньшей выраженности альфа-ритма у высокотревожных лиц по сравнению с низкотревожными [4] и формировании фронтальной альфа-асимметрии на ЭЭГ при стрессе и эмоциогенной стимуляции [21, 22]. В связи с этим интересен взгляд на альфа-ритм как коррелят адекватного возбуждения церебральных дофаминергических механизмов, которое является предпосылкой высокой эмоциональной устойчивости и социальной адаптированности [23]. Регистрируемое во время экзамена у парциальных правшей с СУТ и ВУТ усиление бета-активности в левой и ослабление в правой теменной и обеих лобных долях явля- ется еще одним показателем стресса и согласуется с мнением о включении правой париетальной и фронтальных корковых зон в динамическую нейросеть в процессе менталь- ной деятельности [24]. У истинных правшей, в отличие от парциальных, значимых правосторонних изменений ЭЭГ не происходило, возможно, по причине большей специализации больших полушарий и меньшей генерализации процесса возбуждения.

Заключение. Согласно полученным данным, картина ЭЭГ у студентов-правшей в процессе учебной деятельности зависит от степени доминирования левой гемисферы мозга и уровня ситуативной тревожности. В межсессионный период для студентов характерно преобладание стабильно высокого альфа-ритма и наличие дельта- и тета-волн в левой лобной доле, что особенно выражено у парциальных правшей с ВУТ. В условиях экзаменационного стресса наблюдаются изменения ЭЭГ, которые, в зависимости от Кпр и уровня тревожности студентов, проявляются внутри- или межполушарной динамикой волн альфа-, бета-, тета- и дельта-диапазонов. Во время экзамена у всех правшей усиливается тета- и дельта-активность в левой лобной доле, а у парциальных правшей с СУТ и ВУТ волны дельта-диапазона появляются ещё и в правой лобной доле, что свидетельствует о большем, чем у истинных правшей, напряжении механизмов адаптации. Таким образом, усиление низкочастотной ЭЭГ-активности во фронтальных корковых зонах является электрофизиоло- гическим маркером напряженности когнитивных функций и экзаменационного стресса, который более выражен у парциальных правшей с высоким уровнем тревожности.

Список литературы Пространственная картина ритмов электроэнцефалограммы у студентов-правшей с разными уровнями тревожности в покое и во время экзаменационного стресса

- Глазачев О.С. Синдром эмоционального выгорания у студентов: поиски оптимизации педагогического процесса. Вестн. международной академии наук (Русская секция). 2011; Специальный выпуск: 26-45.

- Дюжикова Н.А., Скоморохова Е.Б., Вайдо А.И. Эпигенетические механизмы формирования постстрессовых состояний. Успехи физиологических наук. 2015; 46 (1): 47-75.

- Лукина А.И. Показатели вариабельности сердечного ритма во время экзамена у студентов с разными профилями моторного доминирования. Вестн. Самарского государственного университета. Естественно-научная серия. 2012; 3/1 (94): 203-209.

- Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.С., Руднева Л.П. Влияние мотивации на спектральные характеристики ЭЭГ и сердечный ритм у студентов в экзаменационной ситуации. Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. 2014; 100 (9): 1076-1087.

- Свидерская Н.Е. Влияние информационного перенасыщения на качество творческой деятельности и пространственную организацию электроэнцефалограммы. Физиология человека. 2011; 37 (6): 28-34.

- Knyazev G.G., Sevostyanov A.N., Levin E.A. Uncertainty, anxiety, and brain oscillations. Neurosci. Lett. 2005; 387 (3): 121-125.

- Умрюхин Е.А., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Иванова Л.В. Электроэнцефалографиче-ские корреляты индивидуальных различий эффективности целенаправленной деятельности студентов в экзаменационной ситуации. Журн. высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2005; 55 (2): 189-196.

- Михайлова Н.Л., Михеев С.В., Шкирова Е.В. Роль асимметрии мозга в регуляции деятельности сердца и дыхания. Проблема. Пути решения. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co; 2012. 61.

- Штарк М.Б., Коростышевская А.М., Резакова М.В., Савелов А.А. Функциональная магнитнорезонансная томография и нейронауки. Успехи физиологических наук. 2012; 43 (1): 3-29.

- Жаворонкова Л.А. Правши -левши: межполушарная асимметрия электрической активности мозга. Краснодар: Экоинвест; 2009. 240.

- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М.: Медицина; 1981. 288.

- Зенков Л.Р., Притыко А.Г. Клиническая энцефалография (с элементами эпилептологии). 5-е изд. М.: МЕДпресс-информ; 2012. 356.

- Афтанас Л.И., Павлов С.В. Особенности межполушарного распределения спектров мощности у высокотревожных индивидуумов в эмоционально-нейтральных условиях и при отрицательной эмоциональной активации. Журн. высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2005; 55 (3): 322-328.

- Basar E., Basar-Eroglu C., Karakas S., Schurmann M. Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern cognitive processes. Int. J. Psychophysiol. 2001; 39 (2-3): 241-248.

- Zarjam P., Epps J., Chen F. Characterizing working memory load using EEG delta activity: Proceedings of the 19-th European signal processing conference. 2011, а^. 29 -sept. 2. Barcelona; 2011: 1554-1558.

- Изнак А.Ф., Изнак Е.В., Олейчик И.В., Абрамова Л.И., Сорокин С.А., Столяров С.А. ЭЭГ-корреляты лобной дисфункции как предикторы относительной фармакорезистентности при терапии эндогенных аффективных расстройств. Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014; 114 (12): 54-59.

- Ogrim G., Kropotov J., Hestad K. The quantitative EEG theta/beta ratio in attention deficit/hyperactivity disorder and normal controls: sensitivity, specificity, and behavioral correlates. Psychiatry Res. 2012; 198 (3): 482-488.

- Костандов Э.А., Черемушкин Е.А., Яковенко И.А., Петренко Н.Е. Изменения альфа-ритма при введении сигналов Go/NoGo в контексте эксперимента с установкой на сердитое лицо. Физиология человека. 2014; 40 (1): 13-25.

- Klimesch W., Doppelmayr M., Stadler W., Pollhuber D., Sauseng P., Rohm D. Episodic retrieval is reflected by a process specific increase in human electroencephalographic theta activity. Neurosci. Lett. 2001; 302 (1): 49-52.

- Gallinat J., Stotz-Ingenlath G., Lang U.E., Hergel U. Panic attacks, spike-wave activity, 8nd limbic dysfunction. A case. Pharmacopsychiatry. 2003; 36 (3): 123-126.

- Flo E., Steine I., Blagstad T., Gronli J., Pallesen S., Portas C.M. Transient changes in frontal alpha asymmetry as a measure of emotional and physical distress during sleep. Brain. Res. 2011; 1367: 234-249.

- Русалова М.Н. Асимметрия альфа-ритма при мысленном воспроизведении эмоциональных образов. Асимметрия. 2014; 8 (2): 5-20.

- Павленко В.Б., Черный С.В., Губкина Д.Г. ЭЭГ-корреляты тревоги, тревожности и эмоциональной стабильности у взрослых здоровых испытуемых. Нейрофизиология. 2009; 41 (5): 400-408.

- Sasaoka T., Mizuhara H., Inui T. Dynamic parieto-premotor network for mental image transformation revealed by simultaneous EEG and fMRI measurement. J. Cogn. Neurosci. 2014; 26 (2): 232-246.