Пространственная организация бентосной фауны в продольно-поперечном сечении приустьевой зоны реки Теги (Костромская область)

Автор: Анциферов Анатолий Леонидович, Плескевич Арина Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты изучения закономерностей пространственной организации сообщества бентосной фауны на мелкомасштабном уровне приустьевой зоны реки в градиенте поперечного и продольного сечения русла.

Зообентос, пространственное распределение, разнообразие, доминантный состав, встречаемость, агрегированность

Короткий адрес: https://sciup.org/148310466

IDR: 148310466 | УДК: 595.745

Текст научной статьи Пространственная организация бентосной фауны в продольно-поперечном сечении приустьевой зоны реки Теги (Костромская область)

Несмотря на солидный теоретический багаж, до сих пор не представлены четкие методические аспекты практического анализа продольного распределения гидробионтов на основе данных мониторинга [10]. Являются ли статистически значимыми различия видового состава в двух сравниваемых створах водотока, или они определяются случайными популяционными флуктуациями и ошибкой гидробиологической съемки? Как построить количественную модель русловой динамики таксономической структуры и оценить ее адекватность? Ответы на эти вопросы еще ждут своего решения. Известно, что организмы бентоса не распределяются по площади дна абсолютно равномерно. Мозаичность (пятнистость) размещения популяций бентосных организмов сильно зависит от мелкомасштабной изменчивости грунтов (включения песка, илистых отложений, гравия).

В настоящей работе, помимо общего фаунистического анализа, дополняющего первичные сведения о составе речного зообентоса Костромской области [3, 6], приводятся сведения об особенностях его пространственного распределения на приустьевом отрезке реки (на примере реки Теги в Нерех-тском районе Костромской области).

Целью настоящей работы явилось изучение закономерностей пространственной организации сообщества бентосной фауны на уровне приустьевой зоны реки в градиенте поперечного и продольного сечения русла. В ходе работы производилась оценка общего таксономического разнообразия, доминантного состава и встречаемости донной фауны реки; выявлялся тип пространственного распределения бентосной фауны в границах речного переката; изучались взаимосвязи между пространственным распределением видов и фактором мозаичности донных условий.

Отбор проб производился в летний период 2018 г. на отрезке речного русла длиной ≈ 600 м. Станции отбора проб (в количестве 12 гидрометрических створов) располагались равномерно, через 50 м друг от друга в направлении от места впадения р. Теги в р. Нерехту и далее вверх по течению. На каждой станции пробы отбирались по всей ширине створа в трех участках поперечного сечения водотока: у правого берега, по центру створа и у левого берега.

При характеристике роли вида по обилию использовалась наиболее часто применяемая в гидробиологии шкала Крогеруса: доминанты – составляют более 5% общего количества особей, инфлюен-ты (субдоминанты) – от 2 до 5%, рецеденты (редкие) – менее 2%. Для оценки значимости отдельного вида в сообществе исследуемого участка использована принятая в гидробиологии шкала встречаемости (процентное отношение числа заселенных видом местообитаний к их общему набору): константные виды – встречаемость более 50%, второстепенные – 25–50%, случайные – менее 25% [9].

Чтобы оценить, насколько стабильно население зообентоса (по числу особей) реки Теги был использован коэффициент вариации [4]:

CV=δ*100/M, где δ – среднее квадратичное (стандартное) отклонение, М – среднее арифметическое признака.

Для сравнения средних данных по пробным станциям применялся непараметрический критерий – ранговый дисперсионный анализ (ДА) Фридмана [1, 4, 8]. Для выявления уровня статистической значимости сравниваемых объектов применялся непараметрический критерий Вилкоксона. Описательные статистики, критерий Вилкоксона и дисперсионный анализ (ДА) Фридмана выполнялись с использованием пакета прикладных программ “STATISTICA 10” [1, 2].

Для установления типа размещения бентосных организмов на площади дна применялся коэффициент агрегированности (дисперсии) (Index of dispersion, ID):

ID = S2Vx, где S2 - дисперсия; x - среднее.

При случайном распределении ID равен 1, при агрегированном он выше 1, при равномерном – ниже 1 [5]. Расчет индекса ID производился в программном пакете “PASSaGE 2” [10].

Всего в исследуемой зоне русла реки Теги отловлено и учтено 1132 экземпляра бентосных животных, относящихся к 46 видам из 5 таксономических классов. Господствующим классом в сообществе беспозвоночных реки Теги являются насекомые (Insecta) – 27 видов (60% от общего количества видов). Прочие классы животных значительно уступают насекомым по разнообразию видов, которое не превышает 12 видов (17,8%) у брюхоногих моллюсков (Gastropoda).

Класс насекомых, в свою очередь, представлен 5 отрядами. При этом отряд ручейников (Trichop-tera) значительно превосходит все остальные отряды по видовому богатству – 14 видов (51,9% от общего количества видов насекомых). Остальные отряды включают от 2 до 6 видов.

В общем составе бентосной фауны реки Теги численно доминируют (<5% от общей численности) следующие 4 вида бентосной фауны: дождевой червь 4-гранный (Eiseniella tetraegra Savigny) – 22,6%; трубочник обыкновенный (Tubifex tubifex Müll. ) – 21,6%; горошинка речная (Pisidium amnicum Müll. ) – 15,1%; звонец опушенный (Chironomus plumosus L. ) – 8,8%.

Самым распространенным видом в реке Теге можно считать горошинку речную (P. amnicum) – этот моллюск встретился в 100% проб. В основной массе (46,7%) фауна донных беспозвоночных в реке Теге представлена «случайными» видами, которые встретились всего в 1-2 точках наблюдений. Например, ручейник Limnophilus auricula Curt. обнаружен только на 1-й, ближайшей к устью станции отбора проб, личинка стрекозы дозорщика Brachytron pratense Mull. – только в 4-м створе; катушка роговая – Planorbarius corneus L. – только на 12-й, самой удаленной от устья пробной станции. Это более прихотливые виды и их высокая общая доля указывает на «пестрый» (разнообразный) характер донных условий водотока реки Теги.

Коэффициент вариации (CV) видов донной фауны имеет широкий диапазон значений – от 21,6 (T. tubifex) до 333,3 (Orectochilus villosus Mull. – вертячка сумеречная). При этом отмечена такая закономерность, что для самых распространенных представителей бентоса характерны минимальные показатели CV (76,3–76,6) – трубочник и дождевой червь, что характеризует эти виды еще и как наиболее стабильные по уровню численности.

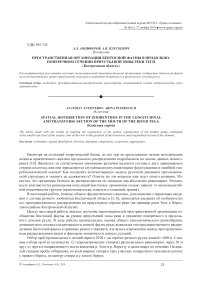

В зависимости от участка русла, структура бентосной фауны реки Теги не однородна, и при движении от точки устья в верх по течению претерпевает те или иные изменения по параметрам числен- ности и видового богатства. Однако, дисперсионный анализ Фридмана показывает разброс данных по значениям численности и видового богатства, который не отвечает критерию статистической значимости: ДА χ² = 12,6 (по численности) и ДА χ² = 10,2 (по видовому богатству).

Численность. В 1-й учетной точке медиана по численности составила 57 экз. (см. рис. 1). В сравнении с 1-м участком видна отчетливая, относительно ровная тенденция убывания численности, продолжающаяся до минимального значения в 7-й учетной станции (медиана – 12 экз.). От 7-й станции начинается возрастание численности, достигающее максимума на отрезке 9-й станции (медиана – 66 экз.). Данный отрезок русла расположен на границе лугового и лесного биоценозов и характеризуется песчано-илистым, песчано-каменистым грунтом с присутствием детрита.

Рис. 1. Сравнение сообществ зообентоса на разных станциях отбора проб по численности и видовому богатству методом дисперсионного анализа Фридмана

Различие между минимальным и максимальным показателями численности зообентоса не отвечает критерию статистической значимости: p˂0,05. В последующих трех станциях численность зообентоса флуктуирует в статистически не значимых значениях: от 12 до 44 экз. Примечательно, что участки с минимальной и максимальной численностью одинаковы по типу грунта, однако в первом случае имеет место наличие речной гальки, а во втором – вместо гальки присутствует скопление детрита, что, возможно, и определяет данный разброс в численности зообентоса.

Видовое богатство. В 1-й учетной точке медиана значений по видовому богатству составила 9 видов зообентоса. На уровне 2-й станции количество видов зообентоса резко ниспадает до минимального значения – 4 вида. По сравнению с 1-й станцией, на второй учетной точке в грунте отсутствует детрит.

Далее, по мере удаления от устья наблюдается равномерное увеличение видового богатства с пиком в 9-й станции (медиана – 13 видов). Различие между минимальным и максимальным показателями видового богатства зообентоса по критерию Вилкоксона статистически не значимо: p˂0,05.

Таким образом, статистически значимых изменений в структуре сообщества зообентоса по мере удаления от устья не происходит. В наблюдаемых колебаниях указанных параметров существенную роль, предположительно, играет наличие или отсутствие накопления массы отмершей органики – детрита.

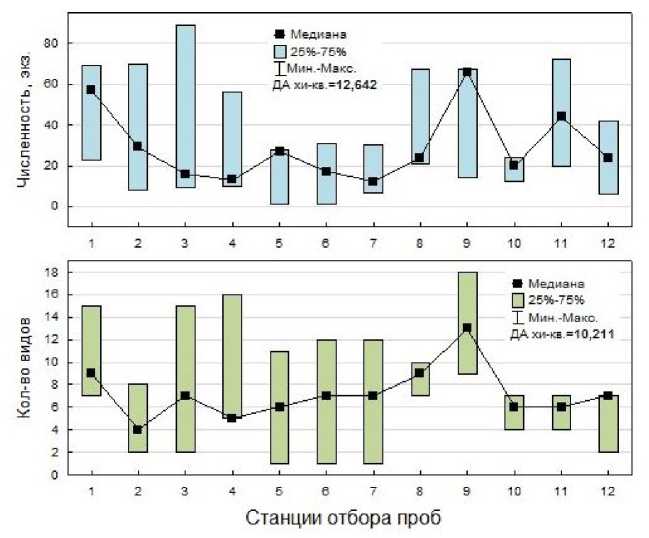

По результатам вычисления индекса агрегированности (ID) для общей численности и видового богатства выявлен резко агрегированный (пятнистый) тип пространственного распределения: ID = 18,46059 (p˂0,05) и ID = 2,55029 (p˂0,05) соответственно.

Размещение пятен концентрации зообентоса по площади речного русла, как по общей численности, так и по количеству видов имеет отчетливые закономерности. Основная масса особей бентосной фауны сосредоточена в прибрежных зонах русла, наиболее богатых детритом, иловыми отложениями и характеризующихся меньшей скоростью водного потока и, как следствие, лучшим прогревом воды (см. рис. 2). Центральный промежуток русла, характеризующийся большей скоростью течения, песчаным или песчано-каменистым грунтом, отличается низкой плотностью населения зообентоса и малым разнообразием видов. Основу зообентоса здесь, как правило, составляют псаммореофиль-ные и литореофильные виды организмов, населяющие промытый песок, камни на перекатах, древесный и прочий субстрат: поденки рода Baetis, Heptagenia, ручейники, улитковые пиявки (Glossiphonia complanata L. ), горошинка речная (P. amnicum), шаровка (Musculum sp.) и др.

На устьевом участке (1-я станция) благодаря скоплению массы детрита в границах всей ширины русла плотность особей и видов зообентоса высокая по всему створу (см. рис. 2). Высокую численность зообентоса здесь определяют дождевой червь (E. tetraegra) и бекасница (Chrysopilus auratus F.).

Рис. 2. Фоновые картограммы пространственного распределения зообентоса на площади речного дна по данным общей численности и видового богатства (условные обозначения: П – зона у правого берега, Ц – зона в центре русла, Л – зона у левого берега)

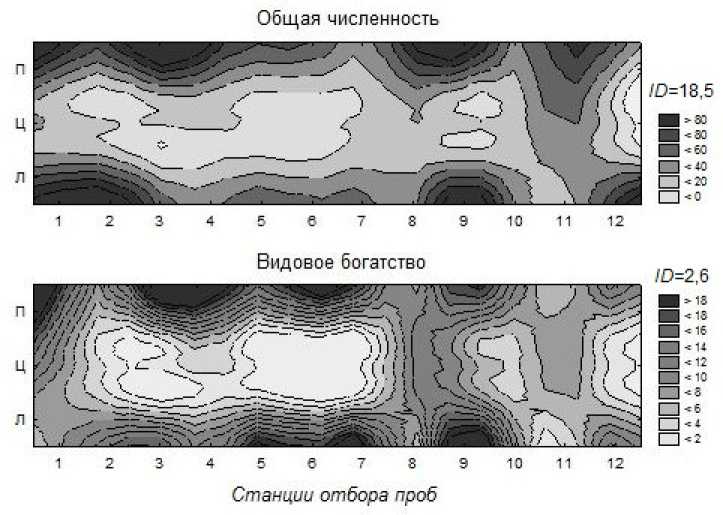

Для выявления характера пространственного распределения наиболее значимых видов бентосной фауны выбраны, в первую очередь, виды с наиболее широким диапазоном встречаемости (повсеместные) и самые многочисленные (доминанты) (см. рис 3 на с. 29).

Рис. 3. Пространственное распределение наиболее значимых видов зообентоса на площади речного дна реки Теги в исследуемом отрезке русла (условные обозначения: П – зона у правого берега, Ц – зона в центре русла, Л – зона у левого берега)

Значение индекса дисперсии (ID) у данных видов показывает высокую степень агрегированнос-ти в пространственном размещении зообентоса и колеблется в диапазоне - от 5,3 у речной горошинки до 10,2 у трубочника. Пространственное распределение рассматриваемых видов по площади речного дна согласуется с картиной распределения общей численности бентосной фауны преимущественно по периферии русла. Во всех рассматриваемых примерах, размещение пятен концентрации численности зависит от присутствия отложений разлагающейся органики либо в виде детрита, либо в виде ила.

Из вышеизложенных результатов работы можно предположить следующие выводы:

-

1. В основной массе, фауна донных беспозвоночных в реке Теге представлена «случайными» видами, которые встретились всего в 1-2 точках наблюдений. Их высокая общая доля указывает на разнообразный характер донных условий реки.

-

2. В зависимости от участка русла, структура бентосной фауны реки Теги не однородна. Однако статистически значимых изменений в структуре сообщества зообентоса по мере удаления от устья не происходит. В наблюдаемых колебаниях численности и видового богатства основную роль играет наличие органических отложений – детрита.

-

3. Общая численность, видовое богатство и биомасса отдельных видов бентосной фауны распределяются по дну русла резко агрегированно. Основная масса особей сосредоточена в периферии русла. Центральный промежуток русла отличается низкой плотностью населения зообентоса и малым разнообразием видов. Размещение пятен концентрации численности зависит от присутствия отложений разлагающейся органики в виде детрита, либо ила, скорости течения водотока и прогрева воды.

Список литературы Пространственная организация бентосной фауны в продольно-поперечном сечении приустьевой зоны реки Теги (Костромская область)

- Боровиков В.П. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2013.

- Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП "STATISTICA". Нижний Новгород, 2007.

- Ермолина П.А. Макрозообентос и экологическое состояние бассейна реки Покша Костромской области // Природа Костромского края: современное состояние и экомониторинг: материалы Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Костро- ма, 24-25 марта 2017 г.). Кострома: Костром. гос. ун-т., 2017. С. 203-208.

- Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.

- Покаржевский А.Д., Гонгальский К.Б., Зайцев А.С. [и др.] Пространственная экология почвенных животных. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007.

- Сироткина Н.А. Структура и распространение пресноводной мезофауны в бассейне среднего течения реки Костромы // Природа Костромского края: современное состояние и экомониторинг: материалы Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Кострома, 24-25 марта 2017 г.). Кострома: Костром. гос. ун-т., 2017. С. 181-186.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д., Розенберг Г.С. Макроэкология речных сообществ: концепции, методы, модели. Тольятти: Кассандра, 2011.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2003.

- Экологический мониторинг: методы биологического и физико-химического мониторинга. Ч. VI. / под ред. проф. Д.Б. Гелашвили. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2006.

- Rosenberg M.S., Anderson C.D. PASSaGE: Pattern Analysis, Spatial Statistics and Geographic Exegesis. Version 2. Methods in Ecology & Evolution 2(3). 2011. P. 229-232.