Пространственная организация в плоскости среза протяженных структур лимфатических узлов кролика при воздействии переменного электромагнитного поля промышленной частоты

Автор: Краюшкин А.И., Перепелкин А.И., Александрова Л.И., Загороднева Е.А., Краюшкина Н.Г.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (52), 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты воздействия ПеМП ПЧ на органы иммуногенеза (лимфатические узлы). Выявлены изменения пространственного распределения, ориентировок мозговых тяжей и мозговых синусов лимфатических узлов в зависимости от локализации при воздействии ПЭМП ПЧ различной экспозиции.

Электромагнитные поля, морфометрия, граф, лимфатические узлы, мозговые тяжи, мозговые синусы

Короткий адрес: https://sciup.org/142149199

IDR: 142149199 | УДК: 611.428-612.428

Текст научной статьи Пространственная организация в плоскости среза протяженных структур лимфатических узлов кролика при воздействии переменного электромагнитного поля промышленной частоты

Установлено, что одной из наиболее чувствительных систем к воздействию электромагнитных импульсов (ЭМИ), наряду с нервной, эндокринной, половой, сердечно-сосудистой является система органов иммуногенеза [1, 3, 6, 9, 10, 11, 12].

Самыми многочисленными и полифункци-ональными органами иммунной защиты человека и животных являются лимфатические узлы [9, 10]. В литературе сведения о морфологии этих, а также других органах иммуногенеза при экспериментальном воздействии перемен- ного электромагнитного поля промышленной частоты (ПЭМП ПЧ), распространенного в бытовых и производственных условиях (50 Гц) наиболее полно представлено в цикле работ Л. И. Александровой и Л. И. Александровой с соавт. с 1980 по 2013 гг. [1, 2, 5, 8, 12].

Однако в литературе недостаточно представлены сведения об исследовании изменений пространственных ориентировок морфологических элементов лимфатических узлов, не изучена степень упорядоченности расположения и степень ветвления их протяженных образований, которые могут быть информативно значимыми характеристиками структурной дезорганизации лимфатического узла в экспериментальных условиях.

Это позволило считать исследование воздействий ПЭМП ПЧ на изменения структурных элементов лимфоузлов в экспериментальных условиях актуальной задачей, решение которой имеет как теоретическое, так и практическое значение.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить закономерность изменений строения лимфатических узлов и динамики их структур при экспериментальном воздействии переменного электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц и напряженности 16 кА/м в зависимости от продолжительности воздействия и локализации лимфатических узлов.

В ходе исследования были поставлены задачи:

-

1. Выявить изменения пространственного распределения, ориентировок мозговых тяжей и мозговых синусов лимфатических узлов в зависимости от локализации при воздействии ПЭМП ПЧ различной экспозиции.

-

2. Дать количественную оценку пространственной ориентации и степени ветвления мозговых тяжей лимфатических узлов в норме и в условиях экспериментального ПЭМП ПЧ различной длительности.

-

3. Выявить наиболее информативные характеристики преобразования структур лимфатического узла при биотропном эффекте ПЭМП ПЧ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для работы послужили висцеральные (брыжеечные) и соматические (паховые) лимфоузлы клинически здоровых половозрелых (6 месяцев) кроликов – самцов породы шиншилла (10 интактных животных и 40 в экспериментальной группе по 10 кроликов, подвергаемых воздействию ПЭМП ПЧ (50 Гц и напряженности 16 кА/м). Каждые 10 опытных животных подвергали воздействию экспериментального фактора в течение 1, 7, 14 и 28 суток (по 6 часов в день). Забор материала осуществляли на следующий день после завершения эксперимента [1].

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной диагностики (GLP), этическими нормами, изложенными в «Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985) и в соответствии с приказом МЗ РФ № 267 от 16.06.2003 г.

«Об утверждении правил лабораторной практики» и МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г.

Извлеченные лимфоузлы фиксировали в жидкости Карнуа и 10%-м водном растворе формалина, изготавливали парафиновые блоки, из которых в соответствии с общепринятыми методиками готовили серийные гистологические срезы толщиной 5–7 мкм, сделанные на уровне ворот и полюсов узлов. Полученные срезы окрашивали гематоксилин-эозином, азур II-эозином, по Фельгену, по Футу, по Вей-герту, по Ван Гизону, по Маллори.

Давалась качественная характеристика структурам. Для исследования применялся микроскоп фирмы Micros MC 300, цифровая камера Olimpus с разрешением 4 Mpix, обьект-микрометр ОМП – У 4,2, программа морфометрии «Photo M» (Chernigovsky Loffe Phys Tech inst. версия 1.2.12.2000 г.), а также использован имидж-анализ (рац. предл. № 5 от 4.03.2013 г., ВолгГМУ).

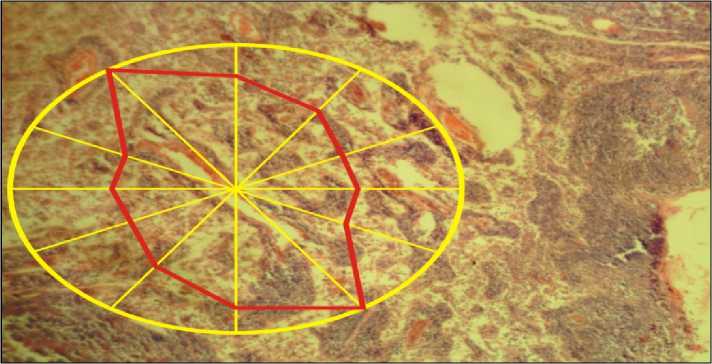

Для анализа изменений пространственного распределения ориентировок структур мозгового вещества, в наибольшей мере регулирующих ток лимфы в органе (мозговые тяжи, мозговые синусы), в плоскости среза лимфатического узла при воздействии ПЭМП ПЧ направление преимущественной ориентировки этих структур определяли методом графического анализа пространственного распределения ориентировок (рац. предл. № 2 от 22.02.2011 г. ВолгГМУ). Способ позволяет по изображению среза узла, с учетом числа пересечений контуров изучаемых структур с условными прямыми линиями, имеющими заданные положения, компьютерной графикой создавать фигуры «розы числа пересечений». Форма получаемой фигуры наглядно характеризует преимущественное направление продольных осей протяженных структур лимфоузлов в норме и изменение ее в результате эксперимента.

Для количественных определений изменения степени упорядоченности пространственного расположения мозговых тяжей при воздействии ПЭМП ПЧ применяли методику оценки преимущественной ориентировки морфологических структур по величине углов, образуемых стандартной условной линией и длинной осью протяженных объектов (рац. предл. № 28 от 15.10.2010 г., ВолгГМУ). Количественная характеристика меры организованности пространственной ориентировки структур давилась по среднему квадратическому отклонению полученного вариационного ряда (величены углов). При этом выделяют три вида ориентировок: строгую – при значении σ около нуля; предпочтительную – σ < 30о и случайную – при значении σ ≥ 30о [4].

Особенности ветвления мозговых тяжей в норме и при облучении ПЭМП ПЧ определяли способом количественной характеристики степени ветвления структур, основанной на «теории графов» [4]. Оси мозговых тяжей представляли в виде плоских фигур – графов, вершинами которых служили места отхождения лучей – степень вершины графа (рац. предл. № 14 от 22.02.2011 г., ВолгГМУ).

Цифровой материал обрабатывали современными методами математической статистики с вычислением выборочных средних, показателей их разнообразия, сходства и различия с использованием программ Statistica StatSoft Enterprise 10.0, Microsoft Word Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о более выраженных восстановительных процессах в лимфоузлах соматической группы (паховых). Этому можно дать следующее предположительное объяснение. Общеизвестно, что в любом органе специфические функции реализует паренхима, а главной функцией лимфоидной паренхимы лимфоузла является продукция лимфоцитов. По данным этих же авторов, соединение лимфатического узла с лимфатическими сосудами происходит в эволюции поздно, следовательно, барьерно-фильтрационная функция проявляется позднее и является вторичной [10]. В связи с этим изменения транспортных путей узла под действием ПЭМП ПЧ можно поставить в зависимость от первоначальной реакции на экспе- риментальный фактор со стороны лимфоидной ткани. Особенности морфологических проявлений реакции паховых и брыжеечных лимфоузлов на экспериментальный фактор можно объяснить различными функциональными проявлениями соматических и висцеральных лимфоузлов в норме. Брыжеечные лимфоузлы, помимо функций общих с паховыми, выполняют особую роль в транспорте жиров от органов пищеварения и в метаболизме жиров [10]. Возможно, участие брыжеечных лимфоузлов в нагрузке, не связанной с так называемыми общими функциями лимфоузлов, характерными для лимфоузлов любой локализации, делает эти органы более инертными к воздействию экспериментального фактора (ПЭМП ПЧ).

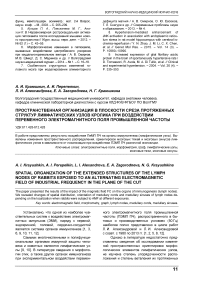

Исследование степени упорядоченности пространственного распределения мозговых тяжей и мозговых синусов, выраженное графически в виде фигуры, так называемой «розы числа пересечений», показало, что в брыжеечном и паховом лимфоузлах интактных кроликов эти фигуры сходны. Они имеют сравнительно правильную форму с преобладанием продольного размера над поперечным. Фигуры «вытянуты» в направлении ворот. Продольный размер ориентирован преимущественно перпендикулярно границе коркового и мозгового вещества и направлен соответственно току лимфы в мозговом веществе в сторону ворот. Это направление иллюстрирует пространственную организацию мозговых тяжей и мозговых лимфатических синусов, в ограничении которых принимают участие мозговые тяжи [7, 8, 11, 12] (рис. 1).

Рис. 1. «Роза числа пересечений». Паховый лимфатический узел 6-месячного кролика (контроль), окраска гематоксилин-эозином, об. х4, х16

Поскольку морфометрическими исследованиями нами выявлены два принципиально различных периода морфологической перестройки лимфоузлов под действием ПЭМП

ПЧ – период «угнетения» (7 дней) и период адаптации или «восстановления» (28 дней облучения), исследования упорядоченности распределения протяженных структур мозгового вещества графическим методом были проведены для группы контроля и двух этих экспериментальных периодов [7].

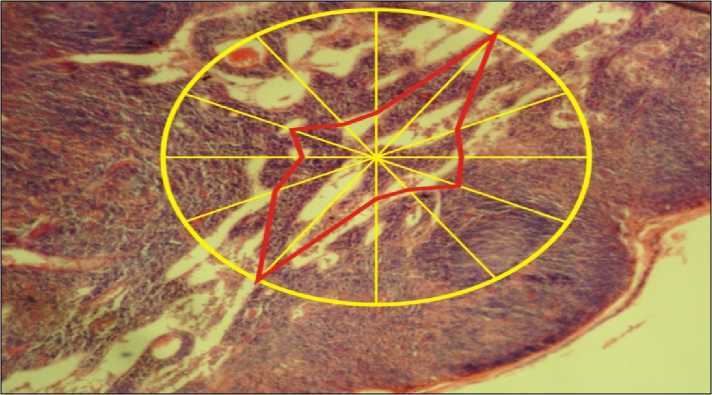

После облучения в течение 7 дней фигура «розы числа пересечений» в лимфоузлах обеих локализаций приобретает «неправильный» характер (рис. 2). Это, прежде всего, «многолопастная» форма, свидетельствующая о неупорядоченном, «разнонаправленном» расположении мозговых тяжей и, очевидно, токе лимфы, выраженном графически. Более неправильной формой отличаются фигуры пахового лимфоузла, что свидетельствует о более заметной дезорганизации пространственного расположения мозговых тяжей и мозговых синусов лимфоузлов соматической группы.

На основании изложенных данных можно предположить, что дезорганизующее влияние на пространственное распределение мозговых тяжей и мозговых синусов при воздействии ПЭМП ПЧ связано с лимфотоком и, предположительно, с лимфостазом и лимфатической гипертензией.

Поскольку «деформация» фигуры «розы числа пересечений» после 7 дней эксперимента более характерна для паховых лимфоузлов, можно предположить, что лимфостаз и лимфогипертензия более выражены при этом в лимфоузлах соматической группы.

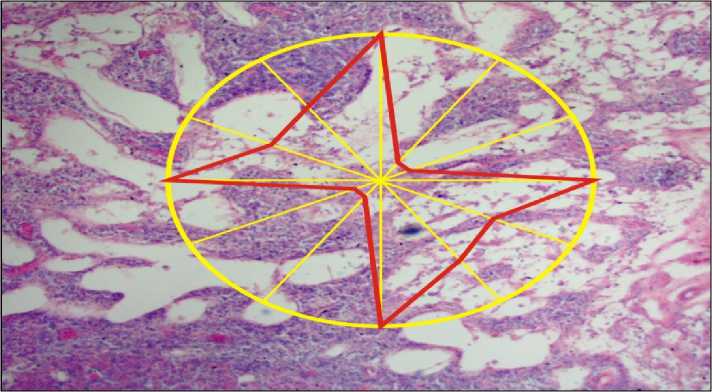

После 28 дней эксперимента форма данных фигур приближалась к таковой в контрольной группе животных, причем также более заметно в паховых лимфоузлах (рис. 3). Это свидетельствует и о более мобильных адаптивных и восстановительных процессах в лимфоузлах соматической группы.

Рис. 2. «Роза числа пересечений». Паховый лимфатический узел 6-месячного кролика после 7 дней облучения ПЭМП ПЧ, окраска гематоксилин-эозин, об. х4, фотокамера х16

Рис. 3. «Роза числа пересечений». Паховый лимфатический узел 6-месячного кролика после 27 дней облучения ПЭМП ПЧ, окраска гематоксилин-эозин, об. х4, фотокамера х16

Количественная оценка меры пространственной организованности мозговых тяжей и мозговых лимфатических синусов может быть использована для предположительного сужде- ния о транспортной функции этого органа [9, 10]. Указанную оценку (по среднему квадратическому отклонению величин углов между произвольной линией и длинной осью мозговых тяжей) давали для группы контрольных животных, при облучении в течение 7 дней (период «подавления» морфофункциональной активности органа) и при воздействии ПЭМП ПЧ в течение 28 дней (период «восстановления»).

В брыжеечном лимфатическом узле контрольных животных σ для мозговых тяжей составляла 12,34 ° (табл. 1), т. е. о < 30°, что квалифицировано в качестве «предпочтительной» их ориентировки. После облучения в течение 7 дней этот параметр составил 51,26°, что говорит о случайной ориентировке (σ > 30о), количественно свидетельствующая о «дезорганизации» пространственной ориентации мозговых тяжей, а следовательно, и синусов, которые они ограничивают. Полученные морфологические данные косвенно свидетельствуют о нарушении транспортной функции лифоузла. Это согласуется с результатами, приведенными выше, о вероятном лимфостазе и лимфогипертензии в брыжеечном лимфоузле после 7 дней эксперимента. После 28 дней воздействия ПЭМП ПЧ σ составила 27,32°, практически приближаясь к контролю. Вид ориентировки являлся уже «предпочтительным» (σ < 30°). Это, по-видимому, должно сопровождаться восстановлением дренажной функции брыжеечного лимфоузла.

Количественный параметр пространственной ориентировки мозговых тяжей пахового лимфоузла в контроле составил 3,75° (σ < 30°), свидетельствуя о «предпочтительности» данной ориентировки, «приближаясь» к «строгой», т. е. о более «организованном» расположении мозговых тяжей, чем в брыжеечном лимфоузле. По- сле 7 дней воздействия ПЭМП ПЧ, значение σ существенно увеличивается. Оно уступает таковому в брыжеечном лимфоузле, но, по сравнению с контрольной величиной сигмы пахового лимфоузла, свидетельствует о более выраженной «реакции» на ПЭМП ПЧ 7-дневной экспозиции лимфоузлов соматической группы. После 28 дней облучения ПЭМП ПЧ количественная характеристика пространственной ориентировки мозговых тяжей пахового лимфоузла свидетельствует о более упорядоченной ориентировке мозговых тяжей по сравнению с периодом «7 дней эксперимента», о чем указывает σ равная 23,66° (σ < 30°), причем меньшая по величине, чем σ после 28 дней облучения в брыжеечном лимфоузле (27,32°).

Все изложенное свидетельствует о более выраженной динамике перестройки пространственной ориентировки мозговых тяжей лимфоузла соматической группы, как в период «угнетения» (7 дней облучения), так и в период «адаптации» (28 дней воздействия полем).

Нами дана количественная характеристика степени ветвления мозговых тяжей при воздействии ПЭМП ПЧ, которая в литературе дается только описательно, представляя оси мозговых тяжей в виде фигур на плоскости – графов, вершинами которых являлись точки ответвления лучей [10].

В брыжеечных лимфоузлах контрольных животных (табл. 2) преобладают двух- и трехлучевые конструкции графов [(54,55 ± 1,77) % и (22,73 ± 0,46) % соответственно]. Незначительно количество однолучевых и четырехлучевых структур.

Таблица 1

Количественная оценка меры пространственной организованности мозговых тяжей лимфоузлов при воздействии ПЭМП ПЧ в зависимости от экспозиции (по значению σ вариационного ряда величины углов, образуемых произвольной линией и длинной осью мозговых тяжей)

|

Экспозиция ПЭМП ПЧ |

σ брыжеечных лимфоузлов, в гард. |

σ паховых лимфоузлов, в град. |

|

Контроль |

12,34 |

3,75 |

|

7 дней |

51,26 |

46,36 |

|

28 дней |

27,32 |

23,66 |

Таблица 2

Процентное соотношение вершин с различным количеством лучей графов мозговых тяжей в плоскости среза лимфоузлов интактных кроликов и при облучении ПЭМП ПЧ различной длительности

|

Степень вершины графа |

Брыжеечные лимфоузлы |

Паховые лимфоузлы |

||||

|

Время экспозиции поля |

Время экспозиции поля |

|||||

|

Контроль |

7 дней |

28 дней |

Контроль |

7 дней |

28 дней |

|

|

1 |

13,64 ± 0,87*# |

77,42 ± 1,14 ⟡ |

27,78 ± 1,31 |

- |

16,67 ± 1,56 |

- |

|

2 |

54,55 ± 1,77* |

12,30 ± 0,73 ⟡ |

44,44 ± 1,36 |

40,63 ± 1,23* |

50,06 ± 1,87 |

40,43 ± 1,27 |

|

3 |

22,73 ± 0,46* |

6,45 ± 0,80 ⟡ |

22,22 ± 0,43 |

28,13 ± 1,27# |

27,77 ± 1,01 |

36,17 ± 1,50 |

|

4 |

9,08 ± 1,24* |

3,83 ± 0,76 ⟡ |

5,56 ± 0,65 |

25,00 ± 0,43* |

5,56 ± 0,77 |

23,40 ± 0,42 |

|

5 |

- |

- |

- |

6,24 ± 0,67 |

- |

- |

Примечание: *p < 0,05 – контроль по отношению к опытной группе 7 дней облучения ПЭМП ПЧ; #p < 0,05 – контроль по отношению к опытной группе 28 дней облучения ПЭМП ПЧ; ⟡ p < 0,05 – опытная группа 7 дней облучения ПЭМП ПЧ по отношению к группе 28 дней облучения ПЭМП ПЧ.

В «критический» период облучение (после 7 суток), когда утрачивается мера упорядоченности пространственного расположения мозговых тяжей, существенное преобладание получают однолучевые структуры [(77,42 ± 1,14) %]. Последние нередко выглядят в виде отдельных островков овоидной или несколько вытянутой формы на фоне расширенных мозговых лимфатических синусов.

После воздействия ПЭМП ПЧ в течение 28 суток (период «восстановления») степень ветвления мозговых тяжей имеет выраженную тенденцию приближения к контрольным значениям. Хотя в данный период эксперимента преобладают двух- и однолучевые композиции [(44,44 ± 1,36) % и (27,78 ± 1,31) % соответственно]. Трехлучевая конструкция графов (22,22 ± 0,43) % достоверно уступает однолучевой (13,64 ± 0,87), р < 0,001.

Динамика ветвления мозговых тяжей паховых лимфоузлов при облучении ПЭМП ПЧ сходна с таковой брыжеечных лимфоузлов (табл. 2), но имеет также свои особенности. У контрольных животных преобладают (так же, как и в брыжеечных лимфоузлах) двух- и трехлучевые конструкции графов [(40,63 ± 1,23) % и (28,13 ± 1,27) % соответственно]. Вместе с тем, в паховых лимфоузлах значительно представлены трехлучевые структуры графов, хотя их количество достоверно меньше двухлучевых (р < 0,05). Количественной особенностью графов контрольных животных паховых лимфоузлов, в отличие от брыжеечных, является наличие пятилучевых структур графов [(6,24 ± 0,67) %]. При экспозиции поля в течение 7 суток в паховых лимфоузлах появляется значительный процент однолучевых структур графов [(16,67 ± 1,56) %], увеличивается процент двухлучевых конструкций (40,63 ± 1,23 в контроле и 50,06 ± 1,87 после 7 дней эксперимента, р < 0,001). Тенденцию к уменьшению имеют трехлучевые структуры (р > 0,05). Существенно снижается процент четырехлучевых конструкций, с (25,00 ± 0,43) % в контроле, до (5,56 ± 0,77) % после 7 дней облучением полем (р < 0,001) и отсутствуют пятилучевые конструкции графов.

После 28 дней воздействия ПЭМП ПЧ наибольший процент степени вершин графов составляют двух- и трехлучевые структуры [(40,43 ± 1,27) % и (36,17 ± 1,50) % соответственно], а также существенно увеличивается процент четырехлучевых структур, с (5,56 ± 0,77) % после 7 дней эксперимента, до (23,40 ± 0,42) % после 28 дней облучения (р < 0,001), хотя пятилучевые структуры практически отсутствуют.

Из приведенных данных следует, что степень ветвления мозговых тяжей паховых лим- фоузлов при облучении ПЭМП ПЧ проявляет более заметную реакцию, чем в брыжеечных. Более выражена динамика рассматриваемых показателей после 7 дней облучения и особенно после 28 дней облучения, когда степень вершины графов (в отличии от брыжеечных лимфоузлов) практически приближаются к контрольным значениям.

Из всего сказанного о динамике пространственной организации мозговых тяжей при облучении ПЭМП ПЧ (розы «фигуры числа пересечений»; количественная оценка степени упорядоченности пространственного расположения; мера ветвления мозговых тяжей) следует, что узлы соматической группы (паховые) более динамично испытывают морфологические преобразования (также как и ряд планиметрических характеристик) в ответ на дестабилизирующий фактор, чем лимфоузлы висцеральной группы (брыжеечные).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Влияние ПЭМП ПЧ различной продолжительности приводит к качественным и количественным изменениям структур соматических (паховых) и висцеральных (брыжеечных) лимфоузлов. При этом однодневное облучение в большей степени влияет на соматические лимфоузлы, иллюстрируя стимулирующее действие, а облучение в течение 7 дней оказывает угнетающий эффект.

-

2. В соматических (паховых) лимфоузлах после 7 дней воздействия ПЭМП ПЧ наблюдается резкое снижение упорядоченности пространственного распределения мозговых тяжей и мозговых синусов, выраженное графически в виде фигуры «розы числа пересечений», что также наблюдается, хотя менее выражено, в группе висцеральных (брыжеечных) лимфоузлов.

-

3. К 14-м суткам отмечается динамичное изменение морфометрических параметров лимфоузлов обеих опытных групп к таковым в контрольной группе и уже на 28-й день приходится период «восстановления», который сопровождается морфологическими проявлениями «адаптивных» реакций, когда величины морфометрических параметров структур соответствуют контрольным.

-

4. Общей закономерностью изменения размеров морфологических структур, а также упорядоченности пространственной ориентировки мозговых тяжей и мозговых синусов лимфоузлов при воздействии ПЭМП ПЧ является нелинейность динамики адаптационных измене-

- ний: 7-й день облучения – период угнетения, 28-й день облучения – период адаптации.

-

5. В висцеральных и соматических лимфоузлах в зависимости от экспозиции ПЭМП ПЧ степень упорядоченности пространственных ориентировок мозговых структур демонстрирует переход от «предпочтительной» ориентировки мозговых тяжей в контроле (σ < 30о) к «случайной» после 7 дней облучения (σ > 30о), а после 28 суток эксперимента – снова к «предпочтительной» (σ < 30о).

-

6. В брыжеечных лимфоузлах контрольных животных преобладает двух- и трехлучевая композиция графов [(41,0 ± 1,26) % и (25,1 ± 1,0) % соответственно].

-

7. При облучении ПЭМП ПЧ наиболее информативными характеристиками преобразований структур лимфатических узлов, по мере экспозиции экспериментального фактора, являются планиметрические параметры паренхиматозных образований, графическое выражение и количественные данные меры упорядоченности пространственной организации мозговых тяжей, а также степень их ветвления.

Висцеральные лимфоузлы также подвержены такой нелинейной динамике перестройки, но в меньшей степени.

В «критический» период облучения (после 7 суток) начинает преобладать одно- и двухлучевая степень ветвления [(71,1 ± 0,85) % и (27,0 ±0 ,37) % соответственно]. Сходную направленность имеет степень ветвления мозговых тяжей паховых узлов, однако она более выражена, чем в брыжеечных.

Список литературы Пространственная организация в плоскости среза протяженных структур лимфатических узлов кролика при воздействии переменного электромагнитного поля промышленной частоты

- Александрова Л. И. Морфология органов иммунной системы при воздействии переменного поля промышленной частоты (Экспериментально-морфологическое исследование): автореф. дис.. д-ра мед. наук. -М., 1995. -40 с.

- Возрастная, регионарная и циркануальная изменчивость фотометрической характеристики лимфоидных узелков висцеральных и лимфатических узлов кролика/А. И. Краюшкин, А. И. Перепел кин, Л. И. Александрова и др.//Российский медико-биологический вестник. -2016. -№ 2 (прил.). -С. 98-99.

- Гаркави Л. Х., Квакша Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. -Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1990. -224 с.

- Гуцол А. А., Кондратьев Б. Ю. Практическая морфометрия органов и тканей: Для врачей-патологоанатомов. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. -136 с.

- Иммунная система и электромагнитные излучения/Александрова Л. И., Краюшкина Н. Г., Загребин В. Л. и др. -Волгоград: ООО «Арт линия», 2013. -126 с.

- Краюшкина Н. Г. Дестабилизирующее воздействие электромагнитных полей в аспектах современных информационных технологий//Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН и Администрации Волгоградской области. -2008. -№ 3. -С. 44-45.

- Краюшкина Н. Г. Морфометрические параметры лимфатических узлов при воздействии электромагнитного излучения//Астраханский медицинский журнал, 2012. -Т. 7, № 4. -С. 161-163.

- Краюшкина Н. Г., Александрова Л. И., Шефер Е. Г. Планиметрическая характеристика синусов паховых лимфатических узлов кролика при воздействии экспериментального фактора//Морфология, 2011. -Т. 140, № 5. -С. 95.

- Сапин М. Р., Никитюк Д. Б. Иммунная система, стресс и иммунодефицит. -М.: АПП «Джангар», 2000 -184 с.

- Сапин М. Р., Юрина Н. А., Этинген Л. Е. Лимфатический узел (структура и функции). -М.: Медицина, 1978. -272 с.

- Цитоархитектоника центрального брыжеечного лимфатического узла (ЦБЛУ) кролика на некоторых этапах пре-и раннего постнатального онтогенеза/А. И. Краюшкин, А. И. Перепелкин, Е. А. Загороднева и др.//Учителя и ученики: преемственность поколений: матер науч.-практич. конф., посвященной 250-летию со дня рождения профессора Е. О. Мухина: сб. Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. -М.: Изд-во Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2016. -С. 151-152.

- Этюды иммуноморфологии/А. И. Краюшкин, А. И. Перепелкин, Л. И. Александрова и др. -Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2016. -180 с.