Пространственная структура и динамика численности изолированной популяции ломоноса восточного (Clematis orientalis L., Ranunculaceae) на правобережье р. Хопер в Кумылженском районе Волгоградской области

Автор: Смолянский М.С.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.

Бесплатный доступ

Излагаются результаты исследования Ломоноса восточного (Clematis orientalis L.) в пределах изолированной ценопопуляции, расположенной на территории Волгоградской области. Приводятся сведения о размерах, плотности и возрастной структуре ценопопуляции данного вида, также дается оценка динамики численности вида.

Ломонос восточный, пространственная структура, динамика численности, изолированная популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/14967324

IDR: 14967324 | УДК: 582(470.45)

Текст научной статьи Пространственная структура и динамика численности изолированной популяции ломоноса восточного (Clematis orientalis L., Ranunculaceae) на правобережье р. Хопер в Кумылженском районе Волгоградской области

Флора Волгоградской области характеризуется большим видовым разнообразием и наличием многих редких и нуждающихся в охране видов высших сосудистых растений [2, с. 39–48]. Одним из таких растений является Ломонос восточный ( Clematis orientalis L.).

В настоящее время в пределах области известны всего лишь две ценопопуляции Ломоноса восточного с небольшим количеством особей. Одна из них располагается в окрестностях хутора Мелологовского Клетского района на правобережье Дона [3], а вторая – на правобережье Хопра близ хутора Пустовского Кумылженского района Волгоградской области [4]. Последняя ценопопуляция C. orientalis является крайним западным пунктом распространения вида [там же]. Географическая расположенность данной популяции показана на рисунке 1.

Популяция у хутора Пустовского приурочена к обнажениям мела по высокому пра- вобережью Хопра. Вид произрастает в верхней части малозадернованного мелового склона, где его крутизна достигает 40 °. Окружающая растительность – кальцефитная степь, опушечные и лесные сообщества. Вполне возможно, что следует говорить о реликтовом характере наблюдаемой популяции Ломоноса.

Для выяснения состояния вида в этом месте обитания были предприняты исследования пространственной структуры и численности ценопопуляции Ломоноса восточного.

Исследования и мониторинг ценопопуля-ции проводились в течение пяти лет (2006– 2010), в ходе которых были получены следующие результаты.

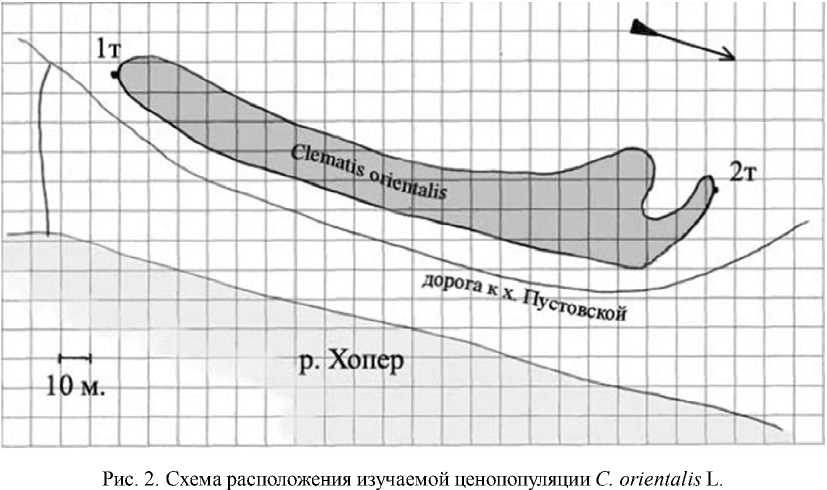

Изучаемая ценопопуляция Ломоноса восточного располагается на правобережье р. Хопер, на меловом склоне (см. рис. 2). Высота нижней границы зарослей Ломоноса составляет 58 м над уровнем моря, а высота верхней границы – 77 м. Таким образом, перепад высот верхней и нижней границ зарослей растения достигает 19 м.

[Ендоасмий

ИИ*

веский

^к»Ип

>мейский

Глухойский

*СК*1Й

Ближний

Окуришенская

Глазуновская

ГЛС»«Ь<Й1

|иоеска8^

Седов блинкобский Куунеченский

Шашкин [М*«ХИН

ЛюбкЯ венский

1ан фаговом ий к Галкин ской •Никитинский

•Андреевский

Гришине»^,. , юаскии пЬиналовский

^Кумылженский фПоДДубрОВС Кий фЕрмаковский ^Ку^уровский

• Подко8ский "сарыче век ий

«ШИрОКОАСкИЙ

Ф Дол говений

Фодосеовсклр е^^е* Филин Крася,

\Митыин

А. ^ЯНОВСКИЙ

J^<^ Никулин

/ еЛялинский 1

фКоапцсвский '

Родионове* ИЙ

• •Потаповский ^унусовский

Сукачев • . фСис^овский

•Крут би еСамойлоеский

Г л ушица ^Ьлабкий и

КосокгврМансний Мом>о»

Девкин ОСТРОУХОЕ ^игинаки-^

Чигапаки-'З ’ кривский ЧиганаКи-2 •

^. Самоходки Точипки,

[устовскии ■ •

Козлов.#

Калинин

^ Красно,.слов ШаКИН • еС„ащеаская

Хдубскский ..'Михневский

[с кий

-Х ^1ЛЬХОВСКИ|

Буканов жая Краснянски, шеримский ской-2-ой

Ростовская облас!ь популяция Ломоноса восточного

Серафимовичский район

Луляевскиг Михайловский .еЛисииский I район Дробовский I

Ку мыл женский район

Рис. 1. Картосхема расположения ценопопуляции Ломоноса восточного

Особи C. orientalis L. обнаружены только в пределах данного склона, а ниже или выше не встречаются. Возможно, это обусловлено характером почв (по склону на поверхность выходят отложения мела и мергеля туронского яруса меловой эпохи), а также гидрорежимом территории (в месте произрастания Ломоноса на поверхность выходит так называемая верховодка). Вполне вероятно, что Ломонос восточный недостаточно конкурентоспособен по сравнению с видами зональных степных сообществ, что вынуждает его занимать ограниченную территорию на незарастающих участках мелового склона.

Максимальная длина ареала популяции достигает 202 м, а максимальная ширина – 40 м. Площадь, занимаемая особями исследуемой популяции, составляет около 8 080 кв. м.

Координаты крайних точек ценопопуля-ции (см. рис. 2):

1-я точка – N 49° 43' 31,5; EO 42 ° 26' 08,8;

2-я точка – N 49 ° 43' 26,2; EO 42° 26' 03,8.

Несмотря на столь значительную площадь, численность особей исследуемой це-нопопуляции невелика. Всего методом прямого подсчета в 2006 г. было учтено 118 особей C. orientalis L., из них 4 молодых прегенеративных (3 %), 101 генеративных (86 %) и 13 постгенеративных (11 %) (см. рис. 3).

По данным, полученным в 2010 г., численность популяции уменьшилась. Было за- фиксировано всего 76 растений. Таким образом, за пять лет количество наблюдаемых растений уменьшилось на 42 особи, что составляет 35,6 % от численности на 2006 год.

Плотность особей в данной ценопопуля-ции на 2010 г. составляет 0,0146 особь/кв. м. Что касается размеров растений, то, как правило, на вершине склона произрастают небольшие угнетенные особи, а у основания склона – более крупные, линейные размеры которых в 2–3 раза превышают размеры предыдущих. В среднем длина побега лианы составляет 2,1 м.

Представление о структуре фитоценоза, в котором произрастает C. orientalis L., дают данные описаний серии геоботанических площадок, заложенных вдоль и поперек склона. Общее проективное покрытие растений в летний период (июнь – июль) в пределах геоботанических площадок колеблется от 32 до 48 %. В составе фитоценоза отмечены следующие виды растений:

Первый ярус: качим высочайший (sol.), цикорий обыкновенный (sol.), синяк обыкновенный (un.), ковыль волосатик (sol.), донник белый (un.).

Второй ярус: клематис восточный (cop3), роза собачья (un.), коровяк восточный (un.).

Третий ярус: ковыль Лессинга (sol.), подмаренник подмаренниковый (sol.), люцерна желтая (sol.), вязель разноцветный (sol.), ор-танта желтая (sol.), живокость полевая (sol.), бедренец известковолюбивый (sol).

■ прегенерати вные генеративные

■ постгенеративные

Рис. 3. Возрастная структура ценопопуляции C. orientalis L.

В ходе исследований методом прямого подсчета на модельных ветвях [1, с. 136–138] была установлена реальная и потенциальная семенная продуктивность C. orientalis . Среднее количество зрелых и невызревших плодов в соплодии – 37,93 штук. Среднее количество соплодий на одном растении – 397. Таким образом, одно растение за один вегетационный сезон продуцирует приблизительно 15 046,3 семян. Потенциальный урожай семян – 219,68 семян/кв. м. Таким образом, семенная продуктивность особей в изученной ценопопуляции находится на высоком уровне.

Однако, несмотря на значительную семенную продуктивность, число молодых вегетирующих (прегенеративных) особей в изученной ценопопуляции аномально мало (см. рис. 3). При этом практически отсутствуют проростки. В ходе экспедиции 2008 г. удалось обнаружить всего лишь один проросток (см. рис. 4). В 2010 г. было найдено 11 проростков, растущих на границе популяции, на обрывистом меловом склоне.

Рис. 4. Проросток C. orientalis L.

Для объяснения такого небольшого количества проростков и, соответственно, молодых вегетирующих экземпляров при достаточно высокой условно-реальной семенной продуктивности (15046,3 семян/особь) растения были выдвинуты следующие рабочие гипотезы:

-

1. Механическая гипотеза. Плодики Ломоноса не могут закрепиться в почве из-за

-

2. Эдафо-климатическая гипотеза. Семена успешно закрепляются в почве, но не прорастают из-за неблагоприятных условий среды, например низких температур зимой либо недостаточного увлажнения летом и т. д.

особенностей рельефа местности. Популяция C. orientalis L. располагается на достаточно крутом меловом склоне над Хопром, склон постоянно продувается ветрами. Учитывая анемохорный способ распространения плодов и меловой характер почвы, возможно плодики просто сдуваются со склона и не закрепляются на нем.

Отсутствие в популяции проростков должно неминуемо привести к гибели последней, чего, однако, все же не происходит. Для объяснения данного факта можно сделать следующие предположения:

-

1. Численность популяция поддерживается за счет периодического массового прорастания семян в отдельные годы. Возможно, раз в несколько лет наступают благоприятные условия для прорастания семян, и происходит пополнение популяции молодыми особями.

-

2. Популяция может поддерживаться за счет вегетативного размножения особей.

-

3. Срок жизни генеративных особей очень велик (несколько десятилетий), и потому небольшого количества прегенеративных экземпляров хватает для поддержания численности и структуры популяции.

Для проверки выдвинутых гипотез в 2007 г. было поставлено несколько экспериментов в природных условиях. В месте произрастания Ломоноса восточного было заложено 3 грядки на различной высоте склона и на склонах разной экспозиции. В грядки на различную глубину (от 5 до 10 см) были посажены зрелые семена. Для выяснения возможного вегетативного размножения растений также был поставлен ряд экспериментов. У трех кустов, растущих на различной высоте склона, было искусственно прикопано по 5 лиан также на различную глубину.

В ходе весенней экспедиции 2008 г. обнаружилось, что все заложенные грядки были смыты водой при весеннем таянии снега. Часть прикопанных лиан также была вымыта, часть лиан вымерзла, оставшиеся прико- панные особи не укоренились. Таким образом, нам не удалось установить наличие вегетативного размножения у Ломоноса восточного в природных условиях.

Обнаруженные в 2010 г. немногочисленные проростки (в числе 11 экз.) как будто подтверждают гипотезу о том, что семена успешно закрепляются в почве, но не прорастают из-за неблагоприятных условий среды, в частности из-за конкуренции с другими растениями. Доказательством этому служит то обстоятельство, что все обнаруженные проростки встречены исключительно на голом мелу, где отсутствуют другие растения.

На данном этапе исследования ценопо-пуляции Ломоноса восточного можно утверждать, что численность ее постепенно уменьшается (за пять лет на 35,6 %), вероятнее всего популяция поддерживается за счет вспышек численности особей.

Уменьшение численности генеративных особей популяции на треть за 5 лет можно объяснить как неблагоприятными (экстремальными) условиями произрастания особей вида на крайнем пределе своего естественного ареала, так и возрастающим воздействием факторов антропогенной природы. В течение 2008–2010 гг. наблюдалась выкопка живых растений Ломоноса для целей культивирования в ботанических садах и приусадебных участках.

Таким образом, многолетние наблюдения за структурой и численностью ценопопу-ляции Ломоноса восточного ( C. orientalis L.) на правобережье Хопра близ хутора Пустовс-кого однозначно свидетельствуют о том, что данная изолированная популяция может считаться реликтовой: ее численность нестабильна и подвержена снижению из-за воздействия целого ряда факторов естественной и антропогенной природы. При этом роль антропогенных факторов в этой негативной динамике весьма значительна. Вероятно, имеет смысл говорить об антропогенной реликтовости данной популяции в настоящее время.

Список литературы Пространственная структура и динамика численности изолированной популяции ломоноса восточного (Clematis orientalis L., Ranunculaceae) на правобережье р. Хопер в Кумылженском районе Волгоградской области

- Корчагин, А. А. Методы учета семеношения кустарников/А. А. Корчагин//Полевая геоботаника. -Т. 2. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -С. 133-142

- Сагалаев, В. А. Оценка современного состояния флоры высших сосудистых растений Волгоградской области/В. А. Сагалаев//Биосистемы, биомониторинг, образование, здоровье: материалы науч.-практ. конф. Волгоград, апрель 2006 г. -Волгоград: Перемена, 2007. -С. 39-48.

- Сагалаев, В. А. Флористические находки на Среднем Дону/В. А. Сагалаев, Д. Е. Матвеев//Ботан. журн. -2000. -Т. 85, № 10. -С. 114-118.

- Фирсов, Г. А. Находки Clematis orientalis (Ranunculaceae) в Волгоградской области/Г. А. Фирсов//Ботан. журн. -2002. -Т. 83, № 11. -С. 109-111.