Пространственная типология муниципальных образований в условиях трансформации системы местного самоуправления

Автор: Белоусова Е.А., Кайбичева Е.И.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 4 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Очередной этап реформирования местного самоуправления, начавшийся с принятием Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», имеет своим следствием трансформацию существующей системы муниципально-территориального устройства российских регионов. Постоянное изменение количества и видов муниципальных образований приводит к их нестабильности как объекта исследования, негативно сказываясь на достоверности выводов при изучении социально-экономического развития. Статья направлена на формирование пространственной типологии муниципальных образований, которая, с одной стороны, позволила бы учесть их хронотопную природу, а с другой – обеспечить устойчивую идентификацию как объекта исследования. Методологическую основу работы составили положения пространственно-временного подхода. Показано, что в основу типологии муниципальных образований могут быть положены параметры экономического пространства – концентрация, связанность и размещение. Количественными и качественными критериями выступают: для концентрации – плотность населения и доля сельского населения, для связанности – включенность в состав агломерации, для размещения – наличие на территории объекта, включенного ГРОНВОС. Разработанная типология апробирована на примере муниципальных образований Свердловской области. По результатам апробации выявлено доминирование муниципальных образований с центростремительным характером производственных отношений в территориально-муниципальном делении области. Несмотря на то что часть из них имеет плотность населения, соответствующую центробежному характеру производственных отношений на территории, определена целесообразность их отнесения к центростремительным. Научная значимость работы связана с возможностью использования предложенной типологии для определения рисков развития муниципальных образований, а также для оценки тенденций, отдельных характеристик и результатов социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе их экономического благополучия, что позволит формулировать и реализовывать соответствующие меры региональной политики.

Муниципальное образование, типология, муниципально-территориальное устройство, местное самоуправление, экономическое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/147251508

IDR: 147251508 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2025.4.138.3

Текст научной статьи Пространственная типология муниципальных образований в условиях трансформации системы местного самоуправления

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25‐28‐01430, ‐28‐01430/.

Принятие Федерального закона от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее – Федеральный закон № 33-ФЗ) стало началом очередного этапа в реформировании местного самоуправления в России. Одним из новшеств стал переход к одноуровневой модели местного самоуправления при сохранении прежней двухуровневой системы в ряде субъектов Российской Федерации. Еще одной новеллой федерального закона стало резкое сокращение типов муниципальных образований: с восьми имеющихся до принятия документа до трех, поименованных в законе. При этом законодатель, устанавливая виды муниципальных образований и критерии отнесения к ним, сам вопрос муниципально-территориального устройства оставляет на рассмотрение субъектов Российской Федерации, что потенциально увеличит разнообразие систем муниципального деления среди субъектов.

Количественные и качественные трансформации муниципально-территориального деления в Российской Федерации масштабны. В период с 2010 по 2025 год количество муниципальных образований в РФ сократилось с 23 907 до 17 051 (на 28,6%)1. Если в 2010 году было пять видов муниципальных образований, то с введением в 2019 году2 муниципального округа как территориальной единицы их разнообразие достигло максимума – восьми, хотя новый закон очевидно ориентирует на их сокращение. В течение 15 лет менялась и структура совокупности муниципальных образований: несмотря на доминирование сельских поселений (13 406 на 1 января 2025 г.), их доля снизилась с 81,9% (2010 г.) до 78,6% (2025 г.), а доля городских округов возросла с 2,1 до 3,1%; при этом за последние пять лет вновь образовано 528 муниципальных округов, что составляет 3,1% от общей численности муниципальных образований.

Наряду с указанными трансформациями, до введения критериев по доле городского населения в 2019 году вид муниципального образования далеко не всегда отражал его экономические особенности, такие как, например, доминирование институ- тов сельской или городской экономики. Примером такого муниципально-территориального деления является Свердловская область, где городские округа часто образовывались на территориях сельского расселения, в связи с чем область долгое время была лидером по количеству городских округов.

Пространственные характеристики (факторы первой и второй природы) являются ключевыми детерминантами социальноэкономического развития территорий, в том числе муниципальных образований. В соответствии с этим настоящее исследование направлено на решение научной проблемы нестабильности такого объекта исследований, как муниципальное образование, в контексте формирующейся системы муниципально-территориального устройства на основе использования пространственновременного методологического подхода.

Поставленная цель предопределяет необходимость решения следующих задач: 1) обзор существующих подходов для выделения типов муниципальных образований; 2) определение потенциала пространственно-временной методологии для типоло- гии муниципальных образований; 3) разработка типологии муниципальных образований, учитывающей хронотопный характер объекта; 4) апробация типологии на примере Свердловской области.

Теоретические основы исследования

Типология (от греч. τύπος – отпечаток, образец, форма и ...логия) представляет собой «метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью типа, т. е. обобщённой, идеализированной модели»3. Проблемы типологии возникают не только в экономических, но и в других науках, которые имеют дело с крайне разнородными по своему составу множествами объектов и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств. Проведение типологий позволяет решать исследовательские и практические задачи в условиях значительного количества объектов таких множеств. Вопросы типологии муниципальных образований (и других административно-территориальных единиц) широко исследованы и описаны в научной литературе ( табл. 1 ).

Таблица 1. Примеры типологий муниципальных образований в научной литературе

Наименование типологии и ее основание Авторы Типологии по людности (численность населения) В.П. Семенов-Тян-Шанский (Семенов Тян-Шанский, 1910), Н.Н. Баранский, О.А. Константинов, Б.С. Хорев, Е.Н. Перцик и др. Историко-генетические типологии (возникновение и развитие населенного пункта) Л.Л. Трубе, А.А. Минц, Б.С. Хорев, Г.М. Лаппо (Давидович, 1959, с. 47–50; Минц, Хорев, 1961; Лаппо, 2008) Функциональные типологии (функции, выполняемые территорией) Ю.Г. Саушкин, Б.С. Хорев (Саушкин, 1960; Хорев, 1965), Н.В. Костенко (Костенко Н.В. (2002). Теоретические основы управления муниципальным образованием как интегрированной системой: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва. 189 с. С. 15), А.Г. Чупрякова (Чупрякова, 2015, с. 344), В. Г. Игнатов и В.В. Рудой (Игнатов, Рудой, 2001, с. 38) Динамические типологии (динамика изменения тех или иных показателей развития территории) Т.Г. Нефедова, А.И. Трейвиш (Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: монографический сборник (2001). Москва: ОГИ. С. 196–207. URL: pdf/, В.В. Близнюков, В.И. Инешин, Г.И. Фильшин, В.И. Чумаков (Близнюков и др., 1982) Поликритериальные типологии (проведение типологии по совокупности различных критериев) Н.Н. Баранский, В.Г. Давидович, Б.С. Хорев, Е.Г. Анимица, Ф.А. Ищенко, М.В. Борщевский (Борщевский, 1984; Анимица, Ищенко, 1988), Д.М. Фетисов, Т.М. Комарова, И.В. Калинина и С.Н. Мищук (Фетисов и др., 2020)

Источник: составлено авторами.

В.В. Лазарева, Н.Ю. Власова, В.Н. Дьяченко выделяют пять подходов к типологии территорий (отраслевой, функциональный, пространственный, ситуационный, проблемный) и предлагают проводить типологию приграничных муниципальных районов Амурской области по степени благоприятности природных и социальноэкономических условий жизни (Лазарева и др., 2019, с. 66, 69). Поликритериальные типологии, разрабатываемые на основе комбинации подходов, вызывают особый исследовательский интерес. А.А. Ромашина предлагает два параметра для проведения типологии муниципальных образований: социально-экономический (структура занятости – сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность и т. д.) и пространственный (плотность населения) (Romashina, 2020), показатели для которых, кроме всего прочего, являются одними из самых доступных с точки зрения наличия статистических данных. Отметим, что такая типология потенциально может использоваться для разработки мер по обеспечению пространственного развития на федеральном и региональном уровне.

Пространственный подход к типологии применяется в исследовательских целях к объектам муниципального устройства других стран. В работе по энергообеспечению муниципальных образований за счет масштабной интеграции возобновляемых источников в энергосистему Германии Я. Вейнанд, Р. Маккенна, В. Фихтнер используют пространственную типологию для анализа возможностей децентрализации в сфере энергетики4. Использование типологии позволяет преодолеть барьер значительного количества объектов (11 131 муниципальных образований) при необходимости вовлечения в анализ значительного количества индикаторов (37) и выделить 10 кластеров. Важно то, что типология позволила обнаружить группу, включающую крупные города Германии и, следовательно, имеющую низ- кий потенциал для внедрения мощностей на основе возобновляемых источников энергии, но при этом была обнаружена группа с высоким потенциалом для альтернативной энергетики, для которой хорошо подходит использование гидротермальной энергии.

Типология сельских муниципальных образований в Чехии, осуществлённая Р. Клу-фовой (Klufová, 2016) с применением локального пространственного автокорреляционного анализа, частично соответствовала подходу А.А. Ромашиной, так как опиралась на комбинацию потенциала социально-экономического развития и пространственных характеристик. В ней использованы показатели потенциала развития территории и местных условий и по результатам выделены четыре типа образований: «стабильно развивающаяся сельская местность» (сравнительно большая численность населения, размер зарегистрированной земельной площади, высокая плотность населения и застройки), «проблемная сельская местность, специализирующаяся на рекреации» (испытывает негативное влияние старения населения), «стабильная, не развивающаяся сельская местность» (окраинное расположение) и «сельская местность без определенного профиля». Таким образом, пространственный подход к типологии в дальнейшем позволяет разрабатывать дифференцированные меры поддержки.

Пространственная типологии также продуктивна при изучении развития пригородов больших городов, например для выявления пространственных эффектов и перспектив субурбанизации в муниципалитетах на основе анализа ситуации в жилищной сфере, как в случае исследования А. Янч (Jancz, 2016) на примере Познаньской агломерации.

В практике государственного управления и развития местного самоуправления в России применение нашли типологии, связанные с людностью (деление городов на крупнейшие, крупные, средние и малые), с выполняемыми функциями (деление территорий на городские и сельские), со структурой экономики (например, выделение моногородов как особых объектов управления), с качеством городской среды (деление городов на города с благоприятной городской средой и города с неблагоприятной городской средой в зависимости от индекса качества городской среды, рассчитанного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»)5. В последние годы также возрастает интерес к пространственному аспекту развития страны и процессам агломерационного развития муниципальных образований6. В ряде стратегических документов встречается деление муниципальных образований на центральные и периферийные7, выделяются агломерации и зоны их влияния8.

Отметим, что пространственные типологии также широко применяются в государственном и муниципальном управлении за рубежом. В частности, в Европейском союзе используется деление территории на NUTS 1 – макрорегионы (major socioeconomic regions), NUTS 2 – регионы со специализацией региональной политики (basic regions for regional policies), NUTS 3 – малые регионы для специфических задач (small regions for specific diagnoses). С 1 января 2024

года в Европейском союзе насчитывается 92 региона уровня NUTS 1, 244 региона уровня NUTS 2 и 1165 регионов на уровне NUTS 39. В странах ОЭСР на субнациональном уровне распространено деление на крупные (large regions TL2) и малые регионы (small regions TL3)10.

В российской практике государственного и муниципального управления и статистического учета применяется деление территорий на федеральные округа, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (по видам), а также территории, которые имеют определенный статус (например, арктические территории, моногорода, агломерации и пр.). Иная пространственная типология территорий, учитывающая их пространственные характеристики, социально-экономические и демографические параметры, в настоящее время в практике государственного и муниципального управления широкого распространения не получила11. При этом постоянная трансформация муниципально-территориального устройства обусловливает необходимость такой типологии при проведении социально-экономических исследований. Решение данной задачи может быть найдено при использовании положений пространственновременной методологии. Ее применение обусловлено несколькими обстоятельствами (Belousova, 2024).

Во-первых, любое муниципальное образование представляет собой феномен, имеющий пространственную локализацию и четкую временную идентификацию. Именно пространственно-временная методология позволяет обеспечить измерение экономических процессов в координатах «пространство – время», подразумевает изучение «процессов и событий макро-, мезо-, микроуровней в органической взаимосвязи пространственной и временной компонент» (Анимица, Шарыгин, 2005, с. 13).

Во-вторых, муниципальное образование в рамках пространственно-временной типологии возможно рассматривать одновременно как экономический объект, экономическое пространство которого представлено, по утверждению П.А. Минакира, «множеством экономических агентов, распределенных в границах определенного географического пространства и взаимодействующих друг с другом в соответствии с едиными в пределах этого географического пространства экономическими институтами» (Минакир, Демьяненко, 2014, с. 43), а также как пространство осуществления местного самоуправления, в рамках которого обеспечивается решение вопросов местного значения (в терминологии Федерального закона № 33-ФЗ «вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения»).

В-третьих, в рамках пространственной экономики возможно проводить исследования пространственных преимуществ и недостатков муниципального образования, которые оказывают непосредственное влияние на его социально-экономическое развитие и благополучие.

Ключевым понятием пространственновременной методологии выступает пространство в целом и экономическое пространство в частности. Отметим, что само понятие экономического пространства и, как следствие, его характеристики относятся к числу наиболее дискуссионных в отечественной региональной науке. Согласимся с точкой зрения, представленной в работе

Е.Б. Дворядкиной, которая, исследуя подходы к изучению экономического пространства, представила их деление на базовые (территориальный, ресурсный, информационный и процессный подходы) и дополнительные, связанные с решением конкретных исследовательских задач (Дворядкина, 2017, с. 135).

Какие же характеристики и параметры экономического пространства применимы для типологии муниципальных образований? Изучение научной литературы позволяет идентифицировать в качестве наиболее распространенного подход, основанный на использовании триады «плотность – размещение – связанность»12, которая предложена А.Г. Гранбергом и восходит к обобщениям и систематизациям У. Айзарда (Isard, 1949, p. 505) и ее производных. Эти три параметра находят активное применение в научных исследованиях. Например, Н.Т. Аврамчикова переложила их в конкретный перечень показателей, использовав для измерения размещения коэффициенты вариации (Аврамчикова, 2012), а в анализе экономического пространства, проведенном О.А. Булавко, В.В. Чекмарёвым и В.В. Чекмарёвым, плотность экономических отношений признается критерием пространственной концентрации экономических процессов и явлений (Булавко и др., 2022, с. 105).

В работах А.В. Суворовой (Суворова, 2024, с. 28–30), посвященных изучению устойчивости городского развития, упоминаются три характеристики пространства: компактность населенного пункта как возможность оптимизации эффектов, возникающих благодаря концентрации населения и инфраструктурных объектов; мобильность пользователей городского пространства; насыщенность городского пространства различными атрибутами комфортной среды. Кроме того, автор подчеркивает важность других пространственных характеристик устойчивости городского пространства: степени его дифференциации, наличия/от-сутствия «проблемных точек», связанности пространства, открытости.

На наш взгляд, параметрами экономического пространства, которые следует использовать в типологии, являются концентрация, связанность, размещение (Belousova, 2024).

Параметр концентрации связан с понятием экономического ландшафта как результата динамики распределения ресурсов между видами деятельности и локациями, т. е. территориальная экономическая система определяется распределением ресурсов (Krugman, 1994, p. 412). Среди последних наибольшее значение имеют трудовые ресурсы, которые во многом предопределяют преобладание центробежных и центростремительных сил на территории. На основе параметра концентрации экономического пространства предлагаем муниципальные образования делить по принципу преобладания центростремительного или центробежного характера производственных отношений.

Связанность , как параметр, позволяет оценивать пространственную инклюзивность частных экономических пространств в общее, предполагает анализ связей, способов и форм их осуществления, а также интенсивности и стоимости. Для разработки типологии муниципальных образований предлагаем использовать связь муниципального образования с агломерационными процессами в пространстве региона, т. е. присутствие муниципального образования в составе агломерации. Так, например, А.А. Ромашина подчеркивает, что интерпретация термина «агломерация» значима для изучения моделей расселения, поскольку агломерация является важным фактором социально-экономического развития. Российские данные помогли доказать, что наибольшая эластичность производительности по численности населения наблюдается для агломераций, где в радиусе 1,5-часовой доступности проживает более 700 тыс. чел. (Romashina, 2020, p. 165). Также данное утверждение соответствует типологии С.А. Ковалева по положению «вместе с районом» и «в районе» (Лазарева и др., 2019, с. 66).

Параметр размещения экономического пространства мы рассматриваем в качестве характеристики недостатков или преимуществ местоположения муниципального образования. Например, исследование неравенства среди французских муниципалитетов, которое возникает из-за расположения рядом со старым промышленным объектом или промышленно освоенной, но заброшенной территорией, показало, что муниципальные образования, где высока доля иностранцев и безработных, с непропорционально большей вероятностью расположены вблизи заброшенных предприятий (Bez et al., 2024).

Наибольший интерес для нас представляет наличие на территории объекта, который является пространственным обременением. Пространственным обременением будем считать объект, расположенный на территории осуществления местного самоуправления, оказывающий отрицательное воздействие на здоровье населения и экономическую деятельность, требующий дополнительных издержек, отвлекаемых от достижения экономического благополучия муниципальных образований. Соответственно, предлагаем делить муниципальные образования на те, которые имеют на своей территории пространственное обременение, и те, на которых оно отсутствует. Таким обременением могут выступать объекты накопленного вреда окружающей среде. Такая интерпретация параметра «размещение» особенно важна в контексте концепции экономики благополучия, которая переориентирует экономическое развитие на достижение качества жизни не в ущерб окружающей среде.

Таким образом, теоретический обзор различных методических подходов к проведению типологий муниципальных образований и анализ потенциала использования пространственно-временной методологии позволили в совокупности обосновать применение трех параметров экономического пространства: концентрации, связанности, размещения для построения пространственной типологии муниципальных образований.

Материалы и методы

Критерии для параметров, лежащих в основе типологии муниципальных образований с использованием пространственновременного методологического подхода, представлены в таблице 2 .

Принимая во внимание разнородность статусов муниципальных образований, а также качество информационной базы на муниципальном уровне, считаем возможным использовать качественные и количественные критерии.

В таблице 2 представлено два варианта типологии. Второй вариант предполагает добавление критерия по доле сельского населения, поскольку критерий плотности в типологии ОЭСР13 используется только для локальных единиц, которыми в РФ являются населенные пункты, а муниципальные образования в большинстве случаев включают несколько населенных пунктов, поэтому требуется второй уровень критериев. Количественные параметры критерия концентрации (плотность населения и доля сельского населения) также определялись с опорой на методику ОЭСР. Использование доли сельского населения представляется целесообразным еще и ввиду применения данного критерия законодателем при определении типа муниципального образования (городской округ или муниципальный округ). С учетом дискуссионности используемого численного критерия плотности населения (ОЭСР – 50%) или не менее двух третей согласно Федеральному закону № 33-ФЗ14 нами также был подготовлен вариант типологии без использования данного показателя (вариант 1).

Параметр размещения оценивается через наличие/отсутствие на территории объектов накопленного вреда. Источником информации об этом послужили сведения Государственного реестра объектов накопленного вреда в окружающей среде (далее – ГРОНВОС). Авторами учитывались данные о наличии объектов на территории муниципального образования по состоянию на 25 марта 2025 года, при этом их характеристики (количество, площадь территории/аква-тории и т. д.) во внимание не принимались.

Таблица 2. Типы муниципальных образований на основе параметров экономического пространства и используемые критерии

|

Параметр экономического пространства |

Тип территории |

Критерий |

|

|

Вариант 1 |

Вариант 2 |

||

|

Концентрация |

Центростремительные |

Плотность населения более 150 чел. на км2 |

Плотность населения, более 150 чел. на км2. Доля сельского населения более 50% |

|

Плотность населения более 150 чел. на км2. Доля сельского населения менее 50% |

|||

|

Плотность населения менее 150 чел. на км2. Доля сельского населения менее 50% |

|||

|

Центробежные |

Плотность населения менее 150 чел. на км2 |

Плотность населения менее 150 чел. на км2 |

|

|

Размещение |

Без обременения |

Нет сведений в ГРОНВОС |

|

|

С обременением размещения |

Есть сведения в ГРОНВОС |

||

|

Связанность |

В составе агломерации |

Сведения о составе агломераций по проекту Стратегии СЭР СО до 2035 года |

|

|

Вне состава агломерации |

Отсутствие сведений о составе агломераций по проекту Стратегии СЭР СО до 2035 года |

||

|

Источник: составлено авторами. |

|||

13 OECD Regional Typology. Directorate for Public Governance and Territorial Development. June 2011. URL:

14 Статья 9 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Критерий связанности пространства оценивался через вхождение муниципального образования в состав городской агломерации согласно официальным документам стратегического планирования. В связи с выбранным полигоном исследования – Свердловской область – источником сведений послужил проект Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области до 2035 года, размещенный в информационной системе ГАС «Управление».

Полигоном исследования выступили муниципальные образования Свердловской области, имеющие статус городского округа, муниципального округа и муниципального района (всего 73 территории). Отдельно отметим тот факт, что расчеты производились в том числе в отношении закрытых административно-территориальных образований, которых на территории региона насчитывается четыре.

Выбор Свердловской области как объекта исследования обусловлен несколькими причинами. Во-первых, она является регионом, исторически концентрировавшим на своей территории наибольшее количество городских округов15, при этом на рубеже 2024–2025 гг. муниципально-территориальное устройство области затронули значительные преобразования: существенно сократилось количество городских округов. Если на 1 января 2024 года в область входили 94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов, 5 муниципаль- ных районов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений, то с 1 января 2025 года на ее территории появились 53 муниципальных округа, а число городских округов уменьшилось до 15, неизменным осталось только число муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Во-вторых, Свердловскую область можно рассматривать в качестве одного из регионов, имеющих наиболее высокие показатели урбанизации и отличающихся полицентрич-ностью развития агломерационных процессов. Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2035 года в регионе выделяются три агломерации (Екатеринбургская, Нижнетагильская и Северная), что позволяет нам активно применять критерии, используемые в типологии.

Результаты исследования

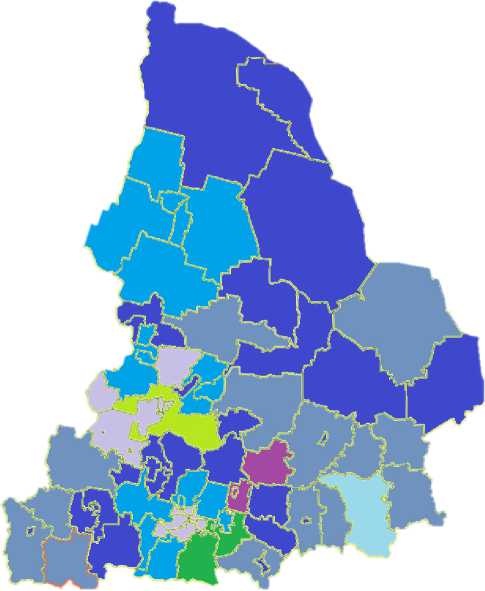

Типологию муниципальных образований Свердловской области по двум вариантам (с учетом и без критерия доли сельского населения) можно представить в табличной ( табл. 3 ) и графической форме ( рис. ).

Анализ таблицы 3 позволяет сделать следующие выводы. При использовании дополнительного критерия доли сельского населения на территории Свердловской области преобладают центростремительные территории (55 муниципальных образований из 73), при отсутствии данного критерия – центробежные (62 из 73). Иными

Таблица 3. Результаты типологии муниципальных образований Свердловской области

|

Вариант типологии |

Тип муниципального образования |

|||||||

|

с преимущественно центробежным характером производственных отношений |

с преимущественно центростремительным характером производственных отношений |

|||||||

|

в составе агломерации |

вне зоны влияния агломерации |

в составе агломерации |

вне зоны влияния агломерации |

|||||

|

с обременением размещения |

без обременения размещения |

с обременением размещения |

без обременения размещения |

с обременением размещения |

без обременения размещения |

с обременением размещения |

без обременения размещения |

|

|

Тип 1 |

Тип 2 |

Тип 3 |

Тип 4 |

Тип 5 |

Тип 6 |

Тип 7 |

Тип 8 |

|

|

Вариант 1 |

4 |

20 |

3 |

35 |

2 |

2 |

1 |

6 |

|

Вариант 2 |

1 |

2 |

1 |

14 |

5 |

20 |

3 |

27 |

|

Источник: составлено авторами. |

||||||||

15 Изменение статусов части городских округов на муниципальные округа имело место в конце 2024 – начале 2025 года.

словами, можно говорить о том, что по критерию плотности населения, используемому в странах ОЭСР, большая часть муниципальных образований Свердловской области может быть отнесена к числу сельских территорий, что идет вразрез с их официальным статусом. Дополнение же критерия плотности критерием доли сельского населения позволяет учесть официальный статус муниципального образования и входящих в него населенных пунктов в полном объеме16, что и приводит к значительным различиям в полученных результатах.

Результаты свидетельствуют о том, что распределение муниципальных образований по группам не является равномерным. Это отчасти связано с имеющими место отличиями в уровне социально-экономического и демографического развития. В обоих вариантах типологии присутствуют группы, представленные только одной территорией. Так, в углубленном варианте 2 типологии по одному муниципальному образованию насчитывается в составе двух групп, в варианте 1 – в одной группе. В варианте 1 наиболее многочисленной стала группа муниципальных образований с преимущественно центробежным характером производственных отношений вне зоны влияния агломерации без обременения размещения (тип 4 – 35 территорий) и группа муниципальных образований с преимущественно центробежным характером производственных отношений в составе агломерации без обременения размещения (тип 2 – 20 муниципальных образований). Наиболее многочисленной в углубленном варианте 2 стала группа муниципальных образований с преимущественно центростремительным характером производственных отношений вне зоны влияния агломерации и без обременения размещения (тип 8 – 27 муниципальных образований), а также группа муниципальных образований с преимущественно центростремительным характером производственных отношений в составе агломерации и без обременения размещения (тип 6 – 20 муниципальных образований).

Сравнивая состав групп двух вариантов типологии, отметим, что он частично совпадает ( табл. 4 ), т. е. тип муниципальных образований не меняется и остается стабильным.

Таблица 4. Совпадение в составах групп двух вариантов типологии муниципальных образований Свердловской области

|

Тип муниципального образования |

Наименование муниципального образования |

|

1 |

Горноуральский муниципальный округ |

|

2 |

Белоярский муниципальный округ, Сысертский муниципальный округ |

|

3 |

Талицкий муниципальный округ |

|

4 |

Байкаловский муниципальный район, Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринский муниципальный район, Таборинский муниципальный район, Артинский муниципальный округ, Ачитский муниципальный округ, Муниципальный округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное образование, Каменский муниципальный округ, Красноуфимский муниципальный округ, Пышмин-ский муниципальный округ, Тугулымский муниципальный округ, Шалинский муниципальный округ, Муниципальное образование Алапаевское |

|

5 |

Муниципальное образование «г. Екатеринбург», Арамильский городской округ |

|

6 |

Муниципальный округ Среднеуральск, городской округ ЗАТО Уральский |

|

7 |

Малышевский муниципальный округ |

|

8 |

Городской округ «г. Ирбит», Каменск-Уральский городской округ, Камышловский городской округ, городской округ Красноуфимск, городской округ Рефтинский, Новоуральский городской округ |

|

Источник: составлено авторами. |

|

16 Отнесение населения к городскому или сельскому осуществляется на основании статуса населенного пункта, в котором оно проживает, без учета его иных характеристик (образ жизни, структура экономики, характер расселения и пр.).

В состав группы с типом 117 в обоих вариантах типологии входит Горноуральский муниципальный округ, в состав группы типа 2 – Белоярский и Сысертский муниципальные округа и так далее. Всего таких «повторений» в двух вариантах типологии насчитывается 29.

Апробация подтвердила, что предложенная типология является не только теоретическим построением. Использование предложенных критериев для конкретного региона (Свердловская область) позволило выделить 8 типов муниципальных обра- зований, провести сравнительный анализ двух вариантов типологии, что подтвердило большую объективность варианта 2. В итоге на начало 2025 года муниципальные образования Свердловской области распределились следующим образом (табл. 5, рис.).

Видно, что типология позволила правильно определить их тип, так как среди центробежных типов 1–4 много бывших городских округов. При этом часть городских округов, преобразованных в муниципальные округа, отнесена к территориям с центростремительным характером

Таблица 5. Типология муниципальных образований Свердловской области (вариант 2)

|

Тип муниципального образования |

Наименование муниципального образования |

|

Тип 1 |

Горноуральский муниципальный округ* |

|

Тип 2 |

Белоярский муниципальный округ*, Сысертский муниципальный округ* |

|

Тип 3 |

Талицкий муниципальный округ* |

|

Тип 4 |

Байкаловский муниципальный район, Камышловский муниципальный район, СлободоТуринский муниципальный район, Таборинский муниципальный район, Артинский муниципальный округ*, Ачитский муниципальный округ*, муниципальный округ Верхотурский*, Ирбитское муниципальное образование*, Каменский муниципальный округ*, Красноуфимский муниципальный округ*, Пышминский муниципальный округ*, Тугулымский муниципальный округ*, Шалинский муниципальный округ*, муниципальное образование Алапаевское* |

|

Тип 5 |

Муниципальное образование «г. Екатеринбург», Арамильский городской округ, муниципальный округ Дегтярск*, г. Нижний Тагил*, муниципальный округ Красноуральск* |

|

Тип 6 |

Верхнесалдинский муниципальный округ*, Новолялинский муниципальный округ*, муниципальный округ Ревда*, Березовский муниципальный округ*, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Верхняя Тура, Волчанский муниципальный округ*, муниципальный округ Заречный*, муниципальный округ Карпинск*, муниципальный округ Краснотурьинск*, Кушвин-ский муниципальный округ*, муниципальный округ Нижняя Салда*, муниципальный округ Первоуральск*, Полевской муниципальный округ*, Североуральский муниципальный округ*, Серовский муниципальный округ*, муниципальный округ Среднеуральск*, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Город Лесной, городской округ ЗАТО Уральский |

|

Тип 7 |

Малышевский муниципальный округ*, Артемовский муниципальный округ*, Асбестовский муниципальный округ* |

|

Тип 8 |

Нижнесергинский муниципальный район, муниципальный округ Богданович*, Гаринский муниципальный округ*, Невьянский муниципальный округ*, Нижнетуринский муниципальный округ*, Режевской муниципальный округ*, Сосьвинский муниципальный округ*, Тавдин-ский муниципальный округ*, Туринский муниципальный округ*, муниципальное образование город Алапаевск*, муниципальный округ Верхний Тагил*, Ивдельский муниципальный округ*, городской округ «город Ирбит», Каменск - Уральский городской округ, Камышловский городской округ, Качканарский муниципальный округ*, Кировградский муниципальный округ*, городской округ Красноуфимск, муниципальный округ Сухой Лог*, Бисертский муниципальный округ*, городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Рефтинский, муниципальный округ Пелым*, муниципальный округ Староуткинск*, Махнёвское муниципальное образование*, Новоуральский городской округ, городской округ ЗАТО Свободный |

|

* Муниципальные образования, сменившие свой статус с городского на муниципальный округ на стыке 2024–2025 гг. Источник: составлено авторами. |

|

17 Здесь и далее для удобства изложения наименование типа территорий будем обозначать цифрами в соответствии с теми, что приведены в таблице 3.

|

mm |

Тип 1 |

Тип 3 |

Тип 5 |

Тип 7 |

|||

|

Тип 2 |

^^н |

Тип 4 |

Тип 6 |

Тип 8 |

Рис. Карта муниципальных образований Свердловской области по пространственным типам (вариант 2)

производственных отношений ввиду высокой доли городского населения. Состав центробежных территорий (типы 1–4) представлен муниципальными округами (типы 1–3), а также 4 муниципальными районами (тип 4). Все городские округа региона вошли в состав центростремительных территорий (типы 5, 6, 8).

Обсуждение

Вопрос типологии муниципальных образований на современном этапе развития, связанном с актуализацией вопросов развития местного самоуправления в связи с принятием Федерального закона № 33-ФЗ, во многом представляет собой нетривиальную задачу. Предпринятое исследование является попыткой ответа на вопрос о том, каким образом, помимо традиционного деления муниципальных образований по статусу, размеру (людности), уровню социально- экономического развития и пр., можно проводить разграничение между муниципальными образованиями. Результаты свидетельствуют, что данная задача может быть решена с применением пространственновременной методологии.

Отметим, что особая сложность работы на муниципальном уровне, в отличие, например, от уровня регионального, связана с ограниченностью имеющейся информационной базы и ее доступностью для рядового пользователя. В настоящее время основной массив данных представлен сведениями Федеральной службы государственной статистики, размещенными в открытом доступе в разделе «База данных показателей муниципальных образований» на сайте ведомства. Однако при работе с этим ресурсом возникают сложности, обусловленные прерывностью динамического ряда и/ или отсутствием данных по той или иной территории. Часть сведений о развитии муниципальных образований размещена на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления. Однако детальное изучение этих ресурсов свидетельствует об отсутствии единых стандартов размещения социально-экономической и иной информации (полнота, периодичность, количество/перечень показателей), а также определенных сложностях ее поиска, особенно в случае изменения адресов и платформ сайтов.

Использование ведомственной статистики иных органов власти зачастую представляется сложным для рядового пользователя: данные либо отсутствуют в открытом доступе, либо требуется «ручная» выборка того или иного показателя из различного рода реестров.

Указанные выше информационные ограничения существенным образом повлияли на выбор и использование показателей при проведении типологии. Однако они не снижают качества представленной работы и позволяют обеспечить достижение поставленной цели.

Перспективы настоящей работы могут быть связаны с апробацией предложенной методики на примере других субъектов Российской Федерации.

Заключение

Остановимся на ключевых результатах исследования. В работе обоснована и продемонстрирована возможность использования положений пространственновременной методологии для построения типологии муниципальных образований в условиях изменяющейся системы местного самоуправления.

В рамках ключевых параметров экономического пространства муниципальных образований (концентрация, размещение, связанность) определены качественные и количественные критерии для выделения типов муниципальных образований. Построенная типология муниципальных образований Свердловской области подтвердила целесообразность и осуществимость предложенного метода.

Результаты исследования могут быть применены в теоретических работах для анализа социально-экономического и пространственного развития разных типов муниципальных образований исходя из сочетания предложенных критериев. Прикладное значение результатов заключается в возможности использования данной типологии при разработке и реализации целевых мер региональной политики.