Пространственно-временная динамика растительности галофитных лугов степной зоны Республики Хакасия

Автор: Кононова Наталья Александровна, Печуркин Николай Савельевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты полевых исследований пространственного распределения растительности, произрастающей в прибрежной зоне озера Куринка (Хакасия) на почвах с разной степенью засоления (1,2 – 7,16 г/л). Проведен анализ динамики проективного покрытия доминирующих видов с учетом природно-климатических условий вегетационного сезона.

Галофитная растительность, проективное покрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/148200803

IDR: 148200803 | УДК: 581.524

Текст научной статьи Пространственно-временная динамика растительности галофитных лугов степной зоны Республики Хакасия

Разнообразие природных условий Хакасии с достаточно четким выраженным степным, лесостепным, подтаежным, таежным и высокогорным высотными поясами отражается в значительной типологической сложности интразональной растительности, среди которой большое распространение и важное значение в сельскохозяйственной практике имеют сообщества лугового типа. Луговые сообщества, составленные преимущественно травянистыми мезофитами, для своего развития требуют достаточного увлажнения почвы, достаточного количества тепла на протяжении вегетационного периода, выносят значительное засоление почвы. В ряд формаций галофитных пойменных и долинных лугов объединяются группы формаций мезогалофитных, ксерогалофитных и гигрогало-фитных лугов, распространенных как в долинах рек, так и по бессточным котловинам [2].

Особый интерес вызывают сообщества, приуроченные к депрессиям соленых озер, так как они располагаются в легкодоступных районах и, в большинстве случаев, подвержены значительной рекреационной нагрузке. Несмотря на это, существуют территории, влияние антропогенного фактора на которые крайне мало, и есть возможность изучения эталонных участков растительности засоленных территорий. Целью данной работы явилось изучение пространственно-временной динамики растительности галофитных лугов степенной зоны Республики Хакасия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом настоящего исследования является растительность засоленных почв, расположенная вдоль береговой линии озера Куринка Алтайского района Республики Хакасия (53°26´25´´с.ш.; 91°35´42´´в.д. - 53º24´43´´с.ш.; 91°35´46´´в.д.). Территория исследований расположена в пределах Минусинской котловины, в Койбальской степи (около 300 – 350 м абс. высоты). Озеро Куринка продолговатой формы, бессточное. Площадь его зеркала 120 га. По составу озерная вода слабоще-

лочная, хлоридно-сульфатная натриевая. Общая минерализация высокая, изменяется по площади и глубине от 72 до 108 г/л. В многолетнем плане размеры озера и соленость воды непрерывно меняются.

Климат территории исследования резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. За период исследований (2004 - 2011 гг.) количество осадков находилось в пределах нормы, однако в отдельные годы отмечалось крайне неравномерное их распределение внутри одного вегетационного сезона, что оказало определенное влияние на динамику накопления фитомассы [4].

Комплексные исследования геоботанических, эдафических и физиологических показателей растительности приозерного понижения оз. Куринка проводились в 2004 - 2011 гг. Вокруг озера были выбраны пробные площадки (10 Х 10 м) в пределах каждого растительного сообщества для проведения стационарных исследований. Также закладывались маршруты с целью оценки многообразия растительных сообществ. Географические координаты площадок определены с помощью GPS-навигатора. Сбор материала осуществлялся в период с мая по сентябрь в двадцатых числах каждого месяца. В результате исследований были определены структура фитоценозов, проективное покрытие травостоя (общее и отдельных видов) [1]. Для установления видов растений использовался «Определитель растений юга Красноярского края» Краснобо-рова И.М. Также была дана экологическая характеристика растительности, произрастающей в районе исследования, по А.В. Куминовой [2], А.П. Самойловой [3]. Степень засоления почвы определена с помощью анализа водной вытяжки почвы кондуктометром DIST 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

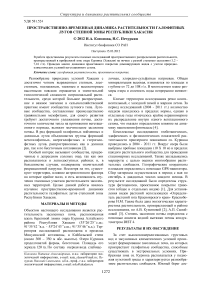

За счет высокоминерализованных грунтовых вод и засушливых климатических условий происходит формирование засоленных почв, на которых произрастают галофитные сообщества, способные существовать в экстремальных условиях. Прибрежная зона оз. Куринка располагается у подножия куэстовой гряды и характеризуется разнообразием растительных сообществ. Южный берег дос- таточно обрывистый, поэтому участки со значительным засолением (1,2 - 4 г/л) наблюдаются непосредственно вдоль береговой линии и заняты солеросовым сообществом (Salicornia europaea L.), которое по мере продвижения вверх по склону сменяется сведовым фитоценозом (Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge). В то время как северо-западное побережье представляет собой отно- сительно равнинную территорию, для которой характерна последовательная смена растительных сообществ в связи с изменением уровня залегания грунтовых вод и типа почвы. Таким образом, в результате исследований выявлено пять типов растительных сообществ, которые обладают выраженными отличиями в своей структуре и динамике (рис.1.).

Рис. 1 . Карта-схема территории исследования. Оз. Куринка. Растительные сообщетсва северо-западного побережья: 1. овсяницево-пырейный (Ф1 сев ), полынно-бескильницевый (Ф2 сев ), сведовый (Ф3 сев ), осоковоразнотравный (Ф4 сев ), разнотравно-тростниковый (Ф5 сев ).

Представленные растительные сообщества произрастают на разных типах гидроморфных почв, что определяет их структуру [4]. Овсяницево-пырейный фитоценоз расположен на луговых слабозасоленных почвах (табл.), поэтому имеет максимальное видовое разнообразие (23 вида). Помимо доминирующих злаков (названия основных до-минантов приведены на рис. 2.) отмечено присутствие разнотравья, в частности мезоксерофитов Inula britannica L., Potentilla inclinata Vill., Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze, Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., а также сорных видов (фитоценоз располагается в непосредственной близости от дороги) Sonchus arvensis L., Taraxacum. officinale Wigg., Artemisia scoparia Waldst. et Kit, Odontites rubra (Baumg.) Pers. и др.

Для полынно-бескильницевого фитоценоза характерно меньшее количество видов (18 видов). Из разнотравья присутствуют солевыносливые виды Lepidium latifolium L., Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. Сорные виды практически отсутствуют, но единично отмечены в ранневесенний период, когда степень засоления почвы минимальна из-за рассоления талыми водами, Lepidium ruderale L., Sonchus arvensis L.

Сведовый фитоценоз представлен типичными галофитами и количество видов минимально (6 видов). Сорных видов не отмечено, так как степень засоления почвы достаточно высока и ограничива- ет возможность существования большинства растений. Из редких для засоленных территорий Хакасии типичных галофитов присутствует Lepidium cartilagineum (I. Mayer) Thell. с проективным покрытием до 20 % в конце мая - начале июня. В отдельные годы (2006, 2008) обилие весенних осадков привело к частичному затоплению сведового фитоценоза, поэтому данный вид отсутствовал.

Осоково-разнотравный фитоценоз располагается на лугово-болотных почвах непосредственно на берегу озера, поэтому во влажные годы может быть частично затоплен озерной водой. Тем не менее, здесь наблюдается повышение числа видов до 12 за счет появления влагоустойчивых криногалофитов ( Triglochin maritimum L., Glaux maritima L.) и гликогалофитов ( Carex enervis C.A. Mey., Juncus gerardii Loisel.). В 2009 году в связи с длительным затоплением территории и последующей засухой отмечено проникновение типичных эугалофитов Salicornia europaea L. и Suaeda linifolia Pall.

Разнотравно-тростниковый фитоценоз частично располагается в воде. Если в 2004 году на нижних ярусах незатопленных участков отмечалось развитие разнотравных видов, характерных также для осоково-разнотравного фитоценоза, то после обильного и длительного затопления в 2006 году сохранились преимущественно Carex enervis и Glaux maritima ).

Таблица . Характеристика почв северо-западного побережья оз. Куринка

|

№ п/п |

Название фитоценоза |

Тип почвы |

pH (гл. 0-15 см) |

Степень засоления, г/л |

|

1. |

овсяницево-пырейный |

луговые, среднесуглинистые, слабозасоленные |

7,7 |

1,4 |

|

2. |

полынно-бескильницевый |

луговые солончаковые легкосуглинистые |

8,5 |

3,68 |

|

3. |

сведовый |

луговые, солончаковые среднесуглинистые |

9,2 |

7,16 |

|

4. |

осоковоразнотравный |

лугово-болотные солончаковые тяжелосуглинистые |

8,2 |

2,58 |

|

5. |

разнотравнотростниковый |

лугово-болотные засоленные тяжелосуглинистые |

7,8 |

1,2 |

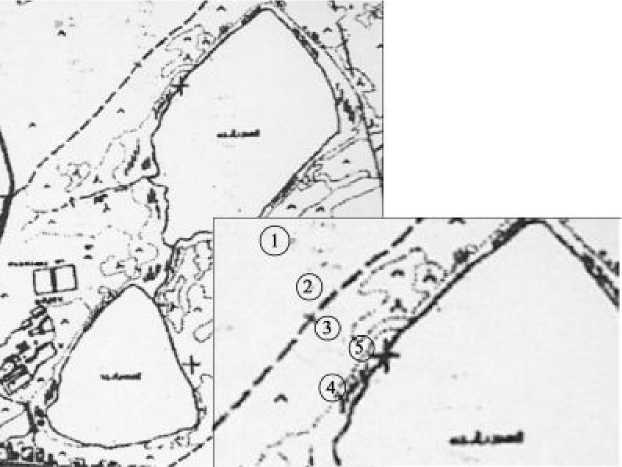

Одним из адаптационных механизмов фитоценозов к постоянно изменяющимся условиям внешней среды является перераспределение обилия видов внутри сообщества. В засушливые годы отмечается наибольшее распространение видов с ксе-роморфными чертами, во влажные периоды прогрессируют мезофиты. На засоленных территориях изменение проективного покрытия видов зависит от степени их солеустойчивости [5]. По годам исследования отмечено изменение проективного покрытия (ПП) доминирующих видов (рис.2.).

При этом общее ПП сообществ в целом, в отличие от ПП отдельных видов практически не изменялось. Установлено, что в благоприятные условия (2004 год) после обильных весенних осадков для овсяницево-пырейного фитоценоза характерна полидоминантность. Содоминант мезофит Festuca pratensis Huds. имеет до 30 % проективного покрытия. В 2005 году отмечена сильная засуха в период выше нормы), поэтому содоминантом становится ксеромезофит Elymus junceus Fisch., оказавшийся более солевыносливым и засухоустойчивым. В последующие годы отмечается дальнейшее распространение волоснеца и постепенное вытеснение Festuca pratensis. В полынно-бескильницевом фитоценозе доминант Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz также постепенно сокращает долю своего участия, что связано, вероятно, с наступлением более адаптированного Elymus junceus Fisch. Наиболее стабильным является сведовый фитоценоз. Доминанты и содоминанты являются типичными галофитами и способны выдерживать достаточно большую амплитуду колебаний условий среды. В 2006 году, когда количество осадков значительно превысило многолетнюю норму, отмечалось рассоление почв и доля доминанта эугалофита Suaeda linifolia Pall. незначительно сократилась, в то время как менее солестойкий вид Puccinellia tenuissima увеличил свое присутствие до 20 %.

нормы, среднемесячная температура с мая по июнь (количество осадков в 2 раза ниже почти на 20С

ФЛ.

Ф.2.

Ф.З.

2004 2006 2010 Г°Д пп.%

60 -

50 -

40 ■

30 ■

20 ■

10 - i о-- пп.%

70 ■

60 -

50 ■

40 ■

30 -

20 -

10 -

О--

2004 2006 2010 ГОД год

2004 2006 2010

ПП.%

30 "I

40 -

30 - ■

20 -

10 - о--

---*— Suaeda linifolia

— ■— Puccinellia tenuis sima

—4— Elymus junceus

—■— Elvtrigia repens

---4— Puccinellia tenuis sima

— ■— Artemisia nitrosa

ПП.% 40 -i '

Ф.4.

nn% 100 л

Ф.5.

SO

2004 2006 2010 год

— 4— Triglochin maritimum

—■— Carex enervis

— -Д— Halerpestes salsuginosa

2004 2006 2010 год

—-4-—- Phragmites australis — ■— Halerpestes salsuginosa

Рис.2 . Динамика проективного покрытия (ПП,%) доминирующих видов галофитных сообществ прибрежной зоны оз. Куринка.

Для прибрежных сообществ характерна закономерная зависимость от уровня озера. Наименее стабильным видом является Halerpestes salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene. Во влажный 2006 год он практически полностью исчез как из осоковоразнотравного, так и из разнотравно-тростникового фитоценозов. Лимитирующим фактором явилась повышенная влажность почвы, к которой более приспособлены содоминант Ф.4. Carex enervis и доминант Ф.5. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории Хакасии отмечаются довольно резкие колебания погодных показателей как между годами, так и внутри одного вегетационного сезона. Реакция растений на эти колебания позволяет судить о степени адаптации растительных сообществ к этим колебаниям. Проведенные исследования показывают, что в целом растительные сообщества являются устойчивыми образованиями и их общие параметры остаются практически неизменными. В то же время, участие отдельных видов в сообществах может значительно варьировать вплоть до их временного исчезновения. Особое положение занимают сообщества, расположенные на сильно засоленных почвах и представленные высокоадаптированными галофитами. Их пространственные и динамические характеристики являются достаточно устойчивыми и менее всего реагируют на изменение окружающих условий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН, подпрограммы №23 «Биоразнообразие».

Список литературы Пространственно-временная динамика растительности галофитных лугов степной зоны Республики Хакасия

- Зоркина Т.М. Фитоценология: учебно-метод. пособие. Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2003. 48 с.

- Растительный покров Хакасии/А.В. Куминова. Новосибирск: Наука, 1976. 423 с.

- Самойлова А.П. К характеристике флоры и растительности засоленных почв Хакасии//Известия Томского отделения всесоюзного ботанического общества. 1959. Т.4. C. 27-38.

- Слюсарь (Кононова) Н.А., Печуркин Н.С., Зоркина Т.М. Особенности накопления надземной фитомассы растительности галофитных лугов в условиях разной степени засоления почв//Доклады академии наук, 2010, Т. 432, №1. С. 138 141.

- Martin, C. San, Subiabre, M., Ramirez C. A floristic and vegetational study of a latitudinal gradient of salt marshes in South-Central Chile.//Cien. Inv. Agr. V. 33 (1), 2006. C. 33 -40.