Пространственно-временная изменчивость кислотности почв северотаежных лесов при снижении техногенной нагрузки

Автор: Сухарева Татьяна Алексеевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка состояния почв, подверженных влиянию аэрополлютантов комбината "Североникель" (г. Мончегорск, Мурманская область). Представлены результаты анализа пространственно-временной динамики кислотности органогенного горизонта Al-Fe подзолистых почв в процессе техногенной дигрессии еловых и сосновых лесов. Исследования проведены в 1992 и 2007 гг. на стационарных пробных площадях, расположенных на разном удалении от источника выбросов. Парцеллярные различия выявлены в фоновом ельнике кустарничково-зеленомошном, где актуальная кислотность органогенного горизонта почв древесных парцелл ниже, чем межкроновых. В условиях аэротехногенного загрязнения парцеллярные различия в кислотности почв не выражены. В сосновых лесах пространственная динамика характеризуется снижением актуальной и гидролитической кислотностей верхнего горизонта почв и возрастанием обменного алюминия по градиенту загрязнения. В дефолиирующих еловых лесах и редколесье снижение актуальной кислотности почв отмечено только в межкроновых пространствах, а гидролитической кислотности - в обеих парцеллах. Особо выделяется стадия начальной дефолиации крон хвойных деревьев, наиболее удаленная от источника эмиссии поллютантов. На данной стадии органогенный горизонт почв еловой парцеллы более кислый, чем в ненарушенном фитоценозе, а гидролитическая кислотность почв остается на уровне фоновых значений. На фоне сокращения атмосферных выбросов в 2007 г. отмечено увеличение актуальной кислотности изучаемых горизонтов почв в дефолиирующих лесах. На участках, близко расположенных от комбината (7-10 км), изменений значений pH органогенного горизонта почв за исследуемый период не обнаружено. В сосновых дефолиирующих лесах и техногенном редколесье возрастает гидролитическая кислотность почв. В еловых лесах, подверженных атмосферному загрязнению, уровень гидролитической и обменной кислотности почв снижается, за исключением стадии начальной дефолиации северотаежных лесов. На данной стадии дигрессии древостоя достоверно увеличиваются обменная кислотность почв, содержание обменного алюминия и водорода. Результаты исследований могут быть использованы при мониторинге природной среды, оценке почвенного плодородия лесных экосистем, находящихся под воздействием природных и техногенных факторов, а также способствовать развитию методов восстановления антропогенно нарушенных почв.

Медно-никелевое производство, атмосферное загрязнение, бореальные леса, северотаежная подзона, подзолы, органогенный горизонт почв, кислотность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/142215129

IDR: 142215129 | УДК: 630*114.25 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-99-108

Текст научной статьи Пространственно-временная изменчивость кислотности почв северотаежных лесов при снижении техногенной нагрузки

Как известно, лесные экосистемы Крайнего Севера являются высокоуязвимыми к техногенному воздействию и медленно самовосстанавливающимися. Поступление промышленных эмиссий в атмосферу – это мощный фактор, определяющий состояние почв бореальных лесов. В центральной и северо-западной частях Мурманской области основными источниками аэротехногенного загрязнения являются предприятия горно-металлургического комплекса, длительное воздействие со стороны которых привело к деградации почвы на значительных по площади территориях. С точки зрения оценки динамики состояния лесных экосистем вблизи северной границы их распространения под влиянием природных и техногенных факторов данная территория является репрезентативной. Годовые объемы выбросов самого мощного в Северной Европе источника атмосферного загрязнения – металлургического комбината "Североникель" (г. Мончегорск) – за период 1991–2007 гг. существенно снизились. За эти годы также сократилось количество поступающих в атмосферу приоритетных поллютантов: SO 2 и тяжелых металлов (Ni, Cu). Вместе с тем многолетнее аэротехногенное воздействие привело к значительной трансформации физико-химических свойств почв северотаежных лесов [1; 2].

Изучению свойств почв антропогенно нарушенных лесных экосистем Северной Фенноскандии посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов [1–9], однако регулярных исследований, проводимых на стационарных пробных площадях, позволяющих оценить не только пространственное, а также и временное варьирование изучаемых параметров, недостаточно. В этой связи необходимость в длительных стационарных наблюдениях за изменением почвенных характеристик сохраняется.

Как известно, кислотность почв оказывает существенное влияние на подвижность и миграцию химических элементов в лесных биогеоценозах, в том числе элементов минерального питания и поллютантов [1]. Особое значение определение параметров кислотности имеет для органогенного горизонта почв, являющегося основным источником минерального питания растений. Изменение кислотности почв на фоне аэротехногенного загрязнения может влиять на круговорот биофильных элементов, плодородие почв, продуктивность лесных экосистем. В этой связи целью работы явилось изучение кислотности органогенного горизонта почв после значительного снижения выбросов сернистого газа и полиметаллической пыли медно-никелевым комбинатом "Североникель". Данная цель предусматривала решение следующих задач: 1) исследовать кислотность почв в процессе техногенной дигрессии сосновых и еловых лесов с учетом парцеллярной структуры биогеоценозов; 2) дать оценку изменений актуальной, гидролитической и обменной кислотности почв после снижения аэротехногенной нагрузки на лесные экосистемы.

Анализ параметров кислотности почв позволяет диагностировать их состояние в условиях меняющейся техногенной нагрузки. Данные регулярных стационарных исследований лесных экосистем в зоне влияния комбината "Североникель" могут быть использованы при мониторинге природной среды, оценке почвенного плодородия и корректно интерполированы на почвы Северной Фенноскандии.

Объекты и методы

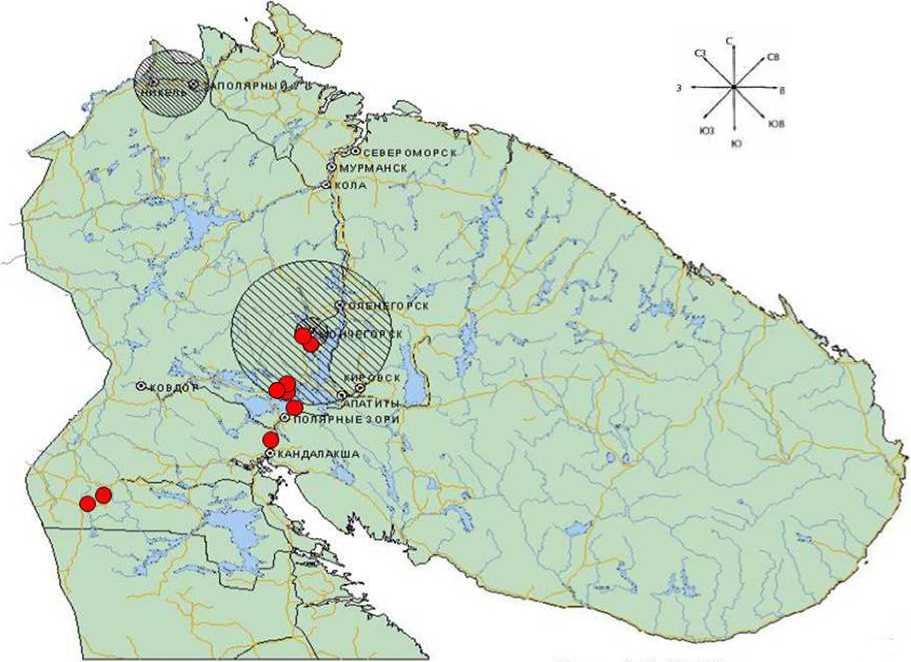

Объектом исследования явились органогенные горизонты иллювиально-гумусовых подзолов в ельниках кустарничково-зеленомошных и сосняках кустарничково-лишайниковых на территории Мурманской области. Исследования проводили в зоне воздействия медно-никелевого комбината "Североникель". Древостои, произрастающие на стационарных пробных площадях (ПП), представляют основные стадии дигрессионной сукцессии северотаежных лесов. Обследовано 9 постоянных пробных площадей, расположенных по градиенту промышленного загрязнения от комбината, в еловых (7, 28, 31, 100, 167 км от комбината) и сосновых (8, 31, 48 и 175 км от комбината) лесах. Экосистемы, подверженные воздушному загрязнению, представлены дефолиирующими лесами (20–100 км от источника загрязнения) и техногенными редколесьями (5–20 км). Фоновые 1Ш расположены на значительном расстоянии от источника атмосферных выбросов, в югозападной части Мурманской области (рис.)

Масштаб 1:2 000 000

Рис. Карта-схема расположения пробных площадей на фоновых и техногенно-нарушенных территориях Мурманской области Fig. The map of locating trial plots on background and technogenically disturbed territories of the Murmansk region

Для установления пространственной вариабельности физико-химических свойств почв проводили исследования в различных парцеллах. При этом для еловых лесов выделены древесная (еловая кустарничковая) и межкроновая (кустарничково-зеленомошная и кустарничковая) парцеллы, для сосновых лесов – древесная (сосновая кустарничково-лишайниковая, сосновая лишайниковая и сосновая кустарничковая) и межкроновая (кустарничково-лишайниковая, лишайниковая и кустарничковая).

Почвы в районе исследования представлены Al-Fe-гумусовыми подзолами, развитыми на ледниковых моренных песчаных отложениях [10]. В современной классификации 1 подзолы, имеющие профиль O–E–BH–С, выделяются на уровне типа и входят в отдел альфагумусовых почв ствола постлитогенных почв [11].

Отбор образцов органогенного горизонта почв (О) проводили в межкроновых и подкроновых пространствах изучаемых фитоценозов в периоды 1992 и 2007 гг. Мощность органогенного горизонта в ненарушенных северотаежных лесах достигала 11–13 см, в дефолиирущих лесах – 10–13 см (в еловой парцелле до 19 см), в техногенных редколесьях – 10–12 см.

Почвенные образцы высушивали при комнатной температуре, затем просеивали. Аналитической обработке подвергали мелкозем (фракция < 1,0 мм).

Кислотность почв определяли в вытяжках, используя соотношение почва : растворитель для органогенных горизонтов как 1 : 25. Полученные суспензии оставляли на ночь, затем встряхивали в течение 2 ч на ротаторе и фильтровали. Актуальную кислотность (рН) измеряли потенциометрически в водной вытяжке. Обменную кислотность определяли в вытяжке 1Н КСl по методу А. В. Соколова, гидролитическую кислотность – в вытяжке 1М CH 3 COONH 4 (pH = 7) по методу Каппена [12].

Математическую обработку данных проводили с помощью общепринятых статистических методов с использованием пакета программ Microsoft Excel 6.0. Проведена оценка достоверности различия средних значений с использованием непараметрических статистических критериев: U -критерия Манна – Уитни (для попарных сравнений) и Н -критерия Краскела – Уоллиса.

Результаты и обсуждение

Еловые леса. За исследованный период актуальная кислотность органогенных горизонтов почв межкроновых пространств фоновых ельников кустарничково-зеленомошных варьировала от 3,4 до 4,3, в дефолиирующих лесах и техногенном редколесье – от 3,7 до 4,3 pH. В подкроновых пространствах pH органогенного горизонта почв, сформировавшихся в фоновых условиях, варьировала в широких пределах, изменяясь от 3,5 до 5,1. В дефолиирующих лесах и техногенном редколесье диапазон изменения исследуемого показателя был у́же и составлял от 3,5 до 4,3.

Парцеллярные различия проявлялись только в почвах фоновых участков, где актуальная кислотность верхнего горизонта подкроновых пространств ниже, чем межкроновых (H 4,8 = 3, p < 0,03). В условиях аэротехногенного загрязнения средние значения pH почв подкроновых пространств сопоставимы по показателям с органогенными горизонтами почв межкроновых микрогруппировок (табл. 1), несмотря на то что верхний горизонт почв еловых парцелл испытывает дополнительную нагрузку кислотообразующих веществ, поступающих с подкроновыми и стволовыми водами [13]. Прежде всего это связано с высоким содержанием кальция в многолетней опадающей хвое ели, составляющей 4,0–5,4 г/кг [14]. Как известно, хвойный опад преимущественно поступает под кроны деревьев и обогащает почву основными катионами, создавая гетерогенность педоусловий. Кислотность органогенных горизонтов почв подкроновых пространств, подверженных постоянному воздействию кислотообразующих веществ, поступающих со стволовыми и кроновыми водами, практически не изменялась, так как существуют эффективные механизмы ее нейтрализации. В почвах древесных парцелл часть кислотной нагрузки нейтрализуется при взаимодействии кроновых и стволовых вод с верхними слоями подстилки. В этих слоях органогенных горизонтов одним из механизмов нейтрализации кислотности является взаимодействие поступающих кислот с солями сильных оснований и слабых органических кислот, при котором происходит протонирование органических анионов этих кислот [1; 13]. В древесных парцеллах условия для формирования таких солей более благоприятные, чем в межкроновых пространствах, поскольку здесь в составе опада преобладает хвоя, богатая соединениями кальция [15; 16]. Установлено, что содержание обменного кальция в исследуемом горизонте почв древесных парцелл выше по сравнению с межкроновыми, где происходит частичная нейтрализация кислотности в органогенных горизонтах почв древесных парцелл обменными основаниями [2].

В дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях (данные 2007 г.) наблюдалось уменьшение актуальной кислотности почв в межкроновых пространствах (U 4,24 = 9,6, p < 0,05). Напротив, на стадии начальной дефолиации лесных древостоев, произрастающих на расстоянии 100 км от комбината, кислотность органогенного горизонта еловой парцеллы повышалась (U 4,43 = 14,7, p < 0,006). Данная стадия характеризуется интенсивным опаданием высоковозрастной хвои и постепенным выпадением зеленых мхов. Последние, как известно, являются доминантом напочвенного покрова ельников в природных условиях [1]. Исследования характера трансформации растительных остатков, локализованных на поверхности подзолистых почв, показали, что из свежего растительного опада в раствор продуцируется в 4 раза больше углерода водорастворимых органических соединений, чем из гумифицированных остатков [17], что может являться причиной статистически значимого повышения актуальной кислотности почвы на данной стадии трансформации.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что верхний органогенный горизонт Al-Fe гумусовых подзолов в условиях атмосферного загрязнения обладал или меньшей кислотностью (межкроновое пространство) или достоверно не изменялся (подкроновое пространство) по сравнению с почвами ненарушенных северотаежных лесов. Исключение составляла стадия начальной дефолиации крон хвойных деревьев, на которой органогенный горизонт почв еловой парцеллы более кислый, по сравнению с почвами ненарушенных фитоценозов (H8,8 = 8,5, p < 0,01).

Сравнительный анализ двух периодов исследования показал, что в 2007 г. произошло увеличение актуальной кислотности верхнего горизонта почв подкроновых пространств на стадии начальной дефолиации (H 3,8 = 0, p < 0,01) и дефолиирующих лесов (H 3,10 = 3, p < 0,04) (табл. 1). Повышение кислотности органогенных почв может быть обусловлено интенсификацией биогенного кислотообразования за счет увеличения количества растительного опада, поступающего в результате дефолиации крон хвойных деревьев, а также отмирания зеленых мхов и лишайников.

Таблица 1. Динамика кислотности органогенного горизонта почв в процессе техногенной дигрессии еловых лесов

Table 1. Dynamics of acidity of organic soil horizon in the process of technogenic digression of spruce forests

|

Расстояние от источника загрязнения, км/год исследования |

Актуальная кислотность, pH |

Гидролитическая кислотность, Hг, мг экв/100 г |

Обменная кислотность, ОК, мг экв/100 г |

Обменный алюминий, Al обм. , мг экв/100 г |

Обменный водород, ОH, мг экв/100 г |

|

|

Межкроновое пространство |

||||||

|

Фон |

||||||

|

167 |

1998 |

4,2 ± 0,1 |

147,2 ± 14,8 |

8,7 ± 1,0 |

3,4 ± 0,7 |

5,3 ± 0,6 |

|

2007 |

3,5 ± 0,1 |

157,5 ± 9,8 |

13,1 ± 1,2 |

8,3 ± 0,6 |

4,8 ± 1,0 |

|

|

Стадии техногенной дигрессии Начальная дефолиация |

||||||

|

100 |

1992 |

3,8 ± 0,1 |

147,6 ± 11,3 |

7,4 ± 0,5 |

3,9 ± 0,1 |

5,4 ± 1,6 |

|

2007 |

3,9 ± 0,1 |

162,8 ± 6,2 |

84,5 ± 22,1 |

46,3 ± 12,6 |

38,2 ± 10,3 |

|

|

Дефолиирующие леса |

||||||

|

31 |

1992 |

4,1 ± 0,1 |

180,3 ± 4,3 |

20,1 ± 0,9 |

13,5 ± 0,7 |

6,6 ± 0,3 |

|

2007 |

3,9 ± 0,1 |

137,2 ± 2,8 |

14,3 ± 1,1 |

8,6 ± 1,2 |

5,7 ± 0,2 |

|

|

28 |

1992 |

3,9 ± 0,1 |

131,1 ± 2,4 |

15,5 ± 0,6 |

6,3 ± 1,2 |

9,2 ± 0,6 |

|

2007 |

3,8 ± 0,1 |

116,0 ± 5,1 |

12,2 ± 0,3 |

6,9 ± 0,9 |

5,3 ± 0,26 |

|

|

Редколесье |

||||||

|

7 |

1992 |

3,9 ± 0,1 |

140,5 ± 10,4 |

14,8 ± 1,0 |

5,9 ± 0,4 |

8,9 ± 1,1 |

|

2007 |

3,9 ± 0,2 |

126,4 ± 17,0 |

14,0 ± 1,6 |

9,5 ± 0,6 |

4,5 ± 1,8 |

|

|

Подкроновое пространство |

||||||

|

Фон |

||||||

|

167 |

2007 |

4,1 ± 0,2 |

152,8 ± 4,9 |

6,6 ± 0,6 |

2,3 ± 0,3 |

4,3 ± 0,6 |

|

Стадии техногенной дигрессии Начальная дефолиация |

||||||

|

100 |

1992 |

4,0 ± 0,0 |

163,5 ± 0,8 |

7,1 ± 0,8 |

2,8 ± 0,3 |

4,3 ± 0,6 |

|

2007 |

3,6 ± 0,1 |

163,1 ± 3,8 |

94,5 ± 18,6 |

41,2 ± 9,0 |

53,2 ± 11,8 |

|

|

Дефолиирующие леса |

||||||

|

31 |

1992 |

4,2 ± 0,1 |

186,8 ± 2,7 |

20,4 ± 4,3 |

12,6 ± 4,6 |

7,8 ± 0,6 |

|

2007 |

3,9 ± 0,1 |

134,8 ± 3,5 |

13,7 ± 1,3 |

8,2 ± 1,4 |

5,4 ± 0,5 |

|

|

28 |

1992 |

3,6 ± 0,0 |

182,9 ± 3,8 |

19,5 ± 1,0 |

8,5 ± 1,1 |

11,1 ± 0,5 |

|

2007 |

3,8 ± 0,0 |

143,6 ± 5,8 |

14,3 ± 0,9 |

8,3 ± 0,9 |

6,0 ± 0,3 |

|

|

Редколесье |

||||||

|

7 |

1992 |

4,0 ± 0,0 |

154,6 ± 7,0 |

21,2 ± 2,4 |

11,6 ± 1,2 |

9,6 ± 1,5 |

|

2007 |

4,0 ± 0,1 |

117,8 ± 11,9 |

11,6 ± 2,9 |

8,7 ± 2,7 |

2,9 ± 0,5 |

|

Гидролитическая кислотность исследуемых почв межкроновых пространств колебалась от 122,3 до 180,2 мг экв/100 г в фоновых условиях, в дефолиирующих лесах – от 98,5 до 189,5, в техногенном редколесье – от 106,8 до 160,6. В подкроновых пространствах данный показатель изменялся от 136,5 до 174,4 мг экв/100 г в почвах фоновых лесов, от 114,3 до 190,1 – в дефолиирующих лесах, от 86,7 до 170,8 – в редколесье. На всех стадиях деградационной сукцессии гидролитическая кислотность почв снижалась (U3,30 = 17,1, p < 0,001), за исключением стадии начальной дефолиации, где данный показатель сопоставим с фоном. Кроме того, на данной стадии развития фитоценоза в органогенном горизонте почв отмечалось наиболее высокое содержание обменного алюминия (H8,8 = 0, p < 0,001) и водорода (H8,8 = 1, p < 0,001). Снижение гидролитической кислотности изучаемых почв может быть обусловлено уменьшением содержания органического вещества вследствие нарушения растительного покрова и прекращения поступления свежего растительного опада, а также развитием эрозионных процессов и изменением гидрологического режима почв и ландшафтов [18].

За исследованный период гидролитическая кислотность снизилась в почвах межкроновых (H 3,10 = 0, p < 0,01) и подкроновых (H 3,10 = 0, p < 0,01) пространств дефолиирующих лесов. На стадии начальной дефолиации и еловом редколесье значения гидролитической кислотности сопоставимы по двум периодам исследования.

Обменная кислотность органогенного горизонта почв межкроновых пространств в фоновом ельнике кустарничково-зеленомошном варьировала от 6,8 до 16,4 мг экв/100 г, в дефолиирующих лесах – 9,9–21,6, в техногенных редколесьях – 11,7–21,6. В подкроновых пространствах данный показатель изменялся от 3,1 до 8,5 мг экв/100 г в почвах фоновых лесов, от 7,3 до 27,5 – в дефолиирующих лесах, от 4,1 до 25,3 – в редколесье. На начальной стадии дефолиации обменная кислотность варьировала в широких пределах, изменяясь в межкроновых пространствах от 3,9 до 141,4 мг экв/100 г, подкроновых – от 5,5 до 145,8. Сравнительный анализ свойств почв двух периодов наблюдений показал, что на начальной стадии техногенной дигрессии древостоя достоверно увеличилась обменная кислотность верхнего горизонта почв в 2007 г. как в межкроновых (H 2,6 = 0, p < 0,05), так и подкроновых пространствах (H 3,8 = 0, p < 0,01) (табл. 1). Это указывает на интенсификацию процессов биогенного кислотообразования в почвах, находившихся на более ранних этапах постаэротехногенного загрязнения. В дефолиирующих лесах (28 и 31 км от источника выбросов) уровень обменной кислотности достоверно (p < 0,05) снизился за исследуемый период.

Сосновые леса. За период исследования актуальная кислотность органогенных горизонтов почв межкроновых пространств фоновых сосняков лишайниково-зеленомошных варьировала от 3,3 до 4,1, в дефолиирующих лесах – от 3,6 до 4,2 и техногенном редколесье – от 4,0 до 4,5 pH. В подкроновых пространствах актуальная кислотность почв в фоновых условиях варьировала от 3,1 до 4,1. В дефолиирующих лесах pH изменялась в широком диапазоне от 3,4 до 5,8. В техногенном редколесье показатель pH варьировал незначительно и составлял от 4,2 до 4,4.

По градиенту промышленного загрязнения наблюдалось снижение актуальной кислотности почв в межкроновых (U 3,16 = 13,4, p < 0,004) и подкроновых пространствах (U 3,30 = 21,9, p < 0,0001) в 2007 г. Существенное снижение кислотности почв в техногенном редколесье, особенно в межкроновых пространствах, связано с резким уменьшением содержания органического вещества на данной стадии техногенной дигрессии древостоя. Об этом свидетельствует уменьшение гидролитической кислотности (U 3,16 = 12,2, p < 0,007) и концентрации обменного водорода (U 3,16 = 9,8, p < 0,02) в межкроновых пространствах почв, расположенных по градиенту атмосферного загрязнения (табл. 2). Сходные пространственные изменения кислотно-щелочных свойств были отмечены для верхнего горизонта почв подкронового пространства (p < 0,05). Эта тенденция обусловлена составом и характером трансформации растительных остатков, локализованных на поверхности подзолистых почв антропогенно нарушенных экосистем. Возрастание кислотности почв может быть связано также с изменением конфигурационного состояния молекул специфических гумусовых кислот под влиянием кислых осадков, при котором становятся активными дополнительные кислотные центры [19]. В органогенном горизонте почвы сосновых парцелл при приближении к источнику загрязнения отмечалось повышение концентрации обменного алюминия (U 3,30 = 19,41, p < 0,0002).

Статистически значимые различия значений кислотности почв были выявлены между двумя периодами исследований (1992 и 2007 гг.) в фоновых и дефолиирующих (31 км от источника загрязнения) лесах. В 2007 г. в дефолиирующих лесах увеличилась актуальная кислотность почв межкроновых (H 3,6 = 0, p < 0,02) и подкроновых пространств (H 3,10 = 3, p < 0,04); сходные закономерности также обнаружены для почв ненарушенных фитоценозов (табл. 2). В сосновом редколесье изменений в кислотности почв по сравнению с предыдущим периодом исследования не произошло.

Гидролитическая кислотность органогенного горизонта почв межкроновых пространств изменялась от 152,3 до 191,5 мг экв/100 г в фоновых условиях, в дефолиирующих лесах – от 89,6 до 159,4, в техногенном редколесье – от 71,7 до 151,1. В подкроновых пространствах данный показатель варьировал от 112,2 до 192,9 мг экв/100 г в почвах фоновых лесов, от 101,4 до 175,9 – в дефолиирующих лесах, от 86,3 до 165,5 – в редколесье. За исследованный период гидролитическая кислотность почв межкроновых и подкроновых пространств достоверно (p < 0,05) увеличилась на всех стадиях техногенной дигрессии экосистемы.

Обменная кислотность почв межкроновых пространств в фоновом сосняке лишайниковокустарничковом варьировала от 8,7 до 18,3 мг экв/100 г, в дефолиирующих лесах – от 10,5 до 17,2, в техногенных редколесьях – от 7,6 до 16,8. В подкроновых пространствах обменная кислотность варьировала в фоновых условиях от 8,1 до 15,9, в дефолиирующих лесах – от 8,1 до 16,0, в техногенных редколесьях – от 6,3 до 12,6 мг экв/100 г. Сравнительный анализ двух периодов исследований показал, что в 2007 г. в межкроновых пространствах сосновых и еловых лесов снизилась обменная кислотность изучаемых горизонтов почв, расположенных на расстоянии 31 км от комбината (H 6,5 = 2, p < 0,02) (табл. 2).

Таблица 2. Динамика кислотности органогенного горизонта почв в процессе техногенной дигрессии сосновых лесов

Table 2. Dynamics of acidity of the organic horizon of the soil in the process of technogenic digression of pine forests

|

Расстояние от источника загрязнения, км/год исследования |

Актуальная кислотность, pH |

Гидролитическая кислотность, Hг, мг экв/100 г |

Обменная кислотность, ОК, мг экв/100 г |

Обменный алюминий, Al обм. , мг экв/100 г |

Обменный водород, ОH, мг экв/100 г |

|

|

Межкроновое пространство |

||||||

|

Фон |

||||||

|

175 |

1998 |

4,1 ± 0,3 |

162,4 ± 9,6 |

10,8 ± 1,5 |

4,8 ± 1,0 |

6,0 ± 0,8 |

|

2007 |

3,4 ± 0,0 |

186,9 ± 2,3 |

13,0 ± 1,4 |

6,0 ± 1,0 |

7,0 ± 0,5 |

|

|

Стадии техногенной дигрессии Дефолиирующие леса |

||||||

|

48 |

1992 |

3,9 ± 0,1 |

107,9 ± 6,8 |

13,6 ± 0,8 |

7,4 ± 0,5 |

7,1 ± 2,0 |

|

2007 |

3,8 ± 0,1 |

149,4 ± 10,0 |

13,7 ± 0,6 |

7,4 ± 0,4 |

6,2 ± 1,1 |

|

|

31 |

1992 |

4,1 ± 0,1 |

126,6 ± 5,0 |

14,2 ± 0,9 |

7,1 ± 0,6 |

7,1 ± 0,7 |

|

2007 |

3,7 ± 0,1 |

149,1 ± 3,6 |

11,4 ± 0,4 |

5,9 ± 0,6 |

5,5 ± 0,6 |

|

|

Редколесье |

||||||

|

10 |

1992 |

4,5 ± 0,1 |

84,6 ± 3,1 |

10,7 ± 0,8 |

6,9 ± 0,6 |

3,8 ± 0,4 |

|

2007 |

4,3 ± 0,1 |

129,1 ± 8,4 |

9,7 ± 1,3 |

7,2 ± 1,0 |

2,5 ± 0,6 |

|

|

Подкроновое пространство |

||||||

|

Фон |

||||||

|

175 |

1998 |

3,6 ± 0,3 |

193,3 ± 6,0 |

14,6 ± 1,0 |

4,6 ± 0,6 |

10,1 ± 1,5 |

|

2007 |

3,3 ± 0,0 |

180,9 ± 5,0 |

12,2 ± 0,5 |

5,1 ± 0,6 |

7,1 ± 0,5 |

|

|

Стадии техногенной дигрессии Дефолиирующие леса |

||||||

|

48 |

1992 |

4,1 ± 0,1 |

105,4 ± 9,6 |

12,4 ± 1,2 |

6,8 ± 0,6 |

5,7 ± 0,5 |

|

2007 |

4,1 ± 0,4 |

154,2 ± 10,9 |

11,9 ± 0,9 |

5,2 ± 0,5 |

6,7 ± 0,6 |

|

|

31 |

1992 |

4,2 ± 0,1 |

105,2 ± 3,2 |

10,3 ± 0,3 |

5,2 ± 0,3 |

5,1 ± 0,1 |

|

2007 |

3,9 ± 0,0 |

142,0 ± 6,0 |

10,4 ± 0,8 |

6,5 ± 0,7 |

3,9 ± 0,3 |

|

|

Редколесье |

||||||

|

10 |

1992 |

4,0 ± 0,1 |

92,4 ± 3,3 |

12,3 ± 0,4 |

6,7 ± 0,4 |

5,6 ± 0,1 |

|

2007 |

4,2 ± 0,1 |

141,8 ± 8,8 |

12,8 ± 1,3 |

8,4 ± 0,8 |

4,4 ± 0,6 |

|

Заключение

В настоящее время в результате промышленной деятельности горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий на значительной по площади территории Мурманской области наблюдается деградация лесных почв. Для оценки состояния почв северотаежных лесов изучена пространственно-временная динамика кислотности органогенного горизонта почв еловых и сосновых лесов, подверженных долговременному аэротехногенному воздействию со стороны медно-никелевого металлургического комбината "Североникель". Показано, что верхний органогенный горизонт Al-Fe гумусовых подзолов в условиях атмосферного загрязнения обладает или меньшей кислотностью или достоверно не изменяется по сравнению с почвами ненарушенных северотаежных лесов. Установлено, что в процессе техногенной дигрессии сосновых лесов снижается актуальная и гидролитическая кислотность почв межкроновых и подкроновых пространств. В древесных парцеллах возрастает содержание обменного алюминия. В процессе техногенной дигрессии еловых лесов актуальная кислотность верхнего горизонта почв снижается только в межкроновых пространствах. В органогенном горизонте почв древесных парцелл существуют эффективные механизмы нейтрализации кислотности обменными основаниями, так как в составе опада преобладает хвоя, обогащенная кальцием.

Парцеллярные различия обнаружены в фоновом ельнике кустарничково-зеленомошном, где актуальная кислотность почв древесных парцелл ниже, чем межкроновых. В условиях аэротехногенного загрязнения средние значения кислотности органогенных горизонтов почв подкроновых пространств сопоставимы с почвами межкроновых микрогруппировок как в еловых, так и в сосновых лесах.

На фоне сокращения атмосферных выбросов в сосновых дефолиирующих лесах отмечено увеличение актуальной кислотности органогенного горизонта почв межкроновых и подкроновых пространств. В техногенных редколесьях изменений pH по сравнению с предыдущим периодом исследования не выявлено. Показано, что за исследованный период гидролитическая кислотность достоверно возрастает на всех стадиях техногенной дигрессии сосновых лесов, а уровень обменной кислотности снижается только в органогенном горизонте почв межкроновых пространств дефолиирующих лесов. В еловых лесах, подверженных атмосферному загрязнению, выявлено снижение уровней гидролитической и обменной кислотности почв, за исключением стадии начальной дефолиации лесов. На стадии начальной дефолиации крон хвойных деревьев зафиксировано увеличение кислотности органогенного горизонта почв еловой парцеллы. Причиной статистически значимого повышения актуальной кислотности почв на данной стадии антропогенной трансформации может являться интенсивное опадание высоковозрастной хвои и постепенное исчезновение из фитоценоза зеленых мхов – доминантов напочвенного покрова ельников. В 2007 г. выявлено значительное возрастание обменной кислотности, содержания обменного алюминия и водорода, что указывает на интенсификацию процессов биогенного кислотообразования в почвах, находящихся на данном этапе развития древостоя.

Несмотря на то что антропогенный пресс на лесные экосистемы снизился, достигнутое к настоящему времени сокращение выбросов загрязняющих веществ недостаточно для появления устойчивой тенденции к улучшению состояния почв. Это подтверждается оценкой пространственного и временного варьирования параметров кислотности органогенного горизонта почв антропогенно нарушенных сосняков кустарничковолишайниковых и ельников кустарниково-зеленомошных, а также ранее выполненным анализом состояния доминирующих растений и лишайников на этих же объектах исследования [20; 21]. Предполагается, что дальнейшие регулярные стационарные наблюдения позволят дать объективную оценку состояния антропогенно нарушенных почв, оценить процессы, происходящие в лесных экосистемах, расположенных в зоне влияния горно-металлургических комбинатов региона.

Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН: зав. лабораторией, канд. с.-х. наук, доценту Л. Г. Исаевой, инженеру Е. А. Беловой за организацию и помощь в проведении полевых работ, а также вед. инженеру Г. Н. Андреевой за выполнение химических анализов.

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания по теме № 0233-2015-0004 "Динамика восстановления биоразнообразия и функций наземных экосистем Субарктики в условиях комбинированного действия природных и антропогенных факторов".

Список литературы Пространственно-временная изменчивость кислотности почв северотаежных лесов при снижении техногенной нагрузки

- Лукина Н. В., Никонов В. В. Питательный режим лесов северной тайги = Nutrient status of north taiga forests: природные и техногенные аспекты/под ред. Л. О. Карпачевского. Апатиты: КНЦ РАН, 1998. 316 с.

- Кислотные осадки и лесные почвы = Acidic deposition and forest soils/под ред. В. В. Никонова, Г. Н. Копцик. Апатиты: КНЦ РАН, 1999. 320 с.

- Копцик Г. Н., Копцик С. В., Венн К., Омлид Д., Странд Л. . Изменение кислотности и катионообменных свойств лесных почв под воздействием атмосферных кислотных выпадений//Почвоведение. 1999. № 7. С. 873-884.

- Кашулина Г. М., Переверзев В. Н., Литвинова Т. И. Трансформация органического вещества почв в условиях экстремального загрязнения выбросами комбината "Североникель", Кольский полуостров//Почвоведение. 2010. № 10. С. 1265-1275.

- Федорец Н. Г., Солодовников А. Н. Воздействие эмиссий Костомукшского горно-обогатительного комбината на лесные подстилки сосняков в северотаежной подзоне Карелии//Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 6. С. 143-152.

- Лянгузова И. В. Тяжелые металлы в северотаежных экосистемах России. Пространственно-временная динамика при аэротехногенном загрязнении. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 269 c.

- Медведева М. В., Яковлев А. С. Изменение биохимических показателей почв в зоне влияния Костомукшского горнообогатительного комбината//Почвоведение. 2011. № 2. С. 233-239.

- Derome J., Myking T., Aarrestad P., Isaeva L., Paatero J. . Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finish border area in Northern Fennoscandia. Helsinki: Finish Forest Research Institute, 2008. 98 p.

- Myking T., Aarrestad P., Derome J., Bakkestuen V., Bjerke J. W. . Effects of air pollution from a nickel-copper industrial complex on boreal forest vegetation in the joint Russian-Norwegian-Finnish border area//Boreal Environment Research. 2009. V. 14, N 2. P. 279-296.

- Переверзев В. Н. Почвообразование в лесной зоне Кольского полуострова//Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. № 2. С. 74-82.

- Переверзев В. Н. Зональные особенности альфагумусового почвообразования на моренных породах Кольского полуострова//Почвоведение. 2007. № 1. С. 5-11.

- Александрова Л. Н., Найденова О. Ф. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Колос, 1976. 280 с.

- Лукина Н. В., Сухарева Т. А., Исаева Л. Г. Техногенные дигрессии и восстановительные сукцессии в северотаежных лесах = Pollution-induced digressions and rehabilitation successions in Northern taiga forests. М.: Наука, 2005. 245 с.

- Сухарева Т. А., Лукина Н. В. Минеральный состав ассимилирующих органов хвойных деревьев после снижения уровня атмосферного загрязнения на Кольском полуострове//Экология. 2014. № 2. С. 97-104.

- Казимиров Н. И., Морозова P. M. Биологический круговорот веществ в ельниках Карелии. Л.: Наука, 1973. 174 с.

- Манаков К. Н., Никонов В. В. Биологический круговорот минеральных элементов и почвообразование в ельниках Крайнего Севера. Л.: Наука, 1981. 196 с.

- Яшин И. М., Кауричев И. С. Особенности процессов глее-и подзолообразования в почвах таежных экосистем//Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1996. № 1. C. 79-98.

- Кашулина Г. М., Кубрак А. Н., Коробейникова Н. М. Кислотность почв в окрестностях медно-никелевого комбината "Североникель", Кольский полуостров//Почвоведение. 2015. № 4. С. 486-500.

- Соколова Т. А., Толпеша И. И., Трофимов С. Я. Почвенная кислотность. Кислотно-основная буферность почв. Соединения алюминия в твердой фазе почвы и почвенном растворе. Тула: Гриф и К, 2012. 124 с.

- Сухарева Т. А. Оценка состояния сосновых лесов в зоне влияния медно-никелевых комбинатов при уменьшении эмиссионной нагрузки//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 3 (3). С. 1072-1076.

- Сухарева Т. А. Элементный состав талломов лишайника Cladоnia stellaris в условиях атмосферного загрязнения//Труды Карельского научного центра РАН. 2016. № 4. С. 70-82.