Пространственно-временная изменчивость промысловой значимости различных районов рыбного лова в Баренцевом море

Автор: Жичкин Александр Павлович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования закономерностей пространственно-временной изменчивости рыбопромысловой значимости различных районов Баренцева моря за последнюю четверть ХХ и первую декаду XXI вв. Выявлена существенная зависимость географии и результативности рыбного промысла от теплового состояния вод и ледовых условий. Установлено, что промысловое значение различных районов лова во многом определяется влиянием антропогенных факторов. Показана межгодовая изменчивость видового состава вылова морских рыбных объектов.

Баренцево море, рыбный промысел, природные и антропогенные факторы, промысловая значимость, климатические колебания

Короткий адрес: https://sciup.org/14294713

IDR: 14294713

Текст научной статьи Пространственно-временная изменчивость промысловой значимости различных районов рыбного лова в Баренцевом море

Баренцево море относится к одним из наиболее продуктивных районов Мирового океана. Одной из важнейших составляющих функционирования природо-хозяйственной системы моря является рыбный промысел ( Матишов, Денисов , 1999; Борисов и др. , 2001; Денисов , 2002). Ихтиофауна Баренцева моря насчитывает более 180 видов и подвидов рыб ( Карамушко , 2008). Основными видами промысловой части ихтиофауны являются такие донные рыбы, как треска, пикша, зубатки, морские окуни, черный палтус, морская камбала, камбала-ерш, и пелагические – мойва и сайка.

За многие десятилетия собран обширный материал по рыболовству в Баренцевом море. Использование массового и регулярного материала по распределению промысловой части ихтиофауны на акватории моря дает возможность получить достаточно ясное представление о современной эволюции рыбного промысла в различные периоды климатических флуктуаций. Эта информация в значительной мере отражает состояние экосистемы Баренцева моря на протяжении последних 35 лет. Систематизация и обобщение промысловой информации с применением геоинформационных технологий позволяют выявить некоторые важные особенности межгодовых изменений распределения промысловых скоплений наиболее массовых видов рыб на акватории моря, обусловленные как природными, так и антропогенными факторами ( Матишов, Жичкин , 2008; Матишов и др ., 2010; Жичкин , 2011б; 2013).

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа пространственно-временной изменчивости рыбопромысловой значимости различных районов Баренцева моря в наиболее контрастные по тепловому состоянию промежутки времени: холодного (1979-1981 гг.) и теплого (20082011 гг.). Исследования проведены на основе базы данных по географии и промысловым параметрам ежемесячного российского рыбного лова за 1977-2012 гг., созданной в Мурманском морском биологическом институте. Методы создания указанной базы данных подробно изложены в работах ( Матишов, Жичкин , 2008; Матишов и др ., 2010).

Расчеты рыбопромысловой значимости и видового состава уловов выполнены для промысловых районов Баренцева моря, приведенных на карте, изданной Главным управлением навигации и океанографии Министерства обороны СССР по заказу Главного управления "Севрыба" в 1974 г. Под промысловой значимостью (удельным весом) того или иного района подразумевается объем вылова в этом районе от общего вылова в Баренцевом море за один и тот же период времени, выраженный в процентах. В случае рассмотрения акватории лова, включающей несколько районов за промысловую значимость этой акватории, принималась суммарная значимость (суммарный удельный вес) районов, входящих в нее.

2. Влияние природных факторов

Современные глобальные изменения климата характеризуются существенной пространственно -временной неоднородностью. При этом биологическая продуктивность и распределение водных биоресурсов Баренцева моря в значительной степени зависят от изменчивости всех компонент климатической системы "атмосфера - гидросфера - криосфера" ( Бочков, Терещенко , 1992; Жичкин , 2013; Матишов, Жичкин , 2013).

Анализ многолетних материалов по тепловому состоянию вод Баренцева моря показывает, что для 1977-2012 гг. отчетливо выделяется ряд периодов похолоданий (1977-1982, 1986-1988, 1996-1998 гг.) и потеплений (1983-1984, 1989-1995, 1999-2012 гг.). Баренцево море является транзитным регионом, через который примерно 50 % атлантических вод поступает в Арктический бассейн. Следовательно, будучи составной частью единой термодинамической системы Арктика - Северная Атлантика, спектр изменчивости характеристик атлантических вод в Баренцевом море должен охватывать все масштабы, из которых 50-60-летние низкочастотные колебания являются наиболее существенными ( Polyakov et al. , 2004). На их фоне развиваются более мелкомасштабные процессы (3-7 лет), проявляющиеся в виде известной череды теплых и холодных лет (например, похолодание 1977-1982 или 1986-1988 гг.), связанные с особенностями межгодовой изменчивости атмосферной и океанической адвекции и локальными атмосферными процессами непосредственно в шельфовом Баренцевом море ( Матишов, Жичкин , 2013).

Важной отличительной особенностью Баренцева моря является наличие ледяного покрова, который оказывает существенное влияние как на природные процессы, так и на хозяйственную деятельность человека. На протяжении последних 35 лет происходили значительные межгодовые флуктуации ледовитости Баренцева моря ( Жичкин , 2012). В целом изменение ледовитости в течение рассматриваемого периода представляло собой почти зеркальное отражение изменчивости теплового состояния водных масс моря.

Колебание ледовитости Баренцева моря наряду с изменчивостью теплового состояния водных масс оказывает значительное влияние на рыбный промысел. Эта особенность океанографического режима порой ограничивает акваторию для ведения лова промысловых гидробионтов. В целом в годы с высокой ледовитостью промысел, как правило, локализован в южной и юго -западной частях моря, а при пониженной ледовитости Баренцева моря происходит значительное расширение районов промысла в северном и восточном направлениях ( Жичкин , 2013).

Одним из наиболее ярко выраженных промежутков экстремального развития гидрометеорологических процессов в Баренцевом море стал период аномального похолодания 1977-1982 гг. Ослабление адвекции тепла атлантических вод из Норвежского моря, преобладание ветров северных направлений и интенсификация под их воздействием холодных течений способствовали формированию в 1977-1982 гг. на акватории Баренцева моря суровых ледовых условий и значительного дефицита тепла. Негативное влияние этого явления отразилось на экосистеме моря и имело глубокие биологопромысловые последствия, в частности, на распределение промысловых концентраций рыбы по акватории моря и протяженность их миграций.

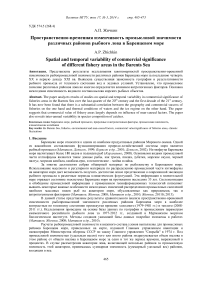

В этот период промысел велся в основном в южной и юго-западной частях Баренцева моря. Так, в наиболее холодные 1979-1981 гг. удельный вес только одного промыслового района, расположенного в прибрежье Мурмана (Рыбачья банка), составил более 30 % от общего отечественного вылова рыбы в море (рис. 1а). Промысловая значимость других районов южного участка моря, прилегающих к Рыбачьей банке, колебалась от 2 до 7 %. В целом суммарная промысловая значимость районов южной части моря (к югу от 73°с.ш.) в этот период составила около 60 %.

В северной части Баренцева моря повышенной промысловой значимостью отличались Центральная возвышенность и Возвышенность Персея. При этом суммарный удельный вес всех промысловых районов северной половины моря (севернее Демидовской банки) в два раза уступал южной половине и был примерно равен удельному весу одной Рыбачьей банки.

На рубеже 1980-1990-х гг. в Баренцевом море наступила теплая фаза климатических колебаний ( Бойцов , 2006; Матишов , 2007; Жичкин , 2011а), которая продолжается по настоящее время. Она характеризуется высокими значениями положительных аномалий температуры воды и низкой ледовитостью. В связи с этим период 1996-1998 гг., возможно, следует рассматривать как промежуток локального похолодания на фоне крупномасштабного потепления.

С наступлением теплой фазы в Баренцевом море произошло перераспределение основных участков промысла рыбы и как следствие изменение промысловой значимости различных районов моря. Так, в 2008-2011 гг. наибольшую промысловую значимость приобрели северо-западные районы экосистемы Баренцева моря (рис. 1б). Суммарный удельный вес этих районов (от склонов Медвежинской банки и Возвышенности Персея до Западного Шпицбергена) составил одну треть от всего моря. В южной части моря наблюдалось приблизительно равномерное (в основном по 2-3 %) распределение удельного веса между районами от прибрежья Мурмана в восточном направлении до Гусиной банки и прибрежных вод Новой Земли.

Рис. 1. Промысловая значимость районов российского лова рыбы в Баренцевом море в холодный (а) и теплый (б) периоды

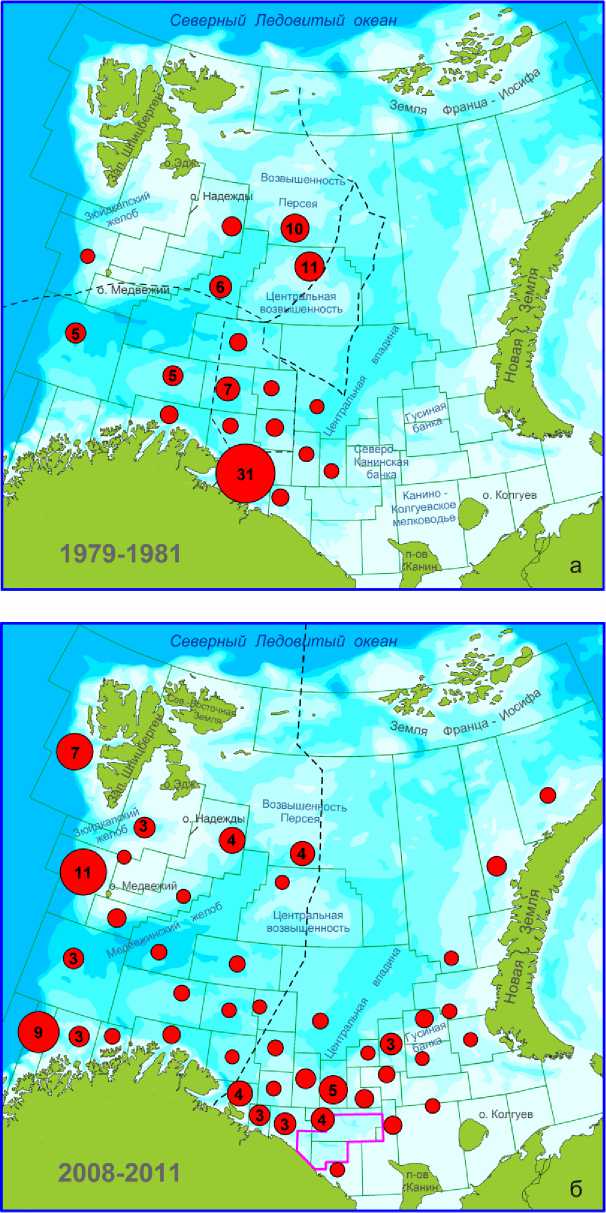

По видовому составу в холодные 1979-1981 гг. в общем вылове по морю доминировала мойва (рис. 2а). Суммарная доля таких ценных видов рыб, как треска и пикша, едва достигала 13 %. Вместе с тем, в этот период была заметна доля морского окуня.

□ треска □ пикша □ мойва ■ окуни □ зубатки □ палтус ■ сайка ■ сайда □ прочие

Рис. 2. Видовой состав российского вылова рыбы в Баренцевом море в холодный (а) и теплый (б) периоды

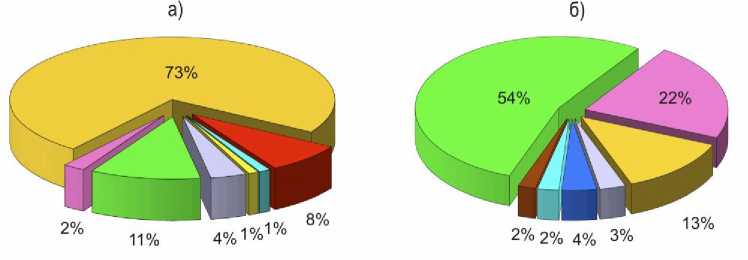

Косяки мойвы, в соответствии со своими нагульными и нерестовыми миграциями, наблюдались как на севере, так и на юге моря в зависимости от времени года. При этом на большей части акватории Баренцева моря доля вылова мойвы по отдельным районам колебалась от 65 до 95 %, а на Возвышенности Персея, Центральной возвышенности, Рыбачьей и Кильдинской банках достигала 100 %. Основной отечественный вылов трески в этот период был получен на склонах Мурманской банки и на Нордкинской банке, доля вылова трески по этим районам изменялась от 25 до 45 %. В западных районах моря (Западный склон Медвежинской банки, Район Копытова) основу вылова (до 90 %) составлял окунь (рис. 3а).

По видовому составу в теплые 2008-2011 гг. в общем вылове по морю преобладала треска (рис. 2б). Вместе с тем, по сравнению с холодными 1979-1981 гг., в общем вылове примерно в 10 раз возросла доля пикши, а доля мойвы, напротив, снизилась более чем в 5 раз. При этом наибольшее преобладание трески наблюдалось в северо-западных районах моря (Возвышенность Персея и Район Надежды), где доля ее вылова достигала 95-98 % (рис. 3б). Значительная доля вылова трески была также в районах, расположенных от Мурманского мелководья до прибрежных вод Новой Земли (от 45 до 90 %) и в районах у северного побережья Норвегии (Маланг, Фулей и Сере банки - от 60 до 75 %).

Преобладание пикши наблюдалось в южных (Канинская банка, Канино -Колгуевское мелководье) районах моря, где ее доля от общего вылова в этих районах достигала 60-65 %. Кроме того, значительные объемы пикши вылавливались в северо-западных (Западный склон Медвежинской банки, Западный Шпицберген) районах моря, где ее доля от общего вылова в этих районах составляла 33-35 %.

Наибольшие объемы вылова мойвы были в южных районах моря, прилегающих к побережью Мурмана и Норвегии (от Западного Прибрежного района до Норвежского желоба). Доля мойвы в этих районах колебалась от 45 до 60 %.

В центральных районах моря (от Центрального плато и Демидовской банки до Центральной Возвышенности и Западного желоба) была заметна доля зубаток (от 25 до 45 %). На северо-востоке моря (район полуострова Адмиралтейства, район мыса Желания) практически 100 % вылова обеспечивала сайка. На крайнем юго-западе экосистемы Баренцева моря наблюдалось присутствие сайды. Следует отметить, что в условиях потепления сайда в рассматриваемый период отмечалась и в прибрежных районах Мурмана (доля от общего вылова на Рыбачьей и Кильдинской доходила до 3-5 %).

3. Влияние антропогенных факторов

Как показала многолетняя практика морского рыболовства на промысловые запасы рыб, географию и результативность промысла наряду с абиотическими значительное влияние оказывают и антропогенные факторы.

К одним из наиболее существенных из них, несомненно, следует отнести чрезмерную интенсивность промысла. Увеличение рыболовных усилий в 1970-е гг. привело к перелову и снижению воспроизводительной способности стад практически всех промысловых рыб Баренцева моря ( Матишов, 1992; Борисов и др. , 2001; Денисов , 2002).

Так, значительное увеличение общего объема вылова трески в сочетании с отрицательными аномалиями среднегодовой температуры воды привели к резкому снижению ее запасов в 1977-1983 гг. с 2.1 до 0.8 млн т ( Треска... , 2003). Подобно треске, промысловые запасы пикши к середине 1980-х гг. также были в депрессивном состоянии. Сочетание указанных причин во многом и обусловило локализацию промысловых скоплений трески и пикши на сравнительно ограниченной акватории в южной части моря (рис. 1а).

Рис. 3. Видовой состав российского вылова рыбы в промысловых районах Баренцева моря в холодный (а) и теплый (б) периоды

Значительное влияние на географию и изменчивость промысловой значимости различных районов Баренцева моря оказывали антропогенные факторы социально-экономического и управленческого характера.

Так, в начале 1990-х гг. в силу изменившейся экономической ситуации в России промысел трески в Баренцевом море был переориентирован на западный рынок. Рыболовным компаниям стало выгодно ловить более крупную рыбу, а также работать в непосредственной близости к портам сдачи уловов (в частности, в Норвегии) с целью экономии топлива и времени ( Атлантическая... , 1996). Поэтому стали чаще использоваться для промысла районы Маланг, Рест, Сере и Фулей банок, расположенных у северо-западного побережья Норвегии (несмотря на сложные условия работы для траулеров: большая расчлененность рельефа дна, тяжелые грунты, сильные течения, обилие губки).

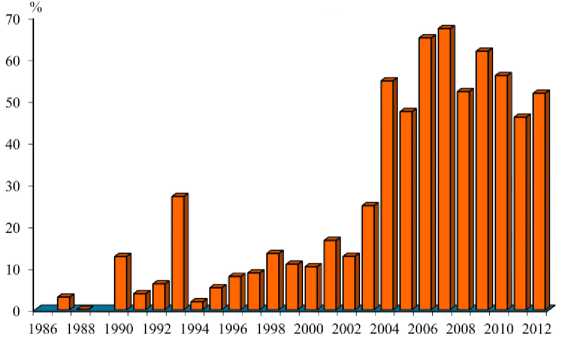

Ярким примером тому может служить освоение отечественным флотом района Маланг и Фулей банок. Попытки лова трески здесь предпринимались еще в 1980-е гг., но из-за отсутствия необходимого промыслового оборудования для работы в тяжелых условиях этого района, упомянутых выше, а также достаточной экономической мотивации промысел развития в те годы не получил. Однако с изменением социально-экономических условий и переходом на новые формы хозяйствования промысел в этом районе удалость наладить. Доля вылова на Маланг и Фулей банках постоянно увеличивалась и в январе -апреле 2004-2012 гг. она составляла от 50 до 68 % от всего отечественного вылова трески в Баренцевом море в этот сезон года (рис. 4).

Рис. 4. Удельный вес района Маланг и Фулей банок в общем отечественном вылове трески в Баренцевом море январе-апреле 1986-2012 гг.

Именно этим обусловлена повышенная по сравнению с другими участками моря промысловая значимость района Маланг банки, указанная на рис. 1б.

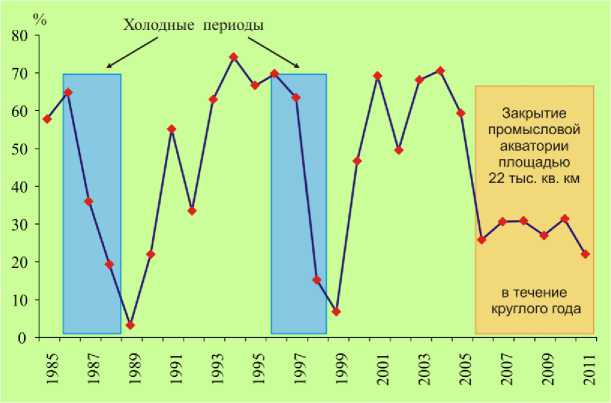

Примером влияния как природных, так и антропогенных факторов на промысловую значимость районов лова является динамика удельного веса акватории на юге Баренцева моря (Мурманское мелководье, Восточный Прибрежный район, Канинская банка, Канино-Колгуевское мелководье), где традиционно в летне-осенний период ведется специализированный промысел пикши.

Так, в 1987-1989 и 1997-1999 гг. происходило уменьшение промысловой значимости обозначенной акватории, которое определялось в основном природными факторами, похолоданием водных масс (рис. 5). После окончания холодных промежутков удельный вес этого участка вновь восстанавливался. Так было и в благоприятные по гидрологическим условиям 2001 -2005 гг., когда удельный вес здесь был на высоком уровне. Однако после этого произошло резкое уменьшение промысловой значимости рассматриваемого участка. Последнее обстоятельство было обусловлено уже антропогенным фактором, а именно введением с 2006 г. запрета на промысел донными тралами в течение круглого года на значительной части указанной акватории (границы участка обозначены лиловым цветом на рис. 1б и 3б).

В данном случае не следует рассматривать воздействие антропогенного фактора исключительно как отрицательное. С экономической точки зрения, это влияние имеет негативный оттенок, т.к. произошло уменьшение вылова (образовавшийся ежегодный недолов на данном участке оценивается примерно в 8-10 тыс. т). Однако эти потери в вылове были восполнены за счет освоения других участков моря. Сложившиеся обстоятельства заставили рыбодобывающие компании искать альтернативные участки лова и в итоге передислоцировать значительное количество промысловых судов в районы к западу от острова Медвежий и архипелага Шпицберген, где после 2007 г. стал увеличиваться объем российского вылова пикши. В 2012 г. он достиг здесь максимальной величины (около 55 тыс. т) по сравнению с предшествующими годами.

Рис. 5. Динамика промыслового значения участка лова пикши в южной части Баренцева моря в 1985-2011 гг.

Указанные обстоятельства привели к изменению географии отечественного промысла пикши, что имеет как отрицательные, так и положительные моменты. К отрицательным можно отнести удаленность новых районов промысла, а значит, увеличение расхода топлива и времени на переходы судов к участкам лова. Однако это компенсируется более дорогостоящим сырьем (более крупная рыба, которая пользуется на рынке большим спросом). К позитивным моментам следует отнести снижение пресса промысла на неполовозрелую и более мелкую пикшу, которая составляет основу уловов в российских водах, в частности на южном участке Баренцева моря. Это в свою очередь позволит сохранить потенциальное потомство, внесет свой вклад в увеличение популяции и пополнение нерестовой части стада, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому состоянию промыслового запаса пикши ( Лепесевич и др. , 2006).

4. Заключение

Таким образом, исследования показали, что в течение последних тридцати пяти лет распределение скоплений рыбы и промысловая значимость основных районов рыбного лова в экосистеме Баренцева моря испытывали значительные межгодовые колебания. С одной стороны, это было обусловлено динамикой природных процессов, таких как изменчивость теплосодержания водных масс и ледовитости акватории моря. С другой стороны, промысловая значимость различных районов лова во многом определяется воздействием антропогенных факторов, таких как увеличение или уменьшение промысловых усилий, введение рыбоохранными органами как России, так и Норвегии закрытых районов в целях предотвращения вылова молоди рыб, коммерческие интересы добывающих компаний при смене районов промысла и т.д.

Отдельно следует отметить такой значимый антропогенный фактор управленческого характера, как деятельность Смешанной российско-норвежской комиссии (СРНК) по рыболовству. За время своего существования СРНК принимала немало решений и рекомендаций, которые приводили к изменению промысловой значимости тех или иных районов моря (как это было, например, в 1992 г. после запрета лова мойвы севернее 74°с.ш. в целях сохранения ее молоди). Реализация комплекса мер регулирования рыбного промысла под эгидой СРНК в экосистеме Баренцева моря, несомненно, приносит положительные результаты в деле обеспечения устойчивого рыболовства с оптимальным состоянием запасов водных биологических ресурсов.