Пространственно-временной анализ динамики степной растительности Южного Урала

Автор: Морозова Людмила Михайловна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена динамики степной растительности Южного Урала в зависимости от изменения экономического состояния хозяйствующего субъекта за 50-летний период. Даны рекомендации по осуществлению рационального природопользования.

Южный урал, степи, пастбищные нагрузки, деградация, восстановление

Короткий адрес: https://sciup.org/148200817

IDR: 148200817 | УДК: 574.4(212.6+470.56)

Текст научной статьи Пространственно-временной анализ динамики степной растительности Южного Урала

Губерлинский мелкосопочник на Южном Урале является удобной территорией для рассмотрения динамики степных экосистем в том плане, что здесь исключен хотя бы один вид широкомасштабного воздействия человека на степную растительность – тотальная распашка. Широкое распространение малоразвитых щебнисто-каменистых почв по склонам и вершинам сопок сделали этот район непригодным для возделывания зерновых. Но он вполне пригоден для козоводства и является центром формирования знаменитой Оренбургской породы пушных коз. Наиболее старым и известным козоводческим хозяйством в Оренбургской области в 1960-1980 гг. был козплемсовхоз Губерлинский, располагающий 36 тыс. га кормовых угодий. На территории этого хозяйства в 1981 г автором были начаты исследования динамики степной растительности Губерлинского мелкосопочника. С 1981 по 1989 гг. исследование степной растительности проведено на всей территории кормовых угодий, выполнено 700 геоботанических описаний. В 1982 – 1983 гг. были определены 17 стационарных площа дей на четырех эко лого-топографических профилях, проложенных в градиенте пастбищных нагрузок, на которых 2 года проводились исследования сезонной и погодичной динамики видового состава, запаса и структуры надземной фитомассы и биомассы, обусловленной климатическими условиями и антропогенным воздействием. В 1984 – 1989 гг. наблюдения за состоянием растительности на стационарных площадях проводились один раз в год в период наибольшей продуктивности травостоя – в средней декаде июня. С 1990 г. по 2003 г. наблюдения не проводились. В июне 2004 и июне 2009 гг. проведено разовое обследование стационарных площадей с описанием видового состава и взятием проб для выявления запаса и структуры травостоя. Полученные материалы позволили выявить многолетнюю антропогенную динамику степной растительности, а изучение экономического паспорта совхоза – выявить связь этой динамики с экономическими показателями хозяйства.

Совхоз организован в середине 50-х годов прошлого века и прошел к настоящему времени несколько

этапов своей истории. Исходя из анализа многолетних экономических показателей совхоза, логично выделить следующие этапы: 1956 – 1965 – этап становления и развития хозяйства; 1966 – 1975 – этап стабильного существования и высоких экономических показателей, стабильного роста поголовья коз; 1976 – 1989 – этап постепенного спада экономического благополучия совхоза, потери рентабельности, снижения качества продукции; 19901995 –период развала хозяйства, потеря основного поголовья коз; 1996 – 2007 – годы глубокого экономического кризиса; 2009 – начало этапа постепенного возрождения (количество коз увеличилось почти в 3 раза против 2004 г.).

Поскольку выпас коз и заготовка кормов на зиму являлись основными видами антропогенного воздействия на степные экосистемы, их состояние в течение 50 лет изменялось в соответствии с динамикой экономического состояния хозяйства.

В период становления козплемсовхоза и стабильного роста поголовья коз растительность степных пастбищ испытывала рост пастбищных нагрузок и постепенно изменялась под действием выпаса. Происходило уничтожение многих степных видов разнотравья на всей выпасаемой территории. Наиболее заметно оскуднела богатая высокотравьем флора луговых степей по ложбинам стока и в верховьях многочисленных балок. Из травостоя эксплуатируемых территорий исчезли Centaurea ruthenica, C. scabiosa, Seseli libanotis, Adonis wolgen-sis, Anemone sylvestris, Pulsatilla patens , Filipendula vulgaris и др. Изменился видовой состав злаков: исчезли или сократили обилие Avenastrum schellianum , Stipa spp. (перистые), Phleum phleoides и др. Исчезла Cerasus fruticosa , снизилось обилие Amygdalus nana .

В период расцвета хозяйства процессы деградации степной растительности нарастали и углублялись. К 1975 г. совхоз достиг хороших экономических показателей и высокой рентабельности. Поголовье коз составило 30 тысяч. Было вложено много средств в постройку новых козоводческих комплексов. Но именно в 1975 г. случилась наиболее жесткая за последние 50 лет засуха – за весь вегетационный период выпало всего 48 мм осадков. Растительность пастбищ выгорела под палящим солнцем, а стада коз вытоптали ослабленные рас- тения. Запасы кормов проводили в других регионах и везли на Южный Урал. В округе срезали все заросли кустарников для формирования запаса веничных кормов на зиму. В 1975 г. на перезимовку было оставлено наиболее высокое поголовье коз за всю историю совхоза – 31 тыс. Недокормленные животные дали менее качественный пух, полученная от его сдачи прибыль не покрыла все расходы на постройку новых комплексов и запас кормов в отдаленных регионах. Себестоимость пуха в 1976 г. сильно выросла и, начиная с 1976 г. хозяйство стало нерентабельным. Поголовье коз снизилось и до 90-х годов варьировало на отметке 22-26 тыс. Построенные козоводческие комплексы остались невостребованными и просто разрушились в последующие годы. Степные пастбища, перегруженные в период сильнейшей засухи, снизили продуктивность и качество кормов.

В 1980-е годы было зафиксировано, что процессы деградации степной растительности протекают повсеместно и сопровождаются снижением флористического разнообразия, снижением запаса и качества кормов [1, 2, 3], формированием нетипичной для данной зоны растительности (табл. 1), имеющей совершенно иной видовой состав, структуру надземной фитомассы и круговорот веществ, что не могло не отразиться на процессах почвообразования и почвосохранения.

Площадь наиболее сохранившихся степных сообществ, используемых в качестве сенокосов, составляла около 8 %, остальные угодья представляли деградированные в разной степени пастбища и абсолютно выбитые выгоны, рассредоточенные вокруг сел и летних точек выпаса коз по всей тер- ритории угодий. Таким образом, растительность на 92 % площади совхозных пастбищ была изменена вследствие высоких пастбищных нагрузок и снизила свою первичную продукцию по сравнению с зональными показателями (табл. 1).

Деградация пастбищной растительности отразилась и на качестве козьего пуха – основной продукции хозяйства: в конце 80-х годов его не принимали на комбинат ручного вязания из-за низкого качества.

Экономическая перестройка в стране в середине 90-х привела хозяйство совхоза Губерлинский в полный упадок, поголовье коз снизилось в 10 раз, что создало условия для восстановления растительности степей. В 2004 г. было зафиксировано активное восстановление растительности на всех стадиях пастбищной деградации. Но особенно заметно изменилась растительность выгонов. Здесь за 10 лет восстановления сформировались дерно-виннозлаковые сообщества с доминированием Fes-tuca valesiaca и Stipa capillata. В группе разнотравья изменилось соотношение видов: значительно снизилось обилие пастбищных однолетников, некоторые исчезли из состава травостоя, но виды степного разнотравья не появились. Увеличилось обилие многолетних трав, единично встречающихся на выгонах. Исчезли тропы-террасы по склонам сопок, увеличилось общее проективное покрытие растительности, высота травостоя, обилие некоторых видов кустарников.

Запас надземной фитомассы на выгонах увеличился, доля дерновинных злаков в составе биомассы (живой части травостоя) восстановилась до 52 % [4].

Таблица 1 . Изменение фитоценотических показателей степей Губерлинского мелкосопочника под воздействием выпаса

|

Показатели |

Антропогенная нагрузка |

||

|

Косимая степь |

Пастбища |

Выгоны |

|

|

Общее число видов на 3000 м2 |

180 |

125 |

64 |

|

Число семейств |

28 |

21 |

17 |

|

Доля травянистых многолетников, % |

76 |

66 |

42 |

|

Доля малолетников, % |

14 |

23 |

48 |

|

Доля ксерофитов, % |

47 |

64 |

78 |

|

Доля мезофитов, % |

11 |

3 |

0 |

|

Общее проективное покрытие, % |

90 – 100 |

60 – 70 |

40 – 50 |

|

Высота травостоя, см |

40 – 60 |

15 – 30 |

3 – 7 |

|

Высота кустарников, см |

60 – 90 |

15 – 50 |

5 – 8 |

|

Диаметр дерновин злаков, см |

8 – 15 |

6 – 10 |

3 – 1 |

|

Максимальный за лето запас надземной фитомассы, т/га |

3,9 – 4,9 |

1,0 – 2,7 |

0,9 |

|

Доля биомассы в фитомассе, % |

42 |

57 |

96 |

|

Доля ветоши, % |

43 |

13 – 22 |

4 |

|

Доля подстилки, % |

15 |

11 – 40 |

0 |

|

Доля дерновинных злаков в надземной биомассе, % |

60 – 84 |

41 |

0 |

|

Доля разнотравья в надземной биомассе, % |

40 |

35 – 44 |

79 – 95 |

|

Доля полыни австрийской в надземной биомассе, % |

0 |

35 – 44 |

4 – 21 |

Обследование стационарных площадей в 2009 г. показало, что за 5 лет (по сравнению с 2004 г.) состояние растительности изменилось незначительно, отмечено только некоторое увеличилось проективного покрытия. Растительность первой и второй стадий деградации восстановилась до состояния сообществ с умеренным выпасом, исчезли тропы, лишенные растительности, и сбоины, однако видовой состав группы разнотравья не изменился, за 15 лет не появились типичные для сенокосных территорий виды трав. Положительные элементы рельефа с малоразвитыми щебнисто-каменистыми поч- вами остаются не покрытыми, или покрыты очень разреженной растительностью.

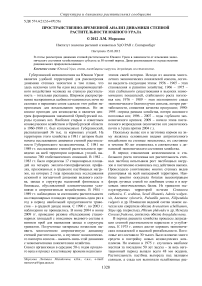

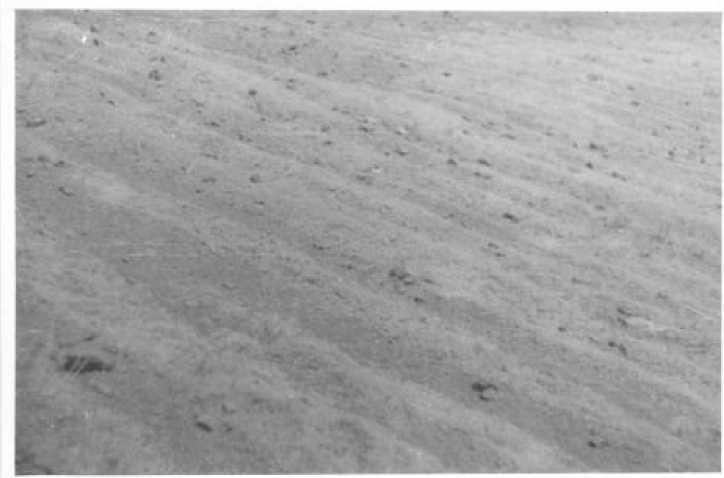

Растительность выгонов на разных площадях по видовому составу злаков за 15 лет восстановилась до первой и второй стадии деградации, но по видовому составу разнотравья осталась близкой к третьей стадии. Обилие однолетников снизилось, но они не исчезли. В 2009 г., через 5 лет после последнего обследования в 2004 г., на одном из профилей зафиксировано появление перистых ковылей Stipa zalesskii (фото 1 и 2). Других существенных изменений видового состава и состояния растительности не выявлено.

Фото 1. Снимок 1983 г. Рогачевый выгон по склону сопки. Растительность низкая и разреженная, сохраняется только между троп, повсеместно видны камни. Такими склон оставался до 1993-94 гг.

Фото 2 . Снимок этого же склона в 2009 г. Типчаково-ковыльное сообщество - результат восстановления выгона за 15 лет. Перистый ковыль ( Stipa zalesskii ) в 2004 г. не был выявлен

Таким образом, анализ состояния степной растительности Южного Урала за разные периоды экономического развития хозяйствующего субъекта за длительный отрезок времени показал, что динамика степей Южного Урала находится в прямой зависимости от экономического состояния как страны в целом, так и хозяйства, осуществляющего природопользование. В периоды экономического подъема эксплуатация природных ресурсов осуществляется без всяких правил рационального природопользования, что ведет к истощению природных ресурсов – деградации и опустыниванию степной растительности. Снижение количества и качества кормов ведет к ухудшению продукции животноводства, снижению прибыли и рентабельности хозяйства.

Деградация исходной степной растительности на значительной территории является причиной многих экологических проблем. Наиболее важными являются следующие:

-

- снижение биологического разнообразия территорий на локальном и региональном уровне;

-

- исчезновение популяций редких видов;

-

- опустынивание – проникновение в степные районы полупустынных и пустынных однолетников, быстро разрастающихся и формирующих низкотравные сообщества на освободившихся от степной растительности территориях. При этом коренным образом меняется структура надземной фитомассы и микроклимат в травянистых фитоценозах;

-

- наблюдается иссушение и распыление верхних почвенных горизонтов, активизация процессов водной и ветровой эрозии почв;

-

- снижение первичной продукции растительного покрова;

-

- изменение состава зооценозов;

Многолетние наблюдения за степной растительностью Губерлинского мелкосопочника на стационарных площадях показали, что при интенсивном воздействии коз (прогон, ежедневный выпас) изменение степей происходит за 1-2 пастбищных сезона. Ежегодные пастбищные нагрузки равные 0,3 га пастбищ для 1 козы недопустимо высоки и неизбежно приводят к деградации степных пастбищ. В засушливые годы такие нагрузки для степной растительности катастрофичны. Многочислен- ные многолетние стоянки коз, включая сезонные, формируют крупные очаги опустынивания степной растительности.

Экологические проблемы при разведении коз будут менее острыми, если использовать элементарные приемы рационального природопользования: не перегружать пастбища и не изымать ежегодно до 80-100% первичной продукции трав и кустарников, учитывать сезонную и погодичную динамику запаса кормов на пастбищах. По нашим оценкам, на одну козу необходимо выделять не менее 3 га пастбищ на 1 пастбищный сезон. Исследования погодичной динамики продуктивности степей показали, что максимальные за сезон запасы летних кормов коррелируют с высотой снежного покрова в конце зимы. Это позволяет еще до начала пастбищного сезона, по метеоданным и средним многолетним данным по запасу кормов, правильно спланировать поголовье коз.

Снижение запаса зеленых кормов на пастбищах к концу летнего сезона обусловлено биологией степных трав, и это природное явление также необходимо учитывать с целью сохранения упитанности животных и качества их продукции. По нашим данным, с середины июля козам необходима ежедневная подкормка.

Список литературы Пространственно-временной анализ динамики степной растительности Южного Урала

- Морозова Л.М. Динамика степной растительности Южного Урала под воздействием выпаса/Л.М. Морозова//Растительный мир Урала и антропогенные изменения. Свердловск, 1985. С. 89-99.

- Морозова Л.М. Запасы и структура надземной фитомассы степных сообществ в связи с их пастбищной деградацией/Л.М. Морозова//Структура, продуктивности и динамика растительного покрова. Свердловск:УрО АН СССР, 1990. С. 3-16.

- Морозова Л.М. Изменение степной флоры Южного Урала под воздействием выпаса/Л.М. Морозова//Рациональное использование и охрана растительного мира Урала. Свердловск, 1991. С 51-65.

- Морозова Л.М. Восстановление степных экосистем Южного Урала, находящихся на последних стадиях деградации//Степи Северной Евразии: Материалы V международного симпозиума/Под редакцией А.А. Чибилева. Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2009. С. 476 -480.