Пространственное распределение 90Sr и 137Cs в почве наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС

Автор: Панов А.В., Титов И.Е., Коржавин А.В., Кречетников В.В., Коржавина Т.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе созданной сети радиоэкологического мониторинга оценено содержание наиболее радиологически значимых техногенных радионуклидов в почве наземных (антропогенной, природных и аграрных) экосистем 30километровой зоны влияния Белоярской АЭС в 2013 и 2019 гг. В модуле ArcMap 10.5 пакета ArcGIS разработан проект геоинформационной системы (ГИСпроект) пространственного распределения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), а также плотности загрязнения 90Sr и 137Cs почвенного покрова в районе размещения атомной станции. Выделены участки в Ольховском болоте санитарнозащитной зоны АЭС с повышенными до 37 раз уровнями МАЭД по сравнению с региональными показателями. В это болото много лет сбрасывались технологические воды Белоярской АЭС, содержащие техногенные радионуклиды. Плотность загрязнения почв 137Cs в Ольховском болоте достигает в среднем 2,4 МБк/м2, 90Sr – 23 кБк/м2. По степени снижения содержания 137Cs в почвенном покрове наземные экосистемы района размещения Белоярской АЭС располагаются в ряд: Ольховское болото, леса, луга, антропогенные участки, целинные земли, огороды, пашня. Локальные участки с повышенной плотностью загрязнения 90Sr (23 кБк/м2) отмечены в южном направлении от Белоярской АЭС на расстоянии 1025 км и обусловлены как выбросами реакторов её первой очереди, так и влиянием ВосточноУральского радиоактивного следа от аварии на ПО «Маяк». Соотношение 137Cs/90Sr в почвах района размещения Белоярской АЭС составляет в среднем 3,3. Это выше показателя глобальных радиоактивных выпадений (1,6) и объясняется воздействием предприятий ядернотопливного цикла Уральского региона в начальный период их работы.

Атомные электростанции, антропогенные экосистемы, природные экосистемы, аграрные экосистемы, техногенные радионуклиды, радиоэкологический мониторинг, плотность загрязнения, геоинформационные экосистемы, радиобиология, охрана окружающей среды и безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/170210837

IDR: 170210837 | УДК: 504.054:621.039:539.16 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-3-61-73

Текст научной статьи Пространственное распределение 90Sr и 137Cs в почве наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС

Обеспечение радиационной безопасности человека и биоты в районах размещения атомных электростанций (АЭС) является одной из ключевых задач развития мировой ядерной энергетики [1, 2]. Поэтому при эксплуатации АЭС большое внимание уделяется контролю за выбросами и сбросами техногенных радионуклидов в атмосферу, водные, наземные природные и аграрные экосистемы. Оценка радиационной обстановки в зоне влияния атомной станции проводится на сети радиационно-экологического мониторинга, который является локальным и включает два основных направления: контроль источника загрязнения и наблюдение за состоянием окружающей среды [3, 4].

Вследствие несовершенства систем очистки выбросов и сбросов радионуклидов в окружающую среду, на ранних этапах развития ядерных технологий вблизи ряда АЭС образовались локальные участки с повышенным уровнем радиоактивности. Примером такого радиационного

Панов А.В.* – и.о. директора, д.б.н., проф. РАН. ОИАТЭ. Титов И.Е. – науч. сотр.; Кречетников В.В. – науч. сотр. НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ. Коржавин А.В. – ст. науч. сотр., к.в.н.; Коржавина Т.Н. – ст. инж., к.п.н. ИЭРиЖ УрО РАН.

наследия является Ольховское болото рядом с одной из старейших в России Белоярской АЭС. Эта АЭС введена в эксплуатацию в 1964 г., став одним из первых промышленных ядерных объектов в мире [5]. Уникальность Белоярской АЭС заключается в длительности её непрерывной работы и в разных типах используемых реакторных установок. Начав свою работу с тепловых водографитовых канальных реакторов (АМБ-100 и АМБ-200), в 1980 г. технология производства электроэнергии была изменена на применение реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН-600) и с 2016 г. БН-800. БН-800 в настоящее время является наиболее крупным энергоблоком такого типа в мире.

В первые годы эксплуатации на Белоярской АЭС тепловых реакторов АМБ произошёл ряд инцидентов и аварийных ситуаций, которые приводили к сбросам и выбросам повышенных активностей радионуклидов в окружающую среду [5, 6]. На основе результатов многолетних радиоэкологических исследований наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС показано наличие в них участков с повышенным, по сравнению с региональным фоном, содержанием в почвенном покрове техногенных радионуклидов [7-9]. Это привело к необходимости детальной оценки пространственного распределения основных радиологически значимых радиоизотопов в наземных экосистемах 30-километровой зоны влияния атомной станции. Был значительно расширен как диапазон анализируемых наземных экосистем, включая антропогенную (площадка АЭС), природные (леса, луга, болото), аграрные (пашня, целина, огороды), так и количество точек пробоотбора. Полученные результаты позволили дать комплексную характеристику загрязнения техногенными радионуклидами почвенного покрова в районе размещения Белоярской АЭС, а также определить причины возникновения участков с повышенными уровнями радиоактивности.

Приоритетной задачей ведения мониторинга в районах размещения АЭС является оптимизация информационных потоков радиоэкологических данных, их обработки и представления для принятия обоснованных решений по управлению такими территориями. Для этого актуально использование геоинформационных систем (ГИС) в качестве ключевых компонентов моделирования, анализа и визуализации пространственно-распределённых данных, в том числе оценки последствий радиоактивного загрязнения окружающей среды [10, 11].

Целью работы стал анализ пространственного распределения техногенных радиоизотопов в почвах антропогенной, природных и аграрных экосистем 30-километровой зоны влияния Белоярской АЭС на основе ГИС-проекта результатов радиоэкологического мониторинга.

Материалы и методы

В соответствии с международными [3, 4] и российскими [12-14] рекомендациями в 2013 г. в районе размещения Белоярской АЭС проведено комплексное обследование и создана сеть радиоэкологического мониторинга наземных экосистем [15, 16]. На различном расстоянии и направлениях от атомной станции заложены контрольные участки в антропогенной (15), природных (44) и аграрных (76) экосистемах (табл. 1).

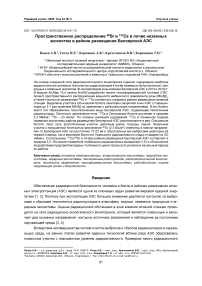

Количество контрольных участков и их размещение являлось достаточным для пространственной характеристики уровней содержания техногенных радионуклидов в почве наземных экосистем (рис. 1). В 2019 г. число контрольных участков было оптимизировано до необходимого минимума.

Исследования проводили в одно время года (август) на этапе завершения строительства реактора БН-800 (2013 г.) и через три года после начала его промышленной эксплуатации (2019 г.).

Это дало возможность оценить многолетнее влияние работы реакторов АМБ-100, АМБ-200 и БН-600 на наземные экосистемы, а также изменение радиоэкологической ситуации после начала работы БН-800.

Таблица 1

Количество точек отбора проб почв на сети радиоэкологического мониторинга наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС

|

Тип экосистемы (локация) |

Экосистема (агроценоз) |

Год отбора проб |

|

|

2013 |

2019 |

||

|

Площадка Белоярской АЭС (0-3 км) |

Антропогенная |

15 |

9 |

|

Природные экосистемы (3-30 км) |

Лесная |

27 |

26 |

|

Лугопастбищная |

13 |

13 |

|

|

Болото |

4 |

2 |

|

|

Аграрные экосистемы (5-30 км) |

Пашня |

27 |

14 |

|

Целина |

36 |

9 |

|

|

Огород |

13 |

6 |

|

|

Всего |

135 |

79 |

|

Рис. 1. Карта-схема сети радиоэкологического мониторинга наземных экосистем в 30-километровой зоне влияния Белоярской АЭС (^– АЭС; о – точки пробоотбора).

На контрольных участках измеряли мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) дозиметром ДКГ-01 СТАЛКЕР с одновременным определением географических координат и отбирали образцы почвы массой 2-3 кг. В природных экосистемах и на целинных участках агроэкосистем отбирали верхний слой почвы глубиной 0-10 см, на пашне и огородах – пахотный горизонт глубиной 0-20 см. Образцы почвы высушивали, удаляли камни и органические остатки. Далее почву просеивали через сито 2 мм для получения готового к измерению образца. В пробах почвы оценивали содержание 90Sr и 137Cs. В регионе исследования почвенный покров складывается из дерново-подзолистых, серых и тёмно-серых почв. На западе и юге встречаются чернозёмы выщелоченные. Гранулометрический состав почв включает лёгкие и средние супеси, а также суглинки преимущественно слабокислые или близкие к нейтральным [15, 16].

Для оценки пространственного распределения радионуклидов в почвенном покрове наземных экосистем в районе Белоярской АЭС разработан ГИС-проект радиационно-экологического мониторинга. ГИС-проект создан в модуле ArcMap 10.5, входящим в состав пакета ArcGIS. Его объектами являются атрибутивные таблицы для хранения пространственно-ориентированный информации о содержании радионуклидов в почве и электронные карты для визуализации результатов мониторинга. ГИС-проект позволяет проводить пространственный анализ данных, включая расчёт плотности загрязнения радионуклидами и расстояния от АЭС. Все географические данные в ГИС-проекте приведены к единой системе координат – WGS 84 [18]. При создании карт, отображающих пространственное распределение радионуклидов в наземных экосистемах, использовались методы обратно взвешенных расстояний и Кригинга [19]. ГИС-проект открыт для внесения новых и редактирования существующих данных.

Результаты

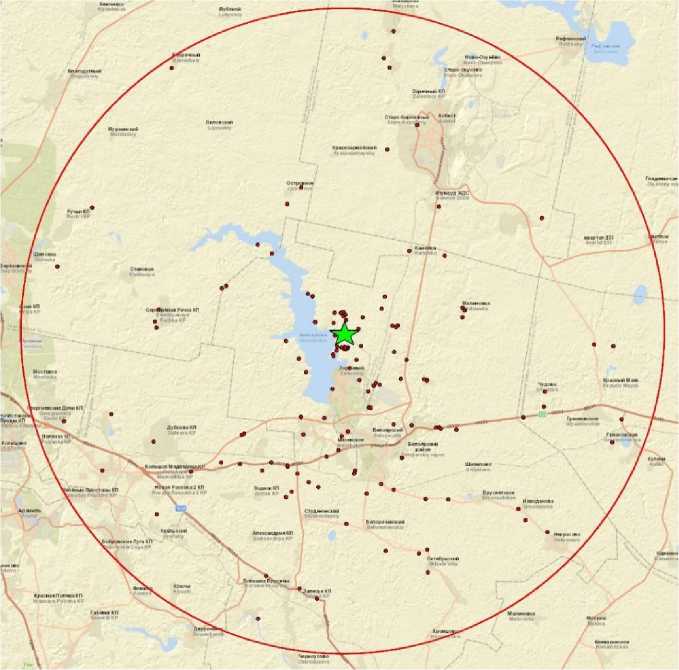

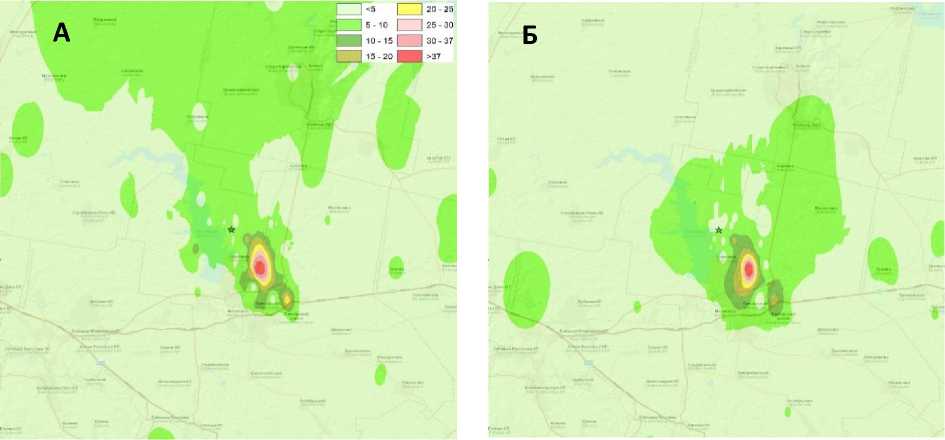

За период наблюдений 2013 и 2019 гг. в районе размещения Белоярской АЭС показатели МАЭД в наземных экосистемах, за исключением Ольховского болота, варьировали в диапазоне от 0,06 до 0,16 мкЗв/ч. В болоте уровень МАЭД был существенно выше – 0,12-1,5 мкЗв/ч, в зависимости от места отбора проб. Причиной этому является большой запас радиоактивности, накопленной в Ольховском болоте за многие годы сброса в него технологических вод АЭС. Средние показатели МАЭД в 30-километровой зоне влияния атомной станции варьируют по разным экосистемам (кроме Ольховского болота) в более узких пределах. Несколько выше средняя МАЭД (0,12-0,14 мкЗв/ч) отмечена в антропогенной экосистеме вблизи площадки атомной станции. В природных наземных экосистемах МАЭД ниже и достаточно стабильна (около 0,11 мкЗв/ч), а минимальна в агроэкосистемах (0,09-0,11 мкЗв/ч). В Ольховском болоте показатель МАЭД является максимальным и превышает средний уровень для данного региона в 3-7 раз в зависимости от места пробоотбора. Поскольку повышенных значений МАЭД в наземных экосистемах, кроме Ольховского болота, за весь период наблюдений зафиксировано не было, можно говорить, что фактический уровень этого показателя в районе размещения Белоярской АЭС обусловлен преимущественно региональным техногенным фоном. По данным единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки в районе Белоярской АЭС среднегодовая МАЭД в 2013-2019 гг. была в пределах 0,08-0,12 мкЗв/ч [17], что хорошо согласуется с полученными нами данными для 30-километровой зоны влияния атомной станции. Наглядное представление о формировании радиационной обстановки в зоне влияния Белоярской АЭС дают результаты пространственного распределения МАЭД в рамках созданного ГИС-проекта радио- экологического мониторинга (рис. 2).

Рис. 2. Пространственное распределение МАЭД в наземных экосистемах зоны влияния Белоярской АЭС (A – 2013 г., Б – 2019 г.), мкЗв/ч.

В юго-восточном направлении, в пределах 5 км от атомной станции, отмечается локальный участок с высокой МАЭД – территория Ольховского болота. Согласно розе ветров, в районе Белоярской АЭС летом он имеет преимущественно северо-западное направление, а зимой – югозападное. Видно, что по северо-западному вектору МАЭД несколько выше по сравнению с региональными показателями. Это объясняется выбросами радиоактивности от атомной станции в более ранний период её работы, поскольку с 2013 по 2019 гг. данный след по уровню МАЭД снизился. Также стоит отметить, что за пределами ближней зоны вокруг Белоярской АЭС (13 км) уровень МАЭД меньше, чем в целом по региону и отмечается тенденция по его дальнейшему снижению. Уменьшение МАЭД в районе размещения атомной станции после начала эксплуатации БН-800 демонстрирует отсутствие негативного влияния выбросов радионуклидов от нового энергоблока БН-800 на радиационную обстановку в районе размещения Белоярской АЭС.

Оценка содержания наиболее радиологически значимого 137Cs в почве зоны влияния атомной станции показала, что за период исследования во всех наземных экосистемах наблюдается снижение удельной активности радионуклида за счёт его распада и минимального дополнитель- ного поступления в результате деятельности Белоярской АЭС (табл. 2). Это говорит об улучшении радиационной обстановки после пуска нового реактора БН-800. В то же время вблизи атомной станции можно выделить участок – Ольховское болото. Как и в случае с МАЭД, на нём отмечены максимальные уровни удельной активности 137Cs в почвенном покрове. При этом, видна значительная вариабельность концентрации радионуклида в почве болота, достигающая более 300 раз.

Таблица 2

Удельная активность техногенных радионуклидов в почве наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС, Бк/кг

|

Экосистема (локация) |

Год |

137 Cs |

90 Sr |

||||

|

среднее |

мин. |

макс. |

среднее |

мин. |

макс. |

||

|

Площадка АЭС |

2013 |

31 |

13 |

70 |

– |

– |

– |

|

2019 |

28 |

15 |

50 |

– |

– |

– |

|

|

Лесные |

2013 |

125 |

19 |

425 |

6,8 |

3,5 |

10 |

|

2019 |

92 |

14 |

424 |

6,6 |

2,3 |

9,8 |

|

|

Лугопастбищные |

2013 |

106 |

11 |

301 |

– |

– |

– |

|

2019 |

86 |

8,5 |

253 |

– |

– |

– |

|

|

Ольховское болото |

2013 |

20089 |

154 |

57000 |

267 |

8,9 |

420 |

|

2019 |

7655 |

190 |

15120 |

150 |

11 |

289 |

|

|

Пашня |

2013 |

12 |

2,8 |

39 |

4,7 |

0,5 |

12 |

|

2019 |

7,5 |

5,4 |

10 |

4,3 |

1,3 |

8,5 |

|

|

Целина |

2013 |

38 |

6,3 |

97 |

4,5 |

0,2 |

11 |

|

2019 |

13 |

6,7 |

21 |

4,5 |

1,6 |

7,3 |

|

|

Огороды |

2013 |

18 |

8,8 |

32 |

6,0 |

2,5 |

11 |

|

2019 |

11 |

4,3 |

17 |

6,4 |

1,3 |

12 |

|

Поскольку загрязнение почвы 137Cs в Ольховском болоте связано не с атмосферными выпадениями, а с переносом радионуклида поверхностными и грунтовыми водами от места сброса технологических вод из коллектора АЭС, можно утверждать, что основное загрязнение на данном участке санитарно-защитной зоны атомной станции происходило в период разлива вод в весеннее половодье и паводок. Поэтому значимым фактором в загрязнении 137Cs Ольховского болота является расстояние от источника сброса дебалансных вод и гидрологический режим данной экосистемы. Значительное снижение содержания радионуклидов в почве Ольховского болота за 6 лет (табл. 2) не связано с распадом изотопов, а говорит о высокой пятнистости загрязнения. Поэтому более точная пространственная характеристика и оконтуривание радиоактивного загрязнения этого участка санитарно-защитной зоны требует отбора большего количества почвенных образцов по сетке с шагом несколько десятков метров.

На втором месте по содержанию 137Cs в почве находятся природные (лесные и луговые) наземные экосистемы зоны влияния атомной станции. В отличие от Ольховского болота, в данных экосистемах основным путём поступления 137Cs являются газо-аэрозольные выбросы Белоярской АЭС и других региональных предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). Удельная активность радионуклида в почвенных образцах природных экосистем достаточно близка (85-125 Бк/кг) и в среднем в 6 раз выше, чем в аграрных. Это обусловлено, с одной стороны, более близким расположением природных экосистем к приземлению факела выбросов от реакторов Белоярской АЭС, а с другой – формированием в лесных и луговых ценозах мощной дернины с развитой корневой системой, которая способствует удерживанию и накоплению в верхнем слое почвы природных экосистем основного количества техногенных радионуклидов, поступающих с атмосферными выпадениями. В аграрных экосистемах (пашня, огороды) ежегодная перепашка почвы приводит к перераспределению радионуклидов в корнеобитаемом слое и более интенсивной мигра- ции радиоизотопов. Стоит отметить, что на целинных участках агроэкосистем содержание 137Cs в среднем в 3,5 раза ниже, чем в природных луговых ценозах. Данный факт подтверждает, что многие из изученных целинных участков агроценозов ранее использовались под пашню, а разница в уровнях радиоактивного загрязнения с луговыми экосистемами показывает эффект от агротехнических мероприятий. В целом, по степени снижения средней удельной активности 137Cs в почвах наземные экосистемы района размещения Белоярской АЭС располагаются следующим образом: Ольховское болото – 13800 Бк/кг, леса – 110 Бк/кг, луга – 95 Бк/кг, антропогенные участки – 30 Бк/кг, целина – 25 Бк/кг, огороды – 15 Бк/кг, пашня – 10 Бк/кг.

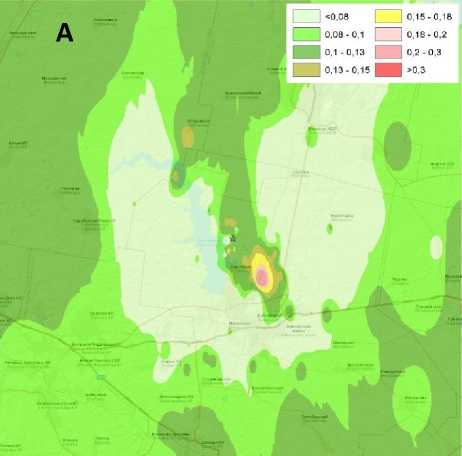

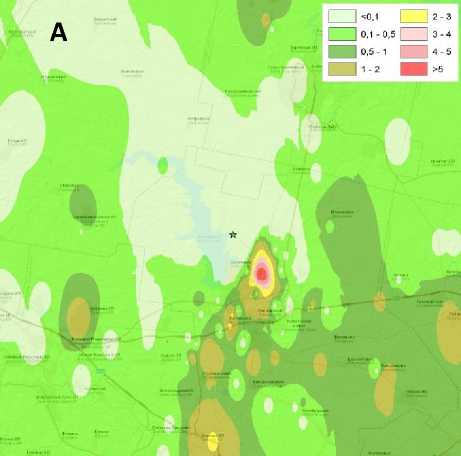

На основе полученных данных по содержанию 137Cs в почве наземных экосистем оценены плотности загрязнения данным техногенным радиоизотопом исследуемых контрольных участков. Показатель плотности загрязнения 137Cs почвенного покрова (кроме Ольховского болота) слабо меняется как на расстоянии от АЭС, так и во времени. Средняя плотность загрязнения 137Cs наземных экосистем отмечена в пределах 1-10 кБк/м2. Это более чем в 3,5 раза ниже по сравнению с минимально установленной границей зон радиоактивного загрязнения (37 кБк/м2). Можно выделить два участка луговых экосистем, где плотность загрязнения 137Cs повышена (17 и 23 кБк/м2). Данные точки пробоотбра расположены в юго-восточном направлении от Белоярской АЭС на расстоянии 3 и 12 км. По всей видимости они сформировались в результате залповых газо-аэрозольных выбросов реакторов первой очереди Белоярской АЭС, поскольку были идентифицированы в 2013 г. до начала эксплуатации БН-800.

По данным других исследователей [7-9] в районе размещения Белоярской АЭС плотность загрязнения почвы 137Cs за счёт глобальных выпадений составляет в среднем 2,0 кБк/м2. Работа предприятий ЯТЦ Уральского региона повышает этот показатель до 4,5-7,0 кБк/м2, а в отдельных точках фиксировалась плотность загрязнения почвы 137Cs на уровне 10 кБк/м2. Таким образом, газо-аэрозольные выбросы Белоярской АЭС вносят незначительный вклад в увеличение радиоактивного загрязнения зоны влияния атомной станции по сравнению с региональным техногенным фоновым уровнем.

Плотность загрязнения 137Cs почвенного покрова в Ольховском болоте колеблется в пределах 1,0-5,7 МБк/м2 (среднее 2,4 МБк/м2) и более, чем в 400 раз превышает аналогичный показатель для других наземных экосистем. Поскольку в точках пробоотбора почв природных экосистем, расположенных вблизи Ольховского болота, повышенных плотностей загрязнения 137Cs не обнаружено, можно говорить об относительной радиационной безопасности этого участка локального радиоактивного загрязнения в санитарно-защитной зоне Белоярской АЭС. Несмотря на депонирование в болоте большого объёма радиоактивности, данная экосистема является своеобразным радиоэкологическим барьером на пути дальнейшего распространения техногенных радионуклидов в окружающей среде.

Визуализация в ГИС-проекте пространственного распределения плотности загрязнения 137Cs почвенного покрова демонстрирует в 2013 г. схожий с МАЭД северо-западный след, который несколько превышает региональный техногенный фон (рис. 3). По всей видимости, он связан с многолетними выбросами атомной станции в первый период её работы. На рисунке также отмечается локальный участок (Ольховское болото) с максимальной плотностью загрязнения 137Cs почвы и два очага с повышенными уровнями загрязнения в юго-восточном направлении.

Таким образом, за 6-летний период уровни загрязнения 137Cs почвенного покрова в районе размещения Белоярской АЭС снизились за счёт распада радионуклида. Локальные участки с повышенным, относительно регионального фона, уровнем загрязнения радиоизотопом сформиро- вались в первый период работы атомной станции, а ввод в эксплуатацию нового энергоблока БН-800 не приводит к значимому увеличению поступления 137Cs в наземные экосистемы.

Рис. 3. Пространственное распределение плотности загрязнения 137Cs почв наземных экосистем в зоне влияния Белоярской АЭС (A – 2013 г., Б – 2019 г.), кБк/м2.

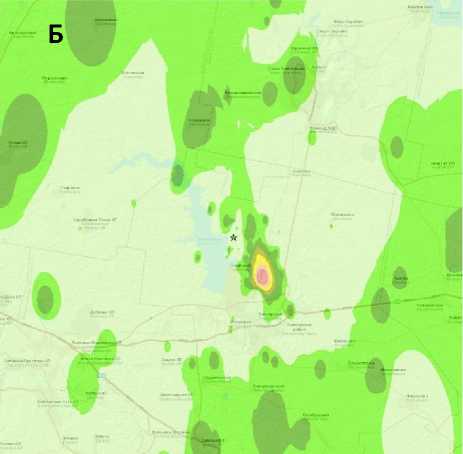

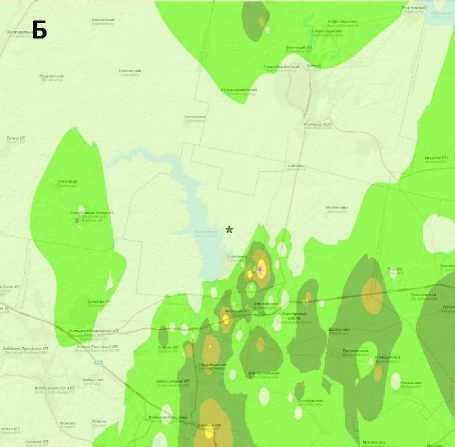

Анализ почвы на содержание 90Sr проводили в большей степени для агроценозов с целью оценки радиационной безопасности ведения сельскохозяйственного производства в зоне влияния Белоярской АЭС (табл. 2). Среднее содержание 90Sr в почвенном покрове природных и аграрных экосистем (за исключением Ольховского болота) колеблется в достаточно узких пределах (4,3-6,8 Бк/кг). В Ольховском болоте, наоборот, отмечен широкий диапазон содержания 90Sr в почве в зависимости от места сброса технологических вод атомной станции при средних значениях 150-270 Бк/кг. Плотность загрязнения 90Sr почвенного покрова наземных экосистем в районе Белоярской АЭС (кроме Ольховского болота) в 2013 г. составила 1,1 кБк/м2, в 2019 г. – 1,3 кБк/м2. В регионе исследования за счёт глобальных выпадений плотность загрязнения почвы 90Sr составляет 1,0-1,5 кБк/м2. В результате деятельности уральских предприятий ЯТЦ она возрастает до 1,5-3,0 кБк/м2 [7-9]. Таким образом, можно говорить, что газо-аэрозольные выбросы Белоярской АЭС не приводят к значимому увеличению уровней загрязнения 90Sr наземных экосистем. В Ольховском болоте вариабельность плотностей загрязнения радиоактивным стронцием почвенного покрова высокая (0,9-42 кБк/м2) и определяется как расстоянием от источника сброса технологических вод атомной станции, так и степенью обводнения участков, где проводился пробоотбор почв. По данным работы [20] плотность загрязнения 90Sr почвенного покрова территории Ольховского болота варьирует в диапазоне от 2 до 49 кБк/м2 в зависимости от расстояния от коллектора, а соотношение плотностей загрязнения 137Cs/90Sr составляет 3-95 раз, что близко к результатам, полученным в настоящей работе. В целом, можно заключить, что в Ольховском болоте накоплено гораздо больше 137Cs, чем 90Sr.

Пространственная характеристика плотности загрязнения 90Sr наземных экосистем в районе размещения Белоярской АЭС, помимо Ольховского болота, позволила выделить несколько участков с повышенными в 2 раза (2,2-2,8 кБк/м2) уровнями загрязнения по сравнению с региональным фоном. Это агроценозы (преимущественно целина), расположенные на расстоянии

12-25 км от атомной станции в южном направлении (рис. 4). Поскольку данные участки отмечены в 2013 г. вблизи юго-восточного вектора выбросов АЭС, можно предположить, что их появление связано с её залповыми выбросами в ранний период работы.

Рис. 4. Пространственное распределение плотности загрязнения 90Sr почв наземных экосистем в зоне влияния Белоярской АЭС (A – 2013 г., Б – 2019 г.), кБк/м2.

Другой возможной причиной появления участков с повышенными уровнями загрязнения 90Sr может быть частичное влияние сформированного в результате аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), где основным долгоживущим радионуклидом являлся радиоактивный стронций [21]. По официальным данным ось радиоактивного следа прошла на расстоянии 60-80 км от Белоярской АЭС в северо-восточном направлении. В 1957 г. плотность загрязнения 90Sr на участке ВУРСа между населёнными пунктами Богданович и Камышлов составляла от 3,7 до 18,5 кБк/м2 (0,1-0,5 Ки/км2). С учётом распада радионуклида к 2013 г. уровень загрязнения 90Sr должен был составить 0,96-4,8 кБк/м2, что близко к полученным нами результатам мониторинга для южной части сектора 30-километровой зоны влияния Белоярской АЭС. Учитывая, что повышенные концентрации 90Sr обнаружены в почве не в ближней зоне атомной станции, а на расстоянии более 10 км от неё, можно предположить, что определённый вклад в формирование локальных участков с повышенными уровнями загрязнения радионуклидом может вносить радиоизотоп стронция от ВУРСа.

Для понимания роли газо-аэрозольных выбросов Белоярской АЭС в поступление техногенных радионуклидов в окружающую среду важно сравнить соотношение 137Cs/90Sr в наземных экосистемах зоны влияния атомной станции с аналогичными параметрами, характерными для других предприятий ЯТЦ. Так, при глобальных радиоактивных выпадениях соотношение 137Cs/90Sr составляет около 1,6. В районе ПО «Маяк» оно колеблется в пределах 0,5-1,9, в зоне аварийных выпадений этого предприятия находится в диапазоне 0,014-3,3, на радиоактивно загрязнённых территориях в результате аварии на Чернобыльской АЭС – 4,5 [21]. Анализ соотношения 137Cs/90Sr в наземных экосистемах района размещения Белоярской АЭС (кроме Ольховского болота) показал, что в 2013 г. оно составляло в среднем 3,4, в 2019 г. – 3,1, т.е. было в 2 раза выше, чем при глобальных выпадениях и близко к соотношению, характерному для региональных пред- приятий ЯТЦ. Без учёта участков локальных загрязнений соотношение 137Cs/90Sr варьировало следующим образом: в зоне влияния Белоярской АЭС (30 км) – в пределах 2,6-2,7, в зоне наблюдения (13 км) и санитарно-защитной (3-5 км) зоне – в диапазоне 2,4-5,9. Таким образом, Белоярская АЭС несколько увеличила поступление техногенных радионуклидов в окружающую среду за счёт газо-аэрозольных выбросов в первый период своей работы только в санитарно-защитной и зоне наблюдения.

Заключение

Представленные результаты позволяют сформулировать ряд важных выводов о многолетнем влиянии Белоярской АЭС на загрязнение техногенными радионуклидами наземных экосистем в районе размещения атомной станции.

-

1. Радиационная обстановка в антропогенной, природных наземных и аграрных экосистемах 30-километровой зоны влияния Белоярской АЭС определяется многофакторным воздействием, включая: глобальные радиоактивные выпадения после испытаний ядерного оружия, многолетнюю деятельность предприятий ЯТЦ Уральского региона, а также выбросы и сбросы радионуклидов самой атомной станции.

-

2. Максимальные уровни загрязнения техногенными радионуклидами наземных экосистем (прежде всего 137Cs и меньше 90Sr) отмечены в Ольховском болоте санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС (в 50-300 раз выше регионального фона), которые обусловлены сбросами технологических вод атомной станции.

-

3. При прочих равных условиях техногенные радионуклиды газо-аэрозольных выбросов Белоярской АЭС в большей степени (до 3-6 раз) аккумулируются в верхнем почвенном слое природных (лесные, луговые) экосистем по сравнению с аграрными (пашня, огороды). Это объясняется формированием мощной дернины у первой и ежегодной перепашкой у второй групп наземных экосистем.

-

4. Характер пространственного распределения 137Cs и 90Sr в почвенном покрове наземных экосистем района размещения Белоярской АЭС позволяет заключить, что их загрязнение произошло в период эксплуатации первой очереди атомной станции, прежде всего реакторов АМБ-100 и АМБ-200, и, в меньшей степени, БН-600.

-

5. По результатам мониторинга 2013 и 2019 гг. показано, что новый реактор на быстрых нейтронах БН-800 не оказывает негативного влияния на радиационную обстановку в районе размещения Белоярской АЭС. За первые годы его эксплуатации произошло снижение уровней МАЭД, а также плотностей загрязнения 137Cs и 90Sr наземных экосистем за счёт распада радионуклидов.

В целом, развитие системы радиационно-экологического мониторинга наземных экосистем с формированием базы исторических и актуальных данных, а также применением ГИС-технологий позволяет существенно повысить качество радиационного контроля, оптимизировать его проведение и обеспечивает комплексный анализ влияния атомной станции на человека и окружающую среду.