Пространственное распределение и разнообразие лесной растительности кластера "Арысканныг" заповедника "Убсунурская котловина" (южный макросклон хр. Восточный Танну-Ола, Республика Тыва)

Автор: Самдан Андрей Михайлович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты геоботанических исследований лесной растительности кластера «Арысканныг» государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Выявлены взаимосвязи высотно-поясных комплексов с показателями рельефа, на основе которых проведен анализ пространственной дифференциации растительности. По системе классификации лесной растительности Л.П. Рысина разнообразие лесов включает 12 групп типов леса, объединяющие 31 ассоциацию.

Кластер "арысканныг", заповедник "убсунурская котловина", пространственное распределение растительности, разнообразие лесной растительности, высотно-поясные комплексы, группа типов леса

Короткий адрес: https://sciup.org/146279507

IDR: 146279507 | УДК: 581.55

Текст научной статьи Пространственное распределение и разнообразие лесной растительности кластера "Арысканныг" заповедника "Убсунурская котловина" (южный макросклон хр. Восточный Танну-Ола, Республика Тыва)

Введение. Участок «Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина» является горным кластером, расположенным в пределах южного макросклона хребта Восточного Танну-Ола, обращенного в сторону аридной Убсунурской котловины. В условиях горного хребта рельеф является основным фактором пространственной неоднородности почвенно-растительных условий и обусловливает вертикальную поясность растительного покрова, а также контрастность северных и южных склонов.

Пространственное распределение лесной растительности кластера «Арысканныг» до сих пор не была предметом специального исследования, хотя в целом по изучению растительного покрова хребта опубликовано немало работ. Инвентаризацией флоры, определением степени автономности флоры Восточного Танну-Ола занимался В.М. Ханминчун (1980). Особенности лесорастительных условий хребта Танну-Ола рассмотрела Х.Б. Куулар (2009). Колонку высотно-поясных комплексов южного макросклона хр. Танну-Ола разработала Н.И.

Макунина (2010, 2016). Рубежную роль хр. Танну-Ола в ботаникогеографическом разделении Центрально-Тувинской (Алтае-Саянская флористическая провинция) и Убсунурской котловин (Монгольская флористическая провинция) отмечает И.А. Артемов (2015).

Для территории кластера характерен горно-долинный рельеф, с глубокими ущельями, не сформированными речными террасами. Климат определяется географическим положением в центре Азии, местными условиями и самим горным массивом хр. Восточный Танну-Ола. Для резко континентального климата района характерна большая амплитуда колебания суточных и годовых температур и сравнительно малое количество осадков. Средняя годовая сумма осадков - 233 мм, средняя годовая температура - минус 4,8°С. Годовая сумма температур больше 10° у подножья хребта составляет 1800-1200, а на высокогорье составляет 600-350. Большая часть осадков задерживается на северном макросклоне хребта. Максимальное среднегодовое количество осадков выпадает в высокогорном поясе (Ханминчун, 1980; Куулар, 2009). В степном поясе представлены каштановые, светло-каштановые и горные темно-каштановые почвы, в горно-лесном поясе сформированы темносерые лесные, горно-таежные слабооподзоленные, горные мерзлотноторфянистые перегнойные, а в высокогорном поясе развиты горнотундровые дерновые почвы (Почвы заповедников..., 2012).

Методика. В основу настоящего исследования положено 40 геоботанических описаний, выполненных традиционным методом пробных площадей, размером 20x20 м. Описание участка включает следующие сведения: географическое положение (название района, ближайшего населенного пункта и географического объекта); топографические условия местности (высота над уровнем моря, координаты по GPS-навигатору, экспозиция склона, крутизна склона); описание древостоя (состав в виде формулы, общая сомкнутость крон -в баллах); описание подроста (порода и их обилие - количество шт./га или по степени густоты); описание подлеска (видовой состав, обилие по шкале Друде); описание травяного яруса (общее проективное покрытие в %, список видов, для каждого вида приводится обилие по шкале Друде).

Структуру высотно-поясных комплексов лесной растительности приводим по схеме и принципиальным позициям, разработанной учеными Института леса СО РАН (Красноярск) под руководством В.Н. Смагина (Типы лесов..., 1980). Выделенные типы лесных сообществ были классифицированы «доминантным» подходом Л.П. Рысина (2010; 2011; 2012). Особенности пространственной дифференциации лесной растительности мы отразили в координатном поле с абсолютными высотами и экспозицией местности.

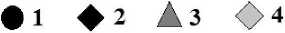

Результаты и обсуждение. В районе исследований выделяются три высотно-поясные комплексы: подтаежно-лесостепной, горнотаежный, высокогорные редколесья, где большую часть лесопокрытой площади занимают леса лиственничной формации. Ординация лесной растительности кластера в координатном поле (рисунок) с гипсометрическими показателями и экспозициями склонов, показало, что они приурочены в пределах абсолютных высот 1700-2150 м над

Рисунок. Общие закономерности распределения лесной растительности в координатном поле абсолютной высоты и экспозиции местности в кластере «Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина»:

1 - Подтаежно-лесостепной ВПК лиственничных лесов; 2 - ВПК горно-таежных лиственничных лесов; 3 - ВПК горно-таежных кедровых лесов;

4 - ВПК высокогорных редколесий.

В результате эколого-фитоценотического анализа геоботанических данных установлено 12 групп типов лесной растительности, которые объединены в 3 высотно-поясные комплексы. Ниже даем их характеристики.

Подтаежно-лесостепной ВПК остепненных лиственничных лесов четко подразделяется на две высотные группы - нижняя часть (1100-1400 м над у.м.), занимает склоны северных румбов и верхняя часть (1700-1990 м над у.м.), занимают южные экспозиции. Последние представлены сочетаниями остепненных и таежных лиственничных лесов на склонах теневых северных экспозиций и остепненными полидоминантными лугами, стоповидноосоковыми, петрофитноразнотравными степями на южных щебнистых склонах (Самдан, 2016).

Н.И. Макунина (2016) горные лесостепи южных макросклонов хребтов Западного и Восточного Танну-Ола относит к умеренно холодным лесостепям семиаридного биоклиматического сектора. Приводим основные фитоценологические характеристики основных групп типов подтаежно-лесостепных сообществ, которые были отмечены на территории кластера «Арысканныг».

Лиственничники вейниковые. Древостой: ЮЛ, 10Л+К; сомкнутость крон 0,5-0,7. Подрост густой из лиственницы - 800 шт./га, кедра - 150 шт./га, либо средней густоты, куртинами из кедра и лиственницы (9К1Л). В подлеске могут присутствовать Cotoneaster uniflorus (Sol), Rhododendron dahuricum (Sol), Spiraea media (Sol), Rosa acicuilaris (Sol). Общее проективное покрытие (далее ОПП) травянокустарничкового яруса от 60% до 90%; характерными видами являются Calamagrostis pavlovii, С. obtusata, Роа sibirica, Potentilla evestita, Geranium transbaicalicum, Lilium pilosiusculum, Linaria vulgaris, Artemisia tanacetifolia, Vicia multicaulis и др. Видов от 15 до 21. Моховой покров отсутствует. Отмечена 1 ассоциация - лиственничник вейниковый.

Лиственничники кустарниковые. Древостой: ЮЛ, ЮЛ+К, 9Л1К; сомкнутость крон 0,5-0,8. Подрост: лиственница - от 100 шт./га. до 9000 шт./га; кедр - от 2000 до 3000 шт./га, в некоторых сообществах подрост отсутствует. Подлесок состоит из Cotoneaster uniflorus (СорЗ), Spiraea media (Sp-Cop2), Rhododendron dahuricum (Sp), Rosa acicularis (Sp-Sol), Caragana arborescens (Sol), Cotoneaster melanocarpus (Sol), Lonicera altaica (Sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса от 80% до 100%; характерными видами являются Calamagrostis epigeios, Geranium sibiricum, Artemisia latifolia, A. gmelinii, Galium boreale, G. verum, Carex pediformis, C. macroura, Vicia cracca, Phlomoides tuberosa, Aconitum barbatum, Galatella dahurica, Dianthus superbus, Iris ruthenica, Vicia amoena, Cerastium pauciflorum. Видов от 13 до 28. Моховой покров отсутствует либо редкими куртинами. Отмечены ассоциации: лиственничник таволговый гераниево-вейниковый, лиственничник таволговый ирисово-вейниковый, лиственничник кустарниковый стоповидноосоковый.

Лиственничники осоковые. Древостой ЮЛ с сомкнутостью крон 0,6. Подрост редкий из лиственницы - 200 шт./га. Подлесок слагается из Caragana arborescens (Sol), Spiraea media (Sol). Травяной покров с ОПП 95% из Carex iljinii, Роа sibirica, Galium verum, Myosotis imitata, Artemisia latifolia, Mertensia davurica и др. Всего 21 видов. Необильный моховой покров из Rhitidium rugosum. Отмечена 1 ассоциация - лиственничник мятликово-осоковый.

Лиственничники рододендроновые. Древостой: ЮЛ; сомкнутость крон 0,3-0,4. Подрост: лиственница - 50 шт./га, единично кедр и ель, в некоторых сообществах подрост может отсутствовать. Подлесок состоит из Rhododendron dahuricum (СорЗ-Сор), Caragana arborescens (Sp), Spiraea media (Sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса от 60% до 80%; характерными видами являются Carex supina, Atragene speciosa, Stellaria bungeana, Thalictrum simplex, Vicia amoena, Poa sibirica. Количество видов до 15. Мхи сосредоточены в тени деревьев и под кустами (Rhitidium rugosum, Abietinella abietina}. Отмечена 1 ассоциация - лиственничник рододендроновый ритидиевый.

Лиственничники разнотравные. Состав древостоя 10Л+К, сомкнутость крон 0,7. Подрост разновозрастный: кедр - 700 шт./га; лиственница - 80 шт./га. В подлеске присутствует Dasifora fruticosa (Sol). Травяной покров с ОПП 80%. Характерными видами являются Festuca ovina, Роа sibirica, Vicia amoena, Geranium transbaicalicum, Pyrola incarnata и др. Моховой покров редкий. Отмечена 1 ассоциация - лиственничник овсяницевый.

Горно-таежные леса занимают среднегорный пояс, но в условиях южного макросклона они распространены до 2150 м над ур.м. Лиственничные формации горно-таежных лесов приурочиваются по южным склонам в пределах высот 1750-2100 м, кедровые по северным склонам в пределах 1850-2150 м. В большинстве случаев с хорошо развитым моховым напочвенным покровом. Приводим основные характеристики групп типов горно-таежных лесов.

Лиственничники брусничные. Древостой: ЮЛ, ЮЛ+К, 7ЛЗК, 6Л4К, 9Л1К; сомкнутость крон 0,5-0,8. Подрост: лиственница - 100-200 шт./га, кедр - от 70 шт./га до 3 5 000 шт./га., разновозрастный. Подлесок состоит из Spiraea media (Cop2-Sol), Lonicera altaica (Cop2-Sol), Rosa acicularis (Sp-Sol), Salix bebbiana (Sp), Dasiphora fruticosa (Sp), Juniperus sibirica (Sp), Rhododendron dahuricum (Sol), Ribes nigrum (Sol), Cotoneaster uniflorus (Sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса от 80% до 100%; характерными видами являются Vaccinium vitis-idaea, Pyrola incarnata, Aquilegia sibirica, Geranium sibiricum, Equisetum arvense, Ledum palustre, Festuca ovina, Carex macroura, Saussurea stubendorffii, Linnaea borealis. Количество видов от 9 до 19. Моховой покров средней густоты, либо сформирован фрагментарно. Отмечены ассоциации: лиственничник таволгово-брусничный, лиственничник жимолостнобрусничный разнотравный, лиственничник брусничный, лиственничник разнотравно-брусничный, лиственничник багульниково-бруснично-овсяницевый, лиственничник осоковобрусничный.

Лиственничники жимолостные. Древостой: 10Л+К; сомкнутость крон 0,2-0,6. Подрост в основном из кедра - 1000 шт./га, очень редко из лиственницы. В подлеске присутствуют Lonicera altaica (СорЗ-Сор2), Ribes hispidulum (Сор), Salix bebbiana (Sp), Dasiphora fruticosa (Sp), Spiraea alpina (Sp). Spiraea media (Sp), Ribes nigrum (Sp), Rosa acicularis (Sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса от 90% до 100%; характерными видами являются Calamagrostis neglecta, Pyrola rotundifolia, Trollius asiaticus, Ranunculus monophyllus, Adoxa moschatellina, Aconitum septentrionale, Poa pratensis, Carex macroura, Ledum palustre, Stellaria bungeana. Количество видов до 17. Моховой покров с ОПП 60%, либо не сформирован. Отмечены ассоциации: лиственничник разнотравно-жимолостный, лиственничник мятликовобрусничный жимолостный.

Кедровники кустарниковые. Древостой: 10К+Л, 9К1Л, 7КЗЛ; сомкнутость крон 0,6-0,7. Подрост: кедр - 300 шт./га, лиственница - 20 шт./га, либо отсутствует. В подлеске присутствуют Juniperus sibirica (Сор2), Rosa acicularis (Sp-Sol), Lonicera altaica (Sol), Rhododendron dahuricum (Sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса от 70% до 95%; характерными видами являются Festuca sphagnicola, Pyrola incarnata, P. rotundifolia, Galium boreale, Aquilegia sibirica, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Carex iljinii, Calamagrostis pavlovii. Количество видов от 10 до 15. Моховой покров фрагментарен или сплошной из Hylocomium splendens (Soc), единично встречаются Ptilium crista-castrensis, Ptilidium ciliare. Отмечены ассоциации: кедровник можжевелово-овсяницево-брусничный, кедровник зеленомошно-можжевелово-багульниковобрусничный, кедровник багульниково-бруснично-зеленомошный.

Кедровники жимолостные. Древостой 9К1Л, сомкнутость крон 0,6-0,7. Подрост: кедр - 120 шт./га; лиственница - 30 шт./га. В подлеске присутствуют Lonicera altaica (Сор2), Rhododendron dahuricum (Sol), Rosa acicularis (Sol). Травяно-кустарничковый покров с ОПП 70%: Vaccinium vitis-idaea, Pyrola incarnata, Ledum palustre, Calamagrostis obtusata. Моховой покров с ОПП=60% из Hylocomium splendens, Rhytidium rugosum. Отмечена 1 ассоциация - кедровник брусничножимолостный.

Кедровники брусничные. Древостой: ЮК, 8К2Л, сомкнутость крон 0,7-0,8. Подрост из кедра - 80 шт./га, единично лиственницы, ели. Подлесок состоит из Lonicera altaica (Sp), Rhododendron dahuricum (Sp), Rosa acicularis (Sol). Травяно-кустарничковый покров с ОПП 100%: Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum, Festuca ovina, Poa sibirica, Festuca altaica, Juniperus sibirica. Моховой покров густой с ОПП 80100% из Rhitidium rugosum, Ptilium crista-castrensis, присутствуют синузии лишайников. Отмечены ассоциации: кедровник зеленомошно-шикшиево-брусничный, кедровник бруснично-зеленомошный.

Кедровники рододендроновые. Древостой: 10К+Л, 9К1Л; сомкнутость крон 0,4-0,7. Подрост отсутствует. Подлесок состоит из Rhododendron dahuricum (СорЗ-Sp). Травяно-кустарничковый покров с ОПП 95-100%: Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Empetrum nigrum. Моховой покров густой из Hylocomium splendens (СорЗ), Ptilium crista-castrensis (Sp), также присутствуют синузии лишайников. Отмечены ассоциации: кедровник рододендроновый бруснично-зеленомошный, кедровник рододендроновый шикшиево-бруснично-зеленомошный.

ВПК высокогорных редколесий формируются с сильно разреженным древесным ярусом (Pinus sibirica, Larix sibirica) и хорошо сформированными кустарниковым (Betula rotundifolia) и моховолишайниковым ярусами. Лишайниково-ерниковые варианты редколесий считаются наиболее ксерофильной группой ассоциаций (Растительный покров..., 1985). Особой экспозиционной приуроченности в распределении высокогорных редколесий не наблюдается, кедровые редколесья встречаются в пределах 2090-2150 м, лиственничные редколесья - 1800-2000 м. Приводим основные характеристики групп типов лесов.

Лиственничники ерниковые. Древостой: 10Л+К, 8Л2К, сомкнутость крон 0,2-0,3. Подрост: лиственница - от 70 шт./га до 450 шт./га; кедр - от 40 шт./га до 200 шт./га. Подлесок состоит из Betula rotundifolia (СорЗ-Сор2), Lonicera altaica (Sol), Spiraea alpina (Sol), Salix glauca (Sol), Rosa acicularis (Sol), Juniperus sibirica (Sol), Dasiphora fruticosa (Sol). Травяно-кустарничковый покров с ОПП от 10% до 80%: Festuca altaica, F. ovina subsp. sphagnicola, Hierochloe alpina, Saussurea alpina, Vaccinium uliginosum, Carex cespitosa, Pachypleurum alpinum, Caltha palustris, Petasites frigidus. Количество видов от 10 до 14. Моховой покров с ОПП до 70%. Отмечены ассоциации: лиственничник лишайниково-ерниковый, лиственничник мохово-ерниково-голубичный, лиственничник кустарниковый багульниковобрусничный.

Кедровники ерниковые. Древостой: 10К+Л, 9К1Л, 8К2Л; сомкнутость крон 0,2-0,4. Подрост: кедр - от 60 шт./га до 100 шт./га., лиственница - 10 шт./га. Подлесок состоит из Betula rotundifolia (Soc-СорЗ), Juniperus sibirica (Cop-Sol), Spiraea alpina (Sol), Salix glauca (Sol), Lonicera altaica (Sol), Vaccinium uliginosum (Sol), Rosa acicularis (Sol). Травяно-кустарничковый покров с ОПП от 20% до 70% из Ledum palustre, Calamagrostis obtusata, Carex aterrima, Festuca altaica, Empetrum nigrum, Bistorta viviparia, Hedysarum consanguineum, Sajanella monstrosa, Aster alpinus и др. Количество видов 15-22. Моховой покров отсутствует, либо сосредоточен под кустами (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Poly trichum sp.\ Отмечены ассоциации: кедровник ерниковый, кедровник ерниковый шикшиево- лишайниковый, кедровник можжевелово-ерниковый разнотравный, кедровник лишайниково-ерниковый.

Заключение. Таким образом, выполненные работы позволили получить представление о разнообразии и структуре лесной растительности в разрезе высотно-поясной организации растительного покрова. Всего выделено 12 групп типов лесов, 31 ассоциаций. Основной закономерностью в распределении растительности является вертикальная зональность (поясность). Для южного макросклона хр. Восточного Танну-Ола базисом служит Убсунурская котловина (1050 м), где у подножия распространены опустыненные степи. Каждому высотно-поясному комплексу типов леса отвечает свой диапазон высот, которые при этом накладываются друг на друга. На высотах от 1700 до 1950 м встречаются леса горно-таежного и подтаежно-лесостепного характера. Например, остепненные лиственничники вейниковые и разнотравные чередуются с таежными лиственничниками брусничного, жимолостного и других типов. Горно-таежные леса не распространяются ниже 1700 м, а лесостепные лиственничники (11001990 м над у.м.) в нижней части строго приурочиваются по северозападным склонам, в верхней части по южным, юго-восточным и югозападным экспозициям.

Самдан А.М. Прпостранственное распределение и разнообразие лесной растительности кластера «Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина» (южный макросклон хр. Восточный Танну-Ола, Республика Тыва) / А.М. Самдан // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2018. № 2. С. 195-203.

Список литературы Пространственное распределение и разнообразие лесной растительности кластера "Арысканныг" заповедника "Убсунурская котловина" (южный макросклон хр. Восточный Танну-Ола, Республика Тыва)

- Артемов И.А. 2015. Флористические особенности Тувинской котловины и хребет Танну-Ола как ботанико-географический рубеж//Растительный мир Азиатской России. № 2(18). С. 72-78.

- Куулар Х.Б. 2009. Особенности лесорастительных условий хребта Танну-Ола (Республика Тыва)//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 9(36). С. 84-96.

- Макунина Н.И. 2010. Основные типы растительных сообществ степного пояса южного макросклона хребтов Танну-Ола//Растительный мир Азиатской России. № 1(5). С. 49-57.

- Макунина Н.И. 2016. Растительность лесостепи Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной области. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео». 183 с.

- Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации. 2012/гл. ред. Г.В. Добровольский. М.: Фонд «Инфосфера» -НИА-Природа. С. 351-351.

- Рысин Л.П. 2010. Лиственничные леса России. М.: Товарищество науч. изд. КМК. 343 с.

- Рысин Л.П. 2011. Кедровые леса России. М.: Товарищество науч. изд. КМК. 240 с.

- Рысин Л.П. 2012. Хвойные леса России//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 14. № 1(4). С. 1106-1109.

- Самдан А.М. 2016. Растительность верхней части пояса горных лесостепей в кластере «Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина» (южный макросклон хр. Восточный Танну-Ола, Республика Тыва)//Успехи современной науки и образования. Т. 6. №11. С. 164-167.

- Типы лесов гор Южной Сибири. 1980./ред. В.Н. Смагин. Новосибирск: «Наука». 336 с.

- Ханминчун В.М. 1980. Флора Восточного Танну-Ола (Южная Тува). Новосибирск: Наука. 122 с.