Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах как геоэкологическая проблема предприятий теплоэнергетики

Автор: Захарова О.Л., Савельева И.Н., Полонский В.И., Сумина А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6, 2018 года.

Бесплатный доступ

Естественный процесс формирования почв проис- ходил на протяжении нескольких тысячелетий, а для преобразования их в урбоноземы понадобились лишь столетия. Предприятия теплоэнергетики ежедневно выбрасывают в атмосферу большое количество разно- образных веществ, при этом тяжелые металлы отно- сят к приоритетным загрязнителям: они относитель- но легко идентифицируются, мало подвижны в верхнем почвенном слое. Связан данный факт с тем, что почва является геохимическим барьером, сдерживающим пе- ренос химических элементов и их соединений по профи- лю и в подземные воды, выполняя тем самым важную экологическую функцию. Цель работы - установление специфики пространственного депонирования некото- рых тяжелых металлов (Pb, Zn) в почвенном покрове территорий, прилегающих к предприятиям теплоэнер- гетики. Почвенные образцы отбирались в точках, при- легающих к Абаканской и Минусинской ТЭЦ по трансек- там. Последние были заложены согласно приоритет- ным направлениям ветров в северо-восточном и юго- западном направлениях на расстоянии 0,1; 0,5; 0,7;1,0 и 2,0 км от границ предприятий, на глубине от 0 до 20 см...

Загрязнение почв, тяжёлые металлы, пространственные особенности распространения, буферная способность почв, предприятия теплоэнергетики

Короткий адрес: https://sciup.org/140238164

IDR: 140238164 | УДК: 504.055:

Текст научной статьи Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах как геоэкологическая проблема предприятий теплоэнергетики

Введение. Среди приоритетных загрязняющих веществ, образующихся при работе предприятий теплоэнергетики, особое место принадлежит тяжелым металлам. Связан данный факт с тем, что эти химические вещества относятся к суперэкотоксикантам, мутагенам и канцерогенам и могут активно накапливаться в компонентах окружающей среды и даже включаться в естественный круговорот веществ [1].

Пространственное распределение выбросов от предприятий теплоэнергетики и их влияние на организм человека зависят от множества факторов. К основным из них можно отнести состав сжигаемого топлива; высоту дымовых труб, через которые отходящие газы поступают в атмосферный воздух; климатические и метеорологические условия; удаленность источника выбросов от жилой застройки. Для территорий с резко континентальным климатом и низкой способностью атмосферы к самоочищению, к которым относится и Республика Хакасия, и юг Красноярского края, характерно увеличение темпов накопления загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды.

В подобных условиях почва является геохимическим барьером для тяжелых металлов, который сдерживает перенос химических элементов и их соединений по профилю и в подземные воды.

Цель исследования . Установление специфики пространственного депонирования некоторых тяжелых металлов (Pb, Zn) в почвенном покрове территорий, прилегающих к предприятиям теплоэнергетики.

Объект исследования – почвенный компонент, расположенный в зоне воздействия Минусинской и Абаканской ТЭЦ.

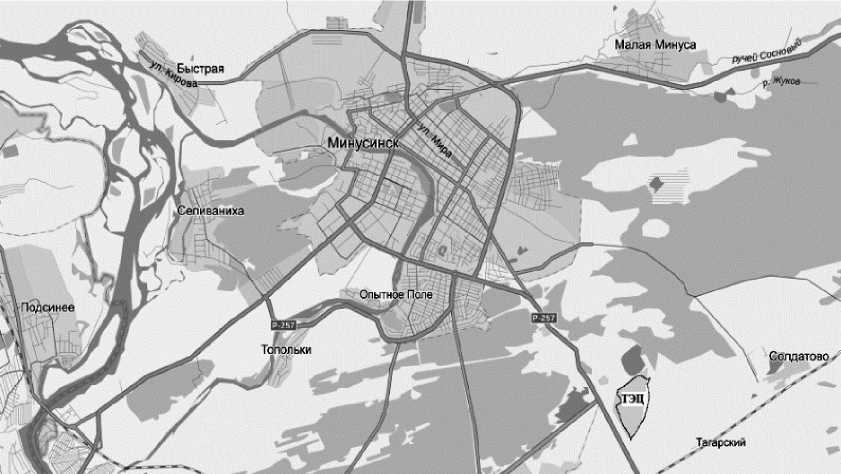

Минусинская ТЭЦ расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 5 км от административных границ г. Минусинска (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема района исследования территории вблизи Минусинской ТЭЦ (филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)). Масштаб 1:2000

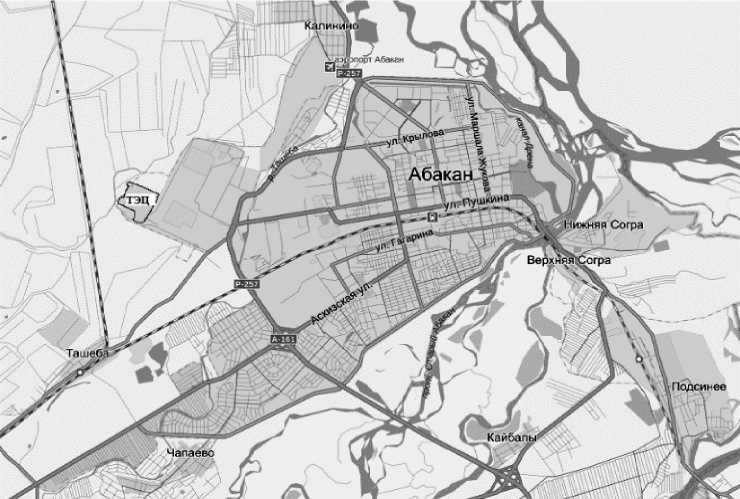

Абаканская ТЭЦ занимает территорию на западной окраине г. Абакана, на левом берегу р. Ташеба. Промышленная площадка ТЭЦ расположена в 3 км от жилой застройки (рис. 2).

Не менее важное значение для пространственного депонирования загрязняющих веществ имеют и метеорологические условия территории. Согласно розе ветров, к преобладающим направлениям ветра можно отнести югозападное и северное, на совокупную долю которых приходится 50 % от общего количества ветров. Средняя годовая скорость юго-западного и западного ветров составляет 5–6 м/с, ветров других направлений 3–4 м/с. Данная тенденция характерна для обеих территорий.

Рис. 2. Карта-схема района исследования территории вблизи Абаканской ТЭЦ (филиал «Енисейская ТГК (ТГК-13)). Масштаб 1:2000

Почвенный компонент территории, прилегающей к Абаканской ТЭЦ, представлен каштановыми почвами [2]. Почвенный покров, прилегающий к границе промышленной площадки Минусинской ТЭЦ, характеризуется большим разнообразием. Здесь преобладают чернозёмы, текстурно-карбонатные и каштановые почвы. Под сосновыми борами формируются почвы дерново-подзолистые супесчаные, являющиеся интразональными [3].

Отбор почвенных проб производили по трансектам, заложенным в северо-восточном и юго-западном направлениях, расположенных на участках, прилегающих к Абаканской и Минусинской ТЭЦ (филиалы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13))».

Отбор почвенных проб производили на участках размером 1×1 м согласно ГОСТ 17.4.3.01-83. Образцы взяты на расстоянии 0,1; 0,5; 0,7;1,0 и 2,0 км от границ предприятий, на глубине от 0 до 20 см. Общее количество – 200 образцов.

Концентрацию подвижной формы ионов свинца и цинка определяли методом инверсионной вольтамперометрии.

Интенсивность процессов депонирования загрязняющих веществ зависит от буферных свойств почвы. При этом основными факторами, формирующими данные свойства, являются минералогический и гранулометрический состав, степень увлажнения, уровень исходной реакции среды, содержание органического вещества, содержание обменных катионов (Ca2+, Mg2+) [4, 5].

Поэтому для более полной информации о процессах депонирования загрязняющих веществ, происходящих в почвенном покрове исследуемых территорий, были проведены исследования буферной способности почв: со- держание гумуса, гранулометрический состав, рН водной вытяжки. Оценка буферной способности почв проведена с использованием шкалы В.В. Ильина и А.С. Сысо (2001).

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что почвы территории, прилегающей к Абаканской ТЭЦ, характеризуются как среднесуглинистые (30 % физической глины и 70 % физического песка), низкогумусные (среднее содержание гумуса в верхнем слое почвы – 1,73 %), имеют щелочную среду почвенного раствора (рН водн = 7,36).

В отличие от данных почв, почвы территории воздействия Минусинской ТЭЦ относятся к супесчаным разновидностям (15 % физической глины и 85 % физического песка), характеризуются нейтральной средой почвенного раствора (рН водн =6,82), являются низкогумусными (содержание гумуса в слое 0-20 см – 2,00 %).

По совокупности показателей, согласно шкале буферности почв, почва территории, прилегающей к Абаканской ТЭЦ, характеризуется средней буферной способностью (24,5 балла). Буферность почв, расположенных в зоне влияния Минусинской ТЭЦ, оценивается в 17 баллов и характеризуется как низкая. Выявленные различия обуславливают особенности пространственного депонирования тяжелых металлов в верхнем слое почв относительно источника загрязнения.

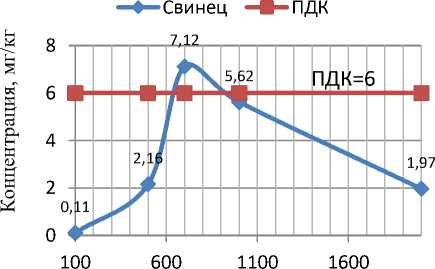

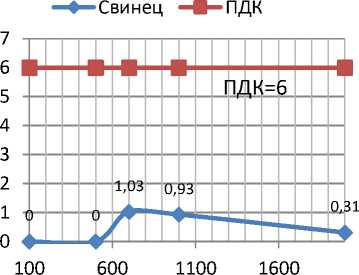

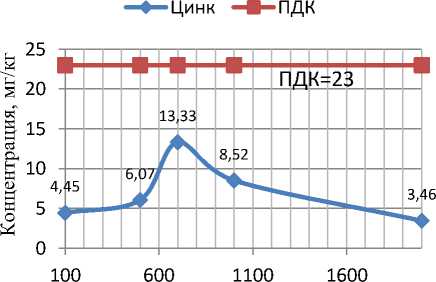

Независимо от направления, по мере удаления от источника загрязнения – Абаканской ТЭЦ, выявлены следующие особенности: максимальные концентрации подвижных форм свинца, составляющие в среднем 7,12 и 1,03 мг/кг соответственно, зафиксированы на расстоянии 700–1000 м, минимальные (0,11 и 0,31) – на расстоянии 100–500 м и более 2000 м (рис. 3).

Расстояние от границы предприятия, м

Расстояние от границы предприятия, м

Расстояние от границы предприятия, м

а б

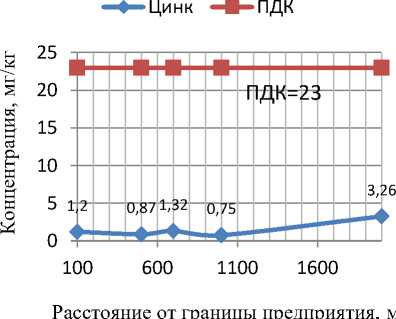

Рис. 3. Динамика распространения подвижных форм тяжёлых металлов в почвах, расположенных в зоне влияния Абаканской ТЭЦ, с учетом направления: а – северо-восточное; б – юго-западное (n=100)

Подобная тенденция сохраняется и для подвижных форм цинка в северо-восточном направлении, где набольшее содержание их, составляющее 13,33 мг/кг, обнаружено на расстоянии 700 м. В юго-западном направлении для данного загрязнителя наблюдается иная особенность распространения: концентрация подвижных форм цинка достигает максимальных значений 3,26 мг/кг на расстоянии 2000 м. В почвах северо-восточного направления от границ предприятия Абаканской ТЭЦ содержание свинца и цинка больше по сравнению с их концентрацией в почвах юго-западного направления. При этом уровни накопления данных элементов, независимо от направления, находятся в пределах норматива ПДК.

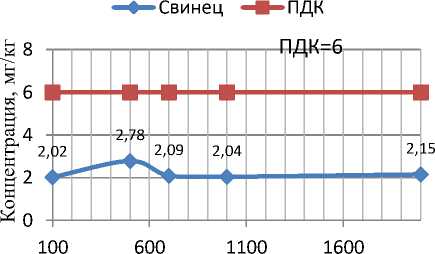

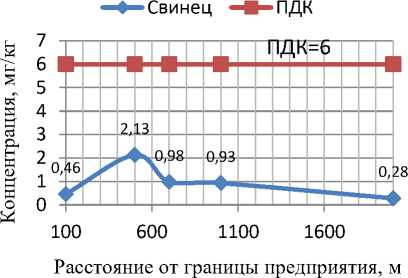

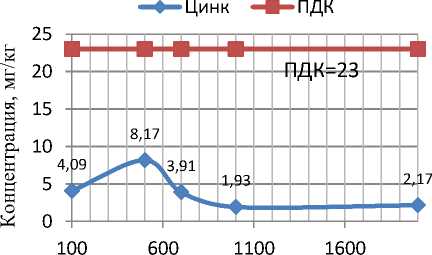

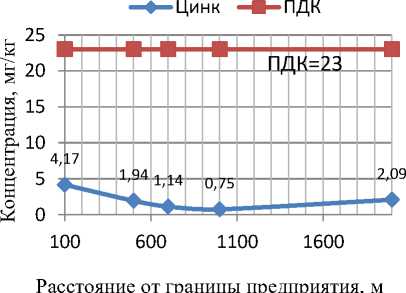

Динамика загрязнения почв тяжёлыми металлами, по мере удаления от границ промышленной площадки Минусинской ТЭЦ, независимо от направления, характеризуется максимальными концентрациями подвижных форм свинца и цинка на расстоянии 500 м, и их значения не превышают нормативные показатели (рис. 4).

Минимальное содержание ионов свинца – 0,28 мг/кг – установлено на расстоянии 2000 м в почвах югозападного направления и 2,02 мг/кг – в почвах северо-востока на расстоянии 100 м от предприятия.

Для ионов цинка минимальные содержания в почвах зафиксированы на расстоянии 1000 м в обоих направлениях.

Таким образом, пространственные особенности накопления тяжелых металлов в почвах, прилегающих к промышленным площадкам Абаканской и Минусинской ТЭЦ, обуславливаются различиями в высоте дымовой трубы каждого предприятия, спецификой ветрового режима территорий, а также выявленными различиями в буферной способности почв данных территорий.

Наиболее высокие концентрации тяжелых металлов наблюдаются в почвах радиуса 700–2000 м от границ Абаканской ТЭЦ. В почвах, приуроченных к Минусинской ТЭЦ, такие концентрации загрязнителей отмечаются на расстоянии 500–1000 м. Расширение ареала загрязнения почв тяжёлыми металлами, в случае с Абаканской ТЭЦ, обусловлено высотой дымовой трубы, составляющей 120 м, в сравнении с таковой, установленной на Минусинской ТЭЦ (100 м).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Минусинская и Абаканская ТЭЦ являются предприятиями второй категории опасности, для которых размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м. В связи с этим наиболее высокие концентрации ионов тяжёлых металлов в почвенном компоненте фиксируются за пределами внешней границы санитарно-защитной зоны. Полученные результаты исследования могут являться основанием для рекомендации по изменению её границ.

Расстояние от границы предприятия, м

Расстояние от границы предприятия, м

а б

Рис. 4. Динамика распространения подвижных форм тяжёлых металлов в почвах, расположенных в зоне влияния Минусинской ТЭЦ, с учетом направления: а – северо-восточное; б – юго-западное (n=100)

Выводы. Концентрация ионов свинца и цинка в почвах, расположенных в северо-восточном направлении от границы Абаканской ТЭЦ, в 1,5 и 1,8 раза выше, чем в почвах зоны воздействия Минусинской ТЭЦ этого же направления, но находится в пределах норм ПДК.

Наиболее высокие концентрации тяжелых металлов наблюдаются в почвах радиуса 700–2000 м от границ Абаканской ТЭЦ в отличие от почв, приуроченных к Минусинской ТЭЦ, где максимальные концентрации загрязнителей отмечаются на расстоянии 500–1000 м.

Расширение ареала загрязнения почв тяжёлыми металлами, в случае с Абаканской ТЭЦ, обусловлено высотой дымовой трубы, составляющей 120 м, в сравнении с таковой, установленной на Минусинской ТЭЦ, – 100 м.

Список литературы Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах как геоэкологическая проблема предприятий теплоэнергетики

- Hooda P.S. A special issue on heavy metals in soils: editorial foreword//Adv. Environ. Res. -2003. -V. 8. -P. 1-3.

- Классификация и диагностика почв России/Л.Л. Шишов . -Смоленск: Ойкумена, 2004. -342 с.

- Алхименко Р.В. . Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: руководство. -Красноярск, 2015. -592 с.

- Ересько М.Н. Кислотно-основная буферность почв как индикатор устойчивости экосистемы//Земля Беларуси. -2014. -№ 4. -С. 36-44.

- Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования. -М.: Тройка, 2002. -687 с.