Пространственное размещение сизых голубей Columba livia в колонии

Автор: Рахимов И.И., Аринина А.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 333 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140150425

IDR: 140150425

Текст статьи Пространственное размещение сизых голубей Columba livia в колонии

Сизый голубь Columba livia – птица, во многих аспектах достаточно хорошо изученная отечественными орнитологами. Так, оологическую характеристику сизого голубя для города Липецка дал М.В.Мельни-ков (2000); вопросы инкубации затронул Н.А.Литвинов (1978, 1980); рост и развитие птенцов проследили: В. З. Ангальт (1983) в Перми, Ц.З.Доржиев (1977) в Забайкалье, А.С.Родимцев (2004) в Западной Сибири. Экологию голубя изучали В.З.Ангальт (1978, 1981, 1982, 1983, 1984), Ц.З.Доржиев (1985, 1997), М.И.Майхрук (1970, 1972, 1975), В.Ю.Недосекин (1998), С.И.Печенев (1981), А.С.Родимцев (2004); полиморфизм голубей – А.С.Ксенц (1981), А.А.Котов (1978), С.С.Москвитин (1982), В.Ю.Недосекин (1998), Н.Ю.Обухова (1981), В.А.Пономарёв (2005); особенности накопления голубями тяжёлых металлов и использование их в биоиндикации состояния окружающей среды рассматривали: Л.К.Ваничева (1991, 1996), А.С.Ксенц (1981), Н.В.Лебеде-ва (1991), Р.М.Савицкий (2002); поведение и акустические сигналы – Ц.З.Доржиев (1997). Недостаточно изучен вопрос, касающийся пространственного размещения сизых голубей в колониях, рассмотрению которого мы и посвящаем данное исследование.

Наблюдения за микропопуляцией сизых голубей, поселившихся на чердаке педагогического университета Казани, велись с 2004 по 2006 год. Внимание уделялось пространственному размещению особей, взаимоотношениям между индивидуумами, постэмбриональному развитию птенцов в гнездовой период.

Размещение гнездовых участков

Сизые голуби – птицы полуколониальные. Колонии могут состоять как всего из нескольких пар, так и из нескольких сотен птиц. Встречаются и отдельно гнездящиеся пары.

Наблюдаемая колония расположилась на чердаке двухэтажного корпуса Казанского педагогического университета в центре города, вблизи от кормового участка – продуктового рынка и водоёма – залива озера Кабан. Площадь чердака – 400 м2, пол засыпан керамзитом. Помещение неотапливаемое и тёмное. Солнечные лучи проникают через единственное незакрытое чердачное окно, на большей части чердака совсем темно. По числу особей данная колония относится к категории малочисленной и состоит из 6 пар. Пары распределились по периферии, заняв три стороны чердака, лишь одна пара гнездилась посередине, возле вытяжной трубы. Были заняты участки как вблизи от входа, так и в удаленной тёмной части чердака. Пространство чердака поделено между парами на гнездовые территории и общие участки. Гнёзда строились под потолком на балке, либо на опоре между потолком и полом, либо на полу. Если гнездо строилось на подпотолочной балке, то гнездовая территория сводилась только к балке, на поверхность пола данная пара не претендовала. Если гнездо устраивалось на полу, то охранялась территория на уровне гнезда. Когда гнездо располагалось примерно на одинаковом расстоянии от пола и потолка, хозяева считали своей гнездовой территорией участок выше и ниже гнезда и сгоняли соседей с пола и с подпотолочной балки.

Величина гнездового участка варьирует в зависимости от плотности колонии и индивидуальных особенностей птиц. В нашем случае, при малой плотности колонии, радиус гнездовой территории в среднем достигал 3 м. Минимальное расстояние, на которое подпускала к гнезду своих соседей насиживающая птица, составило примерно 1 м. Гнездовая территория отмечается воркованием токующего самца. При общем токовании в разгар массового размножения самцы токуют на крайних точках своих территорий, ближе друг к другу. О важности участия в таких демонстрациях свидетельствуют факты отлучки ради этого от гнезда с птенцами, не способными к терморегуляции, в дни с резким понижением температуры. После некоторого колебания, когда самец то привставал, но вновь садился на гнездо, он всё же сошел с гнезда, быстро перебежал на токовище и, проворковав, так же быстро вернулся к птенцам. Отлучка составила не больше 1 мин.

Интересны случаи толерантности хозяев к отдельным соседям. Так, агрессивный самец пары № 1 спокойно оставался в гнезде, когда мимо на расстоянии менее 1 м проходила самка, самец или оба партнёра пары № 3. Этот же самец активно сгонял самца пары № 6, находившегося на расстоянии более 3 м от его гнезда. Различие в реакции можно было бы объяснить поведением проходящих соседей: птицы пары № 3 спокойно пересекали пространство, тогда как самец пары № 6 ворковал, определяясь с выбором собственной территории.

Свободные от гнездовых территорий пространства чердака используются птицами под токовища и ночлеги. В период насиживания ночью на гнезде остается самка (Ангальт 1983; Доржиев 1997; наши данные), а самцы собираются на подпотолочных балках. В негнездовой период все птицы собираются на ночлег на балках, располагаясь парами.

Сезон размножения сизых голубей сильно растянут и занимает почти весь год, что является адаптацией к благоприятным условиям среды, выражающиеся в доступности корма и более мягким температурным режимом в черте города. Опытные пары имеют до 5-7 выводков за сезон. Увеличение числа кладок становится возможным при наложении циклов размножения (Ангальт 1983; Доржиев 1997; Недо-секин 1998). Когда в гнезде выкармливаются птенцы первого выводка, голуби уже строят гнездо для второй кладки и т.д. Новое гнездо строится также в случае гибели птенцов. Поэтому на одной гнездовой территории обычно находится несколько гнёзд. Часто голуби используют уже построенные гнёзда, лишь подправляя их. Отдельные пары ни разу за всё время наблюдений не вернулись в старое гнездо, предпочитая каждый раз строить новое (пара № 1). Другие же пользовались всего 2 гнёздами по-очереди (пара № 4). Иногда голуби выводят несколько генераций птенцов в одном и том же гнезде. Тогда в гнезде находятся подрастающие птенцы и взрослая птица на новой кладке (пары № 4, 5). Имеют место случаи использования птицами чужих покинутых многолетних гнёзд, а также вытеснения одной пары другой из гнезда. Так, весной 2006 года, после периода зимнего покоя, пара № 3 «переселилась» на противоположный конец чердака, заняв одно из гнёзд пары № 5. Пара № 5 весь тёплый сезон 2005 года гнездилась на подпотолочной балке и ни разу не насиживала кладку в углублении стены на полу, которое и было позже занято парой № 3 (рис. 1).

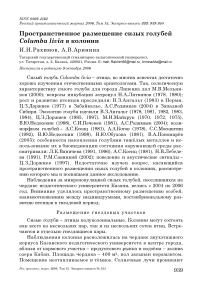

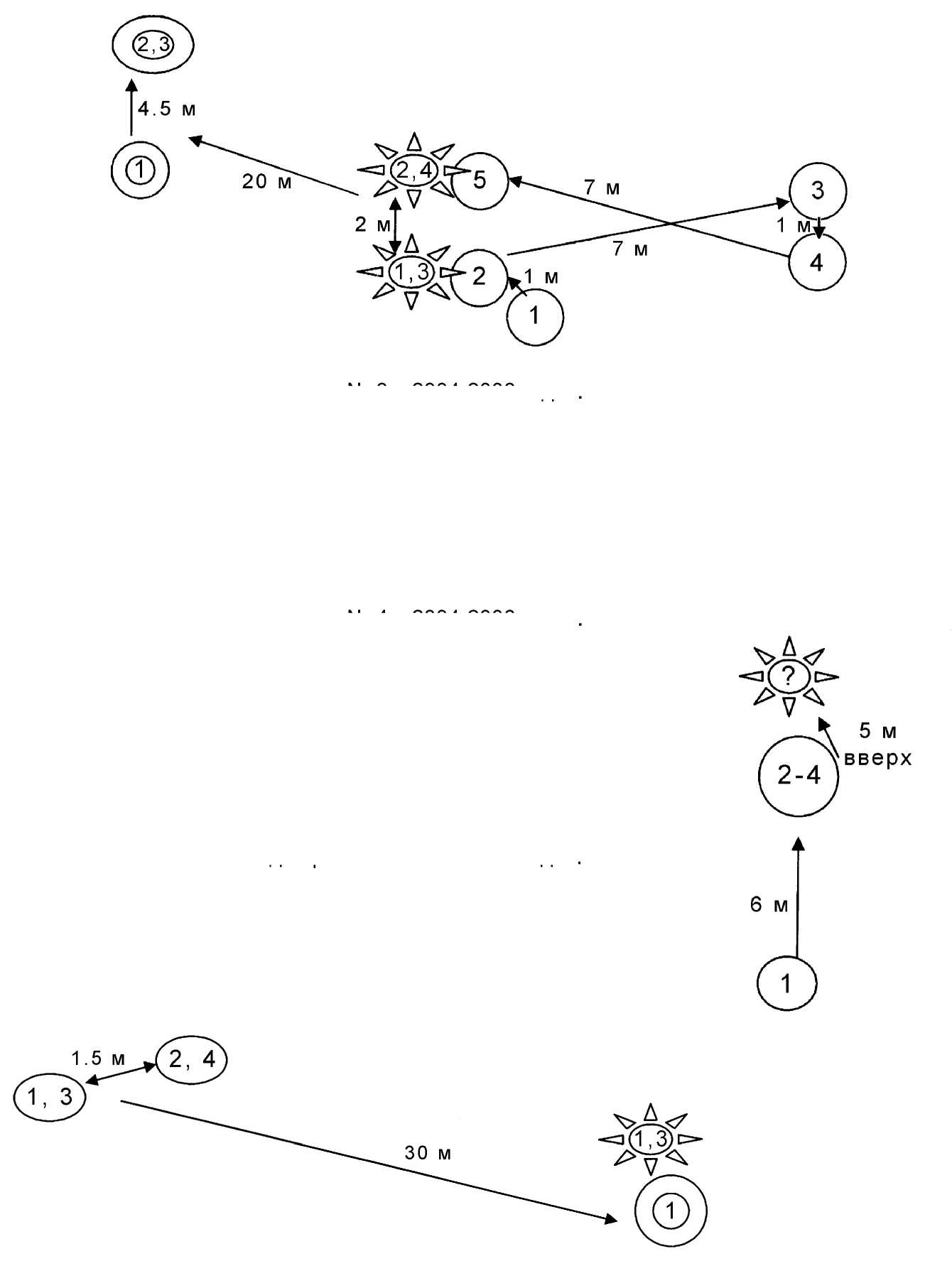

Рис. 1. Расположение гнездовых участков сизых голубей на чердаке в 2004 году.

Числа внутри значков означают порядковый номер пары. Разные значки означают гнёзда, построенные в разные годы.

Однако отмечались и случаи значительного смещения гнездовых участков. Так, пара № 6 весной 2005 г. переселилась на противоположный конец чердака, и расстояние между гнёздами оказалось равным 30 м. Около 20 м составило расстояние между гнёздами пары № 3 весной 2006 г. (рис. 1). Таким образом, смена гнездовых территорий совпадает с началом нового сезона размножения.

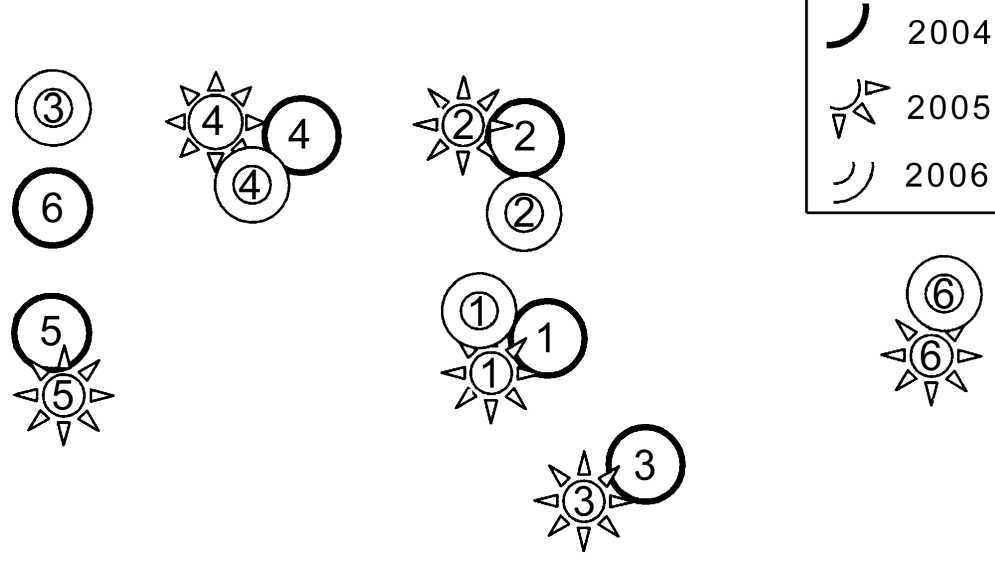

Рис. 2. Расположение гнёзд пары № 1 в 2004-2006 годах.

Числа над стрелками –– расстояние в метрах.

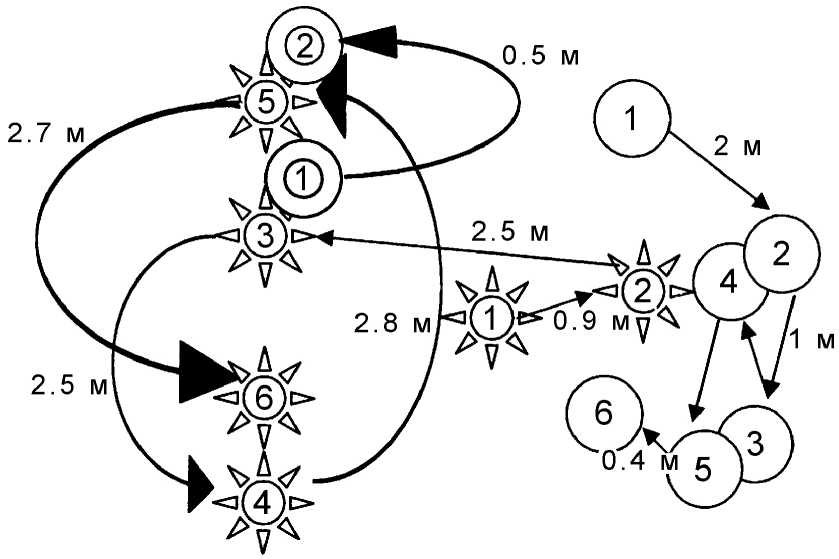

Рис. 3. Расположение гнёзд пары № 2 в 2004-2006 годах.

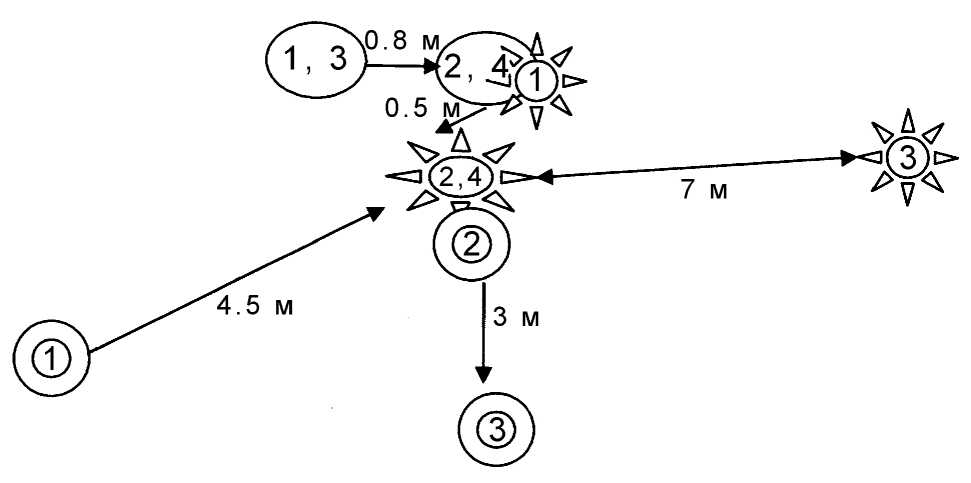

Причиной смены гнездового участка может быть беспокойство со стороны человека (в нашем случае – это ремонт крыши, проведение электропроводки). Однако причина перемещения пары № 3 не ясна. Возможно, резкой смене гнездовой территории способствовал находя- щийся вблизи труп слётка, запутавшегося в проволоке. С другой стороны, для пары № 3 вообще характерен постоянный поиск места даже в гнездовой период, а каждый новый сезон начинается с активного поиска новой гнездовой территории (рис. 4).

Рис. 7. Расположение гнёзд пары № 6 в 2004-2006 годах.

Рис. 4. Расположение гнезд пары № 3 в 2004-2006 годах.

Рис. 5. Расположение гнезд пары № 4 в 2004-2006 годах.

Рис. 6. Расположение гнезд пары № 5 в 2004-2006 годах.

Для опытной пары выбор места не составляет затруднений. Она в среднем за 2 дня определяется с местоположением будущего гнезда. Самец приводит голубку на свою гнездовую территорию (Доржиев 1985), а место для гнезда выбирает самка. Однако случается, когда на смену погибшему самцу голубка приводит нового партнёра на уже сложившуюся гнездовую территорию. Так, после исчезновения самца пары № 1 в 2005 году на его гнездовой территории появился новый, которого в 2006 году сменил третий. Молодая пара может находиться в поиске до 3 недель и, так и не построив гнезда, улететь на новое место. Одна из причин того, что приходится наблюдать беспорядочно разбросанные по чердаку яйца – неумение молодых выбрать территорию и построить гнездо.

Постройка гнезда

Гнездо голубей – рыхлая постройка. Обычно это неглубокая ямка в полу, обрамлённая веточками. Взятое в руки гнездо рассыпается. В качестве гнездового материала используются солома, пакля, древесная стружка, кости позвоночных, маховые перья голубей, проволока, пластмассовые палочки, палочки из-под мороженого, клочки бумажных и полиэтиленовых пакетов, конские волосы и т.д. Часто гнездо представляет собой только небольшую расчищенную ямку в полу.

Гнездо строит самка. Вначале она долго и неподвижно стоит на выбранном месте и, если место подходит, садится и начинает подкладывать клювом под грудь и по бокам строительный материал, приносимый самцом. Строительный материал собирается неподалёку или на самом чердаке. Выбор материала производится очень тщательно. Придирчиво выбранная веточка на полпути может разонравиться и будет отброшена. Сбор материала может сопровождаться воркованием. Гнездостроительная деятельность длится от 2 дней и больше. Скорость строительства гнёзд для последующих кладок увеличивается. Строительство может приостановиться по причине ухудшения погоды, понижения температуры. Особенно часто это случается в середине января, когда активизированные ярким солнцем и увеличением продолжительности светового дня репродуктивные инстинкты «включаются», а при резком и длительном похолодании «тормозятся». Недостроенное гнездо может быть заброшено, и строительство возобновлено позже.

Сроки размножения

Голуби, вовлечённые в процесс синантропизации, за один сезон имеют несколько циклов размножения. Увеличение числа кладок в году у сизого голубя прослеживается на протяжении последних более чем ста лет (табл. 1). Сроки размножения определяются рядом факторов: фотопериодом, температурным режимом, кормовыми условиями, индивидуальными, антропогенными и биотопическими особенностями (Доржиев 1985; Недосекин 1998). На ограничение сроков размножения длительностью светового дня указывает ряд авторов (Доржиев 1985; Майхрук 1975; Недосекин 1998; Носков, Котов 1976). Однако экспериментальные данные по выведению потомства сизыми голубями в условиях длительного содержания их в темноте (по: Доржиев 1985), а также круглогодичное выведение птенцов (Марков 1960; Рахилин 1960; и др.) доказывают, что действие этого фактора не является ограничивающим. В.З.Ангальт, Ц.З.Доржиев, А.С.Мальчевский склонны считать главным ограничивающим фактором обеднение кормовой базы и, наоборот, достаточная кормовая база создает условия для растянутости периода размножения и успешного выведения потомства. Лимитирующим фактором Ц.З.Доржиев считает чрезмерную плотность микропопуляций, при которой нарушается механизм насиживания, но не число откладываемых яиц. Отмечается воздействие биотопических особенностей на период размножения: в городах голуби приступают к размножению раньше, чем в сёлах, и позднее заканчивают размножение. Наконец, старые опытные птицы за сезон успевают вывести на несколько генераций птенцов больше, чем птицы, впервые приступившие к размножению (Доржиев 1985).

Таблица 1. Изменение количества кладок сизого голубя за сезон размножения

|

Годы исследований |

Число кладок за сезон |

Регион |

Автор |

|

1871 |

3 |

Казань |

М.Богданов |

|

1888 |

2 |

Шотландия, Фарерские о-ва |

Н.Зарудный (Р.Н.Мекленбурцев) |

|

1951 |

3-4 |

Средняя Азия, Казахстан |

Р.Н. Мекленбурцев |

|

1957-1971 |

5 |

Средняя Азия, Казахстан |

Семашко, Бакаев (Ц.З.Доржиев) |

|

1962-1965 |

2 |

Белоруссия |

А.С.Гембицкий |

|

1966-1970 |

5-6 |

Мордовия |

М.И.Майхрук |

|

1976-1977 |

1.91-3.06 |

Забайкалье |

Ц.З.Доржиев |

|

1977 |

4-5 |

Казань |

П.К.Горшков |

|

1978 |

5 |

Пермь |

В.З.Ангальт |

|

1978 |

4-5 |

Западная Сибирь |

А.А.Котов |

|

1988 |

3.3 |

Москва |

А.А.Вахрушев |

|

1997 |

5 |

Москва |

Е.В.Нестеров |

|

2003 |

4-5 |

Западная Сибирь |

А.С.Родимцев |

|

2004-2006 |

4-6 |

Казань |

И.И.Рахимов,А.В.Аринина |

По нашим наблюдениям, причиной удлинения периода размножения Сolumba livia в Казани явилось повышение зимних температур при наличии хорошей кормовой базы. Так, поздней осенью 2004 и 2005 г. отдельные пары отдохнули лишь 4-5 недель и затем вновь принялись за постройку гнёзд. Приспособлением к выведению потомства в холодный сезон является плотное насиживание кладки со второго яйца, более плотное насиживание зимних кладок по сравнению с весенними (Литвинов 1980), единовременное вылупление птенцов и непрерывное согревание птенцов до достижения ими способности к самостоятельной терморегуляции.

Развитие птенцов

В кладке сизого голубя обычно 2 яйца, реже 1 или 3 (Недосекин 1978). Гетерогенность кладки выражается в более крупных размерах 1-го яйца (Ангальт 1983; Доржиев 1985; Недосекин 1998; Скрылева 1984). В тёплый период птицы садятся на плотное насиживание с 1-го яйца, в холодный – приступают к плотному насиживанию со 2-го. Насиживание длится 16.6-17.1 сут (Ангальт 1983), 17.5-18 сут (Доржиев 1997). В тёплый период 1-й птенец вылупляется на сутки раньше 2-го и опережает его в размерах и развитии. В холодный период, когда первый птенец вылупляется раньше второго лишь на 3-4 ч, разница в развитии между птенцами не столь заметна. Но изначально размеры и масса тела у второго меньше (Ангальт 1978; Родимцев 1984, 2003; наши данные).

Птенцы сизого голубя относятся к полуптенцовому типу (Nice 1962, цит. по: Никольская и др. 1980). Постэмбриональное развитие можно разделить на 3 периода (Шилов 1965): раннегнездовой, позднегнездовой и постгнездовой. Гнездовой период длится 28-31 сут, послегнездо-вой – до первой предбрачной линьки.

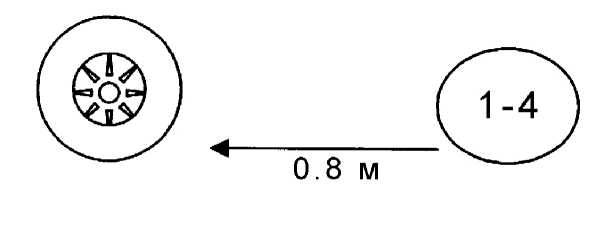

Птенцы вылупляются с открытыми ушными проходами, закрытыми глазами, покрыты жёлтым эмбриональным пухом. Глазная щель открывается на 2-4 сут (в тёплый и холодный периоды, соответственно). В холодный период взрослые птицы обогревают птенцов до достижения ими способности к терморегуляции, в тёплый плотный обогрев длится 3-4 сут, ещё несколько дней родители по-очереди находятся рядом с гнездом. Удельная скорость роста максимальна в раннегнездовой период (Родимцев 1984; наши данные). Скорость роста снижается во время появления оперения (4-7 сут) и падает в позднегнездовой период, на этапе становления гомойотермного типа химической терморегуляции. Незначительный подъём скорости роста наблюдается перед вылетом птенцов (рис. 8).

К моменту вылета по внешним морфологическим признакам птенцы не достигают размеров взрослых птиц (Родимцев 1984). Но длина костей верхней и нижней конечностей, за исключением цевки, и длина первостепенных и второстепенных маховых соответствуют размерам взрослых особей. За 3-7 сут перед вылетом птенцы перепархивают по чердаку, забираются под потолок и на 26-31 день вылетают за пределы чердака. 5-10 дней с этого момента они ещё возвращаются на родную гнездовую территорию и подкармливаются родителями. В этот период масса тела слётков сильно уменьшается. Высока смертность.

Рис. 8. Удельная скорость роста птенцов сизого голубя в гнездовой период.

Успешность размножения

С 2004 по июнь 2006 год на чердаке, где мы вели наблюдения, голубями было инкубировано 60 яиц. В это число не входят кладки пар №№ 4 и 5, совершенные с 2005 г., т.к. гнёзда были перенесены в недоступные для наблюдения уголки. На гнездовых участках пар №№ 2 и 5 и на «общем» участке было отложено 6 яиц без постройки гнёзд. Эти яйца в дальнейшем не инкубировались. Пара № 5 откладывала «лишние» яйца в 15-30 см от гнезда в период кладки.

Из инкубируемых яиц 28 кладок содержало по два яйца (87.5%) и 4 кладки – по одному (12.5%). Из 6 яиц (10%) птенцы не вылупились. Все они относились к числу отложенных первыми. Из вылупившихся (52 птенца) сошло с гнезда 39 (75%). Погибло на разных стадиях развития 13 (25%) птенцов, из них от холода 2, от инфекционного заболевания – 11. Отмечено, что выживаемость первых птенцов выше, что совпадает с данными В.З.Ангальта (1978). Таким образом, вылет молодняка составляет 75%.

Все слётки были окольцованы. Возврат колец за 2 года составил 7.7%. Птицы были отловлены на продуктовом рынке – ближайшем кормовом участке. Малый процент возврата колец свидетельствует о разлёте молодняка и, вероятно, о значительной гибели слётков.