Пространственное развитие (примеры Севера и Арктики)

Автор: Лаженцев В.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Пространственное развитие показано как формирование и качественное пре- образование природно-хозяйственных систем. Его методология базируется на исследовательском опыте социально-экономической географии и региональ- ной экономики и ориентирована на генерацию научных знаний о природе и обществе. Роль Севера и Арктики в пространственном развитии России опре- делена относительно решения проблем формирования внутреннего рынка и межрегиональной интеграции.

Пространство, развитие, широтная зональность, меридиональные мегаструктуры, интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14992376

IDR: 14992376 | УДК: 338.984

Текст научной статьи Пространственное развитие (примеры Севера и Арктики)

Пространство в общенаучном плане рассматривается как форма существования материи, структурность и протяженность материальных систем. Применительно к социально-экономической сфере это понятие конкретизируется через изучение определенных общественных процессов: освоение территории, ее обживание, размещение производства, расселение населения, улучшение экономико-географического положения районов и городов. Экономический смысл имеют преодоление расстояний, взаимодействие центра и периферии, оформление конфигурации хозяйственных систем и др. Пространство оценивается как благо и соизмеряется с другими материальными и духовными ценностями. Экономическая наука все чаще оперирует такими понятиями, как «единое экономическое пространство», «приватизированное пространство», «пространственное поведение», «экономическая плотность», «хозяйственная функция места», «социальная функция географической среды» и т.п.

К фундаментальным относится и понятие «развитие». Его общенаучная трактовка – смена состояний, переход от структуры одного качества к структуре другого качества, усложнение организации, целенаправленная и управляемая эволюция – в каждой науке приобретает особое содержание. Так, применительно к региональной экономике «развитие» определяется как экономико-географический процесс формирования и качественного преобразования районных хозяйственных систем [1]. В данной науке внимание фиксируется на системообразующем воспроизводстве территориального потенциала жизнедеятельности и оптимальной мобилизации возможностей конкретного региона с учетом его характеристик и способностей населения к инновациям [2].

В первом приближении пространственное развитие можно определить как согласованные прогрессивные изменения в освоении и воспроизводстве природных ресурсов, размещении и внутреннем содержании производительных сил, в расселении населения и обустройстве среды жизнедеятельности. Актуализация теории и методологии «пространственного развития» обусловлена возвышением роли междисциплинарного синтеза. Предметом научного исследования становятся как природные, так и общественные сферы. Интеграция знаний о геологической, геофизической, гидрологической, биологической, воздушной, технической, экономической, социальной, политической и других сферах является ныне необходимым условием изучения совокупных условий жизнедеятельности [3] и решения проблем повышения качества жизни людей [4].

Изучение проблем пространственного развития актуально для всех стран, но особенно для России. Ее большие размеры и евразийское положение обуславливают целесообразность соединения про- блематики внутреннего устройства страны и межстрановых связей. Особое значение для России имеет ее северность: 11 из 17 млн.км2 (64,7%) относятся к районам Крайнего Севера и местностям, к ним приравненным. Здесь сосредоточено почти 80% минерально-сырьевого потенциала, огромная зона бореальных лесов (5,5 млн.км2) и другие важнейшие природные ресурсы. Они дают положительную ренту, за счет которой формируется около 70% золотовалютного резерва нашей страны. С отрицательной же рентой связаны такие характеристики северности, как низкие температуры воздуха, большая продолжительность зимнего периода, низкий радиационный баланс, широкое распространение мерзлоты, слабая освоенность, очаговость расселения населения, значительные расстояния и повышенные транспортные затраты. Г.А.Агранат (один из основоположников североведения) подчеркивал значение северных территорий в качестве резервного фактора развития мирового сообщества, что обуславливает необходимость научно-обоснованного нормативного подхода к реализации их этнологических, природно-ресурсных и экологических функций [5].

К исходным положениям изучения Севера под углом зрения пространственного развития нужно отнести также разнообразие северов, щирокий диапазон оценок их роли во внутрироссийском и мировом хозяйстве. Северные и арктические территории воспринимаются как единое целое лишь в циркумполярной проекции относительно холодного климата, природно-ресурсной насыщенности и этнических особенностей. Во всех других измерениях они весьма различны. В физико-географическом – широтная много-зональность, азональность горных территорий, реликтовые ландшафты и т.д. В геополитическом – принадлежность северов к конкретным национальным сообществам. В экономико-географическом – различная степень освоенности и обжитости северных пространств, значительный «разброс» норм и нормативов хозяйственной деятельности, мозаичность размещения производства и расселения населения.

С включением в пространственную тематику Севера и Арктики мы связываем решение проблем геополитики и территориального устройства нацио- нальной экономики, вытекающих из блочной структуры мирового хозяйства, размещения в России крупных научно-технологических комплексов и формирования «пересекающихся» хозяйственно-географических систем (широтных и меридиональных). Вместе с тем, северо-арктический вектор данной тематики связан с проблемами развития региональных и локальных хозяйственных систем, вытекающих из необходимости особо (с точки зрения экономической науки) учитывать научное наследие учений о геосистемах и природно-хозяйственных комплексах.

Исходные положения методологии пространственного развития

Как показал акад. А.Г.Гранберг [3], наука о пространственном развитии в настоящее время охватывает в плане натуры – территорию, акваторию и аэроторию (суша, вода, воздух); в научноисследовательском плане – эволюцию строения интегральных природно-хозяйственных систем. Расширенное толкование категории «пространственное развитие», наполненное его природным и социально-экономическим содержанием, по всей вероятности, приведет к новым теориям и моделям организации взаимосвязи между природой и обществом. Пока же, по нашему мнению, желательно «пространственное развитие» соотнести с уже широко употребляемыми категориями: «комплексное…», «региональное…», «территориальное…» развитие. С методологической точки зрения пространственное развитие целесообразно рассматривать по принципу матрешки: внутри находится традиционная проблематика комплексного социально-экономического развития стран и районов, затем регионального развития, далее – территориального (акватерриториального) развития и в итоге – пространственного развития (табл. 1).

Таким образом, последовательно расширяется круг вопросов – от согласования элементов отдельно взятых районных хозяйственных систем (РХС) к их интеграции и регионализации хозяйственной деятельности, к воспроизводству природноресурсных потенциалов территорий на геосистемной основе и согласованию различных сфер в рамках единого земного пространства.

Таблица 1

Предметное содержание «развития» в пространственной экономике

|

Виды развития |

Направление деятельности |

Примеры методик |

|

Комплексное социально-экономическое развитие стран, районов и поселений (основа региональной экономики как науки) |

Согласование технологических, экономических, социальных, экологических и информационных подсистем РХС |

Концентры производства и инфраструктуры. Межотраслевые и продуктовые балансы |

|

Региональное развитие (первое дополнение) |

Районирование, регионализация видов хозяйственной деятельности (например, нордификация) Межрегиональная интеграция |

Оптимизационные межотраслевые и межрегиональные модели |

|

Территориальное развитие (второе дополнение) |

Воспроизводство природно-ресурсных потенциалов на геосистемной основе |

Оптимизация использования природноресурсных сочетаний и моделирование природно-хозяйственных систем, в том числе ТПК |

|

Пространственное развитие (расширение «поля» исследований) |

Согласование предметных пространств в рамках единого земного пространства |

Моделирование сетевых (линейноузловых) хозяйственных структур |

Классическим примером согласования в рамках хозяйственных систем является методика под названием «концентры Пробста» – балансовая разверстка использования территориальных ресурсов в связи с размещением конкретного производства и выбором его мощности. В региональном развитии большое методологическое значение имеют экономическое районирование и межрегиональная интеграция на основе построения оптимизационных межотраслевых и межрегиональных моделей (опыт Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН). Обязательным условием изучения территориального развития является системный подход к оценке, использованию и воспроизводству природно-ресурсных потенциалов конкретных территорий. Здесь ярко проявляется значение геосистемной организации природы и общества. Поэтому учения о геосистемах (В.И.Вернадский, А.Е.Ферсман, Ю.Г.Саушкин, В.Н.Су-качев, В.Б.Сочава), территориально-производственных комплексах, энергопроизводственных и природно-ресурсных циклах (Н.Н.Колосовский, М.К.Бандман, И.В.Комар), функциях места (А.А.Минц, В.С.Преоб-раженский) являются основополагающими в организации междисциплинарного синтеза.

Все перечисленное входит в рамки пространственного развития, но с обязательным дополнением изучения и моделирования сетевых структур. В данном случае классическими являются такие модели, как кольца Тюнена, штандорты Вебера, решетки Кристаллера, экономические ландшафты Леша, линейно-узловые системы Родомана, сетевые структуры производства Бакланова и др. Именно на основе указанных моделей экономгео-графы развивают теорию организации пространства (см., например, [6]).

Совершенствование методологии практической реализации научных знаний о пространственном развитии связано с новым наполнением региональной статистики, геоинформатики, территориального планирования, геопланировки и географической экспертизы (табл.2). Не излагая подробно содержание указанных видов практик (оно достаточно полно раскрыто в научных публикациях [7, 8, 9, 10 и др.], обратим внимание на актуальность поиска показателей, отражающих именно развитие, отличая их от показателей структуры и функционирования. В настоящее время лишь в общих чертах намечен переход от роста к развитию, от состава к структуре, от состояния к функционированию [11]. Только определенная комбинация статистических показателей может отразить реальные процессы пространственного развития, т.е. смены качества больших и малых природно-хозяйственных систем. Геоинформатика, по-видимому, не будет ограничена разработкой кадастров, а продвинется в сторону стоимостной оценки (в том числе рентной) природных ресурсов и составления соответствующих экономических карт. Территориальное планирование и проектирование нуждаются в совершенствовании нормативной базы, особенно в части норм взаимодействия государственного, муниципального и фирменного управления. В технологию территориального планирования необходимо включить и географическую экспертизу.

Север и Арктика в пространственном развитии России

В академической программе «Фундаментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный синтез» Север выделен в качестве особого раздела. Вместе с тем, северные территории и арктические акватории рассматриваются также и в других разделах программы – «Дальний Восток», «Сибирь», «Урал» и «Северо-Запад». Двойственное положение Севера как общего объекта междисциплинарных исследований и как составных частей указанных макрорегионов весьма примечательно. Оно ориентирует на реализацию основополагающего правила системного анализа, а именно – один и тот же ресурс (в том числе и пространство) в разных геосистемах имеет различные оценки . Именно данное положение позволяет более полно отразить позиции Севера относительно пространственного развития России.

Блочная структура мирового хозяйства. Вхождение России в мирохозяйственное и геополитическое устройство приобретает значение одного из ведущих факторов развития ее экономики. На первый взгляд, это кажется аксиомой, соответствующей естественно-историческим закономерно-

Таблица 2

Практическая реализация научных знаний о пространственном развитии

|

Виды практик |

Основное содержание |

Актуализация |

|

Региональная статистика |

Показатели регионального воспроизводства, включая природные ресурсы |

Поиск показателей по линиям: от состава к структуре ; от состояния к функционированию; от роста к развитию |

|

Геоинформатика |

Природно-ресурсные кадастры и информационно-аналитические карты |

Поиск новых методов отражения динамики развития природы, использования ресурсов и охраны окружающей среды |

|

Территориальное планирование и проектирование |

Пропорции регионального воспроизводства, развитие районов и городов |

Разработка стимулов к мобилизации местных возможностей повышения уровня и качества жизни |

|

Географическая экспертиза |

Соответствие управленческих решений закономерностям развития региональных хозяйственных систем с учетом местной природной и социально-экономической специфики |

Введение экспертологии в систему территориального управления |

стям географического разделения труда. Однако нельзя не принять во внимание особенности проявления общественных законов в обстоятельствах конкретного места и конкретного времени. С точки зрения «места» можно сказать, что Россия сама для себя является пространством мирового уровня. Что же касается времени, то заметим: страны более или менее безболезненно входят в мировую экономику и получают от этого стратегическую выгоду только в том случае, если они имеют внутренний порядок в организации своего пространства.

В настоящее время Россия дезинтегрирована. Это является следствием экономической политики в части выбора приоритета между внутренними и внешними рынками .

Экспортный сценарий стратегии развития российской экономики теперь уже не только теоретически, но и по факту – нереалистичен, хотя бы по причине сложившейся в последние десятилетия иерархической системы международных финансовых институтов, в которой исключается возможность равной конкуренции за инвестиции. По этой причине Россия, не виновная в текущем мировом финансовом кризисе, будет выходить из него с более весомыми потерями, чем многие другие страны.

Выбранный российскими политиками в 19902007 гг. приоритет межгосударственной интеграции над межрегиональной (внутрироссийской) привел к размежеванию отдельных территорий нашей страны по крупным мировым геополитическим блокам. Дальний Восток «вписался» в Азиатско-Тихоокеанский регион, Сибирь и Урал – в Среднеазиатский, Поволжье и Юг – в Ближневосточный, Северо-Запад – в Североевропейский, Центр – в центральную и восточную Европу. Экономические связи с соседними и дальними зарубежными странами стали более тесными, чем с внутренними регионами России. Такого рода блочная структура в условиях отсутствия должного внутреннего экономического порядка есть угроза национальной безопасности.

В советские годы размещение перерабатывающей и обрабатывающей промышленности было специально увязано с сырьевыми базами Севера. Из-за чрезмерного экспортного крена теперь эта связь во многом нарушена. В 2006 г. (перед финансовым кризисом) вывозилось 60% добываемой в стране сырой нефти, 55 – нефтепродуктов, 35 – газа, 26 – угля, 18 – железной руды и 48 – стали, примерно 80% – минеральных удобрений. Мощности же отечественной обрабатывающей промышленности загружены крайне недостаточно: на 76% в нефтепереработке, 25 – оловометаллургии, 13 – в производстве металлорежущих станков, 23 – кузнечнопрессовых машин, 9% – тракторов. Усиление несбалансированности производственных мощностей по добыче и переработке ресурсов в конечном итоге приводит к нестабильности сырьевых рынков, что особенно отрицательно сказывается на социальноэкономическом положении северных регионов [12].

Вопросы сбалансированности внутренних и внешних рынков, геополитических интересов разных стран, международной и межрегиональной интеграции могут быть решены более правильно, если основная часть сырьевых ресурсов континентального Севера будет перерабатываться внутри

России. Международные же ее обязательства по энергетическим ресурсам следовало бы выполнять в большей мере за счет совместного освоения прибрежной Арктики и арктических морей.

Арктический вектор геополитики и хозяйственной деятельности. Северная составляющая геополитического положения России усиливается за счет возрастания роли Арктики. По Северному Ледовитому океану, северным дальневосточным морям на протяжении 20 тыс.км проходит государственная граница Российской Федерации. В этой связи следует указать, что ледокольный, транспортный и аварийно-спасательный флоты, порты, навигационно-гидрографические и гидрометеорологические службы находятся в сложном, кризисном состоянии. Вместе с тем, наблюдаются попытки ряда государств расширить свое присутствие в Арктической зоне нашей страны, помешать реализации арктических интересов России, отстранить ее от участия в исследованиях Мирового океана, вытеснить с трасс Северного морского пути.

Согласие российского руководства, данное в 1997 г. на отмену секториального принципа в Арктике, было ошибочным. Этот принцип необходимо восстановить, тем более, что другие полярные страны, по-существу, его не отменяли. Конечно, Арктика является плацдармом международного сотрудничества. Если ресурсы ближнего и среднего Севера нуждаются в более жесткой привязке к национальной экономике ради формирования полнокровного общероссийского рынка, то за этим должно следовать смещение центра тяжести во внешних экономических связях нашей страны в части минерально-сырьевых и топливных ресурсов именно в сторону Арктики [13]. Здесь природные условия столь сложны, а запасы полезных ископаемых и биоресурсов столь масштабны, что непременно требуется широкая международная кооперация, но с мобилизацией российского научно-технического потенциала и с установлением порядка, защищающего интересы нашей страны.

Вместе с тем подчеркнем, что защита военно-политических и экономических интересов должна сопровождаться государственными обязательствами в области социального, экологического и этнокультурного развития. Внешние и внутренние оценки общественного развития в Арктике весьма различны [14]. Первые опираются на идеи патернализма, вторые – саморазвития; в первом случае упор делается на государственные субсидии и субвенции, во втором – на внутренние источники и движущие силы развития [15]. Государственная политика в настоящее время не может не учитывать оба аспекта организации жизнедеятельности в Арктической зоне. Российский опыт интересен деталями районирования Севера и особого выделения Арктики, нормированием уровня дискомфорт-ности; американский (относительно Аляски) – созданием экономической базы для местного населения; канадский – организацией этнического природопользования и земельного права; скандинавский и финский – сохранением традиционной культуры саамского населения; датский (относительно Гренландии) – предоставлением автономии политических прав и самоуправления.

Формирование широтных и меридиональных мегаструктур . Формирование пространственной структуры народного хозяйства России до сих пор было связано в основном с теорией экономического районирования и моделями программно-целевых территориально-производственных комплексов; в меньшей мере – с идеей транспортно-производственных каркасов и трасс освоения территорий; совсем незначительно – с широтной организацией хозяйства (наподобие выделения физико-географических зон). Научное объяснение процессов изучения, освоения и обживания северных территорий показало равнозначность указанных подходов. Кроме того, оно отразило конструктивность еще одного направления – меридионального.

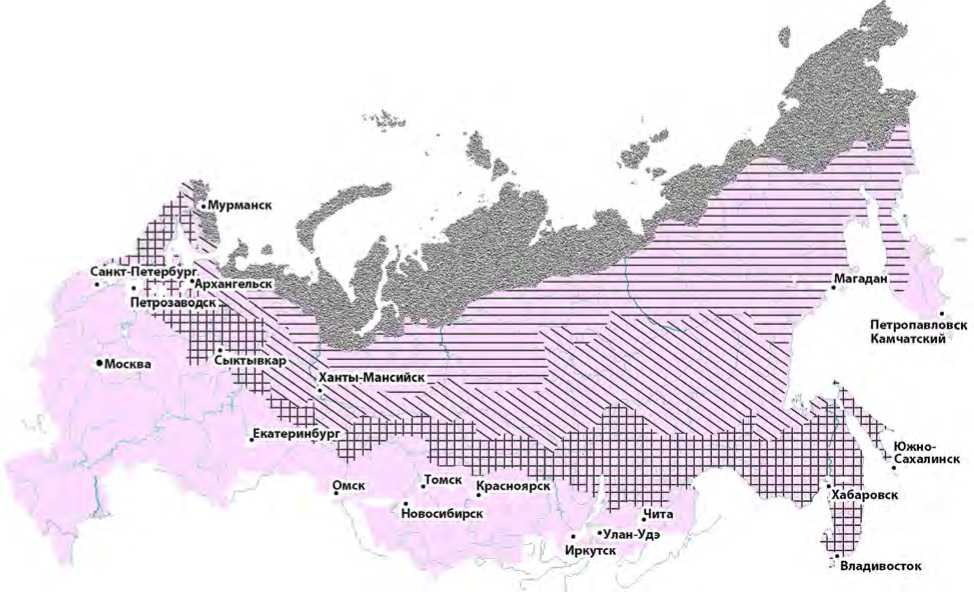

Широтные социально-экономические полосы России . В настоящее время они зафиксированы в виде четырех северных зон дискомфорта: Арктика (абсолютно дискомфортная, чрезвычайно неблагоприятная), Субарктика (экстремально дискомфортная, очень неблагоприятная), приравненная к Крайнему Северу (дискомфортная, умеренно неблагоприятная), приравненная к Северу (относительно дискомфортная, относительно благоприятная). Нам представляется возможным северные зоны обозначить не только в научной литературе, но и в официальных документах названиями: Арктика, Дальний Север, Средний Север и Ближний Север (рис.1). Кроме того, на территории России выделены еще две зоны: относительно комфортная (умеренно благоприятная) и комфортная (благоприятная).

Академические институты дали полные географические, климатические и медико-биологические характеристики условий жизнедеятельности в границах данных зон. Это служит основанием для использования такого рода характеристик, а также других сведений для оценки условий хозяйственной деятельности.

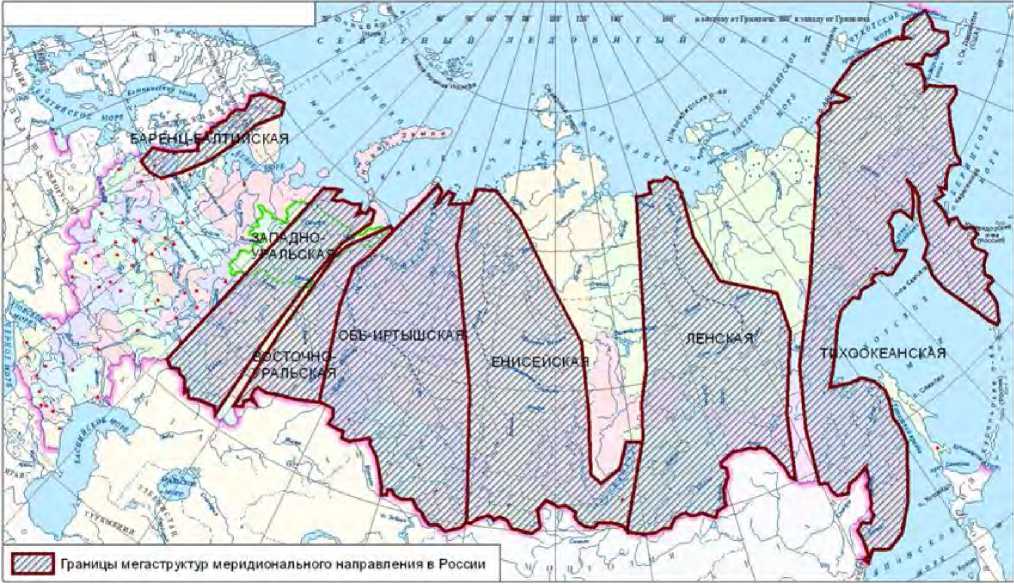

Меридиональные мегаструктуры . На наш взгляд, их нужно выделить особо, поскольку именно они определяют перспективные позиции Севера в пространственном развитии России. Они воспринимаются как результат естественно-исторического движения в направлении «Юг–Север». На экономической карте России весьма четко прослеживается огромная роль в организации ее пространства пересечений широтных железнодорожных магистралей с крупными реками меридионального направления и тихоокеанским морским путем . В точках пересечений выгодно размещать предприятия не только общероссийского значения, но и специально ориентированные на освоение Севера. Такая конструкция пространства будет укрепляться строительством новых железнодорожных магистралей, в первую очередь – Северосибирской, и модернизацией существующих – Транссибирской и БайкалоАмурской. В нее хорошо «вписывается» Северный морской путь, позволяющий осваивать новые территории в направлении «Север–Юг». Сочетание железнодорожных и водных путей дополняется строительством автодорог широтного и меридионального направления, а в ряде мест – новыми железными дорогами, соединяющими южные и север-

Условные обозначения:

Арктика

Дальний Север

Средний Север

га Ближний Север

Рис.1. Широтное районирование Севера России.

ные территории. В европейской части России отметим важнейшее значение «Белкомура», в азиатской – Амуро-Якутской железной дороги.

В интеграции пространства России важную роль могут сыграть такие мегаструктуры меридионального направления, как Тихоокеанская, Ленская, Енисейская, Обь-Иртышская, Восточно-Уральская, Западно-Уральская, Баренц-Балтийская (рис.2). Они выделяются без претензий на классическое экономическое районирование, но ради актуализации проблем наращивания транспортно-производственного каркаса России и совершенствования территориальной структуры ее народного хозяйства. Таковыми являются проблемы восстановления судоходства по крупным российским рекам, Тихому океану и Северному морскому пути, размещения производительных сил в предсеверной и ближнесеверной зонах с целью экологической разгрузки опорной индустриальной полосы России.

Пример Западно-Уральского «меридиана» (от Печорского до Каспийского моря) показывает, что его выделение сопряжено с решением новых на-

Формирование территориальных научнотехнологических комплексов . Значительную роль в организации пространственного развития играет теория полюсов роста (Ж.-Р.Будвиль, Ф.Перру, Л.Давен и др.). Она основана на агломерационных эффектах и диффузии нововведений (Г.Хагерст-ранд). В России эта теория долгое время не получала признания. Ей был противопоставлен принцип равномерного размещения производительных сил и выравнивания уровней развития крупных экономических районов. В итоге обе позиции (западная и отечественная) подвергались серьезной научной критике, как неправомерно претендующие на универсальность. Но отдельные удачные примеры «полюсов роста» (Силиконовая долина в Калифорнии, Академгородок в Новосибирске и др.) оказались «заразительными» для многих стран.

В стратегических планах развития России предусматривается создание ряда крупных технополисов со специализацией на «прорывных» технологиях и инновационных продуктах. Предпринята попытка обозначить их конкретно в ареалах Вла-

Рис.2. Мегаструктуры меридионального направления в России.

родно-хозяйственных вопросов: северная ориентация промышленного Урала, сбалансированное по ресурсам и экологической емкости развитие территорий Республики Коми и Пермского края, оптимизация территориально-производственной структуры нефтегазового сектора экономики (от Нарьян-Мара до Оренбурга), развитие транспортной сети с Севера на Юг и др.

Интеграция в рамках указанных меридиональных структур в какой-то мере является противовесом расколу пространства России и распределению его отдельных частей по мировым политикоэкономическим блокам.

дивосток – Хабаровск, Новосибирск – Томск – Красноярск, Екатеринбург – Челябинск, Самара – Казань, Ростов-на-Дону – Краснодар, Москва – Московская область, Санкт-Петербург – Ленинградская область.

Министерство регионального развития РФ считает формирование указанных структур своей генеральной задачей. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (версия Министерства экономического развития РФ – 2007) такое направление также обозначено, но дополнено более развернутой сетью территориально-производственных кластеров.

Ключевым для северных регионов в данном случае является вопрос – не уготовлена ли для них роль экстенсивного, традиционно сырьевого развития ради интенсификации и модернизации указанных производственно-технологических комплексов. При ограниченных людских и финансовых ресурсах именно так и может случиться. Поэтому, наряду с планами по формированию крупных технополисов в рамках опорного пространственного каркаса России, необходимо заявить о целесообразности и эффективности ресурсно-инновационного развития северной периферии со своими научно-технологическими кластерами и «полюсами роста».

Это возможно на основе высоких технологий в области энергетики и энергосбережения, добычи и обогащения полезных ископаемых (геотехнологии), получения жидкого синтетического топлива из углей, производства адсорбентов, комплексного использования парафина, этана, бутана, пропана, сероводородов и организации на этой основе производства полихлорвинила, пластмасс, газовой серы и других продуктов. Хорошие перспективы имеет производство различных видов керамик, каменное литье, выпуск базальтового и оптического волокон, искусственных кристаллов; биотехнология и лесохимия могут стать надежной основой социально-экономического развития таежных территорий.

Повышение уровня технологического развития природно-ресурсного сектора экономики и диверсификация производственной структуры, безусловно, сыграют положительную роль в сохранении Севера не только как энергетической и сырьевой базы, но и в качестве специфического жизненного пространства укорененного здесь населения.

Интеграция пространства и северный производственный опыт как ее дополнительное условие

Научное объяснение закономерностей географического разделения труда и размещения производительных сил позволило трактовать интеграцию как финальную стадию всех других форм общественной организации хозяйства – концентрации, специализации, комбинирования и кооперирования. Наука рекомендует практике уяснить значение объективных предпосылок для интеграции, суть которых заключается в следующем: по мере развития производительных сил, отдельно взятые отрасли теряют возможность ориентироваться лишь на оптимальные для себя варианты размещения производства; изолированное размещение отдельных предприятий становится невозможным точно так же, как и изолированное планирование развития отдельных регионов.

Интеграция происходит не сама по себе, а в результате целенаправленной деятельности, с помощью специальных институтов и особых методов регулирования хозяйства, например, координации и стимулирования. Взаимный интерес предприятий и регионов заключается в получении синэргетическо-го эффекта от общей деятельности.

Для практики полезна лишь непротиворечивая последовательность интеграции: сначала – вертикальная связь на технологической основе, за- тем – ее горизонтальная корректировка с учетом возможностей консолидации потенциалов территорий для решения общих хозяйственных задач и далее – разработка совместных проектов.

Исходя из данного объяснения, северные и арктические ресурсы необходимо включать в сквозные технологические цепочки на всем общероссийском пространстве с учетом географических особенностей широтных и меридиональных мегаструктур. Это направление касается не только основных добывающих и перерабатывающих отраслей, но также и науки, методов строительства на мерзлых грунтах, ведения северного промыслового, сельского и парникового хозяйства, к вахтовому освоению природных ресурсов, созданию и эксплуатации зимних автодорог (зимников), к разработке и освоению техники в северном исполнении, образцов зимней одежды и обуви и т.п. То, что изучается и создается специально для Севера, затем не менее эффективно может использоваться в других местах, в первую очередь, в восточных регионах страны и предсеверных западных: Пермском крае, Кировской, Костромской, Ярославской, Вологодской, Тверской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях.

Особую позицию занимает взаимосвязь в области народонаселения. Предсеверные соседи в большей мере, чем южные регионы, приспособлены для расселения и проживания северных мигрантов. Это доказано многолетним опытом и рекомендациями медиков и физиологов о нецелесообразности при смене места жительства резко менять климатические условия жизни. С другой стороны, эти же регионы должны стать опорными в деле подготовки для Севера кадров.

Заключение

Ключевой в теории пространственного развития является генерация научных знаний с целью раскрытия закономерностей формирования и качественного преобразования интегральных геосистем. Междисциплинарный синтез в данном случае заключается не только в том, чтобы целенаправленно использовать сведения разных наук, но и в том, чтобы разработать непротиворечивую методологию перевода природного в социальное и установить взаимосвязь главных ориентиров устойчивого развития – энергоэкономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности.

Применение научных знаний о пространственном развитии на практике предполагает совершенствование конкретных видов управленческой деятельности. Здесь ключевым является согласование политических и экономических решений на уровне мировых, национальных, региональных и локальных общественных и властных структур. Успех согласования зависит от совершенствования статистического анализа, развития геоинформаци-онной сети, введения общих норм территориального планирования и географической экспертизы.

Из всего многообразия ориентиров и оценок пространственного развития России на первое место мы ставим формирование внутрироссийского рынка и, соответственно, межрегиональную интеграцию, достаточную для снятия угроз со стороны мировых политико-экономических блоков. Север в интеграционных процессах играет роль «скрепляющего обруча» в том случае, если его ресурсы достаточно полно включены в технологические линии обрабатывающей промышленности России.

Компенсационная и стимулирующая освоение северных территорий государственная политика связана с определением норм жизнедеятельности в условиях широтных зон: Арктики, Дальнего, Среднего и Ближнего Севера; организация же экономических связей – с меридиональными мегаструктурами: Тихоокеанской, Ленской, Енисейской, Обь-Иртышской, Восточно-Уральской, ЗападноУральской, Баренц-Балтийской.

Север и Юг России в пространственном развитии России равноценны, а потому могут развивать эквивалентный обмен не только товарами, но и технологиями, а также опытом преодоления трудностей, вызванным сложными природно-климатическими условиями.

Работа выполнена в рамках Программы РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный синтез».

Список литературы Пространственное развитие (примеры Севера и Арктики)

- Лаженцев В.Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. СПб.: Наука, 1996. 109 с.

- Дмитриева Т.Е. Методологический контекст пространственного развития северного региона//Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 2009. № 1. С.22-29.

- Гранберг А.Г. Программа фундаментальных исследований пространственного развития России и роль в ней Северо-Западного регио-на//Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 2009. № 2-3. С.5-11.

- Окрепилов В.В. Управление качеством в пространственном развитии//Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 2009. № 2-3. С.11-16.

- Агранат Г.А. Территория: повышение роли в жизни общества//Изв. АН СССР. Сер. географ., 1988. № 2. С.5-16.

- Трофимов А.М., Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Теория организации пространства//Изв. РГО, 1993. Т.125. Вып.2. С.10-18; Вып.3. С.9-17; Вып.5. С.11-21.

- Дмитриева Т.Е. Геоэкспертологический подход к анализу «северных» нормативов//Экстремальные районы: вопросы хозяйственного освоения и структурных сдвигов. М. -Сыктывкар, 1991. С.71-83.

- Космачев К.П. Географическая экспертиза (методологические аспекты). Новосибирск: Наука, 1981. 110 с.

- Лаженцев В.Н. Экономико-географическая концепция территориального планирования. М.: Наука, 1990. 128 с.

- Лаженцев В.Н. Экономико-географические аспекты управления территориальным развитием//Экономическая наука современной России, 2002. № 2. С.67-78.

- Лаженцев В.Н. Статистика и экономическая география (исторические и методологические предпосылки взаимного развития)//Изв. РГО, 2006. Вып.2. С.48-55.

- Лаженцев В.Н. Проблемы топливно-энергетического и минерально-сырьевого секторов хозяйства Севера//Вестник РАН, 2007. Т.77. С.598-607.

- Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности обеспечения конкурентоспособности месторождений углеводородного сырья Арктического шельфа. Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2008. 267 с.

- Доклад о развитии человека в Арктике (ДоРЧА). Перевод с англ./Ред.А.В.Головнев. Екатеринбург-Салехард, 2007. 244 с.

- Пилясов А.Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к экономике знания. М.: Кн.дом «ЛИБРКОМ», 2009. 544 с.