Пространственное развитие России: региональные диспропорции

Автор: Морошкина Марина Валерьевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 4 (105) т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Тема межрегиональной дифференциации актуальна в связи с имеющимся в российских регионах увеличением диспропорций, которое оказывает влияние на развитие экономики государства. Основной целью, поставленной в проводимом исследовании, является оценка уровня межрегиональной дифференциации. Материалы и методы. При проведении исследования применялся индикатор «общей энтропии», в частности индекс Тейла. Методология исследования включает в себя экономико-математические методы обработки данных, пакеты анализа статистических данных и др. Результаты исследования. В ходе работы поставлены и решены исследовательские задачи: проанализировано развитие российских регионов в период структурных преобразований; определены показатели, позволяющие оценить уровень экономического развития территорий; выбран коэффициент, на основании расчета которого оценивается уровень межрегиональной дифференциации; дана оценка уровня межрегиональной дифференциации. Доказано, что периоды роста экономики характеризуются более быстрыми темпами развития слабых регионов в связи с государственной поддержкой и перераспределением бюджетных средств, смягчающих территориальные различия. В периоды экономического спада для ускорения роста экономики государственная поддержка направляется в регионы, обладающие конкурентными преимуществами и способные изменить отрицательную динамику экономического развития страны. •суждение и заключение. Полученные результаты могут использоваться при разработке программы развития хозяйственных субъектов и составлении стратегических документов. Межрегиональные различия и неравенство большинства территорий определяют динамику их развития и возможности экономического роста, на которые должна опираться проводимая региональными властями экономическая политика. В условиях конкурентной среды определение и дальнейшее использование преимуществ регионов позволяют формировать политику развития региона, помогающую принимать управленческие решения

Регион России, уровень региональных различий, валовый региональный продукт на душу населения, индекс тейла, сопоставимые цены, текущие цены

Короткий адрес: https://sciup.org/147222790

IDR: 147222790 | УДК: 316.334.52 | DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804.638-657

Текст научной статьи Пространственное развитие России: региональные диспропорции

Acknowledgments. Tire study was conducted under tire theme No. 0224-2017-0009 “Economic-mathematical modeling and forecasting tire adaptation of regional socio-ecological-economic systems to changes in tire global economy, changes in federal policy and other external shocks”.

Введение. Пространственное развитие Российской Федерации является важным направлением государственной политики, так как территория страны обширна и количество ее субъектов велико. Разнообразие ресурсной базы и условий хозяйственной деятельности, демографических условий определяют особенности развития экономики страны и отдельных ее территорий. Понятие «пространственное развитие» в научных работах трактуется по-разному и изменяется в зависимости от целей исследования. Приведем обобщенное определение термина: пространственное развитие рассматривается как совокупность организационных, нормативных и институциональных процессов, выражающихся в структурных изменениях, направленных на улучшение экономической ситуации в регионе, в частности на повышение благосостояния и качества жизни людей *.

Регионы Российской Федерации обладают рядом особенностей, которые влияют на уровень их расслоения. Россия - государство с обширной территорией; ее субъекты неодинаково обеспечены экономическими, социальными, трудовыми и другими ресурсами, что приводит к разным условиям функционирования. За последние 20 лет Российская Федерация и ее регионы пережили несколько периодов структурных преобразований, а также ряд экономических кризисов, что тоже по-разному сказалось на региональном развитии: одни регионы быстро адаптируются к новым условиям хозяйственной деятельности, другие медленнее.

Неравномерное развивитие российских регионов определяет и дисбаланс в обществе. Причиной диспропорций является не только большая территория, но и разнообразие природных, производственных и трудовых ресурсов, их наличие или отсутствие в пространственном разрезе [1]. Регионы с низким производственным потенциалом (Республика Дагестан, Чеченская Республика и др.) имеют невысокие показатели по большинству экономических и социальных индикаторов. В результате экономика развивается медленно, что становится причиной низкого качества жизни населения. Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург - регионы с высоким уровнем экономического развития, что связано с ресурсным потенциалом и обеспеченностью производственными ресурсами или сильно развитой банковской и финансовой инфраструктурой.

Исследования по анализу региональных диспропорций остаются актуальными в связи с тем, что межрегиональная дифференциация прослеживается во многих странах и территориях, большинство из которых заинтересованы в снижении разрыва. В различных субъектах динамика экономического неравенства неодинакова, и разрыв между территориями происходит под влиянием разных факторов [2].

-

1 Окрепилов В. В. Пространственная экономика и качество (на примере Северо-Запада России) // Теория и практика пространственного развития: опыт Северо-Запада России и федеральных земель : материалы междунар, науч.-практ. конф. СПб., 2010. С. 10-13.

Основная цель исследования - анализ уровня межрегиональной дифференциации в региональном разрезе. В результате полученных выводов планируется проанализировать динамику диспропорций и выявить основные причины, влияющие на ее увеличение.

Обзор литературы. Проблема региональных различий на мировом уровне существует давно, и исследования неоднородности развития территорий, как на макроэкономическом, так и наднациональном уровне актуальны и востребованы. Большая часть публикаций по данной тематике посвящена анализу региональной дифференциации по разным показателям. Так, Н. Н. Михеева изучает уровень межрегиональной дифференциации в период становления рыночных институтов2. Тенденции регионального развития анализируются в различные промежутки времени на разных субъектах при помощи различных методов и инструментов статистического и эконометрического анализа. Некоторые ученые используют сравнительный анализ региональных различий [3]. Часть исследований посвящена сравнительному анализу региональных неравенств внутри государства, между экономиками, а также динамике процесса регионального расслоения. Асимметрия, или дифференциация, в различных трудах имеет разное толкование в зависимости от целей исследования и в обобщенном варианте представляет собой неравномерное развитие стран, регионов, территорий; включает в себя различные составляющие, которые могут быть выражены экономическими, социальными и другими индикаторами.

Региональная дифференциация и региональное неравенство - тема, которая имеет длительную историю. Впервые вопросы неравномерности территориального развития проанализированы в рамках теории А. Лёша3. Основные направления теории рассматривали региональное размещение производительных сил, направления региональной специализации, ее влияние на уровень экономического развития и активность внешнеэкономической деятельности, выраженную в уровне межрегиональной торговли. Позднее данное направление получило название «пространственная организация» или «теория организации экономического пространства». Процессы распределения и потребления определяются зависимыми от местоположения территории. Подобный аспект указывает на то, что геополитический фактор признается важным и влияет на уровень развития производства и региональное развитие.

Российская Федерация для ученых и исследователей региональных диспропорций представляет особый интерес, который связан с растущей

4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ межрегиональной дифференциацией [4]. Специфика экономического развития регионов России имеет высокий уровень неоднородности, который просматривается в региональном контексте: экономически развитые регионы существуют наряду с большим количеством депрессивных территорий. В социалистический период наличие межрегиональных различий также имело место, однако разрыв между регионами был не настолько велик. Экономическая политика государственных органов власти основным приоритетом экономического развития определяла выравнивание территории и сближение регионов, которое обеспечивало равенство уровня жизни населения [5]. В период преобразований снижение функции регулирования, связанное с переходом к рыночной системе хозяйственной деятельности, приводит к увеличению межрегиональной дифференциации российских регионов. В период структурных преобразований экономической системы разрыв между богатыми и бедными регионами продолжает увеличиваться. Подобные исследования проводят отечественные ученые 4. Они не только фиксируют наличие разрыва между регионами, но и определяют его причины.

Многими авторами исследуется сравнительный анализ экономических и социальных показателей, в частности анализируются вопросы сходимости и расходимости. Проблема анализа процессов сближения территорий по уровню регионального развития является актуальной. Работы отечественных и зарубежных ученых затрагивают экономические и социальные показатели, на основании которых анализируются причины, повлиявшие на увеличение межрегиональной дифференциации [6]. Большинство исследований рассматривают показатели и причины роста пространственной концентрации производства за различные периоды. Е. А. Коломак анализирует статистические данные за период 1995-2009 гг. и приходит к следующему выводу: различия между российскими регионами будут увеличиваться, что приведет к росту межрегиональной асимметрии [7].

Существует множество теорий по региональному развитию территорий и экономическому росту, которые анализируют различные проблемы межрегиональной дифференциации. Базовые теории применимы для региональных процессов и рассматривают обобщенные ситуации, которые могут быть изучены в различных экономических системах. В последнее время появляются работы, посвященные выравниванию территорий. Основная роль в таких исследованиях отводится вопросам конвергенции на основании неоклассической модели роста, которая определяет процесс сближения как выравнивание территорий. Гипотеза

межрегиональной сходимости (Interregional convergence hypothesis), класс теорий, который рассматривает размещение производства и региона в качестве объектов исследования и формируется в неоклассической теории международной торговли 5.

Размещение или местоположение территории и ее влияние на уровень развития отражено в теориях локации и теориях расположения производства, в рамках которых размещение производственных и промышленных предприятий происходит недалеко от источников сырья и рынков сбыта 6. В региональной экономике особое значение зависит от местоположения производительных сил, на которое влияет множество факторов: природных и производственных ресурсов, социальных факторов, трудовых ресурсов, человеческого капитала и т. д. [8]. Первые модели размещения производительных сил, которые опирались на географическое расположение производства, основывались на построении «локационного треугольника», вершины которого составляли «сырьевые источники», «рабочая сила - трудовые ресурсы», «рынок сбыта произведенной продукции»1. Размещение или местоположение отражено в теориях локации или расположения производства, в которых утверждается, что наиболее рациональное размещение производственных и промышленных предприятий происходит вблизи источников сырьевых ресурсов и рынков сбыта произведенной продукции. Экономистами доказано, что чем более развиты рынки, влияющие на развитие производственной деятельности, тем более стабильно развивается производство 8. В дальнейшем теория местоположения была расширена последователями, которые к рынкам, влияющим на расширение производственной деятельности, прибавили еще и факторы экономического назначения9. В процессе развития теоретического и методологического инструментария происходит постепенный переход от теории размещения к теории регионального штандорта, которая рассматривает размещение отдельных предприятий по методике центрального местоположения, используя теорию пространственного анализа. К середине 1960-х гг. появляется система новых работ по теории размещения Э. Гувера и В. Кристаллера, в которых исследуются проблемы концентрации экономического пространства

4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ с позиции системного анализа и взаимодействия экономических агентов вокруг крупных мегаполисов 10. Согласно Э. Гуверу, пространство вокруг крупных промышленных и финансовых центров изменяется и приобретает свойства, способствующие экономическому росту, втягивающие в данный процесс близлежащие территории. Используя концепцию Э. Гувера, Дж. Якобс исследовала «эффект экономии» формирующийся на масштабности процессов потребления в мегаполисах и крупных городах ". Теории пространственного развития и конкуренции между различными территориями, позволили выявить преимущества и недостатки расположения субъектов 12. В рамках отдельных теорий особое значение отводится центральному расположению, которое обеспечивает территорию сравнительными преимуществами перед другими субъектами 13 - географическая теория, которая объясняет количество, размер и местоположение населенных пунктов в городской системе, рассматривая поведение фирм (организаций), пользующихся набором преимуществ географического расположения.

В неоклассической модели экономического роста существуют различные виды теорий и методик, одна из которых - теория конвергенции. Основой данной теории является проверка гипотезы моделей роста в неоклассической теории, которая рассматривается в региональном разрезе по отдельным показателям. Другим видом анализа регионального развития считается теория экспортной базы. В работах Д. Норта рассматриваются экономические системы, в которых региональный промышленный доход определяется путем спроса на производимые товары также за пределами региона 14. Существующие в мировой практике теории экономического роста разделяются на различные направления в зависимости от индикаторов, которые являются основой анализа. Неоклассическая теория экзогенного роста изучает факторы, влияющие на производственный выпуск, описываемые с помощью неоклассической производственной функции.

Анализу процесса дифференциации территорий посвящены работы Р. Барро и X. Сала-и-Мартина, определяющие региональные различия на основании построения модели экономического роста. В рамках предложенной модели рассматриваются вопросы схождения или расхождения экономических показателей. Построенная модель и статистический анализ социально-экономических факторов позволяют анализировать региональное неравенство и выявлять региональную асимметрию [9; 10].

Проблемы регионального неравенства исследуются в большом количестве работ, в рамках которых проблема дифференциации рассматривается с позиции анализа экономических показателей, определяющих динамику и уровень территориального развития: валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения, уровень развития промышленности, уровень безработицы, доходы населения, численность занятых, наличие ресурсного потенциала и др. [И].

В работах российских авторов, посвященных вопросам территориального неравенства, существуют некоторые вариации с позиции учета распределения доходов внутри страны (рассматривая в качестве доходов и ВРП, ВРП на душу населения), а также ряд других экономических и социальных показателей [12].

В большинстве работ по региональной экономике российские авторы рассматривают влияние экономических показателей на динамику развития территории. В работе Л. Григорьева, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева объектом для исследования послужили показатели ВРП и ряд экологических данных, которые исследуются в совокупности для определения степени неоднородности [13]. Экологическая направленность в работах исследователей по региональной экономике встречается достаточно часто, поэтому анализ зависимости экологических показателей и уровня развития регионов достаточно популярен.

Зарубежные авторы, изучая проблемы территориального роста, предлагают включить в анализ ряд других социальных и экономических показателей, которые влияют на динамику регионального роста. X. Руйтенбик в рамках своего исследования экологической нагрузки на территорию использует методику оценки неравенства посредством коэффициентов энтропии (коэффициент Джини, индекс Аткинсона) [14]. С. Стаймн и Т. Джексон в своем исследовании использовали расчет коэффициента Джини и индекса Аткинсона, индекса Тейла, которые позволили проанализировать не только экономические показатели и их влияние на уровень развития территории, но и оценку благосостояния населения и качество жизни [15].

Материалы и методы. Статистической базой исследования являются данные Федеральной службы государственной статистки Российской

4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ Федерации |5. Экономические и социальные показатели были получены из сборников Росстата «Регионы России» (1998-2017 гг.). Исследовательская выборка состояла из российских регионов, информация по которым за 1991-2016 гг. представлена в сборниках в полном объеме (исключение составляют Чеченская Республика, Ингушетия, Республика Крым, г. Севастополь). Статистические показатели анализируются в двух направлениях: в текущих ценах 1994-2016 гг., в ценах 1994 г. и за исследовательский период 1990-2016 гг.

В результате решения задач, поставленных в исследовании, создан массив панельных данных по российским регионам по отдельным экономическим и социальным показателям. Сформированный массив объединен в базу данных, которая была запатентована автором 16. На основании полученных показателей проводился анализ динамики регионального развития и оценивалась неравномерность по показателю ВРП на душу населения в текущих и сопоставимых ценах. Исследование проводилось в двух направлениях: анализировалось поведение показателя ВРП на душу населения в текущих ценах, далее, для учета влияния инфляции на динамику межрегиональной дифференциации, - в сопоставимых ценах.

Текущие данные получены из статистического сборника «Регионы России», который позволяет наблюдать динамику изменения различных показателей за исследуемый период (с 1991 по 2015 г.). Для получения значений показателя ВРП на душу населения в сопоставимых ценах была использована методика, представленная в предыдущих исследованиях автора [1]. Расчеты на основании данной методики позволяют получить оценку динамики ВРП в ценах 1994 г.

Основным объектом исследования является уровень экономического развития регионов и его динамика за период с 1991 по 2015 г., оцениваемый по показателю ВРП на душу населения. В исследовании в качестве показателя, определяющего уровень развития экономики региона, взят показатель ВРП на душу населения, так как, по мнению большинства ученых, данный показатель определяет уровень развития регионального потенциала и в итоге позволяет судить об уровне развития территории. В качестве показателя величины региональной дифференциации используется коэффициент Тейла, который представляет собой индикатор, измеряющий уровень социального неравенства региональных показателей17.

Исследование структуры и динамики межрегинального неравенства может осуществляться различными способами. В рамках большинства методов происходит сведение региональных и экономических показателей к одному или нескольким индикаторам, на основании которых проводится исследование. В качестве такого индикатора при анализе межрегиональной дифференциации в рамках данного исследования, применяется индекс Тейла, который определяется по следующей формуле:

N Xl/

Тейл г =^*1п-^У> (1)

' Р где х=£х, - исследуемый показатель - ВРП на душу населения общее для совокупности; Р = ^р; - численность населения - общее значение нормирующего признака.

Основное отличие индекса Тейла от других коэффициентов межрегиональной дифференциации заключается в том, что данный коэффициент является относительным показателем. Понятие относительности подразумевает его сопоставимость по времени и по различным группам в рамках исследовательской выборки. При расчете индекса возможна его разложимость на составляющие: внутригрупповая, межгрупповая компонента, которые позволяют рассматривать процесс дифференциации с позиции различных территориальных образований. Исследование регионов России происходит при разделении всей совокупности показателей на несколько групп. Способы могут быть различные: в нашем случае это административно-территориальное деление. Общий индекс Тейла представляет собой сумму индексов Тейла, характеризующих существующие различия в региональном разрезе.

В результате совокупность, разделенная на несколько групп, имеет следующий вид:

т т v

Тейл = ’^а.Тейл.+"^адп^г . (2)

Разложимость на внутригрупповую и межгрупповую составляющую представляет Тейл = Тейл + Тейл , где Тейл =У аТейл. - индекс

-

1 внутр меж7 внутр Z-^ 1 i

Тейла внутри группы, т - количество групп, а - весовое значение.

Расчет индекса Тейла может проводиться как расчет показателя и для отдельно взятой группы, и для массива данных. Например: Тейл= ^У + 1пУ - индекс Тейла для отдельной группы в исследовании регионов России, Тейлмеж ^^^ыУ- индекс Тейла между группами, который характеризует различия между группами - федеральными окру-к, / т к, гами, где «, = - доля одной группы (z) в общей сумме значений, по которым проводится расчет.

Индекс Тейла обладает определенными свойствами, отличающими его от других показателей межрегиональной дифференциации, определяет уровень дифференциации в общем массиве, дает возможность рассмотреть дифференциацию региональных различий в рамках межгрупповых и внутригрупповых совокупностей.

В социально-экономических исследованиях по региональным диспропорциям используется несколько индексов Тейла. Один из самых часто используемых имеет следующий вид:

Тепл = — у_цп—с, ,т.

N^x х 1 ’ где N - количество регионов (п = 80), х - среднее арифметическое значение по исследуемому показателю, ^х. - ВРП на душу населения -общее значение признака 18.

Результаты исследования. Индекс Тейла отражает избыток доходного признака богатых регионов и дефицит у бедных субъектов. В качестве доходного признака могут быть рассмотрены различные социально-экономические показатели, которые отражают динамику экономического роста. Показатель коэффициента Тейла может принимать различные значения: нулевое - позволяет определить абсолютное равенство, высокие - говорят о неравенстве в распределении между регионами [16].

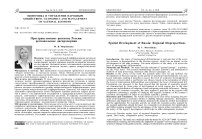

На основании формулы 2 рассчитан коэффициент Тейла по российским регионам в период с 1995 по 2015 г. по показателю ВРП на душу населения в текущих и сопоставимых ценах. Результаты проведенных расчетов показаны в таблице 1.

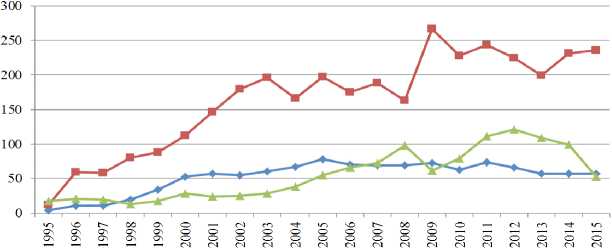

Исследование изменения индекса Тейла по российским регионам показывает отсутствие устойчивой динамики в значениях данного коэффициента в текущих ценах и изменяется в промежутке от 0,234 до 0,53 (рис. 1).

Поведение индекса Тейла в текущих ценах нестабильно, что позволяет догадываться о влиянии другого фактора на уровень дифференциации. Можно предположить, что динамика изменения цен могла оказать влияние на поведение показателя. В сопоставимых ценах индекс Тейла более стабилен и колебания имеют сглаженный характер.

s Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32.

Таблица 1. Изменение индекса Тейла, рассчитанного по российским регионам, в текущих и сопоставимых ценах, 1996-2015 гг.19

Table 1. Changes in the Theil index calculated for Russian regions in current and comparable prices, 1996-2015

|

Показатель / Indicator |

1996 |

1998 |

2000 |

2002 |

2004 |

2006 |

2008 |

2010 |

2012 |

2014 |

2015 |

|

Коэффициент Тейла (сопоста- |

|||||||||||

|

вимые цены) / Theil coefficient (comparable prices) Коэффициент Тейла (текущие |

0,28 |

0,28 |

0,26 |

0,27 |

0,26 |

0,26 |

0,25 |

0,28 |

0,26 |

0,25 |

0,26 |

|

цены) / Theil coefficient |

0,34 |

0,36 |

0,37 |

0,45 |

0,43 |

0,43 |

0,41 |

0,51 |

0,48 |

0,48 |

0,49 |

(current prices)

-♦-Коэффициент Тейпа (сопоставимые цены) /Theil coefficient (comparable prices)

-■"Коэффициент Тейла (текущие цены) / Theil coefficient (currente prices)

Рис. 1. Динамика индекса Тейла, рассчитанного по российским регионам, в текущих и сопоставимых ценах, 1995-2015 гг.

Fig. 1. Dynamics of the Theil index calculated for the Russian regions in current and comparable prices, 1995-2015

В рамках проведенного анализа рассчитанный коэффициент Тейла в текущих и сопоставимых ценах позволил наблюдать расхождение показателей в динамике. Анализ региональных различий субъектов Российской Федерации, проводившийся на основании расчета индекса Тейла по показателю ВРП на душу населения, выявил увеличение раз- рыва между российскими регионами в текущих ценах, однако в сопоставимых ценах наблюдается небольшое сближение. Вероятно, причиной подобного несоответствия является то, что в слаборазвитых регионах уровень цен сравнительно ниже, чем в развитых. В результате этого межрегиональные различия имели сглаженный характер. Динамика индекса Тейла в региональном разрезе в сопоставимых ценах показывает стабильное состояние регионов по данному показателю.

Динамику дифференциации российских регионов с учетом общего уровня цен по индексу Тейла в текущих и сопоставимых ценах позволит рассмотреть показатель разницы индексов Тейла (формула 4):

Тейл = (Тейл х текугцие_цены

- Тейл

сопоставимые _цены

)-1000.

Полученный коэффициент дает возможность оценить влияние ценового фактора.

Экономика России имеет ярко выраженную ресурсную зависимость, при этом фактор наличия и стоимости природных ресурсов играет важную роль в развитии. Зависимость уровня развития экономики от цен на энергоресурсы значительна. Изменение стоимости энергоресурсов влияет на наполняемость бюджетообразующих документов, что сказывается на объемах бюджетных ассигнований в регионы. В свою очередь, это влияет на уровень межрегиональной дифференциации.

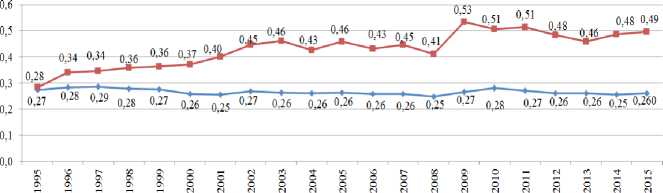

В рамках анализа изменения стоимости энергоресурсов рассмотрен процесс изменения дифференциации российских регионов (рис. 2). Анализ соотношения стоимости энергоресурсов и разницы индексов Тейла позволил наблюдать синхронную динамику. Снижение стоимости нефти приводит к росту влияния ценового фактора на уровень дифференциации регионов.

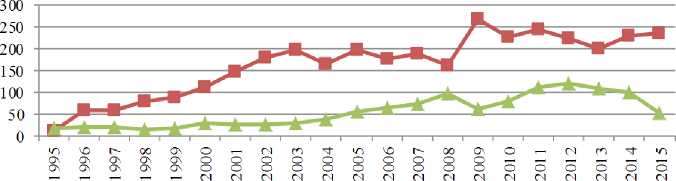

В предыдущих исследованиях [17] были проведены расчеты индекса Джини по показателю ВРП на душу населения в текущих и сопоставимых ценах. Сравнительный анализ поведения коэффициентов Тейла и индекса Джини позволил наблюдать межрегиональную дифференциацию российских регионов в исследуемый период.

Анализ поведения индексов Тейла и Джини в текущих и сопоставимых ценах выявил, что поведение исследуемых коэффициентов в сопоставимых ценах практических совпадает. В текущих ценах индексы Джини и Тейла показывают одинаковую тенденцию увеличения расслоения российских регионов, однако динамика их поведения различна. В текущих ценах индекс Тейла демонстрирует увеличивающуюся дифференциацию российских регионов (рис. 3). Рост дифференциации на основании индекса Джини имеет место, хотя и не так высок, как по индексу Тейла.

• Разница индексов Тепла / Changes in the Theil indices Цена нефти Brent / The price ofBrent Crude

P и c. 2. Динамика межрегиональной дифференциации российских регионов и стоимость энергоресурсов, 1995-2015 гг.

F i g 2. Dynamics of interregional differentiation of Russian regions and the cost of energy resources, 1995-2015

“•“Коэффициент Тепла (сопоставимые цены) / Theil coefficient (comparable prices)

“■“Коэффициент Тепла (текущие цены) /Theil coefficient (current prices)

^ Индекс Джини ВРП на душу населения (текущие цены) / Gini index, GRP per capita (current prices)

“^“Индекс Джини ВРП на душу населения (сопоставимые цены) / Gini index, GRP per capita (comparable prices)

P и c. 3. Динамика индекса Тейла и Джини, рассчитанная по российским регионам, в текущих и сопоставимых ценах

F i g. 3 . Dynamics of the Theil and Gini indices calculated for Russian regions in current and comparable prices

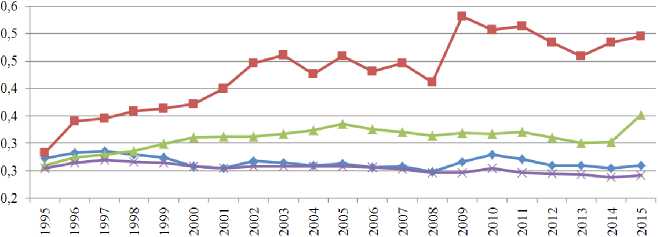

Исследование региональных диспропорций может происходить различными способами. В данном анализе рассматривался индекс Тейла в сравнении с коэффициентом Джини. Одним из факторов, активно влияющих на уровень развития национальной экономики, является фактор наличия и стоимости природных ресурсов. На современном этапе структурных преобразований зависимость уровня развития экономики от цен на энергоресурсы значительна. Российская экономика всегда отличалась сырьевой зависимостью, поэтому влияние данного фактора необходимо учитывать при анализе уровня регионального развития. В рамках данного исследования, сравнивая полученные результаты по разным коэффициентам региональной энтропии, была проанализирована зависимость исследуемых коэффициентов на процесс изменения стоимости природных ресурсов, а именно на стоимость нефти (рис. 4).

“♦“Разница индексов Джини / Changes in the Gini indices “■“ Разница индекс о в Тейла / Changes in the Theil indices —*~Цена нефти Brent / The price of Brent Crude

P и c. 4. Динамика дифференциации российских регионов и ее зависимость от стоимости энергоресурсов

F i g. 4. Dynamics of differentiation of Russian regions and its dependence on the cost of energy resources

Сравнение динамики изменения стоимости нефти и коэффициентов дифференциации индекса Тейла и коэффициента Джини показывает, что зависимость между исследуемыми величинами имеет место быть.

Обсуждение и заключение. Исследование неравномерности развития российских регионов проводилось на основе расчета индекса Тейла и коэффициента Джини. Расчет коэффициента Джини по показателю ВРИ на душу населения в текущих и сопоставимых ценах выявил рост региональных различий в период с 1998 по 2005 г. Полученные результаты

позволяют говорить о растущей дифференциации российских регионов и устойчивом росте цен в развитых регионах. Показано, что с 2006 г. дифференциация снижается и рост цен в регионах уже не зависит от уровня их развития, что объясняется изменением федеральной политики в условиях высоких цен на нефть и доходов бюджета.

Исследование динамики регионального развития на основании рассчитанного коэффициента Тейла по показателю ВРИ на душу населения в текущих и сопоставимых ценах также выявило увеличение региональных различий с 1999 г. в период экономического роста. Индекс Тейла по показателю ВРИ на душу населения в текущих и сопоставимых ценах показывает несинхронную динамику. В текущих ценах наблюдается устойчивая тенденция расхождения регионов. Периоды роста экономики характеризуются более быстрыми темпами развития слабых регионов, на основании государственных ассигнований и перераспределения бюджетных средств, выравнивающих территории. В периоды экономического спада государственная поддержка направляется в регионы, обладающие конкурентными преимуществами и способными изменить отрицательную динамику экономического развития страны.

В рамках проведенного исследования выявлено, что уровень социально-экономического развития региона формируется в совокупности ряда факторов, которые влияют на экономический рост. Российская экономика характеризуется неоднородной экономической и хозяйственной структурой, в результате которой прослеживается значительный уровень региональных различий. Территории Российской Федерации отличаются друг от друга по экономическим и социальным показателям, уровню экономического развития, специализации экономики и другим факторам. Сравнивая развитие российских регионов, можно рассмотреть диаметрально противоположные по уровню экономического развития регионы: Республику Дагестан, Тюменскую область, Москву и пр. Субъекты отличаются по экономической специализации, динамике экономических и социальных показателей, уровню жизни, экономическим процессам, характерным для территории, и т. д. Одно из наиболее важных отличий, влияющих на уровень регионального развития, - наличие ресурсного потенциала. Ресурсная обеспеченность регионов неодинакова, что оказывает влияние на уровень региональных различий. В рамках вышеизложенного, наиболее высокий элемент индекса Тейла наблюдается в регионах с высоким уровнем экономического роста, таким образом в г. Москве данный элемент не только наиболее высок среди российских регионов, но и увеличивается в течение исследуемого периода. Территории с низкими тепами экономического развития не показывают роста данного индекса, более того в рассматриваемый период наблюдается отрицательная динамика (например в Республике Дагестан). Исследование регионов

4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ по коэффициентам межрегиональной дифференциации определило, что территории, обеспеченные ресурсным потенциалом, характеризуются более высоким уровнем развития.

Проведение подобных исследований, анализа межрегиональных различий представляет практическую пользу и имеет особую значимость для написания стратегических программ развития территории. Результаты, полученные в рамках анализа региональных диспропорций, позволяют проследить динамику регионального роста и выявить наиболее перспективные точки развития территории. Определение и выявление перспективных точек даст возможность использовать потенциал территории для развития.

Список литературы Пространственное развитие России: региональные диспропорции

- Moroshkina М. V. Differentiation of the regions of Russia based on level of economic development // Studies on Russian Economic Development. 2016. Vol. 27, issue 4. Pp 441-445. DOI: 10.1134/S1075700716040122

- Глущенко К. П. К вопросу о применении коэффициента Джини и других показателей неравенства // Вопросы статистики. 2016. № 2. С. 71-80. URL: https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/317 (дата обращения: 25.06.2018).

- Лавровский Б. Л., Шильцин Е. А. Российские регионы: сближение или расслоение? // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45, № 2. С. 31-36. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11770517 (дата обращения: 25.06.2018).

- Гранберг А. Г., Суслов В. И., Суспицын С. А. Экономико-математические исследования многорегиональных систем // Регион: Экономика и социология. 2008. № 2. С. 120-150. URL: http://recis.ru/region/magazine/30/1578 (дата обращения: 25.06.2018).

- Розанова Л. И., Морошкина М. В., Тишков С. В. Структурные различия в формировании валового продукта в российских регионах // Тренды и управление. 2014. № 3. С. 293-301. DOI: 10.7256/2307-9118.2014.3.12694