Пространственное развитие современной России в условиях «новой реальности»

Автор: Котейкина Татьяна Владимировна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является изучение трансформации экономического пространства России в условиях «новой реальности/нормальности». В этой связи автором обобщены теоретико-методологические подходы к пониманию термина «экономическое пространство», среди которых особо выделены территориальный, ресурсный, информационный, процессный, воспроизводственный и институциональный. Исходя из тезиса о том, что изменение вклада факторов производства в формирование богатства, снижение экономической рациональности и возрастание фактора неопределенности приводят к существенной трансформации экономического пространства, проведен анализ его свойств и особенностей формирования. Анализ плотности населения и объема валового регионального продукта на единицу площади позволил сделать вывод о нарастании неоднородности экономического пространства в условиях «новой реальности». Отмечается высокий цифровой разрыв между российскими территориями и увеличение ESG-неравенства.

Экономическое пространство, новая реальность, неоднородность, плотность пространства, цифровизация, esg-трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/149143916

IDR: 149143916 | УДК: 332.122 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.16

Текст научной статьи Пространственное развитие современной России в условиях «новой реальности»

Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия, ,

,

Введение . Для современной России, территория которой характеризуется значительными масштабами и неоднородностью, большое значение имеют вопросы развития экономического пространства.

Несмотря на достаточно большое количество исследований в области его формирования и развития, многие их содержательные аспекты остаются дискуссионными.

Традиционно в экономической литературе выделяют четыре ключевых подхода к интерпретации понятия экономического пространства. В рамках первого из них оно представляется большой территорией, в рамках которой функционируют и взаимодействуют многочисленные хозяйствующие субъекты. Территориальный подход нашел отражение в работах А.Г. Гранберга1,

Б.С. Жихаревича (2011), О.В. Иншакова, Д.П. Фролов (2006), Ф. Перру (2007). Сторонники ресурсного подхода – А.В. Гульбасов, В.В. Чекмарев (2005), – понимают под экономическим пространством следствие становления и совершенствования отношений между хозяйствующими субъектами, складывающихся в рамках использования ресурсов. Согласно информационному подходу интересующее нас понятие характеризуется распространением ключевыми акторами данных о своей экономической деятельности и границах распространения информационных потоков (Гет-манцев, 2020). Суть четвертого – процессного – подхода, представленного в работах О.А. Биякова, заключается в том, что экономическое пространство представляет собой отношение между совокупным (V-процессом) и периферийными, протекающими в отдельных хозяйствующих субъектах, экономическими процессами (Бияков, 2004).

Однако полагаем справедливым выделить еще 2 подхода – воспроизводственный и институциональный. Первый из названных нашел отражение в работах Е.Г. Анимицы (2007), Н.Н. Кисе-левой1, которые предлагают трактовать экономическое пространство как территорию, в пределах которой создается, используется и воспроизводится система жизнедеятельности людей.

Очень интересным является предложение П.С. Черкасова выделять институциональный подход, в рамках которого экономическое пространство рассматривается как сложившиеся в регионе условия ведения хозяйства, регулируемые как федеральными, так и региональными нормативными актами и неформальными образцами действия (Черкасов, 2017).

Однако складывающиеся условия социальной жизни, нарастание внешней турбулентности, снижение экономической рациональности обуславливают необходимость определения новых подходов к осмыслению категории «экономическое пространство», установлению его свойств и особенностей формирования.

Концепция «новой реальности/нормальности» . В последние десятилетия в научный оборот устойчиво вошел термин «новая реальность» («новая нормальность»). Появление таковой ученые связывают с рядом явлений и процессов.

Во-первых, происходит трансформация экономического поведения человека, проявляющаяся в снижении экономической рациональности и возрастании фактора неопределенности при принятии решений. Высокий уровень последней во многом обусловлен большой скоростью распространения новых технологий и благ, сокращающимся жизненным циклом продуктов и услуг.

Во-вторых, наблюдается ярко выраженный тренд на изменение вклада факторов производства в создание богатства. Классический подход, в соответствии с которым финансовое благополучие формируется за счет комбинации триады факторов производства – труд, земля, капитал – претерпевает модификацию. Теперь их постепенно заменяет информация и знания, способствующие более эффективному использованию других. Возрастает роль внешней среды, в которой функционируют эти факторы производства.

Одной из характеристик новой реальности является обострение противоречий. Среди наиболее них можно выделить экологические проблемы, связанные с 18-кратным увеличением объема мирового производства и 4-кратным – численности населения (Винокуров, 2014). Не менее острыми являются социальные противоречия, репрезентируемые прежде всего в растущем неравенстве в уровне жизни населения, распределении благ.

Существующие вызовы требуют новых подходов к стратегическому прогрессу общества, в том числе и к обеспечению его пространственного развития.

Первым, кто использовал определение «новая реальность» стал Р. МакНэйми. Он рассматривал это понятие с точки зрения инвестиций и считал, что оно характеризуется появлением актуальных возможностей для инвесторов, которые не побоятся на долгосрочную перспективу взять на себя определенные инвестиционные риски (McNamee, 2004).

Немного позднее М.А. Эль-Эриану иначе определил новую нормальность. Исследователь понимал под этим термином достаточно продолжительный, отличающийся неопределенностью и сложностью процесс нормализации экономики2. На проведенной Фондом Пера Якобссона открытой лекции в 2010 г.3 М.А. Эль-Эриан обратил внимание на то, что длительный экономический рост привел к неизбежному кризису. Большинство исследователей считали затяжной успешный период нормальным, но в это же время в экономике копились проблемы, ставшие основой для иной нормальности, характеризующейся замедлением темпов роста экономики в индустриальных странах. К таким проблемам М.А. Эль-Эриан отнес:

– высокий уровень безработицы;

– увеличение государственного долга;

– снижение во внутреннем валовом продукте (ВВП) доли частного сектора;

– значительное увеличение влияния на экономику политических аспектов;

– неэффективность системы регулирования экономики.

Американский экономист подчеркнул, что достичь ожидаемого в предкризисные времена уровня благосостояния или роста доходов в таком случае не представляется возможным1. Причем справиться с ситуацией привычными инструментами (стимулированием спроса, механизмами монетарной политики, высокими ценами на сырьевые ресурсы или использованием запасов рабочей силы) также не кажется эффективным. Выход из сложившегося положения М.А. ЭльЭриан видел в изменении поведения людей, стоящих во главе индустриально развитых стран. Преодолеть состояние новой нормальности, по его мнению, можно при помощи согласования национальных и глобальных интересов, а также отказа от парадигмы о неминуемости наступления циклических кризисов.

Экономистами из Гарвардского университета в 2010 г. было проведено исследование на схожую тематику. Они решили выяснить влияние общественных настроений на макроэкономические показатели. В рамках исследования им удалось выяснить, что люди склонны обсуждать негативные последствия финансовых кризисов и их пагубное влияние на экономику. Но в итоге ученые пришли к выводу, что экономика после любого кризиса стремится к росту и развитию, а в качестве новой нормальности люди начинают воспринимать временный спад в экономике (Fuster et al., 2010).

Существует и иная точка зрения, которая появилась в связи с длительным возвращением народного хозяйства к предкризисным показателям до 2008 г. Некоторые исследователи убеждены, что наблюдают новую стадию развития мировой экономики. Она отличается продолжительными низкими темпами роста экономики. Примером могут послужить слова бывшего министра финансов США Л. Саммерса. Он сравнил новую реальность с определением «вечной стагнации». В качестве причин затянувшегося застоя Л. Саммерс назвал невысокие процентные ставки, которые не представляется возможным увеличить из-за «хронического низкого спроса» («chronic lack of demand»)2.

Термин «new normal» используется и среди авторитетных нобелевских лауреатов. Так, П. Кругман3 и Дж. Стиглиц (Stiglitz, 2002) прибегают к нему для описания длительных кризисных процессов в экономике. Но, в отличие от бывшего министра финансов США, они видят проблемы, связанные с высоким уровнем безработицы, ростом социального неравенства и низкими темпами роста экономики, в неэффективности управленческих решений, принимаемых государственным аппаратом США. П. Кругман4 и Дж. Стиглиц5 открыто заявляли о серьезных ошибках в решении создать новые зоны свободной торговли (TTIP и TPP), а также осудили политику жесткой экономии (austerity). Они уверены, что эти решения принимались не в интересах народа, а ради дальнейшего роста крупного капитала.

Поддерживает мнение коллег и один из самых популярных экономистов на сегодняшний день – Т. Пикетти (Пикетти, 2016). Он вместе с П. Кругманом и Дж. Стиглицом принял участие во встрече «Три гения экономической мысли», в рамках которой все три экономиста подчеркнули важность изменений в налоговой и экономической политике США. Только так, по их мнению, Америке удастся преодолеть затянувшийся этап новой нормальности6.

В Российской Федерации данный термин стал активно распространяться после того, как его начал употреблять бывший министр экономического развития страны А. Улюкаев. Говоря о «новой реальности/нормальности» он имел в виду «состояние, характеризующееся выравниванием темпов роста в странах с развивающимися и развитыми экономиками, отсутствием новых стран-лидеров, способных на длительном периоде демонстрировать высокие темпы роста, бурным развитием технологий, приводящим к замедлению спроса на сырьевые ресурсы, и снижением значимости этих ресурсов как фактора роста и инвестиционной привлекательности» (Улюкаев, 2016).

Вопросами влияния новой реальности на российскую экономику занимались К.В. Юдаева (2010), Д.А. Медведев (2015). Интересно, что оба исследователя в качестве возможных причин сложившихся обстоятельств называли только внешние факторы, среди которых можно выделить международные санкции или снижение цен на нефть. Однако нельзя не заметить, что большая часть проблем связана скорее с внутренними факторами, нежели с внешними. Аргументом в пользу этой версии служат временные рамки стагнации экономики. За годы до введения международных санкций или же обвала цен на нефть, ориентировочно с 2012 г., уже наблюдалась тенденция к сокращению темпов роста экономики. Подтверждением этого факта могут послужить выступления участников Третьего международного форума «Ловушка “новой нормальности”», прошедшего в Москве в 2016 г.1

Другой отечественный исследователь – В.И. Бархатов – понимает под «новой нормальностью» некую социально-экономическую систему, которая возникла и получила развитие благодаря переходу к иным технологическим укладам, увеличившим темпы роста экономики (Бархатов, 2019).

Н.В. Еремина связывает понятие «новая нормальность» с современными трендами в развитии общества (на углубление расслоения между богатыми и бедными группами людей) и отсутствием внятной картины будущего, представляемой властью и обществом (Еремина, 2021).

За короткое время понятие «new normal» не только закрепилось в экономических политических исследованиях, но и получило распространение в географических и в конкретно исторических работах2. Определение «новой нормальности» не является структурированным и не имеет единого значения.

По справедливому замечанию Я.П. Силина, Е.Г. Анимицы, Н.В. Новиковой, «в XXI в. все более непостоянные макроэкономические факторы и быстро изменяющиеся социальные, геополитические и иные условия, связанные с завершением очередного глубинного экономического цикла и готовностью к новым технологическим революциям, продолжающимся кризисом финансовой и банковской систем, вялым экономическим ростом, перераспределением зон влияния крупнейших экономических центров, бросают новые вызовы не только международной и национальным хозяйственным системам, но и региональным и местным, заставляют их пересматривать и адаптировать перспективы и стратегии развития и роста» (Силин и др., 2016).

Проекция концепции «новой реальности» на пространственное развитие России . «Новая реальность» может рассматриваться как состояние экономического пространства, формирующееся при высокой неопределенности под влиянием новых трендов (внешних и внутренних), связанных, с одной стороны, с замедлением темпов экономического роста и низкой производительностью труда в условиях существующего экономического уклада, нарастанием разрыва между центром и периферией (усиление неоднородности экономического пространства), с другой – с цифровизацией и ростом коммуникативного сжатия пространства, ESG-трансформацией. Отличительной чертой пространственного развития в условиях «новой реальности» выступает невозможность возврата к прежней модели развития.

Важным свойством экономического пространства является его плотность, показывающая интенсивность экономической деятельности на единице территории3. Одним из главных показателей качества экономического пространства принято считать плотность населения. Этот же показатель позволяет оценивать плотность самого экономического пространства. Наблюдается прямая зависимость между количеством людей и числом товаров, продуктов и платных услуг для удовлетворения их потребностей. Однако стоит разделять общую плотность населения и экономическую плотность населения. Так, под первой понимаются все люди, проживающие на заданной территории, в то время как вторая включает в себя только трудоспособное ее население (Федоляк, 2019).

Исследования по данной тематике подтверждают неоднородность экономического пространства Российской Федерации. Так, показатель плотности населения в регионе-аутсайдере отличается от аналогичного показателя в регионе-лидере в 71 756 раз, а экономическая плотность при этом разнится в 71 623 раз (табл. 1). Более того за последние 20 лет этот разрыв только увеличивался: по общей плотности населения – в 2,2 раза, по экономической плотности – в 2,6 раза4.

Таблица 1 – Топ-10 регионов – лидеров и аутсайдеров – по плотности населения, чел./км2

Table 1 – Top 10 Regions – Leaders and Outsiders – by Population Density, Persons/km2

|

№ п/п |

Регион |

Общая плотность |

Экономическая плотность, |

||||

|

2022 |

2002 |

+/- |

2022 |

2002 |

+/- |

||

|

Топ-10 регионов-лидеров |

|||||||

|

1 |

г. Москва |

5 022,94 |

3 284,31 |

+1 738,63 |

2 864,95 |

1 927,89 |

+937,06 |

|

2 |

г. Санкт-Петербург |

4 002,84 |

3 283 |

+719,84 |

2 389,18 |

1 956,67 |

+432,51 |

|

3 |

г. Севастополь |

614,3 |

– |

– |

368,65 |

– |

– |

|

4 |

Республика Ингушетия |

166,19 |

150,42 |

+15,77 |

103,93 |

90,85 |

+13,08 |

|

5 |

Московская обл. |

193,39 |

144,69 |

+48,7 |

114,04 |

88,12 |

+25,92 |

|

6 |

Чеченская Республика |

94,07 |

38,56 |

+55,51 |

54,03 |

21,51 |

+32,52 |

|

7 |

Республика Северная Осетия – Алания |

85,39 |

84,78 |

+0,61 |

49,48 |

48,58 |

+0,9 |

|

8 |

Краснодарский край |

77,16 |

65,63 |

+11,53 |

43,63 |

38,06 |

+5,57 |

|

9 |

Республика Крым |

73,71 |

– |

– |

40,87 |

– |

– |

|

10 |

Кабардино-Балкарская Республика |

72,3 |

62,56 |

+9,74 |

42,88 |

36,22 |

+6,66 |

|

Топ-10 регионов-аутсайдеров |

|||||||

|

1 |

Республика Алтай |

2,27 |

2,21 |

+0,06 |

1,25 |

1,31 |

+0,06 |

|

2 |

Республика Тыва |

2,0 |

1,82 |

+0,18 |

1,12 |

1,06 |

+0,06 |

|

3 |

Республика Коми |

1,75 |

2,69 |

–0,94 |

1,01 |

1,79 |

–0,78 |

|

4 |

Архангельская область |

1,71 |

2,43 |

–0,72 |

0,95 |

1,54 |

–0,59 |

|

5 |

Хабаровский край |

1,64 |

1,88 |

–0,24 |

0,96 |

1,22 |

–0,26 |

|

6 |

Красноярский край |

1,2 |

1,29 |

–0,09 |

0,7 |

0,81 |

–0,11 |

|

7 |

Камчатский край |

0,63 |

0,8 |

–0,17 |

0,38 |

0,56 |

–0,18 |

|

8 |

Республика Саха |

0,32 |

0,32 |

0 |

0,19 |

0,2 |

–0,1 |

|

9 |

Магаданская обл. |

0,29 |

0,5 |

–0,21 |

0,18 |

0,35 |

–0,17 |

|

10 |

Чукотский автономный округ |

0,07 |

0,1 |

–0,03 |

0,04 |

0,07 |

–0,03 |

Данные табл. 1 наглядно демонстрируют усиление центростремительных тенденций, а также рост потребности в комфортной среде проживания (переток населения с Дальнего востока и севера России на юг).

Первый тренд является результатом урбанизационных процессов и положительного агломерационного эффекта, который лишь усиливается в условиях «новой реальности».

Второй – связан с объективными факторами (природно-климатические условия, географическое положение), влияние которых возрастает под воздействием цифровизации и дистанционных технологий. Развитие информационно-коммуникационных средств приводит к коммуникативному сжатию пространства. В условиях «новой реальности» человек все меньше привязан к месту приложения труда, что приводит к существенным сдвигам в системе расселения.

Другим, не менее важным показателем, характеризующим плотность экономического пространства, является объем валового регионального продукта (ВРП) на единицу площади. По данному показателю также прослеживается высокая дивергенция экономического пространства России (табл. 2). Разрыв между регионом-лидером и аутсайдером составляет почти 46 тыс. раз. Однако в отличие от плотности населения за последние 20 лет он сократился в 2 раза1.

Таблица 2 – Топ-10 регионов – лидеров и аутсайдеров – по показателю объем ВРП на единицу площади, тыс. руб./км2

Table 2 – Top 10 Regions – Leaders and Outsiders – by GRP Volume Per Unit Area, Thousand Rubles/km2

|

№ п/п |

Регион |

2020 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Топ-10 регионов-лидеров |

||

|

1 |

г. Москва |

7 637 182,5 |

|

2 |

г. Санкт-Петербург |

3 739 792,64 |

|

3 |

г. Севастополь |

157 353,22 |

|

4 |

Московская область |

118 857,55 |

|

5 |

Республика Татарстан |

38 848,27 |

|

6 |

Белгородская область |

36 866,48 |

|

7 |

Калининградская область |

35 648,25 |

|

8 |

Краснодарский край |

34 659,0 |

|

9 |

Самарская область |

29 842,43 |

|

10 |

Тульская область |

27 595,21 |

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

|

10 регионов-аутсайдеров |

||

|

1 |

Красноярский край |

1 150,35 |

|

2 |

Хабаровский край |

1 093,49 |

|

3 |

Забайкальский край |

984,9 |

|

4 |

Республика Бурятия |

862,95 |

|

5 |

Республика Алтай |

672,98 |

|

6 |

Камчатский край |

634,24 |

|

7 |

Магаданская область |

614,21 |

|

8 |

Республика Тыва |

491,17 |

|

9 |

Республика Саха (Якутия) |

370,12 |

|

10 |

Чукотский автономный округ |

166,31 |

Одним из факторов, способствующих сокращению разрыва, является то, что в условиях «новой реальности» происходит выравнивание темпов роста в регионах с развивающимися и развитыми экономиками. В экономически более успешных регионах, как правило, уже отсутствуют такие драйверы роста, как недозагруженные производственные мощности. Именно эти территории первыми наиболее сильно ощущают на себе влияние финансовых и экономических кризисов, геополитическую турбулентность. Однако полагать, что в условиях «новой реальности» разрыв в плотности экономического пространства будет нивелирован, не стоит. Снижение инвестиционной активности и замедление темпов роста в экономических центрах приведет к технологической стагнации и, как следствие, ослаблению диффузии инноваций на периферию. Поэтому в стратегической перспективе дивергенция экономического пространства будет лишь усиливаться.

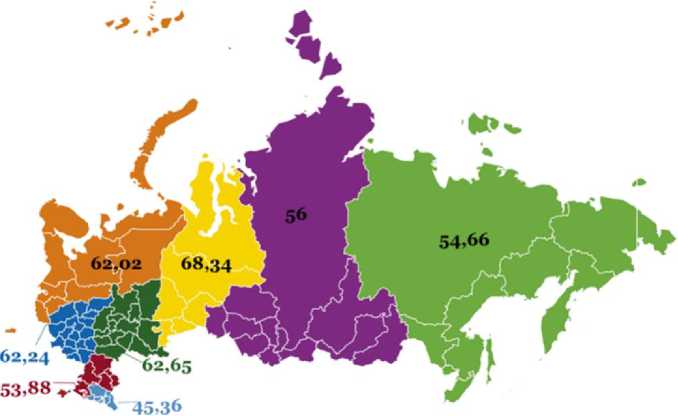

Как отмечалось выше, одной из характеристик «новой реальности» выступает цифровизация экономического пространства. Отраженная на рис. 1 ситуация актуализирует вопрос обусловленного ею разрыва между российскими территориями.

Рисунок 1 – Итоги рейтинга «Цифровая Россия – 2018» (по федеральным округам)1

Figure 1 – Results of the Digital Russia 2018 Rating (by Federal Districts)

Классическая концепция трехуровневого цифрового неравенства в современных реалиях приобретает новое значение и проявляется на уровне следующих элементов:

-

1) готовность к цифровой трансформации (наличие инфраструктуры, программного обеспечения, кадров и т.д.);

-

2) интенсивность преобразований (степень использования цифровых технологий в регионе);

-

3) влияние на регион (социальные и экономические эффекты внедрения новых информационных технологий).

-

Е. Басова отмечает, что «цифровое неравенство российских регионов объясняется высоким уровнем социально-экономического расслоения» (Басова, 2021). Однако примечательным является тот факт, что подобная асимметрия, в отличие от экономической, усугубляет и другие формы

-

1 Индекс «Цифровая Россия» [Электронный ресурс] // Skolkovo. URL: https://clck.ru/35xdwW (дата обращения: 29.09.2023).

-

неравенства. В регионах страны, которые принято относить к депрессивным, наблюдается отсталость в цифровом развитии. Основной причиной сложившихся условий выступает труднодоступ-ность и удаленность территорий от высокоразвитой цифровой инфраструктуры. Примером может послужить Крайний Север, регионы Северного Кавказа и т.д. (Дудин и др., 2021).

В рейтинге «Цифровая Россия» регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) заняли последние позиции. Так, Республика Ингушетия оказалась на 82 месте списка (40,42 баллов), попав тем самым в перечень цифровых «аутсайдеров»1.

В условиях «новой реальности» большое влияние на формирование экономического пространства оказывает ESG-трансформация. Несмотря на достаточно активную позицию федерального центра относительно реализации ESG-повестки, региональное пространство России весьма неоднородно по соответствующим критериям. В соответствии с ESG-рэнкингом, проведенным Национальным рейтинговым агентством в декабре 2022 г., разрыв между регионом-лидером (Москва, индекс ESG = 0,781) и регионом-аутсайдером (Республика Хакасия, индекс ESG = 0,380) составляет более 2 раз2. Различие в уровне ESG-трансформации во многом объясняется тем, что в регионах-лидерах доминируют крупные компании, выходящие на внешние рынки и активно реализующие принципы устойчивого развития, в то время как для регионов-аутсайдеров характерно доминирование малых форм хозяйствования, не обладающих ресурсами и стимулами для ESG-трансформации.

Заключение . Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:

-

1. Обобщение представленных в научной литературе подходов к определению экономического пространства дает нам возможность определить последнее как насыщенную территорию, ограниченную распространением информационных потоков, в пределах которой создается, используется и воспроизводится система жизнедеятельности людей.

-

2. В последние десятилетия экономическое пространство формируется в условиях высокой неопределенности под влиянием новых трендов (внешних и внутренних), связанных с замедлением темпов экономического роста и низкой производительностью труда в условиях существующего экономического уклада, нарастанием разрыва между центром и периферией, а также с цифровизацией и ESG-трансформацией. Отличительной чертой пространственного развития в условиях «новой нормальности/реальности» выступает невозможность возврата к прежней модели развития и высокий уровень неопределенности.

-

3. Нарастает неоднородность плотности населения. Наблюдаются центростремительные тенденции, являющиеся результатом урбанизационных процессов и положительного агломерационного эффекта, который лишь усиливается в условиях «новой реальности». В связи с цифровизацией и развитием дистанционных технологий происходит коммуникативное сжатие пространства, человек все меньше привязан к месту приложения труда, что приводит к существенным сдвигам в системе расселения.

-

4. По объему ВРП на единицу площади прослеживается высокая дивергенция экономического пространства России, однако в отличие от плотности населения за последние 20 лет разрыв по этому показателю сократился в 2 раза. Это объясняется выравниванием в условиях «новой реальности» темпов роста в регионах с развивающимися и развитыми экономиками, так как экономически развитые регионы первыми наиболее сильно ощущают на себе влияние финансовых и экономических кризисов, геополитическую турбулентность. Однако в стратегической перспективе дивергенция экономического пространства по данному показателю будет лишь усиливаться вследствие того, что снижение инвестиционной активности и замедление темпов роста в экономических центрах приведет к технологической стагнации и ослаблению диффузии инноваций на периферию.

-

5. Высокий уровень социально-экономического неравенства обусловливает цифровую асимметрию экономического пространства. Фрагментарность ESG-трансформации территории России обусловлена влиянием факторов «второй природы» и присутствием в регионе крупных компаний, выходящих на внешние рынки и активно реализующие принципы устойчивого развития.

Список литературы Пространственное развитие современной России в условиях «новой реальности»

- Анимица Е.Г. Пространственная организация общества: постановка проблемы и концептуальные установки // Известия Уральского государственного экономического университета. 2007. № 2. С. 82–85.

- Бархатов В.И. Тренды развития регионов в условиях «новой нормальности» и «новой реальности» // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. № 9 (431). С. 43–56. https://doi.org/10.24411/1994-2796-2019-10905.

- Басова Е.А. Цифровое неравенство российских регионов // Вопросы территориального развития. 2021. Т. 9, № 4. С. 1–17. https://doi.org/10.15838/tdi.2021.4.59.4.

- Бияков О.А. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2004. № 4. С. 101–108.

- Винокуров М.А. Новая экономическая реальность и экономическая политика современной России // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 1 (93). С. 5–13.

- Гетманцев К.В. Концептуальные подходы к рассмотрению сущности и свойств экономического пространства региона // Регион: системы, экономика, управление. 2020. № 4 (51). С. 8–17. https://doi.org/10.22394/1997-4469-2020-51-4-8-17.

- Гульбасов А.В., Чекмарев В.В. Пространственный подход в экономической науке. Кострома; Смоленск, 2005. 32 с.

- Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Усманов Д.И. Оценка влияния цифрового неравенства на уровень социально-эконо-мического развития регионов Российской Федерации // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т. 11, № 3. С. 961–984. https://doi.org/10.18334/vinec.11.3.113452.

- Еремина Н.В. «Новая нормальность»: конец или начало? // Новое прошлое. 2021. № 3. С. 198–207. https://doi.org/10.18522/2500-3224-2021-3-198-207.

- Жихаревич Б.С. Институциональное измерение регионального социально-экономического пространства: подход к исследованию // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2011. № 2-3 (45). С. 46–50.

- Иншаков О.В., Фролов Д.П. Экономическое пространство и пространственная экономика (размышление над новым экономическим журналом) // Пространственная экономика. 2006. № 2. С. 23–32.

- Медведев Д.А. Новая реальность. Россия и глобальные вызовы // Вопросы экономики. 2015. № 10. С. 5–29. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-10-5-29.

- Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения // Пространственная экономика. 2007. № 2. С. 77–93.

- Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2016. 591 с.

- Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н.В. «Новая нормальность» в российской экономике: региональная специфика // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 3. С. 714–725. https://doi.org/10.17059/2016-3-9.

- Улюкаев А. Вызовы экономического развития РФ и государственная экономическая политика // Вопросы экономики. 2016. № 6. С. 36–44. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-6-36-44.

- Федоляк В.С. Плотность экономического пространства как показатель // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, № 2. С. 122–127. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-2-122-127.

- Черкасов П.С. Сущность и структура экономического и социального пространства региона // Проблемы современной экономики. 2017. № 4 (64). С. 135–138.

- Юдаева К. New Normal для России // Экономическая политика. 2010. № 6. С. 196–200.

- Fuster A., Laibson D., Mendel B. National Expectations and Macroeconomic Fluctuations // Journal of Economic Perspec-tives. 2010. Vol. 24, iss. 4. Р. 67–84. https://doi.org/10.1257/jep.24.4.67.

- McNamee R. The New Normal Great Opportunities in a Time of Great Risk. N. Y., 2004. 238 р.

- Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. N. Y. ; L., 2002. 282 p.