Пространственные характеристики тета ритма ЭЭГ при различной результативности интеллектуальной деятельности

Автор: Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Эксперимент

Статья в выпуске: 1 (72) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

У 46 студентов (юноши 20-21 год) предлагалось запомнить и воспроизвести на экране монитора место расположения и порядок сигналов в определенной последовательности. По степени приближения к месту истинного расположения сигнала последовательности выделены две группы испытуемых. У испытуемых 1ой группы в отличие от 2-ой, с первых попыток выполнения задания имели место высокая точность предсказания расположения сигналов последовательности и меньшее количество ошибок. ЭЭГ регистрировали в исходном состоянии при запоминании и выполнении задания. В исходном состоянии и при выполнении задания значения коэффициентов когерентности в диапазоне тета-ритма ЭЭГ у студентов выделенных групп не различались. При запоминании последовательности сигналов по сравнению с фоном у студентов 1-ой группы в отличие от 2-ой, наблюдалось увеличение коэффициента когерентности в полосе тета-ритма ЭЭГ правого полушария головного мозга (О2-Р4 (р=0,041), О2-С4 (р=0,049), 02-F4 (р=0,004), О2-Т4 (р=0,014), Р4-С4 (р=0,013), Р4-Т4 (р=0,032), C4-F4 (р=0,012), Т4-С4 (р=0,025). Поскольку правое полушарие имеет отношение к образно пространственному восприятию информации и более активно при обработке невербальных и стереотипных сигналов, сделано предположение, что у студентов выделенных групп имели место различные стратегии переработки материала при его запоминании.

Спектрально-пространственные характеристики ээг, тета-ритм, результативность, зрительно-пространственные задачи

Короткий адрес: https://sciup.org/140225914

IDR: 140225914

Текст научной статьи Пространственные характеристики тета ритма ЭЭГ при различной результативности интеллектуальной деятельности

В исследованиях последних лет убедительно показано, что выполнение заданий на вербальное и невербальное мышление требует различных способов переработки информации – соответственно сукцессивного и симультанного. Последний предполагает специфическую роль правого полушария при переработке образной информации [4]. Вопрос о том, какие изменения во внутриполушарной пространственной организации биопотенциалов тета-полосы ЭЭГ могут сопровождать успешное и неуспешное выполнение невербальных задач, возник по ряду причин. С одной стороны, выявлена непосредственная связь изменений спектральной мощности тета-ритма с результативностью различных видов целенаправленной деятельности [5, 6], с другой – данными о связи синхронизации тета-потенциалов с процессами направленного внешнего внимания и сканирования памяти, т.е. с активностью лимбикодиэнцефальных образований [1, 7]. Для выявления этой интеграции и степени функциональной связанности корковых зон в настоящее время широко используется метод анализа когерентности биопотенциалов ЭЭГ [7].

Сделано предположение о том, что показатели синхронизации в тета-полосе ЭЭГ, наравне с показателями спектральной мощности тета-ритма, могут являться коррелятами различной результативности целенаправленной деятельности человека.

Целью настоящего исследования явилось сопоставление параметров результативной целенаправленной деятельности человека с показателями внутриполушарной пространственной синхронизации биопотенциалов тета-диапазона его ЭЭГ.

Методика.

В исследовании на основе добровольного информированного согласия участвовали 46 студентов (мужчины в возрасте 18-21 года). Испытуемому предлагалось запомнить последовательность и место появления на экране монитора шести сигналов в виде кружков диаметром 1 см. Для запоминания последовательность сигналов демонстрировали два раза. После запоминания испытуемого просили 10 раз воспроизвести заданную последовательность, указывая курсором мыши и щелчком место расположения каждого следующего кружка. Согласно инструкции, задачей испытуемого было достижение максимально возможной точности предсказания места появления каждого очередного сигнала.

По результатам выполнения компьютерной задачи для каждого испытуемого вычисляли: расстояние от указанного испытуемым до истинного места расположения сигнала последовательности (степень обучения); число точных предсказаний места появления следующего сигнала; число ошибок последовательности.

ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования при открытых глазах (40 с); на этапе запоминания последовательности (36 с); в процессе воспроизведения последовательности (первые 300 с работы). ЭЭГ регистрировали монополярно по схеме “10–20”. Отведения О2, О1, Р4, Р3, С4, С3, F4, F3, Т4 , Т3 .Объединенные референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации составляла 0,5–45,0 Гц, постоянная времени – 0,3 с. Рассчитывали и коэффициенты внутриполушарной когерентности (Кког) для основных частотных диапазонов.

Для статистической обработки полученных данных использовали пакет STATISTICA, v.6. Для выборок, имеющих нормальное распределение, использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение.

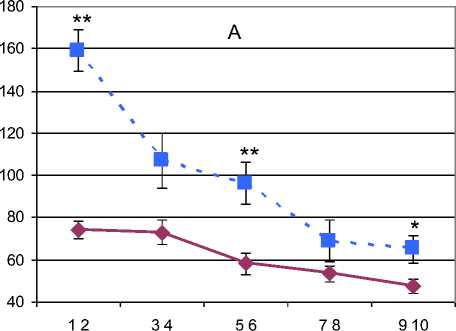

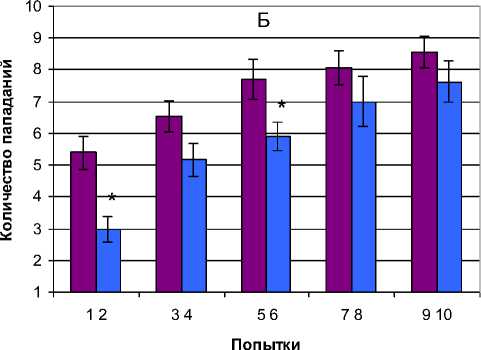

По результатам деятельности выделены 2 группы испытуемых (рис. 1). 1-ю группу (18 человек) составили испытуемые, которые с первых попыток указывали наиболее точное место расположения сигнала последовательности. Во 2-ю группу (14 человек) вошли испытуемые, которые с первой попытки не смогли указать точное расположение сигнала последовательности, и достигали этого в результате в 9–10 попытки. Для удобства и простоты описания результаты деятельности были сгруппированы по двум попыткам: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10. По показателю обучения испытуемые выделенных групп достоверно отличались в 1–2 (p=0,00001), 5–6 (p=0,0033) и 9–10 (р=0,014) попытках (Рис. 1, А). Количество точных попаданий по мере повторения последовательности у испытуемых обеих групп достоверно увеличивалось, однако у испытуемых 1-й группы было выше чем у испытуемых 2-й достоверно в 1–2 (p=0,003) и 5–6 (р=0,042) попытках (рис. 1,Б). Количество ошибок по мере повторения последовательности снижалось у студентов обеих групп, но было достоверно ниже у студентов 1-ой группы в 1–2 (р=0,00001), 3–4 (р=0,032), 5–6 (р=0,023) и 9–10 (р=0,028) попытках (рис. 1, В).

Попытки

Рис. 1. Параметры результатов деятельности студентов 1-й и 2-й групп. А - расстояние в пикселях от клика до заданного места расположения сигнала у студентов 1-ой (сплошная линия) и 2-й (пунктир) групп; Б-количество точных попаданий, В - количество ошибок у студентов 1-й (светлый столбик) и 2-ой (темный столбик) групп. Достоверности различий отмечены звездочкой и приведены в тексте.

Мы предположили, что причину «различного градиента обучения» студентов выделенных групп следует искать на этапе запоминания последова-

тельности, когда в результате афферентного синтеза у испытуемого складывается образ, который на следующем этапе необходимо будет извлечь из памяти и воспроизвести.

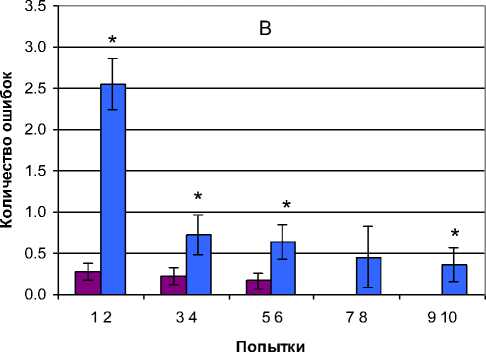

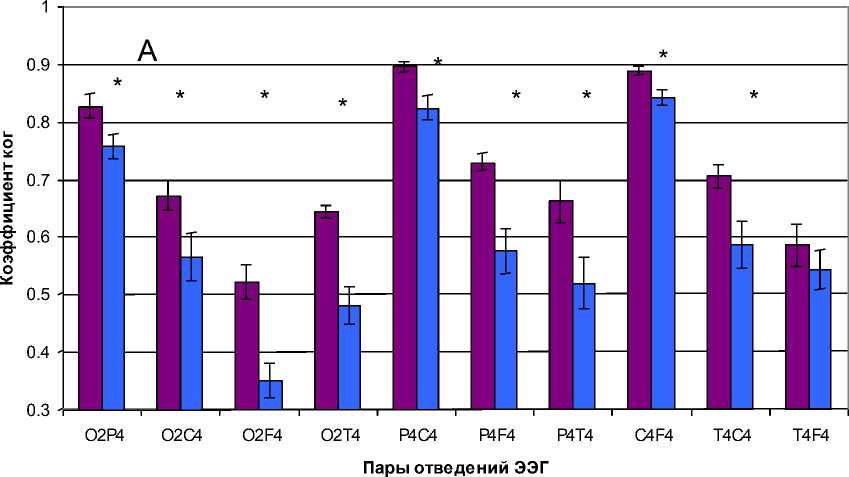

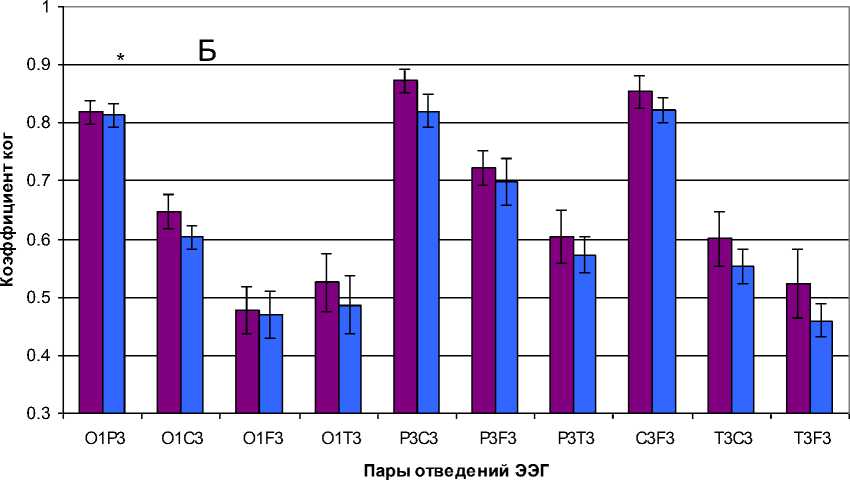

В исходном состоянии и при выполнении задания значимых различий по Кког между студентами выделенных групп не выявлено. Было установлено, что у студентов 1 -й группы только на этапе запоминания и только в правом полушарии коры головного мозга имела место достоверно более высокая Кког в тета-полосе, причем это наблюдалось даже между удаленными участками коры, в так называемых длиннодистантных связях (лоб–затылок). На этапе запоминания последовательности значения Кког тета-диапазона у студентов 1-й группы, по сравнению с испытуемыми 2-ой, были достоверно выше в О2-Р4 (р=0,041), О2-С4 (р=0,049), O2-F4 (р=0,004), О2-Т4 (р=0,014), Р4-С4 (р=0,013), Р4-Т4 (р=0,032), C4-F4 (р=0,012), Т4-С4 (р=0,025) парах отведений правого полушария (рис. 2, А). Анализ причин таких различий показал, что по сравнению с фоном на этапе запоминания у студентов 1-й группы имело место увеличение, а у испытуемых 2-й группы снижение значений Кког в тета-полосе во всех исследованных парах отведений ЭЭГ правого полушария. В аналогичных парах отведений левого полушария отличий по величине Кког в тета-диапазоне ЭЭГ студентов выделенных групп не зарегистрировано (рис. 2, Б).

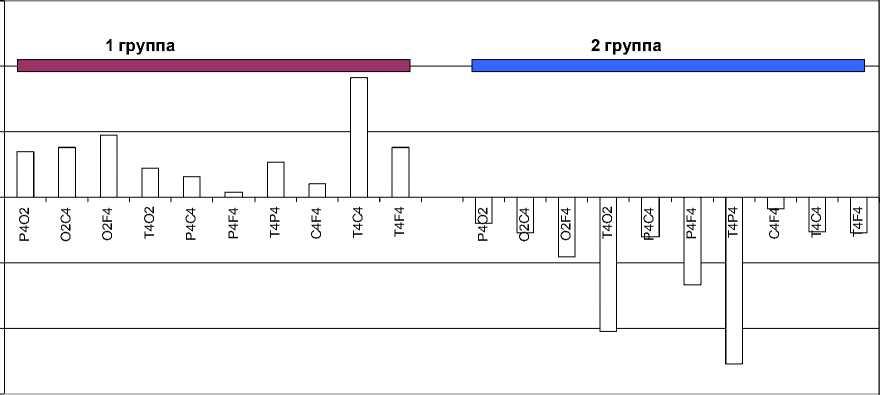

Таким образом, испытуемых 1-й группы отличала высокая степень синхронизации потенциалов в тета полосе на этапе запоминания последовательности. Для установления причин выявленных различий проведен сравнительный анализ значений Кког тета диапазона в исходном состоянии и на этапе запоминания последовательности. Было показано, что по сравнению с исходным состоянием на этапе запоминания последовательности у испытуемых 1й группы имело место увеличение Кког, в то время как у испытуемых 2-й группы наблюдалось снижение значений Кког (рис. 3). Такая разнонаправленная динамика привела к тому, что на этапе запоминания последовательности Кког в тета полосе правого полушария становился достоверно выше у испытуемых 1-й группы.

По данным ряда авторов правое полушарие рассматривается как субстрат для реализации невербальных и нелогических операций [3] и активируется при выполнении простых стереотипных заданий [2]. Поскольку предложенная в настоящем исследовании задача носила зрительно пространственный характер, зарегистрированные изменения коэффициентов когерентности именно в правом полушарии на этапе запоминания у студентов выделенных групп, по нашему мнению, вполне закономерны.

1 гр. 2 гр.

1 гр. 2 гр.

Рис. 2. Значения коэффициента когерентности в тета-полосе ЭЭГ правого (А) и левого (Б) полушария коры головного мозга студентов 1-й и 2-й групп при запоминании последовательности. Достоверности различий между группами отмечены звездочкой и приведены в тексте.

По данным ряда авторов увеличение когерентности в тета-диапазоне ЭЭГ связывают с процессами направленного внешнего внимания и сканирования памяти [4, 7]. В исследовании с участием почти 300 пациентов с вживленными электродами была составлена карта электрической активности мозга, которая наглядно продемонстрировала, что для успешного осуществления процессов памяти необходима тета-синхронизация различных корковых областей, в первую очередь префронтальной, височной и теменной [8]. Аналогичная синхронизация в тета диапазона фронтальных, височных и теменных структур во время функционирования рабочей памяти показана в работе, где рассматривались вопросы ассоциации вербальной и пространственной информации [9].

-0.15

Рис. 3. Изменения Кког в тета-полосе на этапе запоминания последовательности относительно исходного состояния у студентов выделенных групп.

Поэтому не удивительно, что достоверные изменения когерентности в тета-полосе ЭЭГ зарегистрированы именно на этапе запоминания последовательности. Выявленные в настоящем исследовании разнонаправленные изменения Кког у студентов выделенных групп на этапе запоминания (относительно исходного состояния) привели к тому, что во всех исследованных парах отведений ЭЭГ правого полушария коры головного мозга когерентность в тета-полосе была достоверной выше у испытуемых 1-й группы, показавших более высокую результативность.

Таким образом, на основании полученных данных можно предположить, что у студентов выделенных групп имели место различные стратегии переработки материала при его запоминании. По всей видимости, у испытуемых 1-й группы преимущественно был задействован правополушарный (симультанный) способ переработки, обеспечивающий синтетическую многомерную оценку с одномоментным схватыванием информации и синтезированием множества признаков. Вероятно, у испытуемых 1-й группы предполагаемый симультанный способ обработки информации во время запоминания, способствовал более успешному выполнению зрительно - пространственных задач.

Список литературы Пространственные характеристики тета ритма ЭЭГ при различной результативности интеллектуальной деятельности

- Болдырева Г.Н. Электрическая активность мозга человека при поражении диэнцефальных и лимбических структур. -М.: Наука. МАИК «Наука/периодика». 2000. -181 с.

- Вольф Н.В., Разумникова О.М. Половые различия полушарных пространственно-временных паттернов ЭЭГ при воспроизведении вербальной информации//Физиология человека. -2004. -Т. 30, № 3. -С. 27-34.

- Русалова М.Н. Функциональная ассиметрия мозга и эмоции//Успехи физ. наук. -2003. -Т. 34, № 4. -С. 93-112.

- Свидерская Н.Е. Особенности пространственной организации ЭЭГ и психофизиологических характеристик человека при дивергентном и конвергентном типах мышления//Физиология человека. -2011. -Т. 37, № 1. -С. 36-44.

- Умрюхин Е.А., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И. Спектральные характеристики ЭЭГ при разной результативности целенаправленной деятельности студентов в ситуации экзаменационного стресса//Физиология человека. -2004. -Т. 30, № 6. -С. 28-35.

- Умрюхин Е.А., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Физиологические корреляты индивидуальных различий времени принятия решения при целенаправленной интеллектуальной деятельности человека//Физиология человека. -2008. -Т. 34, № 5. -С. 44-57.

- Bastos A.M., Schoffelen J.M. A tutorial review of functional connectivity analysis methods and their interpretational pitfalls//Frontiers in systems neuroscience. -2016. -V. 9. -P. 175.

- Solomon E. A., Kragel J. E., et al. Widespread theta synchrony and high-frequency desynchronization underlies enhanced cognition//Nature Communications. -2017. -V. 8, № 1. -P. 1704.

- W u X., Chen X., Li Z., Han S., Zhang D. Binding of verbal and spatial information in human working memory involves large-scale neural synchronization at theta frequency//Neuroimage. -2007. -V. 35, № 4. -P. 1654-1662.