Пространственные трансформации территорий России: тенденции и региональные различия расселения

Автор: Короленко Александра Владимировна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 1 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

Население России неравномерно распределено по ее территории: на ¼ площади проживает ¾ жителей страны и, наоборот, на ¾ площади - ¼. Одной из задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года выступает сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ за счет повышения устойчивости системы расселения. Однако опорный каркас расселения в России охватывает незначительную часть территории, имеет разрывы и местами фрагментирован, что усиливает поляризацию социально-географического пространства страны и регионов. Целью исследования стало выявление тенденций и региональных особенностей изменения системы расселения в контексте пространственных трансформаций территорий России. Основные методы - пространственно-временной анализ, методы группировки и визуализации данных с помощью картографии. Информационная база - данные всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 гг. В исследовании подтвержден тезис о сжатии освоенного пространства в России и сопровождающей его поляризации системы расселения как в сельской, так и в городской местности. Выявлена региональная специфика сельского и городского расселения: выраженное обезлюдение сельских поселений в Центральной и Северо-Западной частях России и его нарастание; концентрация сельского населения регионов Центра и Северо-Запада в малолюдных населенных пунктах, сельского населения регионов Северного Кавказа и Юга - в крупных поселениях; равномерная концентрация сельского населения средних населенных пунктов в Европейской (за исключением Северного Кавказа) и Азиатской частях России; высокий вклад населения малых городов в общую численность городских жителей в регионах Севера и Арктики, Центральной части; концентрация населения крупных и крупнейших городов в регионах Центра и Юга, Поволжья и Сибири. Установлено, что в большинстве российских регионов за 2002-2020 гг. численность населения сократилась, при этом преимущественно за счет убыли одновременно и сельских, и городских жителей. Основной вклад в убыль сельского населения за межпереписной период вносили жители средних сельских населенных пунктов, а в убыль городского - жители малых городов

Пространственные трансформации, расселение, сельские населенные пункты, городские населенные пункты, людность, численность населения, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147239178

IDR: 147239178 | УДК: 911.3:33 | DOI: 10.15838/ptd.2023.1.123.4

Текст научной статьи Пространственные трансформации территорий России: тенденции и региональные различия расселения

Российская Федерация является крупнейшим по площади государством мира (17125,2 тыс. кв. км)1, однако по численности населения занимает лишь 9 место среди 193 стран – членов ООН (147,19 млн чел.2). При этом свыше ¾ российской территории расположено в Азиатской части страны, тогда как почти ¾ населения проживает в ее Европейской части. Средняя плотность населения Европейской части России более чем в 10 раз превышает данный показатель в Азиатской части (Нефедова, Глезер, 2020). По оценкам специалистов, не менее 40% населения страны (жителей крупных и крупнейших городов и зон их активного влияния) сосредоточено примерно на 1% ее территории. Авторы отмечают, что если сюда добавить все большие города и зоны их влияния, средние города – опорные пункты северных и восточных нефтегазовых и горнорудных районов, портовые центры, а также интенсивно растущие, но не обеспечивающие занятость трудоспособного населения города Северо-Кавказского федерального округа, то получится, что до 60% населения России проживает на 5% территории (Нефедова, Глезер, 2020).

Среди причин неравномерного расселения населения по территории России д-р геогр.

наук Т.Г. Нефедова выделяет следующие: огромные размеры страны и, как следствие, сложности в ее освоении; разнообразные природные условия; редкая сеть больших городов и различия по оси «центр – периферия», неравенство в возможностях для развития; незавершенная урбанизация; исторически сложившаяся пространственная неравномерность; сильная централизация экономики и социальное неравенство (Нефедова, 2021). Неравномерность пространственного развития и сжатие освоенного пространства влекут за собой сокращение трудового потенциала малых городов и сельской периферии за пределами агломераций, поляризацию пространства и человеческого капитала, деформацию опорного каркаса территории (Соловьева, 2022).

Одной из задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года стало сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ за счет повышения устойчивости системы расселения путем социальноэкономического развития городов и сельских территорий3. Устойчивость системы расселения во многом определяется наличием опорного каркаса территорий, образованного значительными центрами и транспорт- ными магистралями. Однако, как отмечают специалисты, в российских реалиях опорный каркас расселения охватывает незначительную часть территории страны, имеет разрывы и местами фрагментирован (Глезер, Вайнберг, 2013). Сочетание территориальной концентрации населения и его сокращения на большей части России усиливает поляризацию социально-географического пространства страны и регионов (Нефедова, Глезер, 2020). Вышеизложенное актуализирует продолжение исследований пространственных трансформаций территорий России не только в динамике, но и с учетом их региональной специфики.

Цель исследования – выявление тенденций и региональных особенностей изменения системы расселения в контексте пространственных трансформаций территорий России.

Задачи исследования:

-

1) рассмотреть ключевые тенденции в динамике показателей расселения в городских и сельских населенных пунктах России за период между переписями населения 2002, 2010 и 2020 гг.;

-

2) выявить региональные различия в характере расселения по территории России;

-

3) проанализировать вклад сельских и городских населенных пунктов разной людности в динамику численности жителей российских регионов.

Теоретические аспекты исследования

Пространственные трансформации территорий и их последствия для системы расселения населения чаще всего становятся объектом исследования зарубежных и отечественных географов и эконом-географов. Эти вопросы рассматривали в рамках теорий дифференциальной урбанизации и эволюции расселения А. Филдинг (Fielding, 1989), Ю.С. Гейер и Т. Контула (Geyer, Kontuly, 1993), Ж.А. Зайончковская (Зайончковская, 1991), Т.Г. Нефедова, А.И. Трей-виш и Н.Е. Покровский (Город и деревня…, 2001; Нефедова и др., 2015), О.Б. Глезер и Э.И. Вайнберг (Глезер, Вайнберг, 2013), концепций организации экономического про- странства – В. Кристаллер (Christaller, 1933), А. Леш (Lösch, 1954), теории регионального неравенства в уровне социальноэкономического развития – Н.В. Зубаревич (Зубаревич, 2010), центро-периферийной концепции пространственного развития – М. Полис и Р. Ширмур (Polese, Shearmur, 2006), М. Партридж и соавт. (Partridge et al., 2006), А. Борсдоф и В. Салет (Borsdorf, Salet, 2007), Ф. Свиячный и соавт. (Swiaczny et al., 2009), Л.Б. Карачурина и Н.В. Мкртчян (Карачурина, 2013; Карачурина, Мкртчян, 2013), теории «сжимающихся городов» – М. Барон и соавт. (Baron et al., 2010), К. Паллагст и соавт. (Pallagst et al., 2013), А. Хаазе и со-авт. (Haase et al., 2014), Ч. Нам и Г. Ричардсон (Nam, Richardson, 2014), а также концепций агломерационных процессов – Дж. Фридман (Friedmann, 1966), П. Кругман (Krugman, 1998), Г. Ричардсон (Richardson, 1993), Е.В. Моргунов и соавт. (Моргунов и др., 2021).

Пространственная поляризация и сжатие освоенного пространства России рассматривались в трудах отечественных ученых Т.Г. Нефедовой, О.Б. Глезер, А.Г. Махровой, А.И. Трейвиша (Нефедова, 2013; Махрова и др., 2016; Нефедова, Трейвиш, 2020), Ж.А. Зайонч-ковской и Г.В. Иоффе (Зайончковская, Иоффе, 2013), Л.Б. Карачуриной и Н.В. Мкртчяна (Карачурина, 2013; Карачурина, Мкртчян, 2013), А.И. Алексеева и С.Г. Сафронова (Алексеев, Сафронов, 2015), Д.О. Егорова (Егоров, 2020), их последствия в виде миграционной мобильности, в том числе трудовой, анализировались Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой, Н.В. Мкртчаном, А.В. Стариковой (Мкртчян, 2011; Мкртчян, 2018; Между домом…, 2016; Нефедова, Старикова, 2020).

Предпринимались попытки зонирования территории России по характеру расселения населения и их освоенности. Так, Т.Г. Нефедова выделяет пять зон по типу освоения территорий и пространственной организации деятельности (Нефедова, 2013).

-

1. Слабоосвоенная (около 50% территории страны, на ней проживает менее чем 1,5% сельского населения; большая часть Азиатской части России и Крайний Север).

-

2. Зона очагового и линейного избирательного освоения с лесным хозяйством и добычей полезных ископаемых или лесная зона (22% территории России, 3% сельского населения; широкая полоса от Белого и Баренцева до Охотского и Японского морей).

-

3. Зона мозаичного промышленно-городского и мелкоселенного сельскохозяйственного освоения или лесо-сельскохозяйственная (13% территории России, на ней проживает 53% городского и 30% сельского населения страны; от Ленинградской и Смоленской областей (включая Калининградскую) на западе до юга Дальнего Востока).

-

4. Зона сельскохозяйственно-городского развития (12% территории России, где проживает почти 60% сельского населения с повышенной плотностью; территории в треугольнике Курск – Краснодар – Красноярск).

-

5. Горно-предгорные территории с очагами добычи полезных ископаемых (6% территории России, два подтипа по плотности населения: на Кавказе – высокая, в Сибири – низкая, тем не менее, для них характерны сходные процессы).

Согласно данной типологии на территории первой и второй зон, которые вместе составляют более 70% площади страны, проживает лишь около 5% сельского населения, тогда как в пределах наименьших по площади четвертой и пятой зон, напротив, сосредоточено около 70% всех сельских жителей (Нефедова, 2013).

Материалы и методы

Основной категорией при изучении пространственных трансформаций в размещении населения выступает расселение, представляющее собой процесс заселения территорий и его результат под воздействием природных, демографических (естественного движения населения и миграции), этно-исторических, социально-экономических и политических факторов4. Для анализа пространственного расселения чаще всего используются показатели людности населен- ных пунктов (величина по числу жителей). Сельские населенные пункты по людности подразделяются на безлюдные (не имеющие населения), однодворки (с населением до 10 чел.), малолюдные (от 10 до 200 чел.), средние (от 200 до 1000 чел.), крупные (от 1000 до 2000 чел.), крупнейшие (от 2000 чел. и больше)5. Среди городских населенных пунктов по людности выделяют малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. чел.), средние (от 50 до 100 тыс. чел.), большие (от 100 до 250 тыс. чел.), крупные (от 250 до 500 тыс. чел.), крупнейшие (от 500 тыс. до 1 млн чел.) города и города-миллионники (от 1 млн чел.)6.

В качестве ключевых методов исследования выступили пространственно-временной анализ, методы группировки и визуализации данных с помощью картографии. Информационной базой послужили результаты всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 гг. и основанные на них расчеты автора.

Основные результаты

Сельское расселение

В результате сжатия освоенного пространства сельских территорий России происходит концентрация сельского населения в определенных зонах, что выражается в так называемом очаговом характере их заселения. Подобное «рассеивание» сельских жителей неминуемо приводит к росту количества малолюдных и безлюдных сельских населенных пунктов. Так, по сравнению с 2002 годом в 2020 году в стране существенно возросло количество безлюдных сельских населенных пунктов (на 11665) и малолюдных с числом жителей до 10 чел. (на 1228), увеличился их удельный вес в общем количестве сельских населенных пунктов (на 8 и 1 п. п. соответственно). По данным переписи 2020 года такие населенные пункты составляли 39% в общем числе сельских населенных пунктов. Вместе с тем доля населения, проживающего на территории малолюдных сельских поселений, достигает лишь 0,4% от общей численности всех сельских жителей страны. Максимальный удельный вес в общем числе сельских населенных пунктов имеют поселения численностью от 11 до 200 жителей (39% в 2020 году). При этом отечественные исследования доказывают, что людность в 200 чел. и менее ограничивает социальную и производственную дееспособность населенного пункта (Нефедова, 2018). Однако за период с 2002 по 2020 год сократилось как число таких поселений (на 9095), так и численность их населения (на 382,6 тыс. чел.). Мелкоселенность существенно увеличивает затраты на обслуживание территории (дорожное строительство, транспортное обслуживание, инфраструктуру связи, образование, здравоохранение и др.), что и обусловило кампанию объединения поселений, в том числе ради экономии бюджетных средств, имевшую негативные последствия для освоенности территории (Нефедова, Глезер, 2020).

В период с 2002 по 2020 год значительно снизились количество и численность сельских населенных пунктов с людностью до 2000 чел. Обезлюдение и исчезновение небольших сельских населенных пунктов Т.Г. Нефедова и О.Б. Глезер называют одной из длительно действующих тенденций сельского расселения в России (Нефедова, Глезер, 2020). Одновременно происходил рост количества и численности крупных сельских населенных пунктов с населением более 2000 чел., которые признаются наиболее устойчивыми (Зубаревич, 2013; Алексеев, Сафронов, 2015). За период между переписями 2002 и 2020 гг. их число увеличилось на 319, а численность проживающего в них населения возросла более чем на 2,5 млн чел. (на 2688,7 тыс. чел.). В результате в поселениях данного типа людности сконцентрировалось 42% всего сельского населения России. Таким образом, очевидна тенденция сокращения сети сельских населенных пунктов со стягиванием жителей в крупные сельские поселения.

Таблица 1. Группировка сельских населенных пунктов России по численности населения (людности)

|

Группы по людности, чел. |

2002 год |

2010 год |

2020 год |

Изменение (+/-), 2020 год к 2002 году |

Изменение (+/-), 2020 год к 2010 году |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Число населенных пунктов, ед. |

||||||||||

|

Всего |

155289 |

100,0 |

153124 |

100,0 |

153157 |

100,0 |

-2132 |

– |

+33 |

– |

|

Безлюдные |

13086 |

8,4 |

19416 |

12,7 |

24751 |

16,2 |

+11665 |

+7,8 |

+5335 |

+3,5 |

|

до 10 |

34003 |

21,9 |

36225 |

23,7 |

35231 |

23,0 |

+1228 |

+ 1,1 |

-994 |

-0,7 |

|

11–200 |

68807 |

44,3 |

61227 |

40,0 |

59712 |

39,0 |

-9095 |

-5,3 |

-1515 |

-1,0 |

|

201–500 |

20475 |

13,2 |

18729 |

12,2 |

17510 |

11,4 |

-2965 |

-1,8 |

-1219 |

-0,8 |

|

501–1000 |

10836 |

7,0 |

9720 |

6,3 |

8511 |

5,6 |

-2325 |

-1,4 |

-1209 |

-0,7 |

|

1001–2000 |

5182 |

3,3 |

4737 |

3,1 |

4223 |

2,8 |

-959 |

-0,5 |

-514 |

-0,3 |

|

2001–5000 |

2093 |

1,3 |

2196 |

1,4 |

2217 |

1,4 |

+124 |

+0,1 |

+21 |

0,0 |

|

более 5000 |

807 |

0,5 |

874 |

0,6 |

1002 |

0,7 |

+195 |

+0,2 |

+ 128 |

+0,1 |

|

Численность населения, тыс. чел. |

||||||||||

|

Всего |

38737,7 |

100,0 |

37542,8 |

100,0 |

37106,8 |

100,0 |

-1630,9 |

– |

-436,0 |

– |

|

до 10 |

168,3 |

0,4 |

167,3 |

0,4 |

154,4 |

0,4 |

-13,9 |

0,0 |

-12,9 |

0,0 |

|

11–200 |

4333,6 |

11,2 |

3956,8 |

10,5 |

3951,0 |

10,6 |

-382,6 |

-0,6 |

-5,8 |

+0,1 |

|

201–500 |

6617,8 |

17,1 |

6053,0 |

16,1 |

5620,3 |

15,1 |

-997,5 |

-2,0 |

-432,7 |

-1,0 |

|

501–1000 |

7570,6 |

19,5 |

6779,7 |

18,1 |

5923,1 |

16,0 |

-1647,5 |

-3,5 |

-856,6 |

-2,1 |

|

1001–2000 |

7049,8 |

18,2 |

6492,0 |

17,3 |

5771,7 |

15,6 |

-1278,1 |

-2,6 |

-720,3 |

-1,7 |

|

2001–5000 |

6267,5 |

16,2 |

6702,9 |

17,9 |

6797,2 |

18,3 |

+529,7 |

+2,1 |

+94,3 |

+0,4 |

|

более 5000 |

6730,1 |

17,4 |

7391,1 |

19,7 |

8889,1 |

24,0 |

+2159,0 |

+6,6 |

+1498,0 |

+4,3 |

|

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 ; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https:// gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // |

||||||||||

|

Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul |

||||||||||

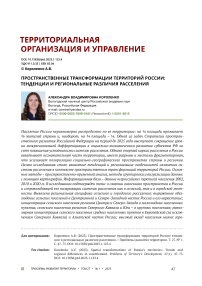

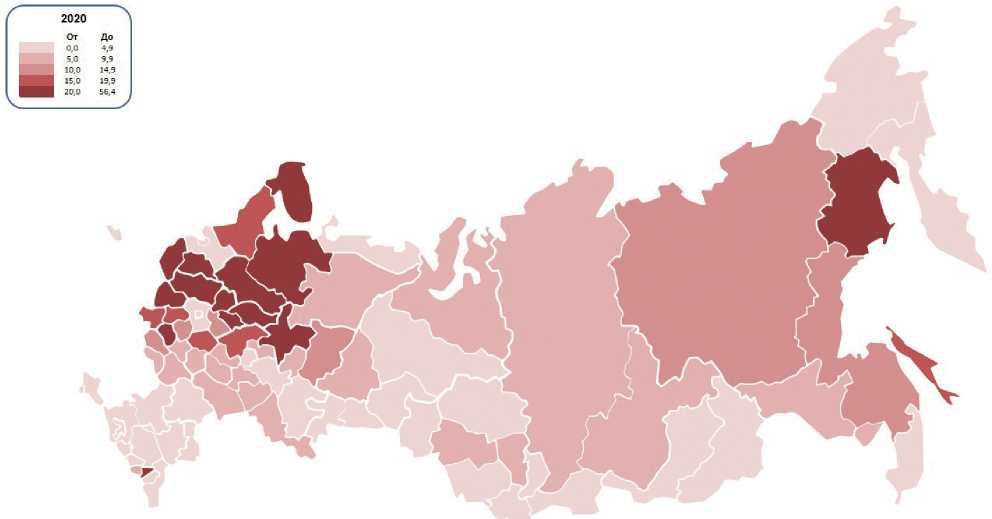

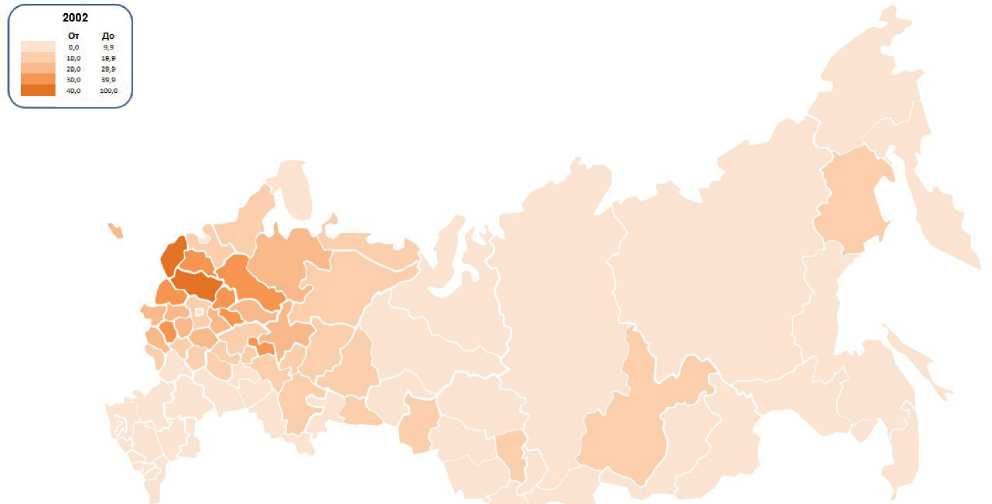

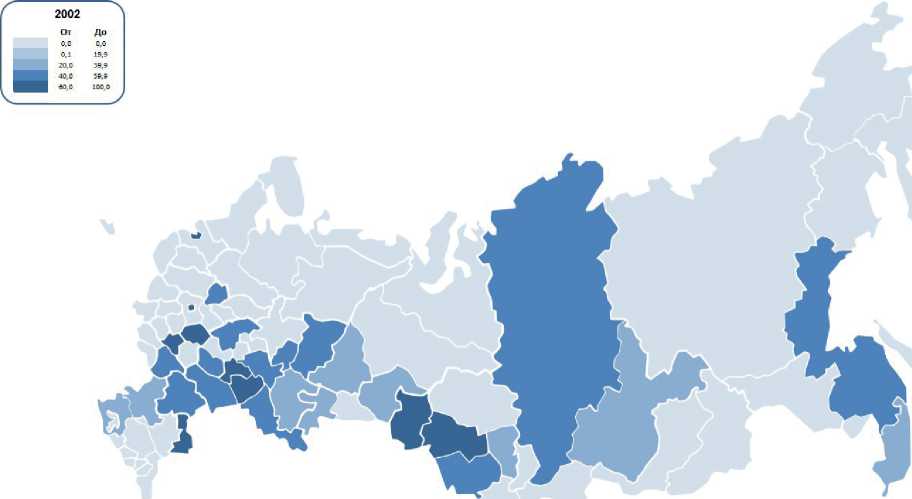

Сжатие освоенного сельского пространства в регионах России происходит крайне неравномерно. По данным переписи 2020 года, удельный вес безлюдных сельских населенных пунктов не превышал 5% в 35 регионах (включая Республику Крым и г. Севастополь), в 22 субъектах он достигал значения от 5 до 10%, в 6 – от 10 до 15%, в 6 – от 15 до 20% и в 14 – 20% и более. За рассматриваемый период увеличилось число регионов с максимальным удельным весом безлюдных сельских населенных пунктов (на 9) при одновременном сокращении количества регионов с минимальной долей таких поселений (на 12), даже несмотря на попадание в эту группу Республики Крым и г. Севастополя7. В 39 регионах доля безлюдных сельских поселений существенно не изменилась (осталась на том же уровне), в 35 их удельный вес изменился в худшую сторону (заметно вырос) и только в 7, напротив, сократился (рис. 1, 2).

Регионы с наибольшей долей (более 20%) безлюдных сельских поселений сконцентрированы в Центральной части России (Костромская, Ивановская, Орловская, Смоленская, Тверская, Ярославская области) и на Северо-Западе (Архангельская, Вологодская, Мурманская, Псковская, Новгородская области). При этом четыре региона из числа субъектов РФ с максимальным показателем (Вологодская, Костромская, Магаданская и Мурманская области) сохраняют свои позиции с 2002 года. За межпереписной период удельный вес безлюдных сельских населенных пунктов наиболее существенно вырос в Республике Ингушетия (на 56 п. п.), Костромской (на 22 п. п.), Псковской (на 20 п. п.), Смоленской (на 19 п. п.), Кировской (на 16 п. п.), Архангельской (на 16 п. п.), Орловской (на 15 п. п.), Брянской (на 15 п. п.) и Тверской (на 15 п. п.) областях. Увеличение числа безлюдных сельских населенных пунктов является еще одним подтверждением социально-экономического сжатия сельского пространства в России

(Румянцев и др., 2019). Выраженное снижение показателя зафиксировано в Чукотском АО (на 28 п. п.), Магаданской области (на 20 п. п.), Ямало-Ненецком АО (на 16 п. п.), КабардиноБалкарской Республике (на 13 п. п.), Камчатском крае (на 12 п. п.), Республике Тыва (на 10 п. п.) и Ямало-Ненецком АО (на 10 п. п.). Но, как отмечают И.Н. Румянцев с соавторами, сокращение числа таких пунктов нельзя трактовать однозначно как процесс, свидетельствующий о позитивных изменениях в сельском расселении. Скорее всего, здесь играет роль административный фактор: пункты исключаются из списков по решению местных властей (Румянцев и др., 2019).

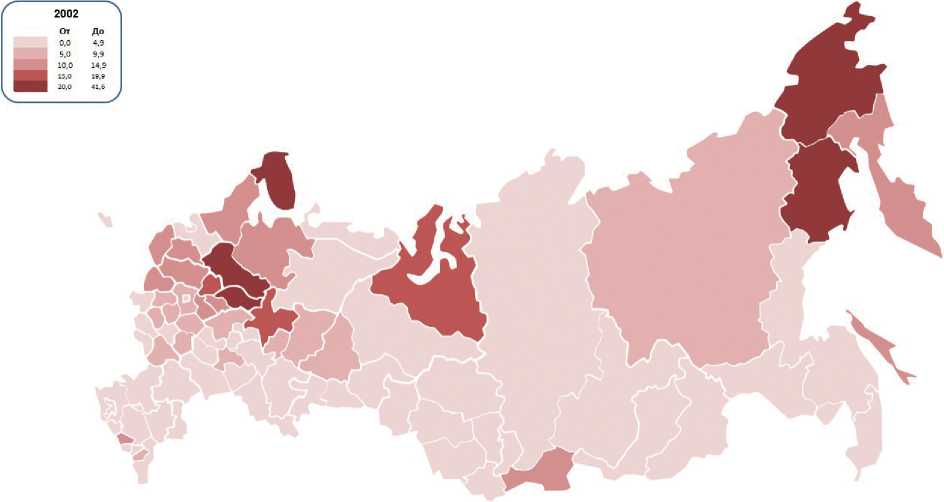

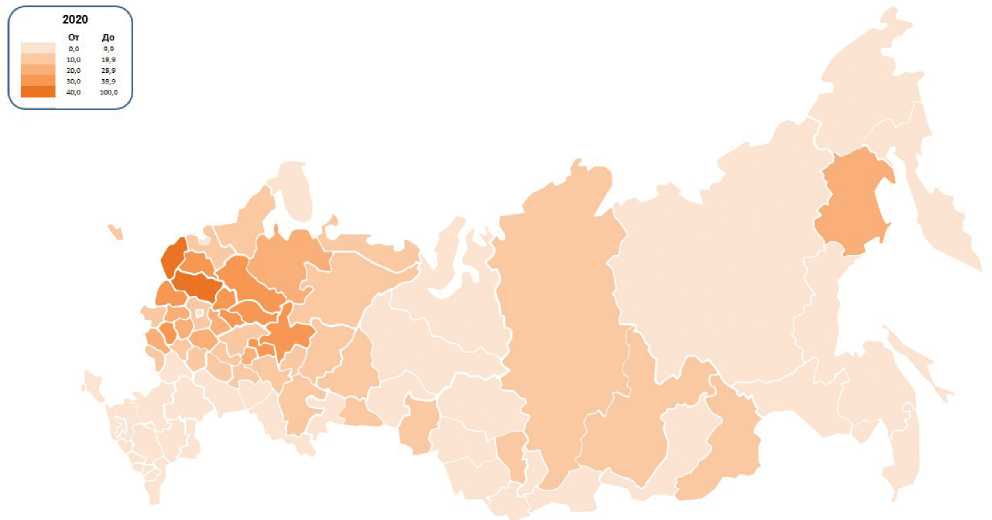

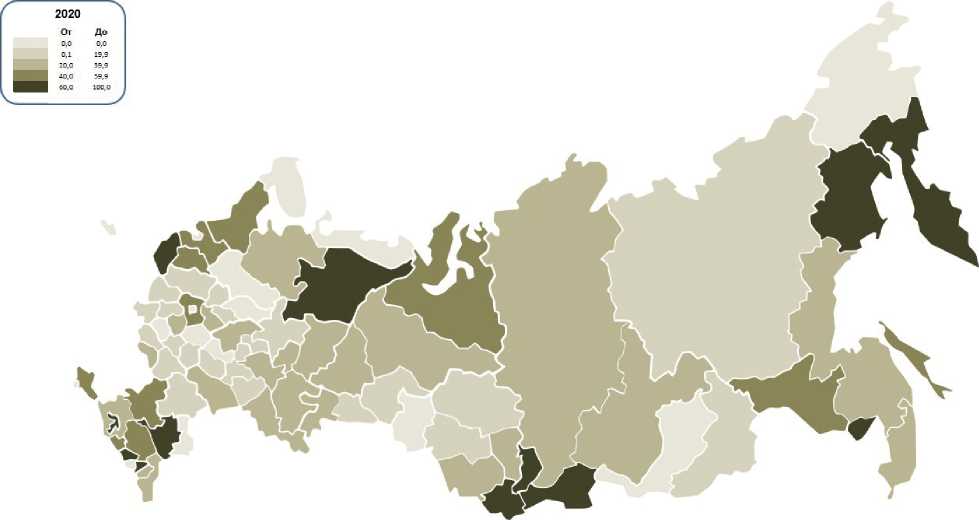

Малые сельские населенные пункты с численностью до 200 чел. в отношении обслуживания их населения в наибольшей степени зависят от ближайших более крупных поселений. Лишь выборочно (в одном малом поселке для целой территориальной группы их) могут быть созданы некоторые элементы общественного обслуживания (начальная школа, медицинский пункт, красный уголок, изба-читальня или клуб, сельский магазин)8. В 2020 году регионы России по доле сельского населения, проживающего в малолюдных населенных пунктах (до 200 чел.), распределились следующим образом9: в 39 регионах она составляла не более 10% от всего сельского населения, в 25 – от 10 до 20%, в 8 – от 20 до 30%, в 9 – от 30 до 40% и лишь в 2 – 40% и более (рис. 3). За межпереписной период роль малолюдных населенных пунктов в расселении сельских жителей существенно не изменилась: в подавляющем большинстве субъектов РФ (в 74 из 81 в 2002 году и в 77 из 83 в 2020 году) менее ⅓ сельского населения (рис. 4). Регионы с высоким вкладом жителей малолюдных поселений (более 30%) в общую численность сельского населения сконцентрированы в Центральной и СевероЗападной частях России – это Орловская (31%), Ивановская (32%), Вологодская (32%), Смоленская (33%), Костромская (33%), Яро-

Рис. 1. Регионы России по доле безлюдных сельских населенных пунктов в 2020 году, % от общего числа сельских населенных пунктов

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul

Рис. 2. Регионы России по доле безлюдных сельских населенных пунктов в 2002 году, % от общего числа сельских населенных пунктов

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

славская (35%), Новгородская (38%), Тверская

(49%) и Псковская (52%) области.

Средние сельские поселения могут иметь минимальный набор обслуживающих учреж- дений, но столь же малых размеров, предоставляющих населению сравнительно ограниченные возможности культурно-бытового обслуживания. Сельскохозяйственное поселе-

Рис. 3. Регионы России по доле населения малолюдных сельских населенных пунктов (до 200 жителей), 2020 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года //

Рис. 4. Регионы России по доле населения малолюдных сельских населенных пунктов (до 200 жителей), 2002 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

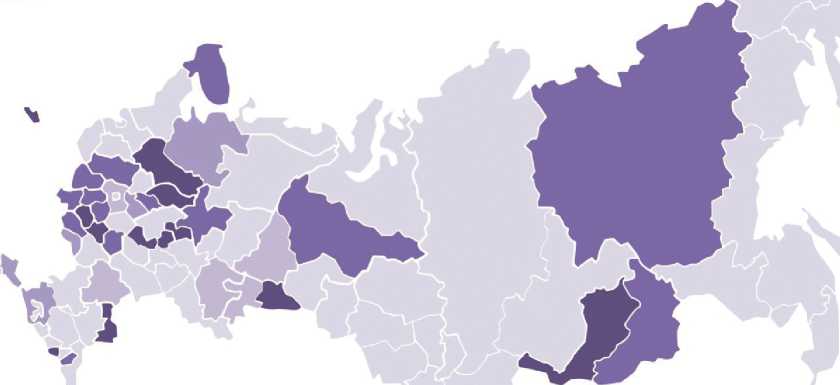

ние такой величины в организационном от- отделение или крупная ферма)10. В 2020 году ношении может служить базой определенной доля жителей средних сельских поселений в производственной единицы (бригада колхоза, 5 регионах России не превышала 10% от чис- ленности всего сельского населения, в 5 – находилась в диапазоне от 10 до 20%, в 15 – от 20 до 30%, в 28 – от 30 до 40% и в 30 – от 40% и более (рис. 5). По сравнению с 2002 годом концентрация сельского населения в средних населенных пунктах несколько снизилась:

число регионов с их высокой долей в общей численности сельских жителей (40% и выше) сократилось на 12, тогда как возросло количество регионов с ее значением в диапазоне от 20 до 30% (на 8, включая Республику Крым и г. Севастополь), от 30 до 40% (на 7; рис. 6 ).

Рис. 5. Регионы России по доле населения средних сельских населенных пунктов (от 200 до 1000 жителей), 2020 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года //

Рис. 6. Регионы России по доле населения средних сельских населенных пунктов (от 200 до 1000 жителей), 2002 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

Рис. 7. Регионы России по доле населения крупных сельских населенных пунктов (от 1000 жителей), 2020 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года //

В 2002 году регионы с высоким значением данного показателя были равномерно распределены по Европейской части России (преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах), за исключением Северного Кавказа, где отмечался низкий удельный вес жителей средних сельских поселений, а также по Азиатской части (в Сибири и на Дальнем Востоке). В 2020 году распределение регионов по Европейской и Азиатской частям в зависимости от рассматриваемого показателя осталось примерно таким же.

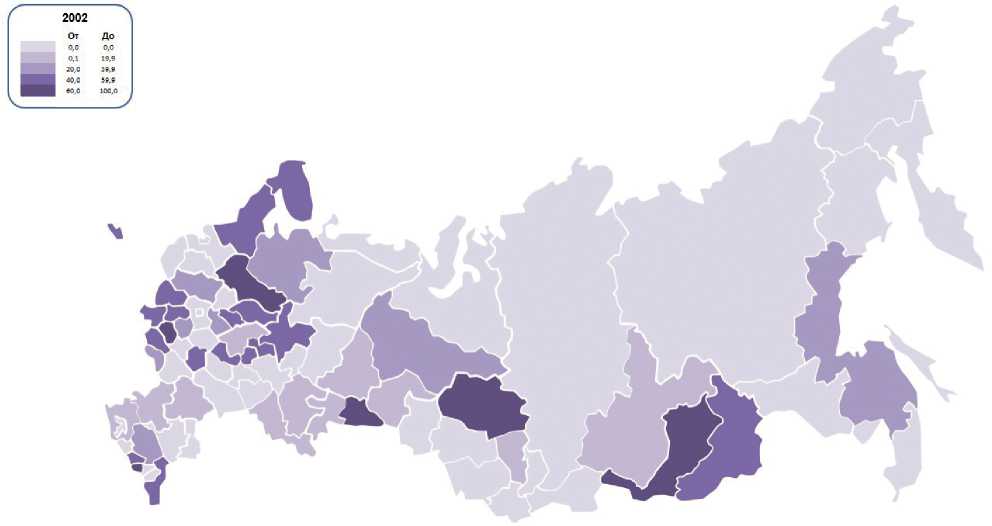

В населенных пунктах с людностью 1–2 тыс. чел., являющихся для сельской местности уже крупными, создаются возможности заметного расширения круга обслуживающих учреждений, увеличения их размеров и технической оснащенности11. В 2020 году субъекты РФ по доле населения крупных населенных пунктов в общей чис- ленности сельских жителей распределились следующим образом: в 4 регионах она достигала не более 20%, в 23 – от 20 до 40%, в 29 – от 40 до 60%, в 18 – от 60 до 80% и в 9 – 80% и более (рис. 7). Максимальный удельный вес жителей крупных сельских поселений как в 2002, так и в 2020 году, отмечался в регионах Северного Кавказа и Юга России (республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский и Краснодарский края), а также ЯмалоНенецком АО (рис. 8). Концентрация сельского населения в крупных населенных пунктах этих регионов объясняется двумя факторами – высоким естественным приростом жителей в республиках юга, где сосредоточены самые крупные села, и административнотерриториальными преобразованиями, а именно переводом поселков городского типа в сельский статус (Зубаревич, 2013).

Рис. 8. Регионы России по доле населения крупных сельских населенных пунктов (от 1000 жителей), 2002 год, % от общей численности сельского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

Городское расселение

Разнообразие социально-географического пространства во многом связано с распределением сети городов и их разной ролью в организации территории (Нефедова, Глезер, 2020). За период между переписями 2002 и 2020 гг. заметно сократилось число поселков городского типа (на 663), снизилась численность их населения (на 3423,3 тыс. чел.), что во многом обусловлено их административным преобразованием в села. Большинство поселков городского типа имеют численность жителей менее 10 тыс. чел. (1002, или 85% от общего числа пгт), в них проживает 4311,2 тыс. чел. (более 60% от численности населения пгт), что позволяет говорить об их важности для сохранения общей освоенности территории (Нефедова, Глезер, 2020). Однако за период с 2002 по 2020 год сократилось как количество таких пгт (на 568), так и численность проживающего в них населения (на 2340,2 тыс. чел.).

За период между переписями 2002 и 2020 гг. существенно «поредела» сеть малых городов с численностью населения от 10 до 50 тыс.

чел., а также средних (от 50 до 100 тыс. чел.) и крупных (от 250 до 500 тыс. чел.) городов. Малые города с людностью от 10 до 50 тыс. чел. являются самым распространенным типом городов (54% в общем числе), однако в них проживает лишь 14% городского населения. Несмотря на это, малые города, так же как и пгт, играют важную роль в поддержании освоенности территорий (Нефедова, Глезер, 2020). Их количество в 2020 году по сравнению с 2002 годом сократилось на 37, а численность проживающего в них населения – на 1071,2 тыс. чел. Средних городов за рассматриваемый период стало меньше на 17, а численность их населения снизилась на 996,5 тыс. чел. Данный тип городских населенных пунктов составляет лишь 13% от общего их числа, в них сосредоточено 10% городского населения страны. Для сравнения: в США и ЕС в средних городах проживает до 38–39% городского населения (Трейвиш, 2009). Число крупных городов с людностью от 250 до 500 тыс. чел., многие из которых являются региональными центрами, за рассматриваемый период суще- ственно не изменилось, а численность проживающего в них населения уменьшилась на 125,2 чел. Доля жителей таких городов в общей численности городского населения составляет 14%.

Одновременно с обозначенными тенденциями происходило увеличение доли и численности как самых малых городов с численностью до 10 тыс. чел., так и крупнейших (от 500 тыс. до 1 млн чел.) и городов-миллионников. Количество самых малых городов возросло на 70, а их население – на 470,2 тыс. чел. Число крупнейших городов в 2020 году осталось таким же, как и в 2002 году (20 городов), однако в 2010 году оно вырастало до 25. Численность их жителей с 2002 по 2020 год сократилась на 218,2 тыс. чел. (в 2010 году по сравнению с 2002 годом выросла более чем на 3 млн чел.). В 2020 году по сравнению с 2002 годом количество городов-миллионников увеличилось с 13 до 16, а их население – более чем на 8 млн чел. (на 8091,0 тыс. чел.). По данным переписи 2020 года, 47% городского населения России проживает в крупнейших городах и городах-миллионниках (в 2002 году – 42%, в 2010 году – 45%). Тенденция увеличения численности городов-миллионников при одновременной деградации сети малых, средних и крупных городов свидетельствует о «стягивании» населения в региональные центры, что усиливает поляризацию и сжатие пространства, ослабляя опорный каркас территории страны.

В настоящее время малые города во многих регионах России сохраняют свое геополитическое значение. Они обеспечивают своеобразный «контроль» территории окружающих сельских районов, выполняют социально-культурные, социально-политические, оборонные функции в территориальной структуре российского государства (Черныш, 2020). С 2002 по 2020 год сократилось число регионов РФ, в которых малые города и поселки городского типа имели вклад в численность городского населения 40% и выше (с 22 до 17), а также от 20 до 40% (с 50 до 47), и выросло число регионов, в которых вклад численности малых городов и пгт менее 20% (с 11 до 21; табл. 3 ).

За период между переписями 2002 и 2020 гг. увеличилось число субъектов РФ, в которых крупные города не вносили вклад в общую численность населения, т. к. отсутствовали (с 41 до 49), одновременно с этим произошло сокращение числа регионов с долей населения крупных городов в общей численности городских жителей до 40% (с 19 до 10). Данный факт говорит о нарастающей деградации сети крупных городов, большинство которых являются региональными центрами. В свою очередь возросло количество субъектов РФ, где вклад крупнейших городов и городов-миллионников в численность городского населения составил 40% и более (с 22 до 29), что на фоне снижения роли малых и крупных городов говорит о стягивании населения в крупнейшие населенные пункты. Как отмечают Т.Г. Нефедова и О.Б. Глезер, основными фокусами притяжения и концентрации населения в настоящее время выступают центры регионов, особенно крупнейшие города с людностью свыше 500 тыс. чел. (их всего 36) и их агломерации. На последние приходится около ¼ всего миграционного прироста в городах; еще ⅓ поглощают Москва и Санкт-Петербург в результате как межрегиональных, так и международных, в основном из бывших республик СССР, миграций (Нефедова, Глезер, 2020).

Наибольшее число малых городов и пгт в 2020 году отмечалось в Московской (109), Нижегородской (74), Иркутской (62), Свердловской (61) и Ленинградской (60) областях. По количеству средних городов лидировали Московская область (16) и Краснодарский край (11), больших городов – Московская (18) и Ростовская (6) области, крупных городов – Московская область (3), Ханты-Мансийский АО (2), Краснодарский край (2) и Вологодская область (2), крупнейших городов и городов-миллионников – Кемеровская (2) и Самарская (2) области, Республика Татарстан (2).

Как отмечалось ранее, малые города и поселки городского типа играют важную роль в освоенности территорий, выступая ее опорным каркасом. В 2020 году в число субъектов, чье городское население не проживает в малых городах и пгт, попали

Таблица 2. Группировка городских населенных пунктов России по численности населения (людности)

|

Группы по людности, чел. |

2002 год |

2010 год |

2020 год |

Изменение (+/-), 2020 год к 2002 году |

Изменение (+/-), 2020 год к 2010 году |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Число населенных пунктов, ед. |

||||||||||

|

Города |

||||||||||

|

Всего |

1098 |

100,0 |

1100 |

100,0 |

1118 |

100,0 |

+20 |

– |

+18 |

– |

|

до 5000 |

32 |

2,9 |

41 |

3,7 |

48 |

4,3 |

+16 |

+ 1,4 |

+7 |

+0,6 |

|

5000–9999 |

101 |

9,2 |

115 |

10,5 |

155 |

13,9 |

+54 |

+4,7 |

+40 |

+3,4 |

|

10000–19999 |

277 |

25,2 |

264 |

24,0 |

251 |

22,5 |

-26 |

-2,7 |

-13 |

-1,5 |

|

20000–49999 |

358 |

32,6 |

361 |

32,8 |

347 |

31,0 |

-11 |

-1,6 |

-14 |

-1,8 |

|

50000–99999 |

163 |

14,8 |

155 |

14,1 |

146 |

13,1 |

-17 |

-1,7 |

-9 |

-1,0 |

|

100000–249999 |

92 |

8,4 |

91 |

8,3 |

94 |

8,4 |

+2 |

0,0 |

+3 |

+0,1 |

|

250000–499999 |

42 |

3,8 |

36 |

3,3 |

41 |

3,7 |

-1 |

-0,1 |

+5 |

+0,4 |

|

500000–999999 |

20 |

1,8 |

25 |

2,3 |

20 |

1,8 |

0 |

0,0 |

-5 |

-0,5 |

|

1 млн и более |

13 |

1,2 |

12 |

1,1 |

16 |

1,4 |

+3 |

+0,2 |

+4 |

+0,3 |

|

Поселки городского типа (пгт) |

||||||||||

|

Всего |

1842 |

100,0 |

1286 |

100,0 |

1179 |

100,0 |

-663 |

– |

-107 |

– |

|

до 5000 |

988 |

53,6 |

626 |

48,7 |

634 |

53,8 |

-354 |

+0,2 |

+8 |

+5,1 |

|

5000–9999 |

582 |

31,6 |

455 |

35,4 |

368 |

31,2 |

-214 |

-0,4 |

-87 |

-4,2 |

|

10000–19999 |

247 |

13,4 |

180 |

14,0 |

144 |

12,2 |

-103 |

-1,2 |

-36 |

-1,8 |

|

20000–49999 |

25 |

1,4 |

25 |

1,9 |

31 |

2,6 |

+6 |

+1,2 |

+6 |

+0,7 |

|

50000–99999 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

2 |

0,2 |

+2 |

+0,2 |

+2 |

+0,2 |

|

Численность населения, тыс. чел. |

||||||||||

|

Города |

||||||||||

|

Всего |

95916,5 |

100,0 |

97526,8 |

100,0 |

102536,6 |

100,0 |

+6620,1 |

– |

+5009,8 |

– |

|

до 5000 |

110,8 |

0,1 |

144,0 |

0,1 |

160,5 |

0,2 |

+49,7 |

+0,1 |

+ 16,5 |

+0,1 |

|

5000–9999 |

771,6 |

0,8 |

898,8 |

0,9 |

1192,1 |

1,2 |

+420,5 |

+0,4 |

+293,3 |

+0,3 |

|

10000–19999 |

4093,7 |

4,3 |

3814,8 |

3,9 |

3691,8 |

3,6 |

-401,9 |

-0,7 |

-123,0 |

-0,3 |

|

20000–49999 |

11646,5 |

12,1 |

11586,5 |

11,9 |

10977,2 |

10,7 |

-669,3 |

-1,4 |

-609,3 |

-1,2 |

|

50000–99999 |

11083,2 |

11,6 |

10854,2 |

11,1 |

10086,7 |

9,8 |

-996,5 |

-1,8 |

-767,5 |

-1,3 |

|

100000–249999 |

13816,6 |

14,4 |

14105,2 |

14,5 |

14286,8 |

13,9 |

+470,2 |

-0,5 |

+181,6 |

-0,6 |

|

250000–499999 |

14574,5 |

15,2 |

12146,1 |

12,5 |

14449,3 |

14,1 |

-125,2 |

-1,1 |

+2303,2 |

+1,6 |

|

500000–999999 |

12403,5 |

12,9 |

15754,7 |

16,2 |

12185,3 |

11,9 |

-218,2 |

-1,0 |

-3569,4 |

-4,3 |

|

1 млн и более |

27416,1 |

28,6 |

28222,5 |

28,9 |

35507,1 |

34,6 |

+8091,0 |

+6,0 |

+7284,6 |

+5,7 |

|

Поселки городского типа (пгт) |

||||||||||

|

Всего |

10512,6 |

100,0 |

7787,0 |

100,0 |

7089,3 |

100,0 |

-3423,3 |

– |

-697,7 |

– |

|

до 5000 |

2543,1 |

24,2 |

1680,2 |

21,6 |

1715,0 |

24,2 |

-828,1 |

0,0 |

+34,8 |

+2,6 |

|

5000–9999 |

4108,3 |

39,1 |

3177,6 |

40,8 |

2596,2 |

36,6 |

-1512,1 |

-2,5 |

-581,4 |

-4,2 |

|

10000–19999 |

3230,8 |

30,7 |

2314,4 |

29,7 |

1878,2 |

26,5 |

-1352,6 |

-4,2 |

-436,2 |

-3,2 |

|

20000–49999 |

630,4 |

6,0 |

614,7 |

7,9 |

794,6 |

11,2 |

+164,2 |

+5,2 |

+179,9 |

+3,3 |

|

50000–99999 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

105,2 |

1,5 |

+105,2 |

+ 1,5 |

+105,2 |

+ 1,5 |

|

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index . html?id=11; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm ; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul |

||||||||||

Таблица 3. Распределение регионов России по доле населения разных типов городских поселений (по людности) в общей численности их городского населения*, число регионов

Основная часть регионов со значительным вкладом населения малых городов в общую численность городских жителей (от 40%) сосредоточена в северных и арктических регионах России (Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Мурманская, Ленин- градская, Сахалинская области, республики Саха, Карелия и Коми). Малые города этих регионов чаще всего выполняют роль опорных пунктов северных и восточных нефтегазовых и горнорудных районов, а также портовых центров (Нефедова, Глезер, 2020). Кроме того, немало субъектов с высокой концентрацией городского населения в малых городах оказалось среди регионов Центральной части России (Брянская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Тверская области), что объясняется историей заселения староосвоенных и старопромышленных территорий (Нефедова, Глезер, 2020).

По данным переписи 2020 года, число российских регионов, не имеющих населения средних и больших городов, составило 16, в 23 субъектах удельный вес жителей таких

Рис. 9. Регионы России по доле населения малых городов и пгт, 2020 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul

Рис. 10. Регионы России по доле населения малых городов и пгт, 2002 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

населенных пунктов не превышал 20%, в 23 субъектах он составлял от 20 до 40%, в 11 – от 40 до 60%, в 12 – более 60% (рис. 11). В большинстве регионов (в 61) этот показатель за 2002–2020 гг. существенно не изме- нился (рис. 12). Самая высокая доля городского населения, проживающего в средних и больших городах, характерна для республик Алтай (100%), Калмыкия (82%), Адыгея (81%), Хакасия (71%), Тыва (69%), Ингушетия (66%),

Рис. 11. Регионы России по доле населения средних и больших городов, 2020 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul

Рис. 12. Регионы России по доле населения средних и больших городов, 2002 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

Кабардино-Балкария (65%), Камчатского края (73%), Магаданской (69%) и Псковской (66%) областей, Еврейской автономной области (66%). Несмотря на то, что в России роль больших городов велика, сеть их ред- кая, что усиливает поляризацию социальногеографического пространства (Нефедова, Глезер, 2020).

В 2020 году более чем в половине субъектов РФ (49 из 85) отсутствовало городское население крупных городов, в 5 регионах его удельный вес не превышал 20%, в 5 – составлял от 20 до 40%, в 14 – от 40 до 60% и в 12 – более 60% (рис. 13). За межпереписной период в большинстве регионов (57) удельный вес городского населения крупных городов в общем числе городских жителей также существенно не изменился (рис. 14). Однако выросло количество субъектов, не имеющих городского населения крупных городов

Рис. 13. Регионы России по доле населения крупных городов, 2020 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul

Рис. 14. Регионы России по доле населения крупных городов, 2002 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

(на 7), что говорит о тенденции деградации сети крупных городов.

Основная часть регионов с высоким удельным весом населения крупных городов (от 40%), сосредоточена в Центральной части России, где источниками притяжения населения выступают столицы регионов и их агломерации. Наибольшая доля городского населения крупных городов по данным переписи 2020 года отмечалась в Астраханской (77%), Вологодской (75%), Липецкой (69%), Орловской (64%), Курганской и Костромской (по 63%), Калининградской (62%) областях, республиках Бурятия (76%), Северная Осетия (69%), Чувашия (66%), Мордовия (64%), Марий Эл (61%).

Крупнейшие города чаще всего образуют агломерации, становятся узлами концентрации населения и, как следствие, приводят к опустошению территорий за пределами агломераций (Нефедова, Глезер, 2020). Города-миллионники также являются центрами притяжения для населения не только близлежащих, но и дальних территорий. В 2020 году число регионов, не имеющих городского населения крупнейших горо- дов и городов-миллионников, составило 52, в 1 субъекте (Московской области) доля проживающего в таких городах населения не превышала 20%, в 3 субъектах находилась в диапазоне от 20 до 40%, в 17 – от 40 до 60% и в 12 – 60% и более (рис. 15). В период с 2002 по 2020 год наблюдалась тенденция концентрации городского населения в крупнейших центрах: выросло число регионов с удельным весом населения крупнейших городов и городов-миллионников в диапазоне 40% и более (на 7) и сократилось количество регионов с его долей до 40% (на 5; рис. 16). В 2020 году в числе регионов, в которых население крупнейших городов и городов-миллионников составляет свыше 60%, по сравнению с 2002 годом впервые оказались Томская (73% городского населения проживает в крупнейшем городе Томске, в 2002 году – 0%), Тюменская (78% городского населения проживает в крупнейшем городе Тюмени, в 2002 году – 20%), Воронежская (67% городского населения проживает в городе-миллионнике Воронеже, в 2002 году – 58%) области, республики Удмуртия (65% городского населения проживает в крупнейшем городе

Рис. 15. Регионы России по доле населения крупнейших городов и городов-миллионников, 2020 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul

Рис. 16. Регионы России по доле населения крупнейших городов и городов-миллионников, 2002 год, % от общей численности городского населения

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11

Ижевске, в 2002 году – 58%) и Татарстан (60% городского населения проживает в крупнейшем городе Казани, в 2002 году – 58%).

Основная часть регионов с высоким удельным весом населения крупнейших городов и городов-миллионников (более 40%), не считая города федерального значения – Москву и Санкт-Петербург, находится на юге Центральной части России, Поволжья, на Урале и в Сибири. Чаще всего это субъекты с крупнейшими городами-столицами.

Вклад сельских и городских поселений в динамику численности населения регионов России

За период с 2002 по 2020 год в большинстве регионов России (60 из 81) наблюдалось сокращение численности населения, в 46 из них – за счет убыли и городских, и сельских жителей, в 10 – за счет превышения убыли городского населения над приростом сельского и в 4, напротив, за счет превышения убыли сельского населения над приростом городского (табл. 4).

В 28 из 46 регионов первой группы основной вклад в сокращение численности населения вносило городское население, в 18 – сельское. В 17 регионах данной груп- пы население убывало преимущественно за счет средних сельских населенных пунктов и малых городов. В 8 регионах (Пермский край, Смоленская, Амурская, Камчатская, Новгородская, Магаданская, Орловская области, Чувашская Республика) убыль населения обеспечивалась по большей части за счет жителей средних сельских поселений, средних и больших городов, в 6 (Нижегородская, Кемеровская, Иркутская, Ростовская, Курганская, Оренбургская области) – жителей средних сельских поселений и крупных городов, в 1 (Липецкая область) – жителей средних сельских поселений и крупнейших городов. В 7 регионах (республики Коми и Калмыкия, Приморский и Забайкальский края, Челябинская, Волгоградская и Тюменская области) наибольший вклад в убыль населения вносили крупные сельские населенные пункты и малые города, в 2 (Мурманская область и Алтайский край) –крупные сельские поселения, а также средние и большие города, в 2 (Хабаровский край и Республика Карелия) – крупные сельские поселения и крупные города.

В снижении численности населения 7 из 10 регионов второй группы (Самарская,

Таблица 4. Вклад сельских и городских населенных пунктов разной людности в сокращение численности населения регионов РФ* за период с 2002 по 2020 год

|

Регион |

Сельские населенные пункты |

Городские населенные пункты |

|||||||

|

мелкие (до 200) |

средние (от 200 до 1000) |

крупные (от 1000) |

всего |

малые и пгт (до 50 тыс.) |

средние и большие (от 50 до 250 тыс.) |

крупные (от 250 до 500 тыс.) |

крупнейшие (от 500 тыс.) |

всего |

|

|

За счет убыли и сельского, и городского населения (46 регионов) |

|||||||||

|

Тверская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↓ |

|

Ярославская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

↓ |

|

Псковская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Архангельская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Кировская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↓ |

|

Ивановская обл., Брянская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Ульяновская обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

↓ |

|

Владимирская обл. |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↓ |

|

Еврейская авт. обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Чукотский АО |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

- |

- |

↓ |

|

Саратовская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↓ |

|

Омская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

↓ |

|

Тамбовская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Пензенская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

↓ |

|

Костромская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

- |

↓ |

|

Курская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

- |

↓ |

|

Вологодская обл., Республика Мордовия |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

- |

↓ |

|

Рязанская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↑ |

↓ |

|

Пермский край |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↓ |

|

Смоленская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Амурская обл., Камчатская обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Новгородская, Магаданская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Орловская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Чувашская Республика |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↓ |

|

Нижегородская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

|

Кемеровская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Иркутская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Ростовская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Оренбургская обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

|

Курганская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Липецкая обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

|

Тюменская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Республика Коми |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Приморский край |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↓ |

|

Челябинская обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Забайкальский край |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↓ |

|

Республика Калмыкия |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Волгоградская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

|

Мурманская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Алтайский край |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↓ |

|

Хабаровский край |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Республика Карелия |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

- |

↓ |

|

За счет убыли городского населения (10 регионов) |

|||||||||

|

Свердловская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

|

Тульская обл. |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

|

Удмуртская Республика |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

↓ |

|

Сахалинская обл. |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↓ |

↑ |

- |

- |

↓ |

|

Самарская обл. |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

- |

↓ |

↓ |

|

Республика Башкортостан |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

|

Республика Бурятия |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

↑ |

- |

↓ |

|

Республика Хакасия |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

- |

↓ |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

↓ |

- |

↓ |

|

Астраханская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

↑ |

↓ |

↓ |

|

За счет убыли сельского населения (4 региона) |

|||||||||

|

Красноярский край |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↑ |

|

Республика Марий Эл |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↑ |

|

Ненецкий АО |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

- |

- |

↑ |

|

Воронежская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↑ |

|

* За исключением Республики Крым и г. Севастополя, которые вошли в состав РФ в 2014 году. Условные обозначения: ↑ – рост численности населения; ↓ – сокращение численности населения; выделение заливкой: – наибольший вклад в убыль численности; – наибольший вклад в увеличение численности; - населенные пункты данного типа отсутствуют. Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 ; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https:// rosstat.gov.ru/vpn_popul |

|||||||||

Сахалинская, Свердловская, Тульская области, республики Башкортостан, Бурятия и Удмуртия) основную роль играла убыль жителей малых городов. В Республике Хакасия население сокращалось по большей части за счет жителей средних и больших городов, в Республике Северная Осетия – крупных городов, в Астраханской области – крупнейших городов.

В третьей группе оказались Красноярский край, Республика Марий Эл, Ненецкий АО и Воронежская область. В первых трех регионах численность населения снижалась преимущественно за счет жителей средних сельских населенных пунктов, тогда как в Воронежской области – крупных сельских поселений.

За межпереписной период только в 23 субъектах РФ отмечался прирост численности населения, в 12 из них – вследствие увеличения численности как сельских, так и городских жителей, в 10 – компенсации убыли сельского населения приростом численности городских жителей и только в 1, напротив, – вследствие компенсации убыли городского населения приростом численности сельских жителей (табл. 5).

Численность населения Белгородской области и Карачаево-Черкесской Республики увеличилась преимущественно за счет населения крупных сельских поселений и малых городов, Калужской и Ленинградской областей, республик Тыва и Адыгея – крупных сельских поселений, больших и средних городов, Калининградской и Московской областей, Ханты-Мансийского АО и Чеченской Республики – крупных сельских населенных пунктов и крупных городов. Рост численности населения Республики Дагестан и Краснодарского края обеспечивался жителями крупных сельских поселений и крупнейших городов.

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге с 2002 по 2020 год численность населения выросла. Население республик Алтай и Ингушетия, а также ЯмалоНенецкого АО увеличилось за счет жителей средних и больших городов, Республики

Таблица 5. Вклад сельских и городских населенных пунктов разной людности в увеличение численности населения регионов РФ* за период с 2002 по 2020 год

|

Регион |

Сельские населенные пункты |

Городские населенные пункты |

|||||||

|

мелкие (до 200) |

средние (от 200 до 1000) |

крупные (от 1000) |

всего |

малые и пгт (до 50 тыс.) |

средние и большие (от 50 до 250 тыс.) |

крупные (от 250 до 500 тыс.) |

крупнейшие (от 500 тыс.) |

всего |

|

|

За счет прироста и сельского, и городского населения (12 регионов) |

|||||||||

|

Белгородская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

- |

↑ |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

- |

↑ |

|

Калужская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

- |

↑ |

|

Республика Тыва |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Республика Адыгея |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Ленинградская обл. |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Калининградская обл. |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

- |

↑ |

- |

↑ |

|

Ханты- Мансийский АО |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↑ |

|

Чеченская Республика |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↑ |

|

Московская обл. |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

|

Республика Дагестан |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

|

Краснодарский край |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

↑ |

|

За счет прироста городского населения (10 регионов) |

|||||||||

|

Республика Алтай |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

- |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Республика Саха (Якутия) |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↑ |

|

Томская обл. |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

|

Новосибирская обл. |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

↑ |

↑ |

|

Республика Татарстан |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

- |

↑ |

↑ |

|

Ямало Ненецкий АО |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Республика Ингушетия |

↓ |

↑ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

- |

- |

↑ |

|

Ставропольский край |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

|

г. Санкт-Петербург |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

↑ |

↑ |

|

г. Москва |

- |

- |

- |

- |

↓ |

↓ |

- |

↑ |

↑ |

|

За счет прироста сельского населения (1 регион) |

|||||||||

|

КабардиноБалкарская Республика |

↑ |

↓ |

↑ |

↑ |

↓ |

↑ |

↓ |

- |

↓ |

|

* За исключением Республики Крым и г. Севастополя, которые вошли в состав РФ в 2014 году. Условные обозначения: ↑ – рост численности населения, ↓ – сокращение численности населения, выделение заливкой: – наибольший вклад в убыль численности, – наибольший вклад в увеличение численности; - населенные пункты данного типа отсутствуют. Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index . html?id=11; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul |

|||||||||

Саха – жителей крупных городов, а Томской и Новосибирской областей, Ставропольского края и Республики Татарстан – крупнейших городов. Наибольший вклад в увеличение численности населения КабардиноБалкарской Республики в этот период внесли жители крупных сельских поселений.

Заключение

Проведенное исследование позволило изучить особенности трансформации систем расселения в контексте пространственного развития России и выявить их региональную специфику. В ходе работы подтвержден тезис о сжатии освоенного пространства в России и сопровождающих его фрагментации и поляризации системы расселения. При этом установлено, что поляризация пространства происходит и в сельской, и в городской местности. В сельской местности она выражается в росте доли безлюдных сельских поселений, что, как следствие, приводит к обезлюдению сельских территорий, и в стягивании населения в крупные сельские населенные пункты, особенно с людностью от 2000 чел. Крупные сельские поселения наиболее устойчивы и благополучны для жизни и работы, но сеть их не так велика и в условиях недостаточной транспортной доступности не обеспечивает «связанности» сельских поселений. Поляризация пространства городской местности проявляется в концентрации населения страны в крупнейших городах и городах-миллионниках при одновременной деградации системы расселения малых, средних и крупных городов, служащих узлами опорного каркаса территорий. В результате значительные территории пустеют, а население стягивается преимущественно в благополучные по совокупности условий ареалы, что, как следствие, приводит к крайней степени поляризации – локализационному сжатию социально-экономического пространства (Глезер, Вайнберг, 2013).

Выявлена региональная специфика сельского и городского расселения и наблюдаемых в нем тенденций, обусловленная разнообразием природно-климатических условий, разной историей освоения и заселения территорий, незавершенным характером урбанизации, выраженным социально-экономическим неравенством и особенностями административно-территориальных преобразований:

– выраженное обезлюдение сельских поселений в Центральной и Северо-Западной частях России и его нарастание за период с 2002 по 2020 год;

– концентрация сельского населения регионов Центра и Северо-Запада в малолюдных населенных пунктах, а сельского населения регионов Северного Кавказа и Юга – в крупных поселениях;

– равномерное распределение сельского населения средних населенных пунктов в Европейской (за исключением Северного Кавказа) и Азиатской частах России;

– высокий вклад населения малых городов в общую численность городских жителей в регионах Севера и Арктики, Центральной части;

– концентрация населения крупных и крупнейших городов в регионах Центра и Юга, Поволжья и Сибири.

За период с 2002 по 2020 год в большинстве регионов России (60 из 81) наблюдалось сокращение численности населения, в 46 из них – за счет убыли и городских, и сельских жителей. Основной вклад в сокращение численности сельского населения вносили жители средних сельских населенных пунктов, а городского – жители малых городов. Лишь в 23 субъектах РФ с 2002 по 2020 год произошел прирост населения, более чем в половине из них (в 12) – за счет увеличения численности и сельских, и городских жителей. В большей степени прирост сельского населения был обусловлен разрастанием крупных сельских населенных пунктов, а городского – средних, больших и крупнейших городов.

Обозначенные пространственные трансформации в системе расселения неизбежно приводят к изменениям в демографической ситуации – миграционной убыли с территорий-доноров и миграционному притоку на территории-акцепторы, трансформации возрастного состава населения (постарению населения территорий выбытия, «омоложению» населения принимающих территорий), из- менению характеристик воспроизводства населения на них (рождаемости и смертности). Возникающие социально-демографические диспропорции влекут за собой снижение трудового потенциала малых городов и малых сельских поселений, концентрацию трудовых ресурсов в крупных населенных пунктах. Наблюдаемые явления усиливают социальноэкономическое неравенство, так как положение населения периферии становится уязвимым как в части доступности социальных объектов и цифровых технологий, так и в части реализации возможностей на рынке труда.

Проведенное исследование вносит вклад в развитие представлений о современных тенденциях трансформации системы городского и сельского расселения в России и их региональных особенностях. Кроме того, в работе определен вклад городских и сельских поселений разной людности в демографическую динамику субъектов РФ. Полученные результаты могут лечь в основу научно обоснованной системы управленческих решений по нивелированию возможных негативных последствий трансформаций системы расселения в рамках проводимой социально-экономической, демографической и миграционной политики, в том числе в отношении занятости населения.

Список литературы Пространственные трансформации территорий России: тенденции и региональные различия расселения

- Алексеев А.И., Сафронов С.Г. (2015). Изменение сельского расселения в России в конце XX - начале XXI века // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5: География. № 2. С. 66-76.

- Глезер О.Б., Вайнберг Э.И. (2013). Пространство жизнедеятельности населения и расселение как факторы и условия модернизации России // Регион: экономика и социология. № 3. С. 21-38.

- Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (2001) / под ред. Т.Г. Нефедовой, П.М. Поляна, А.И. Трейвиша. Москва: ОГИ. 558 с.

- Егоров Д.О. (2020). Пространственное сжатие и поляризация сельского пространства Республики Татарстан на фоне депопуляции населения // Региональные исследования. № 4 (70). С. 32-45. Б01: 10.5922/1994-5280-2020-4-3

- Зайончковская Ж.А. (1991). Демографическая ситуация и расселение. Москва: Наука. 132 с.

- Зайончковская Ж.А., Иоффе Г.В. (2013). Динамика расселения в Московском регионе как отражение постсоветских трансформаций // Вопросы географии. Сб. 135: География населения и социальная география / отв. ред. А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко. Москва: ИД Кодекс. С. 188-223.

- Зубаревич Н.В. (2010). Регионы России. Неравенство, кризис, модернизация. Москва: Независимый институт социальной политики. 160 с.

- Зубаревич Н.В. (2013). Трансформация сельского расселения и сети услуг в сельской местности // Известия РАН. Сер. геогр. № 3. С. 26-38.

- Карачурина Л.Б. (2013). Демографические трансформации городов постсоветской России // Региональные исследования. № 3. С. 23-36.

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2013). Изменение численности населения административных районов и городов России (1989-2010 гг.): центро-периферийные соотношения // Вопросы географии. Сб. 135: География населения и социальная география / отв. ред. А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко. Москва: ИД Кодекс. С. 82-107.

- Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. (2016). Поляризация пространства центральнороссийского мегалополиса и мобильность населения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5: География. № 5. С. 77-85.

- Между домом... и домом. Возвратная пространственная мобильность населения России (2016) / под ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. Москва: Новый хронограф. 504 с.

- Мкртчян Н.В. (2011). Миграционный баланс российских городов: к вопросу о влиянии размера и положения в системе центро-периферийных отношений // Научные труды: Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН / гл. ред. А.Г. Коровкин. Москва: МАКС Пресс. С. 416-430.

- Мкртчян Н.В. (2018). Региональные столицы России и их пригороды: особенности миграционного баланса // Известия РАН. Сер. геогр. № 6. С. 26-38.

- Моргунов Е.В., Шутов О. Л., Фатуллаев С.Т. (2021). Теоретико-методологические подходы к определению городской агломерации как пространственно-локализованной подсистемы российских регионов // Вестник МИРБИС. № 3 (27). С. 28-36. DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.3.3

- Нефедова Т.Г. (2013). Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа. Москва: URSS. 456 с.

- Нефедова Т.Г. (2018). Факторы и тенденции изменения сельского расселения в России // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. № 7. С. 1-12.

- Нефедова Т.Г. (2021). Поляризация социально-экономического пространства и перспективы сельской местности в староосвоенных регионах Центра России // Крестьяноведение. № 1. С. 126-153. DOI: 10.22394/2500-1809-2021-6-1-126-153

- Нефедова Т.Г., Глезер О.Б. (2020). Трансформация социально-географического пространства России // Вызовы и политика пространственного развития России в XXI веке / ред. В.М. Котляков, А.Н. Швецов, О.Б. Глезер. Москва: Товарищество научных изданий КМК. С. 214-251.

- Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. (2015). Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования. № 12. С. 60-69.

- Нефедова Т.Г., Старикова А.В. (2020). Миграции населения как способ его адаптации к поляризации пространства в Центре России // Социологические исследования. № 10. С. 24-38. DOI: 10.31857/S013216250009567-6

- Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. (2020). Поляризация и сжатие освоенных пространств в центре России: тренды, проблемы, возможные решения // Демографическое обозрение. № 7 (2). С. 31-53. DOI: 10.17323/demreview.v7i2.11138

- Румянцев И.Н., Смирнова А.А., Ткаченко А.А. (2019). Сельские населенные пункты «без населения» как географический и статистический феномен // Вестник Московского ун-та. Сер. 5: География, 1, 29-37.

- Соловьева Т.С. (2022). Особенности занятости населения России в контексте пространственного развития территорий // Экономика труда. Т. 9. № 7. С. 1147-1166. DOI: 10.18334/et.9.7.114801

- Трейвиш А.И. (2009). Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. Москва: Новый хронограф. 372 с.

- Черныш М.Ф., Маркин В.В., Ардальянова А.Ю. [и др.] (2020). Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики: монография / отв. ред. М.Ф. Черныш, В.В. Маркин; предисл. М.К. Горшков; ФНИСЦ РАН. Москва: ФНИСЦ РАН. 523 с.

- Baron M. [et al.] (2010). Villes et Regions Europeennes en Decroissance, Maintenir la Cohesion Territorial. Paris, Lavoisier.

- Borsdorf A., Salet W. (2007). Spatial reconfiguration and problems of governance in urban regions of Europe: An introduction to the Belgeo issue on advanced service sectors in European urban regions. Belgeo, 1, 3-14. DOI: 10.4000/belgeo.11604

- Christaller W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav Fischer. Fielding A. (1989). Migration and counter urbanization in Western Europe since 1950. Geographical Journal, 155, 60-69. DOI: 10.2307/635381

- Friedmann J. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. Boston: The MIT Press. Geyer Y.S., Kontuly T. (1993). The Theoretical Foundation of the Concept of Differential Urbanization. International Regional Science Review, 15 (3), 157-177. DOI: 10.1177/016001769301500202

- Haase A. [et al.] (2014). Conceptualizing urban shrinkage. Environment and Planning A, 46, 1519-1534. DOI: 10.1068/a46269

- Krugman P. (1998). Spase: The final fronter. Journal of Economic Perspectives, 12 (2), 161-174. Losch A. (1954). The Economics of Location. New Haven: Yale University Press.

- Nam C.W., Richardson H.W. (2014). Shrinking Cities: A global Perspective (Regions and Cities Series). New York, Routledge.

- Pallagst K., Martinez-Fernandez C., Wiechmann (Hrsg) Th. (2013). Shrinking Cities - International Perspectives and Policy Implications. Routledge Publishers.

- Partridge M. [et al.] (2006). Does the new economic geography explain U.S. core-periphery population dynamics? Paper Prepared for the 45th Annual Meetings of the Southern Regional Science Association, March 30 - April 1, St. Augustine, Florida. Polese M., Shearmur R. (2006). Why some regions will decline: A Canadian case study with thoughts on local development strategies. Papers in Regional Science, 85, 23-46. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2006.00024.x

- Richardson H.W. (1993). Regional Growth Theory. London: Macmillan. Swiaczny F., Graze P., Schlomer C. (2009). Spatial impacts of demographic change in Germany. Zeitschrift fur Bevolkerungswissenschaft, 33, 181-205. DOI: 10.1007/s12523-009-0010-9