Пространственные закономерности человеческого развития российского севера

Автор: Смирнов Андрей Владимирович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 (110), 2020 года.

Бесплатный доступ

Сокращение численности населения на российском Севере в сочетании с необходимостью стимулировать несырьевые отрасли экономики и предпринимательскую активность делают актуальным изучение показателей развития человеческого потенциала северных территорий. Статья посвящена выявлению пространственных закономерностей в индикаторах человеческого развития Севера России на муниципальном уровне. Предложен набор показателей, позволяющих оценивать человеческое развитие на основе данных муниципальной статистики: стандартизованный коэффициент смертности, отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, приведенный контингент студентов вузов на 10 тысяч жителей. С их помощью впервые получены оценки человеческого развития 287 городских округов и муниципальных районов российского Севера и Арктики. Выявлены основные пространственные закономерности и ограничения развития человеческого потенциала северных территорий. Установлено, что более половины городских округов и районов не достигают среднероссийского уровня ни по одному из трех показателей. Превосходят средний по стране уровень во всех трех измерениях человеческого развития только Ханты-Мансийск, Сургут и Якутск. В 2015-2018 гг. на большей части российского Севера показатели долголетия и доходов росли медленнее, чем в целом по стране. Исключением стал север Западной Сибири, отрыв которого от остальных северных регионов усилился. Доля студентов в населении Севера сокращается опережающими темпами, провоцируя дальнейший миграционный отток населения. Результаты, изложенные в статье, могут использоваться при разработке мероприятий в области пространственного развития Севера и Арктики. Дальнейшие исследования должны быть направлены на поиск успешных практик по преодолению отставания северных территорий в развитии человеческого капитала

Человеческое развитие, население, продолжительность жизни, доходы, образование, миграция, российский север, арктика

Короткий адрес: https://sciup.org/147225375

IDR: 147225375 | УДК: 314.93(470+571-17) | DOI: 10.15838/ptd.2020.6.110.3

Текст научной статьи Пространственные закономерности человеческого развития российского севера

С 1989 по 2020 год население российского Севера сократилось на 22,6%, что привело к снижению трудового потенциала и деформации возрастного состава в регионах [1, с. 77], занимающих большую часть территории страны и приносящих в федеральный бюджет более трети налоговых поступлений. В условиях снижения привлекательности Севера для жизни [2] особенно актуальным становится изучение показателей человеческого развития, отражающих здоровье, материальный уровень жизни, знания и навыки населения. В современном мире именно эти характеристики определяют возможности для формирования конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях [3], позволяют повысить миграционную и инвестиционную привлекательность территории.

Показатели человеческого развития на российском Севере сильно дифференцированы. Так, Ханты-Мансийский автономный округ стабильно входит в первую пятерку среди регионов России по индексу человеческого развития, а Республика Тыва занимает последнее место2. Различия крайне велики и внутри регионов [4; 5]. В связи с этим в статье ставится цель изучить пространственные закономерности человеческого развития Севера на муниципальном уровне. Объектом исследования выступает население районов Крайнего Севера России и приравненных к ним местностей. Определены следующие задачи: рассмотреть особенности населения Севера как объекта пространственного анализа, адаптировать методику расчета индекса человеческого развития к данным муниципальной статистики, оценить пространственную дифференциацию показателей человеческого развития и выявить тенденции их изменения на Севере России.

Новизна исследования определяется тем, что впервые получены оценки показателей человеческого развития Севера России на муниципальном уровне. Результаты анализа представлены как в статике с применением картографических методов, так и в динамике – с пространственной группировкой северных территорий.

Население Севера как объект пространственного анализа

Человеческое развитие – гносеологический подход, задающий простую, но крайне емкую систему из трех измерений для анализа сложных социальных явлений: (1) возможность вести долгую и здоровую жизнь, (2) возможность получать знания и (3) возможность достигать достойного уровня жиз-ни 3 . Подход и индекс человеческого развития разработаны Организацией объединенных наций (ООН) с целью смещения акцента экономического развития с национального дохода на политику, ориентированную на человека [6; 7]. Подход широко применяется в компаративных исследованиях как инструмент для оценки социально-экономической ситуации. При всей его универсальности необходимо учитывать особенности северного пространства и северных социумов.

В XXI веке население российского Севера претерпело множество изменений. Рассматривая только 13 регионов, террито-

Таблица 1. Динамика показателей демографического и человеческого развития северных регионов и России в целом, 2000–2019 гг.

|

Показатель |

Северные регионы России |

Российская Федерация |

||||

|

2000 год |

2010 год |

2019 год |

2000 год |

2010 год |

2019 год |

|

|

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. |

8420,5 |

7929,0 |

7827,6 |

146957 |

142850 |

146765 |

|

Доля городского населения, % |

79,3 |

79,8 |

81,3 |

73,2 |

73,8 |

74,7 |

|

Доля мужчин, % |

48,7 |

47,9 |

48,0 |

46,7 |

46,2 |

46,4 |

|

Доля населения моложе трудоспособного возраста, % |

22,3 |

19,2 |

21,7 |

19,4 |

16,2 |

18,7 |

|

Доля населения старше трудоспособного возраста, % |

11,8 |

16,0 |

20,6 |

20,4 |

22,3 |

25,9 |

|

Суммарный коэффициент рождаемости |

1,32 |

1,74 |

1,70 |

1,20 |

1,57 |

1,50 |

|

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |

63,7 |

67,5 |

72,4 |

65,3 |

68,9 |

73,3 |

|

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел. |

-1,4 |

3,1 |

1,4 |

-6,6 |

-1,7 |

-2,2 |

|

Коэффициент миграционного прироста населения на 1000 чел. |

-6,6 |

-6,7 |

-2,7 |

2,5 |

1,9 |

1,9 |

|

Уровень безработицы, % |

12,2 |

8,2 |

5,1 |

10,6 |

7,3 |

4,6 |

|

Уровень бедности, % |

27,2 |

14,2 |

13,2 |

29,0 |

12,5 |

12,3 |

|

Отношение среднедушевых доходов к стоимости набора товаров и услуг |

1,56* |

2,28 |

2,73 |

1,13* |

2,18 |

2,56 |

|

Доля занятых с высшим образованием, % |

19,4* |

27,0 |

34,5 |

22,6* |

28,9 |

34,2 |

* Данные на 2001 год.

Составлено по: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и сборников «Регионы России. Социально-экономические показатели» Росстата.

рии которых полностью входят в Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей4, можно выявить основные тенденции его демографического и человеческого развития (табл. 1). Хотя Север и ранее был крайне урбанизированным, увеличение доли городского населения в северных регионах по-прежнему происходит быстрее, чем по стране в целом. На сельские территории приходится уже менее пятой части жителей. На Севере слабее выражен перевес численности женщин из-за структуры экономики, ориентированной на добывающую промышленность. Удельный вес мужчин стабилизировался на уровне около 48%. Доля детей на Севере в последние десятилетия изменяется волнообразно. В то же время удельный вес населения пенсионного возраста увеличивается непрерывно и высо- кими темпами как в результате изменений продолжительности жизни, так и по причине миграционного оттока молодежи. В итоге доля населения старше трудоспособного возраста всего за два десятилетия возросла в 1,75 раза (против 1,27 по РФ в целом).

Рождаемость в северных регионах превышает средний по России уровень, но не достигает уровня простого воспроизводства населения. В последние годы суммарный коэффициент рождаемости сокращается. В отношении показателя продолжительности жизни сложилась противоположная ситуация. Он растет опережающими темпами, постепенно приближаясь к среднероссийскому уровню. Из-за относительно молодой возрастной структуры жителей на Севере по-прежнему сохраняется естественный прирост населения, однако за последнее десятилетие его величина сократилась более чем вдвое. В ближайшие годы можно ожидать смену прироста естественной убылью. Сальдо миграции оставалось отрицательным на протяжении всего периода, но в последние годы миграционная убыль несколько снизилась.

Социально-трудовые показатели на Севере тоже изменились. Уровень безработицы к 2019 году сократился с 12,2 до 5,1%, что немногим выше среднего по стране значения. Доля северного населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) в начале века была меньше среднероссийской. Однако к 2019 году картина изменилась. Уровень бедности на Севере теперь превосходит среднероссийский (13,2 и 12,3% соответственно). Если в 2001 году среднедушевые доходы с учетом уровня цен в северных регионах были на 38% выше, чем в среднем по стране, то к 2019 году разница сократилась до 7%. Заработные платы почти не компенсируют тяжелые природно-климатические условия и низкую транспортную доступность. Доля населения с высшим образованием на Севере в XXI веке росла несколько быстрее из-за более молодого возрастного состава населения и высокой миграционной подвижности, в результате был достигнут среднероссийский уровень – 34%.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что тенденции демографического и человеческого развития на Севере разнонаправленны. Многие из показателей изменяются циклически. Обобщение научных трудов в области социально-экономического развития Севера позволило выделить четыре особенности северного пространства, которые необходимо учитывать в дальнейшем анализе.

Во-первых, это зависимость от экономической специализации и стадии освоения территории [8]. Большинство районов Севера специализируется на добыче полезных ископаемых. На ранних стадиях цикла освоения природных ресурсов активно привлекается молодое и трудоспособное население, однако по мере исчерпания сырья или снижения спроса на ресурсы [9] возникает стремительный миграционный отток [10]. Помимо добывающих территорий, на Севере есть многофункциональные административные центры, территории с традиционной экономикой, сельско- и лесохозяйственные районы, транспортные узлы и немногочисленные центры обрабатывающей промышленности. Они не так подвержены циклическим колебаниям демографических показателей, но одновременно с этим в большинстве из них слабо развита экономика. Несырьевые отрасли экономики на российском Севере, в отличие от западноевропейского Севера [11; 12], в настоящее время не обладают конкурентными преимуществами, сравнимыми с крупномасштабной добычей природных ресурсов.

Во-вторых, жизнь на Севере зависит от степени удаленности и изолированности сообществ [13; 14]. Большие расстояния от основных центров расселения и высокие транспортные издержки влияют на миграционные процессы и качество жизни [15; 16]. Крупнейшие поселения Севера в этих условиях выполняют опорную функцию для каркаса расселения, концентрируя в себе человеческие ресурсы и инфраструктуру, становятся центрами образования и культуры [17]. Но даже малые поселения в северных условиях вынуждены нести большие затраты на содержание широкого спектра инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В самых удаленных территориях миграционная подвижность наиболее высока, из-за нехватки собственных трудовых ресурсов в них распространена вахтовая форма занятости.

В-третьих, социально-демографические характеристики северных районов зависят от этнического состава населения. Представители коренных малочисленных народов Севера зачастую менее склонны к межрегиональной и международной миграции, у них выше показатели рождаемости и ниже – продолжительности жизни [5; 18]. Образовательный состав коренного и пришлого населения также может существенно различаться. При этом поселения с преоб- ладанием коренных народов соседствуют с вахтовыми и постоянными поселениями, специализирующимися на добыче природных ресурсов, где показатели доходов и образования существенно выше [19]. Такая мозаичность затрудняет пространственный анализ.

В-четвертых, большое влияние на население Севера оказывают климатическая дискомфортность и экологическая ситуация. Климат на российском Севере дифференцируется от условно неблагоприятного до абсолютно неблагоприятного для жизни населения [20]. Постепенное пространственное выравнивание показателей уровня жизни в стране приводит к тому, что наиболее дискомфортные зоны стремительно теряют население. Негативное воздействие окружающей среды больше не компенсируется в достаточной мере материальными стимулами. Климатические изменения на Севере происходят быстрее, что может в перспективе привести к разрушению инфраструктуры из-за оттаивания вечной мерзлоты, изменению уклада жизни коренных народов [18; 21]. Важно также отметить, что многие города Севера являются лидерами по экологическому загрязнению и антропогенной нагрузке из-за сочетания масштабной добывающей промышленности с хрупкостью северных экосистем [22].

Исходя из перечисленных особенностей северных территорий, анализ пространственного развития должен опираться на изучение локализованных в пространстве данных, причем наиболее детальных – на муниципальном уровне [23]. Это позволит учитывать неравномерность демографического и человеческого развития Севера, локализовать (районировать) имеющиеся проблемы [24]. Кроме того, необходима пространственная группировка муниципальных образований для анализа географических зон и зон освоения природных ресурсов.

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей утвержден в 1967 году, после чего многократно расширялся [25]. Полностью или частично он включает территории 24 субъектов Российской Федерации общей площадью 11,8 млн кв. км (69,0% территории России). Численность постоянного населения в них в 2018 году составила 9,9 млн чел. (6,7% от населения страны). Плотность населения на российском Севере примерно на порядок ниже, чем по стране в целом. На Севере России расположен 141 город, 18 из которых имеют население свыше 100 тыс. жителей, а также 234 поселка городского типа. В 2014 году в дополнение к Крайнему Северу были определены территории Арктической зоны Российской Федерации, охватившие самую северную часть страны. К концу 2019 года перечень арктических территорий расширялся дважды5, достигнув 40% от площади районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (табл. 2).

На муниципальном уровне российский Север включает 294 городских округа и муниципальных района с площадью от нескольких десятков до сотен тысяч квадратных километров. Так, Таймырский ДолганоНенецкий и Эвенкийский муниципальные районы Красноярского края по площади превышают любую европейскую страну за исключением России. Аналогично и численность населения муниципальных образований Севера составляет от нескольких сотен (например, Алеутский муниципальный район Камчатского края) до сотен тысяч (городские округа Сургут, Архангельск, Якутск, Мурманск и др.) человек. Остальные социально-демографические показатели на Севере также неоднородны.

В рамках исследования будет использоваться двумерное зонирование территорий. В направлении с севера на юг рассматриваются четыре зоны: Арктическая зона Российской Федерации, районы Крайнего Севера, приравненные к районам Крайнего Севера местности и Российская Федерация в целом (для сравнения). С запада на восток выделены четыре непересекающиеся зоны: Европейская часть, Урал, Сибирь и Дальний

Таблица 2. Состав территорий российского Севера и Арктики, 2018 год

|

Территория |

Всего |

В том числе |

|||

|

европейская часть |

Урал |

Сибирь |

Дальний Восток |

||

|

Количество городских округов и муниципальных районов, ед. |

|||||

|

Арктическая зона РФ |

66 |

30 |

13 |

3 |

20 |

|

Районы Крайнего Севера |

132 |

35 |

15 |

9 |

73 |

|

Приравненные местности |

162 |

51 |

21 |

46 |

44 |

|

Российская Федерация |

2342 |

1573 |

202 |

337 |

230 |

|

Площадь территории, тыс. кв. км |

|||||

|

Арктическая зона РФ |

4769,5 |

574,9 |

769,3 |

1095,1 |

2330,2 |

|

Районы Крайнего Севера |

8744,1 |

725,5 |

819,4 |

2104,9 |

5094,3 |

|

Приравненные местности |

3066,8 |

597,0 |

453,7 |

964,9 |

1051,2 |

|

Российская Федерация |

17125,2 |

3992,4 |

1818,5 |

4361,7 |

6952,6 |

|

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. |

|||||

|

Арктическая зона РФ |

2443,9 |

1558,0 |

540,0 |

228,5 |

117,4 |

|

Районы Крайнего Севера |

3723,2 |

1323,6 |

591,1 |

272,7 |

1535,7 |

|

Приравненные местности |

6178,7 |

2060,8 |

1627,5 |

1243,4 |

1247,0 |

|

Российская Федерация |

146830,6 |

109070,1 |

12353,2 |

17201,7 |

8205,6 |

|

Плотность населения, чел. на 1 кв. км |

|||||

|

Арктическая зона РФ |

0,51 |

2,71 |

0,70 |

0,21 |

0,05 |

|

Районы Крайнего Севера |

0,43 |

1,82 |

0,72 |

0,13 |

0,30 |

|

Приравненные местности |

2,01 |

3,45 |

3,59 |

1,29 |

1,19 |

|

Российская Федерация |

8,57 |

27,32 |

6,79 |

3,94 |

1,18 |

|

Составлено по: данные БД ПМО Росстата. |

|||||

Восток. Последние три зоны совпадают с соответствующими федеральными округами в границах на конец 2018 года. В Европейскую часть входят территории остальных пяти федеральных округов.

Методика исследования

Индекс человеческого развития ООН включает три показателя: ожидаемая продолжительность жизни, валовой национальный доход на душу населения и средняя продолжительность обучения. В целях адаптации методики расчета к изучению российского Севера для каждого из измерений человеческого развития предложен один показатель, который может быть рассчитан на муниципальном уровне на основе официальных статистических данных.

Возможность вести долгую и здоровую жизнь оценивалась показателем «стандар- тизованный коэффициент смертности на 1000 жителей». Ввиду отсутствия расчета ожидаемой продолжительности жизни для малых демографических совокупностей на муниципальном уровне для оценки долголетия чаще всего применяют общий коэффициент смертности. Однако он имеет существенный недостаток – не учитывает влияние возрастного состава населения на число умерших, поэтому плохо подходит для сравнения районов с разной возрастной структурой. Стандартизованный коэффициент смертности частично сглаживает эти искажения и может быть рассчитан для любой территории методом косвенной стандартизации (за стандарт принято население России в 2017 году) [26, с. 20]. Долголетие – ключевой индикатор не только здоровья, но и качества жизни населения в целом. «Обычно продолжительность жизни связана и с удовлетворенностью жизнью» [27, с. 49–50], поэтому данный показатель исключительно важен при оценке развития территорий.

Поскольку показатель валового продукта на Севере больше зависит от масштаба добывающей промышленности, чем собственно от степени развития территорий, принято решение оценивать возможность достичь достойного уровня жизни населения путем измерения среднемесячной заработной платы работников. Для обеспечения сопоставимости территорий с различными уровнями цен применялся показатель «отношение среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе». Корректировка на покупательную способность денег позволяет более объективно оценивать объем благ, которые может себе позволить житель с определенным уровнем заработной платы. Недостаток показателя состоит в том, что он не учитывает заработные платы в сфере малого предпринимательства, которые на Севере могут быть многократно ниже, чем в средних и крупных организациях.

Комплексная оценка образовательного уровня жителей на муниципальном уровне возможна только на момент переписи населения. В связи с этим возможность получать знания измерялась показателем «приведенный контингент студентов вузов на 10 тыс. жителей». В условиях, когда подавляющее большинство населения страны получает как минимум среднее профессиональное образование, возможность получения высшего образования является главным фактором, дифференцирующим территории по уровню образования жителей. При расчете приведенного контингента студентов учащиеся очной формы учитываются с коэффициентом 1,0, очнозаочной – 0,25, заочной – 0,1. Показатель не только характеризует насыщенность территории инфраструктурой высшего образования, но и выступает комплексным измерителем человеческого развития обще- ства, поскольку образованность населения коррелирует со здоровьем, уровнем преступности, объемами благотворительности и волонтерства, способствует распространению знаний в следующих поколениях.

Анализировались 287 муниципальных образований из перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – за исключением семи закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), выполняющих оборонные функции. Статистика по ЗАТО публикуется в ограниченном объеме. Источниками статистической информации послужили База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) Росстата 6 и результаты Мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования 2015–2018 гг. 7 Данные на уровне отдельных муниципальных образований усреднялись за четыре года. Для визуализации пространственных закономерностей на языке программирования Julia 1.4 с применением графического пакета VegaLite.jl созданы фоновые картограммы.

Показатели человеческого развития в пространстве Севера России

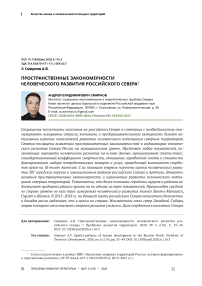

Для северных территорий характерны относительно низкие показатели продолжительности жизни [4]. Это связано не только с негативным влиянием природно-климатических условий, экологической ситуации, но и с общим социальным благополучием. Согласно расчетам, только в 59 городских округах и муниципальных районах Севера России смертность ниже среднероссийского уровня. Из них 25 расположены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Эти регионы осваивались позже других. Большинство городов были образованы в последней четверти XX века. На них приходится существенная часть добычи углеводородов России, в связи с чем они концентрируют относительно молодое и квалифицированное население, обладающее высокими доходами. Уровень смертности чуть

Рис. 1. Стандартизованный коэффициент смертности населения городских округов и муниципальных районов российского Севера, 2015–2018 гг.

Составлено по: данные БД ПМО Росстата.

ниже среднероссийского также зафиксирован в крупных городских округах: Якутск, Архангельск, Сыктывкар, Петрозаводск и др. Самая низкая смертность наблюдается в ГО Новая Земля, где из-за очень молодого возрастного состава и слабой заселенности случаи смерти почти не фиксируются.

В большинстве северных территорий ситуация, связанная со смертностью, гораздо менее благоприятная (рис. 1; желтый цвет соответствует среднероссийскому уровню). В целом показатели Крайнего Севера (13,1) хуже, чем в Арктической зоне (12,8), но самая высокая смертность наблюдается в приравненных к Крайнему Северу местностях (13,6). Дифференциация между федеральными округами еще сильнее. Худшие показатели зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в Чукотском автономном округе и Республике Тыва. В этих регионах смертность от внешних причин, инфекци- онных и паразитарных болезней превышает среднероссийскую вдвое, что говорит о крайне низком благополучии. На 2018 год в сельских районах Тывы и Чукотки продолжительность жизни оказалась на 10 и 20 лет ниже средней по стране соответственно8. Похожая ситуация наблюдается в отдельных сельских районах Камчатского и Хабаровского краев, Иркутской области и ряда других регионов.

Результаты анализа свидетельствуют, что на большей части северных территорий показатели долголетия сильно уступают средним по стране, однако есть резервы для сокращения смертности, поскольку имеет место превышение среднего уровня смертности по предотвратимым причинам. Проблема низких показателей долголетия укоренена в образе жизни населения, и для более глубокого ее понимания необходимо рассмотреть другие аспекты человеческого развития.

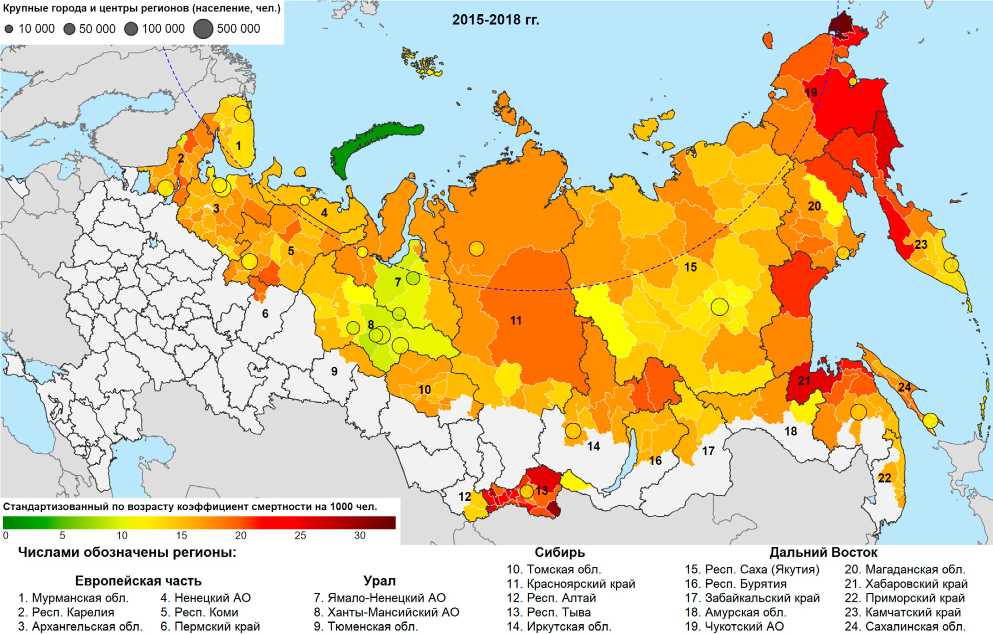

По уровню заработных плат 116 городских округов и муниципальных районов Севера (40% от общего числа) превосходят среднероссийский уровень. В основном они расположены в азиатской части – в добывающих и наиболее удаленных регионах (рис. 2). Значение показателя во многом определяется структурой занятости муниципалитетов. Так, нефтегазодобывающий Усинск превосходит все остальные территории Республики Коми, аналогично ГО Ногликский лидирует в Сахалинской области, а алмазодобывающий Анабарский район – в Якутии. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах все территории превосходят средний по стране уровень по заработным платам с учетом покупательной способности денег. Однако следует иметь в виду и то, что муниципальная статистика не учитывает заработные платы в сфере малого предпринимательства, которое на Севере сосредоточено пре- имущественно в крупных городах, поэтому реальная ситуация несколько хуже.

Если в районах Крайнего Севера заработные платы превосходят среднероссийские примерно на четверть, то в приравненных к нему местностях они почти не отличаются от средних по стране. Так, в некоторых сельских районах республик Карелия, Коми и Алтай, Архангельской области, Пермского и Приморского краев и, особенно, Республики Тыва заработные платы составляют меньше стоимости двух фиксированных наборов потребительских товаров и услуг. С учетом наличия в семьях детей работникам может не хватать заработных плат не только на сбережение (инвестирование), но и на удовлетворение основных потребностей.

Вахтовая форма занятости не оказывает большого влияния на структуру доходов местного населения. Так, в Ямало-Ненецком АО из занятых вахтовым методом только 5% проживают внутри района, где осуществля-

Рис. 2. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций территорий российского Севера к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (без учета субъектов малого предпринимательства), 2015–2018 гг.

Составлено по: данные БД ПМО Росстата.

Сибирь

10. Томская обл.

11. Красноярский край

12. Респ. Алтай

13. Респ. Тыва

14. Иркутская обл.

15. Респ. Саха (Якутия)

16. Респ. Бурятия

17. Забайкальский край

18. Амурская обл.

19. Чукотский АО

20. Магаданская обл.

21. Хабаровский край

22. Приморский край

23. Камчатский край

24. Сахалинская обл.

Цветом фона обозначены:

Территории Арктической зоны Российской Федерации • Районы Крайнего Севера, не входящие в АЗРФ • Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

2015-2018 гг.

Дальний Восток

1 ею еюо О500

Числами обозначены регионы:

Европейская часть

1. Мурманская обл. 4. Ненецкий АО

2. Респ. Карелия 5. Респ. Коми

3. Архангельская обл. 6. Пермский край

Урал

7. Ямало-Ненецкий АО

8. Ханты-Мансийский АО

9. Тюменская обл.

Студентов на 10 000 жителей Прирост доли студентов в 2015-2018

Рис. 3. Приведенный контингент студентов городских округов и муниципальных районов российского Севера на 10000 жителей, 2015–2018 гг.

Составлено по: данные БД ПМО Росстата и мониторингов эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки РФ.

ется трудовая деятельность, а 10% – в других районах субъекта РФ. Большинство – жители других регионов (76%) и иностранные граждане (9%) 9 . Это связано не только с недостатком количества трудовых ресурсов в удаленных районах, но и с отсутствием у них необходимой квалификации. В связи с этим далее рассмотрим пространственное размещение образовательных организаций на Севере.

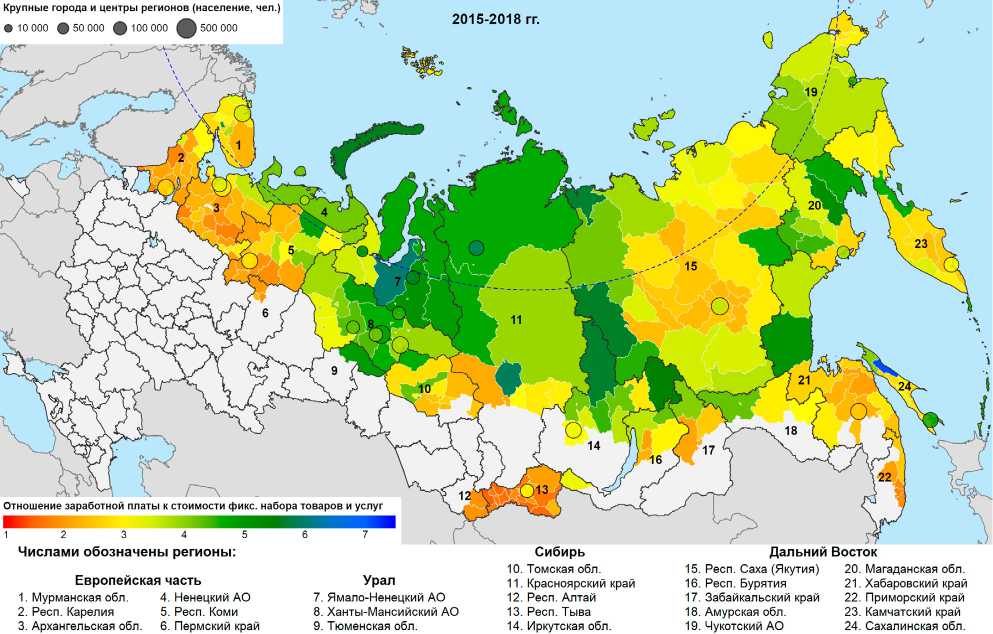

Учреждения высшего образования в северных регионах сосредоточены в нескольких крупных научно-образовательных центрах [28]. В двух городских округах (Якутск и Архангельск) в рассматриваемый период обучалось более 10 тыс. студентов (в среднем за год), еще в трех (Петрозаводск, Сургут, Сыктывкар) – более 5 тыс. На эти пять городов приходится свыше половины образовательного потен- циала Севера. Еще в 11 городских округах обучается более 1 тыс. студентов (рис. 3). Преимуществено это столицы субъектов РФ. Но выделяются и промышленные города, не являющиеся административными центрами регионов: Нижневартовск, Ухта и Братск. Вузы распределены в пространстве неравномерно. Только в приравненных районах европейского Севера России и в районах Крайнего Севера Дальнего Востока удельный вес студентов в населении близок к российскому уровню. В среднем же студентов на Севере вдвое меньше, чем по стране в целом (86 и 177 студентов на 10000 жителей). Во всей Арктической зоне восточней Архангельска крупные вузы почти отсутствуют. Крайне низкие показатели удельного веса студентов наблюдаются также в северных районах Сибирского федерального округа.

На Севере происходит сокращение числа мест, в которых можно получить высшее образование. В 2015 году вузы находились в 40 городских округах и муниципальных районах Севера. К 2018 году в шести из них вузы и филиалы были ликвидированы, еще в пяти число обучающихся сократилось более чем вдвое. Тем не менее в некоторых небольших населенных пунктах фиксируется доля студентов на высоком уровне. Это Апатиты, Коряжма, Лесосибирск, Анадырь, Мирный, Нерюнги, Октемцы, Чурапча. В них по-прежнему функционируют филиалы вузов. В условиях Севера наличие вузов и филиалов является важным фактором миграционных перемещений и устойчивости городов [29]. Города, где учебные заведения фунционируют, способны компенсировать межрегиональную миграционную убыль за счет внутрирегионального прироста. Они становятся точками притяжения для выпускников школ из соседних районов. Оптимизация сети образовательных учреждений и ликвидация филиалов вузов могут в среднесрочной перспективе привести к деформации возрастного состава населения и усугубить депопуляцию северных городов.

Только три городских округа превосходят среднероссийский уровень по всем рассмотренным показателям человеческого развития: Ханты-Мансийск, Сургут и Якутск, еще 46 – по двум показателям из трех. Большинство муниципальных образований Севера (155 из 287) не достигают среднероссийского уровня по всем трем показателям одновременно. Это в основном сельские и слабозаселенные районы. В городах, где проживает большая часть населения Севера, показатели человеческого развития существенно выше. Для выявления тенденций и будущих изменений рассмотрим показатели в динамике.

Тенденции и перспективы развития человеческого потенциала на Севере

Динамика всех трех показателей человеческого развития в 2015–2018 гг. на Севере и в Арктике оказалась хуже, чем по России в целом (табл. 3). Относительно благопо-

Таблица 3. Изменение показателей человеческого развития российского Севера, 2015–2018 гг, %

На Крайнем Севере тенденции близки к арктическим. Различия наблюдаются прежде всего на Дальнем Востоке, где показатель долголетия улучшился, а сокращение доли студентов вчетверо меньше, чем в Арктике. Ситуация в приравненных к Крайнему Северу местностях совершенно иная. Из положительных тенденций можно отметить снижение показателя смертности в приравненных местностях европейской и сибирской частей Севера, в частности в Республике Тыва. Однако кардинальные улучшения показателей долголетия не происходят из-за миграции молодежи за пределы Севера. Показатель заработных плат в приравненных местностях за три года снизился, в отличие от Крайнего Севера. Снижение произошло в уральских и дальневосточных регионах.

Анализ показателя численности студентов позволяет выделить территории, по которым оптимизация образователь- ных учреждений и ликвидация филиалов ударили сильнее всего. Это районы Крайнего Севера на Урале и в Сибири, а также арктические территории Дальнего Востока. В них доля студентов сократилась на 31–79%. Аналогичные тенденции проявляются по всей стране, однако на Севере они более выражены. Результатом закономерно стал миграционный отток молодежи. Хотя северным территориям Уральского и Сибирского федеральных округов пока удается сохранять положительную динамику населения благодаря высокой рождаемости и уровню доходов, в будущем по мере исчерпания природных ресурсов отток из них будет стремительным, что повысит нагрузку на социальную сферу. Подобные процессы сегодня можно наблюдать, например, в угледобывающих Воркуте и Инте. Их население с 1989 года всего за три десятилетия сократилось на 65 и 61% соответственно.

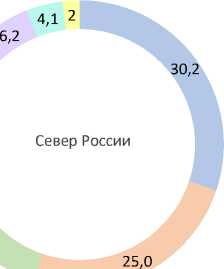

Сравнение структуры обучающихся по отраслям наук (рис. 4) показывает, что на Севере России ниже удельный вес общественных наук, искусства и культуры, но выше доля педагогических и гуманитарных наук. Шесть северных городов выполняют важную функцию по подготовке медицинских кадров для районов Крайнего Севера: Архангельск, Якутск, Петрозаводск, Ханты-Мансийск, Сыктывкар и Сургут. Состав студентов соответствует структуре экономики северных регионов, в которой преобладает потребность в инженерно-технических кадрах и работниках социальной сферы.

10,0

8,7

4,7

5,7

6,3

33,1

17,4

-

■ технические

общественные

-

■ педагогические

медицинские математика и естественные гуманитарные сельскохозяйственные искусство и культура

Рис. 4. Распределение приведенного контингента студентов вузов по отраслям наук, 2015–2018 гг., %

Составлено по: данные мониторингов эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки РФ.

Выводы

Исследование помогло выявить наиболее проблемные точки в развитии человеческого потенциала российского Севера. В условиях пространственного выравнивания показателей материального уровня жизни, больше не обеспечивающих достаточную компенсацию за тяжелые условия проживания и труда [30], а также оптимизации сети образовательных организаций, приводящей к ликвидации вузов и их филиалов, следует ожидать дальнейшего высокого миграционного оттока из северных регионов. В увеличении уровня (качества) жизни мигрирующего населения проявляется социальная функция миграции [31]. Но на жизнь остающихся на Севере миграционные процессы могут оказывать противоположное воздействие.

Поскольку образованное и трудоспособное население наиболее подвижно, то миграционный отток на Севере неизбеж- но приводит к сокращению показателей человеческого развития территорий, что провоцирует дальнейшее снижение миграционной привлекательности, формирует установки северян на отъезд. Такая обратная связь создает депрессивную социальноэкономическую среду. Местные жители и бизнес-сообщество утрачивают интерес к долгосрочному развитию территорий.

Для сохранения демографической безопасности северных регионов необходимо комплексно увеличивать показатели человеческого развития во всех измерениях. Соответствующие целевые показатели должны найти отражение в стратегических документах всех уровней управления. Дальнейшие исследования нужно направить на поиск успешных практик по сокращению отставания северных и арктических территорий в развитии человеческого капитала, а также на прогнозирование динамики показателей человеческого развития.

Список литературы Пространственные закономерности человеческого развития российского севера

- Фаузер В.В. Демографический потенциал северных регионов России - фактор и условие экономического развития Арктики // Экономика региона. 2014. № 4. С. 69-81.

- Фаузер В.В., Лыткина Т.С. Миграционные процессы на российском Севере // Социальная политика и социология. 2017. № 1 (120). С. 141-149. DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-1-141-149

- Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике знания. М.: Либроком, 2015. 544 с.

- Bogoyavlenskiy D., Siggner A. Arctic demography. In: Arctic Human Development Report. Akureyri: Stefansson Arctic Institute, 2004. Pp. 27-41.

- Heleniak T., Bogoyavlenskiy D. Arctic populations and migration. In: Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2014. Pp. 53-104. DOI: 10.6027/TN2014-567

- Sen A. The ends and means of development. In: Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 2001. Pp. 35-53.

- Stewart F., Ranis G., Samman E. Advancing Human Development: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2018. 320 p.

- Пилясов А.Н., Замятина Н.Ю. Региональный консалтинг: приглашение к творчеству. Опыт разработки документов стратегического планирования регионального и муниципального уровня. СПб.: Маматов, 2017. 196 с.

- Shiklomanov N. [et al.]. Dealing with the bust in Vorkuta, Russia. Land Use Policy, 2019, vol. 93, pp. 1-11. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.03.021

- Heleniak T. Migration in the Arctic. In: Arctic Yearbook 2014. Human Capital in the North. Akureyri: Northern Research Forum, 2014. Pp. 82-104.

- Petrov A. Exploring the Arctic's "Other economies": Knowledge, creativity and the new frontier. The Polar Journal, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 51-68. DOI: 10.1080/2154896X.2016.1171007

- Teras J. [et al.]. Smart Specialisation in Sparsely Populated European Arctic Regions. Luxembourg: Joint Research Centre, 2018. 50 p. DOI: 10.2760/960929

- Huskey L. Challenges to economic development: Dimensions of "Remoteness" in the North. Polar Geography, 2005, vol. 29 (2), pp. 119-125. DOI: 10.1080/789610129

- Berman M., Lance H. Remoteness, transportation infrastructure, and urban-rural population movements in the Arctic. In: Proceedings of the International Conference on Urbanisation of the Arctic. Stockholm: Nordregio, 2012. Pp. 108-122.

- Saxinger G. [et al.]. Boom back or blow back? Growth strategies in mono-industrial resource towns - 'east' and 'west'. In: Settlements at the Edge. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016. Pp. 49-74. DOI: 10.4337/9781784711962

- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Концепция близости: зарубежный опыт и перспективы применения в России // Изв. РАН. Сер. географическая. 2017. № 3. С. 8-21. DOI: 10.7868/ S037324441703001X

- Методика определения опорных поселений российской Арктики / В.В. Фаузер [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 25-43. DOI: 10.15838/esc.2019.5.65.2

- Hamilton L.C., Wirsing J., Saito K. Demographic variation and change in the inuit Arctic. Environmental Research Letters, 2018, vol. 13 (11). DOI: 10.1088/1748-9326/aae7ef

- Jungsberg L. [et al.]. Demographic Change and Labour Market Challenges in Regions with Largescale Resource-based Industries in the Northern Periphery and Arctic. Stockholm: Nordregio, 2018. 42 p.

- Виноградова В.В., Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н. Районирование территории Российской Федерации по природно-климатическим условиям // Изв. РАН. Сер. географическая. 2008. № 5. С. 106-117.

- Hamilton L.C. [et al.]. Climigration? Population and climate change in Arctic Alaska. Population and Environment, 2016, vol. 38 (2), pp. 115-133. DOI: 10.1007/s11111-016-0259-6

- Битюкова В.Р. Экологический рейтинг городов России // Экология и промышленность России. 2015. Т. 19. № 3. С. 34-39.

- Stjernberg M., Penje O. Population Change Dynamics in Nordic Municipalities - Grid Data as a Tool for Studying Residential Change at Local Level. Stockholm: Nordregio, 2019. 44 p. DOI: 10.30689/R2019:1.1403-2503

- Лаженцев В.Н. Проблемный подход в экономической географии: аналитический сюжет в связи со 100-летием со дня рождения профессора В.А. Витязевой // Изв. Коми науч. центра УрО РАН. 2019. № 2 (38). С. 6-12. DOI: 10.19110/1994-5655-2019-2-6-12

- Демографические и миграционные процессы на Российском Севере: 1980-2000 гг. / В.В. Фаузер [и др.]. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 168 с.

- Смирнов А.В. Человеческое развитие и перспективы формирования экономики знаний в российской Арктике // Арктика: экология и экономика. 2020. № 2 (38). С. 18-30. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-2-18-30

- Дитон А. Великий побег: здоровье, богатство и истоки неравенства. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 368 с.

- Смирнов А.В. Человеческий потенциал науки и образования северных регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 25. C. 60-72.

- Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Высшее образование как фактор сохранения городов в Уральском макрорегионе // Экономика региона. 2018. № 3. С. 914-926. DOI: 10.17059/2018-3-16

- Лыткина Т.С., Смирнов А.В. Российский Север в условиях глобальной неолиберальной политики: преодоление пространственного неравенства или вытеснение? // Мир России. 2019. Т. 28. № 3. С. 27-47. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-3-27-47

- Рыбаковский Л. Л. Стадии миграционного процесса // Миграция населения: приложение к журн. «Миграция в России». М., 2001. Вып. 5. 160 с.