Пространственные закономерности дифференциации уровня смертности от внешних причин

Автор: Кандрычын Сергей Вацлавович, Разводовский Юрий Евгеньевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 (78), 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью данной части работы является исследование распределения ряда показателей смертности от внешних причин на территории России и Беларуси за период 1980 - 2013 гг. Наряду с общими показателями смертности анализировались характеристики пространственного распределения показателей смертности от самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем. Результаты анализа демонстрируют сочетанный характер пространственного распределения всех исследуемых показателей насильственной смертности на территории России и Беларуси. Порядок рангового распределения по регионам демонстрировал значимость на всем временном интервале. Оценка пространственного распределения всей исследуемой группы показателей на территории Европейской России и Беларуси выявила устойчивый вектор роста в северном направлении. В рамках данной работы обсуждаются возможные причины сочетанного характера в пространственном распределении различных показателей группы смертности от внешних причин. Поиск интерпретации явления заставляет обратиться к этно-историческим и антропологическим основаниям структуры региональных популяций. Подтверждается тезис о том, что проблемы эпидемиологии насильственной смертности требуют использования междисциплинарных подходов.

Смертность от внешних причин, самоубийства, убийства, летальные отравления алкоголем, южные и северные регионы, российская федерация, беларусь, ранговые отношения, этническая история

Короткий адрес: https://sciup.org/147111286

IDR: 147111286 | УДК: 316.624

Текст научной статьи Пространственные закономерности дифференциации уровня смертности от внешних причин

Целью данной части работы является исследование распределения ряда показателей смерт ности от внешних причин на территории России и Беларуси за период 1980 – 2013 гг. Наряду с общими показателями смертности анализировались характеристики пространственного распределения показателей смертности от самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем. Результаты анализа демонстрируют сочетанный характер пространственного распределения всех исследуемых показателей насильственной смертности на территории России и Беларуси. Порядок рангового распределения по регионам демонстрировал значимость на всем временном интервале. Оценка пространственного распределения всей исследуемой группы показателей на территории Европейской России и Беларуси выявила устойчивый вектор роста в северном направлении. В рамках данной работы обсуждаются возможные причины сочетанного характера в пространственном распределении различных показателей группы смертности от внешних причин. Поиск интерпретации явления заставляет обратиться к этно-историческим и антропологическим основаниям структуры региональных популяций. Подтверждается тезис о том, что проблемы эпидемиологии насильственной смертности требуют использования междисциплинарных подходов.

Смертность от внешних причин, самоубийства, убийства, летальные отравления алкоголем, южные и северные регионы, Российская Федерация, Беларусь, ранговые отношения, этническая история.

Различные формы насильственной смертности формируются под действием одних и тех же причинных факторов, т. е. наблюдается определенное единство и перекрест действия механизмов детерминации [см., например, 15]. Соответственно, обоснован интерес к интегральному анализу пространственного распределения различных форм патологии поведенческой сферы, поскольку он способен расширить спектр теоретической интерпретации сразу нескольких показателей смертности. Именно эта общность механизмов детерминации является непременным условием проведения сравнительного анализа суммарных показателей насильственной смертности между регионами. Более того, сам такой анализ обычно направлен на поиск универсальных механизмов, на идентификацию ключевого или основных причинных факторов.

Имеющиеся региональные данные позволяют обсудить, как соотносятся в пространственном отношении показатели самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем на территории Европейской части России и Беларуси, а также оценить соответствие характера их распределения, представленной ранее полярности уровня насильственной смертности, направленной по географической оси «север – юг». Проведение сочетанного анализа распределения для группы показателей насильственной смертности оправдано как в теоретическом плане, так и в аспекте реализации эффективных мер социальной профилактики.

Выбранные для анализа показатели в силу своей социальной значимости неизменно являются предметом исследовательского интереса. В сумме они ох- ватывают более 1/3 случаев смертей от насильственных причин в популяции. По данным за 2006 год в общей структуре смертности от внешних причин доля самоубийств, убийств и случаев летального отравления алкоголем в России в сумме составила 37,1%, а в Беларуси – 40,9%. В предыдущей части отмечалось, что в Беларуси по сравнению с Россией в структуре насильственной смертности острые алкогольные отравления занимают больший удельный вес, в то время как в России больший удельный вес занимают убийства.

Методологические принципы и эмпирическая база исследования аналогичны представленной в первой части работы.

УСТОЙЧИВОСТЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОССИИ

Таблица 1 демонстрирует коэффициент ранговой корреляции региональных показателей смертности и от внешних причин в целом, и отдельно для показателей самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем по 73 регионам Российской Федерации, начиная с 1988 года и заканчивая данными за 2013 год (показатели летального отравления алкоголем сравнивались за период 1995 – 2013 гг.). В течение периода наблюдения регистрировалась значимая ранговая корреляция для всех показателей. Примечательно, что более высокие коэффициенты корреляции демонстрирует показатель убийств, что позволяет предполагать большую степень устойчивости в характере пространственного распределения этого показателя.

Большинство из представленных показателей группы насильственной смертности были устойчиво ниже в национальных автономиях Северо-Кавказского региона и в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых южных областях России. Наиболее высокий уровень смертности демонстрировали регионы Сибири. Таблица 2 представляет «лидеров и аутсайдеров» регионального списка смертности по отдельным причинам в 1988 и 2013 годах (летальные отравления алкоголем за 1995 и 2013 годы).

С целью уменьшить значимость этнокультурного (как и социокультурного) фактора в оценке межрегиональных различий уровня смертности на следующем этапе из общего массива регионов были исключены данные по национальным автономиям и городам Москве и Санкт-Петербургу. В результате исследуемую выборку составили 53 региона федерации. Русские доминируют в национальной структуре каждого из этих регионов. В данном случае коэффициент ранговой корреляции по уровню смертности от внешних причин был несколько ниже, но оставался статистически значимым для всех случаев (табл. 3). При этом наибольшую устойчивость в межрегиональном распределении вновь демонстрировал показатель убийств.

Полученные результаты демонстрируют наличие двух компонентов в динамике региональных показателей, один из которых обусловливает устойчивость географического распределения показателей, другой связан с изменением уровня смертности, включая региональные соотношения. Суммарный эффект их взаимодействия определяет долговременную динамику соотношения региональных показателей смертности. Очевидно, что быстрые изменения в структуре популяций, например, в результате массовой миграции, могут сопровождаться таким же быстрым изменением уровня насильственной смертности, однако ее оценка не проводилась в рамках настоящего исследования.

Таблица 1. Коэффициент ранговой корреляции показателей смертности от внешних причин в целом и отдельно для показателей самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем для 73 регионов Российской Федерации в сравнении с 1988 годом*

|

Показатель смертности |

Год |

|||||||

|

1988 |

1990 |

1998 |

2003 |

2006 |

2008 |

2010 |

2013 |

|

|

Внешние причины (вся группа) |

1,0 |

,86 |

,64 |

,74 |

,74 |

,72 |

,73 |

,64 |

|

Самоубийства |

1,0 |

,86 |

,79 |

,77 |

,72 |

,70 |

,72 |

,66 |

|

Убийства |

1,0 |

,86 |

,79 |

,82 |

,83 |

,81 |

,76 |

,78 |

|

Летальные отравления алкоголем |

1,0 (1995 г.) |

,85 |

,73 |

,72 |

,69 |

,64 |

,61 |

|

*За весь период корреляция значима для всех показателей; 0.01 level (2-tailed); p < .0001

Таблица 2. Регионы с наибольшими и наименьшими показателями смертности по отдельным причинам насильственной смерти в 1988 и 2013 годах

|

Показатель смертности (на 100 тыс. чел. населения) |

Год |

|||

|

1988 |

2013 |

|||

|

наибольший показатель |

наименьший показатель |

наибольший показатель |

наименьший показатель |

|

|

Внешние причины (вся группа) |

Республика Тыва 192,4 |

Республика Дагестан 56,3 |

Республика Тыва 326,9 |

Чеченская Республика 23,6 |

|

Самоубийства |

Республика Марий Эл 41,2 |

Республика Дагестан 3,9 |

Республика Бурятия 58,3 |

Чеченская Республика 0,7 |

|

Убийства |

Республика Тыва 42,2 |

Республика Дагестан 2,7 |

Республика Тыва 56,6 |

Рязанская область 3,3 |

|

Летальные отравления алкоголем (1995 – 2013 гг.) |

Алтайский край 93,5 |

Республика Дагестан 0,6 |

Республика Тыва 47,3 |

Чеченская Республика 0,2 |

Таблица 3. Коэффициент ранговой корреляции уровня смертности от внешних причин в целом и отдельно для показателей самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем для 55 регионов Российской Федерации, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и национальных автономий, в сравнении с 1988 годом*

|

Показатель смертности |

Год |

|||||||

|

1988 |

1990 |

1998 |

2003 |

2006 |

2008 |

2010 |

2013 |

|

|

Внешние причины (вся группа) |

1,0 |

,80 |

,61 |

,69 |

,63 |

,64 |

,59 |

46 |

|

Самоубийства |

1,0 |

,83 |

,81 |

,74 |

,68 |

,67 |

,70 |

,65 |

|

Убийства |

1,0 |

,82 |

,79 |

,73 |

75 |

,71 |

,74 |

,74 |

|

Летальные отравления алкоголем |

1,0 (1995 г.) |

,76, |

,61 |

,56 |

,55 |

,47 |

,47 |

|

*За весь период корреляция значима для всех показателей; 0.01 level (2-tailed); p < .0001

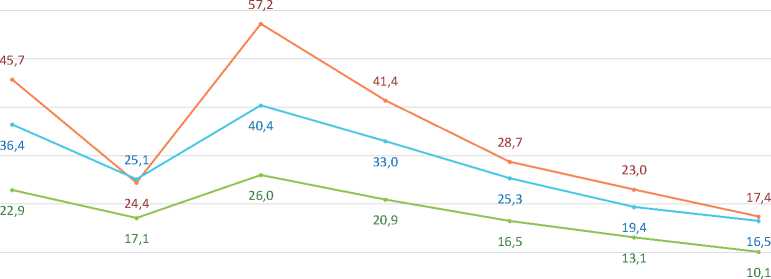

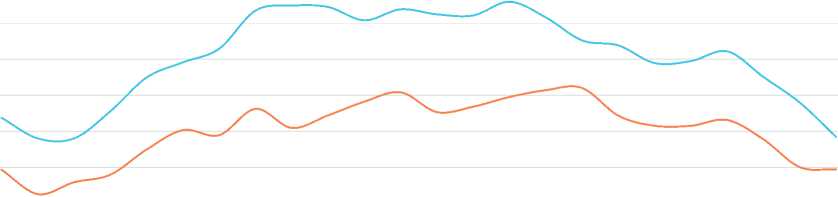

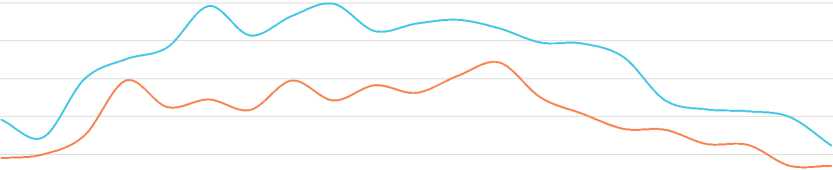

Анализ распределения показателей смертности по 40 регионам Европейской части России, по выше обозначенным трем географическим группам, выявил существование стабильного градиента в распределении всех трех показателей смертности с их ростом в направлении с юга на север (рис. 1 – 3) . Следует отметить, что разница между северной и южной группами регионов оставалась значимой (t-test) для всех рассматриваемых показателей. Рост показателей смертности, который наблюдался по всем показателям в 90-е годы, сопровождался увеличением межрегиональных различий, что означает более значимый вклад северных регионов в формирование общенациональных показателей смертности в этот период. Однако в годы относительной стабильности в социальной и экономической ситуации межрегиональные различия по оси «север – юг» в Европейской России сохраняли свою значимость.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТТЕРН

СМЕРТНОСТИ ОТ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРИЧИН В БЕЛАРУСИ

Распределение ранговых позиций областей Беларуси по уровню смертности (на 100 тыс. чел. населения) от внешних причин в целом и отдельно от самоубийств, убийств и отравлений алкоголем за период 1990 – 2013 гг. представлено в таблицах 4 – 7.

Ранговый порядок в течение всего периода характеризовался заметной устой- чивостью, некоторые перестановки наблюдались только между регионами, занимающими соседние позиции, в то время как «на полюсах» позиции регионов оставались практически неизменными.

Наименьшее число случаев изменения ранговых позиций по областям Беларуси демонстрировали показатели общей смертности от внешних причин и смертности от самоубийств.

Наибольшее число перестановок в ранговых позициях наблюдалось в случае оценки распределения показателя смертности от отравления алкоголем. Для этого же показателя были выявлены изменения рангового положения регионов по суммарным показателям на полюсах списка, в то время как крайние ранговые позиции показателей убийств и самоубийств соответствовали ранжированию группы смертности от внешних причин в целом.

Отмеченные изменения в уровне смертности между отдельными, чаще соседними регионами практически не влияли на устойчивый характер географического паттерна полярности между северной и южной группами областей. Таблица 8 демонстрирует среднее за период различие в показателях смертности между северной и южной группами регионов Беларуси (в %).

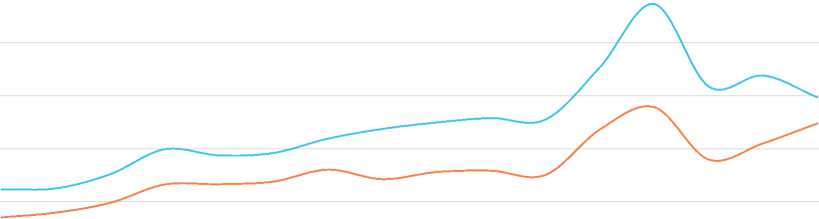

Устойчивый характер пространственного распределения исследуемых показателей смертности между северной и южной группами регионов Беларуси демонстрируют рисунки 4 – 6.

1988 1990 1998 2003 2006 2008 2013

-

• северная группа • центральная группа • южная группа

Рис. 1. Уровень смертности от самоубийств в северной, центральной и южной группах, объединяющих 40 регионов Европейской части Российской Федерации, за 1988 – 2013 гг.

1990 1998 2003 2006 2008 2010 2013

1 е северная группа

-

• центральная группа

-

• южная группа

Рис. 2. Уровень смертности от убийств в северной, центральной и южной группах, объединяющих 40 регионов Европейской части Российской Федерации, за 1988 – 2013 гг.

-

Паттерн географического распределения всех рассматриваемых показателей насильственной смертности демонстрирует устойчивую полярность – южные регионы страны (Брестская и Гомельская области) в течение всего периода наблюдения имели более низкие суммарные значения по сравнению с остальными областями, расположенными в центре и на севере.

Таким образом, на территории Беларуси, так же как и между регионами Европейской части России, регистрируется устойчивый градиент в распределении показателей смертности от внешних причин – как всей группы, так и отдельных ее составляющих – с ростом показателей насильственной смертности в северном направлении.

1995 1998 2003 2006 2008 2010 2013

-

• северная группа • центральная группа • южная группа

Рис. 3. Уровень смертности от отравлений алкоголем в северной, центральной и южной группах, объединяющих 40 регионов Европейской части Российской Федерации, за 1995 – 2013 гг.

Таблица 4. Ранговые позиции областей Беларуси по уровню показателя смертности от внешних причин, за период 1990 – 2010 гг. (указаны в порядке возрастания показателя)

|

Область |

Среднее за период |

Ранг* |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2010 г. |

|

Брестская |

121,8 |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

|

Гомельская |

143,7 |

II |

II |

II |

II |

II |

II |

II |

|

Могилевская |

159,8 |

III |

IV |

IV |

IV |

III |

III |

III |

|

Гродненская |

164,1 |

IV |

III |

III |

III |

IV |

IV |

IV |

|

Минская |

174,2 |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

|

Витебская |

187,1 |

VI |

VII |

VI |

VI |

VI |

VI |

VI |

*Случаи изменения в ранговом соотношении отмечены курсивом.

Таблица 5. Ранговые позиции областей Беларуси по уровню показателя самоубийств, за период 1990 – 2010 гг. (указаны в порядке возрастания показателя)

|

Область |

Среднее за период |

Ранг* |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Брестская |

24,3 |

I |

II |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

|

Гомельская |

26,8 |

II |

I |

II |

II |

II |

II |

II |

II |

|

Могилевская |

33,5 |

IV |

III |

III |

IV |

IV |

IV |

IV |

V |

|

Гродненская |

31,8 |

III |

IV |

IV |

III |

III |

III |

III |

III |

|

Минская |

38,3 |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

VI |

|

Витебская |

40,7 |

VI |

VI |

VI |

VI |

VI |

VI |

VI |

IV |

|

*Случаи изменения в ранговом соотношении отмечены курсивом. |

|||||||||

Таблица 6. Ранговые позиции областей Беларуси по уровню показателя убийств, за период 1990 – 2010 гг. (указаны в порядке возрастания показателя)

|

Область |

Среднее за период |

Ранг* |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Брестская |

6,6 |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

|

Гомельская |

9,5 |

III |

III |

III |

III |

III |

V |

II |

III |

|

Могилевская |

11,8 |

V |

VI |

VI |

V |

V |

IV |

III |

IV |

|

Гродненская |

8,2 |

II |

IV |

II |

II |

II |

II |

IV |

II |

|

Минская |

10,2 |

IV |

II |

IV |

IV |

IV |

III |

V |

V |

|

Витебская |

13,0 |

VI |

V |

V |

VI |

VI |

VI |

VI |

VI |

|

*Случаи изменения в ранговом соотношении отмечены курсивом. |

|||||||||

Таблица 7. Ранговые позиции областей Беларуси по уровню показателя летального отравления алкоголем, за период 1990 – 2010 гг. (в порядке возрастания показателя)

|

Область |

Среднее за период |

Ранг* |

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2010 г. |

|

Брестская |

13,2 |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

|

Гомельская |

18,9 |

II |

IV |

II |

II |

III |

III |

III |

IV |

|

Могилевская |

26,7 |

VI |

VI |

V |

V |

VI |

V |

VI |

V |

|

Гродненская |

23,7 |

IV |

II |

III |

III |

IV |

III |

IV |

III |

|

Минская |

22,5 |

III |

V |

VI |

IV |

II |

II |

II |

II |

|

Витебская |

26,5 |

V |

III |

IV |

VI |

V |

VI |

V |

VI |

*Случаи изменения в ранговом соотношении отмечены курсивом.

Таблица 8. Различия в уровне отдельных показателей смертности между северной и южной группами регионов Беларуси, в среднем за период 1990 – 2010 гг., %

|

Показатель смертности |

Различие (%) |

|

Внешние причины (вся группа) |

21,8 |

|

Самоубийства |

28,7 |

|

Убийства |

24,9 |

|

Летальные отравления алкоголем |

34,1 |

1985 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

северные области

южные области

Рис. 4. Средние показатели смертности от самоубийств в южной и северной группах областей Беларуси, за 1985 – 2012 гг.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

южные области

северные области

Рис. 5. Средние показатели убийств в южной и северной группах областей Беларуси, за 1990 – 2010 гг.

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2005 2008

южные области

северные области

Рис. 6. Средние показатели смертности от интоксикации алкоголем в южной и северной группах областей Беларуси, за 1990 – 2010 гг.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представлен сочетанный характер пространственного распределения показателей смертности от самоубийств, убийств и летального отравления алкоголем на территории Российской Федерации и Беларуси. Устойчивый характер рангового распределения регионов по указанным показателям смертности свидетельствует о том, что факторы, ответственные за его формирование, имеют интегральную природу.

Механизмы формирования указанной географической полярности остаются неясными. Трудности с интерпретацией данного явления перечислялись ранее. Одна из них связана с комплексным содержанием каждого из показателей смертности, каждый из них неоднороден и имеет полифакторную природу. В то же время одним из условий данного исследования является предположение о том, что в генезе всех составляющих показателя насильственной смертности лежат некие общие причинные механизмы, имеющие разноплановое и перекрестное влияние и служащие своеобразным региональным фоном.

Многие из исследователей в качестве такого «фонового» или основного причинного фактора предлагают рассматри- вать стереотипы (или паттерны) потребления алкоголя, обусловленные как социокультурными, так и медико-биологическими (физиологическими) причинами [8-11; 21-24].

Тут обоснованны общеевропейские сопоставления. В странах Северной Европы при более низком общем уровне потребления алкоголя на душу населения регистрируется более высокий уровень насильственной смертности по сравнению со странами Южной Европы, что объясняется преобладанием в них так называемого интоксикационно-ориентированного или фестивального стиля употребления алкоголя, при котором большие дозы крепких алкогольных напитков выпиваются за короткий промежуток времени [23; 24]. «Фестивальный» стиль потребления алкоголя часто называется в качестве основной причины высокого уровня насильственной смертности в России и Беларуси [11; 24].

Региональные стереотипы потребления алкоголя вполне могут претендовать на роль универсального механизма, имеющего разнонаправленное действие и интегральную значимость в формировании показателя насильственной смертности. Однако корректное обосно- вание этого предположения связано с рядом трудностей (подобных примеру с интерпретацией региональных вариаций самоубийств).

Не вступая в полемику с данной позицией, стоит задуматься над причинами возникновения региональной специфики паттерна употребления алкоголя, а также над причинами формирования отличительных стереотипов потребления алкоголя в границах различных географических и этно-исторических ареалов. Дополнительного объяснения требуют причины формирования отличительных стереотипов в употреблении алкоголя в регионах со сходными социальными, экономическими и культурными характеристиками, особенно принимая во внимание уравнительную специфику советского периода. Несмотря на то, что фактор злоупотребления алкоголем может рассматриваться в качестве основного механизма и способа реализации причин, ответственных за формирование преждевременной смертности, это никак не объясняет межрегиональных различий, связанных с паттерном его потребления, или же различий в биологическом и социокультурном эффекте от потребления алкоголя. Тут требуется подключение дополнительных объяснений.

Вероятно, локальные традиции и физиологический эффект употребления алкоголя следует рассматривать в совокупности с другими факторами, ассоциированными с антропологическими (физиологическими, собственно, как и культурными) характеристиками популяции. Иными словами, есть основания предполагать, что сам фактор злоупотребления алкоголем подпадает под действие обозначенных выше «фоновых» причин, оставаясь при этом одним из наиболее значимых механизмов, определяющих частоту разных вариантов насильственной смерти.

В предыдущих исследованиях высказывалось мнение, что на роль такого фонового фактора, имеющего этно-исторические основания и определяющего разноплановые проявления жизни региональных популяций, также могут претендовать психофизиологические и психосоциальные характеристики популяции, такие как темперамент, импульсивность и др. [2; 3; 7]. Близким по своему содержанию к ним выступает и понятие пассионарности, предложенное Гумилевым, которое неизменно предполагает обращение к этно-историческому фундаменту региональных популяций [1]. В рамках работ вышеупомянутой исторической школы Анналов особую значимость приобретает понятнее региональной ментальности, подразумевающее совокупность психофизиологических и культурных характеристик популяции [12; 25]. Однако все из перечисленных факторов по известным причинам остаются в роли более либо менее приемлемой для научного дискурса гипотезы, а возможности их научной верификации существенно ограничены.

В рамках данной работы отмечался сочетанный характер в вариациях различных составляющих общего показателя смертности от внешних причин, таких как самоубийства, убийства, летальные отравления алкоголем. Однако спектр показателей, распределение которых соответствует данному пространственному паттерну еще шире, наряду с медико-демографическими показателями он включает показатели преступности, сиротства и некоторые характеристики электорального поведения [7; 14; 26].

Обоснованным представляется дополнение к этому списку показателей заболеваемости и смертности в группах патологии сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований. Следует подчеркнуть, что в ходе обсуждения

«Албанского парадокса» [13] в качестве одной из гипотез приводился пример влияния этно-исторического фактора на характер пространственного распределения показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований [16]. Эта зависимость наблюдается на многих европейских территориях, и она совпадает с градиентом пространственного распределения показателей смертности от внешних причин, что заставляет предполагать общность причинных механизмов. Данные по эпидемиологии онкологической заболеваемости и смертности по регионам Беларуси в целом подтверждают указанную тенденцию [15], в то время как статистика по регионам Европейской части России тут не столь показательна.

Полученные результаты подтверждают обоснованность представленных в первой части работы выводов об устойчивом и комплексном характере различий региональных показателей насильственной смертности и существовании вектора их роста в северном направлении. Однако в данном случае расширение эмпирической базы исследования не связано с появлением дополнительных возможностей в проведении теоретической интерпретации, поскольку сами факторы детерминации устойчивых различий уровня смертности между регионами остаются недоступны для исследователя.

Следует подчеркнуть, что причины, ответственные за формирование обсуждаемых региональных различий, не лежат на поверхности социальной и культурной жизни, поэтому исследователи чаще называют их «глубинными», хотя конкретно и не указывают на направленность их дифференциации [см., например, 11]. Предполагаемый «глубинный» потенциал регионального различия устойчиво проявлял себя в различных исторических и социальных условиях в соседних областях России и Беларуси, причем как в советский период с максимально достижимой социальной гомогенизацией жизни общества, так и в период социальной трансформации, когда значимость механизмов социальной регуляции значительно ослабла. Подобная историческая устойчивость географического паттерна распределения показателей смертности от внешних причин неизменно предполагает обращение к более раннему историческому периоду, когда происходило формирования населения современных регионов. Представляется обоснованным, что именно с историческими координатами следует соотносить глубину причинных механизмов, обусловливающих устойчивые различия комплекса демографических показателей.

В контексте проводимой дискуссии особый интерес приобретает вопрос о том, как соотносятся такие понятия, как «социальный или культурный капитал», «капитал рода», «архетип и коллективное бессознательное», «антропологический тип». Иными словами, насколько правомерно суждение о том, что определенный антропологический тип, а в последующем этническая группа, набирает свой «капитал» и наращивает его в историческом измерении [2; 15]. Аналогичным образом можно оценивать динамическое содержание понятия «архетип», которое подразумевает не просто преемственность в развитии и исходную заданность форм, а развитие и особую историческую актуализацию, сопровождающуюся структурной модификацией, появлением новых биологических и культурных качеств. В то же время за этим добавлением нового отчетливо прослеживается исходный остов. Тут можно говорить об определенной заданности или «оси развития», в ходе которого происходит сочетанное формирование ряда характеристик насильственной смертности в популяции.

Причем характеристики ментальной сферы как бы естественным образом накладываются на отличительные антропо-морфологические признаки популяции, и поиск научных объяснений, как правило, ограничивается самим фактом фиксирования подобных зависимостей.

В указанном контексте могли бы выглядеть научными рассуждения о существовании генов универсального (широкого) действия, которые параллельно определяют формирование нескольких ключевых антропологических и психологических признаков популяции, включая склонность к проявлению агрессии. Подобные рассуждения можно было бы представить как расширенный вариант гипотезы об универсальном гене (Generalist gene hypothesis) [11]. Наличие подобного гена (или группы генов) могло бы обусловливать проявления различных форм деструктивного поведения в популяции. Также «удобными» могут быть представления о генетическом механизме регуляции, ответственном за формирование определенной базовой или фоновой характеристики психостатуса популяции: темперамента, импульсивности, шизотипии и т. д. [см., например, 17; 18]. Вполне удачно в канву подобных рассуждений ложатся и представленные сведения о сочетанном характере проявлений различных форм деструктивного поведения, в популяциях, представляющих различные этно-исторические и антропологические ареалы.

Однако подобные «механистические» гипотезы о роли генетических факторов в развитии устойчивых поведенческих стереотипов, проявляющихся в масштабе популяции, имеют существенные ограничения и могут рассматриваться только в качестве эвристической схемы. В таком случае наряду с вопросом о конкретном механизме генетического влияния возникает вопрос о содержании самой фо- новой характеристики, которая способна определять разные проявления региональной ментальности. Нельзя исключить возможность того, что определенные генетические признаки популяции ассоциированы с действием обсуждаемой «глубинной» или фоновой детерминанты, однако не могут рассматриваться в качестве первопричины. В то же время сам материал исследования демонстрирует трудности не только с доказательством данной гипотезы, но и указывает на невозможность определения границ подобной универсальности в механизмах детерминации (из-за широты охвата разнородных признаков), поэтому данная гипотеза никак не в состоянии преодолеть свой спекулятивный характер.

Более предпочтительны представления о существовании механизма наследования набора ментальных характеристик, который проявляет себя как на индивидуальном, так и на родовом и популяционном уровнях. Следует подчеркнуть, что сам механизм наследования (даже в сугубо биологическом его понимании) значительно шире, чем процесс передачи и трансформирования генетической информации, а его переложение в русло социального и исторического развития делают предполагаемые факторы практически неуловимыми для исследования. Тем не менее на современном этапе знаний о человеке и обществе будет правильнее ограничиться такими обобщенными формулировками.

После ознакомления с материалом исследования может появиться вопрос о целесообразности обращения к подобным «глубинным механизмам», поскольку они не доступны манипулированию. Тут можно прикрыться рассуждениями о значимости регионального прогнозирования в развитии демографических процессов. Однако практическая ценность подобного прогнозирования сегодня хо- рошо известна: «если у вас существуют невосполнимые человеческие потери, то компенсируйте их притоком трудовых мигрантов; где больше – где меньше, вот и вся наука».

Существует мнение, что обсуждаемые различия в показателях смертности лучше просто игнорировать, не создавая почвы для деятельности «недобросовестным» политикам. Однако попытки упрощения в интерпретации значимости исторической и социокультурной составляющей в формировании показателей здоровья на практике чаще сопровождаются такими же упрощенными попытками и декларациями в решениях социальных проблем. Деятельность человека и общества находится под влиянием сразу нескольких детерминирующих механизмов, большинство из которых формировались в ходе истории [6].

Когда наука, как и общество, относится к истории как к атавизму, прикрывая свое безразличие патриотическими лозунгами, то ускоренно теряется потенциал развития. В то же время обсуждаемый в данной работе демографический градиент не самый «проблемный». Более значим по своему социальному содержанию вектор цивилизационный, связанный с ростом демографического неблагополучия в направлении с запада на восток Европейского континента [4; 5]. Этот цивилизационный градиент в распределении показателей здоровья, который манифестирует на территории Украины и Беларуси по аналогии с градиентом этно-историческим, фактически выпадает из сферы интересов современной социальной медицины.

Обращение к подобным механизмам детерминации указывает на сложность предложенных задач, однако значимость устойчивых ментальных форм, связанных с вектором антропологического развития человека и популяции, никак не отменяет, а только подчеркивает роль духовного выбора. Биологическая природа человека, равно как и неблагоприятные социальные условия, является вызовом его духовному содержанию, а как именно он реализует свой жизненный потенциал или в какое русло будет направлен поток его пассионарности, зависит от индивидуального и коллективного выбора (проблема обсуждается в трудах А.Дж. Тойнби, Л.Н. Гумилева). Без обращения к духовности как стержню в жизни человека и общества решение проблемы преждевременной смертности не представляется возможным. Такое историческое движение – это всегда движение «снизу», это всегда выбор отдельных индивидуумов (правда, чаще выбор неосознанный). Попытки оформить его в виде очередного «национального проекта», вероятно, закончатся миграционными потоками, участники которых будут демонстрировать более низкие показатели смертности от внешних причин.

ВЫВОДЫ

Методы эпидемиологического анализа не могут объяснить, каким образом реализуется влияние социокультурных и антропобиологических факторов на формирование устойчивых различий в региональных показателях смертности от внешних причин. В то же время они являются полезным инструментом в распознавании масштабов проблемы и в выборе дальнейшего исследования. Кроме того, на основании устойчивых закономерностей в географическом распределении показателей смертности, которые по разным регионам Европы наблюдаются уже более двух столетий, можно сформулировать некоторые из принципов регионального анализа:

-

1. Изучение географического паттерна распределения показателей смертности от внешних причин неизменно требу-

- ет обращения к истории формирования современного населения регионов. Другими словами, исторический подход является одним из базовых в изучении регионального разнообразия. Пример устойчивого распределения региональных показателей смертности в Европейской части России и Беларуси указывает на правомочность суждения о том, что формирование актуальных демографических показателей происходит в заранее заданных исторических рамках.

-

2. Влияние исторического фактора на показатели смертности от насильственных причин обнаруживает тесную зависимость от этнического состава популяций. Поскольку указанная зависимость реализуется в долговременной исторической перспективе, остается неясным, какие из причинных механизмов, ассоциированных с этнической принадлежностью, являются наиболее значимыми. Несмотря на первоочередность факторов социальной и культурной природы, нельзя полностью игнорировать их зависимость от антропологических характеристик популяции.

-

3. Социальные и культурные изменения в жизни общества сопровождаются изменениями в уровне смертности от внешних причин. В то же время динамика показателей смертности по регионам бывшего СССР указывает на то, что указанная социально опосредованная динамика уровня смертности не сопровождается значимыми изменениями ранее существовавших межрегиональных различий.

-

4. Мультифакторный характер формирования социальных и демографических показателей является существенным методологическим барьером в их интерпретации. Представленная проблема устойчивости в пространственном распределении показателей смертности от внешних причин относится к проблемной сфере приложения различных научных дисциплин. И хотя подобная декларация о необходимости использования междисциплинарных подходов сегодня является правилом хорошего тона, попытки ее воплощения на практике всегда сопряжены с очевидными трудностями.

Список литературы Пространственные закономерности дифференциации уровня смертности от внешних причин

- Гумилев, Л. Н. География этноса в исторический период /Л. Н. Гумилев. -Л.: Наука, 1990. -278 с.

- Кандрычын, С. Антропологические типы в поле истории: Устойчивые основания региональной ментальности (Пример Беларуси) /С. Кандрычын//Zwierciadlo Etnologiczne. -2013. -№ 2. -C. 21-34.

- Кандрычын, С. Брэсцкая i Вiцебская вобласцi як два палюсы ментальнай прасторы Беларусi /С. Кандрычын//Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. -2012. -№ 1. -С. 112-144.

- Кандрычын, С. Дифференциация социального пространства Украины и Беларуси как эффект «столкновения цивилизаций» /С. Кандрычын//Социология: теория, методы, маркетинг. -2008. -№ 4. -С. 74-96.

- Кандрычын, С. Украина и Беларусь в ареале столкновения цивилизаций: по данным социальной и демографической статистики /С. Кандрычын. -Saarbrucken: Palmarium publishing, 2014. -160 с.

- Кондричин, С. О методе исследования исторических структур /С. Кондричин//КЛИО. -2008. -№ 4. -С. 10-19.

- Кондричин, С. Региональная дифференциация электоральных установок, уровня самоубийств и смертности от насильственных причин: К вопросу об этногенезе социального поведения /С. Кондричин//Социологический журнал. -2000. -№ 3/4. -С. 98-117.

- Разводовский, Ю. Е. Алкоголь и суициды в странах Восточной Европы /Ю. Е. Разводовский//Суицидология. -2014. -№ 3. -С. 18-28.

- Разводовский, Ю. Е. Алкогольные проблемы в Беларуси: эпидемиологический анализ /Ю. Е. Разводовский. -Saarbrucken: LAP, 2012. -237 с.

- Разводовский, Ю. Е. Алкоголь и суициды в Беларуси: эпидемиологический анализ /Ю. Е. Разводовский. -Saarbrucken: LAP, 2012. -81 с.

- Тенденции смертности в России в 1980 -1990-х годах (региональный уровень) /В. И. Стародубов, А. Е. Иванова, В. Г. Семенова, Э. В. Кондракова Г. Н. Евдокушкина//Здравоохранение Российской Федерации. -2003. -№ 4. -С. 23-28.

- Braudel, F. History and the Social Sciences: The Longue Duree /F. Braudel. -Chicago: University of Chicago Press, 1980. -P. 25-54.

- Gjonsa, A. Albanian paradox, another example of protective effect of Mediterranean lifestyle /A. Gjonsa, M. Bobak//Lancet. -1997. -Vol. 350. -P. 1815-1817.

- Kandrychyn, S. Ethnic history and longue duree: Geography of suicide and electoral patterns in Russia /S. Kandrychyn. -Saarbrucken: LAP, 2014. -92 р.

- Kandryčyn, S. Geografia społeczna i kontury historii: Podziały historyczne Białorusi w świetle danych statystyki społecznej, medycznej i demograficznej /S. Kandryčyn. -Warszawa: Semper, 2008. -178 s.

- Kondrichin, S. V. Albanian paradox, another example of protective effect of Mediterranean lifestyle? (letter) /S. V. Kondrichin//Lancet. -1998. -Vol. 351. -P. 835.

- McAllister, T. W. Genetic polymorphisms in the expression and treatment of neuropsychiatric disorders /T. W. McAllister, L. Summerall//Current Psychiatry Reports. -2003. -Vol. 5. -№ 5. -P. 400-409.

- Modinos, G. Schizotypy and brain structure: a voxel-based morphometry study /G. Modinos, A. Mechelli, J. Ormel, N. А. Groenewold, A. Aleman, P. K. McGuire//Psychological Medicine. -2010. -Vol. 40. -№ 9. -P. 1423-1431.

- Morselli, H. Suicide: An essay on comparative moral statistics /H. Morselli. -New York: D. Appleton, 1903. -372 p.

- Plomin, R. Generalist genes and learning disabilities /R. Plomin, Y. Kovas//Psychological Bulletin. -2005. -Vol. 131. -№ 4. -P. 259-617.

- Razvodovsky, Y. E. Beverage specific alcohol sale and mortality in Russia /Y. E. Razvodovsky//Alcoholism. -2010. -46. -№ 2. -P. 63-75.

- Room, R. Can alcohol expectancies and attributions explain Western Europe’s north-south gradient in alcohol’s role in violence? /R. Room, S. Bullock//Contemp Drug Probl. -2002. -Vol. 29. -№ 3. -P. 619-648.

- Stickley, A. Alcohol poisoning in Russia and the countries in the European part of the former Soviet Union, 1970 -2002 /A. Stickley, M. Leinsalu, E. Andreew, Y. E. Razvodovsky, D. Vagero, M. McKee//Eur J Pub Health. -2007. -Vol. 17. -№ 5. -P. 444-449.

- Stickley, A. Alcohol and mortality in Russia: A historical perspective /A. Stickley, Y. Razvodovsky, M. McKee//Public Health. -2009. -Vol. 123. -P. 20-26.

- Vovelle, M. Ideologies and mentalities /M. Vovelle. -Cambridge: Polity Press, 1990. -263 p.

- Walberg, P. Economic change, crime, and mortality crisis in Russia: regional analysis /P. Walberg, M. McKee, V. Shkolnikov, L. Chenet, D. Leon//BM J. -1998. -Vol. 317. -P. 312-318.