Пространственные закономерности позднепротерозойско-кембрийских эндогенных процессов Канино-Тимано-Печорского региона

Автор: Степаненко В.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (327), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведены обобщение фактического материала по магматизму и метаморфизму Канино-Тимано-Печорского региона и пространственный анализ размещения продуктов эндогенных процессов в позднем протерозое - раннем кембрии. Выявлена концентрированная локализация продуктов двух автономных мантийных плюмов, дававших начало магматическим комплексам и относительно высокотемпературному региональному метаморфизму в двух обособленных друг от друга пространствах - «Северном» и «Южном». Они разделены амагматичной территорией протяженностью 250-300 км с относительно низким уровнем региональных метаморфических преобразований осадочных пород.

Магматизм, метаморфизм, тиманский мегаблок, поздний докембрий, мантийный плюм

Короткий адрес: https://sciup.org/149139981

IDR: 149139981 | УДК: 552.3

Текст научной статьи Пространственные закономерности позднепротерозойско-кембрийских эндогенных процессов Канино-Тимано-Печорского региона

Канино-Тимано-Печорский регион (КТПР) включает в себя хр. Канин Камень, Тиманский кряж, Ижма-Печорскую впадину и соответствует Тиманскому мегаблоку фундамента Печорской плиты, который наращивает с северо-востока эпикарельский остов ВосточноЕвропейского кратона. От остальной части плиты (Большеземельского мегаблока) он отделен Чаркаю-Пылемецкой и Илыч-Чикшинской зонами разломов (рис. 1). Эти зоны фиксируют местоположение рифтовых зон и образовавшихся вследствие их замыкания зон субдукции восточных частей Печорской плиты и Тиманского мегаблока [3—5].

В отличие от внутренних (восточных в современных координатах) частей плиты, Тиманский мегаблок формировался на коре континентального типа [5]. Его становление сопровождалось особым набором и последовательностью эндогенных петрогенетических процессов, которые генерировались глубинными потоками вещества и энергии, вызывавшими плавление и преобразование субстратов как в земной коре, так и в мантии.

Свидетельством таких преобразований на уровне мантии является обнаружение ксенолитов флогопитизи-рованных эклогитов в кимберлитах на Среднем Тимане. По особенностям химического состава первичных минералов (пиропа и омфацита) эклогиты принадлежат к мантийным породам графит-пироповой фации глубинности. Флогопит замещает и обрастает минералы эклогитов. Возрастные характеристики, определенные К-Ar-методом, составляют 1130 ± 45 млн лет для эклогита (порода в целом) и 980 ± 34 млн лет для флогопита [16].

-

* 6 декабря 2021 года закончил свой земной путь Виталий Иванович Степаненко — известный исследователь Тимана, проработавший в Институте геологии четверть века. И хотя с 1996 года его деятельность не была связана с наукой, вопросами геологии Тимана и сопредельных территорий он продолжал интересоваться. Свидетельством тому являются публикации, посвященные плюмовому магматизму северо-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы.

За две недели до кончины Виталий Иванович попросил посмотреть материалы, которые собирал для статьи, и, осознавая, что не успеет ее закончить, по возможности доработать и опубликовать в соавторстве. Ознакомившись с рукописью, мы поняли, что она практически готова, поэтому сделали лишь незначительные исправления, сохранив все его представления и выводы по рассматриваемой проблеме.

Д. г.-м. н. В. Л. Андреичев, к. г.-м. н. А. А. Соболева

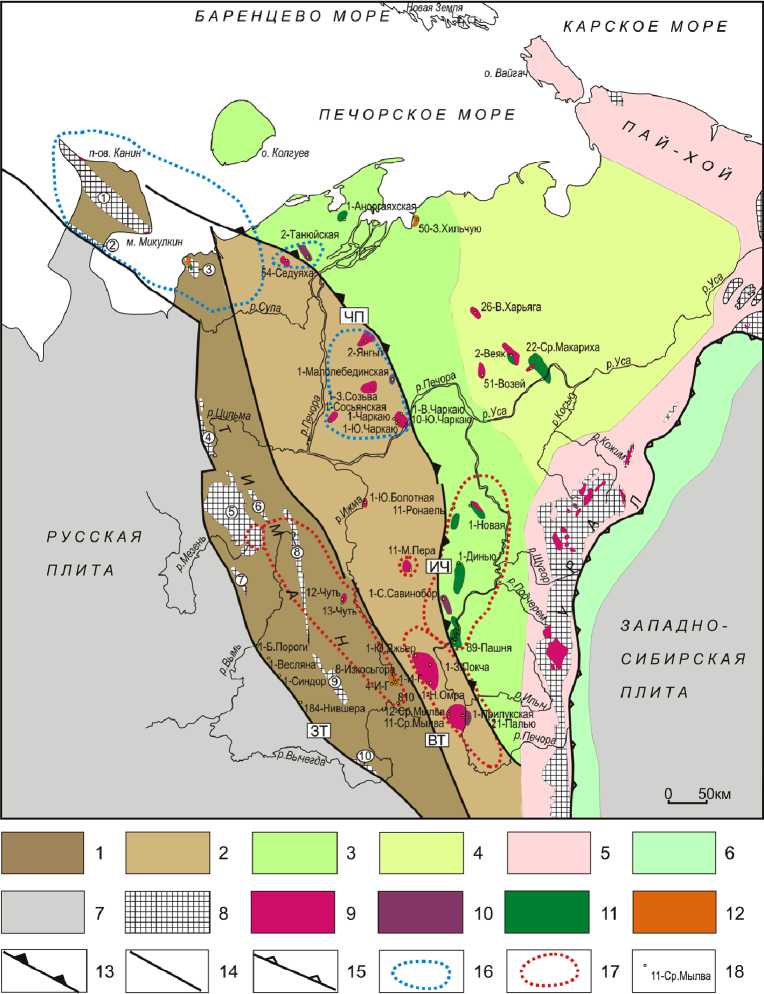

Рис. 1. Геологическая схема фундамента Печорской плиты по: [Белякова и др., 2008] с дополнениями

1—4 — коровые блоки фундамента Печорской плиты: 1—2 — Тиманский мегаблок: 1 — Тиманская и 2 — Ижемская зоны, 3—4 — Большеземельский мегаблок: 3 — Печорская и 4 — Большеземельская зоны; 5 — Западно-Уральская мегазона и Пай-Хой; 6 — Восточно-Уральская мегазона; 7 — Русская и Западно-Сибирская плиты; 8 — места выходов на поверхность допозд-некембрийских пород; 9—12 — неопротерозойские плутонические породы, вскрытые скважинами или выходящие на поверхность: 9 — граниты и гранодиориты, 10 — габбродиориты, диориты и плагиограниты, 11 — габбро, 12 — габбро, граносие-ниты, сиениты и монцониты; 13 — Припечорская система разломов: Чаркаю-Пылемецкая (ЧП) и Илыч-Чикшинская (ИЧ) зоны разломов; 14 — Западно-Тиманский (ЗТ) и Восточно-Тиманский (ВТ) разломы; 15 — Главный Уральский надвиг; 16—17 — участки проявления эндогенной активности в пределах пространств: 16 — «Северного» и 17 — «Южного»; 18 — места расположения глубоких скважин. Цифры в кружках: 1 — хребет Канин Камень, 2 — мысы Лудоватые, 3 — Северный Тиман, 4 — Цилемский вал, 5 — Четласское поднятие, 6 — Кислоручейский вал, 7 — Обдырское поднятие, 8 — Вымская гряда, 9 — Очпарма, 10 — Джеджимпарма

Fig. 1. Geological scheme of the basement of the Pechora plate according to [5] with additions

1—4 — crustal blocks of the basement of the Pechora Plate: 1—2 — Timan megablock: 1 — Timan and 2 — Izhma zones; 3—4 — Bolshezemelskii megablock: 3 — Pechora and 4 — Bolshezemelskaya zones; 5 — West Uralian megazone and Pay-Khoy; 6 — East Uralian megazone; 7 — Russian and West Siberian plates; 8 — outcrops of pre-Late Cambrian rocks; 9—12 — Neoproterozoic plutonic rocks drilled by boreholes or exposed to the surface: 9 — granites and granodiorites; 10 — gabbrodiorites, diorites, and plagiogranites; 11 — gabbro; 12 — gabbro, granosyenites, syenites, and monzonites; 13 — Pripechora fault system: Charkayu-Pylemetskaya (ЧП) and Ilych-Chikshinskaya (ИЧ) fault zones; 14 — West Timan (ЗТ) and East Timan (ВТ) faults; 15 — Main Uralian thrust fault; 16—17 — sites of endogenous activity display within the areas: 16 — “Northern” and 17 — “Southern”; 18 — locations of deep boreholes. Numbers in circles: 1 — Kanin Kamen’ ridge, 2 — Ludovatye capes, 3 — Northern Timan, 4 — Tsil’ma uplift, 5 — Chetlas uplift, 6 — Kisloruchey uplift, 7 — Obdyr uplift, 8 — Vym’ ridge, 9 — Ochparma, 10 — Dzhedzhimparma

В монографии [12] по имевшимся на то время геологическим и геохронологическим данным была прослежена последовательность эндогенных процессов в позднем протерозое — раннем кембрии Канино-Тиманского региона, которая представлялась следующим образом:

-

• толеитовый магматизм;

-

• региональный метаморфизм и палингенное гра-нитообразование в зонах метаморфизма амфиболитовой фации;

-

• разноочаговый габбро-сиенит-гранитовый магматизм и сопряженный с ним щелочной флюидный поток;

-

• щелочной базитовый и ультрамафитовый магматизм и сопряженный с ним щелочной флюидный поток.

Накопленный к настоящему времени фактический материал и главным образом данные бурения по верхнепротерозойскому фундаменту к востоку от Тиманского кряжа позволили выполнить пространственный анализ размещения продуктов эндогенных процессов. При этом обнаружена концентрированная локализация продуктов плюмов, дававших начало магматическим комплексам [18] и относительно высокотемпературному региональному метаморфизму в двух обособленных друг от друга пространствах. «Северное» пространство включает хр. Канин Камень и Северный Тиман, а также прилегающую к ним с востока территорию до Чаркаю-Пылемецкой зоны разломов. «Южное» пространство охватывает южную часть Среднего Тимана, северную часть Южного Тимана и расположенную к востоку территорию до Илыч-Чикшинской зоны разломов (рис. 1). Эти пространства разделены амагма-тичной территорией с относительно низким уровнем региональных метаморфических преобразований осадочных пород.

Толеитовый магматизм

Наиболее полное описание толеитовых магмати-тов дано в работе [12], в которой выделено четыре магматических комплекса.

На Северном Тимане локализован барминско-чер-норецкий габбро-долеритовый комплекс, представленный относительно крупными интрузивами, ассоциируемыми с гранитами массивов Большой Камешек и Сопки Каменные. Их размеры варьируют от первых тысяч квадратных метров до нескольких квадратных километров. В Бугровской зоне разломов рядом скважин вскрыты тела базитов, содержащих медно-нике-левую сульфидную минерализацию [7, 19]. Первичный минеральный состав, установленный по реликтам маг-матогенных минералов, характеризуется комбинацией плагиоклаза, клинопироксена и интерстициональ-ного микропегматита. В редких случаях и в небольшом количестве к ним присоединяется коричневая роговая обманка типа баркевикита. Цветовой индекс базитов, варьирующий в интрузивах Сопок Каменных и Большого Камешка от 40 до 50 %, обратно пропорционален содержанию микропегматита (0–5 %). Для дайкообразного интрузива мыса Бармин цветовой индекс снижается до 25 %, а содержание микропегматита увеличено до 12—14.5 %. Это наиболее лейкократовые разности базитов комплекса. Породы претерпели региональный метаморфизм. Современный минераль- 18

ный состав интрузивных базитов, как правило, соответствует парагенезису зеленосланцевой фации метаморфизма: кислый плагиоклаз + уралитовая роговая обманка и (или) актинолит + эпидот + титанит ± биотит ± хлорит.

Северотиманско-канинский долеритовый комплекс представлен маломощными до 1–2, реже до 5 м дайками и силлами протяженностью от нескольких десятков метров до 2 км, распространёнными как на Северном Тимане, так и на хр. Канин Камень. Базиты метаморфизованы изофациально с вмещающими толщами. В условиях зеленосланцевой фации преобразования минерального состава долеритов выражаются в деанортизации плагиоклаза, развитии уралитовой роговой обманки, актинолита, эпидота и иногда биотита и хлорита. В большинстве случаев при этом сохраняется возможность определения первичных магма-тогенных структур. Базиты, преобразованные в условиях амфиболитовой фации, представляют собой ортоамфиболиты состава: роговая обманка + андезин + + клиноцоизит, развивающийся по плагиоклазу, + биотит, развивающийся по роговой обманке, + гранат. Они выявлены в микулкинской антиклинали, расположенной в юго-восточной части хр. Канин Камень, а также в районе устья р. Б. Пидерцелха на северо-западе хр. Канин Камень.

Барминско-чернорецкий комплекс полагался более древним, потому что известны пересечения его интрузивов дайками долеритов северотиманско-ка-нинского комплекса. Однако площади распространения этих комплексов совмещены. Известно также, что длительность действия толеитовых плюмов составляет обычно несколько миллионов лет [14]. Тела долери-тового комплекса часто пропилитизированы, что вызвано их контактами со слаболитифицированными вмещающими осадочными породами. Для тел бази-тов, вскрытых скважинами в Бугровской зоне разломов, установлено, что они внедрялись в слаболитифи-цированные толщи [19].

Породы среднетиманского долеритового комплекса выявлены в юго-восточной части Четласского Камня. Отдельные тела зафиксированы скважинами, вскрывшими фундамент в пределах Ижемской зоны. Комплекс представлен дайками и силлами мощностью до 5 м, но обычно менее 1 м. Долериты преобразованы, часто пропилитизированы и изменены региональным метаморфизмом изофациально с вмещающими осадочными породами. Слабометаморфизованные долери-ты обнаружены к западу от Центрально-Тиманского разлома. Они обладают первичной порфировидной структурой с хорошо выраженными вкрапленниками плагиоклаза (Аn30-50) и гломеропорфировыми сростками авгита. Во внутренних частях тел относительно большой (~5 м) мощности фиксируется развитие интерстициального микропегматита. В отдельных телах отмечено присутствие коричневой роговой обманки, формирующей узкие каймы вокруг кристаллов клинопироксена. К востоку от Центрально-Тиманского разлома долериты сложены фибробластовым агрегатом актинолита, кислым плагиоклазом, эпидотом, хлоритом. В зависимости от обстановки может присутствовать биотит. По минеральному составу они аналогичны базитам северотиманско-канинского долеритово-го комплекса.

К среднетиманскому комплексу целесообразно также относить вскрытую скв. 810 на Южном Тимане интрузию кварцевых габбро-долеритов (выделявшуюся в самостоятельный южнотиманский габбро-доле-ритовыый комплекс). Породы имеют диабазовую структуру. Их состав: соссюритизированный плагиоклаз (андезин-лабрадор) — до 30 %, клинопироксен, замещенный уралитом, — до 30 %, хлорит — до 10 %, карбонаты — до 10 %, рудные минералы и апатит — до 10 %. Во внутренней части тела появляются обильные участки микропегматитов. Далее на юго-восток, а также на Очпарме и Джеджимпарме долеритов не обнаружено.

Среднетиманский долеритовый комплекс отделен от северотиманско-канинского комплекса амаг-матическим пространством, протяженность которого в общетиманской ориентировке составляет 250—300 км. Таким образом, в Тиманском мегаблоке в позднем ри-фее субсинхронно состоялись два пространственно обособленных акта толеитового магматизма, вызванные пространственно разобщенными плюмами.

Региональный метаморфизми палингенное гранитообразование

Исследования регионального метаморфизма в КТПР выполнялись ранее преимущественно по площадям выхода верхнепротерозойских пород под четвертичные отложения. Однако суммарная площадь таких выходов составляет около 20 % от площади региона, что затрудняет возможность объективно судить о пространственных закономерностях протекания метаморфизма. Тем не менее обобщение, выполненное В. Г. Геценым с соавторами [6], а также данные геологических съемок показали, что степень преобразований осадков варьирует от катагенеза до амфиболитовой фации. При этом региональный метаморфизм проявлялся неравномерно даже в пределах отдельных площадей. Этот вывод подтверждают данные по петрографии пород фундамента из керна глубоких скважин, пробуренных к востоку от Тимана.

На хр. Канин Камень выявлено постепенное зональное снижение степени метаморфических преобразований, в общих чертах совпадающее со стратиграфической последовательностью.

Наиболее древняя микулкинская серия, слагающая Микулкинскую антиклиналь в юго-восточной части хребта, представлена кристаллическими сланцами, парагнейсами и амфиболитами, степень преобразований которых отвечает кианит-силлиманитовой и кианит-мусковит-биотитовой субфациям метаморфизма амфиболитовой фации. В зоне кианит-силлиманитовой субфации получили развитие процессы ультраметаморфизма и анатексиса с формированием гранитных пегматитов микулкинского комплекса [10, 12].

Вышележащая тархановская серия в нижней толще представлена слюдистыми кварцитами и гранобла-стовыми кварц-полевошпат-гранат-слюдистыми породами; в средней части — сланцами кварц-мусковит-биотитовыми и альмандин-кварц-биотитовыми, степень преобразований которых снижается от кианит-мусковит-биотитовой субфации амфиболитовой фации до зеленосланцевой фации. Верхняя толща сложена полевошпат-кварцевыми и аркозовыми песчаниками, в которых фиксируется глинистый емент,

-

т. е. степень преобразований этих пород снижается до метагенеза.

Завершающая разрез табуевская серия сложена сланцами кварц-мусковитовыми, кварц-мусковит (серицит)-хлоритовыми зеленосланцевой фации.

В северо-западной части хр. Канин Камень, в устье р. Б. Пидерцелха на поверхности обнажен блок верхнепротерозойских образований, представленных ставро-лит-гранат-биотитовыми сланцами и амфиболитами, диафторированными до уровня мусковит-биотитовой и мусковит-хлоритовой субфаций зеленосланцевой фации. С ними контактируют анатектические двуслюдяные граниты североканинского комплекса [12].

Намечающаяся здесь вертикальная метаморфическая зональность, совпадающая со стратиграфической последовательностью, нарушена резким снижением степени метаморфизма в верхней толще тарха-новской серии и резким ростом в породах табуевской серии. Это позволяет считать, что тепловой поток, вызывающий минеральные преобразования осадков, был весьма неравнозначным по температуре и выявленная зональность является не только глубинной, но и латеральной.

Обнажающиеся к западу от хр. Канин Камень в районе мысов Лудоватых рифейские карбонатные породы сохраняют осадочные структурно-текстурные характеристики и не обнаруживают значительного влияния метаморфизма.

На Северном Тимане верхнепротерозойские образования вскрыты эрозией на локальных участках, а также скважинами под девонскими осадками. В осадочном комплексе пород выделены чёшская свита и барминская серия. Контакты между стратиграфическими телами не установлены.

Чёшская свита вскрыта скважиной № 112 в нижнем течении р. Песчанки под верхнедевонскими отложениями, в интервале глубин 378.2—404.2 м. Породы представлены двуслюдяными гранат-ставролитовы-ми сланцами, аналогичными по минеральному составу сланцам в районе р. Б. Пидерцелха на хр. Канин Камень. По степени метаморфизма их минеральный парагенезис отвечает ставролит-альмандиновой субфации амфиболитовой фации [8]. В отношении возраста свиты нет единого мнения. Ю. П. Ермоленко [9] полагает, что чёшская свита представляет приподнятый блок карельского фундамента. Но маловероятно, чтобы небольшой блок «проткнул» многокилометровую толщу рифейских осадков. Поэтому эти образования относят к нижнему рифею и считают возрастными аналогами микулкинской серии хр. Канин Камень.

В составе барминской серии снизу вверх выделены румяничная, малочернорецкая и ямбозерская свиты. Румяничная свита обнажена по побережью Чёшской губы от устья р. Румяничной до мыса Б. Румяничный и представлена биотит-кварцевыми и альмандин-био-тит-кварцевыми сланцами. Малочернорецкая свита наиболее полно вскрыта по рекам М. Черная и Черная. В ее составе фиксируются как биотит-кварцевые, так и хлорит-серицит-кварцевые сланцы. Ямбозерская свита обнажена по побережью Чёшской губы юго-западнее мыса Бармин и по побережью Баренцева моря между мысами Бармин и Капитанский и сложена хло-рит-серицит-кварцевыми и серицит-кварцевыми сланцами, а также кварцитопесчаниками.

На территории Северного Тимана и хр. Канин Камень обнаруживается наличие области с относительно высокой степенью метаморфических преобразований и с несколькими локальными пространствами, в которых получили развитие метаморфизм амфиболитовой фации и гранитообразование. Эта область пространственно совмещена с полем развития толеитовых базитов. Наметившаяся форма ее проекции на поверхность характеризуется вытянутостью в северо-западной ориентировке, параллельной простиранию Чаркаю-Пылемецкой зоны разломов.

К юго-востоку от Северного Тимана обособляется область относительно слабого метаморфизма (метаморфизм погружения). На Цильменском Камне в породах быстринской серии повсеместно фиксируется серицит-хлоритовый парагенезис. К востоку и северо-востоку от Цильменского Камня в пределах Ижемской зоны, в рифейских отложениях, вскрытых рядом скважин, параметаморфиты представлены сланцами и филлитами кварц-серицит-хлоритовыми и даже их гидро-слюдистыми и глинистыми разностями. Примечательно, что эта область совмещена с амагматичным пространством, разделяющим области развития толеитового магматизма.

К юго-востоку от области относительно слабого метаморфизма наблюдается мозаичное размещение метаморфитов разной степени преобразований.

В четласской серии на Четласском Камне снизу вверх выделены светлинская, новобобровская и ви-зингская свиты, представленные кварцитами, кварци-топесчаниками, алевролитами и сланцами в различных соотношениях. Для светлинской, новобобровской и нижней подсвиты визингской свиты зафиксирован серицит-хлорит-биотитовый метаморфогенный парагенезис. Сланцы верхней подсвиты визингской свиты метаморфизованы в услових серицит-хлоритовой субфации, а на удалении, к западу от Центрально-Тиманского разлома, — в условиях метагенеза. Также слабо метаморфизованы распространенные в западной части Четласского Камня перекрывающие их отложения аньюгской свиты, относимой к низам бы-стринской серии. Таким образом, для осадочных образований четласской серии намечается вертикальная зональность, что выражается в нарастании степени преобразований с глубиной.

На Четласском Камне в терригенных образованиях быстринской серии присутствует как серицит-хло-ритовый, так и серицит-хлорит-биотитовый парагенезисы. В юго-восточной части Четласского Камня в такой же степени метаморфизованы и образования, относимые к аньюгской свите, залегающие под карбонатами павьюгской свиты. При этом нет строгого контроля в отношении размещения метаморфитов со стороны Центрально-Тиманского разлома. На юго-востоке Вольско-Вымской гряды быстринские карбонаты и сланцы метаморфизованы в условиях серицит-хлори-товой субфации.

Таким образом, в породах быстринской серии намечается латеральная зональность, выраженная в снижении степени преобразований в северо-западном и юго-восточном направлениях от юго-восточной части Четласского камня.

На Вымском валу породы кислоручейской серии повсеместно преобразованы в условиях серицит-био- 20

титовой субфации зеленосланцевой фации, и, учитывая вертикальную зональность метаморфизма, логично полагать их более древними по отношению к залегающей выше быстринской серии.

Для пород вымской серии характерен серицит-хлоритовый парагенезис. При этом в скв. Ярега-700 вскрыты биотит-хлоритовые сланцы. Многими исследователями полагается, что появление биотита в составе параметаморфитов в этой области обусловлено процессами локального динамометаморфизма [5]. Однако биотит присутствует и в породах относительно слабодислоцированных. Наиболее явственно это видно на Кислоручейской гряде.

К востоку от этой части Среднего Тимана, в Ижемской зоне, по наблюдениям в керне скважин степень метаморфизма рифейских пород варьирует от се-рицит-хлоритовой субфации зеленых сланцев до амфиболитовой фации.

Переходы между кварц-биотит-хлоритовыми и кварц-серицит-хлоритовыми сланцами осуществляются на расстояниях в несколько километров, и в их размещении не обнаруживается закономерностей и структурного контроля. Региональной петрографической особенностью сланцев в Ижемской зоне и к западу на Среднем Тимане является бластопорфировая структура. Бластопорфировые выделения бывают представлены:

-

• аллотриаморфными агрегатами хлорита (пеннина), часто в срастании с серицитом, реже с биотитом;

-

• идиоморфными пакетами биотита;

-

• идиоморфными псевдоморфозами хлорита по биотиту.

Это свидетельствует о неравномерности теплового и флюидного метаморфизующего потока, что приводило к различным температурным режимам на равных гипсометрических уровнях.

Неравномерность потока обнаруживается и на региональном уровне. В восточной части данной области выявлены крупные массивы двуслюдяных анатектических гранитов, объединенные в нижнеомринский комплекс двуслюдяных гранитов [3, 4]. Эти массивы фиксируются в физических полях как гравитационные минимумы и отрицательные магнитные аномалии. Скважинами вскрыты массивы Нижнеомринский (скв. 1-Южный Джьер, 1-Западная Покча, 1-Нижняя Омра) и Прилукский (скв. 1-Прилукская, 11- и 12-Средняя Мылва). В их обрамлении вскрыты кристаллические и гнейсовидные сланцы амфиболитовой фации и ортоамфиболиты (скв. 1-Прилукская, 12-Средняя Мылва, 12-Верхняя Чуть). По петрогенетическим признакам, зафиксированным в их составе, образования нижне-омринского и североканинского комплексов двуслюдяных гранитов, а также микулкинского комплекса гранитных пегматитов относятся к мезоабиссальной — абиссальной фации [4, 12].

Таким образом, обособляется еще одна область относительно высоких метаморфических преобразований, которая совмещена с полем развития толеитовых магматитов. В очертаниях этой области и расположенной севернее области низкотемпературных преобразований отчетливо обрисовывается субмеридиональная (современная) ориентировка, параллельная Илыч-Чикшинской зоне разломов (рис. 1).

На юго-восток от этой области на Тимане отчетливо проявляется снижение степени региональных метаморфических преобразований рифейских осадочных пород и отсутствие проявлений толеитового магматизма. На Очпарме метаморфизм пород ропчин-ской карбонатно-терригенной и вышележащей оч-пармской терригенной свит не превышает серицит-хлоритовой субфации. На Джеджимпарме верхнепротерозойские образования не несут признаков динамотермального метаморфизма.

Протерозойские образования, распространенные вблизи Западно-Тиманского разлома и вскрытые скважинами 1-Синдор, 1-Весляна, 183-, 184-Нившера, 1-Большие Пороги, практически не метаморфизованы.

Следовательно, поля распространения толеитовых базитов и области относительно высокотемпературного метаморфизма обрисовывают пути подъема двух различных и пространственно обособленных тепловых и флюидных потоков и пространств («Северное» и «Южное»), в которых реализовывалась их деятельность. Внутри обоих пространств интенсивность (плотность) метаморфизующих потоков варьировала, создавая несколько зон преобразований в амфиболитовой фации и анатектического гранитообразования. Экстенсивность потоков по достижении максимума постепенно снижалась, о чем свидетельствует отчетливое проявление процессов диафтореза в обоих пространствах.

Разноочаговый габбро-сиенит-гранитовый магматизм и сопряженный с ним щелочной флюидный поток

В последующем эндогенные процессы локализуются в этих же пространствах. Здесь формируются небольшие по объемам комплексы магматитов, сопровождаемых флюидно-магматическими и гидротермально-метасоматическими образованиями. Сценарии развития этих процессов сходны, но не одинаковы.

В «Северном» пространстве на Северном Тимане выявлен весьма пестрый по составу северотиманский габбро-сиенит-гранитовый комплекс. Он представлен оливин-керсутитовыми субщелочными габбро в районе устья р. Румяничная; субщелочными, щелочными и нефелиновыми сиенитами, сиенит-мигматитами, сиенит-пегматитами, альбититами и фенитами массива мыса Большого Румяничного, субщелочными сиенитами массивов Крайний Камешек и Малый Камешек, лейкократовыми биотитовыми гранитами и граноси-енитами массивов Большой Камешек и Сопки Каменные.

Объединение в едином магматическом комплексе этих разнообразных горных пород было произведено на основании их тесной пространственной локализации, а также близости времени формирования. Это подтверждается данными U-Pb-датирования цирконов, «плотно уложенными» в интервал 614— 600 млн лет [1, 21, 22]. По геологическим данным, субщелочные габбро были отчетливо более ранними по отношению к сиенитам и гранитам, а сиениты — более ранними по отношению к гранитам. По М. Н. Костюхину [12], перечисленные породы являются продуктами кристаллизации магм разных уровней маг-могенерации, т. е. разноочаговыми. Это объяснимо подъемом плюма, вызывающего последовательно плав- ление субстрата, начиная с мантии вверх по разрезу в земной коре. Плюм сопровождался флюидным потоком, который способствовал магмогенерации, но также был и самостоятельным агентом породообразова-ния в земной коре. В массиве мыса Большого Румяничного это выразилось в оформлении полей си-енит-мигматитов и фенитов. В массиве Большой Камешек участие флюида в реакционном взаимодействии гранитного расплава с толеитовыми базитами привело к формированию ряда пород, состав которых изменялся по мере удаления от контакта от кварцевых сиенитов до собственно гранитов.

На хр. Канин Камень фрагментарно обнажен массив двуслюдяных гранитов и монцонитов в устье р. Б. Пидерцелха, относящийся к североканинскому комплексу — формационныму аналогу северотиман-ского комплекса [12]. Однако этот комплекс являлся продуктом самостоятельного плюма, а возможно и двух. На это указывают результаты U-Pb-датирования цирконов из гранитов — 883 ± 16 млн лет, монцогаббро — 505 ± 7 млн лет и лампрофиров — 504 ± 7 млн лет [2].

В «Южном» пространстве формационным аналогом северотиманского комплекса полагаются лейкократовые биотитовые граниты, вскрытые скв. 12-Верхняя Чуть, кварцевые сиениты скв. 1-Изкось-Гора и монцониты скв. 4-Изкось-Гора [10]. Имеется свидетельство об участии субщелочных габбро, аналогичных северотиманским. На Среднем Тимане в толще девонских туфов обнаружен крупный ксенолит этих пород [13].

Щелочной базитовый и ультрамафитовый магматизм и сопряженный с ними щелочной флюидный поток

Завершаются эндогенные процессы на территории «Северного» пространства внедрением щелочно-базитовой магмы. Оно происходит строго в зонах глубинных разломов северо-восточного (современного) простирания. На хр. Канин Камень это дайки лампрофиров, секущие двуслюдяные граниты североканин-ского комплекса [10]. На Северном Тимане это дайки камптонитов, прорывающие массивы мыса Большого Румяничного и Малый Камешек [15].

Формирование четласского комплекса щелочных пикритов, метасоматических карбонатитов и фенитов завершает в «Южном» пространстве цикл эндогенных процессов. Дайки, реже штоки щелочных пикритов локализованы в зонах глубинных разломов северо-восточного (современного) простирания.

Зоны метасоматоза были как совмещенными с телами щелочных пикритов, так и самостоятельными. В их внутренних частях формировались тела метасоматических доломитовых, доломит-анкеритовых и сидеритовых карбонатитов. Внешние части зон представлены щелочными метасоматитами, состав которых зависит от вмещающих пород. В телах щелочных пикритов это флогопитовые слюдиты. В осадочно-метаморфических породах это фениты, состоящие из эгирина, амфиболов ряда рибекит-арфведсонит, калиевого полевого шпата и альбита. Процесс становления комплекса завершается формированием гидротермальных образований: гетит-полевошпатовых на этапе перехода от транскритического пара в гидротер-

мальный раствор, затем кварц-гетит-гематитовых собственно гидротермального этапа [12]. Гидротермальнометасоматические образования несут редкоме-талльно-редкоземельное оруденение, наиболее полное его минералогическое описание дано в работе [11]. Вся гамма метасоматических пород закономерно формировалась вследствие кислотно-щелочного взаимодействия флюида с вмещающими породами. При этом происходила и дифференциация редкоземельных элементов: «легкие» (Ce, La) формировали свои минералы в карбонатитах, а Y в форме ксенотима концентрировался в поздних альбит-эгириновых фенитах, даже пространственно удаленных от мест формирования карбонатитов [17]. Однако щелочной метасоматоз имел в отличие от магматизма и более широкое площадное распространение. Фениты эгирин-альбитового состава выявлены в терригенно-карбонатных породах во-рыквинской свиты под бокситами Верхнещугорского месторождения [20]. А калиевые и ториевые аномалии выявлены геофизической съемкой в юго-восточной части Четласского Камня вне зон разломов северо-восточного простирания.

Трансформные зоны разломов северо-восточного простирания, в которых локализованы дайки лампрофиров на хр. Канин Камень, камптонитов на Северном Тимане и щелочных пикритов на Среднем Тимане, имеют общие характерные особенности. Тела магматитов в них не дислоцированы, что свидетельствует об отсутствии разнонаправленных движений по ним и во время магматизма, и в последующие времена. При внедрении магмы в дайках реализовалась дифференциация в потоке с аккумуляцией фенокристаллов в осевых частях тел [12, 15], что указывает на внедрение в открытые или открывающиеся в условиях растяжения трещины. Об этом же говорит и тот факт, что в зальбандах даек на Среднем Тимане наблюдаются шлейфы ксенолитов вмещающих пород, параллельные контактам, с незначительным перемещением ксенолитов от их первичного положения в раме.

По-видимому, данные зоны возникали на фоне общего подъема территории, который не был существенно дифференцирован по скоростям в разных частях региона. При этом на поверхности эрозионного среза не происходило крупномасштабных горообразующих процессов.

Выводы

Изложенные фактические данные позволяют предположить следующую генетическую модель.

Под территорией современного КТПР (Тиманского мегаблока) в позднем протерозое поднимались два автономных вещественных (флюидных) тепловых потока. На их пути оформлялись пространства («Северное» и «Южное»), в которых получали развитие эндогенные процессы:

-

• метасоматические преобразования пород мантии на уровне графит-пироповой фации глубинности, фиксирующиеся явлениями флогопитизации эклогитов;

-

• плавление мантийного субстрата с формированием и быстрым подъемом толеитовой магмы;

-

• региональный метаморфизм позднепротерозойских образований в интервале Р-Т-условий от зеленосланцевой до амфиболитовой фаций;

-

• анатектическое плавление позднепротерозойских пород в зонах амфиболитовой фации с формированием гранитных пегматитов и двуслюдяных гранитов;

-

• плавление нижнекорового субстрата с формированием самостоятельных монцонитовых, сиенитовых и «сухих» гранитных расплавов, способных к подъему на гипабиссальный уровень;

-

• флюидно-магматические процессы с формированием сиенит-мигматитов и нефелиновых сиенитов при реакциях сиенитовых магм с базитами;

-

• внерение по глубинным разломам северо-восточного простирания щелочно-базитовой магмы и формирование лампрофиров и щелочных пикритов;

-

• метасоматические процессы с формированием щелочных метасоматитов (фенитов) и метасоматических доломит-анкерит-сидеритовых карбонатитов;

-

• разнообразные гидротермальные процессы.

Флюидно-тепловой поток однозначно был неоднороден по своим параметрам в пространстве, что зафиксировано в мозаичности размещения метаморфи-тов разных фаций. Но, видимо, он был неоднороден и во времени. Наблюдаемые сценарии развития эндогенных процессов в «Северном» и «Южном» пространствах были сходны, но не одинаковы. Поэтому не следует предполагать одинаковый возраст для формационно-однотипных породных комплексов.

Замечено, что длинные оси очертаний проекции потоков на земную поверхность субпараллельны для «Северного» пространства Чаркаю-Пылемецкой, а для «Южного» — Илыч-Чикшинской зонам разломов (рис. 1). Это позволяет полагать, что «Северное» и «Южное» пространства могли быть лишь «западными» (в современном положении) фрагментами более обширных потоков, вызвавших расколы карельского основания с формированием зон рифтогенеза, спрединга и последующих субдукций с оформлением островных дуг [4, 5].

Наличие двух автономных флюидно-магматических потоков на территории современного КТПР позволяет допускать наличие подобных им потоков и к востоку от Чаркаю-Пылемецкой и Илыч-Чикшинской зон. Их действие и могло привести к возникновению нескольких микроконтинентов, разделенных зонами спрединга и субдукции на обширной территории современного Европейского Северо-Востока.

Список литературы Пространственные закономерности позднепротерозойско-кембрийских эндогенных процессов Канино-Тимано-Печорского региона

- Андреичев В. Л., Соболева А. А., Удоратина О. В., Рон-кин Ю. Л. Цирконология сиенитов Северного Тимана // Вестник геонаук. 2021. № 6 (318). С. 16—27.

- Андреичев В. Л., Соболева А. А., Сергеев С. А., Пресняков С. Л. Цирконовая хронология интрузивного магматизма полуострова Канин // Изв. вузов. Геология и разведка. 2018. № 4. С. 30—38.

- Белякова Л. Т., Степаненко В. И. Гранитоиды фундамента Печорской синеклизы как индикаторы тектоно-маг-матической зональности // Докл. АН СССР. 1990. Т. 313. № 3. С. 677—681.

- Белякова Л. Т., Степаненко В. И. Магматизм и геодинамика байкалид фундамента Печорской синеклизы // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1991. № 12. С. 106—117.

- Белякова Л. Т., Богацкий В. И., Богданов Б. П., Довжико-ва Е. Г., Ласкин В. М. Фундамент Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. Ухта: ГУП РК ТП НИЦ, 2008. 288 с.

- Гецен В. Г, Андреичев В. Л., Степаненко В. И. Эволюция метаморфизма верхнепротерозойского комплекса Тимана по геолого-геохронологическим данным // Докл. АН СССР 19SS. Т. 2SS. № б. С. 1424—142S.

- Данилов М. А., Ермоленко Ю. П., Скрипниченко В. А. Первые проявления сульфидных медно-никелевых руд на Северном Тиман // Докл. АН СССР 1977. Т. 232. № 2. С. 413— 41б.

- Данилов М. А., Соболев В. К., Скрипниченко В. А., Ефимов И. В., Горяшин В. И., Ермоленко Ю. П. Первая находка гранат-ставролитовых сланцев на Северном Тимане // Докл. АН СССР 1979. Т. 244. № 1. С. 1S9—193.

- Ермоленко Ю. П. Медно-никелевое оруденение северо-западного Тимана // Pазведка и охрана недр. 1979. №10. С. 19—21.

- Ивенсен Ю. П. Магматизм Тимана и полуострова Канин. М.; Л.: Наука, 19б4. 12б с.

- Ковальчук Н. С., Шумилова Т. Г., Степаненко В. И. Гедкоземельная минерализация в карбонатитах Косьюского массива (Средний Тиман) // Записки Токийского минералогического общества. 2013. Т. 142. С. 109—132.

- Костюхин М. Н., Степаненко В. И. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона. Л. : Наука, 19S7. 232 с.

- Куликова К. В., Шмакова А. М., Бурцев И. Н. Магматические породы Гэрдвожского участка (Средний Тиман) // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ PAН. 2019. № 1б. С. 339—342.

- Лобковский Л. И., Никишин А. М., Хаин В. Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. б12 с.

- Мальков Б. А. Петрология дайковой серии щелочных габброидов Северного Тимана. Л.: Наука, 1972. 12S с.

- Степаненко В. И. Состав и возраст флогопитсодержа-щего эклогита из трубки взрыва на Среднем Тимане // ?удооб-разование и магматизм на Севере Урала и Тимана. Сыктывкар: Ин-т геологии Коми фил. АН СССТ1, Ш3. С. Б9—в2. (Труды Института геологии Коми филиала АН СССР Вып. 41).

- Степаненко В. И. Две тенденции распределения ?ЗЭ в четласском карбонатитовом комплексе Среднего Тимана // Доклады АН СССР 1990. Т. 313. № 4. С. 9бб—9б9.

- Степаненко В. И. Позднепротерозойский магматизм северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы как плюм-события // Тектоника и геодинамика континентальной и океанической литосферы: общие и региональные аспекты: Материалы XLVII Тектонического совещания. Том 2. М.: ГЕОС, 201Б. С. 1SS—191.

- Степаненко В. И., Капитанова В. А. Медно-никелевое сульфидное рудообразование на Северном Тимане // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар: Ин-т геологии Коми НЦ УрО PAН, 2003. С. 12Б— 142. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО Pоссийской АН. Вып. 113).

- Степаненко В. И., Лихачев В. В., Швецова И. В. Щелочной метасоматоз и ниобиевая минерализация в ри-фейских терригенно-карбонатных образованиях Среднего Тимана // Эндогенные комплексы Европейского Северо-Востока СССР Сыктывкар: Ин-т геологии Коми НЦ УрО PAН, 19SS. С. 33—4б. (Труды Ин-та геологии Коми НЦ УрО АН СССР Вып. бБ).

- Andreichev V. L., Soboleva A. A., Udoratina O. V., Ron-kin Yu. L., Coble M. A., Miller E.L. Granites of the Northern Timan — probable indicators of Neoproterozoic stages of Rodinia breakup // Geodynamics & Tectonophysics. 2020. V. 11. Issue 2. P. 10—2S.

- LarionovA. N., Andreichev V. L., GeeD. G. The Vendian alkaline igneous suite of northern Timan: ion microprobe U-Pb zircon ages of gabbros and syenite // The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica. Eds. Gee D. G., Pease V. Geol. Soc. London. Mem. 2004. № 30. P. 69-74.