Пространственные закономерности размещения галофитных ассоциаций приозерной террасы Эльтонской котловины

Автор: Канищев Сергей Николаевич, Шинкаренко Станислав Сергеевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 1 (7), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследований, проводимых в 2012-2013 гг. на территории природного парка «Эльтонский». В ходе исследования применялся метод ландшафтного профилирования, проведены геоботанические описания и отобраны почвенные пробы для определения влажности почвы по горизонтам. Результаты характеризуют закономерности распределения галофитных растительных ассоциаций приозерной террасы Эльтонской озерной котловины. Полученные данные могут быть использованы для мониторинга состояния одного из наиболее ценных участков природоохранной зоны природного парка.

Галофитные ассоциации, приэльтонье, бессточные котловины, озеро эльтон, пространственные закономерности

Короткий адрес: https://sciup.org/14967512

IDR: 14967512 | УДК: 581.52.342

Текст научной статьи Пространственные закономерности размещения галофитных ассоциаций приозерной террасы Эльтонской котловины

Приэльтонье – уникальная природная территория, расположенная на юго-востоке Европейской части России. Помимо соленого самосадочного озера Эльтон сюда входят долины впадающих в озеро рек и междуречные пространства, лиманы, западины. Озеро

Эльтон и окружающие его ландшафты – один из наиболее ценных природно-территориальных комплексов Юга России. Площадь озера Эльтон составляет около 180 км2, отметка поверхности озера на 16 м ниже уровня моря. Территория Приэльтонья представляет собой один из вариантов полупустынного зонального экотона Северного Прикаспия, характерного для районов соляно-купольных поднятий и сопряженных с ними компенсационных мульд [8]. С северо-востока, юга и запада озерная котловина обрамляется соляными куполами – горой Улаган, Южно-Эльтонским поднятием и Преснолиманской возвышенностью. На северо-западе отроги соляно-купольных поднятий прерываются впадиной, через которую проходят долины рек Солянка, Ланцуга, Хара и Чернявка, питающих озеро. Также в Эльтон впадает река Большая Смо-рогда с востока, реки Малая Сморогда и Ка-рантинка с юга. В 2001 г. в окрестностях озера Эльтон создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Природный парк “Эльтонский”» для сохранения природных и историко-культурных объектов.

Климат рассматриваемой территории отличает резкая атмосферная засушливость и безводность [3]. Сумма активных температур достигает 3400 °С, гидротермический коэффициент равен 0,4. Характерно зимнее выхолаживание воздушных масс, что связано с распространением с востока азиатского антициклона, вызывающего суровость зим, несмотря на южное положение территории. Летние температуры превышают здесь 40 °С, зимние опускаются ниже –35 °С. Испаряемость доходит до 1000 мм, тогда как среднегодовое количество осадков не превышает 300 мм. Среднегодовое количество осадков составляет 280–300 мм, причем основная доля приходится на летний период, а максимальное их количество – в середине и конце лета. Около 20–30 % осадков представляют собой снег, который лежит в течение 80–120 дней; высота снежного покрова не превышает 6– 8 см. В отдельные зимы устойчивый снежный покров не устанавливается совсем [1]. Приэльтонье располагается в подзоне полу-кустарничково-дерновиннозлаковых степей Евразиатской степной области. Основным типом почв являются светло-каштановые по- чвы, обычны солонцы и солончаки. Доминируют дерновинные злаки с большим количеством полукустарничков. Галофитная растительность Приэльтонья имеет высокое разнообразие и характеризуется поясным распределением сообществ, что типично для озерных котловин.

В ходе работ по учету, наблюдению, анализу и прогнозу состояния объектов растительного и животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, на территории природного парка «Эльтонский» в 2012 г. авторами было выявлено, что одним из наиболее ценных участков ООПТ является долина реки Малая Сморогда. Здесь сохранились эталонные участки галофитной растительности озерных котловин в подзоне опустыненной степи степной зоны, свидетельствующие об особенностях формирования растительного покрова в условиях отступления моря. Приустьевой участок реки Малая Сморогда выбран авторами как объект многолетнего мониторинга из-за его научной и практической значимости.

На модельном участке зарегистрированы характерные для местообитаний с сильнозасоленными почвами виды растений: Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, A. santonica, Atriplex cana, Eremopyrum orientale, Halocnemum strobilaceum, Halimione verrucifera, Limonium caspium, L. gmelinii, L. suffruticosum, Nitraria schoberi, Phragmites australis, Salicornia perennans, Suaeda acuminata, S. linifolia, S. salsa, Tripolium pannonicum. Из редких и нуждающихся в охране видов здесь отмечены Iris scariosa и Tulipa gesneriana.

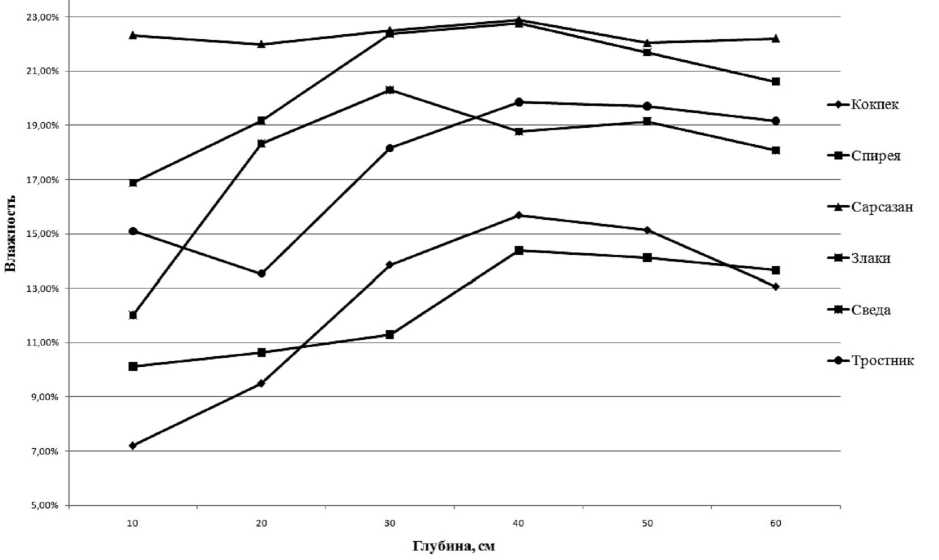

Исследования пространственных закономерностей размещения галофитных ассоциаций долины рек Малой и Большой Сморогды проводились в 2012–2013 годах. В ходе полевых работ выполнялись геоботанические описания, закладывались ландшафтные профили, а также были отобраны пробы для определения влажности почвы в разных горизонтах до глубины 60 см (см. табл.), проводилось оконтуривание растительных сообществ с помощью GPS-приемников с последующим занесением данных в ГИС.

На влажных приозерных пониженных участках распространены небольшие, до

Содержание влаги по горизонтам почвы в различных растительных сообществах

|

Глубина, см |

Кокпек, % |

Спирея, % |

Сарсазан, % |

Злаковая ассоциация, % |

Сведа, % |

Тростник, % |

|

10 |

7,20 |

10,12 |

22,32 |

16,87 |

12,02 |

15,10 |

|

20 |

9,50 |

10,64 |

21,99 |

19,17 |

18,33 |

13,52 |

|

30 |

13,86 |

11,29 |

22,50 |

22,36 |

20,29 |

18,15 |

|

40 |

15,68 |

14,39 |

22,89 |

22,74 |

18,76 |

19,85 |

|

50 |

15,13 |

14,12 |

22,03 |

21,68 |

19,14 |

19,70 |

|

60 |

13,07 |

13,65 |

22,20 |

20,61 |

18,07 |

19,15 |

16 м2, сообщества солеросов ( Salicornia perennans ) с бедным видовым составом. К неглубоким понижениям с луговыми солончаковыми почвами и близким залеганием грунтовых вод приурочены сантоникополын-ные сообщества ( Artemisia santonica ) размером до 25 м2, для которых характерно наличие до 15 видов растений.

В окрестностях устья реки Малая Смо-рогда на пониженных участках низкой солончаково-солонцовой террасы зарегистрированы кермеково-сантоникополынные ( A. santonica, Limonium gmelinii ) сообщества. Вблизи устьев рек Большая Сморогда, Малая Сморогда и

Карантинка на больших площадях распространены ценозы с доминированием сарсаза-на ( Halocnemum strobilaceum ) и сведы ( Suaeda salsa ).

Между устьями рек Большая Сморогда, Малая Сморогда и Карантинка на значительной территории распространены кокпековые ( Atriplex cana ) сообщества крупных размеров с небогатым видовым составом.

Изменения влажности почв по горизонтам, характерные для различных растительных сообществ, представлены на рисунке 1. Из полученных данных видно, что наибольшая влажность почвы наблюдается на глубинах 35–55 см.

Рис. 1. Изменение влажности по горизонтам почв в различных растительных сообществах

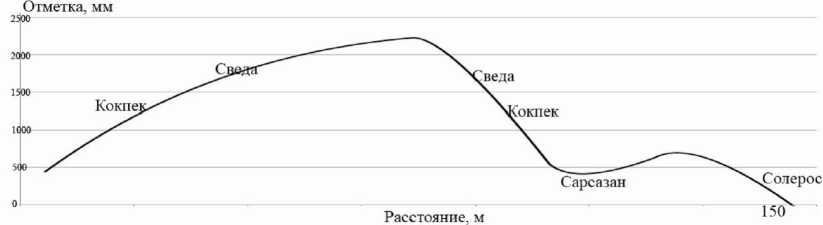

Нивелировка выполнена в относительных высотных отметках, линии ландшафтных профилей представлены на рисунке 2.

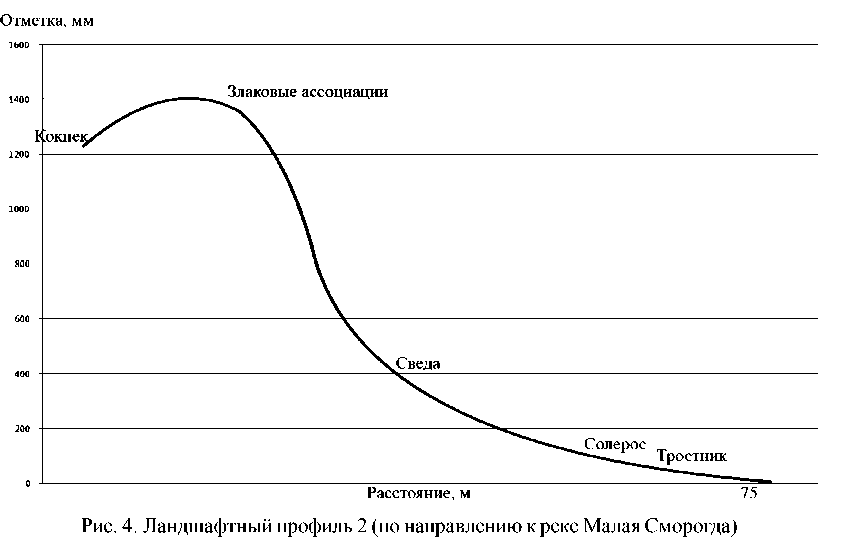

Ландшафтные профили 1 и 2 , полученные в результате работ, показаны на рисунках 3, 4 соответственно.

Рис. 2. Схема нивелировочных ходов на модельном участке

Рис. 3. Ландшафтный профиль 1 (по направлению к озеру Эльтон)

Микрозападины заняты сарсазаном ( Halocnemum strobilaceum) и кокпеком ( Atriplex cana) , участки, возвышающиеся над окружающим пространством, покрыты сведой ( Suaeda salsa) и злаковыми ассоциациями. На обширных солевых приозерных полях распространены сообщества солероса Salicornia perennans. Вдоль уреза реки Малая Сморог-да преобладает тростник Phragmites australis .

Список литературы Пространственные закономерности размещения галофитных ассоциаций приозерной террасы Эльтонской котловины

- Геоморфологическое районирование СССР/под ред. А. А. Григорьева. -М.; Л.: АН СССР, 1947. -171 с.

- Динесман, Л. Г. Изменение природы северо-запада Прикаспийской низменности/Л. Г. Динесман. -М.: Изд-во АН СССР, 1960. -160 с.

- Доскач, А. Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни/А. Г. Доскач. -М.: Наука, 1979. -142 с.

- Засоленные почвы России/отв. ред. Л. Л. Шишов, Е. И. Панкова. -М.: Академкнига, 2006. -854 с.

- Лысенко, Т. М. Растительные сообщества засоленных почв озера Эльтон и его окрестностей (Волгоградская область)/Т. М. Лысенко//Самарская лука. -2008. -Т. 17, № 1(23). -С. 98-104.

- Лысенко, Т. М. Растительность засоленных гидроморфных экотопов озер Эльтон и Баскунчак (Волгоградская и Астраханская области)/Т. М. Лысенко, А. В. Митрошенкова//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2011. -Т. 13, № 1(4), -С. 863-870.

- Моников, С. Н. Золотое озеро. Историко-географические очерки/С. Н. Моников. -3-е изд-е, испр. -Волгоград: Издатель, 2003. -146 с.

- Николаев, В. А. Ландшафтный феномен соляно-купольной тектоники в полупустынном Приэльтонье/В. А. Николаев, И. В. Копыл, Н. В. Пичугина//Вестник Московского университетата. Серия 5, География. -1998. -№ 2. -С. 35-39.

- Роде, А. А. Климатические условия Джаныбекского стационара/А. А. Роде//Сообщения лаборатории лесоведения АН СССР. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -Вып. 1. -С. 3-40.

- Свет, Я. М. Некоторые данные по изучению связи растительности с грунтовыми водами в окрестностях озера Эльтон/Я. М. Свет//Труды Геологического институтата. -1939. -Вып. 9. -С. 171-175.

- Черепанов, С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)/С. К. Черепанов. -СПб.: Мир и семья, 1995. -992 с.