Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality

Автор: Karelina Maria Yurievna, Akulov Aleksey, Chibrikin Danila

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Рубрика: Гидравлика и инженерная гидрология

Статья в выпуске: 5 (114), 2024 года.

Бесплатный доступ

A method for assessing the quality of a protective oil film by determining the contact angle and oil absorption capacity of the surface is presented. This method allows determining the efficiency of using the proposed surfactant based on an organofluorine compound. The use of this substance increases the contact angle and oil absorption capacity of the surface, which can affect the quality of friction pairs. Collection, processing and analysis of the results of laboratory experiments and determination of the main properties of the treated surface allow us to speak about the high efficiency of the proposed composition. The optimal concentration of the substance in the reference oil and the holding time for the formation of a stable protective oil film were experimentally determined. In the future, it is planned to develop a method and conduct laboratory tests on friction machines using the proposed composition.

Lubricants, friction pairs, surfactants, protective oil film, contact angle, oil absorption of the surface

Короткий адрес: https://sciup.org/143184685

IDR: 143184685 | DOI: 10.4123/CUBS.114.7

Текст научной статьи Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality

В условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники, особенно в условиях нехватки оборудования, разработка высокоэффективных присадок имеет первостепенное значение. Эти присадки специально разработаны для образования прочной масляной пленки на взаимодействующих поверхностях, что помогает продлить срок службы и повысить эффективность работы изношенных пар трения.

Эксплуатация сельскохозяйственной техники существенно осложняется из-за отсутствия смазочных композиций и специализированных присадок, что напрямую влияет на эффективность, долговечность и надежность механических систем. Отсут-ствие смазочных материалов приводит к недостаточной подвижности механических частей сельскохозяйственной техники, таких как двигатели, коробки передач и гид-равлические системы, что приводит к повышенному трению и ускоренному износу компонентов [1]. Это не только сокращает срок службы оборудования, но и приводит к снижению производительности и КПД, поскольку некачественные масла не обеспечивают необходимой вязкости, термической стабильности и противоизносных свойств. Следовательно, техника подвержена перегреву, потерям энергии и перебоям, что влияет на точность и эффективность сельскохозяйственных процессов [2].

Кроме того, в низкокачественных маслах часто отсутствуют необходимые при-садки, обладающие антикоррозийными и моющими свойствами, что увеличивает риск возникновения коррозии и загрязнения компонентов оборудования, особенно в условиях окружающей среды. Без надлежащих присадок масла более подвержены загрязнению водой, пылью и другими частицами, Karelina, M.; Akulov, A.; Chibrikin, D.

Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality;

что еще больше снижает их сма-зывающую способность [3]. Это требует частого технического обслуживания и замены масла для предотвращения выхода оборудования из строя, что приводит к росту экс-плуатационных расходов и увеличению времени простоя, что отрицательно сказывается на производительности и рентабельности сельского хозяйства.

Некачественная смазка также может привести к увеличению выбросов и потен-циальным утечкам масла, что может привести к нарушению экологических норм и стандартов безопасности. Необходимость частой замены масла приводит к увеличе-нию количества отходов, что создает дополнительные экологические проблемы с ути-лизацией [4]. Для решения этих взаимосвязанных проблем существует необходи-мость в разработке, оценке свойств и внедрении современных, высокоэффективных масел и присадок, специально разработанных для уникальных условий эксплуатации сельскохозяйственной техники [5]. Такие решения должны обеспечивать оптимальную смазку, минимизировать износ, повышать термическую стабильность и обеспе-чивать защиту от коррозии, что в конечном итоге продлевает срок службы и повыша-ет общую эффективность сельскохозяйственной техники.

Описанный в исследовании [6] способ оценки диспергирующих и стабилизи-рующих свойств рабочих моторных масел с использованием угла смачивания имеет ряд недостатков, которые ограничивают его применимость и надежность в качестве диагностического инструмента для оценки качества масла и уровня загрязнения. Стоит отметить, что зависимость метода от материала подложки существенно влияет на точность результатов. Результаты экспериментов показывают, что угол смачива-ния рабочего моторного масла значительно варьируется в зависимости от материала подложки — от 5,36 до 20,62° для стальной подложки, от 7,45 до 20,39° для медной подложки и от 6,62 до 11,73° для подложки с подшипником скольжения. Тот факт, что угол смачивания подложки с подшипником скольжения остается постоянным независимо от уровня загрязнения, говорит о том, что эта подложка не обеспечивает надежного измерения загрязнения маслом. Это несоответствие вносит неопределен-ность в диагностический признак, поскольку выбор подложки становится критиче-ским фактором точности измерений угла смачивания. Кроме того, хотя этот метод позволяет оценить степень растекания моторного масла по поверхности, он не учи-тывает другие важные параметры, влияющие на характеристики смазочных масел, такие как вязкость, термическая стабильность, стойкость к окислению и противоиз-носные свойства. В результате этот метод дает ограниченное представление о качестве масла и может оказаться недостаточно полным для комплексной диагностики смазывающих материалов.

Описанный метод исследования коррозионного поведения стали в условиях по-переменного смачивания маслом различной вязкости [7] обладает определенными недостатками, которые влияют на его достоверность и комплексность в качестве диа-гностического подхода к оценке коррозионной стойкости. Зависимость метода от статических условий для оценки влияния вязкости масла на коррозионную стойкость накладывает существенные ограничения. В статических условиях было замечено, что увеличение вязкости масла более эффективно снижает коррозию благодаря более высокой силе статического трения между высоковязким маслом и стальной поверх-ностью, что увеличивает срок службы масляной пленки и время смачивания. Однако это условие неадекватно отражает динамические условия, в которых стальные компоненты обычно подвергаются воздействию в реальных условиях эксплуатации, например, в двигателях, системах передачи и других механических узлах. В этих ди-намических условиях защитная масляная пленка часто нарушается, и влияние силы статического трения уменьшается, что делает результаты, полученные в статических условиях, потенциально не соответствующими реальным сценариям эксплуатации.

Описанный метод [8] измерения краевых углов на криволинейных смачиваемых поверхностях с использованием модели решетки Больцмана обладает определенны-ми недостатками, которые ограничивают его применимость и обобщаемость при изучении смачиваемости, капиллярных явлений и динамики линий контакта. Зави-симость метода от теоретических предсказаний, которые не учитывают гравитаци-онные эффекты, накладывает существенные ограничения. Хотя результаты измере-ний, как сообщается, находятся в отличном согласии с теоретическими предсказа-ниями метода сферической крышки без учета силы тяжести, это предположение чрезмерно упрощает условия, при которых происходят реальные явления увлажне-ния и капиллярности. Гравитационные силы могут оказывать существенное влияние на форму и поведение капель, особенно в случае капель большего размера или в ситуациях, когда кривизна поверхности взаимодействует с гравитационными силами. Таким Karelina, M.; Akulov, A.; Chibrikin, D.

Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality;

образом, пренебрежение гравитационными эффектами может привести к неточным или неполным характеристикам поведения при смачивании в практиче-ских сценариях.

В статье [9] для оценки трибологических свойств различных легированных алма-зоподобных углеродистых пленок (DLC) по отношению к стали при граничной смазке синтетическим базовым маслом был использован триботестер с возврат-но-поступательным движением цилиндра на диске. Был измерен коэффициент тре-ния, который впоследствии был соотнесен со статическим углом соприкосновения поверхности изношенной пленки. Хотя этот подход предлагает относительно простой метод оценки характеристик тонких пленок, в нем отсутствуют важные эксперимен-тальные данные, такие как приложенная нагрузка, скорость скольжения и температура, которые ограничивают воспроизводимость и обобщаемость результатов. Кор-реляция между углом контакта и трением, хотя и наводит на размышления, основана на ограниченном наборе данных, в котором отсутствует строгий статистический анализ для подтверждения значимости. Отсутствие детального анализа поверхности (например, XPS, рамановская спектроскопия) для определения изменений пленки после тестирования препятствует всестороннему пониманию лежащих в их основе механизмов. Таким образом, хотя методология предоставляет предварительные дан-ные, она недостаточно детализирована и не обладает статистическими данными и комплексными характеристиками материала, необходимыми для получения досто-верных выводов. Для подтверждения наблюдаемой корреляции и полного выяснения трибологических характеристик легированных DLC-пленок необходимы дальнейшие исследования, включающие более надежный экспериментальный план, тщательный статистический анализ и передовые методы определения характеристик поверхности.

В [10] исследовании изучалась стабильность масляных пленок в цифровой мик-рофлюидике с электроосмотическим управлением с использованием стандартного картриджа с электродной решеткой. Было проведено качественное наблюдение за поведением капель воды в тонком масляном зазоре как в неподвижной, так и в дви-жущейся фазах. Стабильность пленки оценивалась путем визуального наблюдения за разрывом пленки и образованием капиллярных волн и масляных линз. Было изучено влияние приложенного напряжения (как по величине, так и по частоте) и присут-ствия поверхностно-активных веществ в масляной или водной фазах. Хотя этот подход решает важную практическую задачу, отсутствие количественных измерений (толщина пленки, межфазное натяжение, угол смачивания, скорость падения капель) существенно ограничивает возможности установления надежных корреляций. Кроме того, отсутствует точный контроль таких параметров, как начальная толщина пленки, шероховатость поверхности и концентрация поверхностно-активных веществ. Описа-тельный характер наблюдений, без количественного анализа или систематического изменения параметров, не позволяет установить четкие зависимости. Следовательно, хотя исследование дает ценную качественную информацию, ему не хватает количе-ственных данных и строгого экспериментального контроля, которые необходимы для всестороннего понимания. Необходимы дальнейшие исследования с использованием методов количественных измерений, контролируемых параметров и статистического анализа для разработки прогнозирующей модели стабильности масляной пленки в цифровых микрофлюидных системах. Применение передовых оптических методов будет способствовать более полному количественному пониманию динамики пленки.

В исследовании [11] используется измерение кинематической вязкости для оценки эффективности преобразования масла Balanite aegyptiaca в биодизельное топливо с целью определения индекса вязкости (VI). Однако отсутствие подробной информации о процедуре испытания, экспериментальной установке, методах подго-товки образцов и количестве повторений не позволяет оценить надежность и воспро-изводимость метода. Методология, используемая для экстраполяции индекса вязкости (VI), четко не определена, и не представлено никаких данных для оценки точности или сравнительной ценности результатов. Отсутствие статистического анализа еще больше снижает надежность результатов. Таким образом, несмотря на актуальность темы, ограниченная детализация исследования и отсутствие строгой количественной оценки делают его выводы предварительными и требуют существенного дальнейшего изучения для подтверждения его подхода.

В исследовании [12] сравнивались методы экспресс-анализа, включающие два варианта ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и комбинированную газожидкостную хроматографию (ГЖХ), и высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), для определения содержания парафина, асфальтенов и смол в нефти, с це-лью установления их относительных преимуществ по сравнению с общепринятыми методами., но стандартные методы отнимают много времени. Karelina, M.; Akulov, A.; Chibrikin, D.

Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality;

Результаты представ-лены в сравнительном формате с акцентом на оценку технических и прецизионных характеристик. Несмотря на то, что в реферате рассматривается острая необходимость в ускорении анализа, в нем недостаточно подробно описаны используемые методы, количественные показатели (точность, прецизионность, пределы обнаруже-ния/количественной оценки), номера образцов, диапазон состава масла и описание эталонных методов. Отсутствие количественных данных и статистического анализа делает вывод о том, что ЯМР является наиболее перспективным методом, ненадеж-ным. Для подтверждения этих предварительных выводов необходимы дальнейшие исследования. Это должно включать подробные описания методов, исчерпывающие количественные данные из более обширного и разнообразного набора данных, ста-тистический анализ и четкие критерии сравнения.

Недостаточная точность описанных выше методов оценки эффективности мас-ляных пленок, формирующих защитные молекулярные свойства, приводит к непол-ному пониманию свойств и ее эффективности в реальных условиях эксплуатации. Существующие методики, как правило, основаны на измерении угла смачивания и маслопоглощающей способности, что не всегда отражает поведение пленки в дина-мических условиях.

Для точной оценки эффективности присадок, формирующих защитные моле-кулярные пленки, необходимо разработать надежный метод лабораторного анализа. Данное исследование направлено на определение эффективности таких пленок пу-тем измерения двух ключевых параметров:

-

1. Угол смачивания: измеренный между касательной к масляной пленке в точке контакта и поверхностью металла, характеризует степень растекания пленки. Низкий угол смачивания свидетельствует о высокой адгезии и растекаемости масляной пленки, что является ключевым фактором для обеспечения эффективной смазки и защиты металлической поверхности.

-

2. Маслопоглощающая способность: данный параметр определяется объемом масла, который может быть удержан металлической поверхностью при заданных условиях. Высокая маслопоглощающая способность способствует формированию устойчивой защитной пленки, повышая эффективность смазки и снижая износ.

Разработка нового метода лабораторного анализа, который включает в себя из-мерение свойств масляной пленки при динамических нагрузках. Этот подход позво-лит получить более точную картину о способности пленки выдерживать изменения нагрузки и деформации, что является ключевым фактором для оценки ее эффектив-ности в реальных условиях работы механизмов.

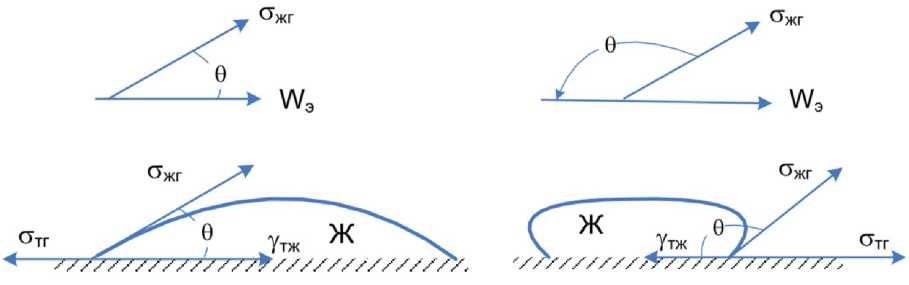

На рисунке 2 показано, что контакт между жидкостью и твердым веществом может происходить на поверхностях различных размеров и конфигураций, что мо-жет влиять на степень и характер адгезионного взаимодействия.

( a ) на твердом теле ( b ) на несмачиваемой поверхности

Рисунок 2. Форма жидкости на твердом теле и несмачиваемой поверхности (Wэ – адгезионное напряжение)

Снижение поверхностной энергии на границе раздела фаз происходит за счет адсорбции поверхностно-активных веществ. Эти молекулы, обладая гидрофильными и гидрофобными свойствами, располагаются на границе раздела фаз, формируя та-кие структуры, как пластины, кристаллы или мицеллы. Концентрация поверхност-но-активных веществ в адсорбционном слое значительно выше, чем в основной массе жидкости, что позволяет формировать поверхностную пленку даже при низких кон-центрациях. Например, добавление поверхностно-активного вещества в воду в кон-центрациях от 0,01 до 0,1 мас.% снижает поверхностное натяжение с 75,8 × 10^-3 до 25 × 10^-3 джоулей на квадратный метр, что сопоставимо с поверхностным натяжением углеводородных жидкостей [13].

Перфторполиокспропиленкарбоновая кислота широко используется как при-садка к маслам и смазочным материалам благодаря исключительным противоза-дирным и противоизносным свойствам, увеличивающим срок службы металлообра-батывающих инструментов и деталей трения [14]. Однако ее низкая растворимость и плохое эмульгирование в смазочных маслах создают серьезные проблемы, так как приготовление масляной эмульсии требует применения дорогостоящих и редких фторированных эмульгаторов, что значительно усложняет процесс синтеза.

Эффективность молекулярной пленки, образующейся на твердой поверхности, оценивается путем измерения угла смачивания капли масла, нанесенной на чистую или модифицированную поверхность, с использованием откалиброванной дозы масла. Минимальный угол смачивания в 45 градусов свидетельствует о наличии прочной защитной пленки, что является идеальной ситуацией [15].

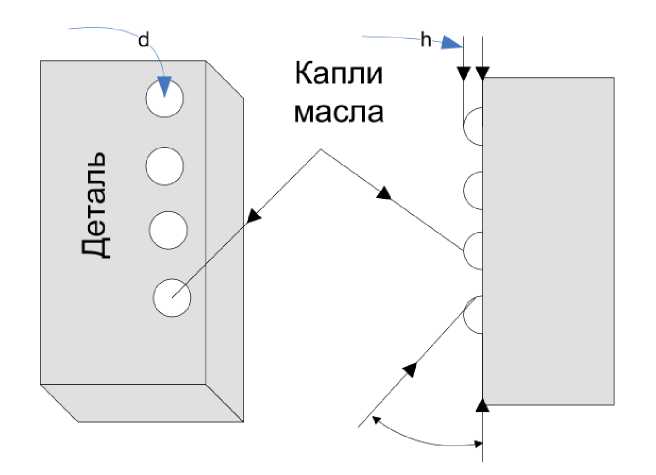

Процесс оценки включает нанесение калиброванных капель масла на твердую поверхность, при этом количество и расположение капель зависят от качества по-верхности, типа материала и конфигурации детали [16]. Поверхности с дефектами или остатками обработки требуют большего количества капель для обеспечения точ-ности оценки, что подтверждается иллюстрацией на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема размещения капель масла на поверхности детали для определения величины краевого угла смачивания

Максимальное и минимальное значение краевых углов отбрасываются, и опре-деляется среднее значение угла, которое и используется для оценки качества пленки [17].

Если конфигурация детали или ее размеры не позволяют осуществить такое из-мерение, то краевой угол смачивания определяется как

0 = arctg

2 h ^ d J ,

где: h – высота капли, определяемая из объема капли, который наносится на по-верхность детали маслодозировкой №6, d – диаметр капли, измеренный на микро-скопе.

Тогда объем одной капли можно определить следующим образом:

V = n h

1 ( d

3 • + h

[ 2 )

В дальнейшем было проведено исследование нового флуорогенного соединения, предназначенного для применения в узлах трения различных механических систем, таких как двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и трансмиссии [18]. Разработанное соединение характеризуется высокой степенью эмульгирования в смазочных маслах, что способствует его эффективному диспергированию в смазоч-ном материале. Соединение обладает исключительной термостойкостью, что позво-ляет ему сохранять свою структурную целостность при воздействии экстремальных температур [19]. Кроме того, оно обладает уникальными адгезионными, противоиз-носными, противозадирными и антикоррозионными свойствами, что обеспечивает значительное снижение коэффициента трения и износа, а также длительную защиту от коррозии [20].

Исследуемое соединение представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с вязкостью в диапазоне от 6 до 35 × 10^-6 м²/с и плотностью от 1620 до 1810 кг/м³. Молекулярная структура соединения была проверена методами инфракрасной спектроскопии, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, а также элементного анализа [21]. Наличие множества функциональных групп в составе соединения дела-ет его эффективным базовым компонентом для создания противозадирных и анти-фрикционных присадок к различным смазочным материалам и гидравлическим жидкостям.

Стабильность характеристик соединения сохраняется в широком диапазоне температур от -35°C до +450°C, что позволяет обеспечивать длительную защиту от износа и коррозии. Адсорбция соединения на твердых поверхностях приводит к зна-чительному снижению поверхностной энергии с 1800-6000 мН/м до 4-6 мН/м, что влечет за собой уменьшение коэффициента трения в 10-20 раз и снижение момента статического трения в 100-10^4 раз. Это также снижает касательную силу сдвига на поверхности, повышая её эксплуатационные характеристики. Соединение демон-стрирует качественную термостойкость и остается негорючим, взрывозащищенным, огнестойким и нетоксичным (класс опасности 4) при температурах до 450°C.

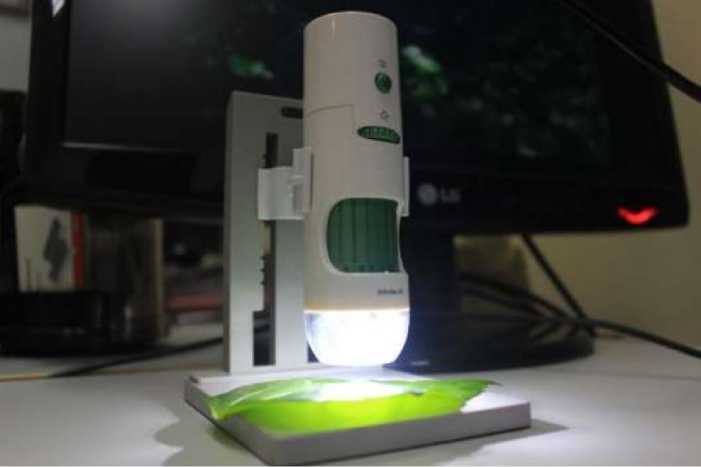

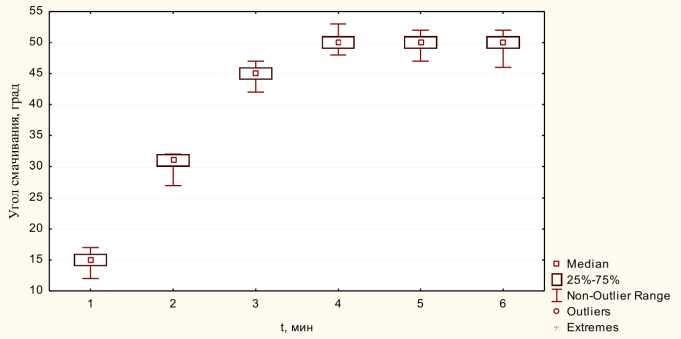

Процесс синтеза данного соединения не требует использования специального сырья, что обеспечивает его легкодоступность и возможность создания производных с различной растворимостью и эмульгирующими свойствами [22]. Эксперименталь-ная методика включает оценку пленкообразующей способности соединения на ме-таллических поверхностях с использованием стандартизированных процедур. Испы-тания включают подготовку металлических пластин, нанесение капель масла, погру-жение пластин в растворы, содержащие фторированные поверхностно-активные ве-щества, сушку и проведение циклов промывки [23]. После каждого этапа проводи-лись измерения угла смачивания, результаты которых представлены в таблице 1 и на рисунке 7. Для оценки защитной молекулярной пленки, образованной на поверхно-сти, учитывались такие параметры, как наличие, толщина и однородность, с исполь-зованием микроскопа MS 40 и эталонного масла в соответствии с межгосударствен-ными стандартами (рисунок 4).

Рисунок 4. Микроскоп для определения краевого угла смачивания

-

2 Materials and Methods

В настоящем исследовании проведен анализ воздействия модификации поверх-ности металлических материалов фторированными поверхностно-активными веще-ствами (ПАВ) на их маслоудерживающую способность, которая является ключевым фактором, определяющим уровень трения и износа в механических системах [24]. Основное внимание было уделено процессу адсорбции, в ходе которого молекулы ПАВ взаимодействуют с активными центрами на твердых поверхностях, образуя за-щитную мономолекулярную пленку. Эффективность фторированных ПАВ была со-поставлена с обычными углеводородными ПАВ, известными своей способностью снижать межмолекулярные взаимодействия, улучшать адсорбцию и обеспечивать надежную защиту поверхности [25].

Экспериментальная часть исследования включала использование трех наборов металлических пластин, изготовленных из различных материалов: чугуна, алюминия, меди, никеля и молибдена. В каждом наборе одна пластина использовалась в каче-стве контрольной с необработанной поверхностью, другая пластина была покрыта сплошной мономолекулярной защитной пленкой, а третья — прерывистым покры-тием, состоящим из 15 открытых участков диаметром 3 мм. Данное распределение позволило провести детальный сравнительный анализ маслоудерживающих свойств различных видов обработки поверхности и материалов [26].

Для количественной оценки влияния поверхностной энергии на маслоудержи-вающую способность применялся стандартизированный метод. Металлические пла-стины погружались в ванну с маслом, после чего измерялась масса масла, удержав-шегося на вертикальной поверхности после извлечения из ванны. Данный метод поз-волил определить маслоудерживающую способность поверхности и оценить влияние защитной мономолекулярной пленки на этот показатель [27].

-

3 Results and Discussion

Результаты исследования показали существенную взаимосвязь между нанесе-нием мономолекулярной защитной пленки и изменением влажности поверхности, что напрямую сказывается на способности поверхности удерживать масло, а также влияет на трение и скорость износа взаимодействующих поверхностей. Сравнитель-ный анализ маслоудерживающих свойств контрольных пластин, пластин с непре-рывной защитной пленкой и пластин с прерывистым покрытием дал представление об эффективности различных методов нанесения покрытий.

Анализ показал тонкую взаимосвязь между модификацией поверхности и удержанием масла. Контрольные пластины без мономолекулярных защитных пленок сохраняли масло в несколько большей степени, чем пластины, покрытые сплошной пленкой, что, вероятно, не связано с поверхностной энергией металла. Наоборот, пластины с прерывистыми мономолекулярными пленками продемонстрировали значительно более высокую маслоудерживающую способность, причём количество оставшейся смазки оказалось прямо пропорциональным поверхностной энергии металла.

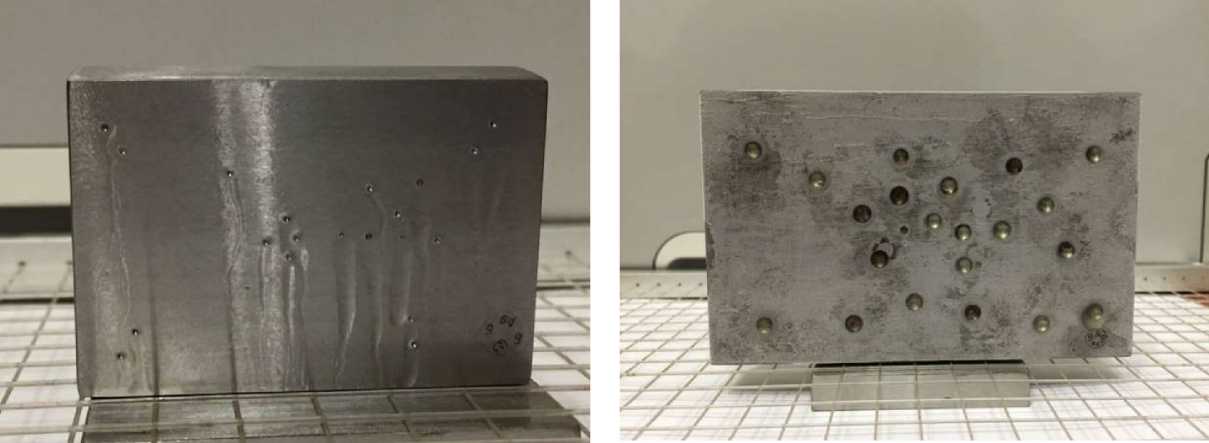

Распределение смазки на разных типах поверхностей значительно различалось. Контрольные пластины без мономолекулярных пленок имели равномерный слой масла, который исчезал в течение 12-14 часов после извлечения из масляной ванны. Пластины с непрерывной мономолекулярной пленкой показывали четкую структуру распределения масла с образованием отдельных капель диаметром 1,5-2 миллимет-ра, что способствовало более быстрому дренажу в течение 2-3 минут. Пластины с прерывистыми мономолекулярными пленками обладали гибридными характери-стиками, при которых крупные капли масла концентрировались преимущественно в зонах без покрытия, что отражало площадь поверхности без пленки.

Чтобы понять механизм удержания масла под воздействием модификации по-верхности фторированными поверхностно-активными веществами, был проведен эксперимент с двумя стальными пластинами St3. Одна пластина была обработана поверхностно-активным веществом, при этом отдельные участки покрывались крас-кой. Обе пластины погружались в водяную баню и находились в вертикальном поло-жении в течение 24 часов. Результаты показали значительное увеличение масло-удерживающей способности пластины, обработанной фторированным веществом, при этом необработанные участки удерживали меньше масла по сравнению с контрольной пластиной.

( a ) сплошная МЗП ( b ) прерывистая МЗП

Рисунок 5. Маслоемкость металлических поверхностей

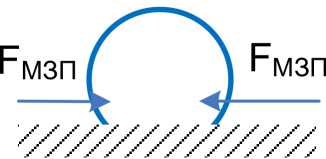

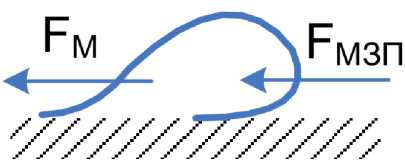

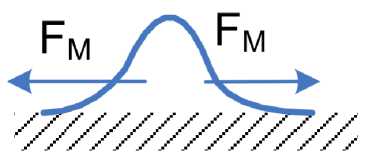

При оценке смачиваемости капель смазки на металлических поверхностях, об-работанных мономолекулярными защитными пленками (MZP), важно учитывать, что угол смачивания на металлической поверхности обычно меньше, чем на MZP, и эта разница влияет на динамику поведения капель смазочного материала. Угол смачивания, также называемый углом контакта, является показателем того, как жидкость распределяется по твердой поверхности. На металлической поверхности с меньшим углом смачивания капли смазочного материала распределяются легче, в то время как мономолекулярная защитная пленка, обладая более высоким углом сма-чивания, препятствует значительному растеканию капель по своей поверхности.

По мере того как фронт смачивания, представляющий собой движущийся край капли смазочного материала, перемещается от металлической поверхности к MZP, потенциальная энергия капли увеличивается. Это связано с тем, что переход от по-верхности с более низкой стойкостью к смачиванию, как у металла, к поверхности с более высокой стойкостью, как у MZP, создает дополнительный энергетический ба-рьер. Разница в поверхностной энергии между металлом и MZP препятствует пере-мещению линии смачивания.

На практике это означает, что граница между металлической поверхностью и MZP действует как точка сопротивления, преодоление которой требует от смазочного материала большей энергии, что затрудняет растекание капель. Однако, как только капля преодолевает эту границу и попадает в область, где находится MZP, процесс растекания может происходить более свободно, поскольку MZP позволяет смазке легче распределяться при отсутствии значительных энергетических барьеров.

На рисунке 6 показано поведение капель смазки при различных способах нане-сения, демонстрируя влияние свойств как металлической поверхности, так и защит-ной пленки на динамику смачивания. Взаимодействие капель смазки с поверхно-стями различной смачиваемости подчеркивает различия в распределении, которые обусловлены характеристиками подстилающей поверхности.

-

( b ) время испытаний 30 часов ( с )

-

( a ) до испытания (участки образования капель

смазки)

Рисунок 6. Схема поведения капли на поверхности твердого тела при различных условиях смачивания: a) поверхность металла, b) пленка МЗП, c) поверхность с границей раздела между разными поверхностными энергиями

Сила поверхностного натяжения, обозначенная стрелками на рисунках, соответ-ствует Fм для металла и Fмзп для мономолекулярной защитной пленки. Полученные данные свидетельствуют о том, что капля масла, находящаяся на границе между этими поверхностями, стремится мигрировать к поверхности с более высокой по-верхностной энергией. Это наблюдение позволяет понять, как удерживается смазка на металлических поверхностях, на которые периодически наносится мономолеку-лярная защитная пленка.

Измерение краевых углов смачивания в зависимости от изменения концентра-ции поверхностно-активных веществ позволяет определить оптимальную концен-трацию. В соответствии с межгосударственным стандартом эксперимент проводится с использованием микроскопа типа МС 40 и эталонного масла. Результаты экспери-мента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Измерения краевых углов смачивания

|

№ опыта |

Количество ПАВ в растворе |

После нанесения МЗП |

После промывки |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Изменение θ после 5 промывки |

|||

|

% |

θср, град |

∆θср, град |

||||||

|

1 |

0 |

25,1 |

16,6 |

14,3 |

9,5 |

5,8 |

4,9 |

-20,2 |

|

2 |

0,1 |

35,3 |

34,7 |

34,3 |

35,1 |

34,2 |

34,1 |

-1,2 |

|

3 |

0,2 |

44,7 |

43,9 |

44,1 |

43,7 |

43,7 |

43,5 |

-1,2 |

|

4 |

0,4 |

49,1 |

48,9 |

48,7 |

48,7 |

48,5 |

48,3 |

-0,8 |

|

5 |

0,5 |

53,2 |

52,8 |

52,9 |

52,6 |

52,4 |

52,5 |

-0,7 |

|

6 |

0,6 |

55,4 |

52,3 |

51,9 |

51,7 |

51,1 |

49,8 |

-5,6 |

|

7 |

0,7 |

57,5 |

54,6 |

54,4 |

55,1 |

53,2 |

52,9 |

-4,6 |

Результаты экспериментов показали, что после пяти промывок металлических образцов растворителем хладагентом 112 угол смачивания оставался стабильным при концентрации фторированного поверхностно-активного вещества в диапазоне от 0,4% до 0,5%. Вне этого диапазона, особенно при концентрациях выше 0,5%, наблю-далось значительное уменьшение угла смачивания примерно на 5 градусов. Это сви-детельствует о том, что повышение концентрации фторированного поверхност-но-активного вещества свыше 0,5% не ведет к улучшению его эффективности. Мак-симальная эффективность достигается при поддержании концентрации в пределах от 0,4% до 0,5%.

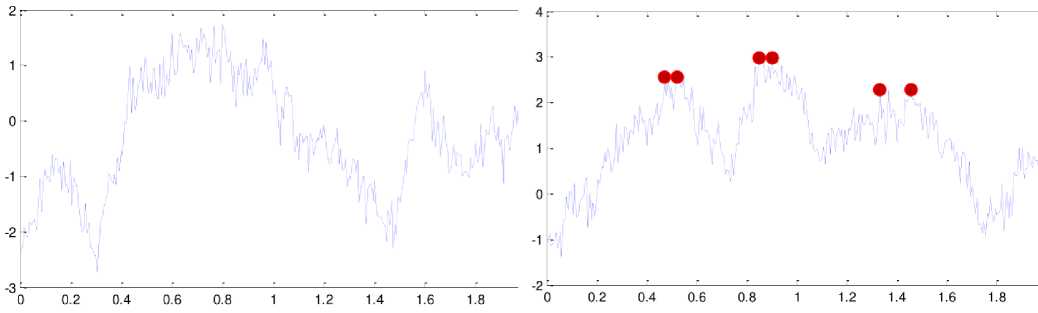

На рисунке 7 представлена кинетика образования мономолекулярной защитной пленки (MPP). Данные демонстрируют, что формирование MPP происходит быстро — в течение трехчетырех минут после погружения металлических образцов во фто-рированный раствор поверхностно-активного вещества. Стабильность угла смачива-ния даже при продолжительном погружении свидетельствует о том, что MPP образу-ет устойчивый и долговечный слой на поверхности металла.

Для анализа структурной целостности и морфологических характеристик ме-таллических поверхностей до и после нанесения MPP использовалась электронная микроскопия. Результаты были следующими:

Распределение дислокаций: Плотность дислокаций в объеме металла оставалась неизменной и составляла от 2 × 10⁹ до 3 × 10⁹ см^(-2). Это равномерное распределение сохранялось до и после нанесения MPP, что указывает на отсутствие влияния защит-ной пленки на плотность дислокаций металла.

Дифракционный контраст: Дифракционный контраст, измеряющий изменения электронной плотности и структуры кристаллической решетки, остался неизменным на изображениях под электронным микроскопом до и после нанесения MPP. Это свидетельствует о том, что защитная пленка не оказывает значительного воздействия на внутреннюю кристаллическую структуру металла.

Структурные и морфологические характеристики: Не было выявлено суще-ственных изменений в структурных и морфологических характеристиках металличе-ских образцов. Нанесение MPP не привело к заметным изменениям рельефа поверх-ности или нарушению структурной целостности металла, что подтверждает отсут-ствие разрушающего воздействия при формировании защитного слоя.

Рисунок 7. Зависимость краевого угла смачивания от времени нахождения образца в растворе Фтор-ПАВ

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что МЗП не производит непосредственного влияния на структурное состояние поверхностного слоя металла.

Сравнение данных по твердости и микротвердости железных образцов до и после нанесения МЗП (Таблица 2) подтвердило предположение того, что структура и ме-ханические свойства металла с защитной мономолекулярной пленкой не должны меняться.

Таблица 2. Сравнение твердости и микротвердости образцов железа

|

Способ нанесения МЗП |

HV, кг/мм2 |

Hμ 50, кг/мм2 |

|

1 |

86,4±3,9 |

114,0±6,0 |

|

2 |

86,2±1,6 |

109,0±2,0 |

|

Контр. обр. (без МЗП) |

86,9±1,3 |

111,2±4,8 |

Чтобы установить, как способ нанесения МЗП влияет на количество удерживае-мой поверхностью смазки была исследована маслоемкость вертикальных пластин с поверхностной площадью 8 см2 (Таблица 3). При прерывистом нанесении МЗП чи-стые участки представляли собой окружности с разным диаметром, но общей сум-марной площадью.

Таблица 3. Количество смазки (мг), удерживаемое вертикальной поверхностью, в зависимости от способа нанесения МЗП*

|

Способ нанесения МЗП |

0,5%-й раствор ПАВ |

0,05%-й раствор ПАВ |

|

Сплошной Прерывистый: |

0,48 |

1,40 |

|

33 участка, □ 2 мм |

5,46 |

4,17 |

|

15 участков, □ 3 мм |

6,54 |

4,15 |

|

3 участка, □ 6,5 мм |

3,53 |

2,48 |

*Примечание: материал пластин – никель. Количество смазки определяли путем усреднения результатов не менее пяти экспериментов.

Представленные результаты в таблицах 2 и 3 демонстрируют связь между объе-мом масла, оставшегося на поверхности, и площадью участков, не покрытых защит-ной пленкой, указывая на то, что минимальный уровень потребления масла не со-блюдается. Наибольшее удержание масла отмечено на металлических пластинах, где присутствуют открытые участки диаметром 3 мм, на которых защитная мономоле-кулярная пленка наносилась периодически.

Профилометрические данные, представленные на рисунке 8, показывают влия-ние модификации поверхности на удержание масла. Анализ показывает, что при воздействии на поверхности пар трения рабочей среды, такой как моторное масло, периодическое нанесение защитной пленки приводит к образованию незащищенных участков из-за активации поверхностных выступов. Эти выступы формируются в процессе обработки поверхности, что включает взаимодействие между поверхностью и рабочей средой.

Подробные профилограммы выявляют, что участки без защитной пленки обла-дают выраженными топографическими особенностями, включая выступы и неров-ности, которые становятся более заметными на этапе обработки поверхности. Эти особенности способствуют различному удержанию масла, так как незащищенные участки аккумулируют больше смазки по сравнению с участками, покрытыми за-щитной пленкой. Таким образом, подготовка и обработка Karelina, M.; Akulov, A.; Chibrikin, D.

Protective oil molecular film on metal surfaces: Method for determining quality;

поверхности играют клю-чевую роль в определении распределения и объема удерживаемого масла в парах трения.

( b ) время испытаний 30 часов (участки

(a) до испытания образования капель смазки)

Рисунок 8. Профилограммы поверхности трибосопряжений

Из рисунка 8 видно, что объем удерживаемой вертикальной поверхностью капли уменьшается при увеличении угла смачивания и уменьшении работы адгезии. Что позволяет предположить, что объем сидячей капли на поверхности без МЗП должен быть больше, чем на поверхности с пленкой.

4 Conclusions

Данное исследование посвящено изучению фундаментальных механизмов об-разования и свойств защитных пленок, образующихся при адсорбции ПАВ на ме-таллических поверхностях. Цель исследования - установить взаимосвязь между моле-кулярной структурой ПАВ, их концентрацией и характеристиками формируемой защитной пленки. Для достижения поставленной цели использовалась методика ад-сорбции фторорганических ПАВ на металлические подложки. Свойства полученных пленок исследовались с помощью следующих аналитических методов: атом-но-силовая микроскопия для определения топографии и толщины пленок в нано-метровом масштабе, измерение угла смачивания для оценки смачиваемости поверхности и изменения ее поверхностной энергии, испытания на микротвердость для определения изменения механических свойств металла после модификации. Иссле-дования показали, что при адсорбции фторорганических ПАВ на металлических по-верхностях формируется мономолекулярная защитная пленка постоянной толщины от 3 до 6 нанометров. Образование этой пленки не приводит к существенным изме-нениям в дислокационной структуре или твердости/микротвердости металлической подложки, что свидетельствует о формировании дополнительного защитного слоя без влияния на внутренние свойства металла. Кинетическое исследование процесса пленкообразования показало, что защитная пленка формируется в течение 3-4 минут после погружения металлических поверхностей в раствор ПАВ. Дальнейшая терми-ческая обработка способствует повышению равномерности и стабильности распределения ПАВ по поверхности, что увеличивает эффективность пленки. Наличие за-щитной пленки положительно влияет на трибологические свойства металлических поверхностей, повышая маслоудерживающую способность на границе раздела между пленкой и металлической подложкой. Предполагается, что повышение мас-лоудерживающей способности приведет к снижению трения и износа, тем самым продлевая срок службы компонентов. Для оценки качества мономолекулярной за-щитной пленки разработан новый метод, основанный на измерении угла смачива-ния капли масла на модифицированной поверхности. Данный метод позволяет надежно оценить эффективность пленки в предотвращении износа, основываясь на стабильности угла смачивания. Анализ концентрации фторорганического ПАВ по-казал, что концентрации в диапазоне от 0,3% до 0,4% являются оптимальными для создания стабильной защитной пленки. Время адсорбции от 3 до 4 минут является достаточным для достижения желаемых свойств пленки. Сравнительные исследова-ния показали, что фторорганическое ПАВ обладает превосходными эксплуатацион-ными характеристиками по сравнению с традиционными смазочными материалами на основе этанола, особенно в плане улучшения удержания масла и снижения изно-са.

В результате исследования получены следующие выводы:

-

1. Фторорганические ПАВ образуют мономолекулярные защитные пленки на металлических поверхностях, которые не влияют на внутренние свойства металла, но повышают его маслоудерживающую способность, что может способствовать снижению трения и износа.

-

2. Разработанный метод оценки качества защитной пленки, основанный на измерении угла смачивания капли масла, позволяет объективно оценить эффектив-ность пленки в предотвращении износа.

-

3. Оптимальные условия формирования стабильной защитной пленки достигают-ся при концентрации ПАВ от 0,3% до 0,4% и времени адсорбции от 3 до 4 минут.

-

4. Фторорганическое ПАВ демонстрирует качественные эксплуатационные характеристики по сравнению с традиционными смазочными материалами, что под-тверждает его потенциал для практического применения.

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение комплексных лабо-раторных испытаний для оценки эффективности фторорганических ПАВ в различ-ных парах трения в моделируемых условиях эксплуатации. Исследования будут включать тщательный анализ интенсивности износа, коэффициентов трения, эф-фективности смазывания, а также стабильности и долговечности защитных пленок в различных условиях окружающей среды. Полученные результаты позволят получить ценную информацию о практическом применении фторорганических ПАВ для по-вышения эффективности смазывания и продления срока службы компонентов.

-

5 Fundings

This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the state assignment FSFM-2024-0018.