Протекторное действие биологически активных веществ на жизнеспособность эпидермальных клеток Allium cepa L. при кратковременном металлическом стрессе

Автор: Башмаков Д.И., Дмитриева О.О.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 8 т.6, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе исследованы эффекты регуляторов роста (РР) на жизнеспособность эпидермальных клеток лука при кратковременных экспозициях высоких (1 и 10 мМ) концентраций ионов тяжелых металлов (ТМ). Спустя 2 ч. экспозиции воздействие металлов достигало сублетального (на фоне 1 мМ Ni2+ и Cu2+, также 10 мМ Co2+, Zn2+ и Ni2+) и летального (на фоне 10 мМ Cu2+) уровня. В ряде случаев РР частично или полностью нивелировали возникающие под действием ионов ТМ негативные эффекты.

Жизнеспособность, кратковременный стресс, регуляторы роста растений, тяжелые металлы, эпидермальные клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/147249627

IDR: 147249627 | УДК: 581.2

Текст научной статьи Протекторное действие биологически активных веществ на жизнеспособность эпидермальных клеток Allium cepa L. при кратковременном металлическом стрессе

В связи с проблемой загрязнения окружающей среды продуктами техногенеза тяжелые металлы (ТМ) стали объектом пристального внимания экологического мониторинга [2; 6]. Как и многие факторы среды, ТМ действуют на организм дозировано – их действие определяется не только концентрацией ионов, поступивших в клетку, но и продолжительностью экспозиции [2; 5; 13; 17]. Однако до сих пор чрезвычайно мало сведений о том, насколько быстро в клетках может развиться окислительный стресс и последующие за ним окислительные повреждения мембран и органелл. К тому же, в естественных условиях ТМ на своем пути минуют многочисленные барьеры, препятствующие их продвижению по растению [13].

В современной агрономической практике используется большое количество искусственных и натуральных биологически активных веществ (БАВ), способных защитить растения от холода, жары, засухи и других неблагоприятных факторов, повысить количество и качество урожая [1; 7; 8; 13–16; 19; 20]. Цель нашей работы – изучить влияние природных и синтетических БАВ на жизнеспособность растительных клеток на фоне непосредственного (на тканевом уровне) действия ТМ.

Постановка эксперимента. Клетки эпидермальной ткани луковицы лука ( Allium cepa L.) сорта «Каба» помещали в чашки Петри на растворы, содержащие 1 мМ или 10 мМ ионов ТМ (Cu2+, Zn2+, Ni2+ или Co2+). Контролем была дистиллированная вода. Половина чашек Петри из каждого варианта опыта содержала тот или иной синтетический или природный регулятор роста (РР): 10 нМ тидиазурона (TDZ); 0,1 мкМ цитодефа (CTD); 25 ppm 6-бензиламинопурина (6-БАП); 0,1% гумат+7 (HUM) или иммуноцитофита (ICP – 10 мкМ этилового эфира арахидоновой кислоты). По истечении 2 ч. эпидермальную ткань лука погружали в гипертоничный раствор NaCl и через световой микроскоп Биолам ЛОМО С1 (увеличение 150), по наличию или отсутствию плазмолиза, подсчитывали количество живых и погибших клеток в 4–5 полях зрения в каждом варианте опыта. Опыт повторяли трижды. Результаты обрабатывали статистически по общепринятым биометрическим формулам. Значения в таблицах и на рисунке представлены в виде «среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего арифметического».

Из полученных в ходе экспериментов данных следует, что количество живых клеток в контроле на протяжении опыта оставалось на уровне около 85%. Ионы ТМ по-разному влияли на жизнеспособность эпидермальных клеток. Количество живых клеток в растворах, содержащих 1 мМ ионов Ni2+, Co2+ и Zn2+ после двухчасовой экспозиции оставалось на уровне контроля, в то время как та же концентрация Cu2+ вызывала снижение числа жизнеспособных клеток на 13%. Имела место тенденция к уменьшению количества живых клеток с увеличением концентрации ТМ. Однако в среде, содержащей ионы Cu2+ и Ni2+, наблюдали резкое существенное снижение жизнеспособности клеток. Как показали полученные результаты, Co и Zn лучше других металлов поддерживали жизнедеятельность растительных клеток, в то время как спустя 2 ч. экспозиции растворы, содержащие ионы Ni и Cu убивали от 5–12 до 11–30% клеток эпидермальной ткани лука (по сравнению с водным контролем).

Согласно методике, предложенной М. Н. Прозиной [4], если количество жизнеспособных клеток в той или иной токсичной среде меньше контрольной на 20% и более, то эта доза токсиканта считается летальной. Соответственно, если процент живых клеток в среде выше или на уровне контроля, то данная доза поддерживает жизнеспособность клеток и может считаться витальной (оптимальной). Сублетальные дозы, снижающие жизнеспособность клеток, лежат между этими экологическими зонами.

Можно заключить, что при кратковременном воздействии ионов Zn2+ и Co летальная зона находилась вне исследованных концентраций. Сублетальными были обе исследованные концентрации Ni2+. Летальным для клеток лука оказалось 2 ч. действие 10 мМ ионов Cu2+.

Из таблицы видно, что синтетические и природные регуляторы роста оказывали неодинаковое влияние на жизнеспособность клеток по сравнению водным контролем. Так, в среде, содержащей синтетические регуляторы роста тидиазурон и цитодеф, количество живых клеток достоверно снижалось относительно водного контроля на 6% и 9% соответственно. Природные регуляторы роста сами по себе не влияли на жизнеспособность эпидермальных клеток. Однако, на фоне ТМ, положительный эффект синтетических регуляторов роста был более заметен по сравнению с таковым у природных. Так, в растворах, содержащих 1 мМ ионов ТМ, синтетические регуляторы роста поддерживали жизнеспособность клеток лука в оптимальной и субоптимальной зонах в 92% случаев, против 75% – у природных регуляторов. При увеличении концентрации до 10 мМ эффективность синтетических и природных регуляторов роста значительно падала (они поддерживали количество живых клеток на уровне водного контроля в 42% и 38% соответственно).

Таблица

Жизнеспособность эпителиальных клеток луковицы Allium cepa L. при действии тяжелых металлов и регуляторов роста растений, % к водному контролю

|

Вариант опыта |

Без РР |

Регуляторы роста растений |

|||||

|

синтетические |

природные |

||||||

|

CTD |

TDZ |

6-БАП |

HUM |

ICP |

|||

|

Вода |

100 ± 0,7 |

81,3 ± 6,7 |

93,7 ± 1,4 |

100,3 ± 1,7 |

99,6 ± 1,7 |

97,9 ± 2 |

|

|

Co |

1 мМ |

98,7 ± 1,2 |

109,8 ± 1,5 |

99,5 ± 2,6 |

104,2 ± 7,4 |

107 ± 1,4 |

97,6 ± 1,7 |

|

10 мМ |

96,9 ± 1,4 |

107,9 ± 1,2 |

95,9 ± 2,9 |

94,6 ± 6,9 |

103,6 ± 2,8 |

97,2 ± 2,5 |

|

|

Zn |

1 мМ |

100 ± 0,9 |

94,6 ± 3,2 |

100 ± 4,9 |

99,9 ± 2 |

99,1 ± 2,4 |

91,3 ± 1,1 |

|

10 мМ |

96,5 ± 0,9 |

94,5 ± 2,2 |

103,5 ± 5,5 |

101 ± 3 |

98,6 ± 1,5 |

89,2 ± 2,2 |

|

|

Ni |

1 мМ |

94 ± 1,1 |

96,5 ± 4,6 |

100,1 ± 4,2 |

99,5 ± 2 |

92,2 ± 0,8 |

101,5 ± 2,4 |

|

10 мМ |

85,8 ± 1,9 |

94,2 ± 3,1 |

94,6 ± 3,1 |

100,4 ± 2,9 |

87,8 ± 5,3 |

82,4 ± 4,6 |

|

|

Cu |

1 мМ |

85,4 ± 8,6 |

92,1 ± 1,3 |

106,3 ± 2,5 |

100 ± 1,8 |

102,5 ± 2,7 |

97,4 ± 1,8 |

|

10 мМ |

64,2 ± 8,1 |

24,8 ± 1,6 |

23,3 ± 1,6 |

49,2 ± 3,5 |

88,6 ± 2,4 |

78,8 ± 2,4 |

|

― летальная зона

― витальная (оптимальная) зона

― субоптимальная зона

― сублетальная (пессимальная) зона

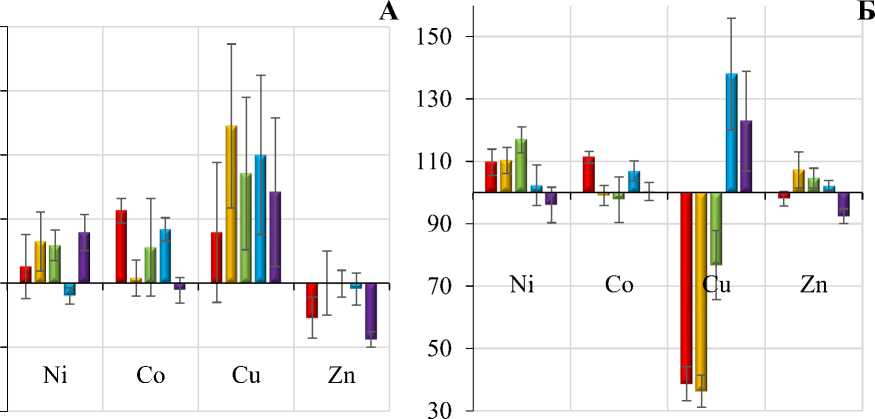

Кроме того, можно оценить относительную эффективность регуляторов роста, сравнивая жизнеспособность эпидермальных клеток в обработанных и необработанных РР вариантах. Можно констатировать, что реакция клеток на регуляторы роста металлоспецифична. Так, на фоне 1 мМ исследованных ТМ наиболее эффективны следующие регуляторы роста: на фоне Ni – иммуноцитофит и тидиазурон, на фоне Co – цитодеф и гумат+7, на фоне Cu – тидиазурон и гумат, на фоне Zn – ни один из исследованных РР существенно не повышал жизнеспособности клеток (рисунок 1, А). При увеличении концентрации ТМ до 10 мМ наибольший эффект оказывали: при повышенном содержании Ni – 6-БАП, Co – цитодеф и гумат+7, Cu – гумат+7 и иммуноцитофит, Zn – тидиазурон (рисунок 1, Б).

Варианты обработки

Варианты обработки

\© и 130

о ft а м 120

Ию f >»

Я я 110

Й и 100

о Г ч 90

■ CTD HTDZ 16-БАП BHUM И1СР

Рис. 1. Сравнительная эффективность регуляторов роста на фоне А – 1 мМ и Б – 10 мМ ТМ.

Таким образом, при кратковременном сильном Zn-стрессе тидиазурон оказывал слабый протекторный эффект на клетки лука. В присутствии ионов Co2+ слабоэффетивны: тидиазурон, 6-БАП и иммуноцитофит; на фоне ионов Cu2+ – синтетические РР, а на фоне ионов Ni2+ – природные РР.

Мы предполагаем, что в условиях проведенного эксперимента в вариантах без РР наблюдались прямые последствия развития окислительного стресса [3; 5; 9; 11; 12; 17; 18], который уже в течение нескольких часов убивал значительное число эпидермальных клеток. В ряде вариантов с РР, очевидно, уже успевали активироваться механизмы устойчивости [7; 8; 10; 13–16; 19; 20], ущерб от окислительных повреждений был частично или полностью нивелирован. Однако влияние высоких (10 мМ) концентраций металлов все же приводило к летальным уровням АФК и гибели клеток.

Выводы.

-

1. Токсичность всех изученных ТМ возрастала с повышением их концентраций, однако этот эффект проявлялся в большей степени на фоне ионов Ni2+ и Cu2+.

-

2. Спустя 2 ч. экспозиции эпидермальных клеток на растворах, содержащих регуляторы роста, успевали включаться протекторные механизмы, которые в ряде случаев частично или полностью нивелировали возникающие под действием ионов металлов окислительные повреждения.

-

3. Степень эффективности регуляторов роста металлоспецифична. При сильном загрязнении среды металлами наибольший эффект оказывали: при повышенном содержании Zn – тидиазурон, Co – цитодеф и гумат+7, Ni – синтетические препараты цитокининового типа действия, Cu – природные регуляторы роста.