Протерозойские мафит-ультрамафиты Кун-Маньёнского района и их рудоносность (Джугджуро-становая зона)

Автор: Пересторонин А.Н., Гурьянов В.А., Приходько В.С., Петухова Л.Л., Песков А.Ю.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются: тектоническая позиция, структурные особенности, вещественный состав и возраст рудоносных мафит-ультрамафитов Кун-Маньёнского района. Описываются геологическая структура медно-никелевого месторождения Кун-Маньё, морфология и условия залегания рудных тел и минеральный состав руд.

Минералогия, тектоника, медно-никелевые месторождения, северо-западное приохотье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328749

IDR: 14328749 | УДК: [553.481:

Текст научной статьи Протерозойские мафит-ультрамафиты Кун-Маньёнского района и их рудоносность (Джугджуро-становая зона)

Региональные проблемы. 2011. Том 14, № 1. С. 17-20.

ПРОТЕРОЗОЙСКИЕ М АФИТ-УЛЬТРАМ АФИТЫ КУН-МАНЬЁНСКОГО РАЙОНА И ИХ РУДОНОСНОСТЬ (ДЖУГДЖУРО-СТАНОВАЯ ЗОНА)

А.Н. Пересторонин, В. А. Гурьянов, В.С. Приходько, Л .Л. Петухова, А.Ю. Песков Институт тектоники и геофизики ДВО РАН им. Ю.А. Косыгина, Хабаровск

В статье рассматриваются: тектоническая позиция, структурные особенности, вещественный состав и возраст рудоносных мафит-ультрамафитов Кун-Маньёнского района. Описываются геологическая структура медно-никелевого место рождения Кун-Маньё, морфология и условия залегания рудных

Известно, что основная масса сульфидных Cu-Ni с платиноидами месторождений комплексных руд пространственно и генетически связана с мафит-ультрама-фитовыми интрузиями древних платформ. Одни были сформированы на протерозойской стадии развития древних щитов (Балтийского - Печенга, Монча и др.; Канадского - Садбери, Томпсон и др.; Южно-Африканского -Бушвельд и др.; Западно-Австралийского - Кам балд а и др.), другие - при активизации платформ с массовым излиянием базальтовых магм и образованием траппов (Талнах и др.). Перспективы сульфидного Cu-Ni оруденения Алдано-Станового щита до недавнего времени связывали только с позднедокембрийскими расслоенными дунит-троктолитовыми массивами, развитыми в его юго-западной части [1 ]. В последние годы на юго-востоке щита был выявлен новый тип сульфидных Cu-Ni руцопроявле- тел и минеральный состав руд.

ний, представленных небольшими пластообразными и линзовидными телами мафит-ультрамафитов с прожил-ково-вкрапленной минерализацией [2, 3]. Наиболее изученная площадь их развития (Курумканское рудное поле) расположена в Джугджуро-Становой зоне, в междуречье Маи (Удской) и Кун-Маньё, в пределах Атагского хребта. Структурно она приурочена к области сочленения Джанинского и Туксанийского блоков кристаллического фундамента щита. Здесь установлено несколько разобщенных линейно вытянутых в северо-западном направлении ареалов интрузий с сульфидной Cu-Ni минерализацией (рис. 1).

Согласно договору ЗАО «Кун-Маньё» с Институтом тектоники и геофизики ДВО РАН (ИТиГ ДВО РАН), с 2005 по 2009 гг. авторы статьи проводили структурно-геологические и металлогении еские исследования этой тер-

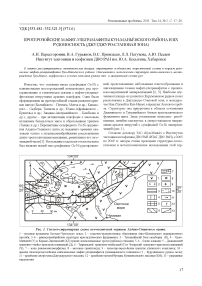

Рис 1. Геолого-структурная схема юго-восточной окраины Алдано-Станового щита:

1 - меловые вулканиты Охотско-Чукотского пояса; 2 - осадочно-вулканогенные образования Аяно-Шевлинского перикратонного прогиба; 3-6 - раннедокембрийские структуры кристаллического фундамента: 3 - Туксанийский блок сахабория (К), 4 - Удско-Майский (У) и Кирано-Лавлинский (КЛ) гранит-зеленокаменные троги (грабены) становия; 5-6 - блоки алдания: 5 - Джанинский гранулиго-гнейсо-кристалло сланцевый (Д), 6 - Тырканский гранулито-гнейсовый (Т) и Чогарский гранулито-кристалло сланцевый (Ч); 7 - зоны динамометаморфизма; 8 - меловые гранитоиды; 9 - палеопротерозойские граниты улканского комплекса; 10 -ареалы палеопротерозойских никеленосных мафит-ультрамафитов кунманьенского комплекса (1 - Курумканское рудное поле);

11 - архейские анортозиты Джугджурского массива; 12 - архейские метагабброиды Кунманьенского массива (КМ); 13 - разрывные нарушения

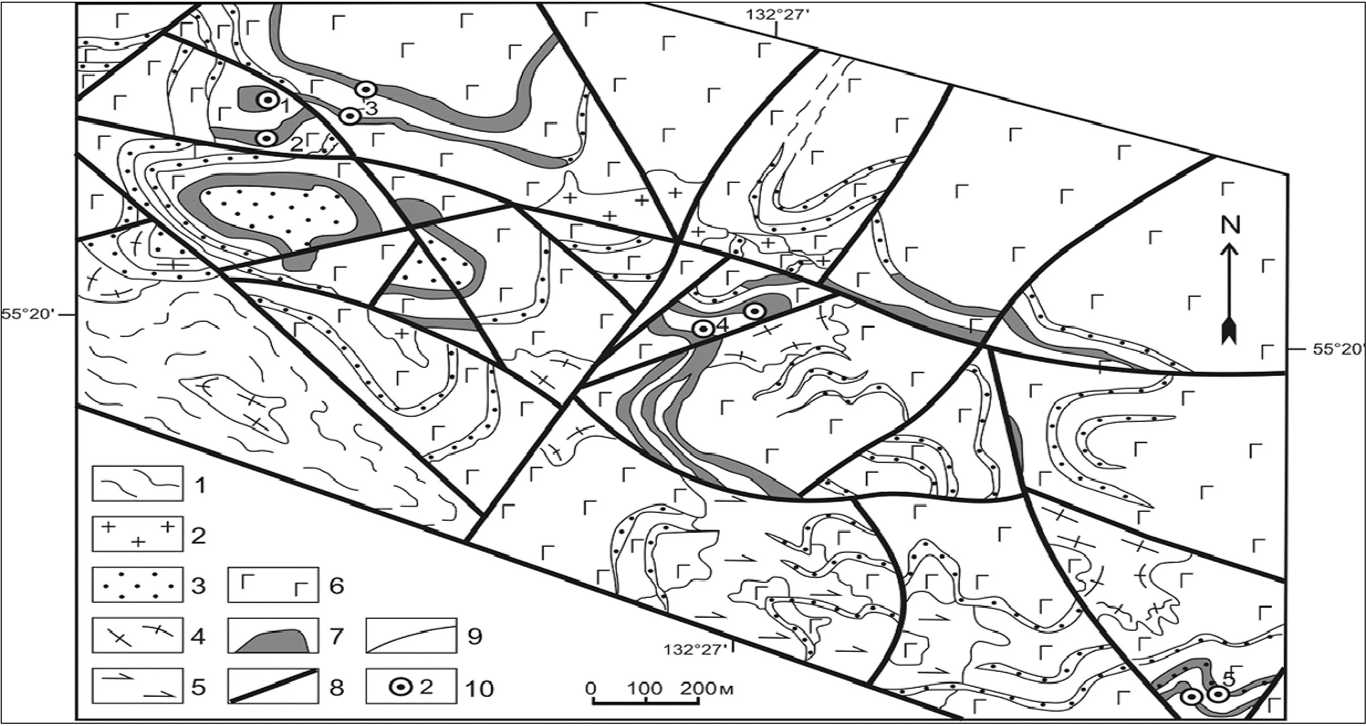

ритории. По результатам работ нами составлены: геологическая карта Кун-Маньёнского ручного района масштаба 1:200 ООО и структурно-геологическая карта Курумканского ручного поля (площадью ~ 150 км2) масштаба 1:10 000. Кроме этого, проводились минералого-петрографические и петрогеохимические исследования проб из керна опорных скважин и полотна траншей. Наиболее детально изучена центральная часть Курумканского ручного поля, где были сосредоточены основные объемы буровых, горнопроходческих, опробовательских и других видов работ. В её пределах выделено пять ручных залежей, четыре из которых по запасам Ni и Си соответствуют рангу средних и мелких месторождений (рис. 2). В целом они образуют крупное Cu-Ni с Со, Pt, Pd и Au месторождение Кун-Маньё. Также на флангах рудного поля нами изучались руч©проявления, в которых установлены промышленные содержания Ni, Си, Со и платиноидов (на восточном - Атакан, Агата; на западном -Малый Курумкан, Чёрный Исполин).

Породы рассматриваемых тел выделены в качестве самостоятельного кунманьенского комплекса габброно-рит-пироксенит-перидотитовой формации [2]. Он представлен вебстеритами, габброноритами, лерцолитами, клино- и ортопирокс енитами. Для сульфид содержащих вебстеритов в ЦИИ ВСЕГЕИ получены изотопные датировки возраста: 1700=Ы 2 млн. лет по U-Pb в цирконах, 1812±66 млн. лет по Sm-Nd в пироксенах, плагиоклазах и слюдах [2, 3]. Перечисленные выше породы слагают в основном полого падающие на северо-восток и север тела мощностью от 0,1-1 м до 70-80 м и протяженностью от 50-250 м до 1 -3 км, и лишь изредка - крутопадаю щие маломощные и непротяженные линзовидно-инъек-ционной формы жилы. Наиболее крупные интрузии мафит-ультрамафитов, как и большинство мелких тел, имеют пластовую, плитообразную и линзовидную форму, встречаются в виде пластин. Мощности ручных тел изменяются от 1 -2 до 63 м, в одних случаях они образуют единый «пласт», в других - расщепляются на апофизы мощностью до 5, реже - до 11 м.

Рудные и рудоносные тела мафит-ультрамафитов Курумканского поля прослеживаются в северо-западном направлении на 40 км. В его пределах выявлено около ста тел, расположенных группами, часто в несколько ярусов по вертикали; реже отмечаются одиночные разрозненные тела. Из них около 12 % содержат сульфидную Cu-Ni вкрапленность. Границы тел, как правило, резкие и ровные. В ряде скважин наблюдались контакты сложного типа в виде мелких инъекций и шлирообразных новообразований во вмещающих их архейских метагабброидах Кун-Маньёнского массива. Подавляющая часть маломощных тел имеет четкие секущие контакты по отношению к гнейс овидности вмещающих их метагабброидов майско-джанинского комплекса и марагайских гранитогнейсов, полосчатости плагиогнейсов и кристаллослан-цев джанинской серии. В единичных случаях у маломощных иньекционно-линзовидных тел мафит-ультрамафитов отмечались крутопадающие контакты, субсогласные с гнейсовидностью вмещающих пород. Наиболее мощные ручоносные тела мафит-ультрамафитов тяготеют к зонам древних тектонических нарушений, падающих полого (10-25°, реже до 35°) на север северо-восток и проходящих вдоль контакта тел или непосредственно по нему.

Рис.2. Схематическая геологическая карта центральной части Курумканского рудного поля:

1 - пироксеновые плагиогнейсы и кристалле сланцы джанинской серии; 2 - меловые гранитоиды; 3 - палеопротерозойские мафит-ультрамафиты кунманьенского комплекса; 4-6 - архейские образования: гранито-гнейсы марагайского (4), анортозиты древнеджутджурского (5) и метагабброиды майско-джанинского (6) комплексов; 7 - тела мафит-ультрамафитов с сульфидной Cu-Ni минерализацией; 8 - разрывные нарушения; 9 - геологические границы; 10 - месторождения и рудопроявления (1 -Шляпа, 2 - Треугольник, 3 - Фалкон, 4 - Икэн, 5 - Кубук)

Вещественным выполнением этих зон являются плотные и массивные бластомилониты, представленные слюдя-но-эпидот-амфиболовыми, хлорит-актинолитовыми и полевошпат-кв арц-трем олит-актинолитовыми сланцами и микрогнейсами [2, 3]. Располагаясь субпараллельно друг другу, пологопадающие зоны древних тектонических нарушений образуют структуры типа чешуйчатых надвигов; в них рудоносные интрузии располагаются в 2-3 яруса по вертикали. Повсеместно отмечается структурно-тектоническое несогласие этих тел и вмещающих их бластомилонитов зон пологих тектонических нарушений со структурами кристаллического фундамента. Морфология рудоносных тел мафит-ультрамафитов в основном определяется характером этих тектонических зон.

Установлено, что полого падающие на север северо-восток пластообразные тела мафит-ультрамафитов в шовных тектонических зонах, дискордантных по отношению к складчатым структурам кристаллического фундамента, образуют структурную основу Курумканского рудного поля. Мощность зон бластомилонитизации в подошве рудных тел варьирует от нескольких сантиметром до первых десятков метров, в кровле редко превышает 1-3 м. Для бластомилонитов этих зон характерны линзо-видно-послойные, плойчатые, сланцеватые с элементами будинирования и пластического течения текстуры. В подошве ряда тел в зонах бластомилонитизации наблюдались наклонные изоклинальные складки в сульфидизи-рованных сланцах, которые, по всей вероятности, являются складками волочения. В большинстве случаев процессы рассланцевания и бластомилонитизации развиты по вмещающим тела мафит-ультрамафитов метагаббро-идам, гнейсам, гранито-гнейсам, реже - по породам самого рудоносного комплекса. В последнем случае они приобретают сланцеватость трещинного типа со следами хрупко-пластических деформаций. В приподошвен-ной и прикровельной частях ряда тел мафит-ультрамафитов встречаются редкие шлирообразные обособления пироксенитов, габброноритов, перидотитов, вебстеритов с расплывчатыми контурами, участками - их ксенолиты с четкими контактами. Иногда они уплощенной и линзовидно-растянутой вдоль контакта формы. В интервале мощностью от 1 до 10-25 см приконтактовой подошвенной, реже кровельной частей пластовых тел плагиовеб-стеритов и вебстеритов, участками просматривается «так-ситовость», те. ориентированность вдоль их контактовой поверхности с бластомилонитами наиболее крупных зерен плагиоклаза, роговой обманки и слюд. В отдельных случаях имеют место тектонически-сорванные контакты рудоносных тел с вмещающими породами, иногда с зеркалами скольжения. Но чаще всего такие контакты трещиноваты и затушеваны наложенными значительно более поздними процессами.

Сульфидные руды оконтуриваются в виде пластообразных залежей, повторяя контуры материнских тел. В составе залежей преобладают рядовые вкрапленные руды; богатые густовкрапленные руды локализуются в висячем и лежачем боках тел мафит-ультрамафитов. Брекчиевые и сплошные руды располагаются на контакте с вмещающими породами, иногда выходя за пределы тел. Главными минералами в составе сульфидных руд являются (вес. %): пирротин (60-80), пентландит (10-25), халькопирит (10-20), пирит (0-10); реже встречаются магнетит, ильменит, борнит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин. В целом для рудных залежей характерно преобладание прожилково-вкрапленных руд с содержаниями Ni от 0,46 до 0,9 %, а Си от 0,11 до 0,2 %. Вкрапленники сульфидов размером от 0,01 до 0,5 мм, реже до 3 мм, сложены преимущественно агрегатами зерен пирротина в срастании с пентландитом и халькопиритом. Гнездообразные выделения сульфидов имеют зазубренно-извилистые очертания, мелкие их вкрапления характеризуются уплощенной формой. До 30-50 % объема брекчиевых руд составляют обломки вмещающих пород размером до 5 см. Содержания Ni в брекчиевых рудах достигают 5,48 %, Си - 2,33 %, Со - 0,053 %, Ag - до 56,5 г/т, Pt -до 2,94 г/т. Сплошные руды с массивной текстурой имеют, как правило, небольшую мощность; они характеризуются высокими концентрациями Ni (до 12,76 %) и Си (до 0,7 5 %), Pt и Pd (до 4 г/т). Кроме них, в титано-магнетитовом цементе брекчий пегматитов установлены содержания Pt до 13,26 г/т, Ag - до 20,2 г/т, Ti - 1,48 %, Ni -0,149%.

Распределение сульфидной медно-никелевой минерализации в пределах материнских интрузий контролируется первично-магматическими элементами их внутренней структуры и наложенными структурными преобразованиями. Выделяются два её типа: сингенетический и эпигенетический. Первый представлен рассеянной мелкой вкрапленностью сульфидов, ко второму относятся прожилково-вкрапленные, брекчиевые и жильные руды.

Месторождение представлено четырьмя рудными телами - залежами Икэн, Фалкон, Треугольник и Шляпа. Рудные тела приурочены к зонам полого падающих (10-25°, реже до 35°) на север северо-восток тектонических нарушений, которые проходят вблизи или непосредственно по их контакту. Морфология рудоносных тел мафит-ультрамафитов в основном определяется характером этих тектонических зон. Вещественным выполнением последних являются плотные бластомилониты, представленные слюдяно-эпид от-амфиболовыми, хлорит-актинолитовыми и полевошпат-кварц-тремолит-актинолитовыми сланцами и микрогнейсами [3]. Рудное тело Икэн представляет собой пластообразную, вытянутую в юго-восточном направлении залежь овальной формы площадью ~ 3 км2. Протяжённость её длинной оси - 2,4 км, короткой -1,5 км. Мощность залежи меняется от 40 м в центре до 6 м на флангах. В разрезах по простиранию и падению тело имеет в целом прямолинейные очертания, осложнённые небольшими волнообразными «изгибами» с раздувами и пережимами, иногда с мелкими перистыми ответвлениями, выполненными брекчиевыми и сплошными рудами. Рудное тело Фалкон представляет собой маломощную (7-10 м) протяжённую (1200 м) интрузию сульфидсодержащих вебстеритов, погружающуюся под углом 20° на северо-восток. Висячий её контакт проходит по зоне бластомилонитов, лежачий - интрузивный. Сульфидная Cu-Ni минерализация распространяет- ся от материнской интрузии в вышележащие бластомилониты. В лежачем боку рудного тела, на удалении 7 и 9 м от контакта, скважинами вскрыты два горизонта рудных брекчий мощностью 0,3 и 0,4 м. Рудное тело Шляпа, сложенное вебстеритами, представляет субгоризонтально залегающую на водоразделе залежь, в приповерхностной части которой выделяется зона окисления сульфидов оранжево-бурого цвета - «железная шляпа». В плане, залежь имеет овальную, вытянутую в субширотном направлении форму, и размеры 200x130 м. Максимальная мощность тела - 22,3 м, на периферии оно полностью эродировано. Контакт залежи с подстилающими её метагабброидами - тектонический. Рудное тело Треугольник приурочено к интрузии серпентинизированных оливиновых вебстеритов и лерцолитов. В плане оно имеет треугольную форму площадью ~ 0,08 км2. Подошва и кровля залежи полого (8-12°) погружаются на север северо-восток. Мощность её меняется от 58,6 м в центре до первых метров в краевых частях. Сульфидные руды окон-туриваются в виде пластообразных залежей, повторяя контуры материнских тел. В составе залежей преобладают рядовые вкрапленные руды; богатые густовкрапленные руды локализуются в висячем и лежачем боках тел мафит-ультрамафитов. Брекчиевые и сплошные руды располагаются на контакте с вмещающими породами, иногда выходя за пределы тел. Главные рудные минералы (в мае. %): пирротин (60-80), пентландит (10-25), халькопирит (10-20), пирит (0-10). Реже встречаются магнетит, ильменит, борнит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин. В целом для вкрапленных руд характерно содержание Ni 0,46-1,5 %, а Си 0,11 -0,25 %. Содержание Ni в брекчиевых рудах достигает 5,48 %, Си - 0,36 %. Сплошные руды характеризуются более высокими концентрациями Ni (до 8,8 %) и Си (до 0,75 %); содержание Pt и Pd в них достигает 4 г/т.

По данным исследований последних лет, в пределах Атагского хребта закартировано несколько разобщенных ареалов интрузий мафит-ультрамафитов с сульфидной

Co-Cu-Ni (с платиноидами до 1 г/т) минерализацией, которые по своим параметрам и прогнозируемым ресурсам рудных компонентов отвечают рангу рудных и рудоносных зон и полей. Небольшие ареалы и рои тел мафит-ультрамафитов с аналогичной минерализацией установлены севернее, восточнее, западнее и южнее на некотором удалении от Курумканского рудного поля (Ян-Хэг-дэ, Укикан, Кустак, Борогон, У танах). Ввиду их разобщенности они рассматриваются в качестве самостоятельных потенциально рудоносных структур. Исходя из анализа материалов геохимических и аэрогеофизических съемок, все эти рудоносные структуры являются составными частями нового рудного Cu-Ni с платиноидами Кун-Ма-ньёнского района с одноимённым месторождением в центральной его части (рис. 2).

Работа выполнена в рамках интеграционных программ ОНЗ РАН «Строение и формирование основных геологических структур подвижных поясов и платформ (проект № 09-01 -ОНЗ-10)» и РФФИ (проект № 09-08-10014).

Список литературы Протерозойские мафит-ультрамафиты Кун-Маньёнского района и их рудоносность (Джугджуро-становая зона)

- Балыкин П.А., Поляков Г.В., Богнибов В.И., Петро-ва Т.Е. Протерозойские ультрабазит-базитовые формации Байкало-Становой области. Новосибирск: Наука, 1986. 204 с.

- Гурьянов В.А., Приходько В.С., Пересторонин А.Н., Петухова Л.Л., Потоцкий Ю.П., Соболев Л.П., Абдиязов П.А., Матюша И.П. Никеленосные мафит-ультрамафиты Восточного Становика//Мат-лы Дальневосточной региональной конференции. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2006. С. 117-119.

- Гурьянов В.А., Приходько В.С., Пересторонин А.Н., Петухова Л.Л., Потоцкий Ю.П., Соболев Л.П. Новый тип медно-никелевых месторождений юго-востока Алдано-Станового щита//Доклады РАН, 2009. т. 425, № 3. с. 505-508.