Протестный потенциал в регионе в контексте проблемы национальной безопасности

Автор: Дементьева Ирина Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономическая безопасность

Статья в выпуске: 3 (77), 2015 года.

Бесплатный доступ

Формирование и развитие социальной напряженности в обществе представляет потенциальную угрозу национальной безопасности в масштабах страны и на уровне регионов РФ с точки зрения возможности возникновения деструктивных форм социального взаимодействия, конфликтов, социально-политических «взрывов», т. е. резкого перехода скрытых протестных настроений в открытые протестные действия, оказывающие негативное воздействие на систему властных отношений. Одним из проявлений социальной напряженности является формирование протестного потенциала населения, который предполагает намерение (склонность) граждан участвовать в протестных акциях при определенных условиях. В статье представлены результаты мониторинговых исследований динамики потенциала протеста на территории Вологодской области. Дана характеристика протестных настроений в различных социально-демографических группах населения региона. Проанализированы факторы формирования протестных настроений. Исследование проведено на основе данных регулярного мониторинга, осуществляемого Институтом социально-экономического развития территорий РАН на территории Вологодской области.

Социальная напряженность, потенциал протеста, национальная безопасность, социальный конфликт, социальное самочувствие

Короткий адрес: https://sciup.org/147111253

IDR: 147111253 | УДК: 316.65(470.12)

Текст научной статьи Протестный потенциал в регионе в контексте проблемы национальной безопасности

ДЕМЕНТЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Формирование и развитие социальной напряженности в обществе представляет потенциальную угрозу национальной безопасности в масштабах страны и на уровне регионов РФ с точки зрения возможности возникновения деструктивных форм социального взаимодействия, конфликтов, социально-политических «взрывов», т. е. резкого перехода скрытых протестных настроений в открытые протестные действия, оказывающие негативное воздействие на систему властных отношений.

Одним из проявлений социальной напряженности является формирование протестного потенциала населения, который предполагает намерение (склонность) граждан участвовать в протестных акциях при определенных условиях.

В статье представлены результаты мониторинговых исследований динамики потенциала протеста на территории Вологодской области. Дана характеристика протестных настроений в различных социально-демографических группах населения региона. Проанализированы факторы формирования протестных настроений.

Исследование проведено на основе данных регулярного мониторинга, осуществляемого Институтом социально-экономического развития территорий РАН на территории Вологодской области.

Социальная напряженность, потенциал протеста, национальная безопасность, социальный конфликт, социальное самочувствие.

Проблема обеспечения национальной безопасности вызывает сегодня серьезную озабоченность общественных и государственных деятелей, ученых, всех граждан России. В Стратегии националь- ной безопасности Российской Федерации до 2020 года термин «национальная безопасность» формулируется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [13].

В современной литературе, посвященной проблематике национальной безопасности, в качестве одной из ее возможных угроз рассматриваются социальные конфликты, которые создают опасность жизненно важным процессам жизнедеятельности нации, ослабляют устойчивость ее существования, ставят под удар само ее существование [1]. Социальными конфликтами охвачены многие сферы жизни российского общества: социально-экономическая, политическая, межнациональных отношений и т. п. Наиболее открытой формой выражения социального конфликта могут быть разного рода массовые действия. Массовый протест как активная форма защиты своих интересов от посягательств извне может быть организованным или стихийным, прямым или косвенным, принимать характер насилия или ненасилия. Формами выражения протеста могут быть митинги, демонстрации, пикетирование, кампании гражданского неповиновения, забастовки, голодовки, прогулы, «протестное голосование», терроризм, экстремистские акции, жалобы, обращения в суд, вооруженная борьба и т. д. [12].

В современной России протестное движение зародилось в конце 80-х гг. прошлого века. В первые перестроечные годы население страны ожидало быстрые и ощутимые перемены во многих областях жизни и, прежде всего, в самых насущных вопросах. При этом наряду с ростом ожиданий происходила политизация массового сознания. Нарастал разрыв между первоначальными ожиданиями и ухудшением положения дел в реальности. Это в свою очередь привело к явлениям фрустрационного порядка и нарас- танию активности участия в различных формах протеста. Пик этой активности приходился на период 1990 – 1991 гг.

В 90-е гг. показатели социального недовольства то усиливались, то слабели. Наблюдались резкие всплески этих показателей, например, весной 1997 года, на пике неплатежей, или осенью 1998 года в результате дефолта [14].

С началом нового десятилетия произошел спад социального недовольства и протестной активности россиян. Это объяснялось повышенным электоральным ожиданием в отношении нового Президента РФ Путина, надеждами на укрепление государства, наведение порядка, усиление борьбы с коррупцией и т. п. и благоприятной экономической конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей, которая позволяла правительству решить многие финансовые проблемы – ликвидировать задержки платежей, повысить зарплаты и пенсии и т. д. Этот период сопровождался и вспышками социального недовольства. В начале 2005 года, после введения в действие закона о «монетизации льгот», например, недовольство выплеснулось на улицы и, более того, приобрело политический характер (требование отставки правительства и т. п.).

После 2005 года в России появились активные и долговременные протестные движения. Первым направлением такой долговременной борьбы стали экологические протесты – борьба против ухудшения окружающей среды (против загрязнения воды и воздуха, против вырубки лесов, против точечной застройки крупных городов). На втором месте находился жилищный вопрос, который чаще всего возникал в виде борьбы обманутых дольщиков. Заметное место в социальном протесте в этот период занимали забастовки и трудовые конфликты с требованиями либо выплаты долгов по заработной плате, либо повышения платы, которые, од- нако, не выходили за рамки конкретных предприятий. Бытовые протесты 2000-х гг. представляли собой весьма широкий круг акций, включая протест против повышения цен на продовольствие, протесты против реформы городского транспорта в ряде городов России (Казань, Красноярск, Петербург), против перебоев в подаче воды, газа и тепла (Махачкала, Якутск), против самоуправства административных органов и др.

Следующий этап роста протестной активности связан с реакцией населения на изменение социально-экономической ситуации в условиях мирового финансового кризиса, затронувшего и Россию. С сентября 2008 года наблюдалось нарастание уровня конфликтности в обществе. Это выражалось в увеличении числа протестных акций, которые становились многоактными, т. е. протекающими в несколько этапов, причем на каждом этапе выбирались разные формы выражения протеста [3]. Уровень социальной напряженности в 2009 году во многом был связан с усилением воздействия кризисных процессов на экономику страны.

Новый подъем протестного движения начался в конце 2011 года. Поводом для массовых митингов стали подозрения в фальсификации результатов парламентских выборов и использовании административного ресурса, возмущение очередной рокировкой первых лиц государства. Протестные настроения граждан отчетливо проявились в ходе парламентских выборов 4 декабря 2011 года. «Единая Россия» потеряла практически треть электората. Самый высокий протестный потенциал был сосредоточен в больших городах. Именно на этом социально-политическом фоне стал возможен взрыв политического протеста конца 2011 – начала 2012 года.

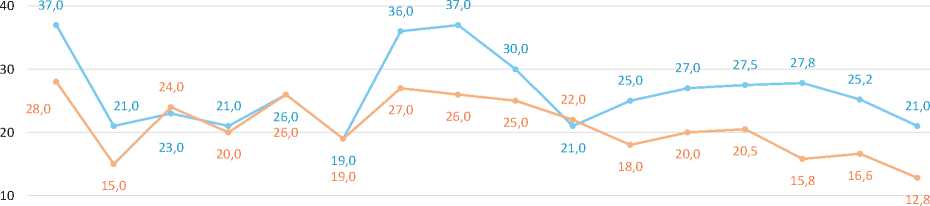

В настоящее время наблюдается определенное ослабление выраженности социального возмущения на поведенческом уровне. Однако по данным Левада-Цен-тра в 2014 году каждый пятый житель России указывал на вероятность протестных выступлений, а 13% декларировали готовность принять личное участие в массовых протестных акциях (рисунок). В этих условиях особую актуальность и значимость приобретает изучение протестных настроений, латентной формы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Вероятность протестных выступлений Возможность участия в выступлениях

Рис. Вероятность массовых акций протеста и возможность участия в них, % от числа опрошенных

Источник: Данные Левада-Центра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.levada.ru социального протеста. Протестный потенциал населения, под которым понимают намерение (склонность) граждан участвовать в протестных акциях при определенных условиях, представляет серьезную угрозу национальной безопасности территории в плане возможности перерастания его в активные протестные выступления.

Начиная с 1995 года, в рамках регулярного мониторинга общественного мнения Институт социально-экономического развития территорий РАН (до сентября 2009 года Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН) отслеживает основные тенденции динамики протестных настроений жителей региона1. Потенциал протеста составляют респонденты, отвечающие на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?» следующим образом: «выйду на митинг, демонстрацию»; «буду участвовать в забастовках, акциях протеста»; «если надо, возьму оружие, выйду на баррикады». Речь идет о том, что человек допускает возможность своего участия в протестных выступлениях. Таким образом, «протестную группу» составляют жители области, отличающиеся определенным эмоциональным настроем, не обязательно тождественным активному социальному поведению.

В настоящей статье представлен анализ основных тенденций, а также социально-экономических и общественнополитических аспектов формирования протестного потенциала в Вологодской области. Это исследование основано на данных регулярного мониторинга, осуществляемого Институтом социальноэкономического развития территорий РАН на территории региона.

Анализ регулярных наблюдений по Вологодской области показал, что за период с 2000 по 2014 гг. протестный потенциал в Вологодской области снизился (на 6 п. п.), однако в последние годы (2010 – 2014) существенных изменений не происходит: доля жителей, проявляющих протестные настроения, сохраняется на уровне 17 - 20% (табл. 1).

Следует отметить, что в «протестной группе» преобладает доля приверженцев «мирных» протестных акций («выйду на митинг, демонстрацию» – 11%), по сравнению с теми, кто высказывает готовность к радикальным действиям в защиту своих интересов («если надо, возьму оружие, выйду на баррикады» – 4%). Причем доля последних за период с 2000 по 2014 гг. сократилась почти в 2 раза.

Анализ данных мониторинга позволяет выделить категории лиц, которые отличаются определенным социально-психологическим настроем и имеют предрасположенность к активным действиям в случае возникновения социального конфликта.

В гендерном разрезе намерение участвовать в акциях протеста значительно сильнее выражено у представителей мужского пола (в среднем за 2014 год – 22%) по сравнению с женским (16%), т. е. мужчины более склонны к проявлению протестных настроений, чем женщины (табл. 2).

Склонность к участию в протестных акциях в большей степени свойственна представителям возрастной категории от 30

Таблица 1. Динамика потенциала протеста в Вологодской области, % от числа опрошенных

|

1998 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Изменение (+/-), 2014 г. |

||

|

к 2013 г. |

к 1998 г. |

|||||||||||||

|

Потенциал протеста |

39,6 |

24,3 |

32,2 |

26,3 |

20,7 |

19,6 |

21,9 |

20,0 |

19,8 |

20,1 |

17,3 |

18,6 |

+1 |

-21 |

|

Выйду на митинг, демонстрацию |

10,6 |

8,0 |

13,9 |

11,0 |

9,6 |

9,7 |

10,8 |

9,6 |

10,9 |

10,3 |

9,3 |

10,7 |

+1 |

0 |

|

Буду участвовать в забастовках, акциях протеста |

14,2 |

7,7 |

10,8 |

9,0 |

5,7 |

5,4 |

6,0 |

6,1 |

4,7 |

5,7 |

4,2 |

3,9 |

0 |

-10 |

|

Если надо, возьму оружие, пойду на баррикады |

14,9 |

8,6 |

7,5 |

6,3 |

5,3 |

5,1 |

5,0 |

4,3 |

4,3 |

4,2 |

3,8 |

4,0 |

0 |

-11 |

Таблица 2. Динамика потенциала протеста в различных социально-демографических группах населения, %

Многолетние регулярные социологические исследования, проводимые Институтом социально-экономического раз- вития территорий РАН на территории Вологодской области, позволяют проанализировать социально-экономические и общественно-политические детерминанты потенциальной протестной активности в регионе [6]. Были выделены 3 группы факторов:

-

1. Негативные общественно-политические настроения, связанные с неодобрением деятельности властей.

-

2. Неудовлетворенность населения собственным материальным положением и общей экономической ситуацией в стране и области.

-

3. Низкий уровень запаса социального терпения и негативное эмоциональнопсихологическое состояние населения.

Как показывают данные социологических измерений, главным фактором накопления скрытой протестной активности является отношение населения к деятельности различных структур и институтов власти.

Сравнительный анализ данных мониторинга показал, что жители области, характеризующие политическую обстановку в России как «напряженную, критическую, взрывоопасную», более склонны к протестным проявлениям, чем те, кто считает ее «благополучной, спокойной» (в среднем за 2014 год – 27 против 11%; табл. 3 ) .

Не исключает возможности своего участия в протестных акциях в среднем в 2014 году 45% жителей области, негативно оценивающих деятельность Президента РФ, и только 10% населения,

«полностью и в основном одобряющего» политику главы государства. При этом среди тех, кто негативно относится к деятельности главы государства, протестные настроения по сравнению с 2013 годом усилились.

В среднем в 2014 году 40% населения Вологодской области, отрицательно относящегося к деятельности Правительства РФ, допускает возможность своего участия в массовых выступлениях протеста. Причем показатель протестного потенциала в данной категории имеет восходящую динамику. В категории жителей области, придерживающихся противоположного мнения, «протестная группа» почти в 6 раза меньше (7%).

Наиболее высокий уровень протестного потенциала в зависимости от оценок деятельности региональных и местных органов власти отмечается среди жителей, неодобрительно отзывающихся

Таблица 3. Потенциал протеста в группах населения в зависимости от оценок политической ситуации и деятельности властей, %

Таким образом, неодобрение деятельности властных структур, в большей степени – федерального уровня, является существенным фактором, детерминирующим усиление социальной напряженности в регионе.

Следующую группу факторов, влияющих на изменение протестного поведения, составляют индикаторы, отражающие оценки экономической ситуации в стране и регионе, а также материальное положение населения.

Как показали результаты опросов, наиболее высоким уровнем потенциальной протестной активности отличаются жители области, негативно оцениваю- щие экономическое положение России (в среднем в 2014 году – 34%) и области (30%; табл. 4). Среди тех, кто считает экономическую ситуацию в стране и регионе «очень хорошей и хорошей», доля «протестующих» составляет только 5 и 4% соответственно.

По оценкам, протестные настроения чаще присущи жителям области с негативными характеристиками материального положения своей семьи (в среднем в 2014 году – 36%). В группе населения, считающего собственное материальное благосостояние «очень хорошим и хорошим», протестный потенциал находится на более низких отметках (6%). Причем, если в 2005 – 2006 гг. разрыв между этими категориями по уровню потенциала протеста был несущественным, то в 2010 году он составил уже 2,2 раза, в 2013 году – 4,7 раза, в 2014 году – 6,4 раза.

Потенциал протеста наиболее высок среди населения, относящего себя к категориям «бедных» и «нищих» (в среднем

Таблица 4. Потенциал протеста в группах населения в зависимости от оценок социально-экономической ситуации, материального положения, %

Наибольшая склонность к протестным проявлениям отмечается среди жителей региона, отличающихся низким уровнем покупательной способности доходов («денег хватает в лучшем случае на еду» – 33%). Причем в 2014 году протестные настроения в данной категории усиливаются.

В целом негативные оценки социально-экономической ситуации и материального положения населения являются значимым фактором формирования протестных настроений жителей региона.

Третья группа факторов, влияющих на уровень потенциала протеста, относится к социальному самочувствию жителей области.

В зависимости от оценок социального настроения наибольшую потенциальную склонность к участию в массовых вы- ступлениях проявляет население, испытывающее отрицательные эмоции («напряжение, раздражение, страх, тоску» – в среднем в 2014 году – 38%). При этом доля «протестующих» в данной категории по сравнению с 2013 годом заметно выросла. Удельный вес «протестующих» в категории людей, находящихся в «прекрасном настроении, нормальном, ровном состоянии», составляет в среднем по области 12% и имеет явную тенденцию к снижению (табл. 5).

Потенциальной протестной активностью отличается и довольно значительная часть населения области с низким уровнем социального терпения («терпеть наше бедственное положение уже невозможно» – в среднем 40%). Причем по сравнению с 2013 годом протестные настроения в данной категории усилились. Протестный потенциал той части населения, которая высказывает позитивные суждения («все не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно и терпеть»), более чем в 2 раза ниже (15%).

Таким образом, формирование и развитие протестного потенциала в обществе представляет потенциальную угрозу национальной безопасности в масштабах страны и на уровне регионов РФ с точки зрения возможности возникновения деструктивных форм социального взаимодействия, конфликтов, социально-по-

Таблица 5. Потенциал протеста в группах населения в зависимости от оценок социального самочувствия, %

|

1998 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Изменение (+/-), 2014 г. |

||

|

к 2013 г. |

к 1998 г. |

||||||||||||

|

Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последние дни? |

|||||||||||||

|

Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние |

27,4 |

20,6 |

28,6 |

16,8 |

16,1 |

15,4 |

13,9 |

14,3 |

13,7 |

11,6 |

12,1 |

+1 |

-15 |

|

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску |

42,4 |

30,0 |

39,3 |

31,2 |

29,0 |

35,4 |

32,7 |

35,6 |

35,3 |

33,3 |

37,6 |

+4 |

-5 |

|

Какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует сложившейся ситуации? |

|||||||||||||

|

Все не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно и терпеть |

23,6 |

21,1 |

29,6 |

18,0 |

16,2 |

19,1 |

14,8 |

13,3 |

14,2 |

14,1 |

15,4 |

+1 |

-8 |

|

Терпеть наше бедственное положение уже невозможно |

50,4 |

36,9 |

47,8 |

43,5 |

45,3 |

41,2 |

45,3 |

51,0 |

51,4 |

37,0 |

40,2 |

+3 |

-10 |

Таблица 6. Результаты выборов в регионах РФ, где избирались губернаторы 14 сентября 2014 года (по данным ВЦИК)

В результате социологических измерений было выявлено, что в среднем в 2014 году протестный потенциал жителей Вологодской области составляет 19%.

Группами риска являются жители области в возрасте от 30 до 55 лет и старше, представители 20%-ной категории наименее обеспеченных, жители Череповца. В данных категориях протестный потенциал превышает среднеобластной показатель. Более того, протестные настроения усиливаются среди жителей области, негативно характеризующих социальноэкономическую и политическую ситуацию в стране и регионе, собственное материальное положение; не одобряющих деятельность властных структур; испытывающих отрицательные эмоции.

В целом сохраняющийся, хотя и невысокий, уровень протестного потенциала в регионе создает определенный резерв «горючего» материала, который при определенных условиях может быть использован для дестабилизации ситуации. Одной из форм проявления протестного потенциала является апатия, безразличие населения как к делам страны, так и к собственной жизни, усугубляемые отсутствием доступа к высоко ценимым в обще- стве целям (образование, материальный достаток и т. д.) [5]. В качестве примера можно назвать неучастие населения в голосовании. В Вологодской области отмечается наиболее низкий результат явки избирателей на выборы (30%; табл. 6). В среднем по 30 субъектам РФ, в которых проходило голосование, явка избирателей составила 46%. Для сравнения, в Липецкой и Челябинской областях, которые сопоставимы с Вологодской областью по высокой доле черной металлургии в их промышленном производстве, явка избирателей на выборы главы региона составила 48 и 43% (результат выбранных губернаторов О. Королева и Б. Дубровского – соответственно 81 и 86%).

Основными условиями снижения уровня протестного потенциала в обществе, исключения возможности перерастания латентного недовольства в волнения и беспорядки являются оптимизация государственного управления на всех уровнях власти (федеральном, региональном, муниципальном), а также повышение материального благо-

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

ЛИТЕРАТУРА

Белевский, О. А. Современный социальный конфликт как угроза национальной безопасности [Электронный ресурс] / О. А. Белевский // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 1. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2014/01/5517

Бизюков, П. В. Трудовые конфликты в период кризиса [Электронный ресурс] / О. А. Белевский. – Режим доступа : http://www.trudprava.ru

Гулин, К. А. Основные тенденции протестных настроений жителей Вологодской области [Текст] / К. А. Гулин, И. Н. Дементьева // Социологические исследования. – 2008. – № 11. – С. 64–71.

Гулин, К. А. Протестные настроения населения региона в условиях кризиса [Текст] / К. А. Гулин, И. Н. Дементьева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 3 (15). – С. 53–65.

Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров) [Электронный ресурс] / Аналитический доклад Института социологии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации. – Режим доступа : http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf

Дементьева, И. Н. Протестные настроения в комплексе трендов общественного развития [Текст] / И. Н. Дементьева // Проблемы развития территории. – 2014. – № 4 (72). – С. 67–81.

Ильин, В. А. Социологическое измерение эффективности государственного управления [Текст] / В. А. Ильин, А. А. Шабунова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 2 (32). – С. 18–32.

Плюснин, Ю. М. Скрытая социальная напряженность в российском обществе: динамика последних лет и прогноз [Текст] / Ю. М. Плюснин // Социология и общество: тез. Первого Всеросс. социол. конгресса. – 2000. – С. 74–75.

состояния населения. В 2013 году на совещании о ходе исполнения указов от 7 мая 2012 года Президентом РФ В.В. Путиным были обозначены стратегия преобразований и целевые ориентиры государственной политики, которых необходимо достигнуть к 2018 году. Они заключались в том, чтобы «обеспечить новый, более высокий уровень жизни граждан Российской Федерации, прежде всего, за счет кардинального повышения эффективности государственного управления и качества работы государственного сектора» [10].

-

9. Попов, А. С. Национальная безопасность России на современном этапе [Текст] / А. С. Попов // Вестник Воронежского государственного университета. – 2009. – № 2. – С. 115–118.

-

10. Путин, В. В. Речь на совещании о ходе исполнения указов Президента от 7 мая 2012 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа : http://www.kremlin.ru/ news/18039/print

-

11. Самушкин, А. И. Социальная напряженность как общественно-политическое явление [Текст] / А. И. Самушкин // Проблема социальной напряженности: материалы международной научнопрактической конференции 5 – 6 июня 2010 года. – Пенза – Ереван – Прага. – 2010. – С. 10–13.

-

12. Семенов, В. С. Россия в сети конфликтности: между взрывом и согласием [Текст] / В. С. Семенов // Социологические исследования. – 1993. – № 7. – С. 73.

-

13. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Совета Безопасности РФ. – Режим доступа : http:// www.scrf.gov.ru/ documents/1/99.html

-

14. Стребков, Д. О. Экономические детерминанты протестного поведения населения России [Текст] / Д. О. Стребков // Экономическая социология. – 2000. – Т. 1. – № 1. – С. 48–66.

Список литературы Протестный потенциал в регионе в контексте проблемы национальной безопасности

- Белевский, О. А. Современный социальный конфликт как угроза национальной безопасности /О. А. Белевский//Гуманитарные научные исследования. -2014. -№ 1. -Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/01/5517

- Бизюков, П. В. Трудовые конфликты в период кризиса /О. А. Белевский. -Режим доступа: http://www.trudprava.ru

- Гулин, К. А. Основные тенденции протестных настроений жителей Вологодской области /К. А. Гулин, И. Н. Дементьева//Социологические исследования. -2008. -№ 11. -С. 64-71.

- Гулин, К. А. Протестные настроения населения региона в условиях кризиса /К. А. Гулин, И. Н. Дементьева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 3 (15). -С. 53-65.

- Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров) /Аналитический доклад Института социологии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации. -Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf

- Дементьева, И. Н. Протестные настроения в комплексе трендов общественного развития /И. Н. Дементьева//Проблемы развития территории. -2014. -№ 4 (72). -С. 67-81.

- Ильин, В. А. Социологическое измерение эффективности государственного управления /В. А. Ильин, А. А. Шабунова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 2 (32). -С. 18-32.

- Плюснин, Ю. М. Скрытая социальная напряженность в российском обществе: динамика последних лет и прогноз /Ю. М. Плюснин//Социология и общество: тез. Первого Всеросс. социол. конгресса. -2000. -С. 74-75.

- Попов, А. С. Национальная безопасность России на современном этапе /А. С. Попов//Вестник Воронежского государственного университета. -2009. -№ 2. -С. 115-118.

- Путин, В. В. Речь на совещании о ходе исполнения указов Президента от 7 мая 2012 года /Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/18039/print

- Самушкин, А. И. Социальная напряженность как общественно-политическое явление /А. И. Самушкин//Проблема социальной напряженности: материалы международной научно-практической конференции 5 -6 июня 2010 года. -Пенза -Ереван -Прага. -2010. -С. 10-13.

- Семенов, В. С. Россия в сети конфликтности: между взрывом и согласием /В. С. Семенов//Социологические исследования. -1993. -№ 7. -С. 73.

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года /Официальный сайт Совета Безопасности РФ. -Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html

- Стребков, Д. О. Экономические детерминанты протестного поведения населения России /Д. О. Стребков//Экономическая социология. -2000. -Т. 1. -№ 1. -С. 48-66.