Протезирование восходящего отдела и дуги аорты с циркуляторным арестом и ретроградной перфузией головного мозга

Автор: Назыров Ф.Г., Абралов Х.К., Назырова Л.А., Муратов У.А., Алимов А.Б., Мирсаидов М.М., Эрстекис А.Г., Иногамов С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188574

IDR: 140188574 | УДК: 616.132.14-089.844:616.831:612.824.4

Текст статьи Протезирование восходящего отдела и дуги аорты с циркуляторным арестом и ретроградной перфузией головного мозга

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА

И ДУГИ АОРТЫ

С ЦИРКУЛЯТОРНЫМ АРЕСТОМ И РЕТРОГРАДНОЙ ПЕРФУЗИЕЙ ГОЛОВНОГО

МОЗГА

Назыров Ф.Г., Абралов Х.К.,

Назырова Л.А., Муратов У.А., Алимов А.Б., Мирсаидов М.М., Эрстекис А.Г, Иногамов С.А.

Республиканский специализированный центр хирургии им. академика В. Вахидова, Узбекистан, Ташкент

УДК 616.132.14-089.844:616.831:612.824.4

REPLACEMENT OF ASCENDING PART AND ARCH OF AORTA UNDER CIRCULATION ARREST WITH RETROGRADE CEREBRAL PERFUSION

Проблема хирургического лечения аневризмы восходящего отдела аорты и ее осложнений в виде расслаивания является одной из сложнейших в сердечно-сосудистой хирургии. Аневризмы восходящей части аорты характеризуются высокой летальность 94–100% при естественном течении, что обусловлено развитием типичных осложнений, таких как разрыв, нарушение мозгового кровообращения, компрессия и/или обтурация кровотока по магистральным сосудам при расслаивающемся типе аневризм. По данным различных авторов частота встречаемости расслаивающихся аневризм восходящей аорты у населения составляет от 0,5 до 2,95 случаев на 100000/год, при этом летальность составляет 3,25–3,6 случаев на 100000/год.

Диагностика данной патологии на более ранних этапах заболевания достигается путем применения на сегодняшний день современных методов исследования, в частности МСКТ, что приводит к увеличению количества выявляемых патологий, и как следствие, выполняемых операций.

Расслоения восходящего отдела аорты и переход процесса на дугу аорты происходит приблизительно в 30% случаев.

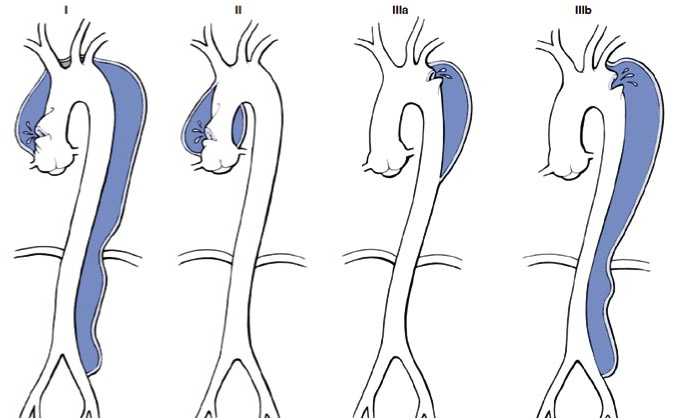

В своей клинической практике при расслоениях аорты мы используем классификацию

De Bakey, основанную на анатомическом принципе характера расслоения (рис. 1).

Аневризма грудного отдела аорты с расслоением дуги аорты с переходом на брахиоцефальный ствол является показанием к протезированию дуги [8, 9]. Протезирование дуги аорты в случае расслоения I типа предотвращает расслоение дистальных отделов. Однако, хирургия дуги аорты связана с высоким операционным риском обусловленным жесткими требованиями по церебральной протекции, так как операция проводится с применением циркуляторного ареста т.е. остановкой кровообращения с использованием селективной перфузии головного мозга или же без таковой.

По данным литературы этиологическими факторами приводящих к развитию аневризм аорты, являются наследственные заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана, синдром Элерса Данлоса, дегенеративными изменениями стенки аорты и прочие причины [1–4].

Наше отделение имеет определенный опыт хирургического лечение аневризм восходящего отдела аорты. За период с 2008 по 2013 г. нами проведено хирургическое лечение аневризм восходящего отдела аорты у 23 пациентов из которых у 3-х больных диагностировано расслоение II типа по Де Бейки. Всем больным выполнено протезирование восходящего отдела аорты клапансодержащим кондуитом с реимплантацией коронарных сосудов в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии.

Данное сообщение посвящается впервые выполненной хирургической коррекции в нашей практике. Больному с расслоением восходящего отдела аорты с переходом на ветви дуги аорты произведена операция Бенталл и протезирование дуги аорты с реимплатацией ее ветвей в условиях циркуляторного ареста с селективной перфузией головного мозга.

Больной Г., 29 лет, поступил в отделение 03.10.2012 года с диагнозом: синдром Марфана. Расслаивающая аневризма восходящей части аорты с переходом на ветви дуги аорты; недостаточность аортального клапана III степени; НК II А стадии; ФК III по NYHA. Учитывая что расслоение ограничивалось восходящим отделом и дугой аорты до начального отдела нисходящей части аорты аневризма была классифициро-

Рис. 1. Классификация De Bakey от 1965 года, основанная на анатомическом принципе протяженности расслоения и локализации разрыва интимы, согласно которой выделяют три типа расслоения аорты

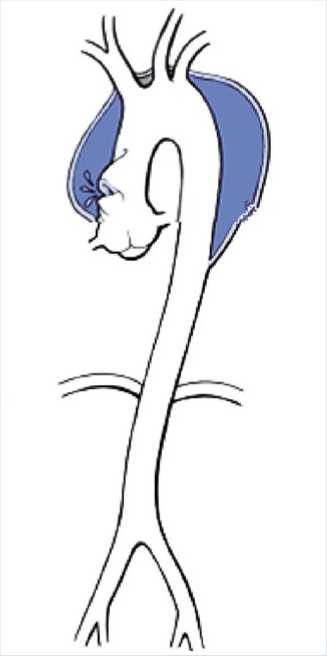

вана как II–IIIА тип (рис. 2). При поступлении у больного отмечались жалобы на одышку, сердцебиение и быструю утомляемость при незначительной физической нагрузке.

Из анамнеза известно, что манифестация заболевания произошла в мае 2012 года, когда пациент впервые отметил жгучую боль в области сердца с кратковременной потерей сознания.

В ходе клинического осмотра отмечены деформация грудной клетки по типу «сердечного горба», а также арахно-дактилия. Аускультативно выслушивался диастолический шум во II – м/р справа от грудины. ЧСС – 92 в мин. Пульс – 92 уд. в мин. АД – 100/40 мм рт.ст.

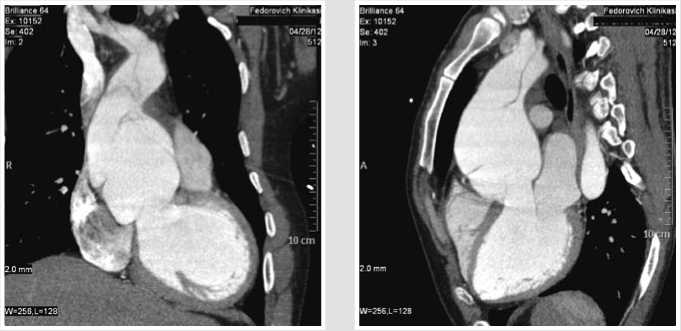

В ходе инструментального обследования пациента на электрокардиограмме у больного отмечались единичные желудочковые экстрасистолы с признаками гипертрофии левого предсердия и левого желудочка. Эхокардиографически выявлено наличие аневризмы восходящей части аорты начиная с синусов Вальсальвы с признаками расслоения и недостаточность аортального клапана II ст. Эхокардиографическая ангиоморфометрия характеризовалась следующими линейными размерами: фиброзное кольцо аортального клапана 3,3 см, на уровне синуса Вальсальвы 7,11 см. Конечно-диастолический объем ЛЖ – 249 мл; фракция изгнания ЛЖ – 58%. Учитывая осложненное течение аневризмы грудного отдела аорты пациенту была выполнена мультислайсная компьютерная томография (МСКТ), согласно ко-

Рис. 2. Схема расслоения у данного пациента

торой устновлено: аневризматическое расширение луковицы и восходящего отдела аорты до 72 мм на протяжении 70 мм. Дуга аорты диаметром 24–29 мм, нисходящий отдел – 22 мм. Отмечается расслоение стенки аорты в области вос-

ходящего отдела, дуги, с распространением на плечеголовной ствол, левую общую сонную артерию (рис. 3, 4).

По данным ангиокардиографиче-ского исследования у больного установлено наличие расслаивающейся аневризмы восходящей аорты, расслоение начинается с уровня синусов Вальсальвы с переходом на ветви дуги аорты. Нисходящий отдел грудной аорты, брюшная аорта и её ветви а также подвздошные артерии с обеих сторон не изменены. Регургитация на аортальном клапане III ст. Коронарные артерии без стенозов. Диаметр аорты на уровне синусов Вальсальвы 76 мм, восходящей аорты 56 мм, дуги аорты на уровне отхождения сонных артерий 29 мм, дуги аорты на уровне отхождения левой подключичной артерии 23 мм, нисходящий отдел грудной аорты 29 мм.

Учитывая характер патологии, больному было произведено протезирование восходящего отдела аорты клапанносодержащим кондуитом № 27 с реимплантацией устьев коронарных артерий и протезирование дуги аорты протезом № 24 с реимплантацией ее ветвей единой площадкой) в условиях искусственного кровообращения (317 мин) и кардиоплегии (209 мин), циркуляторного ареста 55 мин. при температуре 17° с ретроградной перфузии головного мозга через верхнюю полую вену.

Подключение контура искусственного кровообращения осуществлено посредством канюляции артерии бедра и стандартной селективной канюляцией полых вен.

Интраоперационно было отмечено выраженное аневризматическое расширение корня и восходящего отдела аорты размером 10,0 х 8,0 см, при этом стенка аневризматического мешка очень истонченная. Произведено выделение дуги аорты и ее ветвей (брахиоцефальный ствол, левая общая сонная артерия) и дистального отдела нисходящей аорты. Аневризмотомия – селективная кардиоплегия – асистолия. При ревизии через аневризмотомный разрез – внутренняя поверхность аневризматического мешка с признаками расслоения, при этом ложный просвет аорты больше истинного более чем в 2 раза, как выяснилось позже во время ареста, до перешейки аорты.

При ревизии отмечена выраженная аннулоэктазия аортального клапана при этом створки были истончены и дилатированы. Аневризматически измененный восходящий отдел аорты до дуги выделен и иссечен полностью вместе со створками аортального клапана.

Рис. 3. МСКТ фронтальная проекция. Аневризматическое расширение восходящего отдела аорты с артефактами гомогенности наполнения восходящей аорты указывающих на распространение расслоения на брахиоцефальный ствол

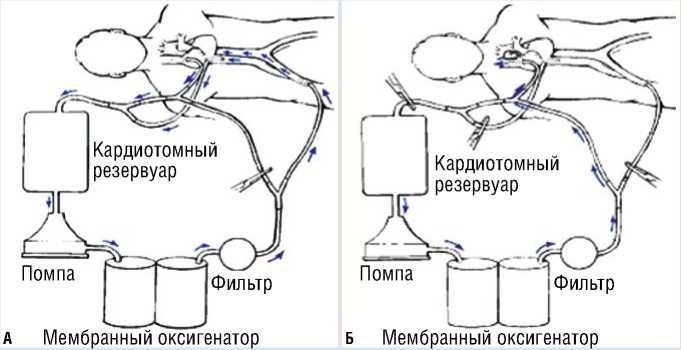

Рис. 5. A–Б – схема контура предусматривающая проведение искусственного кровообращения с ретроградной перфузией через верхнюю полую вену до циркуляционного ареста и во время последнего [10]

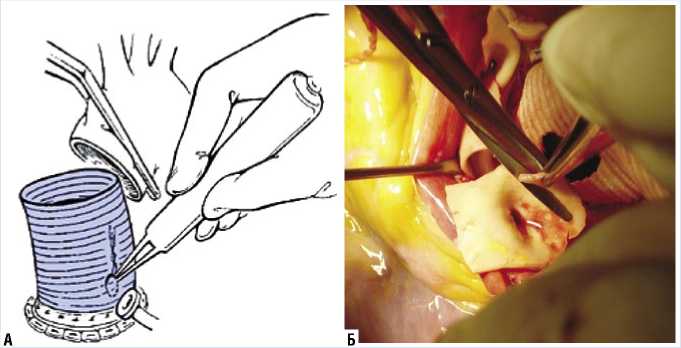

Выполнена мобилизация устьев обоих коронарных артерий. Произведено протезирование восходящего отдела аорты клапанносодержащим кондуитом № 27 на 20-ти «П»-образных швах (этибонд 2/0). Реимплантация устьев коронарных артерий обвивным швом пролен 5/0 (рис. 6. а–б.). По достижении температуры 17° С плановый циркуляторный арест с кавальной ретроперфузией по верхней полой вене (рис. 5 а–б). При ревизии расслоение продолжается на ветви дуги аорты и нисходящий отдел аорты до перешейки, при этом характер расслоения позволил выделить ветви дуги аорты единой площадкой.

Дистальный отдел аорты обработан аналогичным образом. Затем непрерыв-

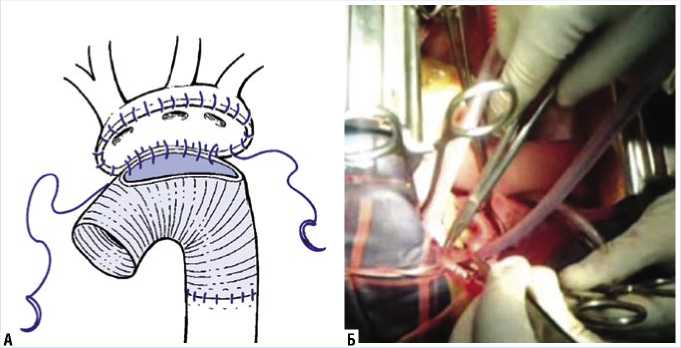

Рис. 4. МСКТ сагитальная проекция. Аневризматическое расширение восходящего отдела аорты с артефактом гомогенности наполнения аорты указывающих на распространение расслоения на правую общую сонную артерию ным обвивным швом пролен 4/0 сформирован дистальный анастомоз на тефлоновой прокладке между сосудистым протезом № 24 и нисходящей аортой. Произведена реимлантация «площадки» ветвей дуги аорты в бок сосудистого протеза непрерывным обвивным швом пролен 4/0 (рис. 7 а–б). Формирование анастомоза между протезированной восходящей аортой и неодугой аорты произведено по типу конец в конец обивным проленовым швом 4/0 на тефлоновой прокладке.

Ближайший послеоперационный период протекал относительно гладко, время нахождения пациента на продленной ИВЛ составило 12 часов, с последующем экстубацией без признаков невроло-

гического дефицита. На 10-е сутки после операции больной в удовлетворительном состоянии выписан под наблюдение кардиолога по месту жительства с соответствующими рекомендациями.

Заключение

Впервые в нашей практике была выполнена операция Бенталл с протезированием дуги аорты синтетическим сосудистым протезом с реимплантацией ее ветвей единой «площадкой» на неодугу в условиях циркуляторного ареста с гипотермией до 17° С Цельсия и применением метода ретроградной перфузией головного мозга, что позволило обеспечить его адекватную защиту.

Примененный метод искусственного кровообращения с циркуляторным арестом и ретроградной перфузии позволил получить хороший результат хирургического лечения расслаивающейся аневризмы аорты.

Рис. 6. А – схема протезирования восходящего отдела аорты с реимплантацией коронарных артерий [10]. Б – интраоперационное фото реимплантации устьев коронарных артерий к синтетическому кондуиту

Рис. 7. А – cхема реимплантации ветвей дуги аорты единой «площадкой» на неодугу [10]. Б – интраоперационное фото реимплантации ветвей дуги аорты единой «площадкой» на неодугу