Протезные дисфункции искусственных клапанов сердца «Мединж-2», «Роскардикс» и «Микс»

Автор: Бякин Сергей Петрович, Тиркин Герман Федорович, Джафаров Руслан Идрисович, Шумкин Валерий Николаевич, Лянгузова Мария Владимировна, Бякина Анастасия Сергеевна, Салагаев Геннадий Игоревич, Власова Регина Петровна

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Вопросы диагностики и лечения кардиоваскулярной патологии

Статья в выпуске: 1-2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Протезные дисфункции являются основной причиной тяжелейших осложнений и летальности после операций на открытом сердце. В основу работы легли наблюдения за больными с пороками сердца, которые прооперированы в кардиохирургическом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска. Показано, что протезные дисфункции реже всего встречаются у лиц с имплантированными протезами типа «МЕДИНЖ-2» и «МИКС», что обусловливает наилучшее качество жизни, меньшее число осложнений и низкую летальность. Работа имеет важное значение в аспекте выбора типа имплатируемого протеза в кардиохирургии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719999

IDR: 14719999 | УДК: 616.126.423.12-0,89

Текст научной статьи Протезные дисфункции искусственных клапанов сердца «Мединж-2», «Роскардикс» и «Микс»

Протезные дисфункции являются основной причиной тяжелейших осложнений и летальности после операций на открытом сердце. В основу работы легли наблюдения за больными с пороками сердца, которые прооперированы в кардиохирургическом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска. Показано, что протезные дисфункции реже всего встречаются у лиц с имплантированными протезами типа «МЕДИНЖ-2» и «МИКС», что обусловливает наилучшее качество жизни, меньшее число осложнений и низкую летальность. Работа имеет важное значение в аспекте выбора типа имплатируемого протеза в кардиохирургии.

В кардиологической литературе ведутся дискуссии о преимуществах и недостатках имплантированных в различные позиции сердца протезов клапанов [1; 2; 4]. Ряд исследователей показывают лучшие результаты протезирования клапанов сердца двустворчатыми протезами [7; 8], другие — моно-створчатыми [2; 6], третьи видят преимущества и недостатки как тех, так и других [3; 4]. Количество дисфункций протезов клапанов, приводящих к гемодинамическим нарушениям, репротезированиям и летальным исходам, все еще остается высоким [2; 3; 5; 8; 9].

Материал и методы исследования. Наблюдали 126 больных митральными пороками, оперированных в кардиохирургическом центре Республиканской клинической больницы № 4 г. Саранска.

Причиной порока сердца у 112 пациентов (88,9 %) была хроническая ревматическая болезнь сердца (I05), у 3 (2,4 %) — первичный инфекционный эндокардит (I05.8 —

38), у 8 (6,3 %) — мезенхимальная (миксоидная) дегенерация (I05.8 — 34), у 2 (1,6 %) — атеросклеротический порок сердца (I05.8 — 25.1) и у 1 (0,8 %) — травматическое поражение митрального клапана (I05.8 — 34.8). Мерцательная аритмия имелась у 80 больных (63,5 %), желудочковая экстрасистолия — у 13 (10,3 %). Второй функциональный класс (ФК) по NYHA до протезирования митрального клапана (ПМК) имели 27 больных (21,4 %), третий — 80 (63,5 %) и четвертый — 19 (15,1 %).

В зависимости от типа имплантируемого в митральную позицию протеза больных разделили на три группы. В первой группе (35 имплантаций) митральное протезирование осуществляли двустворчатыми протезами «МЕДИНЖ-2» (МИ), больным второй группы произведена 41 имплантация двустворчатых протезов «РОСКАРДИКС» (РК), 50 пациентам третьей группы имплантировали классические моностворчатые протезы «МИКС» (МК).

Операцию на открытом сердце осуществляли стернотомным доступом с применением гипотермического искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии. До и после операции в течение 7 лет определяли функциональный класс порока по NYHA; систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) и АРтах — эхокардиографически на аппарате экспертного класса «Vivid-7» (USA) в соответствии с общепринятым протоколом.

Рассчитывали линеарную частоту развития дисфункции митральных протезов (ДМП) в послеоперационном периоде, а за тем — достоверность изменений функциональных показателей по ^-критерию Стьюдента и соответствующему ему показателю достоверности р^), счетных — по %2-крите-рию и соответствующему ему показателю достоверности р(^2). Различия считали достоверными при р(^) < 0,05 и р(х2) < 0,05 соответственно. Провели корреляционный анализ. Корреляцию считали значимо высокой при |±0,666| < г < |±1|, низкой значимости — при 0 < г < |±0,333|.

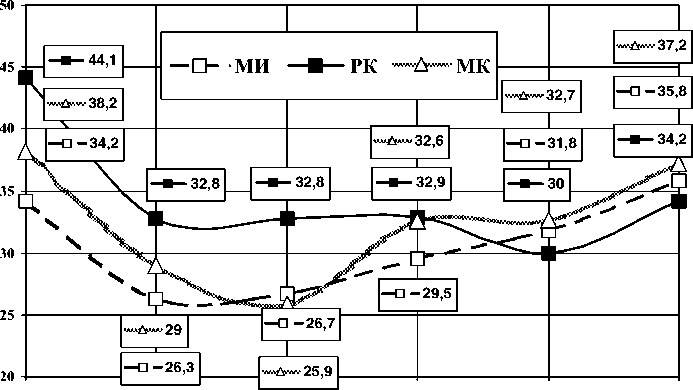

Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов до ПМК имела место легочная гипертензия (рисунок).

0 # 0,5 1 3 5

Годы постимплантационного периода

Рис. Систолическое давление в легочной артерии в указанные сроки постимплантационного периода (СДЛА, мм рт. ст.). Обозначения на рисунке: 0 — до операции; # — непосредственно после операции; 0,5; 1; 3; 5 — через 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет после операции соответственно

Среднее систолическое давление в легочной артерии составляло перед ПМК в генеральной популяции 38,6 ± 1,6 мм рт. ст. Непосредственно после протезирования МИ среднее СДЛА снизилось на 23,1 % (р<у < 0,01), после протезирования РК — на 25,8 % (р(А < 0,01) и после протезирования мК — на 2d,0 % (р(^) < 0,01). При этом у МИ- и МК-носителей СДЛА полностью нормализовалось. У РК-носителей легочная гипертензия не была ликвидирована полностью, но стала менее выраженной. К полугоду у МИ- и РК-носителей существенных изменений СДЛА относительно ближайшего послеоперационного периода не произошло, в то время как у больных с МК-протезами СДЛА снизилось еще на 10,8 % (р^) < 0,05) и стало на 32,2 % (р^ < 0,05) меньше доопераци-онного уровня. По истечении года наблюдений и далее существенной разницы по СДЛА в группах не отмечено: наблюдали синфазный тренд среднего значения показателя к дооперационному уровню, однако у большинства больных даже к пяти годам послеоперационного периода он не превышал доопера-ционных значений.

У большинства больных после ПМК улучшилось состояние, и они перешли в функциональные классы меньших значений. Уже через год наблюдали возвращение ФК у больных с протезом РК к дооперационному уровню, в то время как у пациентов с МК и МИ — только к пяти годам, когда в группах пациентов с протезами МИ и МК среднее значение ФК было на 4,5 (р^) < 0,05) и на 2,5 % меньше дооперационного уровня, в то время как в группе больных с протезом РК — на 6,8 % больше (р^) = 0,05).

Из осложнений отдаленного послеопера ционного периода наиболее часто встречались ДМП, линеарная частота которых составила в среднем по популяции 6,3 % паци-енто-лет (п-л), среди больных с МК, РК и МИ — 7,3 % п-л (р(у2) < 0,05), 5,6 % п-л (₽(х2) < 0,05) и5,1% п-л (р(х2) < 0,05) соответственно (таблица). Среди ДМП во всех группах преобладал паннус митрального протеза.

Таблица

Линеарные показатели клапанных осложнений и летальность после протезирования митрального клапана, % пациенто-лет

|

Показатель |

ПМК протезами |

В среднем после ПМК |

После ПМК по данным литературы* |

||

|

МИ |

РК |

МК |

|||

|

Дисфункции протезов митрального клапана |

5,1 Р( у 2) < 0,05 |

5,6 Р( у2 ) < 0,05 |

7,3 Р( у2 ) < 0,05 |

6,3 |

5-10 |

|

Тромбоэмболические осложнения |

2,1 Р( у2 ) > 0,05 |

2,3 Р( у2 ) < 0,05 |

1,5 Р( у2 ) < 0,05 |

1,9 |

1,5 —2,1 |

|

Тромбозы протеза и левого предсердия |

1,2 Р( у2 ) > 0,05 |

1,1 Р( у 2) > 0,05 |

0,59 Р( у2 ) > 0,05 |

0,96 |

0,1 —1,1 |

|

МНО в группах, ед. |

3,12 ± 0,12 р(/) > 0,05 |

3,22 ± 0,21 р (, > 0,05 |

3,18 ± 0,25 р „ > 0,05 |

3,15 ± 0,09 |

2,5 — 3,5 |

|

Парапротезные фистулы |

0 |

0 |

0 |

0 |

0—1,5 |

|

Поздний протезный эндокардит |

0 Р^ < 0,05 |

0,76 Р( у2 ) < 0,05 |

0,57 Р( у2 ) > 0,05 |

0,46 |

0 — 0,6 |

|

Летальность |

1,66 Р( у2 ) > 0,05 |

1,74 р^ < 0,05 |

1,14 р( у 2) > 0,05 |

1,47 |

1—4 |

Примечания. р (у2) — достоверность отличий от среднего по ПМК. * — приведены данные контент-анализа литературы по митральному протезированию в России моностворчатыми и двустворчатыми протезами (в т. ч. зарубежного производства), выполненные П. И. Орловским и соавт. [4] и А. М. Караськовым и соавт. [3].

На первом году постимплантационного периода частота появления ДМП была наиболее высокой во всех группах наблюдения: в группе с протезами МИ она была минимальной — 15,2 % п-л (р(у2) < 0,01), выше — в группах с имплантами РК и МК (28,9 и 26,5 % п-л соответственно). К трем годам постимплантационного периода линеарная частота возникновения ДМП снизилась по сравнению с первым годом и была одинаковой во всех группах наблюдения (5,1—5,8 % п-л). В более отдаленные сроки она была минимальной (менее 2 % п-л). Очевидно, что вероятность развития дисфункций МИ в течение первого года после протезирования митрального клапана значительно меньше, чем у имплантов МК и РК.

Из ДМП преобладал паннус протеза, причем среди лиц с МК он встречался чаще, но гемодинамическую значимость приобретал реже, в отличие от пациентов с РК, у которых преобладали ДМП вследствие тромбоза протеза и протезного эндокардита, приводящие к выраженным нарушениям гемодинамики. Линеарная частота возникновения позднего протезного эндокардита и тромбоэмболических осложнений у больных с РК составила 0,76 (р(х2) < 0,05) и 2,3 % п-л (р(у2) < 0,05) соответственно, т. е. чаще, чем у больных с МИ и МК, и чаще, чем по дан- ным литературы. Тромбозы протеза чаще встречались у пациентов с двустворчатыми имплантами. Парапротезных фистул не было.

Общее число реопераций к семи годам составило 3,2 %, из них по поводу гемодинамически значимых ДМП 2,4 %, число повторных вмешательств после имплантаций МК — 4 %, из них по поводу гемодинамически значимых ДМП — 2 %, число реопераций у пациентов с РК было 4,9 % — все по причине гемодинамически значимых ДМП.

Причинами репротезирований стали поздний протезный эндокардит и тромбоз протеза, в том числе с переходом на левое предсердие. Все репротезирования у пациентов с РК выполнены в течение первых двух послеоперационных лет (все живы, осложнений нет, ФК-Ш), у одной пациентки с МК — на шестом году (смерть через год после репротезирования от сердечной недостаточности).

Средняя линеарная летальность после операции была наименьшей в группе с имплантированными МК (1,14 % п-л), существенно больше (1,66 % п-л) — в группе с имплантированными МИ, а наибольшей (1,74 % п-л) — в группе с протезированием РК. Средняя линеарная летальность по

ПМК составила 1,47%п-л, что соответствует данным отечественной и зарубежной литературы [3; 5].

Заключение. Осложнениями протезирования митрального клапана в отдаленном послеоперационном периоде являются дисфункции протезов на фоне паннуса (6,3 % п-л), тромбоза протеза (0,96 % п-л) и протезного эндокардита (0,46 % п-л). Последние два преобладают у лиц с РК и лежат в основе развития тяжелых нарушений гемодинамики, роста числа репротезирований и летальных исходов. Протезы митрального клапана МИ и МК, в отличие от РК, обладают большей клинической эффективностью, о чем свидетельствуют меньшая летальность, более длительное (до 5 лет) сохранение функционального класса высоких (I и II) степеней и хорошие (до 7 лет) результаты лечения у больных, которым они имплантированы. При этом протезы МИ и МК имеют минимальный риск развития гемодинамически значимых дисфункций в течение первых пяти лет постимплантационного периода, в отличие от РК, у которых риск развития таких дисфункций высок в течение первых двух послеоперационных лет.

Список литературы Протезные дисфункции искусственных клапанов сердца «Мединж-2», «Роскардикс» и «Микс»

- Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия в России: методы оценки результатов и перспективы развития/Л. А. Бокерия, И. Н. Ступаков, Р. Г. Чудкова//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2002. № 3. С. 4 11.

- Бякин С. П. Хирургическое лечение приобретенных пороков сердца/С. П. Бякин, И. В. Фе-досейкин. М.: Наука, 2006. 131 с.

- Дисфункции искусственных клапанов сердца/А. М. Караськов, В. М. Назаров, С. И. Же-лезнев [и др.]; под ред. чл.-кор. РАМН А. М. Караськова. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2008. 251 с.

- Искусственные клапаны сердца/П. И. Орловский, В. В. Гриценко, А. Д. Юхнев [и др.]; под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 448 с.

- Митрофанова Л. Б. Клапанные пороки сердца (новый взгляд на этиологию, патогенез и морфологию)/Л. Б. Митрофанова. СПб.: Мед. изд-во, 2007. 192 с.

- Фокин В. С. Патофизиологическая оценка результатов митрального протезирования двух-и однодисковыми искусственными клапанами сердца: автореф. дис.. канд. мед. наук/В. С. Фокин. Саранск, 2006. 20 с.

- Цукерман Г. И. Результаты хирургического лечения больных с обструкцией механических протезов клапанов сердца/Г. И. Цукерман, А. И. Малашенков//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2000. № 2. С. 4 9.

- Camilleri L. F. Mitral end Mitro-aortic Valve Replacement with Sorin-Bicarbon Valves Compared with St. Jude Medical valves/L. F. Camilleri, P. Baily, B. J. Legault//Cardiovasc. Surg. 2001. Vol. 9, № 2. P. 272 280.

- Chaicof E. L. The Development of Prostetic Heart Valves Lessons in form and Function/E. L. Chaicof//New Engl. J. Med. 2007. Vol. 357. P. 1368 1371.