Противодействие коррупционным преступлениям в сфере реализации приоритетных национальных проектов в Республике Татарстан

Автор: Газимзянов Р.Р., Лабутин А.А.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Круглый стол

Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142197496

IDR: 142197496

Текст статьи Противодействие коррупционным преступлениям в сфере реализации приоритетных национальных проектов в Республике Татарстан

(группа по Республике Татарстан филиала ФГКУ «ВНИИ МВД России» по ПФО)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

В современных российских научных федеральных и региональных изданиях публикуется достаточное количество исследований коррупционного поведения в различных сферах социального управления. При этом анализ криминальной ситуации, материалов судебно-следственной практики и информации, представляемой контролирующими и ревизионными органами, свидетельствует о том, что бюджетные средства различных уровней по-прежнему являются основным объектом преступных посягательств. Схемы хищения, нецелевого использования бюджетных средств меняются и совершенствуются.

С момента введения таких приоритетных национальных проектов, как «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и «Развитие АПК», правоохранительными органами Республики Татарстан была организована работа по их защите от преступных посягательств. При этом проведение комплекса мероприятий по сохранности бюджетных средств всех уровней, в том числе выделенных на реализацию указанных национальных проектов, является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел (полиции) республики.

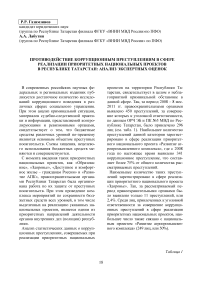

Анализ статистических данных о коррупционных преступлениях, совершаемых при реализации приоритетных национальных проектов на территории Республики Татарстан, свидетельствует в целом о неблагоприятной криминальной обстановке в данной сфере. Так, за период 2008 - 8 мес. 2011 гг. правоохранительными органами выявлено 450 преступлений, за совершение которых к уголовной ответственности, по данным ОРЧ ЭБ и ПК №5 МВД по Республике Татарстан, было привлечено 296 лиц (см. табл. 1). Наибольшее количество преступлений данной категории зарегистрировано в сфере реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», где с 2008 года по настоящее время выявлено 341 коррупционное преступление, что составляет более 75% от общего количества рассматриваемых преступлений.

Наименьшее количество таких преступлений зарегистрировано в сфере реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Так, за рассматриваемый период правоохранительными органами было выявлено только 11 преступлений, или 2,4%. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений в сфере реализации приоритетных национальных проектов, наибольшее число также связано с национальным проектом «Развитие агропромышленного комплекса» (249 лиц, или 50%).

Таблица 1

Сведения о коррупционных преступлениях, совершаемых при реализации приоритетных национальных проектов на территории Республики Татарстан, за период 2008 – 8 мес. 2011 гг.

|

2008 год |

2009 год |

2010 год |

8 мес. 2011 года |

|||||

|

кол-во преступ |

выявл. лиц |

кол-во пре-ступ. |

выявл. лиц |

кол-во преступ |

выявл. лиц |

кол-во преступ |

вы-явл. лиц |

|

|

«Развитие АПК» |

142 |

74 |

104 |

87 |

49 |

43 |

46 |

45 |

|

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |

15 |

11 |

5 |

5 |

14 |

6 |

4 |

5 |

|

«Образование» |

45 |

5 |

12 |

5 |

0 |

0 |

3 |

1 |

|

«Здоровье» |

3 |

2 |

4 |

3 |

3 |

2 |

1 |

2 |

|

Итого: |

205 |

92 |

125 |

100 |

66 |

51 |

54 |

53 |

Вместе с тем необходимо отметить низкий уровень раскрываемости коррупционных преступлений, совершаемых в сфере реализации национального проекта «Образование» – за совершение 60 преступлений к уголовной ответственности было привлечено только 11 человек.

Ущерб от совершенных коррупционных преступлений в сфере реализации приоритетных национальных проектов за рассматриваемый период составил более 213 млн 898 тыс. рублей, при этом сумма возмещенного ущерба составила около 13,5%, или 28 млн 803 тыс. рублей. Следует отме- тить, что более 82% от суммы причиненного ущерба приходится на сферу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 11,9% – на национальный проект «Развитие АПК». Однако наибольшая сумма возмещенного ущерба от совершенных преступлений данной категории приходится на национальный проект «Развитие АПК» – 65,6%, или 18 млн 908 тыс. рублей. На национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» приходится чуть более 9,6%, или 2 млн 777 тыс. рублей (см. табл. 2).

Таблица 2

Сведения об ущербе от коррупционных преступлений, совершенных при реализации приоритетных национальных проектов на территории Республики Татарстан, за период 2008 – 8 мес. 2011 гг.

|

2008 год |

2009 год |

2010 год |

8 мес. 2011 года |

|||||

|

прич. ущерб, млн руб. |

возмещ. ущерб, млн руб. |

прич. ущерб, млн руб. |

возмещ. ущерб, млн руб. |

прич. ущерб, млн руб. |

возмещ. ущерб, млн руб. |

прич. ущерб, млн руб. |

возмещ ущерб, млн руб. |

|

|

«Развитие АПК» |

2,4 |

1,5 |

21,2 |

15,6 |

1,017 |

0,875 |

0,933 |

0,933 |

|

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |

168,0 |

0 |

3,14 |

0 |

2,25 |

1,76 |

2,626 |

1,017 |

|

«Образование» |

2,85 |

0,195 |

1,25 |

0,144 |

10,487 |

0 |

4,149 |

0,14 |

|

«Здоровье» |

0,112 |

0 |

0,31 |

0 |

7,22 |

6,049 |

0,59 |

0,59 |

|

Итого: |

173,362 |

1,695 |

25,9 |

15,744 |

20,974 |

8,684 |

8,298 |

2,68 |

Несмотря на небольшое количество коррупционных преступлений, совершаемых в сфере реализации приоритетных нацио- нальных проектов на территории Республики Татарстан, материальный ущерб, причиняемый государству от указанных преступных деяний, весьма значителен – 213 млн 898 тыс. рублей. При этом обращает на себя внимание низкий уровень возмещения ущерба от них как в абсолютных, так и процентных показателях – 28 млн 803 тыс. рублей, или 13,5%.

В целях объективной оценки реального положения дел в сфере противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым при реализации приоритетных национальных проектов, нами по специально разработанной анкете был проведен опрос специалистов, занимающихся выявлением и раскрытием коррупционных преступлений из числа сотрудников правоохранительных органов. Всего было опрошено 43 сотрудника оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции №5 МВД по Республике Татарстан.

Большинство опрошенных экспертов уверены, что уровень реального состояния коррупции при реализации национальных проектов очень высок. Лишь 20,9 % опрошенных посчитали уровень латентности коррупционных преступлений в этой сфере ниже 50%, остальные 79,1% считают, что уровень латентности значительно выше 50% процентов.

С учетом личного опыта опрошенным было предложено дать характеристику личностным данным коррупционных преступников. В 74,4% случаев опрошенные указали на мужчин-коррупционеров и только 25,6% на женщин.

По возрастной характеристике наиболее коррумпированными респонденты считают возрастную группу от 30 до 40 лет – 53,5% опрошенных, далее идут лица в возрасте 40-50 лет – 27,9%.

По месту жительства, по мнению экспертов, коррупционеры чаще проживают в городах, их отметили 74,4% опрошенных.

74,4% респондентов указали, что по семейному положению коррупционеры – лица, состоящие в браке.

По уровню образования 88,4% экспертов считают, что, как правило, коррупционеры имеют высшее профессиональное образование.

По должностному статусу 65,1% опрошенных указали на то, что среди коррупционеров преобладают должностные лица, являющиеся руководителями органов власти и/или органов местного самоуправления, 25,6% – государственными и муниципальными служащими.

Подавляющее большинство специалистов (86,8%) отметили, что коррупционеры в сфере реализации приоритетных национальных проектов в основном не имеют судимости.

При рассмотрении вопросов причинного комплекса криминального коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих эксперты пришли к выводу о том, что наиболее распространенной правовой причиной такого поведения выступает неоднозначность и противоречивость многих законодательных норм, открывающая множественные коррупционные «лазейки»: на это указали 53,5% опрошенных. На втором месте оказался такой фактор, как существование многочисленных пробелов в законодательстве, определяющем «прозрачность» управленческой деятельности, связанной с организацией финансовых, прежде всего, бюджетных потоков – 41,9% опрошенных.

На вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, социально-экономические причины и условия коррупционной преступности, совершаемой при реализации приоритетных национальных проектов?» большинство экспертов (53,5%) указали на политическое лоббирование, имеющее целью принятие законов, нужных конкретным и четко определенным группам деловых интересов. Далее респонденты отметили такой фактор, как появление достаточно представительного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы и, следовательно, свободные деньги, которые могут широко использоваться для подкупа (27,9% опрошенных). На третьем месте оказался фактор «отсутствия эффективной рыночной конкуренции, позволяющий получать необоснованные сверхдоходы» – на него указали 20,9% респондентов. Дополнительно опрошенные указали также непредусмотренные анкетой факторы, среди которых «отсутствие прозрачности доходов чиновников» и преобладание «телефонного права» над реальным.

К социально-психологическим и морально-нравственным причинам и факторам криминального коррупционного поведения при реализации национальных проектов респонденты отнесли «психологическую готовность значительной части населения к подкупу государственных служащих для реализации как законных, так и незаконных интересов» и «многовековые традиции мздоимства и лихоимства на государственной службе в России», соответственно по 38,2% каждый. На втором месте оказался такой фактор, как «крайне низкий, субъективно воспринимаемый риск быть привлеченным к ответственности за совершение коррумпированного деяния» (23,3% опрошенных). Далее расположились сразу два фактора - «относительно невысокий уровень правовых знаний населения, ставящий его в условие повышенной зависимости от государственных служащих» и «традиционно терпимое общественное отношение к взяткодателю», соответственно по 18,7% каждый. Также респондентами дополнительно был указан и такой социально-психологический фактор, как «отсутствие принципов морального соответствия занимаемой должности чиновника».

В качестве основных факторов, мешающих профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в противодействии коррупции, респондентами в первую очередь были отмечены такие два фактора, как «несовершенство уголовного законодательства» и «несовершенство уголовно-процессуального законодательства», соответственно по 44,2% каждый. Далее расположились такие факторы, как «низкий уровень взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов» и «низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов между собой», соответственно 27,9% и 7%. В качестве иных факторов респонденты указали на «низкий профессиональный уровень сотрудников следственных подразделений» и «низкую заинтересованность дру- гих оперативных подразделений органов внутренних дел в выявлении коррупционных преступлений».

На вопрос об организационных факторах, влияющих на качество профессиональной деятельности по выявлению коррупционных преступлений в сфере приоритетных национальных проектов, большинство опрошенных ответили, что ими являются «слабое взаимодействие с контролирующими органами», «слабый обмен информацией между подразделениями, осуществляющими борьбу с преступностью» и «конкуренция правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью», соответственно 39,5%, 32,6% и 23,3%.

В качестве предложений и рекомендаций по повышению эффективности деятельности подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений, совершаемых при реализации приоритетных национальных проектов, опрашиваемые предложили следующее:

во-первых, изменение оценки профессиональной деятельности сотрудников и подразделений ОВД по ЭБ и ПК - реальный отказ от «палочной системы» (79,6% опрошенных);

во-вторых, повышение эффективности взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами -32,9% опрошенных;

в-третьих, упрощение процедуры получения необходимой для профессиональной деятельности информации от налоговых органов - 27,4% опрошенных;

в-четвертых, совершенствование правового регулирования по созданию механизмов учета и контроля за расходованием денежных средств, поступающих на реализацию национальных проектов, - 25,2% опрошенных;

в-пятых, разработка инновационных технологий по выявлению и документированию коррупционных преступлений при осуществлении электронных торгов (тендеров) - 11,7% опрошенных;

в-шестых, организация и осуществление повышения квалификации сотрудников

БЭП по вопросам противодействия коррупции, в том числе при реализации национальных проектов – 11,5% опрошенных;

в-седьмых, повышение мотивации профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих противодействие коррупции, – 8,1% опрошенных;

в-восьмых, совершенствование действующего уголовного и уголовнопроцессуального законодательства в целях повышения эффективности в борьбе с коррупционными преступлениями – 7,5% опрошенных.

М.М. Шакирьянов,

кандидат юридических наук

(КЮИ МВД России)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫК ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КОРРУПЦИЯ»

Коррупция сопровождает человечество с древнейших времен. Причины возникновения коррупции в зависимости от исторической эпохи и фазы социальноэкономического развития стран весьма различны, а поэтому разработать некие универсальные правовые и организационные средства по ее предупреждению и пресечению представляется малореальным. Проблема борьбы с коррупцией характерна не только для России, но и для всего мирового сообщества.

К сожалению, Россия приобрела стойкий имидж глубоко коррумпированного государства. Коррумпированность аппарата государственного управления приобрела глобальный и системный характер. Коррупцией сегодня поражены практически все сферы общества: ЖКХ, образование, здравоохранение, суды, правоохранительная система, госслужба. В международном рейтинге по эффективности борьбы с коррупцией Российская Федерация занимает 143 место [1]. Объективная оценка российской действительности позволяет сделать вывод об отсутствии реальных механизмов по противодействию росту коррупции в органах государственной власти.

В современный период тема борьбы с коррупцией находится в центре внимания научной общественности России, а изучение проблем борьбы с коррупцией невоз- можно без определения ее понятия и сущности. Также необходимо отметить, что взгляды российских и западных ученых на эту проблему существенно отличаются. Первыми коррупция понимается исключительно как правонарушение, ассоциируемое с общественно-вредным виновным деянием, противоречащим требованиям правовых норм. Вторые же расширяют рамки коррупции до девиантного поведения политической элиты, то есть ведут речь в большей степени о нарушении моральных и этических норм [2].

Этимологически термин «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», что означает «порчу, подкуп» [3].

Однако коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, особенно в условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии. Лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности почетных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, использование связей преступных сообществ и т.д. являются завуалированными формами коррупции.