Противоречия экономики России и механизм их разрешения в условиях импортозависимости

Автор: Задойнов С.А., Магеррамов И.И., Форостянный Н.С.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется современная экономическая модель России, пробелы существующей политики импортозамещения. В ходе работы были выявлены противоречия экономических институтов, структурные причины кризиса модели наращивания долга, поднят вопрос о внедрении суверенного плана развития, дано определение плана, описаны условия для устойчивого экономического роста, предложена модель экономики инновационного развития с учётом ошибок «экономики наращивания долга» в целях развития России как центра общемировой значимости. На основе анализа обосновываются предложения по переходу к новой экономической политике и использованию инструментов по её реализации на базе системы краткосрочного и долгосрочного государственного планирования общественно-экономического развития. Предложена методология формирования единой стратегии социально-экономического развития для того, чтобы нивелировать возникающие стратегические риски в условиях внешней агрессии.

Экономика наращивания долга, экономическая модель, цб рф, образ будущего, импортозамещение, социально-ориентированный рынок

Короткий адрес: https://sciup.org/149144283

IDR: 149144283 | УДК: 330.3 | DOI: 10.24158/pep.2024.1.13

Текст научной статьи Противоречия экономики России и механизм их разрешения в условиях импортозависимости

Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения суверенитета на всех рубежах обороны национальной безопасности. В условиях внешней агрессии необходимо пересмотреть существующие экономические модели для защиты экономического рубежа обороны, ликвидировав противоречия между центрами принятия решений в целях развития России как центра общепланетарной значимости.

Научная новизна исследования заключается в проведенном авторами анализе экономической модели России, определении рисков устойчивости экономической системы и её образ будущего.

Цель исследования – проанализировать тенденцию развития экономической системы, выявить угрозы и определить направления предупреждающих управленческих актов для нивелирования рисков.

Теоретико-методологическую базу исследования составил теоретический анализ научных трудов отечественных и зарубежных авторов, а также стратегических и других российских нормативно-правовых документов. В работе применялись методы актуализации, комплексного анализа, системного подхода в единстве политического, культурного, социально-экономического осмысления процесса экономического развития.

Одним из ярчайших примеров экономики наращивания долга являются Соединенные Штаты Америки. На высокую инфляцию 1970-х гг., вызванную повышением цен на нефть в сочетании с высокой безработицей, правительство США отреагировало снижением налоговых ставок и снижением ключевой ставки. Снижение ставки увеличило спрос на кредиты, в результате чего государственный долг к окончанию курса рейганомики увеличился в три раза (с 994 до 2 867 млрд долл. США). Официально считается, что период рейганомики закончился в 1989 г., однако механизм снижения стоимости денег с помощью ключевой ставки сохранился как минимум до 2015 г., а государственный долг непрерывно рос и в 2014 г. превысил ВВП страны – такой перекос создаёт риски финансовой устойчивости страны1.

В Российской Федерации ситуация с государственным долгом обстоит иначе: отношения госдолга к ВВП на 2022 г. составляет 17 %, при этом в общей структуре на внешний долг приходится 18 %, а на внутренний – 82 %2. При этом коренным отличием от стимулирующей экономической политики США является жесткая монетарная политика ЦБ РФ, которая снижает спрос на кредиты в попытках обуздать инфляцию.

Современная экономическая модель России представляется как противостояние экономических институтов, об этих противоречиях мы подробнее поговорим ниже. У каждого экономического института своя цель, которую он, несмотря на положения товарищей по несчастью, пытается достичь. В этом смысле расплачивается за ошибки управленческого корпуса потребитель (вынужденный потребитель) – гражданин.

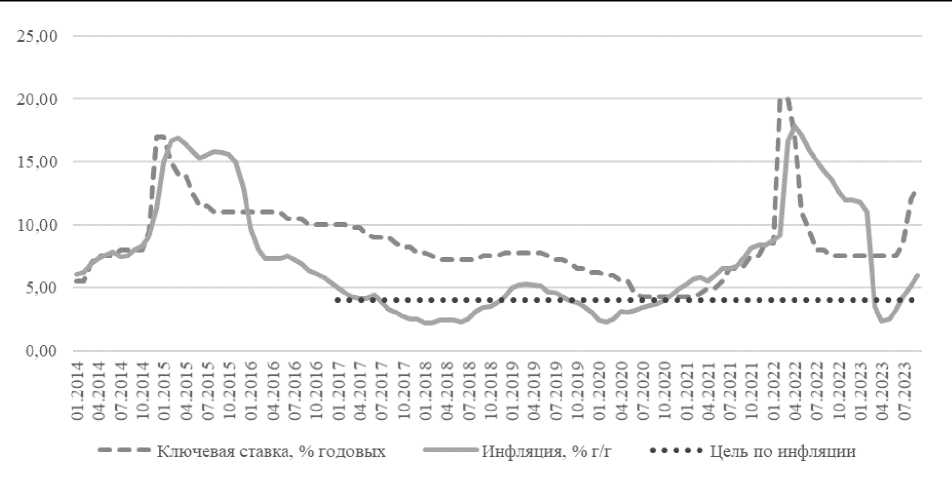

Политика таргетирования инфляции не даёт устойчивых и прогнозируемых результатов. Так, например, уровень инфляции попадал в установленный в 2014 г. таргет («оптимальные» – 4 %) за весь период только 2 раза – в 2017 и в 2019 гг. Однако работы над ошибками Центральным Банком проведено не было. На графике (рис. 1) можно увидеть прямую зависимость между уровнем инфляции и ключевой ставкой, причем за повышением ключевой ставки следует повышение уровня инфляции с небольшим временным лагом и наоборот. Это можно объяснить тем, что в условиях дефицита денежной массы (коэффициент монетизации на 2023 г. – 0,58), отсутствия развитого внутреннего производства товаров массового потребления, плавающего валютного курса, раздутого финансового сектора, высокого количества посредников на одного производителя, повышение ключевой ставки снежным комом повышает цены между посредниками, увеличивая производственные/логистические/финансовые затраты и в будущем – расходы бюджета. Замкнутый круг: высокий ключевая ставка – высокая инфляция – высокая инфляция – высокая ключевая ставка.

Рисунок 1 – Динамика ключевой ставки, инфляции и цели по инфляции 1

Figure 1 – Dynamics of Key Rate, Inflation and Inflation Target

Ко всему вышеперечисленному медианная рентабельность организаций в 2022 г. составляет 13,30 %, а средняя ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям до года – 11,46 %, свыше 1 года – 10,11 %2. Кажется, что разница небольшая и прибыль всё равно есть, но если рассмотреть по видам экономической деятельности, то выяснится, что рентабельность значительной части отраслей (около 40,00 %) ниже ключевой ставки. В эти отрасли входят: производство автотранспортных средств, водоснабжение, лесоводство, деятельность железнодорожного транспорта, строительство, обработка древесины, научные исследования, разработки и др. В условиях рыночной экономики низкодоходные отрасли не смогут существовать, потому что капитал «перетечет» в другие, более прибыльные, например, в производство табачных изделий (рентабельность – 49,3 %), в финансовую и страховую деятельность (46,7 %)3. Таким образом, импортозамещение если и будет происходить, то только в высокорентабельных отраслях.

Противоречия между фискальным и денежно-кредитным блоком кроются в различных целях и инструментах по их достижению. У Министерства финансов главная задача – сведение бюджета без дефицита и пополнение Резервного фонда. Фискальный блок в лице министра финансов Антона Силуанова об инфляционной динамике говорит следующее: «Если ничего не покупать, то цены нормальные»4, такая позиция не осуждает действия Центрального Банка и в этом разногласий пока нет. Однако противоречия возникают при наполнении бюджета – Министерству финансов выгоден стабильный и слабый курс, в этом случае сырьевые экспортеры получают рекордные прибыли, с которых Минфин через Федеральную Налоговую Службу собирает большее количество налогов, а низкий курс увеличивает инфляцию через импортные товары, так как для внутреннего рынка они становятся дороже.

Для бизнеса слабый курс означает – высокие издержки, потому что в экономике России преобладают товары импортного происхождения5, при слабом курсе увеличивается цена закупки. НИУ ВШЭ опубликовал доклад «Импортная продукция: доля в розничных продажах», в котором содержатся результаты расчётов уровня покрытия потребностей населения в промышленных потребительских товарах за счёт импорта по состоянию на 2020 г. Доля импорта в продукции повседневного потребления (за исключением автомобильного топлива) составила 75,8 % в 2020 г., а до этого в течение пяти лет находилась около этого уровня. Импортно-экспортная зависимость экономической модели – ахиллесова пята российской экономики. В связи с возрастанием негативных внешнеполитических факторов импортозамещение всё более переходит из экономической плоскости в плоскость политическую, экономические инструменты становятся орудием по достижению целей политических, в связи с чем на первый план выходит импортозамещение критически важных отраслей для обеспечения суверенитета в принятии общественно-значимых управленческих решений. Процессы социально-экономического развития тесно взаимосвязаны с политическими институтами и процессами. Политика импортозамещения может стать не только потенциалом развития отечественной экономики, но и внести вклад в укрепление государственного суверенитета, что соответствует целям и задачам Стратегии национальной безопасности России1.

Программы импортозамещения в России начали активно разрабатываться и внедряться с 2014 г., прежде всего, они были нацелены на замещения значительной части товаров критической инфраструктуры. Их планировалось заместить к 2020 г., но, как говорят эксперты2, программы были провалены. Сейчас ситуация повторяется, и нам обещают частичную, в 38 %, «эмансипацию» от импорта машин и оборудования. На стратегию Минпромторга по импортоза-мещению приоритетной станкостроительной отрасли (развитие металлообрабатывающих стан-ков)3 из бюджета планировалось выделить 1 млрд рублей на 2023 г. Говорить о такой незначительной сумме не приходится, важнее тот факт, что к 2023 г. Минпромторг предполагает, что доля отечественных станков на российском рынке будет занимать 38 %. Такие «грандиозные» цели не способствуют созданию устойчивого экономического и политического суверенитета, а только отдают его на откуп иностранным бенефициарам.

Разрешить существующие противоречия могут только общие цели, выраженные в едином образе будущего России. Главную цель обозначил Президент В.В. Путин на встрече с молодыми предпринимателями в июне 2022 г.: «Демография – это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые»4. Эта цель может объединить экономических субъектов и дать толчок развитию экономики России. Президент не впервые поднимает этот вопрос – в декабре 2021 г. В.В. Путин заявил, что с экономической точки зрения 146 млн человек для России недостаточно и для экономического роста население нужно увеличить. В октябре 2023 г. эту тему снова озвучил в ходе выступления лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и заявил, что «по призыву президента» население России в ближайшие 50 лет должно вырасти в два раза, это значит, что к 2073 г. россиян должно быть не менее 290 млн человек. Такая цель идет вразрез с прогнозами Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) о сокращении населения России до 132 млн к 2050 г. По информации ДЭСВ, к 2050 г. численность населения городов вырастет на 3 млн (доля городского населения достигнет 74,4 %), а число жителей сократится с 36,8 млн до 22,1 млн5. Какой образ будущего реализуется, зависит от нас. Очевидно, что при сохранении модели хаоса и противоречий прогноз ООН сбудется.

Для того чтобы нивелировать возникающие риски, необходимо разработать единую стратегию социально-экономического развития. Методологически она может выглядеть следующим образом:

-

1) выявление рисков развития и формирование адекватного механизма по их распознаванию (например, заморозка активов лидера Ливии, блокировка валютных резервов Ирана и т. п.);

-

2) стратегическое целеполагание в отношении выявленных рисков, при этом цели описывают идеальный режим функционирования (поведения) объекта; иерархически упорядочены от самой важной к самой незначительной; друг другу не противоречат, измеримые, однозначные в интерпретации;

-

3) формирование концепции достижения совокупности целей и достоверном прогнозировании реакции процесса на внешнее (наше) управляющее воздействие. Отсутствие единой концепции управления – разновидность конфликтного управления, в котором одни работают на одни цели, а другие – на противоположные. Особенность концептуального управления в том, что объективная конфликтность управления не воспринимается субъектами как конфликт множества разных управлений в отношении одного и того же объекта;

-

4) создание институтов или изменение (реорганизация) старых для внедрения концепции в жизнь и распределение единоличной ответственности, полномочий и ресурсов;

-

5) мониторинг процесса реализации концепции и координации взаимодействия участвующих структур;

-

6) своевременная модернизация в случае необходимости (как правильно согласно концепции);

-

7) реорганизация, поддержание работоспособности или ликвидация структур в целях высвобождения ресурсов.

В соответствии со сказанным, в России основной стратегической целью должно стать создание социально ориентированного государства с устойчивой и динамичной инновационной экономикой.

Как этого достичь? Нужно объединить институты единой целью – развивать Россию как центр мировой значимости.

Профессор Окито выразил следующую мысль: «Часто можно слышать, что провозглашенный в них (бывшем СССР и странах Восточной Европы) переход к рыночным механизмам является убедительным доказательством превосходства рыночно-ориентированной экономики над централизованно планируемой. Я полагаю, что это заблуждение… Проблема состоит в том, чтобы соединить, согласовать, объединить в едином механизме начала этих двух систем, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государственного планирования и регулирования»1. Вспоминая его слова, мы можем заключить, что «экономическое чудо» Японии – не только рыночный механизм, но и его симбиоз с грамотным планированием, благодаря которому Япония и Франция быстро восстановились после войны, а Южная Корея за очень короткий срок превратилась из отсталой страны в передовую. Также следует обратить внимание на Китай: экономика данной страны построена на нашем советском опыте, от которого мы, в свою очередь, так стремительно бежим.

Прежде чем двинуться дальше, необходимо пояснить, что мы пониманием под планом. План – это совокупность ориентиров социально-экономического развития и ведущая к осуществлению намеченных целей концепция управления, в которую входит производство продукции, ее потребление и справедливое распределение среди потребителей, ее утилизация и переработка после использования, а также модернизация существующего производства продукции в связи с созданием новых технологий.

А рыночный механизм как раз и является одним из инструментов распределения среди потребителей (включая производственные и утилизационные отрасли) природных ресурсов и продуктов. Конкурентный рынок без плана не способен к самонастройке и целеполаганию. Нет такого государства в мире, которое существует исключительно на рыночной основе, в котором при этом все люди рациональны и рынок находится в равновесном состоянии. На сегодняшний день нет методов для воплощения рыночных идеалов в объективную реальность.

Социально ориентированное регулирование рынка предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач на основе государственной системы долгосрочного и краткосрочного планирования общественно-экономического развития:

-

– развитие существующих предприятий в долгосрочной перспективе;

-

– интеграция в русле определенной концепции целостности народного хозяйства страны;

-

– обеспечение перетока капитала между отраслями и, соответственно, перепрофилирование существующих предприятий по мере того, как меняются общественные потребности в продукции, и обеспечение развития НТП без доведения предприятий до банкротства;

-

– поддержание функционирования государственности как системы управления на профессиональной основе делами общественной значимости на местах и в целом;

– создание и функционирование государственных и общественных институтов, формирующих платежеспособный спрос на продукцию, относимую, прежде всего, к улучшению возможностей получения образования и прочим потребностям обеспечения безопасности жизни общества и развития его культуры, включая и улучшение среды обитания (потребности коллективного характера), и удовлетворение потребностей, выражающиеся в потреблении различных благ самим человеком и членами его семьи.

Так, у нас вырисовывается государственный контур управления. В цепочке государственного управления присутствует и частный контур, который удовлетворяет демографически обусловленные потребности населения, по примеру организации сочетания государственного планирования и предпринимательства в 1950-х гг. прошлого столетия (госплан-артели/кустари), когда 80 % товарного разнообразия приходилось на артели/кустарей (Галушка, Окулов, Ниязметов, 2021), а оставшиеся 20 % – на государство.

Для достижения целей стимулирования устойчивого экономического роста необходимы следующие условия:

-

1. Увеличения инвестиций и занятости для создания среды экономического роста должны быть законодательно закреплены как цели государственной ДКП, так и деятельности ЦБ РФ.

-

2. Помимо действующего механизма рефинансирования, на цели повышения ликвидности по ключевой ставке, необходимо развернуть каналы для целевого рефинансирования коммерческих банков под спрос производственных предприятий, ставка по которым не должна быть выше средней нормы прибыли с вычетом банковской маржи (2 %) на срок до 7 лет (стандартная длительность научно-производственного цикла в обрабатывающей промышленности). Доступ должен быть предоставлен всем банкам на универсальных условиях и банкам развития, соответствующим профилю и целям деятельности, на особых условиях, в том числе с учетом окупаемости вложений в инфраструктуру сроком до 20–30 лет.

-

3. Довести значение коэффициента монетизации до единицы путем финансирования проектов реального импортозамещения, а не «отверточного» производства. После достижения нормы коэффициента (100 %) эмитировать денежные средства только в реальный сектор под будущую товарную массу, при этом инфляция развиваться не будет, так как каждый созданный рубль будет соответствовать увеличившейся товарной массе. Таким образом, решается проблема циклического кризиса «экономики наращивания долга».

-

4. Разработать единую государственную программу импортозамещения, а уполномоченным ЦБ РФ банкам предоставить кредитную линию на эти цели, при этом запретить лизинг и импорт за государственные средства продукции, аналоги которых производятся в России, в том числе лекарства, мебель, напитки, самолеты, автомобили и т. п.

-

5. Изменение налогово-дотационной, страховой политики таким образом, чтобы она направляла деятельность рыночного контура на достижение целей государственного планирования в преемственности поколений.

-

6. Во избежание вывоза капитала и валютных интервенций, прием иностранных активов российских банков и ценных бумаг в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов ЦБ РФ следует прекратить.

Негативные последствия стихийного роста глобальных проблем, которые развились вследствие затяжного планетарного кризиса, нуждаются в принятии срочных общемировых мер для изменения вектора развития на траекторию устойчивого развития как пути, способного сохранить цивилизацию и биосферу. В этом смысле Россия может стать одним из ориентиров человечества, показав, что главное – не финансовые отношения, а человек. Ситуация, в которой каждое экономическое ведомство использует имеющиеся у него рычаги для достижения своих целей экономической политики, приводят в конечном итоге к деградации всей экономической системы. Разрешить существующие противоречия могут только общие цели, выраженные в едином образе будущего России.

Краткие выводы:

-

1. Альтернатива экономике наращивания долга – инвестиционная инновационная экономика, в которой каждый созданный рубль обеспечивается будущим товарным производством. В такой модели баланс между деньгами и товарами/услугами не нарушается.

-

2. В основе экономической модели ближайшего будущего стоит семья и её демографически обусловленные потребности.

-

3. Противоречия между экономическими институтами можно решить направлением их в одну сторону – планирование экономического развития, в котором нет необъективных перекосов в сторону плана или рынка.

-

4. Экономика не может быть самоцелью, решение даже одной экономической проблематики – всегда комплекс решений на 6 приоритетах обобщенных средств управления (рубежах обороны).

Список литературы Противоречия экономики России и механизм их разрешения в условиях импортозависимости

- Галушка А.С., Окулов М.О., Ниязметов А.К. Кристалл роста. К русскому экономическому чуду. М., 2021. 360 с.