Противостояния 1905 г. в лицах: позиция Петербургской академии наук

Автор: Пакшина Н.А.

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 6 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен серьезный конфликт, возникший в Петербургской академии наук в январе 1905 года и продлившийся полтора месяца. К этому периоду работы академии обращались многие исследователи из тех, кто когда-либо рассматривал историю самой академии или биографии ее членов. Следует отметить, что материалы по данной тематике сильно рассредоточены. Цель исследования - на основе широкого круга публикаций и документов взглянуть на уже известные факты и события с другой стороны. Задачей было рассмотреть столкновение академиков с президентом - великим князем К.К. Романовым, произошедшее по причине того, что 17 членов академии подписали документ, известный как «Записка 342 ученых», и не сняли свои подписи по его требованию. В статье использовались классические методы исторического исследования, такие как биографический, историко-сравнительный. В работе дается краткая характеристика Петербургской академии наук начала XX века. Акцент сделан на личность президента академии - великого князя Константина Константиновича, на его реакцию на протесты академиков. В статье не просто формально представлена череда событий, а показаны главные действующие лица этого противостояния и их поведение в сложившейся ситуации. Академики были тверды и проявили гражданское мужество, а президенту пришлось быть достаточно гибким, чтобы сохранить академию и продолжить ее работу, в то время когда вся империя была охвачена крестьянскими бунтами, а недовольство экономическим положением и политикой правительства принимало самые разные формы.

Академия, президент, великий князь константин константинович, академики, конфликт, 1905 год

Короткий адрес: https://sciup.org/149147281

IDR: 149147281 | УДК: 929+32.019.51 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-6-64-81

Текст научной статьи Противостояния 1905 г. в лицах: позиция Петербургской академии наук

Введение. Говоря о революции 1905 года, чаще всего рассматривают противостояния крестьян и помещиков, рабочих и владельцев предприятий, студентов и администрации университетов. Мы же остановимся на менее изученном конфликте, который касался академиков и президента Императорской академии наук.

О непростой ситуации, сложившейся в Петербургской академии в самом начале 1905 года, писали некоторые исследователи биографий как руководства академии, так и отдельных академиков.

Обзор литературы. Необходимо особо отметить Е.Ю. Басаргину, опубликовавшую материалы о вице-президенте Императорской академии наук П.В. Никитине и об общественно-политической деятельности академика А.А. Шахматова [1; 2]. О Великом князе К.К. Романове как о президенте Императорской академии наук и также как о весьма незаурядном человеке писали В.С. Соболев и В.В. Митрофанов [3; 4; 5; 6]. Вопросом того, как достойно повел себя в этой очень непростой ситуации великий математик, ординарный академик А.М. Ляпунов занимались А.Л. Цыкало, а позже и автор данной статьи [7; 8].

Методы исследования. Статья основана на широком круге публикаций и документов. В ней использовались классические методы исторического исследования, такие как биографический, историко-сравнительный. Задействован также локальный метод, поскольку мы ограничились рассмотрением только Санкт-Петербурга, в то время как беспорядками была охвачена вся Россия.

Что же представляла собой академия в начале XX века? Какова была численность академиков? Кто возглавлял эту организацию?

Страницы истории и структура Петербургской академии.

Петербургская академия была основана Петром I и начала свою деятельность в 1725 г. Официальное ее название неоднократно менялось, в начале XX столетия общепринятым обобщенным названием являлось «Петербургская академия наук» [9, с. 92]. Весь дореволюционный период это было высшее научное учреждение Российской империи. Академия представляла собой государственное учреждение, финансировавшееся за счет казны [10].

Руководство академии состояло из президента, вице-президента и непременного секретаря.

На должность президента академии назначение осуществлял правящий монарх, то есть она не была выборной. Длительный период (1889-1915) президентом являлся внук Николая I великий князь Константин Константинович Романов. Образование он получил как морской офицер, большую часть жизни служил военным, к 1901 г. став генерал-адъютантом. К.К. Романов являлся главным начальником и генеральным инспектором военно-учебных заведений, почетным попечителем Женского педагогического института на протяжении 12 лет [5, с. 35, 36]. Следуя своим природным наклонностям и дарованиям, занимался литературой и музыкой, писал стихи, романсы, обращался к переводческой деятельности.

Кроме президента существовала еще должность вице-президента, которым в рассматриваемый период являлся филолог-классик, антиковед, переводчик Петр Васильевич Никитин.

Текущие дела академии выполнялись, а часто и решались непременным секретарем (н.с.), должность которого была учреждена с самого основания Петербургской академии наук. Эта должность была выборной, но, как указано в положении , « избранная академиками кандидатура н.с. должна быть утверждена императором ». Непременный секретарь назначал и порядок чтений на общем собрании, докладывал о распоряжениях президента. В целом у секретаря были столь обширные обязанности, что он имел в своем подчинении не только архивариуса, но и переводчика и двух писцов для ведения переписки. Положения устава 1836 г. сохраняли свою силу вплоть до 1927 г. [11, с. 100].

Вице-президент и непременный секретарь получали ежегодное жалованье по 1500 и 1200 рублей соответственно, и это являлось доплатой к получаемому ими академическому жалованью.

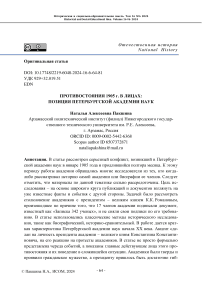

Руководство Петербургской академии в 1905 г. – президента, вицепрезидента и непременного секретаря – можно увидеть на фотографиях (рис. 1, 2, 3).

Рис. 3. С.Ф. Ольденбург

Рис. 1. К.К. Романов Рис. 2. П.В. Никитин

По штатному расписанию, утвержденному Александром III, с 1 января 1894 г. предусматривалось следующее ежегодное жалованье ученым: ординарному академику – 4200 рублей (в том числе жалованье – 2400, квартирные – 600, за звание – 1200); экстраординарному академику – 3000 рублей (в том числе жалованье – 1500, квартирные – 500, за звание – 1000) [4].

В целом финансовое обеспечение университетской профессуры в России в эти годы было не хуже, чем у членов Академии наук. Вспомним, что в то время профессорское жалованье составляло 3000 рублей. Что касается других категорий, то начальницы Мариинских институтов получали, как правило, также 3000 рублей, содержание сенатора было не менее 4000 рублей, а ученых, служивших в промышленности, – порядка 5000–6000 рублей в год. Другими словами, жалованье академиков в Российской империи было неплохим, но и не самым высоким.

В XIX и начале XX в. крупные ученые становились членами Петербургской академии при условии – жить в Петербурге. Конечно, академическая жизнь предполагала присутствие на обязательных для всех заседаниях, составление сводок научных результатов, чтение публичных лекций, а также работу в комиссиях по подготовке решений по вопросам порой достаточно далеким от науки [10]. Но все же это отнимало меньше времени, нежели преподавательская деятельность. Главное, что они получили при этом возможность всецело заниматься наукой.

О том, сколько академиков там работало в рассматриваемом 1905-м году, можно узнать из справочника «Весь Петербург» за данный год и представить в таблице [12].

Таблица

Численность академиков в Академии наук в 1905 г.

|

Отделение |

1905 |

|

физико-математическое |

17 |

|

русского языка и словесности |

10 |

|

историко-филологическое |

12 |

|

Всего |

39 |

Конфликтная ситуация.

События 9 января 1905 г. всколыхнули всю Россию. Вскоре после этого и, несомненно, в связи с этим, 20 января 1905 г. в газете «Наша жизнь» была опубликована «Записка о нуждах просвещения в России», которая получила широкую известность как «Записка 342 ученых».

Документ этот, выработанный и подписанный в первых числах января, планировалось зачитать на банкете 12 января (по старому стилю) в честь 150-летия Московского университета. Но банкет не состоялся: за двое суток до него произошло Кровавое воскресенье. Записка была подписана 16 академиками, 125 профессорами и 201 доцентами, ассистентами и лаборантами. Впоследствии под ней появилось много новых подписей, и общее число их достигло 1500 [13, с. 82]. Полный текст этой статьи опубликован [14], поэтому в полном объеме представлять ее здесь не будем. Приведем только небольшие выдержки:

«…В наших высших учебных заведениях установлены порядки, стремящиеся сделать из науки орудие политики…»

«…Целым рядом распоряжений и мероприятий преподаватели высшей школы низводятся на степень чиновников, долженствующих исполнять приказания начальства…»

«…Угрожающее положение отечественного просвещения не дозволяет оставаться безучастным и вынуждает нас заявить наше глубокое убеждение, что академическая свобода несовместима с современным государственным строем России…».

«…Присоединяясь к этим заявлениям мыслящей России, мы, деятели ученых и высших учебных учреждений, высказываем твердое убеждение, что для блага страны, безусловно, необходимо установление незыблемого начала законности и неразрывно с ним связанного начала политической свободы…» [14].

Многие академики были далеки от политических событий в стране, однако их не могли не волновать бурные события, происходившие в революционном Петербурге. В эту первую революцию научная интеллигенция оказалась в оппозиции правительству. От тех, кто поставил подпись под документом такого оппозиционно-политического звучания, как «Записка о нуждах просвещения», тре- бовалось известное гражданское мужество. Людям науки было что терять. Они состояли на государственной службе, занимая не последнее место в чиновничьей и сословной иерархии; получаемое ими казенное содержание, хотя и не удовлетворявшее своим размером, все же давало возможность жить вполне благоустроенно [15]. Не случайно ранее мы привели суммы жалования академиков, непременных секретарей и др.

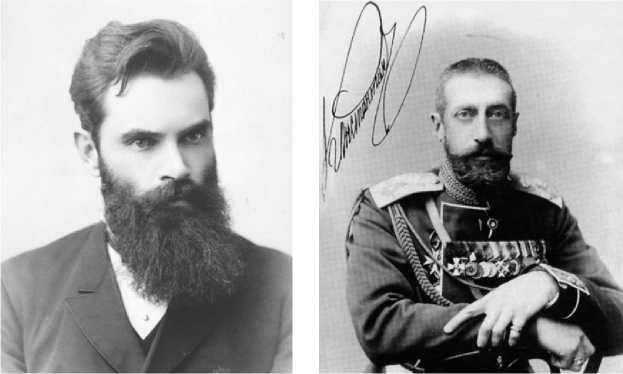

Если посмотреть на полный список подписавших академиков, то мы увидим, что в нем состоят Ф.Ф. Бейльштейн, Н.Н. Бекетов, И.П. Бородин, А.Н. Веселовский, К.Г. Залеман, В.В. Заленский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.М. Ляпунов, А.А. Марков, Ф.В. Овсянников, С.Ф. Ольденбург, В.В. Радлов, А.С. Фаминцын, Ф.Н. Чернышев, А.А. Шахматов, И.И. Янжул. Впоследствии к «Записке» присоединил свою подпись и академик В.О. Ключевский. Семнадцать человек. Кому-то подумается, что это частное мнение отдельных лиц.

На февраль 2024 г. в России работают 820 академиков и более тысячи членов-корреспондентов. Но тогда, в 1905 г., 17 академиков, подписавших «Записку», составляли около половины действительных членов Императорской академии наук. Напомним, что в 1905 г. общее число академиков было всего 39 человек [12, с. 314].

Константин Константинович Романов был возмущен появлением подписей академиков под этим документом, который 30 января 1905 г. он назвал в своем дневнике « противозаконной запиской » [16, л. 38; 2].

Невольно возникает вопрос: что же подтолкнуло петербургских академиков к такому шагу? Только ли трагедия, произошедшая у Зимнего дворца и унесшая жизни 128 человек? Располагаясь в столице, Академия наук в полной мере ощутила на себе воздействие всех этих трагических событий отечественной истории. Отметим здесь некоторые, имевшие место на территории самой академии. Конечно, они не столь значительны, чтобы быть главной причиной, но вполне могли быть способствующим фактором к недовольству государственной политикой.

В революционные дни 1905 года академики протестовали против размещения полицейских и воинских частей во дворах и зданиях академии [17]. Дело в том, что революционные события 1905 года в Петербурге начались несколько раньше, чем Кровавое воскресенье. Уже « 7 января 1905 года по окнам Зимнего дворца были произведены выстрелы со стороны Васильевского острова, и в зданиях Академии был произведен обыск. Следующие несколько дней город был во власти казачьего и полицейского произвола. В город было стянуто порядка 40 тысяч солдат.

10 января во дворах и помещениях Академии наук в Таможенном переулке, а несколько дней спустя и в здании Зоологического музея разместились военные и полицейские части » [1, с. 230].

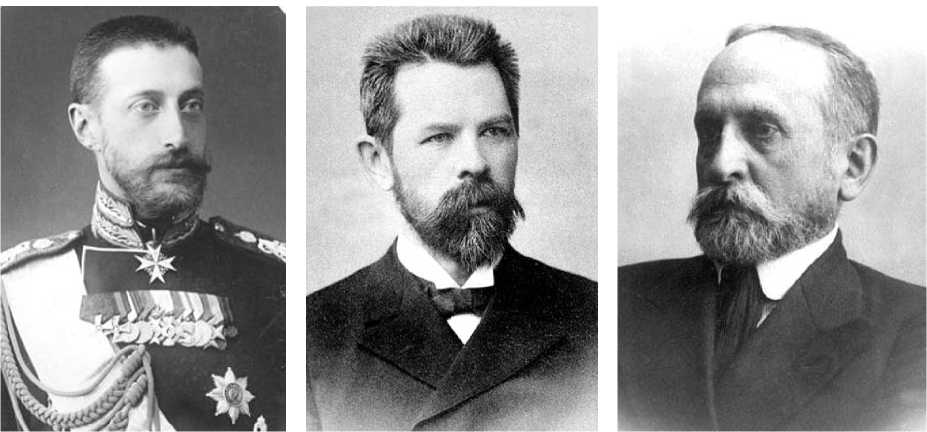

Имели место отдельные столкновения военных с сотрудниками академии. Был даже случай избиения солдатами действительного члена Археологического института В.И. Анучина. Он направлялся в здание этнографического отдела музея и, по мнению военных, « остановился перед эскадроном и стал его рассматривать. Такие остановки были запрещены, так как вели к нежелательному скоплению толпы …» [18, л. 15-15об.]. Директор музея Антропологии и этнографии В.В. Радлов (рис. 4), наблюдавший за всем из окна, на следующий же день приказал закрыть музей. Директор Зоологического музея В.В. Заленский (рис. 5) также выразил недовольство военным постоем в его музее. В ответ президент К.К. Романов незамедлительно указал Радлову и Заленскому на недопустимость противодействия размещению войск в зданиях академии [1, c. 231]. Сделал он это в присутствии вице-президента П.В. Никитина и непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга.

Да и само нахождение множества посторонних лиц не способствовало творческому процессу и отвлекало от научных задач. Обстановка накалялась, что в определенной мере и привело к тому, что многие академии подписали письмо «Записка 342 ученых».

В ответ на «Записку» президент академии разослал всем лицам, поставившим под ней свою подпись, письма, а точнее сказать, своего рода циркуляр (машинопись на двух листах с оборотами) [18, л. 117-118об.]. Это обращение президента повлекло за собой новую волну протеста академиков.

Академик А.А. Марков (рис. 6) назвал циркуляр прокламацией, потому что в нем не было именного обращения, и показывал его своим коллегам в университете. Но главное - он одним из первых отправил свой ответ К.К. Романову, в котором написал: « Прежде всего, считаю необходимым заявить, что я не могу изменять своих убеждений по приказанию начальства… ». Как известно, Андрей Андреевич Марков по своей натуре был непримиримым полемистом, и поэтому такой его поступок совсем не удивляет. Но ведь и другие академики, разные по складу характера и темпераменту, менее вспыльчивые, поступили так же.

Рис. 4. В.В. Радлов

Рис. 5. В.В. Заленский

Рис. 6. А.А. Марков

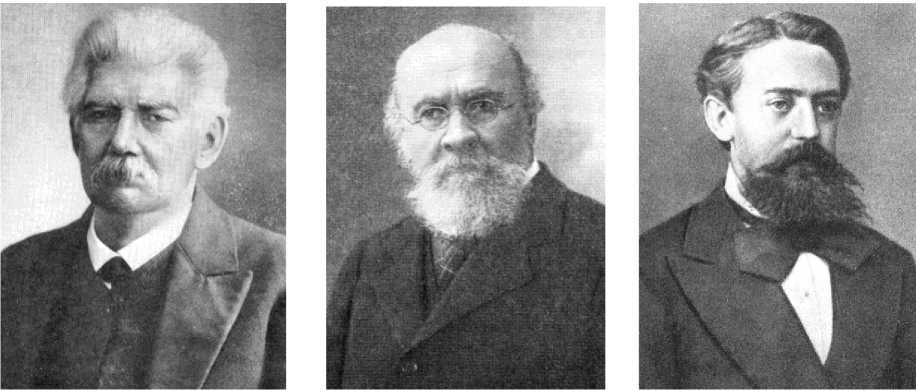

Иван Парфеньевич Бородин (рис. 7), получив письмо президента, сразу же подал прошение об отставке. Президент безо всякой резолюции направил его непременному секретарю С.Ф. Ольденбургу и по поводу этой отставки имел с секретарем объяснение. Впечатления Константина Константиновича от этой беседы сохранились в его дневнике: «По поводу отставки Бородина был у меня непременный секретарь Ольденбург, с которым у меня произошел пренеприятный разговор <…> Я возражал, что не могу и не желаю изменить своего взгляда, даже если все академики подадут в отставку. Разошлись мы с Ольденбургом очень холодно и сухо» [2] .

Позиция С.Ф. Ольденбурга обескуражила президента, который считал его не просто академиком, основателем отечественной школы востоковедения в России, а прежде всего одним из представителей администрации академии. Как не похож был на бунтаря этот сутуловатый от худобы и высокого роста человек, производивший впечатление прирожденного оптимиста и остроума [19, с. 37, 41]!

Настораживало К.К. Романова и то, что к Ольденбургу прислушивались, с его мнением считались, ему доверяли, несмотря на молодой, в общем, возраст -ему едва исполнилось сорок на тот момент.

Корни взглядов Сергея Федоровича Ольденбурга, возможно, следует искать в принадлежности в юные годы к такой организации, как «Братство» (При-ютинское братство), где превыше всего ставилась свобода личности.

Математик и механик Александр Михайлович Ляпунов (рис. 8), как и большинство академиков, ответил президенту практически сразу. В качестве примера приведем значительную часть его письма:

« Ваше Императорское Высочество!

Циркуляр, с которым угодно было Вашему Высочеству обратиться к академикам, подписавшим записку, содержит осуждение их поступка, признаваемого незаконным и способным усилить волнения учащихся. Вместе с тем против подписавших записку циркуляр выставляет обвинение в недостаточно добросовестном исполнении ими обязанностей. Такое отношение Вашего Императорского Высочества к поступку названных академиков не могло не вызвать с их стороны желания прямо и открыто высказать, как они смотрят на дело, и я с своей стороны считаю нравственным долгом представить на благовоззре-ние Вашего Высочества нижеследующее.

Подписывая записку, мы не считали и не считаем, что нарушили какой-либо закон. Мы думаем, что всякий гражданин имеет право откровенно высказать свое мнение по вопросу, близко стоящему к тому делу, которому он себя посвятил. К тому же, как не ученым и профессорам, ближе всего дело просвещения в нашем отечестве? Если мы пришли к выводу, совпадающему с резолюцией съезда земских деятелей, то это вполне естественно, так как ученое и учебное дело более всего страдает от господствующего у нас бюрократического строя. Притом мы откровенно высказали лишь то, чего желает большинство просвещенных людей в нашем отечестве, и о чем недавно возвещено с высоты престола. Далекие от мысли, что своим поступком мы нарушили какую-либо законность, мы, напротив, считали, что наша прямая обязанность была высказать, в чем мы видим исход из настоящего тяжелого состояния. На нас лежал этот нравственный долг перед отечеством, которому мы обязаны своим высоким положением, и перед народом, из средств которого составляется получаемое нами казенное содержание.

Подписывая записку, мы были также далеки от мысли, что поступок наш может усилить волнение учащихся. Мы не могли так думать, зная близко настроение умов нашей молодежи и причины, вызвавшие студенческие волнения. Напротив, думаю, записка наша способна была несколько умерить волнения, которые, несомненно, приняли бы значительно более резкие формы, если бы в настоящий серьезный момент нашей исторической жизни профессора и ученые остались безгласными^

…Вот, Ваше Императорское Высочество, те мысли, которые я считал своим долгом здесь высказать.

Вашего Императорского Высочества всепреданнейший

Академик А. Ляпунов » [7, с. 96, 97].

Президент (рис. 9), встретив такой единодушный отпор со стороны академиков, отступил и 5 марта 1905 г. выступил в самом начале заседания Общего собрания с примирительной речью, текст которой составил для него П.Е. Кеппен.

Рис. 7. И.П. Бородин

Рис. 8. А.М. Ляпунов Рис. 9. Президент академии

К.К. Романов

Павел Егорович Кеппен на протяжении более чем двух десятилетий управлял двором великого князя Константина Николаевича. В рассматриваемый период он – управляющий делами великого князя Константина Константиновича – являлся очень преданным человеком семье К.К. Романова и ему самому, тем более что жил с ним много лет под одной крышей в Мраморном дворце. Кеппен был разносторонне образованным и мудрым человеком, поэтому президент нередко обращался к нему за советом. Итак, приведем фрагменты текста речи, сохранившейся в машинописном виде:

«Прошу вас, господа, забыть на время, что мы сошлись в академическое собрание, и выслушать несколько слов, с которыми обращаюсь к гг. академикам, получившим мое циркулярное письмо. ...Искренне верю, что все вы следовали велениям долга и совести; но прошу и вас верить, что я тоже по чувству долга и искреннего убеждения написал свою отповедь. Вы высказываете уверенность, что заявление, к которому присоединили ваши подписи, не усилило волнений молодежи, а некоторые из вас думают, что оно даже ослабило их напряжение; я же остаюсь при глубоком убеждении, что заявление это было не полезно и в высшей степени несвоевременно. Немало лет уже я имею честь состоять Президентом первенствующего ученого сословия, к которому вы принадлежите; я знаю вас, вы меня знаете: мне было бы прискорбно, если бы в моем письме вы прочли что-либо исключающее мое личное уважение к каждому из вас. А теперь, господа, откроем наше собрание и в исполнение устава и дорогих преданий Академии не будем отвлекаемы политическим разномыслием от ученых занятий» [20, л. 1].

Слова президента произвели на академиков благоприятное впечатление; они все встали и поклонились. Непременный секретарь прочитал прошение академика Бородина об отставке; Карпинский от имени Конференции просил Бородина взять его назад, и тот согласился. На этом инцидент был исчерпан [2].

Однако свое недовольство позицией руководства академии действительные члены продолжали высказывать на протяжении всего 1905 года, но на то были другие поводы.

Большого резонанса «Записка 342» не вызвала, поскольку в этот год в стране происходило множество воистину страшных событий, подогреваемых активной агитацией.

Основная часть академиков была обеспокоена тем, что летом 1905 года волна многочисленных стихийных бунтов докатилась и до мест, где остались не только родовые имения, но постоянно живущие близкие родственники. Очень тревожные вести приходили из Поволжья. Формы революционной борьбы крестьян были самыми разнообразными: порубки помещичьего леса, разгром экономий и захват имущества. В качестве примера можно назвать район вблизи Васильсурска (на границе Нижегородской и Симбирской губерний). Именно там был подожжен и полностью сгорел дом двоюродного брата академика

А.М. Ляпунова, что заставило эту многодетную семью перебраться в другое место, оставив на разграбление имение и могилы, в которых покоились родители и некоторые дети. Безусловно, подобные события заставляли серьезно задуматься как о собственном благополучии, так и об общественной позиции.

В конце года в академии начался процесс размежевания академиков по политическим пристрастиям. Были левые, как А.А. Марков, были и те, кто придерживался правительственной ориентации. Но, основная часть академиков держалась нейтрально, относясь сочувственно к общественному движению [2]. Значительную часть составляли кадеты, почему академию зачастую называли «кадетским корпусом». Примером могут служить академические заседания 18-20 марта 1906 г. (последнее из которых называлось «экстраординарное, ночное»), на которых выбирали выборщиков в Государственный совет. Дебаты закончились победой кадетов [2]. Во всей этой истории больше всего поражает не поведение академиков, а скорее действия президента в начальный период столкновения.

Позиция президента академии.

Никак не вяжутся рассказы о поэте, публиковавшемся под псевдонимом «К.Р.», с достаточно жесткой позицией президента академии Константина Константиновича Романова. Однако не будем забывать, что он был главой организации, поэтому его реакция была достаточно закономерной в данной ситуации.

Попробуем понять и объяснить действия этого человека. Да, действительно, он писал мелодичные стихи, многие из которых стали романсами, он и сам сочинял романсы на произведения других поэтов, играл в любительских спектаклях, а также серьезно занимался переводами. Например, он перевел трагедию Ф. Шиллера «Мессинская невеста», шекспировских «Короля Генриха IV» и «Гамлета». К.К. Романов был не чужд благотворительности, всячески содействовал Константиновской гимназии и являлся почетным попечителем Женского педагогического института на протяжении 12 лет [6, с. 38, 42].

Но если внимательно изучить круг его обязанностей по академии и то, чем ему реально приходилось заниматься как президенту, мы увидим, что его поступки вытекают во многом именно из этого. В данном случае « бытие определяет сознание ». Константин Константинович состоял президентом достаточно длительный период – начиная с 1889 г. до самой кончины в 1915 г. К.К. Романову постоянно приходилось просить средства для полноценного функционирования академии, то есть обращаться к разным лицам в действующем правительстве и непосредственно к императору. Например, в 1893 г. он сумел добиться введения нового штатного расписания и увеличения ежегодного бюджета академии на 53 563 рубля.

Кроме того, в ряде случаев возникала необходимость просить дополнительное финансирование в Министерстве народного просвещения. Например, в 1894 г. К.К. Романов отправил пять подобных запросов, на четыре из которых был получен положительный ответ [4]. В подобных ситуациях, если бы он встал в оппозицию к власти, он бы автоматически поставил крест на многих проектах академии, в то время как считал главной своей задачей обеспечение ее финансами.

Сам Константин Константинович, будучи на посту президента, ежегодно получал только «столовые деньги» в размере около 1000 рублей в год, то есть за время президентства он не получал жалования как такового и «квартирных» денег тоже. Много ли это? Для сравнения сумма только «столовых денег», получаемых фрейлинами, составляла 834 рубля 83 копеек серебром в год, то есть практически столько же [21, л. 1; 22, л. 1].

Другая причина того, что в спорных ситуациях он вставал на сторону военных, была в том, что сам очень большую часть жизни провел на военной службе. Как человек военный, он привык исполнять приказы. Более того, в период президентства он вплоть до 1900 г. возглавлял Преображенский полк, а позже - военно-учебные заведения всей Российской империи, а кроме того, инспектировал их [4].

Но было еще и другое, что подталкивало президента разрешить военным занимать какие-то помещения академии. Находясь на военной службе, он так проникся сердечным участием к нелегкой службе солдат, что написал целый цикл стихотворений, опубликованный под названием «Из полковой жизни». Многие из песен на его стихи станут очень популярны в солдатской среде в годы Первой мировой войны. Он в большей мере сочувствовал в сложившейся ситуации военным, которые были направлены на поддержание порядка, чем академикам, рабочий распорядок которых был нарушен [8, с. 297, 298].

Возможно, по той причине, что поэты в большинстве своем более чувствительны, чем люди обыкновенные, они обуреваемы предчувствиями и предвидениями. Нет, конечно, не мог он даже представить того, что случится с его детьми. Трое его сыновей с другими представителями дома Романовых будут сброшены в шахту под Алапаевском на другой день после казни Николая II и его семьи. Но, возможно, инстинктивный страх за судьбы своих детей, которых у Константина Константиновича было уже на тот момент семь, охватывал великого князя от слов о желанной для многих слоев общества свободе. Он словно предвидел события надвигающегося времени…

Стоит обратить внимание на факт, что за этим конфликтом подчиненных и их начальника не последовало каких-либо ограничительных мер в плане утверждения в званиях или присвоения наград. Приведем в качестве примера дальнейшую судьбу ординарного академика Александра Михайловича Ляпунова. При всем том, что Ляпунов твердо придерживался своего мнения и не снял подпись под «Запиской 342» по требованию президента, 1 января 1908 г. Александра Ляпунова наградили орденом Святого Равноапостольного Князя Влади- мира 3-й степени [23, л. 6]. А вскоре после этого Ляпунов получил от академии командировку в Рим на IV Международный математический конгресс, который проходил с 6 по 11 апреля 1908 г. [8, с. 316].

Выводы. Собрав рассредоточенные по различным книгам, журналам и архивам материалы, мы рассмотрели ситуацию, возникшую в Петербургской академии наук в начале 1905 года. В то время, когда вся империя была охвачена крестьянскими бунтами, а недовольство экономическим положением и политикой правительства принимало самые разные формы, не остались в стороне и ученые. Изучив список академиков, подписавших «Записку 342», мы увидели представителей разных отделений академии, совершенно разных направлений и наук. В число этих академиков попали историки и математики, ботаники и антропологи, экономисты и филологи. И все подписавшие были единодушны, тверды и проявили гражданское мужество уже тем, что не убрали свои подписи по требованию президента академии.

Что касается президента, то Константину Константиновичу Романову пришлось очень непросто. Если его первоначальная реакция на «Записку 342» была резко отрицательной, вплоть до того, что он назвал ее противозаконной, то в конечном итоге его позиция изменилась, и это позволило сгладить конфликт и сохранить состав академиков. В силу высокой образованности и масштаба личности он хорошо понимал, что имеет дело с людьми, составлявшими славу и гордость России. И в последующем он не применял к академикам каких-либо мер наказания. Сам К.К. Романов проработал в академии на посту президента до своей смерти.

Ряд академиков из упомянутого состава заслужили мировую известность. В частности, такие понятия, как функции Ляпунова и Марковские процессы, до сих пор широко используются на переднем крае науки. Подводя итог, автор испытывает дополнительное чувство гордости за то, что эти люди были настоящими Гражданами России.

Список литературы Противостояния 1905 г. в лицах: позиция Петербургской академии наук

- Басаргина Е.Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин. Из истории русской науки (1867–1916). – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. – 468 с.

- Басаргина Е.Ю. Общественно-политическая деятельность А.А. Шахматова: [сайт]. URL: http://www.ranar.spb.ru/site/downloadFile?objectId=465891119 (дата обращения: 04.10.2024).

- Соболев В.С. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во главе императорской Академии наук (1889–1915). – СПб.: Искусство-СПб., 1993. – 180 с.

- Соболев В.С. Великий князь Константин Константинович (1858−1915) // Президенты Академии наук: [сайт]. URL: http://www.arran.ru/data/collections/col17_.pdf (дата обращения: 05.01.2024).

- Митрофанов В.В. Почетный попечитель и директор Женского педагогического института: деловая переписка (1902−1907 гг.) // Культурный ландшафт регионов. – 2024. – Т. 6. – № 3−4. – С. 33−83.

- Митрофанов В.В. Почетный попечитель и директор Женского педагогического института: деловая переписка (1908−1910 гг.) // Культурный ландшафт регионов. – 2024. – Т. 6. – № 5. – С. 36−89.

- Цыкало А.Л. Александр Михайлович Ляпунов 1857−1918. – М.: Наука, 1988. – 244 с.

- Пакшина Н.А. Александр Михайлович Ляпунов: годы свершений: Монография. – Арзамас-Саров: Интерконтакт, 2019. – 468 с.

- Кочина П.Я. Воспоминания. – М.: Наука, 1974. – 299 с.

- Михальченкова Н.А. Высшая школа и государство: глобальное и национальное измерения политики. – СПб.: СПбГУ, 2017. – 328 с.

- Ильин П.В. Должность непременного секретаря в системе управления Петербургской Академией наук в XVIII – начале XX вв. (по уставным документам) // Наука и техника: вопросы истории и теории. Тезисы XXXII Междунар. конф. Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (28 ноября − 2 декабря). Вып. XXVII. – СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2011. – С. 99−100.

- Весь Петербург на 1905 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. – СПб.: издание А.С. Суворина, 1905. – 883 с.

- Предтеченский А.В., Кольцов А.В. Из истории Академии наук в период революции 1905–1907 годов // Вестник Академии наук СССР. – 1955. – №3. – С. 82−89.

- Записка 342-х ученых // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 6(44) [сайт]. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/6/zapiska-342-h-uchenyh.html (дата обращения: 03.11.2024).

- Иванов А.Е. Российский ученый корпус в зеркале первой русской революции // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 6. – С. 82−89. [сайт]. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/6/rossijskij-uchenyj-korpus-v-zerkale-pervoj-russkoj-revolyuczii.html (дата обращения: 03.11.2024).

- Государственный архив Российской Федерации. Ф.660. Оп.1. Д.56.

- Слепкова Н.В. Развитие Зоологического музея Академии наук как центра исследований по систематике (1883−1932 гг.): Дис. … канд. биол. наук. – СПб., 2006. – 335 с. [сайт]. URL: http://www.dslib.net/istoria-techniki/razvitie-zoologicheskogo-muzeja-akademii-nauk-kak-centra-issledovanij-po.html (дата обращения: 04.11.2024).

- Санкт-Петербургский (филиал) архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф.6. Оп.1. Д.26.

- Гумилевский Л.И. Вернадский. 3-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 255 с.

- СПбФ АРАН. Ф.36. Оп.1. Д.290.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.469. Оп.5. Д.3519.

- РГИА. Ф.469. Оп.5. Д.4407.

- СПбФ АРАН. Ф.257. Оп.2. Д.2.