Проведение наземной разведки памятников по археологическим данным прошлых лет с использованием исторических спутниковых снимков

Автор: Болелов С. Б., Коврижкина М. М., Колганова Г. Ю., Никифоров М. Г., Семикопенко Г. П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предлагаются возможные отождествления и уточнения характеристик археологических памятников Хорезма, обнаруженных в середине 50-х гг. прошлого века в процессе работ археолого-топографического отряда Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (ХАЭЭ) под руководством Б. В. Андрианова, который производил разведку обширных территорий в низовьях Амударьи и Сырдарьи. Основным объектом исследований были искусственные ирригационные сооружения. Попутно обследовались и наносились на карту и другие археологические объекты. В публикациях каждому маршруту в определенной местности присваивался номер поиска, а объекту, обнаруженному и зафиксированному на местности в ходе поиска (точка по Б. В. Андрианову), присваивался определенный номер. При этом положение каждой точки поиска было зафиксировано относительно других, точно таких же, точек без использования системы географических координат и в ряде случаев даже без планов местности. В наше время исследователи проводят анализ антропогенного ландшафта на определенных участках территории, соотнося более точную современную информацию с прежними данными, которые имеют приблизительный характер в силу того, что они были получены менее совершенными методами. Это делает сложным поиск и отождествление обнаруженных топографическим отрядом объектов даже в том случае, если они сохранились до наших дней. Для решения данной проблемы мы дополнили информацию отряда ХАЭЭ спутниковыми снимками 1970-х гг., на которых сохранились многие из обнаруженных им объектов. Ориентируясь на расширенные данные, была проведена наземная разведка памятников, в результате чего по ним была получена наиболее точная информация, пригодная для использования для создания ГИС региона.

Топография, локализация памятников, точки поиска б. в. андрианова, спутниковые снимки, гис хорезма

Короткий адрес: https://sciup.org/143178953

IDR: 143178953 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.252-264

Текст научной статьи Проведение наземной разведки памятников по археологическим данным прошлых лет с использованием исторических спутниковых снимков

Основная сложность создания современных геоинформационных систем археологических памятников отдельных регионов, которые были исследованы в прошлом, заключается в отсутствии корректных исходных данных, когда памятники не имеют привязки к географическим координатам. Зачастую считалось достаточным описать положение одного объекта относительно другого, указав направление и расстояние. С другой стороны, заметим, что до появления компактных портативных навигационных средств измерение точных географических координат представляло собой не самую простую техническую задачу. Поэтому схематические планы территорий, опубликованные в многочисленных работах, либо не имеют вообще никакой координатной сетки, либо масштаб карты такой, что с нее нельзя получить точные оценки координат.

Если карта содержит достаточное количество сохранившихся до нашего времени объектов, то, измерив их современные координаты, можно сделать привязку карты и вычислить координаты всех остальных отметок. Однако этот вариант тоже не всегда реализуем, поскольку, с одной стороны, необходимо иметь достаточное количество опорных объектов, с другой стороны, исходная растровая карта должна быть точно составлена, для чего необходима система координат.

Очевидно, что при создании ГИС придется работать с той информацией, которая есть в наличии, а поэтому возникает задача перевода словесных описаний положений точек поиска в координаты.

С помощью анализа изображений спутниковых снимков начала 1970-х гг. на территории правобережного Хорезма было обнаружено несколько десятков объектов, которые предварительно, с разной степенью вероятности, были идентифицированы с археологическими памятниками. Очевидно, что если объект имеет размеры от 20 м и больше, то его отождествление как искусственного сооружения, как правило, не вызывает особых затруднений. При характерном разрешении снимка около 2,5 м на пиксель линейный размер такого объекта составляет около 8 пикселей. Этого уже достаточно для визуальной оценки, поскольку мы достаточно хорошо знаем, как может выглядеть разрушенный памятник.

Гораздо сложнее принять решение, когда при меньших размерах или частичной сохранности объект на снимке выглядит как размытое пятно размером от 3 до 5 пикселей. Это могут быть развалины памятника, просто груда камней, выход темной породы и т. п. Точность определения координат по снимку обычно составляет не менее 10–20 м, поэтому, зная географические координаты, можно с помощью программы Google Earth посмотреть, как выглядит этот участок поверхности на фотографиях последних 20–25 лет. Однако, хотя современные снимки имеют гораздо лучшее разрешение, многих памятников на них уже просто не существует или они подверглись значительному разрушению.

Единственным вариантом является попытка привязки координат предполагаемых памятников к результатам наземной разведки, но и здесь тоже не все просто. В середине 1950-х гг. при ХАЭЭ2 работал топографический отряд под руководством Б. В. Андрианова, целью которого было общее исследование обширных территорий. Результатом работы отряда стало краткое описание более полутора тысяч точек поиска, в каждой из которых был обнаружен какой-то искусственный объект или собран подъемный материал.

К сожалению, в большинстве случаев местоположение точки поиска описывается направлением до 4 румбов, т. е. с точностью до 45°, и расстоянием от какого-то приметного памятника или другой точки поиска. Несложно определить, что подобный способ оценки азимута дает среднюю ошибку локализации памятника 200 м при расстоянии до объекта привязки в 1 км. Соответственно, на 3 км ошибка составит 600 м.

При реконструкции положения объекта будет допущено две ошибки, одна из которых связана с отсчетом азимута, другая – расстояния d . Например, направлению на юг будет соответствовать диапазон азимутов 180° ± 22,5°, но мы для отсчета возьмем точное направление на юг, т. е. A = 180°. Тогда средняя ошибка локализации составит 0,2 d , а максимальная – около 0,39 d. Если расстояние d измерено с ошибкой, то погрешность возрастает еще больше и возникает вопрос, с какой точностью мы можем оценивать локализацию памятников по дневникам экспедиции Андрианова?

Единственным вариантом его решения является попытка поиска памятников, измеренных ранее, которые сохранились до нашего времени, и сравнить реальное местоположение с тем, которое описано в дневниках. Кроме этого, можно решить еще одну задачу – провести более детальное изучение памятников или того, что от них осталось, для получения данных для ГИС.

Заметим, что в книге Б. В. Андрианова (1969, межстраничные вкладки) приведены две карты с точками поисков, одна из которых описывает окрестности канала Гавхорэ, другая – участок Акча-дарьи от Базар-калы, до Джанбас-калы и могильника Кокча-3. При этом на обеих картах отмечена лишь часть точек, а примерно половина отсутствует. Но это не самый плохой вариант, поскольку для поисков на Якке-Парсанском и Большом Кыркызском каналах нет вообще никакой информации, если не считать в общей сложности около полутора десятка точек, разбросанных по отдельным картам в публикациях Е. Е. Неразик (1966. Рис. 1; 2013. Рис. 14).

Таким образом, складывается любопытная ситуация. По спутниковым снимкам 1970-х гг. мы имеем точные координаты при полном отсутствии каких-либо данных, что на них находится. С другой стороны, по данным Б. В. Андрианова ( Андрианов , 1955; 1956), мы имеем описание некоего археологического объекта при весьма приблизительной оценке его координат. И понятно, что эти данные нужно соотнести друг с другом.

Оптимальным решением в этой ситуации является проведение наземной разведки, которая поможет соотнести данные топографического отряда и спут- никовых снимков. Помимо этого, можно решить еще одну важную задачу археологического характера. Большая часть памятников, описание которых присутствует в дневниках, больше никем не изучалась, а топографический отряд их исследовал очень поверхностно в силу отсутствия времени. Поэтому можно более детально изучить сохранившиеся памятники в целях получения данных для ГИС и их дальнейшей обработки.

Результаты исследования памятников

Для проведения разведки мы выбрали несколько компактных территорий3, где присутствуют незнакомые объекты, которые предварительно могут быть идентифицированы по спутниковым снимкам 1969 г. как памятники. Их наибольшая плотность наблюдается в районе Якке-Парсана, где в квадрате со стороной около 4 км расположено шесть таких объектов.

Окрестность Якке-Парсана изучена очень хорошо, и существует план оазиса, приведенный в недавней работе ( Неразик , 2013. Рис. 14), на котором обозначены поиски № 759, 764 и 765. Предварительный анализ спутниковых снимков выявил на этой территории памятники Н-1 и Н-2 ( Болелов и др ., 2020. С. 345). Остальные объекты были отнесены к потенциальным «кандидатам», которые могут являться памятниками.

На карте Генштаба СССР 1985 г. в районе Якке-Парсана отмечены три памятника, один из которых соответствует самому Якке-Парсану, а два других – памятникам Н-1 и Н-284. Наконец, на спутниковых снимках были обнаружены объекты Н-25, Н-26 и Н-27 , которые потенциально могут быть памятниками, однако идентифицировать их в качестве памятников только по изображению нет достаточных оснований. Поэтому проведение полевых исследований для этих памятников было актуальным. Измерение пространственной ориентации проводилось с помощью компаса, географических координат – навигатором GPS Garmin-66st.

Памятник Н-25 (41°55.0728’; 60°58.7043’). Представляет собой небольшую кирпичную башню высотой 3,9 м, расположенную примерно в 100 м к северу от дороги, огибающей Якке-Парсан, и в 3,3 км от самого замка. Размеры башни по нижнему горизонту составляют 6,4 × 5,7 м, по верхнему – 5,9 × 4,4 м, что хорошо соответствует оценке размеров по снимку из программы Google Earth – 6 × 6 м. Кирпич имеет характерные для раннеафригидского времени размеры – 38 × 38 × 8 см. Памятник ориентирован большим основанием по истинному азимуту 61° ± 5°. В поверхностном слое собраны образцы афригидской керамики.

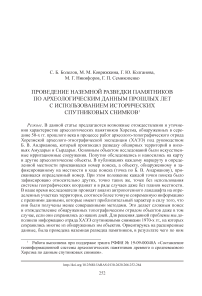

Памятник Н-28 (41°54.3933’; 61°00.4966’). Идентифицирован с точкой поиска № 766 Б. В. Андрианова ( Андрианов , 1955), которую он описывает как афригидский кешк, расположенный в 2 км к югу от Якке-Парсана и к западу от канала. Представляет собой сильно оплывший глиняный холм высотой около 3 м. Вероятно, в изначальном виде центральная часть памятника представляла собой донжон из пахсы, окруженный стеной (рис. 1: а ). На одном из скатов останца обнаружены крупные фрагменты пахсовых блоков, а следов кирпича нет совсем. Под действием поднявшихся грунтовых вод донжон отсырел и разрушился. Скат холма имеет угол наклона около 30°–34°, что, судя по другим аналогичным сооружениям, сделанным из пахсы, является характерным значением и обусловлено сцепляемой способностью глины.

Измерения донжона, сделанные по верхнему горизонту, дают следующие параметры памятника. К прямоугольному помещению размерами 3,5 × 4,0 м с юго-западной стороны примыкает комната размером 2,7 × 2,0 м, причем двухметровая сторона граничит с четырехметровой (рис. 1: б ). Меньшая сторона памятника ориентирована по азимуту 60° ± 7°, при этом погрешность компаса мы оценили в 5° и еще столько же нужно добавить фактор оплыва стены.

Донжон имел двор, окруженный стеной размером 26 × 26 м, которая по периметру имеет разную сохранность. Максимальная отметка высоты вала стены над полем достигает 120 см, а его ширина равна 450 см. На поверхности памятника собраны образцы афригидской керамики.

Памятник Н-1 (41°53.3783’ 61°00.3370’). Идентифицирован с точкой поиска № 759 Б. В. Андрианова, которую он описывает как афригидский замок в 3,5 км к югу от Якке-Парсана и к западу от канала. Памятник представляет собой двухэтажный донжон размерами 13,5 × 11,5 м при измерении по верхнему уровню (рис. 1: в ). С южной стороны находится вход, который позднее был заложен кирпичной пробкой (рис. 1: г ). Размер кирпича составляет (37–38) × (37–38) × 9 см, что характерно для раннеафригидского периода, а на поверхности памятника были обнаружены образцы афригидской керамики.

Потолок второго этажа донжона рухнул и в настоящее время напоминает кратер, наиболее глубокая часть которого находится внутри донжона. В южной части второго этажа имеются небольшие промоины, ведущие вниз, однако они засыпаны, поэтому сложно оценить внутренние размеры сводчатого помещения. От стен второго этажа осталось два фрагмента стены на южной стороне донжона, высота которых от уровня пола второго этажа составляет 300 см (западный фрагмент) и 340 см (восточный фрагмент). Местный житель Каримов Г. Ж. (1977 г. р.) утверждает, что около 15 лет назад рухнула восточная стена верхнего помещения, и ее остатки в виде пахсового блока можно заметить на рис. 1: в . По словам информатора, в стене находилось одно небольшое окно.

Западный и восточный фрагменты стены находятся друг от друга на расстоянии 205 см. Поверхности ровные и расположены отвесно. Это наводит на мысль, что здесь находился вход на второй этаж, который осуществлялся

Рис. 1. Памятники Н-28 и Н-1 к югу от Якке-Парсана а – памятник Н-28. Представляет собой оплывший глиняный холм; б – план центрального помещения Н-28; в – вид памятника Н-1 с северо-востока; г – вид памятника Н-1 с южной стороны. Хорошо видна кирпичная забутовка, закрывающая вход в сводчатое помещение; д – план памятника Н-1, снятый по полу второго этажа. В овалах показаны значения уровней относительно дневной поверхности через перекидной мостик. На рис. 1: д показан план памятника, полученный в ходе разведки.

Максимальная высота останца над уровнем дневной поверхности составляет 970 см, что относительно много.

Памятник Н-2 (41°55’43”; 61°00’47”). Памятник не сохранился. Судя по расчетным данным, он находился в 900 м к северо-западу от Якке-Парсана. Это место соответствует поиску № 1058 Б. В. Андрианова, который описывает объект как остатки ограды размером 43 × 58 м, расположенной на белом такыре. На памятнике найдена кушано-афригидская керамика.

Памятник Н-26 (41°54’37”; 60°59’54”). Памятник не сохранился, а по спутниковому снимку сложно определить, что он из себя представляет. Возможно, он соответствует точке поиска № 1146, которую Б. В. Андрианов описывает как остатки средневековой усадьбы, расположенной в 2,5 км к западу от Якке-Пар-сана. Однако данный объект находится в 2 км к юго-западу от Якке-Парсана, поэтому или наша идентификация является неправильной, или данные Андрианова не совсем точны.

Памятник Н-27 (41°54’08”; 61°01’04”). Памятник не сохранился. На спутниковом снимке на его месте находится небольшое пятно. По удалению и азимуту соответствует точке поиска № 764, которая представляет собой остатки расположенного на такыре поселения в 2 км к югу от Якке-Парсана. Согласно записям Б. В. Андрианова, здесь были собраны находки кангюйской (древнехо-резмийской) и афригидской керамики.

Актумпек-кала (41°51.8983’; 60°56.7941’). Расположен в северо-восточной части города Бустан, примерно в 3,1 км от Кават-калы. Памятник обозначен на карте Генштаба СССР 1985 г., откуда известны его предварительные координаты и название. Представляет собой сильно размытый глиняный холм, с углом ската около 10 градусов. Высота холма превышает окружающую поверхность примерно на 4 м, где на его вершине находятся остатки центрального сооружения, которое представляет собой квадрат со стороной 10–11 м. На уровне 2 м расположены остатки оплывших стен, которые также имеют квадратную форму со стороной 30–32 м. Стены разрушились и оплыли, и в настоящее время их ширина составляет около 85 см. На поверхности памятника обнаружены образцы позднеафргидской керамики. Все пространство вокруг памятника распахано под поля.

Судя по аналогичным памятникам, объект представлял собой типичный замок с донжоном афригидского периода. Вероятнее всего, основным строительным материалом была пахса, поскольку кирпичные и кирпично-пахсовые памятники обычно имеют гораздо лучшую сохранность. Внешне памятник напоминает описанный выше объект Н-28 с той лишь разницей, что он имеет худшую сохранность.

Памятник достаточно уверенно отождествляется с точкой поиска № 1036 Б. В. Андрианова. Он описывает объект как остатки здания или укрепления (вероятно, укрепленного поселения), расположенного в 3 км к северо-востоку от Кават-калы на светлом такыре. Керамика – афригидская. Заметим, что данное описание полностью соответствует нашим наблюдениям, и, более того, слово «ак» в названии памятника означает «белый», что совпадает с цветом такыра.

Дом возле Б. Кыркыза (42°00.0433’; 61°08.2557’) Объект находится в 1,7 км к юго-западу от Большого Кыркыза. Памятник обнаружен при поиске замка № 138, который присутствует на спутниковых снимках 1969 г. Анализ изображения позволяет установить, что замок № 138 представлял собой квадрат со стороной около 40 м и с донжоном в южной стене. Однако на расчетных координатах замок № 138 не был найден, поскольку большая часть данной территории распахана под поля. Отметим, что замку № 138 соответствует точка поиска № 847 Б. В. Андрианова, который описывает памятник как остатки афригидской усадьбы.

Обнаруженный дом расположен в 70 м к юго-западу от предполагаемого положения замка № 138 в небольшой полосе между соседними полями. Его размеры и форма не соответствуют объекту Б. В. Андрианова, хотя, если это небольшое строение, он мог объединить его в один комплекс с замком № 138.

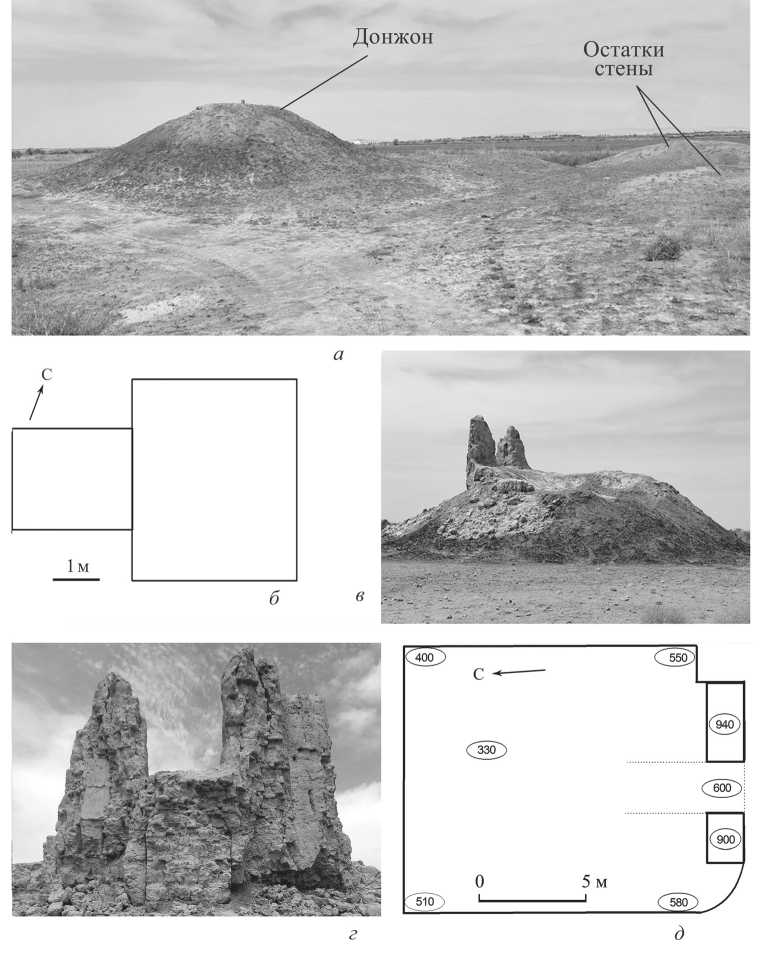

Дом представляет собой прямоугольное пахсовое помещение размером 16,5 × 6,5 м, которое лучше всего сохранилось в юго-западном углу, где высота стены превышает 200 см. С противоположной, северо-восточной, стороны объект выглядит как обычный бархан, и его легко не заметить (рис. 2: а, б ). На поверхности памятника собраны фрагменты афригидской керамики.

Башни возле Кургашин-калы . Были обнаружены при изучении остатков поселения возле Кургашин-калы, которое подробно описано ( Неразик , 1976. С. 35–37). Любопытно, что одна из башен находится на территории между домами № 3 и 5, другая за домом, Е. Е. Неразик о них ничего не упомянула и не обозначила на карте поселения.

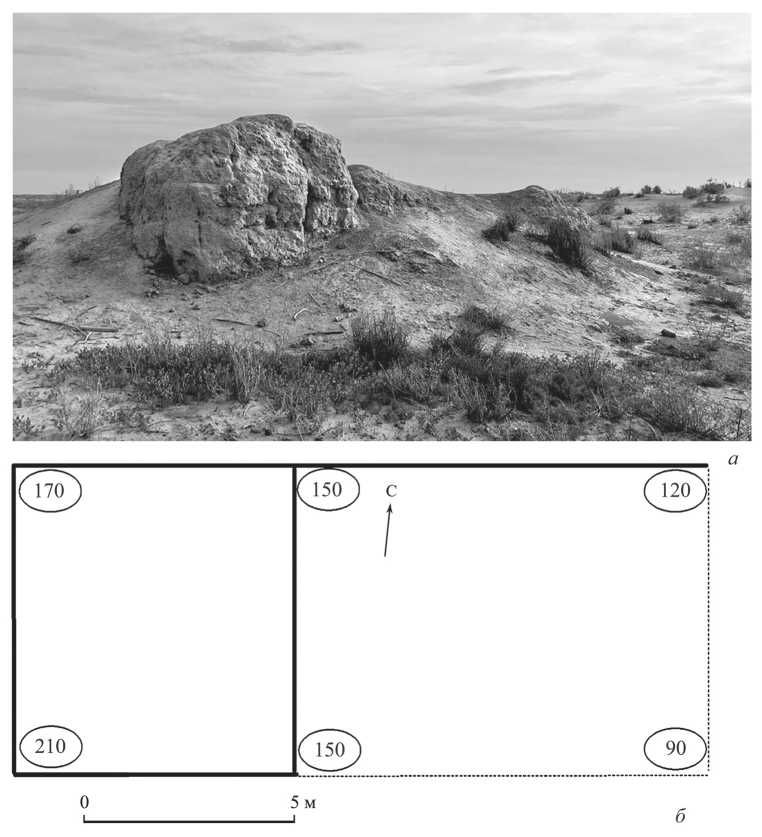

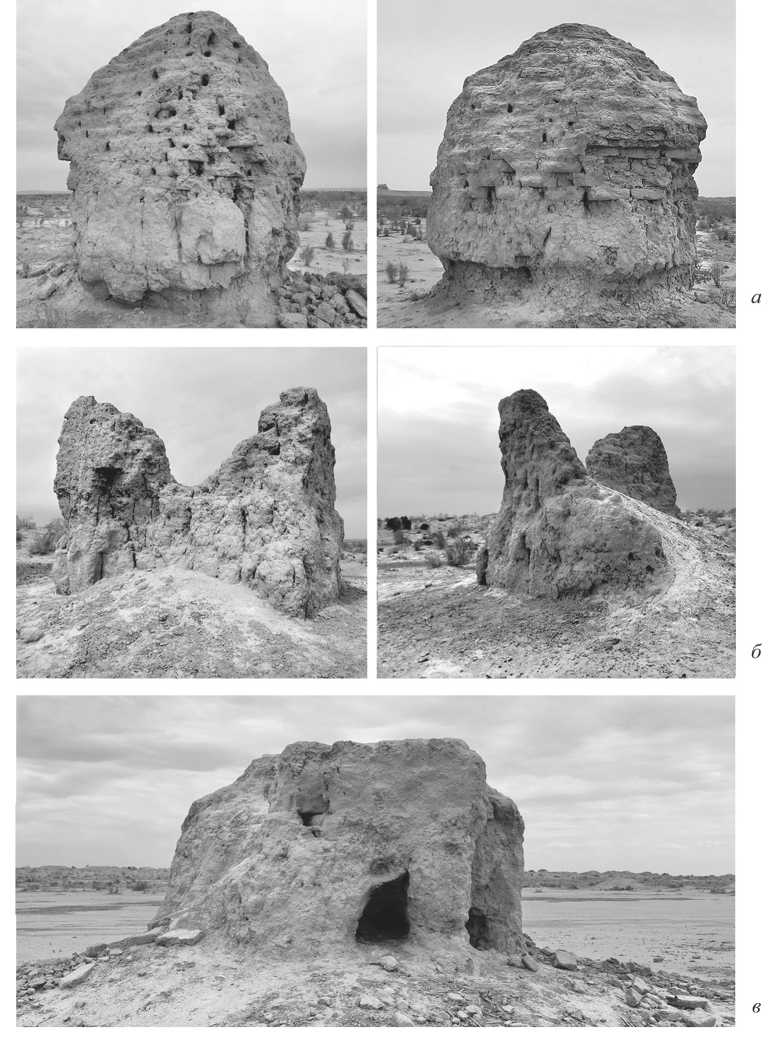

Башня № 1 (42°01.7835’; 61°18.6175’). Расположена в 1 км к западу от Кур-гашин-калы и в 400 м к югу от современной дороги. Размеры башни № 1 составляют: длина – 2,7 м, ширина – 3,4 м, высота – 3,7–4,0 м, что дает площадь сооружения всего около 9 кв. м (рис. 3: а ). В сравнении с этим, описанная выше башня Н-25 в окрестности Якке-Парсана имеет площадь 39 кв. м и, скорее всего, была в изначальном виде донжоном. Данный объект, вероятно, является или сигнальной башней, или демаркационной отметкой. Заметим, что выпуклая вверх форма верхней части башни не позволяет на ней скапливаться воде и тем самым защищает ее от образования промоин и размывов. Памятник соответствует поиску № 1293 Б. В. Андрианова ( Андрианов , 1956), который классифицирует его как сторожевую башню.

Башня целиком построена из кирпича размером 40 × 40 × 10,5 см, что совпадает с размером кирпича на Кургашине. Впрочем, совпадение размеров не означает одновременность крепости и башни, которая могла быть построена в более позднее время из подручных средств. Сторона башни ориентирована по истинному азимуту 35–40 градусов, что было определено по визированию трех кирпичей с наиболее ровной поверхностью.

Башня № 2 (42°01.6146’; 61°17.9836’). Расположена к западу в 2 км от Кур-гашин-калы и в 370 м от современной дороги, причем если смотреть с башни № 2, то башня № 1 окажется на одной линии с Кургашином. Башня имеет размеры: длина – 3,7 м, ширина – 5,2 м, высота – 4,0 ± 0,2 м, построена из пахсы и по этой причине имеет худшую сохранность (рис. 3: б ). Ее площадь составляет около 20 кв. м, и, учитывая плохую сохранность башни, сложно определить ее

Рис. 2. Дом к юго-западу от Большого Кыркыза а – вид памятника с южной стороны; б – план дома возле Б. Кыркыза. В овалах показаны значения уровней относительно прилегающей поверхности. Пунктиром показаны участки, где в поверхностном слое не были обнаружены остатки стены. На этом рисунке север указан схематично

Рис. 3. Башни около Б. Кыркыза и Кургашин-калы а – башня № 1 в 1 км к западу от Кургашин-калы. Правый рисунок – вид с юго-востока. Левый рисунок – вид с северо-запада; б – башня № 2 в 2 км к западу от Кургашин-калы; в – башня к западу от Б. Кыркыза изначальное назначение. Это могла быть как сигнальная башня, так и жилое или хозяйственное помещение.

Обе башни достаточно большие и не заметить их сложно. Возможная причина их упоминания заключается в том, что они не относятся ко времени функционирования Кургашин-калы и поселения рядом с ним. Так, по мнению В. В. Ягодина, это каракалпакские башни XIX в., построенные из подручных средств.

Башня возле Б. Кыркыза (42°00.2327’; 61°08.9403’). Расположена в 700 м к западу от юго-западного угла Б. Кыркыза и в 200 м от дороги, на территории поселения. Башня имеет размеры примерно 4 × 4 м при высоте около 2,5 м. Башня состоит из кирпича размером 42 × 42 × 12 см, что совпадает с образцами на Б. Кыркызе.

На рис. 3: в видно, что в башне есть ниши, в которых заметны следы копоти. По словам жителей села, разведение костра в башне является результатом баловства местных мальчишек. Однако, возможно, это дает ответ на вопрос, как сигнальные башни использовались в прежние времена. Огонь можно было разводить не на самом верху, а внутри камеры – печи, где в закрытом объеме его поддерживать было проще. При этом в верхней части было окно, через которое мог проходить свет от костра. Таким образом, свет распространялся не во все стороны, а только в одну. Справедливости ради заметим, что на двух башнях возле Кургашин-калы мы также не обнаружили никаких следов костра. Впрочем, это невозможно было сделать при поверхностном осмотре памятников.

Список литературы Проведение наземной разведки памятников по археологическим данным прошлых лет с использованием исторических спутниковых снимков

- Андрианов Б. В., 1955. Список находок топографического отряда 1955 г. Правый берег. Турткульско-Шаббатский районы. Поиски № 720-1012 // Архив Института этнологии и антропологии РАН.

- Андрианов Б. В., 1956. Список поисков и находок археолого-топографического отряда 1956 г. Район Кават-калы. Поиски № 1013 - № 1150 // Архив Института этнологии и антропологии РАН.

- Андрианов Б. В., 1969. Древние оросительные системы Приаралья. М.: Наука. 252 с.

- Болелов С. Б., Колганова Г. Ю., Никифоров М. Г., Семикопенко Г. П., 2020. Новые данные об археологических памятниках на территории Древнего Хорезма по результатам обработки спутниковых снимков, научная статья // КСИА. Вып. 258. С. 340-349.

- Неразик Е. Е., 1966. Сельские поселения афригидского Хорезма. М.: Наука. 153 с.

- Неразик Е. Е., 1976. Сельское жилище в Хорезме (I-XIV вв.). М.: Наука. 255 с. (Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции; IX.).

- Неразик Е. Е., 2013. Формирование раннесредневекового общества в низовьях Амударьи. М.: Гриф и К. 374 с.