Психофизиологическая характеристика первоклассников в период адаптации к обучению в школе

Автор: Горбунова Виктория В., Анисимова Дарья И., Булычева Марина А., Сивкова Оксана В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Медико-экологические проблемы

Статья в выпуске: 5-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены психофизиологические аспекты характеристики детей, обучающихся в первом классе школ г. Перми, с точки зрения их влияния на адаптацию, увеличения или снижения напряжения адаптационного процесса и предупреждения срыва адаптации.

Регуляторные процессы, напряжение адаптации, сердечный ритм

Короткий адрес: https://sciup.org/148203398

IDR: 148203398 | УДК: 612.821/612.017.2

Текст научной статьи Психофизиологическая характеристика первоклассников в период адаптации к обучению в школе

Е диного мнения о том, как проходит процесс адаптации к обучению в первом классе, сколько времени требуется на физиологическую, психологическую и социальную адаптации; как они соотносятся друг с другом; какие факторы в большей степени сказываются на темпах и характере адаптационного процесса, а также по множеству других вопросов как не было, так и нет. А нет, прежде всего, потому, что дети – разные [2].

Даже если полностью унифицировать процесс подготовки к школьному обучению, создать некие «идеальные» условия обучения в первом классе, «выровнять» детей по уровню знаний, умений и навыков, применить новейшие технологии и решить еще массу самых разных задач, ничего не изменится: и учиться, и вести себя на уроках, и строить отношения с учителем и сверстниками дети будут по-разному.

Целью исследования является выявление психофизиологических закономерностей при адаптации к обучению в первом классе.

Задачи исследования:

-

а) проанализировать степень напряжения регуляторных процессов у детей с разным уровнем адаптационного потенциала;

-

б) установить связь между физиологическими, психологическими и социальными параметрами адаптации к обучению в первом классе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 98 первоклассников 2-х школ г. Перми – школы «ООШ» – общеобразовательная и школы «ООШС» – со

Горбунова Виктория , кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и медицины; Анисимова Дарья , магистрант факультета психологии; Булычева Марина , старший лаборант кафедры анатомии, физиологии и медицины; Сивкова Оксана , студентка естественнонаучного факультета

Работа выполнена в рамках фундаментального исследовательского проекта 024-Ф «Интегральная индивидуальность школьника и ее развитие на разных ступенях образования (начального, основного, старшего) в современных социокультурных условиях». Руководитель – чл.корр.РАО, проф. Б.А.Вяткин спортивным уклоном. Дети проходили обследование с согласия родителей во время учебного дня с 9 до 12 часов. Измерялись следующие параметры: рост (см), вес (кг), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД, мм рт.ст.). У каждого ребенка после 10минутного отдыха производилась регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в I или II стандартном отведении в положении сидя в течение 2 – 2,5 мин для получения вариационного ряда кардиоинтервалов с целью статистической обработки этого ряда. Определялись такие показатели как средняя длительность кардиоинтервала (R-R, мс), наиболее часто встречающийся кардиоинтервал (Мо, мс), частота этого интервала (АМо, %), среднеквадратичное отклонение в ряду (SDNN, мс), вариационный размах (R-Rmax-R-Rmin, мс), коэффициент вариации (CV, у.е.), индекс напряжения (ИН или SI – стресс-индекс, у.е.). Эти данные позволяют судить о степени напряжения регуляторных механизмов в процессе адаптации к обучению. Для определения баланса возбуждения и торможения в ЦНС осуществлялась регистрация реакции на движущийся объект (РДО, компьютерный вариант рефлексометрии), учитывалось количество и время запаздывающих и опережающих реакций при задании остановить движение полоски, заполняющей ограниченное пространство, на определенной метке.

В другие дни дети подвергались психологическому тестированию для выявления психометрических – готовность к обучению, познавательный и эмоционально-волевой компоненты (ПК и ЭВК), школьная мотивация (ШМ), ситуативная и личностная тревожность (СТ и ЛТ) и социометрических – учебная активность (УА), поведение на уроках и в перемену (ПВДу, ПВД п), отношение к учителю и одноклассникам (О/у, О/д) показателей. Психометрические и социометрические данные регистрировались трижды – в октябре, ноябре, декабре. Использовались методики: измерение социально - психологической адаптации по Э.М. Александровской [1]; оценки уровня школьной мотивации по Н. Лускановой [9]; определение уровня тревожности по Ч.Д. Спил- бергеру в адаптации Ю.Л. Ханина [11]. Школьная готовность определялась по методике НОЦ «Психодиагностика» Южно-Уральского университета «Диагностика готовности к обучению в школе» [8].

Обработка полученных результатов проводилась с применением пакета программ Statistica 6.0 for Windows. Использовались Т-критерий Стьюдента для связанных и несвязанных групп, критерий Манна-Уитни для несвязанных и Sign-тест для связанных ранжированных значений показателей. Различие признавалось достоверным при уровне значимости р<0,05. Корреляционный анализ осуществлялся методом непараметрической статистической процедуры – корреляционной матрицы Спирмена, использующей ранговые значения показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В более ранних работах [3] нами было обосновано подразделение детей на группы по расчетному показателю напряжения адаптационных механизмов – ИФИ [5]. Анализ полученных в настоящей работе результатов подтвердил целесообразность такого подразделения. Действительно по средним антропометрическим, физиометриче-ским, в том числе и кардиометрическим параметрам дети в двух школах не имеют статистически значимых отличий и с этих позиций могут рассматриваться как единая выборка. С другой стороны, как уже говорилось, есть целый ряд показателей, которые значительно отличают детей друг от друга и влияют на процесс адаптации.

Показатели готовности к школьному обучению, особенно познавательный компонент (ПК) значимо выше у детей школы «ООШ»; у них же несколько выше учебная активность (УА), и лучше поведение с точки зрения усвоения школьных норм (ПВД) (таблица).

Таблица. Показатели социально-психологической адаптации в школах ООШ и ООСШ

|

Показатель |

Школа ООШ М (n=54) |

Школа ООСШ М (n=41) |

Т-уровень |

р |

|

Готовность, у.е. |

77,54 |

71,13 |

2,69 |

0,007 |

|

ПК (познавательный компонент), у.е. |

75,61 |

69,23 |

3,70 |

0,002 |

|

УА (учебная активность), у.е. |

3,82 |

3,33 |

2,31 |

0,023 |

|

ПВД (поведение октябрь), у.е. |

4,26 |

3,74 |

2,19 |

0,031 |

|

ПВД (поведение декабрь), у.е. |

4,44 |

3,72 |

2,58 |

0,012 |

В основе этих различий, возможно, лежат особенности требований при отборе в школу и стиль работы учителей с детьми. Такой вывод, на наш взгляд, правомерен, поскольку готовность определялась в самом начале обучения, а параметры учебной активности и поведения, измерявшиеся трижды, во втором и третьем измерениях выше у школьников школы «ООШ». Поскольку сами эти параметры не являются показателями адаптиро-ванности (хотя и могут влиять на течение адаптации), мы будем придерживаться деления на группы по ИФИ. Для разделения использовался цен-тильный метод. Представлены группы:

-

• с удовлетворительной адаптацией – ИФИ≤1,80 – группа 1 ИФИ , 20 детей;

-

• с разной степенью напряжения механизмов адаптации – ИФИ от 1,81 до 2,21 – группа 2 ИФИ , 53 ребенка;

-

• с неудовлетворительной адаптацией – ИФИ>2,21 – группа 3 ИФИ , 25 детей.

Следует отметить, что при разбросе коэффициента адаптации – ИФИ – от 1,39 до 2,53 12 детей (по 6 из каждой школы) имеют показатель ИФИ, соответствующий состоянию срыва адаптационных процессов (ИФИ> 2,3) [4]. Этот факт заставил нас поделить 3 группу на две – 3ИФИ, ИФИ от 2,22 до 2,29 (13 детей) и 3*ИФИ, с ИФИ> 2,29, то есть группу, условно находящуюся в состоянии «срыва адаптации» (12 детей). Выделение такой подгруппы целесообразно по той при- чине, что позволяет более четко проследить за соответствием напряжения регуляции и состоянием регулирующих систем организма детей.

Сравнение показателей антропо- и кардиометрии позволило сделать вывод о том, что с точки зрения физиологических параметров адаптации группы выделены верно так как напряжение адаптационных процессов существенно отличается между группами почти по всем показателям.

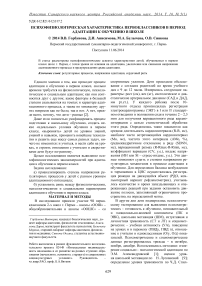

На рис. 1 представлены ранжированные значения симпатического, парасимпатического и центрального компонентов регуляции. Ранжирование потребовалось для возможности объединения разных по величине и единицам измерения показателей в блоки, отражающие степень вклада каждого компонента регуляции – симпатического, парасимпатического и центрального. В качестве параметров симпатической регуляции взята сумма рангов показателей диастолического давления (ДАД, мм РТ.ст), частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и двойного произведения (ДП, у.е), отражающего энергетические траты миокарда и существенно зависящего от симпатической активности [12]. Для оценки парасимпатического вклада в регуляторные процессы использовались показатели: вариационный размах ряда кардиоинтервалов, среднеквадратичное отклонение этого ряда и длительность модального интервала (R-Rmax-R-Rmin+SDNN+Mo, все в мс), представленные рангами абсолютных значений показате- лей. Эти параметры, по мнению большинства исследователей, отражают напряжение парасимпатического компонента регуляции [13]. Наконец, центральный компонент - сумма рангов систолического давления крови (САД, мм РТ.ст), плотности распределения модального интервала в вариационном ряду кардиоинтервалов (АМо,%) и индекса напряжения (ИН, у.е.). Для определения шага при ранжировании использовалась формула Стерджесса: N=1+3,32*lg(n), где N - количество рангов, n - величина выборки. В нашем случае N - 7,6, что позволило применить 8-шаговое ранжирование.

3* ифи

СНС

ПсНС Ц.рег

Рис. 1. Соотношение симпатического (СНС), парасимпатического (ПсНС) и центрального (Ц.рег.) компонентов регуляции у детей с разным уровнем адаптационного потенциала

1ИФИ - удовлетворительный уровень адаптации; 2 ИФИ - незначительное напряжение;

3 ИФИ - значительное напряжение; 3* ИФИ - состояние, близкое к срыву адаптации.

Различие между напряжением симпатической и парасимпатической регуляции значимо при: * - p<0,05; *** - p < 0,001;

Напряжение симпатической регуляции больше, чем в группе 1 при: ••• p<0,001;

Напряжение центральной регуляции меньше, чем в группе 4 при: f p<0,05; ftt p<0,001

В ряду возрастания значений ИФИ от группы с самым высоким адаптационным потенциалом -1ИФИ до группы с самым низким адаптационным резервом - 3*ИФИ происходит очевидное перераспределение соотношения симпатической и парасимпатической регуляции с одновременным повышением вклада центрального компонента регуляции в общее напряжение этого процесса (рис. 1). Если в группе 1ИФИ парасимпатическая регуляция существенно преобладает над симпатической, во второй - 2ИФИ - они вносят одинаковый вклад в регуляторный процесс, то в группах 3ИФИ и 3*ИФИ симпатическая регуляция значительно более выражена, чем парасимпатическая. Между группами отличия вклада отдельных компонентов регуляции также существенны. В частности, сим- патическая регуляция в группе 1ИФИ меньше, чем в остальных группах, а центральная в наибольшей степени выражена в подгруппе 3*ИФИ. Отмеченные различия - свидетельство того, что адаптивные возможности организма тесно связаны с перераспределением вклада компонентов регуляции в общее напряжение регуляторного процесса, причем существенное преобладание симпатической и центральной регуляции отражается на состоянии адаптационных резервов отрицательно, а парасимпатической - положительно.

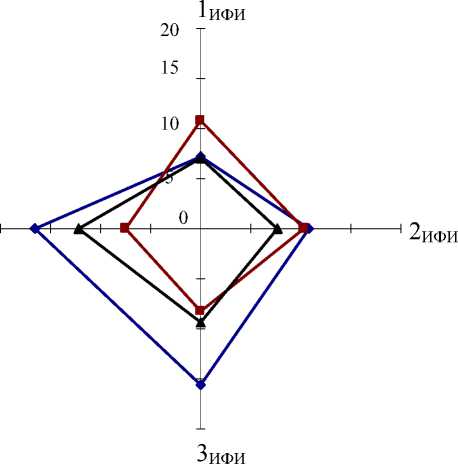

Анализ корреляционных связей между показателями психометрического и социометрического статуса детей и компонентами регуляции (рис. 2) позволил выявить следующие закономерности:

Рис. 2. Корреляционные связи между психо- и социометрическими параметрами и активностью компонентов регуляции - симпатическим (СНС), парасимпатическим (ПсНС) и центральным (Ц.рег.) у детей с разным уровнем адаптационного потенциала. Показаны статистически значимые связи: слева в начале учебного года, справа - в конце. Сплошная линия - положительные; штрихованная линия - отрицательные

Существенные различия в начале учебы и конце первого полугодия.

В начале учебного года проявляются связи преимущественно парасимпатической регуляции с готовностью к обучению в школе (Гот), познавательным компонентом (ПК), школьной мотивацией (ШМ), отношением с детьми (О/д), отношением к учителю (О/учт) и эмоциональным благополучием (ЭМ). В конце учебного полугодия связи между симпатическим показателем и поведенческим компонентом, социализацией и тревожностью - личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ).

В начале учебного года связи распределены более-менее равномерно в разных группах - по 23 в каждой. При этом отрицательная связь - только с эмоциональным благополучием (ЭМ). В декабре 4 связи в первой группе - 1 ИФИ и по одной в каждой из других групп.

Сущность этих связей состоит в следующем: у 2/3 детей (65 человек, группы 2ИФИ и 3ИФИ) готовность к школе тесно связана с парасимпатической активностью, то есть дети, имеющие более выраженный адаптационный резерв, проявляют и большую готовность к обучению. При этом во второй группе (2ИФИ) эта же активность сопровождается снижением эмоционального благополучия (отрицательная связь с ЭМ). Объяснение этого факта - самое простое: такая связь проявилась только в начале учебного года, у детей с оптимальным балансом симпатической и парасимпатической активности. Небольшие отклонения от этого баланса, например, в сторону усиления парасимпатической активности, могут снижать эмоциональный комфорт, пока ребенок еще не полностью освоился в новой среде. В группе 3ИФИ соотношение симпатической и парасимпатической регуляции сдвинуто в сторону симпатической активности. Именно поэтому усиление парасимпатического влияния, то есть сдвиги в сторону сбалансированности отделов вегетативной нервной системы, положительно сказываются на успешности выполнения тестов проверки школьной готовности.

В группах 1 ИФИ и 2 ИФИ выражены также связи между центральным компонентом регуляции и готовностью к учебе и школьной мотивацией. Надо помнить, что речь идет о группах с относительно низким уровнем напряжения центрального контура регуляции. В то же время для интеллектуальной деятельности, которая и оценивается в данных тестах, центральный компонент регуляции чрезвычайно важен. Поэтому данная связь является подтверждением роли высших уровней регуляции в процессах учебы.

Что касается группы детей, которые оцениваются как практически неадаптированные - 3*ИФИ, то здесь лишь одна положительная и легко интерпретируемая связь - парасимпатической регуляции и отношений с детьми. Действительно, в группе, где явное преобладание симпатической и центральной регуляций, усиление парасимпатической является способом приблизиться к балан- су регуляторных процессов. И то, что этот баланс положительно сказывается на отношениях ребенка с другими детьми, является полезным знанием с точки зрения воспитательной стратегии и улучшения адаптационных процессов у детей с небольшими адаптационными резервами. Вполне возможно, что и само по себе улучшение взаимоотношений между детьми будет способствовать развитию баланса процессов регуляции.

К концу полугодия острый период адаптации -позади, однако, дети могут испытывать утомление и в связях между изучаемыми параметрами обнаруживаются иные закономерности. Прежде всего, из компонентов регуляции на первое место вышел симпатический. В частности дети первой группы - 1ИФИ имеют больше всего связей. В этих связях проявляется и баланс симпатической и парасимпатической регуляций, и отрицательное влияние усиления симпатической активности на поведение, и зависимость взаимодействия ребенка с окружающими (СОЦ - успешность социальных контактов; О/учт - отношение к учителям) от напряжения симпатической регуляции.

У школьников группы 2ИФИ - одна значимая связь, по своей сути не отличающаяся от уже обсуждавшейся связи, зарегистрированной в начале года (между парасимпатической активностью и эмоциональным благополучием). В декабре это связь парасимпатического компонента регуляции с ситуативной тревожностью (СТ). Дети группы 3ИФИ и 3*ИФИ также обнаруживают связь с тревожностью, однако эти связи вполне прогнозируемы: чем выше напряжение симпатической регуляции, тем выше тревожность и наоборот.

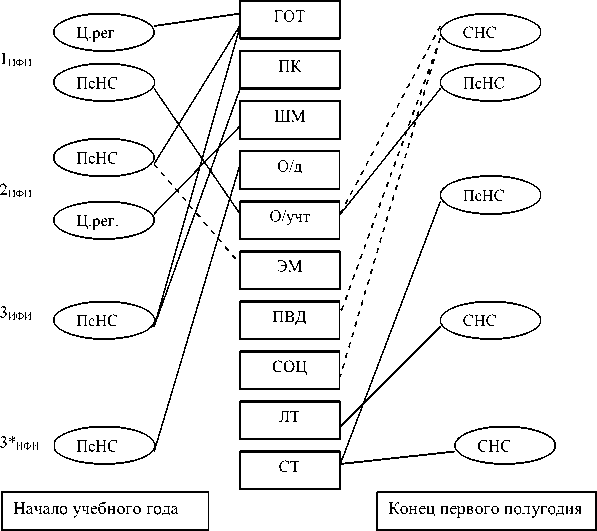

На наш взгляд более полной характеристика групп может быть при анализе не только связей с компонентами регуляции, но и связей с уравновешенностью нервной системы [10]. Возраст 7-8 лет - это как раз время установления баланса между процессами возбуждения и торможения, в том числе и баланса этих процессов по силе. Реакция на движущийся объект - общепринятая методика оценки этого баланса [7]. Ребенку предлагалось 20 раз остановить на определенной метке, заполняющую прямоугольное пространство синюю полосу, движущуюся слева направо. Учитывалось несколько показателей реакции ребенка: среднее время ошибки (Тош) без учета того раньше или позже ребенок остановил движение полоски на экране компьютера; суммарное время опережающих (Топер) и суммарное время запаздывающих (Тзап) реакций. Была предпринята также попытка вычислить коэффициент уравновешенности (КУР) по формуле; КУР=(Топер/п1)/(Тзап/п2), где n1 и п2 - количество опережающих и запаздывающих реакций, соответственно. В этом случае, чем ближе показатель к 1, тем более сбалансированы возбудительный и тормозной процессы; превышение 1 - преобладание возбуждения; значение меньше 1 -преобладание торможения.

Были обнаружены как положительные связи (в группах 1 ифи , 2 ифи ), так и отрицательные (1 ифи , 3*ИФИ). Положительные связи означают, что рост регуляторного или психометрического показателя сопровождается ростом той или иной ошибки, то есть снижением точности выполняемого задания; отрицательные, напротив, свидетельство более точной работы при повышении связанного с этой работой показателя.

Из рис. 3 видно, что в группах 1ИФИ и 2ИФИ напряжение симпатической и центральной регуляции «вредит» точности работы - среднее время ошибки (Тош) в группе 1 ИФИ и время опережающих реакций (Топер) в группе 2 ИФИ возрастало при усилении напряжения регуляции симпатического и центрального компонентов; усиление же парасимпатического напряжения сопровождалось снижением ошибки за счет уменьшения длительности запаздывающей реакции (Тзап). Не вполне ясны положительные связи между длительностью опережения и запаздывания, с одной стороны и школьной мотивацией (ШМ) и успешностью социальных контактов (СОЦ) и социальнопсихологической адаптацией в целом, с другой. Тем не менее, можно предположить, что здесь имеет место, во-первых, присущая детям этого возраста, тенденция к преобладанию возбуждения; во-вторых, влияние психо-социальных параметров на нервную деятельность; в-третьих, принцип школьной жизни - «лучше раньше, чем позже».

В группах 3ИФИ и 3*ИФИ связи сосредоточены, преимущественно, на социальных и психологических параметрах. Очевидно, что избыточная тревожность может сказываться на ошибке при выполнении задания (отрицательные связи Тош, Тзап с личностной и ситуативной тревожностью -ЛТ и СТ). Может проявиться и влияние школьной мотивации, и степени социализации на величину ошибки в тесте РДО. При этом все показатели -ЛТ, СТ, ШМ, СОЦ мобилизуют нервную систему, ограничивая ошибочность реакций. Тем не менее, на данном этапе развития баланс возбуждения и торможения еще не сформирован и выявленные закономерности, скорее всего, через некоторое время изменятся.

На основании проведенных анализов можно дать характеристику групп.

Группа 1ИФИ высокоадаптированные с физиологической позиции дети, с преобладанием парасимпатической нервной системы; усвоение норм школьного поведения, взаимодействие с учителем и другие социальные контакты протекают у них без значительных усилий и без излишнего напряжения. Напряжение может только помешать их социализации, однако и усиление социальных контактов может негативно сказаться на качестве деятельности, отвлекая от учебы.

Рис. 3. Корреляционные связи между психо- и социометрическими параметрами, компонентами регуляции и параметрами уравновешенности нервной системы у детей с разным уровнем адаптационного потенциала. Показаны статистически значимые связи: Сплошная линия - положительные; штрихованная линия - отрицательные

Группа 2 ИФИ . Дети, имеющие выраженный баланс симпатической и парасимпатической регуляции. Эмоциональное благополучие у этих детей требует некоторого снижения активности парасимпатической нервной системы, а в поддержании интереса к школьной жизни и учебе необходимо напряжение центрального контура регуляции. Активность симпатического компонента сопровождается усилением возбудительного процесса, который существенно преобладает над тормозным. Увеличение же времени запаздывания и связанная с этим параметром школьная мотивация могут рассматриваться как звенья цепочки - формирование баланса возбуждения и торможения - усиление школьной мотивации.

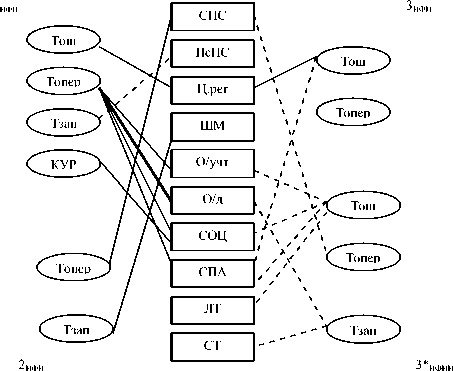

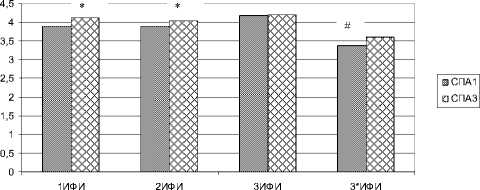

Группа 3ИФИ. Группа с резким преобладанием симпатической регуляции над парасимпатической и центральной. Такое соотношение - большой риск срыва адаптации и у части, выделенной нами в группу 3*ИФИ, этот риск достиг критического уровня. Тревожность у этих детей поддерживается симпатической нервной деятельностью так же, как и симпатическое напряжение усиливается тревогой. Такое состояние создает некий «заколдованный круг», что и приводит к срыву адаптации. Организм пытается «выстоять» в этих условиях, ни физиологическая, ни социальнопсихологическая адаптация (СПА) не являются успешными, особенно в группе 3*ИФИ, во всяком случае, это единственная группа, в которой к концу учебного полугодия параметры СПА остались низкими (рис. 4).

Рис. 4. Уровень социально-психологической адаптации в группах с разным адаптационным потенциалом в начале учебного года и в конце первого полугодия

СПА 1 - октябрь; СПА 3 - декабрь. * - различия достоверны между СПА1 и СПА3 при р <0,05;

# - различия достоверны между 3*ИФИ и остальными группами при р<0,05

ВЫВОДЫ

-

• У детей 7-8 лет проявляется хорошо выраженное различие между соотношением симпатической, парасимпатической и центральной регуляции в группах, имеющих разный адаптационный потенциал. У детей с высоким адаптацион-

- ным потенциалом резко преобладает парасимпатическая регуляция, с низким - симпатическая и центральная. В наибольшей степени симпатический и центральный компоненты выражены у детей в состоянии «срыва адаптации».

-

• Социально-психологическая адаптация в группах с разным уровнем адаптационного по-

- тенциала протекает по-разному: у детей с высоким адаптационным потенциалом за счет усиления симпатической и центральной регуляции, в группах с низким адаптационным потенциалом, преимущественно за счет усиления парасимпатического компонента. Таким образом, чем более сбалансированы компоненты регуляции, тем более эффективной является социальнопсихологическая адаптация, и тем более успешным может быть пребывание ребенка в школе.

Список литературы Психофизиологическая характеристика первоклассников в период адаптации к обучению в школе

- Александровская Э.М. Социально-психологические критерии адаптации к школе//Школа и психическое здоровье учащихся. М., 1988. С. 12-27.

- Амонашвили Ш.А. Школе нужны учителя света (Интервью с Ш.А. Амонашвили//Начальная школа плюс До и После. М., 2010, № 1. С. 3-7.

- Анисимова Д.И., Горбунова В.В., Булычева М.А., Сивкова О.В. Психолого-физиологическая характеристика адаптации первоклассников в школе с дополнительным уроком плавания//Актуальные проблемы подготовки и сохранения здоровья спортсменов: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Челябинск: УралГУФК, 2013. С. 3-10.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П., Палеев Р.Н. Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения при массовых профилактических обследованиях населения//Экспресс-информация/ВНИИМИ. М., 1987. 65 с.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. 265 с.

- Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Учебник. 5-е изд. Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. 657 с.

- Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005. 412 с.

- Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие.

- Лусканова Н.Г. Диагностика школьной дезадаптации. Для школьных психологов и учителей начальных классов системы компенсирующего обучения. М., 1995. 155 с.

- Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика, 1986. 256 с.

- Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: "БАХРАХ-М", 2001. 105 с.

- Смирнов А.Д., Чурина С.К. «Двойное произведение» в диагностике состояния сердечно сосудистой системы//Физиология человека. 1991. Т. 17, № 3. С. 64-66. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. 32 с.

- Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use//Circulation. 1996. Vol. 93. P. 1043-1065.