Психофизиологические характеристики юных велогонщиков в подростковый и юношеский период

Автор: Шаханова А.В., Челышкова Т.В., Гречишкина С.С.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований сенсомоторной реакции и психомоторных качеств велогонщиков подросткового (девочки 12-15 лет, мальчики 13-16 лет) и юношеского возраста (девушки 16-20 лет, юноши 17-21 год). Анализировались показатели теппинг-теста и простой зрительно-моторной реакции. Показано, что с возрастом и ростом спортивного мастерства увеличиваются темпы сенсомоторного реагирования в условиях теста ПЗМР (простой зрительно-моторной реакции), точность реакции. Количественные критерии функционального состояния ЦНС (по критериям Т.Д. Лоскутовой) свидетельствуют о более высоком уровне психофизиологического статуса у юношей в сравнении со сверстницами. У мальчиков способность развивать максимальный темп кистью руки несколько выше, чем у девочек, однако достоверных гендерных различий в ходе теппинг-теста между группами выявлено не было (р>0,05). Прослеживается тенденция к увеличению частоты теппинга с возрастом у девочек.

Психофизиологический статус, юные велогонщики, теппинг-тест, простая зрительно-моторная реакция

Короткий адрес: https://sciup.org/140250168

IDR: 140250168

Текст научной статьи Психофизиологические характеристики юных велогонщиков в подростковый и юношеский период

Введение . К базовым способностям, являющимся важными для всех видов спорта, относятся выносливость, сила и скоростные навыки. Эти способности являются фундаментом спортивного мастерства. Экспериментальные исследования показали, что сила и подвижность нервных процессов, уровень возбудимости и лабильности нервных центров, развитие психомоторных особенностей коррелируют с успешностью спортивной деятельности, являясь важнейшими факторами, определяющими физические качества спортсмена [1, 6, 7].

Интегральным показателем психофизиологического статуса является максимальная частота движений или теппинга. Показателем скоростного аспекта психомоторной активности, индикатором уровня мастерства спортсменов, который входит в комплекс показателей не только психомоторной организации человека, но и функционального состояния центральной нервной системы и организма в целом при действии стресс-факторов, является максимальная частота теппинга [3, 5]. Теппинг-тест позволяет судить о силе нервной системы, о характере врабатываемости в скоростной деятельности.

Организация исследования . Обследовано 68 школьников подросткового и юношеского возраста, занимающихся в АР СДЮСШОР по велоспорту. Согласно возрастной периодизации велоспортсмены были разделены на две группы (подростковый возраст: девочки 12-15 лет, мальчики 13-16 лет; юношеский возраст: девушки 16-20 лет, юноши 17-21 год). Анализировались показатели теппинг-теста и простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР).

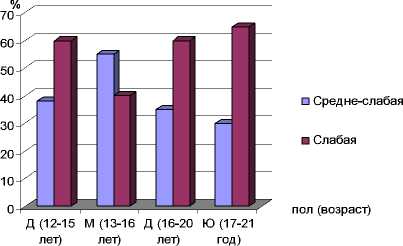

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке силы нервных процессов, динамики темпа движений в большинстве случаев (65%) у юных велосипедистов нами регистрировался слабый тип нервной системы (рисунок 1). Тип графика этих испытуемых представляет собой нисходящую кривую. Максимальный темп работы отмечался в первые 5 сек. работы и уже со второго 5-секундного отрезка начинал снижаться (р<0,05), оставаясь на сниженном уровне в течение всей работы. Известно, что лица со слабой нервной системой обладают большей чувствительностью к воздействиям различных факторов, они быстрее реагируют на средние и слабые по величине сигналы в сравнении с лицами с сильной нервной системой [4]. У части обследуемых промежуточный и вогнутый тип графика указывает на пограничный тип нервной системы, между слабой и средней (средне-слабая нервная система) (рисунок 1). Отметим, что свойства нервной системы являются врожденными, обеспечивают быструю и хорошую обучаемость в зависимости от вида спортивной деятельности, определяют успешность овладения двигательными навыками и достижение высоких результатов. Во многих видах спорта оказываются спортсмены с определенным проявлением свойств нервной системы [2, 6].

Рисунок 1. Показатели типа нервной системы юных велосипедистов

Согласно результатам многолетних исследований проявления типологических особенностей нервной системы у спортсменов, проведенных А.К. Дроздовским (2017), сильная нервная система чаще встречается в группах парусного спорта, пауэрлифтинга, лыжных гонок, биатлона и среди защитников в следж-хоккее. В остальных исследованных им видах спорта чаще проявляется слабая нервная система [2]. По данным, полученным Ю.А. Чистоедовой, А.А. Кылосовым (2017), среди обследованных спортсменов (легкоатлетов, стрелков и лыжников) большинство имели слабый тип нервной системы [8].

Достоверных гендерных различий в ходе теппинг-теста между группами нами не выявлено (р>0,05). Однако у мальчиков способность развивать максимальный темп кистью руки несколько выше, чем у девочек. Прослеживается тенденция к увеличению частоты теппинга с возрастом у девочек (таблица). Согласно учению А.А. Ухтомского увеличение частоты теппинга происходит в результате усвоения ритма функциональной системой, что отражает повышение лабильности нервных центров и исполнительных органов. При этом возрастают скоростные показатели спортсмена (качество быстроты). Существуют положительные корреляции между быстротой реагирования и частотой теппинга [7].

Таблица

Показатели (M±m) психофизиологического статуса юных велоспортсменов

|

Изучаемые показатели |

Девочки (12-15 лет) |

Мальчики (13-16 лет) |

Девушки (16-20 лет) |

Юноши (17-21 год) |

|

Теппинг-тест |

||||

|

Средняя частота ударов, Гц |

6,18±0,72 |

6,8±1,3 |

6,61±0,73 |

6,37±0,9 |

|

Начальная частота ударов, Гц |

7,04±1,2 |

7,3±1,4 |

7,7±1,6 |

7,6±1,6 |

|

Пиковая частота ударов, Гц |

7,12±1,5 |

7,6±1,6 |

8,09±1,7 |

7,9±1,7 |

|

Уровень лабильности |

5,92±1,6 |

7,2±1,8 |

7,3±1,8 |

7,2±1,8 |

|

Уровень выносливости |

6,53±1,6 |

7,4±1,7 |

9,25±1,9 |

7,5±1,8 |

|

ПЗМР |

||||

|

Время реакции, мс |

230,9±16,8 |

220,6±12,4 |

216,3±17,3 |

198,6±13,0 |

|

Количество ошибок |

8,2±0,4 |

*5,8±0,2 |

4,2±0,6* |

3,8±0,2* |

|

Коэфф.точности Уиппла |

0,10±0,01 |

0,06±0,01 |

0,05±0,01* |

0,05±0,01 |

|

Критерии Т.Д. Лоскутовой |

||||

|

ФУС |

4,3±0,3 |

4,3±0,3 |

4,2±0,5 |

*4,9±0,6* |

|

УР |

1,81±0,4 |

1,7±0,54 |

1,85±0,3 |

*2,3±0,57* |

|

УФВ |

3,53±0,6 |

3,3±0,6 |

3,51±0,5 |

*4,08±0,7* |

Примечание: (справа)*- достоверность различий (p≤0,05)* между девочками 12-15 лет и девушками 16-20, мальчиками 13-16 лет и юношами 17-21 год; (слева)*-достоверность различий (p≤0,05)**, между девочками и мальчиками одного возраста.

Исследование скоростных параметров психомоторных движений в условиях рефлексометрии показало, что время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) является одной из наиболее существенных характеристик психомоторного ответа. Определение времени ПЗМР является одним из наиболее часто используемых тестов в спортивной практике, так как с его помощью можно оценить подвижность нервных процессов, а также текущее функциональное состояние центральной нервной системы, так как ПЗМР лежит в основе других целенаправленных приспособительных реакций человека. Анализ показателей ПЗМР выявил, что среднее время реакции имеет тенденцию к сокращению с возрастом и ростом спортивного мастерства (с 230,9±16,8 мс до 216,3±17,3 мс у девушек и с 220,6±12,4 мс до 198,6±13,0 мс у юношей). При этом время реакции мальчиков и юношей несколько лучше, чем у их сверстниц (таблица).

Одновременно с укорочением латентного периода ЗМР уменьшается количество ошибок (с 8,2±0,4 до 4,2±0,6 у девушек и с 5,8±0,2 до 3,8±0,2 у юношей, р<0,05) (таблица). Выявленная нами положительная динамика показателей ПЗМР, сокращение времени реагирования и количества ошибок свидетельствует об ускорении обработки сенсорной информации в ЦНС и согласуется с литературными данными, в которых указывается, что время ПЗМР с возрастом неуклонно снижается [3].

Показатель точности Уиппла был выше в юношеских группах. Это отражает положительную качественную динамику зрительно-моторной реакции с возрастом и сви- детельствует о повышении степени устойчивости внимания, обусловленного в свою очередь силой и уравновешенностью нервных процессов (таблица).

Соответствие формы распределения последовательных значений времени ПЗМР изменениям функционального состояния ЦНС позволяет определить такие количественные критерии, как функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ) (по Т.Д. Лоскутовой).

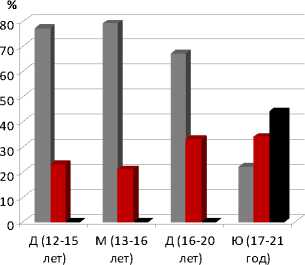

Функциональный уровень системы отражает как степень развития утомления, так и текущее функциональное состояние ЦНС. ФУС как девочек, так и мальчиков подростковой группы составил 4,3 у.е., что соответствует низкому уровню (таблица). При этом средний ФУС имели только 23% девочек и 21% мальчиков. Большинство обследованных подростков (77% девочек и 79% мальчиков) имели низкий уровень ФУС (рисунок 2).

Скорее всего, низкие значения текущего функционального состояния подростков обусловлены сложностями онтогенетических преобразований их организма, харак- теризующегося неустойчивостью нервных процессов в этом возрастном периоде.

В юношеской группе велоспортсменов средние значения ФУС имеют принци- пиальные различия. Если у юношей ФУС равен 4,9±0,6 у.е., что соответствует высокому уровню, то у девушек он остается на низком уровне (4,2±0,5 у.е.). Индивидуальная градация показателя ФУС показала, что низкий уровень ФУС имели 67% девушек и 22% юношей, средний – 33% девушек и 34% юношей, высокий – 44% юношей (рисунок 2).

Следующий критериальный показатель, устойчивость реакции, отражает вариабельность значений ПЗМР. Большие значения УР указывают на более стабильное текущее функциональное состояние ЦНС.

■ Низкий

■ Средний

■ Высокий

Рисунок 2. Показатели ФУС (критерии Т.Д. Лоскутовой) юных велосипедистов

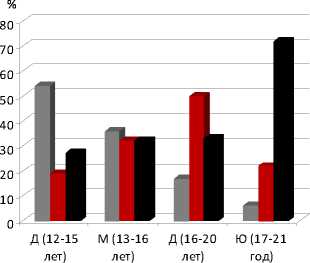

Показатели УР у девочек 12-15 лет и мальчиков 13-16 лет находились в зоне средних значений (1,81±0,4 у.е. и 1,7±0,54 у.е. соответственно). Низкий уровень УР имели 54% девочек и 36% мальчиков, средний – 19% девочек и 32% мальчиков, высокий – 27% девочек и 32% мальчиков (рисунок 3).

Девушки-велосипедистки имели средний показатель УР – 1,85±0,3 у.е., тогда как юноши – высокий (2,3±0,57 у.е.) (таблица). Среди них – 17 % девушек имели низкую УР, 50 % – среднюю, 33 % – высокую. В группе юношей средний результат по УР показали – 22 % и высокий – 72 % (рисунок 3).

Уровень функциональных возможностей (УФВ) согласно критериям Т.Д. Лоскутовой характеризует способность ЦНС формировать и достаточно долго удерживать соответствующее функциональное состояние.

■ Низкий

■ Средний

■ Высокий

Рисунок 3. Показатели УР (критерии Т.Д. Лоскутовой) юных велосипедистов

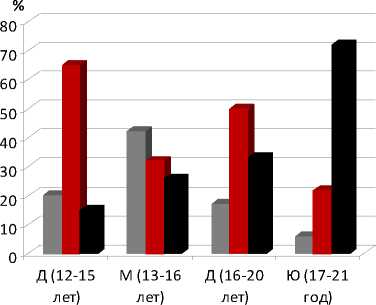

Уровень функциональных возможностей у девочек 12-15 лет составил 3,53±0,6 у.е. (соответствует среднему уровню). У мальчиков 13-16 лет 3,3±0,6 у.е. – средний уровень (рисунок 1). Количество детей, имеющих высокий показатель УФВ в 12-15 лет у девочек, составило 15 %, средний – 65% и низкий – 20%, среди мальчиков 13-16 лет с высоким уровнем – 26%, со средним – 32% и низким – 42% (рисунок 4).

■ Низкий

■ Средний

■ Высокий

Рисунок 4. Показатели УФВ (критерии Т.Д. Лоскутовой) юных велосипедистов

У девушек 16-20 лет УФВ составил 3,5±0,5 у.е., что соответствует среднему уровню. Высокий уровень функциональных возможностей велоспортсменов у юношей (4,08±0,7 у.е.), что достоверно выше в сравнении с мальчиками (р<0,05) (таблица). Среди девушек 16-20 лет – 17 % имели низкий УФВ, 50 % – средний, 33 % – высокий. В группе юношей 17-21 год средний результат по УФВ показали – 22 % и высокий – 72 % (рисунок 4)

Заключение . Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у мальчиков способность развивать максимальный темп кистью руки несколько выше, чем у девочек, однако достоверных гендерных различий в ходе теппинг-теста между группами выявлено не было (р>0,05). Прослеживается тенденция к увеличению частоты теппинга с возрастом у девочек. Выявлены достоверно более высокие темпы сенсомоторного реагирования в условиях теста ПЗМР (простой зрительно-моторной реакции), точности реакции с возрастом и ростом спортивного мастерства. Количественные критерии функционального состояния ЦНС (по критериям Т.Д. Лоскутовой) свидетельствуют о более высоком уровне психофизиологического статуса у юношей в сравнении со сверстницами.

Список литературы Психофизиологические характеристики юных велогонщиков в подростковый и юношеский период

- Беленко И.С. Психофизиологические особенности у юных спортсменов игровых видов спорта разного возрастного периода развития и тренированности // Вестник Томского государственного университета. - 2009. - № 3 (81). - С. 54-58.

- Дроздовский А.К. Проявление типологических особенностей свойств нервной системы спортсменов в разных видах спорта // Рудиковские чтения: материалы XIII Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта (Москва, 11-12 мая 2017 г.) / ред. Т.В. Михайлова [и др.]. - М.: РГУФКСМиТ, 2017. - С. 536-543.

- Думбай Н.В., Шамыгина И.Ю. Показатели скорости сенсомоторных реакций и теппинг-теста у школьников начальных классов в разные годы обучения в школе // Валеология. - 2004. - № 3. - С. 42-48.

- Кавокин А.И. Дифференциальная оценка типологических особенностей проявления свойств нервной системы у подростков // Сибирский педагогический журнал. - 2012. - № 5. - С. 155-161.

- Кирой В.Н. Физиологические методы в психологии. - Ростов-на-Дону: ООО "ЦВВД", 2003. - 224 с.

- Нейрофизиологический статус и его связь с морфотипом у спортсменов-легкоатлетов / Петрова Т.Г. [и др.] // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия естественно-математические и технические науки. - 2012. - № 1 (98). - С. 107-114.

- Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 126 с.

- Чистоедова Ю.А., Кылосов А.А. Оценка и сравнение психофизиологических характеристик спортсменов различных видов спорта // Научно-методический электронный журнал "Концепт". - 2017. - Т. 2. - С. 575-581.