Психофизиологические маркеры успешности в вольной борьбе

Автор: Губарева Л.И., Гарунова Р.Э., Литвинова Л.В., Боташева М.М.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (34), 2020 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 15 учащихся мужского пола 15-18 лет, занимающихся вольной борьбой, и 36 учащихся и студентов, не занимающихся спортом. Функциональное состояние ЦНС оценивали методом компьютерной хронорефлексометрии по показателям сложной зрительно-моторной реакции на цветовые раздражители (СЗМР-3), включающей выработку и переделку динамического стереотипа. Уровень тревожности определяли с помощью теста Спилбергера. Результаты исследования дают основание считать маркерами успешности в вольной борьбе: уровень личностной и ситуативной тревожности и ее разницу; время, число ошибок, среднеквадратичное отклонение и АМо СЗМР при выработке и переделке динамического стереотипа, позволяющие судить о надежности функционирования и резервных возможностях ЦНС, и обязывают учитывать психофизиологические критерии успешности в вольной борьбе при отборе учащихся в спортивные группы ДЮСШ, школы и училища олимпийского резерва.

Спортсмены, вольная борьба, тревожность, центральная нервная система (цнс), компьютерная хронорефлексометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/140250190

IDR: 140250190

Текст научной статьи Психофизиологические маркеры успешности в вольной борьбе

Введение. Рост спортивного мастерства в вольной борьбе, входящей в программу Олимпийских игр, настоятельно требует проведения психофизиологических исследований с целью выявления информативных маркеров успешности [3]. Стоит также отметить, что вольная борьба с болевыми приемами из самбо входит в служебноприкладные виды спорта как эффективное средство повышения готовности к действиям в экстремальных условиях, уменьшения потерь среди спецназовцев. Кроме того, вольная борьба воспитывает волевые качества, моральную устойчивость, развивает интуицию и психологическую гибкость [7, 10]. К сожалению, прогноз успешности спортсменов в вольной борьбе опирается в основном «на экспертную оценку эффективности тренировочных занятий и результатов соревновательной деятельности и не превышает в среднем 50-60%» [2]. В настоящее время развитие спортивной борьбы на международной арене «характеризуется возрастанием конкуренции, повышением требований к технико-тактической подготовленности, особенно в связи с изменением условий соревновательной деятельности и совершенствованием правил соревнований» [9]. Это обусловливает актуальность поиска более надежных и объективных маркеров успешности в вольной борьбе и составляет цель настоящего исследования.

Методы и организация исследования. Обследовано 15 учащихся мужского пола 15-18 лет, занимающихся вольной борьбой на базе училища Олимпийского резерва г. Ставрополя, и контрольной группы (36 человек, не занимающиеся спортом). Успешными считали спортсменов, получивших спортивный разряд КМС в 15-16 лет (подростковый период), менее успешными – спортсменов, получивших разряд КМС в 17-18 лет (юношеский период). Все учащиеся были без генетической патологии. Исследование проводилось с согласия родителей в подготовительный период спортивной тренировки в соответствии с требованиями Хельсинской декларации о правах человека.

Состояние ЦНС оценивали методом компьютерной хронорефлексометрии по показателям сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР-3) на цветовые раздражители с использованием прибора «Психофизиолог». СЗМР-3 отличается от стандартной СЗМР тем, что предъявляется три группы сигналов, в каждой из которых в случайном порядке подаются 20 красных и 15 зеленых стимулов. Уровень тревожности определяли с помощью теста Спилбергера. Результаты исследования подвергали статобработке с использованием программы «Statistica for Windows 6.0». Оценку достоверности различий проводили по Стьюденту.

Результаты исследования и их обсуждение. Важную роль в спортивной деятельности, и в вольной борьбе в частности, играет «психическое состояние, поскольку это оказывает существенное влияние на ее результативность» [6]. Особую роль при подготовке высококвалифицированных спортсменов тренеры отводят уровню тревожности [1, 8].

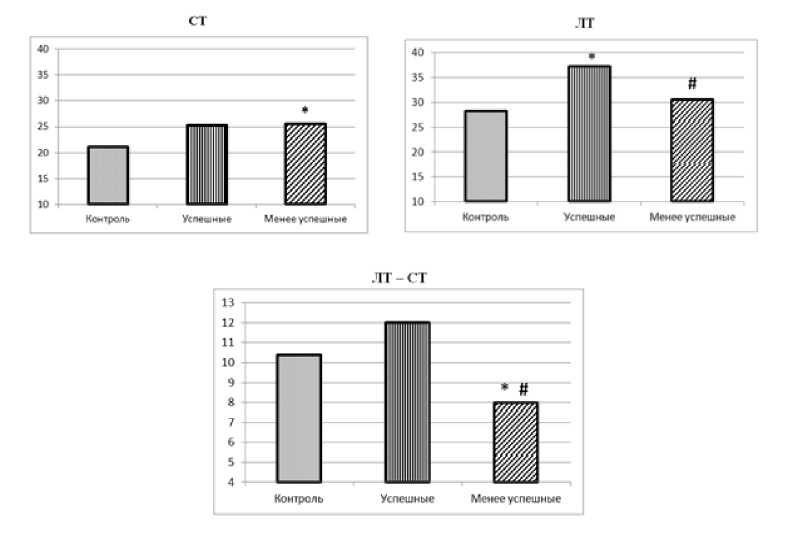

Проведенные нами исследования (рисунок) показали, что у борцов вольного стиля уровень ситуационной тревожности (СТ) был выше, чем в контрольной группе, однако значимые различия были выявлены только у менее успешных борцов (р<0,05). Уровень личностной тревожности (ЛТ) – достоверно выраженные отличия по сравнению с контрольной группой – имел место у успешных борцов вольного стиля. У менее успешных спортсменов уровень ЛТ был значимо ниже, чем у более успешных (р<0,05).

Какая же тревожность играет более значимую роль для борцов вольного стиля – личностная или ситуационная? С этой целью мы вычислили разницу между ЛТ и СТ и провели статистическую обработку полученных результатов. Оказалось, что по разнице ЛТ – СТ менее успешные борцы вольного стиля имеют более низкие показатели как по сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с успешными борцами-вольниками (р<0,05) (рисунок). Таким образом, превалирование базального (личност- ного) уровня тревожности над реактивным (ситуационным) может выступать в качест- ве объективного критерия успешности в вольной борьбе.

Рисунок. Уровень ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности (в баллах) у спортсменов, занимающихся вольной борьбой, с разным уровнем спортивной успешности

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой;

# - достоверность различий между успешными и менее успешными борцами вольного стиля.

Важным показателем здоровья и уровня адаптации к спортивным нагрузкам является функциональное состояние (ФС) ЦНС. Объективными «показателями ФС ЦНС являются время и точность выполнения зрительно-моторной реакции, стабильность ее функционирования» [4], которые определяли методом компьютерной хронорефлексо-метрии с помощью СЗМР-3, позволяющей оценить выраженность процессов возбуждения, торможения и их подвижность на основе 3-этапного теста с отличающимися заданиями.

Анализ результатов СЗМР-3 выявил у успешных спортсменов, занимающихся вольной борьбой, по сравнению с менее успешными более высокую скорость СЗМР, о чем свидетельствуют более низкие показатели среднего и максимального времени реакции на зрительные стимулы (р<0,05-0,01). Согласно критериям оценки силы процессов возбуждения, которая оценивается по среднему времени СЗМР-3-1, у успешных борцов вольного стиля обнаружен высокий уровень силы процессов возбуждения (время СЗМР-3-1 < 451 мс), в то время как у менее успешных - уровень силы процессов возбуждения выше среднего (время СЗМР-3-1 < 486 мс) и достоверно не отличается от таковых показателей у учащихся, не занимающихся спортом.

Стоит отметить, что максимальные различия по показателям времени СЗМР-3 у успешных борцов вольного стиля были выявлены при переделке динамического стереотипа - СЗМР-3-2 (таблица 1). Так, среднее время реакции у успешных борцов вольного стиля составляло 390,3 ± 25,0 мс, а у менее успешных - 694,1 ± 13,2 мс, то есть в 1,8 раза больше. Максимальное время реакции у успешных спортсменов-вольников также было значимо ниже по сравнению с менее успешными как при выработке, так и при переделке зрительно-моторного условного рефлекса, и не превышало зону нормы 578,2 ± 19,1 мс и 497,2 ± 44,9 мс (зона нормы 200–700 мс), в отличие от менее успешных - 744,5 ± 39,2 мс и 1405,0 ± 28,3 мс соответственно (р<0,01-0,001).

Очень важно, что при выполнении СЗМР значимую роль имеет точность ее выполнения. Результаты настоящего исследования показали, что число упреждающих стимулов при выработке условного рефлекса (СЗМР-3-1) у успешных борцов вольного стиля в 3,3 раза больше, чем у менее успешных (р<0,05), а при переделке условного рефлекса (СЗМР-3-2) у успешных борцов оно снижается и достигает такой же величины, как у менее успешных (р>0,5), что свидетельствует о более высокой подвижности нервных процессов у успешных борцов вольного стиля по сравнению с менее успешными и учащимися, не занимающимися спортом.

В то же время менее успешные борцы вольного стиля допускали значимо меньше ошибок на дифференцировку при переделке динамического стереотипа (СЗМР-3-2). Так, число неправильных ответов при дифференцировке зрительных стимулов было значимо ниже, чем у успешных (2,0±0,40 и 3,66±0,40 соответственно, р<0,05). При выработке нового двигательного стереотипа (СЗМР-3-3) зарегистрировано 0,0±0,0 неправильных ответов как в группе успешных, так и в группе менее успешных борцов вольного стиля (р>0,5). При этом борцы вольного стиля выполняли СЗМР-3-3 более точно, чем мальчики и юноши контрольной группы (р>0,05).

Особого внимания заслуживает тот факт, что при более высокой точности выполнения зрительно-моторных реакций менее успешные борцы-вольники обладали более низким уровнем стабильности их выполнения. Об этом свидетельствуют более высокие показатели среднеквадратичного отклонения времени реакции и более низкие показатели амплитуды моды (АМо) (р<0,05) у менее успешных борцов вольного стиля как по сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с успешными борцами вольного стиля, особенно при переделке динамического стереотипа и выработке нового сенсомоторного навыка. По-видимому, нестабильность выполнения сенсомоторных навыков лежит в основе неуспешных выступлений на ковре.

В целом максимально выраженные различия у успешных борцов вольного стиля были выявлены при переделке динамического стереотипа и выработке нового зрительномоторного рефлекса. Так, среднее время СЗМР-3-2 у успешных борцов вольного стиля было в 1,8 раза меньше, а максимальное время СЗМР-3-2 – в 2,8 раза меньше, чем у менее успешных; среднее и максимальное время СЗМР-3-3 – соответственно в 1,2 и 1,4 раза меньше. О высокой значимости скоростно-силовой и специальной выносливости написано в ряде работ [5, 11], но успешно развивать можно лишь те качества, которые генетически детерминированы, поэтому на ранних этапах спортивной подготовки надо определять особенности функционирования нервной системы (силу процессов возбуждения и торможения, скорость реакции, лабильность и стабильность функционирования ЦНС), что позволит рационально построить тренировочную программу юных борцов.

Таким образом, в ходе исследования впервые было выявлено, что по показателям 3-этапного компьютерного тестирования с использованием методики СЗМР-3 высокая успешность в вольной борьбе обусловлена совокупностью генетически детерминированных свойств нервной системы: более высокой скоростью сложной зрительномоторной реакции, точностью и стабильностью ее выполнения не только при выработке двигательного стереотипа, но и при его переделке за счет высокой лабильности процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе.

Результаты исследования позволяют считать маркерами успешности в вольной борьбе уровень личностной и ситуационной тревожности и ее разницу; время, число ошибок, среднеквадратичное отклонение и АМо при выработке и переделке динамического стереотипа, позволяющие судить о стабильности и надежности функционирования ЦНС, её резервных возможностях, и обязывают учитывать их при отборе учащихся в спортивные группы ДЮСШ, школы и училища олимпийского резерва, а также при комплектовании групп спортивного совершенствования, выборе индивидуальных средств и методов подготовки олимпийских чемпионов.

Список литературы Психофизиологические маркеры успешности в вольной борьбе

- Апросимов В.А., Находкин В.В. Сравнительный анализ уровня соревнова-тельной тревожности борцов вольного стиля разной квалификации // Научно-методи-ческий электронный журнал КОНЦЕПТ. - 2017. - Т. 6. - С. 21-23.

- Бакулев С.Е. Генетические подходы к проблеме прогнозирования успешности спортсменов: монография. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2001 - 200 с.

- Борисов И.И., Денискин В.В. Совершенствование тактико-технической подготовки квалифицированных борцов вольного стиля в соревновательной деятельности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2010. - № 1 (5). - С. 163-167.

- Губарева Л.И. Экологический стресс: монография. - СПб.: Лань, 2001. - 448 с.

- Гуляева А.Н., Находкин В.В. Определение особенностей нервной системы юных борцов в процессе учебно-тренировочных сборов // Современное образование: традиции и инновации. - 2019. - № 2. - С. 236-239.

- Джамалудинов Х.И., Кузнецов И.А. Психические состояния в спорте, их диаг-ностика и саморегуляция // Современные проблемы науки и образования. - 2006. - № 5. - С. 98-99.

- Мартыненко Н.В., Кадиева Х.М. Особенности и преимущества подготовки борцов вольного стиля // Аллея науки. - 2019. - Т. 3. - № 1 (28). - С. 327-330.

- Находкин В.В., Портнягин И.И. Исследование психических состояний взрослых и юниорских команд по вольной борьбе // Психология личности. - 2016. - С. 77-80.

- Павлов А.Е., Дугарова Д.В. Исследование двигательных реакций у борцов вольного стиля // Education. Personality. Society. - 2015. - № 2. - С. 90-93.

- Психологический аспект подготовки и спортивного отбора борцов вольного стиля на начальном этапе / Соркомов С.С. [и др.] // Сборник: Кочневские чтения - 2020: материалы V Всероссийской научно-практической (очно-заочной) конференции (Якутск, 27 апреля 2020 г.). - Якутск, 2020. - С. 120-125.

- Уметалиев Э.Б. Развитие специальной выносливости у борцов вольного стиля. Евразийское Научное Объединение. - 2019. - № 2-4 (48). - С. 264-266.