Психофизиологические механизмы компенсации центральной нервной и системы кровообращения у детей с нарушениями слуха

Автор: Кокорева Е.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Анализировали показатели структуры сердечного ритма и ЭЭГ при локальной работе у здоровых и детей с нарушениями слуха. Отличительным признаком функционального состояния сердца у детей с сенсорными нарушениями явился более высокий уровень активности центральных механизмов регуляции сердечного ритма, судя по увеличению медленноволновой активности спектра, как электрической активности сердца, так и мозга. Обоснована необходимость ранней коррекции психофизического состояния у детей с нарушениями слуха.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152023

IDR: 147152023

Текст научной статьи Психофизиологические механизмы компенсации центральной нервной и системы кровообращения у детей с нарушениями слуха

В России среди воспитанников детских садов нередки хронические заболевания, в том числе нарушения зрения, слуха, а также опорно-двигательного аппарата, что приводит к изменениям психо-эмоционального реагирования, снижению двигательной активности.

Большой интерес для понимания компенсаторных механизмов при различных нарушениях представляют исследования по изучению характера взаимосвязи функциональных систем организма. Так, М.Н. Фишман [6] обнаружила, что при нарушениях слуха у детей выявляются изменения функций других анализаторов: у детей 78 лет скорость зрительного восприятия была ниже, чем у слышащих детей того же возраста. В.И. Павловой [3] выявлены нарушения в функции вестибулярного анализатора и ослабление координации движений примерно у половины обследуемых глухонемых детей, отмечается недостаточная целенаправленность, концентрация внимания, что свидетельствует о снижении корковых функций у этой категории детей. Многие авторы [2, 7] отмечают, что по большинству зрительных функций глухие дети уступают своим здоровым сверстникам.

В литературе нет единого мнения по характеру оздоровительных мероприятий для детей с сенсорными нарушениями. Результаты исследований Д.А. Фарбер, Т.Г. Бетелевой [4] свидетельствуют о когнитивных изменениях функций у детей раннего возраста, страдающих нарушениями слуха. В то же время в работах института коррекционной педагогики РАО по коррекционным воздействиям приводятся результаты о высокой их эффективности у таких детей. Однако даже в условиях постоянных коррекционных занятий дети с нарушениями слуха значительно реже достигают в будущем высоких профессиональных успехов, чем дети с нарушениями зрения. Поэтому существует настоятельная необходимость всестороннего изучения изменений психофизиологических функций при ранней сенсорной депривации у детей.

Цель исследования

Цель данного исследования состоит в изучении функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой системы у детей 7-10 лет с нарушениями слуха.

Методика

Обследовали детей школьного возраста 7-10 лет с нейросенсорной тугоухостью III и IV степени. Испытуемые выполняли статическое усилие на кистевом динамометре, равное 1/3 от максимального до отказа (то есть до невозможности удерживать заданное усилие). До, во время и после работы регистрировали ЧСС, АД по Короткову, кардиоинтервалограмму с последующим расчетом статистических показателей сердечного ритма по Р.М. Баевскому [1].

Результаты исследования и их обсуждение

У здоровых и испытуемых с сенсорными нарушениями выявлены определенные различия в структуре сердечного ритма (СР). Так, у здоровых детей в возрастном периоде с 7 до 10 лет наблюдали постепенное увеличение показателя моды, в то время как показатель вариационного размаха с возрастом практически не изменялся.

На фоне снижения показателей АМо и ИН у мальчиков выявлено незначительное увеличение их в 9 лет, а у девочек - в 8 лет. Достоверные изменения показателей моды отмечались с 8 лет, а амплитуды моды и индекса напряжения - с 7 лет.

Таким образом, анализ структуры сердечного ритма у здоровых детей школьного возраста выявил однонаправленные изменения данной структуры, свидетельствующие об усилении парасимпатических и снижении активности центральных симпатических воздействий.

У школьников 7-10 лет с нарушением слуха также выявили неравномерные изменения структуры сердечного ритма с возрастом. Так, на фоне постепенного увеличения показателей Мо и ДХ с возрастом, у детей 8 лет, как у мальчиков,

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура 1 :

так и у девочек происходило снижение этих показателей. В то время как показатели АМо и ИН с возрастом неравномерно уменьшались, но у детей 8 лет, значения этих показателей увеличивались. Достоверное увеличение показателя Мо выявилось с 8 лет, достоверное снижение показателей АМо и ИН отмечали с 7 лет, как и у здоровых сверстников.

У детей с нарушением слуха в каждой возрастной группе по сравнению со здоровыми детьми показатели моды были значительно ниже, а индекса напряжения - выше, чем у здоровых сверстников, значения же показателей вариационного размаха и амплитуды моды отличались незначительно. У детей с нарушением слуха с возрастом, также как у здоровых детей, наблюдалось снижение активности центральных, симпатических и усиление парасимпатических, автономных влияний на сердце. Однако достоверные изменения Мо происходили у детей с нарушением слуха позже, чем у здоровых детей, т. е. с 9 лет.

Наши исследования выявили гетерохронный характер возрастных изменений механизмов регуляции сердечного ритма у здоровых детей и детей с нарушением слуха, основу которого составляют неравномерные морфофункциональные изменения, происходящие в организме.

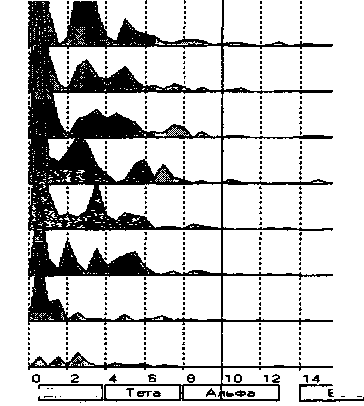

Анализ электроэнцефалограмм показал, что у здоровых детей возрастные изменения характера электроэнцефалограмм соответствовали данным, полученным [5]. Так, в правом полушарии амплитуда a-ритма у них была несколько ниже, чем в левом, а частота - выше, амплитуда высокочастотного /3-ритма в правом полушарии ниже, чем в левом (рис. 1). У здоровых детей /3-волны доминируют в лобных отведениях (70 %), а се-волны - в затылочных (60 %). У 50 % здоровых детей выявлена межполушарная асимметрия се-ритма по амплитуде и у 20 % - по амплитуде и частоте.

FpTAI

СЗА1

О1А1

Fp2A2

С4А2

О2А2

ТЗА7

| Дельта]|

Т 4А2

те та Бета_Н

FplAI

СЗА1

О1А1

Fp2A2

С4А2

О2А2

ТЗА1

Т4А2

| ДельтаЦ

Fp2A2

СЭМ

C4A2

01A1

02A2

T3A1

Т4Д2

| Дельта

Aj 1ЬФа

] I Бета_Н

1Б 18 Бегга_Н

Б.

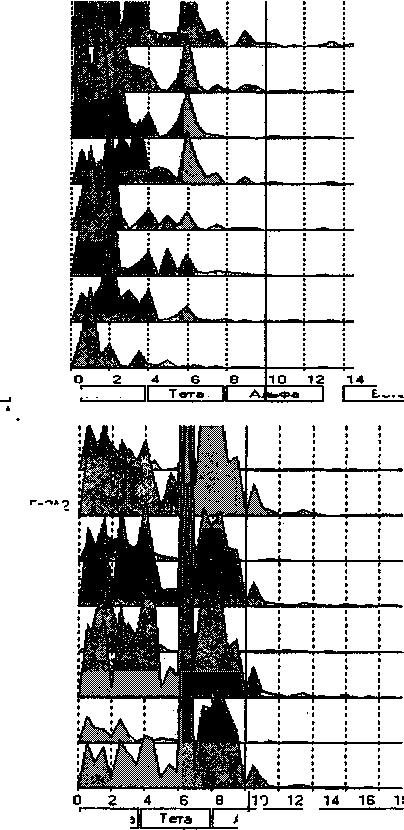

Рис. 1. Графики результатов анализа электроэнцефалографии: А - здорового ученика первого класса (Фоновая запись - Локальная нагрузка), Б - ученика первого класса с нарушением слуха (Фоновая запись - Локальная нагрузка)

Кокорева Е.Г. Психофизиологические механизмы компенсации центральной нервной и системы кровообращения у детей с нарушениями слуха

" Судя по данным структуры сердечного ритма, возраст 8 лет у детей с нарушением слуха можно считать критическим периодом. Поэтому в этом возрасте физические нагрузки и коррекционные воздействия следует назначать с учетом функционального состояния сердца.

У 35 % в правом и левом полушариях выявлена Д-активность преимущественно в лобных и центральных отведениях. У 10 % наблюдается 9-активность в правом и левом полушарии в центральных и затылочных долях, у 10 % - в левом полушарии в затылочных отведениях.

У школьников от 7 до 10 лет с нарушением слуха амплитуда a-волн была также, как у здоровых, несколько ниже в правом полушарии, а частота, в отличие от здоровых - выше.

Альфа-ритм доминирует в правом полушарии в затылочных отведениях (60 %), а в левом - в центральных (53 %). Средняя амплитуда низкочастотного и высокочастотного 0-ритма в правом полушарии выше, чем в левом. 0-ритм доминирует как в правом, так и в левом полушарии - в лобных отведениях. У 70,5 % детей отмечается межполушарная асимметрия a-ритма по амплитуде, у 12 % - межполушарная асимметрия се-ритма по частоте и у 17,6 % - по частоте и амплитуде.

В правом полушарии у 76 % детей отмечается Д-активность в затылочных, центральных, лобных и височных отведениях, а в левом - у 82 % детей отмечается Д-активность в тех же отведениях. У 35 % детей в правом полушарии отмечается 9-волны в затылочных, центральных, лобных и височных отведениях, а в левом полушарии у 41 % детей 9-ритм наблюдаются в тех же отведениях.

Таким образом, выявленный нами в результате исследований высокий уровень активности центральных механизмов регуляции сердечного ритма и изменения электроэнцефалографических параметров у детей свидетельствует о компенсаторных изменениях в центральной нервной системе. Ранняя коррекция психофизического состояния таких детей будет способствовать их гармоничному развитию. ■

Список литературы Психофизиологические механизмы компенсации центральной нервной и системы кровообращения у детей с нарушениями слуха

- Методики оценки функционального состояния организма человека/P.M. Баевский, Ю.А. Кукушкин и др.//Медицина труда и промышленная экология. -1995. -№ 3. -С. 30.

- Балыгина Е.М., Красноперова H.A. Развитие поля зрения с возрастом в норме и при нарушениях слуха//Альманах «Новые исследования». -2004. -№ 1-2. -С. 70.

- Павлова В.И., Мамылина Н.В., Иголкина Е.И. и др. Психофизиологические особенности организма глухонемых детей и их коррекция физическим воспитанием//Альманах «Новые исследования». -2004. -№ 1-2. -С. 290-291.

- Фарбер Д.А., Бетелева Т.Г. Межполушарные различия механизмов зрительного восприятия в онтогенезе//Сенсорные системы. Сенсорные процессы и асимметрия полушарий. -Л.: Наука, 1985. -127 с.

- Фарбер Д.А., Вильдавский В.Ю. Гетерогенность и возрастная динамика α-ритма электроэнцефалограммы//Физиология человека. -1996. -Т. 22, № 5. -С.5-12.

- Фишман М.Н. Электрофизиологический анализ функциональной организации мозга детей со сложной структурой дефекта//Дефектология. -2005. -№ 3. -С. 13-18.

- Черепенникова Т.Ю., Рожкова Г.И. Развитие остроты зрения у лиц с нарушениями слуха//Альманах «Новые исследования».-2004 -№ 1-2. -С. 409-410.