Психофизиологические реакции студентов-пловцов высокой квалификации на умственную нагрузку

Автор: Зиннатуллина Ирина Раилевна, Попова Татьяна Владимировна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 7 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучены реакции сердца и центральной нервной системы пловцов высокой квалификации на умственную и локальную мышечную деятельность. Показано сходство характера изменений психофизиологических показателей, свидетельствующее о напряжении центральных регуляторных влияний на сердце и росте психоэмоционального напряжения при обоих видах активности. Получены доказательства центральной организации умственной и локальной мышечной деятельности.

Спортсмены, студенты, плавание, умственная работа, психофизиологические функции

Короткий адрес: https://sciup.org/147152658

IDR: 147152658 | УДК: 612.8

Текст научной статьи Психофизиологические реакции студентов-пловцов высокой квалификации на умственную нагрузку

Занятия различными видами спорта со свойственными им интенсивностью, объемом и специфичностью физических упражнений и метаболическими сдвигами можно рассматривать как модель высокого уровня повседневной двигательной активности, особенно у спортсменов высокой квалификации. Физиологическая сущность тренированности - это такой уровень функционального состояния организма, который характеризуется совершенствованием механизмов регуляции, увеличением физиологических резервов и готовностью к их мобилизации, что выражается в его повышенной устойчивости к длительным и интенсивным физическим нагрузкам и высокой работоспособности [9].

Адаптационные реакции организма спортсмена на физические нагрузки изучены многочисленными авторами [6, 8 и др.], а в отношении адаптации к нагрузкам умственного характера в литературе не существует однозначной точки зрения. Для студентов-спортсменов учебная деятельность включает в себя как процесс обучения и собственно интеллектуальный труд, так и физический труд, являющийся необходимым условием их спортивного совершенствования. В практике вузовского обучения зачастую отмечаются случаи низкой успеваемости студентов, занимающихся спортом.

Известны, однако, примеры когда наиболее активные, увлечённо занимающиеся наукой, спортом, искусством молодые люди сохраняют здоровье в течение учебного процесса и достигают профессиональных успехов в дальнейшем [3, 5]. Изучение механизмов адаптации студентов-спортсменов к учебным нагрузкам имеет значение для рационального построения учебного процесса и сохранения оптимального уровня их психофизиологических функций.

Цель: Изучение реакций центральной нервной и сердечно-сосудистой системы на умственную нагрузку у студентов-пловцов 18-23 лет.

Методика. Обследовали 15 пловцов 18-23 лет, кандидатов и мастеров спорта. Контрольную группу составили нетренированные юноши того же возраста, студенты 1-3 курса университета, двигательная активность которых определялась программой учебных занятий по физической культуре. В качестве умственной нагрузки использовали ассоциативный тест Torrance Е.Р. [И]. Тест на физическую нагрузку представлял удержание усилия на кистевом динамометре в 1/3 от максимального на заданном уровне до появления утомления (невозможность удержания заданного усилия). До, во время и после окончания нагрузки производили измерение ЧСС и АД по Короткову, регистрацию кардиоинтервалограмм при помощи компьютерной ЭКГ-приставки, сконструированной [7]. Оценку регуляторных процессов сердца проводили по статистическим показателям вариабельности структуры сердечного ритма в покое и во время локальной статической нагрузки по [2]. При помощи сейсмокардиографии анализировали эффективность сократительной способности сердца.

Для переходных процессов при локальной работе по данным вариационной пульсометрии учитывали ряд дополнительных показателей: индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР). При анализе адаптационных реакций сердца на локальную мышечную нагрузку использовали классификацию, предложенную Т.В. Алфёровой-Поповой [1].

Для определения функционального состояния ЦНС использовали электроэнцефалографию и компьютерную программу «НС-Тест 2003», предназначенную для комплексного контроля статус- ных и функциональных характеристик центральной нервной системы (ЦНС) по результатам ней-родинамических тестов. Самооценку психоэмоционального состояния определяли при помощи опросника САН (самочувствие, активность, настроение) по [4]. Тестирование психологического состояния включало оценку личностной и ситуационной тревожности [10].

Результаты исследований выявили отличия психофизиологических функций у юношей и девушек с разной степенью физической тренированности. Так, у студентов, не занимающихся спортом, показатели ЧСС и АДд в состоянии покоя были выше, чем у спортсменов (табл. 1). Реакция на локальную нагрузку носила аналогичный характеру всех испытуемых, но у спортсменов степень роста теста показатели подвижности и утомляемости в центральной нервной системе практически не изменились, выявлена также тенденция к снижению показателей личностной тревожности. Показатели ситуационной тревожности при этом имели тенденцию к повышению (достоверный рост у нетренированных девушек, с 44,0 ± 2,8 до 54,0 ± 3,8).

По данным компьютерного тестирования после выполнения тестов на умственную работу у большинства испытуемых отмечалось ускорение сенсомоторных реакций, повышение помехоустойчивости и распределения внимания. Так, время выполнения теста на распределение внимания (таблицы Шульте-Платонова) у спортсменов снизилось в 2 раза, а у нетренированных студентов на 20-40 %.

Таблица 1

Изменение ЧСС и АД у студентов первого курса до и после умственной (1) и локальной (2) мышечной деятельности

|

Группы |

ЧСС |

ЧСС1 |

ЧСС2 |

АДс |

АДд |

АДс1 |

АДд1 |

АДс2 |

АДц2 |

|

Юноши спортсмены |

65,2 ±2,2 |

67,4 ± 2,9 |

82,0 ±2,9* |

102,0 ± 2,3 |

70,0 ±1,8 |

107,0 ±3,1 |

72,0 ±1,9 |

129,0 ±3,1* |

85,0 ±1,9* |

|

Юноши нетренированные |

68,5 ±1,9 |

70,0 ± 2,9 |

83,0 ± 1,0* |

103,7 ±1,4 |

70,6 ±1,5 |

108,0 ±2,8 |

73,7 ±1,4 |

127,0±1,4* |

78,0 ±1,4* |

|

Девушки спортсмены |

69,5 ±1,3 |

75+4,1 |

74,0 ± 3,1 |

99,4 ± 2,1 |

70,0 ±1,4 |

109,3 ±1,3* |

76,8 ± 1,7* |

108,0 ±1,0* |

74,0 ±1,3* |

|

Девушки нетренированные |

70,8 ± 3,5 |

80,6 ±1,9* |

87,0 ±1,9* |

109,0 ± 3,9 |

73,5 ± 1,9 |

116,5 ±2,2 |

78,0 ± 3,2 |

110,0 ±3,8 |

74,0 ±1,9 |

Примечание. * - достоверные различия с исходными показателями.

АДд при работе была выше. Характерно, что после умственной работы показатели ЧСС у всех испытуемых увеличивались в меньшей степени, а величина показателей АД у девушек зачастую была выше, чем после локальной работы мышц.

Анализ показателей структуры сердечного ритма свидетельствовал о большей активности центральных симпатических влияний на сердце у нетренированных испытуемых по сравнению со спортсменами (табл. 2). После выполнения умственной нагрузки наблюдалось увеличение показателей напряжения центральных регуляторных механизмов, особенно выраженное у нетренированных. Аналогичные изменения происходили и после локальной мышечной деятельности, однако степень роста показателей активности центральных влияний на сердце была меньше, например, рост ИН составил 8-11 усл. ед. у девушек и 28-29 у юношей.

Характерно, что при обоих тестовых заданиях практически не выявлено изменений показателей амплитуды сейсмокардиограмм, что свидетельствует о преобладании хронотропных ответов сердца на изученные нагрузки.

После умственной работы по данным теппинг-

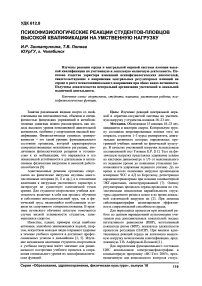

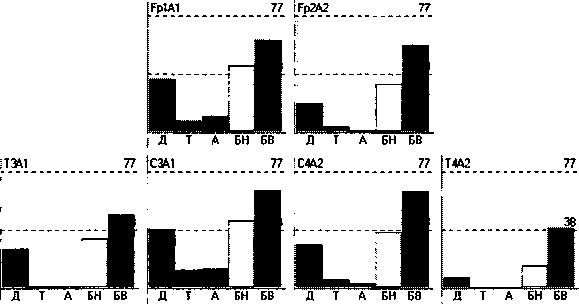

Характерно, что как при локальном нагрузочном тесте, так и при умственной работе (см. рисунок) у испытуемых отмечалось усиление альфа-активности низкочастотного диапазона на ЭЭГ во фронтальных и в левых височно-центральных и затылочных областях; реакция активации коры у спортсменов была более выраженной, по сравнению с нетренированными. Рост индекса бета-ритма отмечался в лобных и височно-затылочных отведениях преимущественно правого полушария.

По результатам испытуемых спортсменов после 15-минутной умственной деятельности отмечалась тенденция к снижению показателей самочувствия и повышению активности, а у нетренированных выявлено снижение всех трех показателей самооценки.

Таким образом, для студентов с высокой физической тренированностью характерны функциональные изменения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, которые обеспечивают высокую эффективность как умственной, так и локальной мышечной деятельности за счет способности к быстрой мобилизации резервов сердечнососудистой и центральной нервной систем. Результаты данного исследования свидетельствуют о цен-

Зиннатуллина И.Р., Попова Т.В.

Психофизиологические реакции студентов-пловцов высокой квалификации на умственную нагрузку

Таблица 2

Изменение показателей сердечного ритма при локальной работе мышц статического характера у студентов первого курса после умственной деятельности

|

Группы |

Показатели |

|||||||||||||

|

Мо |

Mol |

Ах |

Axl |

АМо |

AMol |

ИН |

ИН1 |

ИВР |

ИВР1 |

ВНР |

ВПР1 |

ПАПР |

ПАПР1 |

|

|

Юноши спортсмены |

0,8 ± 0,2 |

0,7 ± 0,2 |

0,2 ± 0,09 |

0,3 + 0,08 |

38,0 ± 2,8 |

49,0 ± 2,8* |

92,0 + 4,9 |

129,0 ± 3,5* |

178,0 ± 23,0 |

166,0 + 23 |

4,3 + 0,9 |

4,1 + 0,9 |

66,0 + 12,0 |

78,0 ± 20,0* |

|

Юноши нетренированные |

0,7 + 0,2 |

0,6 ± 0,05 |

0,2 ± 0,05 |

0,2 ± 0,05 |

45 ± 2,1** |

55,0 ± 0,7* |

105,0 ± 13,0** |

138,0 ± 3,5* |

205,0 ± 10,6** |

206,0 ± 7 7** |

5,9 ± 2,0 |

5,9 ± 1,6 |

38,0 + 0,7 |

70,0 + 4,9* |

|

Девушки спортсмены |

0,8 + 0,1 |

0,7 + 0,17 |

0,3 ± 0,10 |

0,3 + 0,08 |

47,0 + 5,03 |

58,0 + 1,41* |

85,0 + 0,7 |

103,0 ± 12,7* |

164,0 + 14,1* |

184,0± 20,7* |

4,0 ± 1,2 |

3,3 + 1,1 |

54,2 ± 7,4 |

71,0 ± 8,6* |

|

Девушки нетренированные |

0,7 ± 0,1 |

0,6 ± 0,1 |

0,2 ± 0,05 |

0,2 + 0,05 |

49,0 ± 4,2 |

59,0 ± 1,1* |

97,0 ± 3,5** |

141,0 ± 2,8* |

183,0 ± 10,6** |

242,0 + 37,5* |

4,1 ± 0,4 |

4,9 + 0,2 |

52,0 + 2,3 |

69,0 + 2,1* |

Примечания: * - достоверные различия с исходными показателями; ** - между спортсменами и нетренированными.

(Индекс ритма, %)

Гистограммы результатов анализа (периодометрия) при выполнении умственной работы у спортсменов тральной организации изученных видов активности, что определяет поиск средств повышения работоспособности и коррекции утомления у студентов с различным уровнем физической тренированности.

Список литературы Психофизиологические реакции студентов-пловцов высокой квалификации на умственную нагрузку

- Алферова, Т.В. Возрастные особенности реакции кровообращения на локальную работу мышц статического и динамического характера/Т.В. Алферова//Успехи физиолог, наук. -1988. -Т. 19, №4. -С. 54-73.

- Методики оценки функционального состояния организма человека/P.M. Баевский, Ю.А. Кукушкин и др.//Медицина труда и промышленная экология. -1995. -№3. -С. 30-34.

- Быков, B.C. Физическое самовоспитание учащейся молодёжи/B.C. Быков, С.В. Михайлова, С.А. Никифорова//Теория и практика физической культуры. -2006. -№8.-С. 13-16.

- Доскин, В.А. Тест дифференцированной самооценки функционального состояния/В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников, В.Б. Шарай//Вопросы психологии. -1973. -№6.-С. 141.

- Кабанов, С.А. Физиологические и психологические проблемы оценочной деятельности, адаптации, стресса и поведения человека (социально-физиологические, психолого-педагогические и поведенческие аспекты)/С.А. Кабанов, С.А. Личагина, А.С. Аминов; под ред. А.П. Исаева. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -183 с.

- Кузнецова, Т.Н. Контроль за переносимостью нагрузок в спортивном плавании по показателям системы белой крови: автореферат дис.. канд. биол. наук/Т.М. Кузнецова. -М., 1989. -17 с.

- Лях, Н.Е. Микропроцессорный шприцевой аппарат подачи лекарственных препаратов/Н.Е. Лях, Д.А. Марокко, Б.Ю. Сидоренко//Новые технологии и фундаментальные исследования в медицине: материалы III Российской межрегион. конф., посвященной 60-летнему юбилею ЧГМА. -Челябинск, 2000. -С. 123-168.

- Павлов, С.Е. Использование низкоэнергетических инфракрасных лазеров в спортивной медицине, как средства повышения спортивной работоспособности/СЕ. Павлов, В.В. Асеев//Современное состояние проблемы применения лазерной медицинской техники в клинической практике. -М., 1992. -Ч.1.-С. 95.

- Солодков, А.С. Адаптация в спорте: теоретические и прикладные аспекты/А.С. Солодков//Теория и практика физической культуры. -1990. -№5.-С.3.

- Спилбергер, Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги: Тревога и тревожность/Ч.Д. Спилбергер. -СПб., 2001. -С. 88-103.

- Torrance, E.P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. -1974. -P. 74-88.