Психологическая безопасность образовательной среды как фактор профилактики СПИДа у подрастающего поколения

Автор: Петрова Е.А., Коровина Е.П.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Безопасность и профилактика ВИЧ-инфицированных в современном социуме

Статья в выпуске: 1 (155), 2011 года.

Бесплатный доступ

Психологическая безопасность образовательной среды рассматривается авторами как важнейший компонент профилактики ВИЧ-инфекции в области снижения и устранения риска инфицирования.

Психологическая безопасность, безопасность образовательной среды, профилактика спида

Короткий адрес: https://sciup.org/143181934

IDR: 143181934

Текст научной статьи Психологическая безопасность образовательной среды как фактор профилактики СПИДа у подрастающего поколения

Любое социально ориентированное государство выделяет группы, которым необходимо повышенное внимание со стороны общества и особая охрана их права на жизнь. К этим группам населения, в - первую очередь, относятся дети и молодежь. Логика демографического развития требует гарантированного создания условий для безопасного детства для каждого без исключений российского ребёнка, что связано с соответствующими направлениями деятельности систем здравоохранения, образования, безопасности и социальной защиты.

Серьезным препятствием на пути безопасного детства - становится эпидемия СПИДА. На 31 декабря 2007 года в России зарегистрировано 403 100 случаев ВИЧ-инфекции, из них 2 636 – среди детей. Пациентов с диагнозом "СПИД" – 3 639.

Развития эпидемии ВИЧ-инфекции имеет в Российской Федерации характерные особенности [1]:

-

1. Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции продолжает оставаться инфицирование при парентеральном употреблении наркотиков.

-

2. Практически вся эпидемия сосредоточена в наиболее молодой, дееспособной и максимально активной (в том числе и в демографическом отношении) части населения. Свыше 80% ВИЧ-инфицированных составляют лица от 15 до 30 лет.

-

3. Имеет место стойкая тенденция роста случаев ВИЧ среди женщин, что позволяет говорить о феминизации эпидемии, также повсеместно отмечается повышение регистрации ВИЧ инфекции среди беременных женщин и как следствие рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

-

4. Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает распространяться на фоне продолжающихся эпидемии наркомании и развития индустрии сексуальных услуг.

-

5. Растет число находящихся на «поздних стадиях» ВИЧ-инфекции, и нуждающихся в антиретровирусной терапии, наблюдается рост регистрации вторичных заболеваний и смертности среди ВИЧ-инфицированных.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, по прежнему актуальной остается проблема финансирования из национальных бюджетов мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции.

За последние два года в России отмечен значительный прогресс в улучшении доступа к профилактическому лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, приняты беспрецедентные по масштабам национальные программы и проекты в этой сфере [5].

Степень государственного внимания к проблеме ВИЧ все больше устраивает россиян (в марте 2007 года - 35%, в 2009 году - 44%). Такого мнения придерживаются, в основном, 18-24-летние (50%). Одновременно, снижается доля тех, кто считает, что государство мало заботится об этом вопросе (с 52% до 43% соответственно), отмечается в пресс-релизе ВЦИОМ, распространенном в текущем году преддверии Всемирного Дня Борьбы со СПИДом.

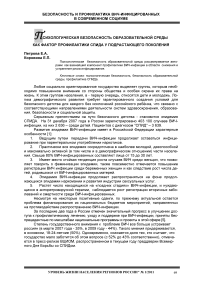

|

2006 год |

2007 год |

2008 год |

2009 год |

2010 год |

|

|

Диагностика |

1200 млн. руб. |

2277,5 млн. руб. |

2799,932 млн. руб. |

3400 млн.руб. |

3404,74 млн.руб. |

|

Лечение |

1700 млн. руб. |

5322,5 млн. руб. |

4800 млн. руб. |

5500 млн.руб. |

8143,3 млн.руб. |

|

Профилактичес-кие программы |

200 млн. руб. |

200 млн. руб. |

200 млн. руб. |

400 млн.руб. |

400 млн.руб. |

|

ВСЕГО |

3100 млн. руб. |

7800 млн. руб. |

7800 млн. руб. |

9300 млн. руб. |

11948 млн.руб. |

В целях эффективного выполнения задач, поставленных в рамках приоритетного национального проекта, изменена система организации и оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, которая перестала быть прерогативой только специализированных медицинских учреждений.

В деятельности образовательных учреждений сегодня особое внимание должно быть направлено на формирование здорового поколения через создание в семье и ближайшем окружении детей и молодежи предпосылок создания культуры здоровья, законопослушного поведения и профилактики девиантного поведения в детской и молодежной среде [9].

Создание этих предпосылок должно осуществляться путем создания безопасных условий развития ребенка на трех уровнях: физическом, психологическом, социальном.

Первый уровень достигается в результате создания экологически чистой среды проживания, натуральных продуктов питания, профилактики различных заболеваний, эффективного медицинского обслуживания, сведения к минимуму детского травматизма. Одним из главных элементов определяющих национальную безопасность страны, является здоровье ее населения, включая подрастающее поколение. Одним из важнейших направлений деятельности образовательных учреждений становится сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни ребенка, развитие физической культуры и культуры здоровья .

Второй уровень обеспечивается, в первую очередь, созданием комфортного психологического климата в семье и образовательных учреждениях, условий для максимального развития способностей ребенка, его формирования как адекватного современным условиях существования общества гражданина. Это направление деятельности образовательных учреждений направлено на формирование психологически безопасного и поддерживающего ребенка школьного окружения .

Третий уровень предполагает осуществление государственной политики поддержки детства, формирования ответственного родительства, наличие определенных социальных программ, направленных на решение различных проблем современного образования и воспитания детей, профилактику различных отклонений в социализации. Это направление деятельности образовательных учреждений направлено на семью, формирование безопасного и поддерживающего в здоровьесберегающем устремлении ребенка семейного окружения.

Образовательную среду, в которой большинство участников имеет положительное отношение к ней, и в которой отражены высокие показатели индекса удовлетворенности и защищенности от психологического насилия, можно назвать психологически безопасной образовательной средой. Вне сомнений, психологическая безопасность – одно из требований безопасности образовательного процесса, одно из условий качества образования. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что в образовательных учреждениях не только часто отсутствуют психолого-педагогические возможности для обеспечения психологической безопасности образовательной среды, но и увеличивается количество негативных тенденций в учебно-педагогическом взаимодействии.

Понимание путей повышения психологической безопасности в образовательной среде, требует определения условий и факторов опасности, которая может воздействовать на участника образовательного процесса.

Структура воздействия опасности существует в двух основных аспектах: статистическом и динамическом, при этом статистический аспект предполагает источник опасности, объект, подвергающийся опасности, средства, которые воздействуют на объект опасности; к динамическому аспекту же относятся: цель источника опасности, процесс воздействия на объект и результат воздействия.[14]

Применительно к проблеме психологической безопасности образовательной среды, названные понятия можно рассмотреть следующим образом:

-

1. источник опасности может содержаться в сферах профессиональной деятельности и поведении личности, носит субъективный характер;

-

2. объект опасности – всегда человек, то есть субъект. В школьной среде, как правило, присутствуют следующие виды опасности: неадекватно отражаемая объектом; воспринимаемая активно, нейтрально, либо пассивно; объект чаще не информирован об опасности и не подготовлен к ней – неосознанная опасность;

-

3. средства действия опасности могут быть структурно сложными и простыми, наиболее встречаемые – сложные и организованные воздействия, но, без сомнения, в образовательной среде данные воздействия можно предотвратить;

-

4. цель источника опасности может спланированной, либо стихийно возникшей, направленной на индивида, группы людей, либо общество;

-

5. по способу воздействия опасность может быть прямой и косвенной, и действующей либо постоянно, либо периодически;

-

6. результат воздействия опасности – ущерб может быть восстановим, или катастрофическим, невосстановимым.

Одним из отличительных признаков школы должна стать защитная функция по отношению к личности каждого члена школьного сообщества. Под защитой должны находиться все права человека – на свободный выбор содержания, форм, режимов образования (Маслоу, Роджерс). Гуманные отношения между людьми могут развиваться наилучшим образом, если будут существовать безопасность и защищенность. Согласно гуманистической ориентации защищенность можно определить как комфортность, степень толерантности во взаимодействии коллег, исключение каких-либо форм насилия[10].

По данным исследования, которое проводилось под руководством О.Е.Лебедева в 1999 году, хорошая школа, по мнению учащихся, должна обладать признаком безопасности, то есть без опасности насилия, унижения и оскорбления[2]. По мнению же родителей, в хорошей школе должно быть не только высокое качество образования, но и обеспечена безопасность детей, забота об их здоровье (исследование С.Г.Верш-ловского и его сотрудников). Г.А.Цукерман выделил условия, которые необходимы для воспитания человека, способного к саморазвитию: сотрудничество ребенка со взрослым, учителем, получение необходимой помощи; совместная работа учащихся; обеспечение психологической безопасности работы группы – это установление чувства доверия, общности, защищенности и поддержки [10].

Согласно интеракционистской теории личность, будучи внутренне относительно устойчивой в своих базовых свойствах, внешне может проявлять себя по-разному в зависимости от складывающихся обстоятельств. У каждого человека есть свои положительные и отрицательные черты, свои особые достоинства и недостатки. То, какой стороной, положительной или отрицательной, он выступает во взаимоотношениях с людьми, зависит от этих людей и социального окружения, от особенностей группы, в которую он включен в данный момент времени. Иначе говоря, поведение человека в группе определено не только личностью, но и особенностями группы.

Замечена такая закономерность: чем ближе по уровню своего развития группа находится к коллективу, тем более благоприятные условия она создает для проявления лучших сторон в личности и торможения того, что в ней есть худшего. И напротив, чем дальше группа по уровню своего развития отстоит от коллектива и чем ближе она находится к корпорации (так называют группу, в которой складываются отношения, противоположные коллективистским), тем большие возможности она предоставляет для проявления в системе взаимоотношений худших сторон личности с одновременным торможением лучших личностных устремлений [10].

Таким образом, сознание групповой принадлежности, солидарности, взаимопомощи дает школьнику чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Общение в группе оказывает воздействие на установки, ценности, самосознание, то есть на структуру мировоззрения учащегося, а различные группы могут быть частью школьной образовательной среды. Важным условием здесь является наличие психологической безопасности в группе, поэтому важно превращение школьной среды общения в референтную.

По мнению С.Д.Дерябо, образовательная среда представляет собой совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, как позитивных, так и негативных [6]. Л.Н.Бережнова рассматривает школу также как возможный источник депривации, так как длительное ограничение возможностей самореализации ученика приводит к специфическому изменению его личности, побуждающему его выработать установки, исходя из переживаний разобщенности значимых связей и отношений, ощущения незащищенности. Как итог – отчуждение от школы воспринимается учеником как естественное поведение [10].

Исследователи связывают отчуждение с определенным видением учителями результатов своей деятельности, они его не замечают, так как безразличны к отношениям и больше ориентированы на учебные достижения. Специалисты Ярославской медицинской академии предложили термин синдром педагогического насилия, обозначающий возникновение комплекса отклонений в состоянии здоровья школьников под влиянием неадекватных педагогических методов, действий и программ. В.Н. Ганузин предложил классификацию данного синдрома:

-

1. Синдром легитимного (узаконенного) педагогического насилия.

-

2. Синдром административного педагогического насилия.

-

3. Синдром авторитарного педагогического насилия.

Синдром легитимного педагогического насилия проявляется под воздействием утвержденных министерством учебных программ, которые дети не могут усвоить в силу своих физиологических и психических особенностей. Возникновение функциональных отклонений и хронических заболеваний под влиянием образовательных программ чаще происходит у учеников 1–4-х и 10–11-х классов.

Синдром административного педагогического насилия – это развитие отклонений здоровья у детей, связанных с введением администрацией неузаконенных программ, обязательных и факультативных занятий, замены одних уроков другими – по профилю школы (например, физкультуры – иностранным языком или математикой и т.д.).

Синдром авторитарного педагогического насилия возникает при непосредственном контакте учителя и ученика. Давление со стороны педагога может быть направлено на целый класс, группу школьников или конкретного ребенка [11].

Обычно сам факт насилия открыто не обсуждается. Учителя дают понять детям, о чем не следует говорить. Бывают и другие ситуации – когда педагог открыто обсуждает конфликт и привлекает на свою сторону основную массу учащихся и таким образом способствует изоляции отдельного ребенка или группы школьников.

Еще одним следствием педагогического насилия может стать разочарование в школе. Многие ребята в силу причин (например, плохой подготовки, определенного типа мышления, частых заболеваний, вынужденных пропусков уроков) не могут усвоить новые темы, не имея базовых знаний. Постепенно количество предметов, по которым ученик имеет плохие оценки, увеличивается. Преподаватели, вместо того чтобы понять проблему и помочь, «записывают» таких ребят в двоечники. Иногда они получают обидные прозвища и оскорбления от сверстников [2].

Дети, которые не справляются с программой, терпят двойное насилие:

-

1) в школе, когда их принуждают заниматься тем, что им не под силу;

-

2) дома, когда их упрекают за плохие оценки и заставляют готовить уроки.

Результаты многих исследований показывают, что формальный уровень насилия системы (учебные программы и стандарты) влияет на неформальный уровень – на межличностные отношения детей со своими родителями (наказание за плохую успеваемость), с педагогами и со сверстниками [11].

Выделены факторы, способствующие насилию в школе:

-

1. Анонимность больших школ и отсутствие многообразия выбора образовательных учреждений.

-

2. Плохой микроклимат в учительском коллективе. Насильственность в поведении учителя обусловлена, в принципе, теми же факторами, что и у детей. В учительских коллективах, имеющих авторитарный стиль руководства, такие же отношения, что и между учениками и учителями: «Кто сверху — тот и сильнее». Раздражительность, неудовлетворенность учителей может выплескиваться и переходить в агрессию по отношению к детям.

-

3. Равнодушное и безучастное отношение. Перегруженные работой учителя часто не вмешиваются в детские разборки [6].

-

4. Наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли «жертвы» и «хозяина».

-

5. Традиции в социуме, пропагандируемые средствами массовой информации.

Насилию над детьми в школе со стороны учителя способствует также и то, что дети, как правило, не знают, что учитель не имеет права этого делать, не сообщают об этом родителям. Учитель в школе чаще всего прибегает к психологическому насилию, которое ни учениками, ни их родителями, как правило, не воспринимается как насилие.

Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние.

Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на собственном «Я» ребенка. Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот — другие дети избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами, следуя старой учительской логике: «Каков твой друг — таков и ты». В результате этого формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а отверженность в школе нередко экстраполируется и на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок и в дальнейшем может жить по «программе неудачника».

Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, проблем в учебе и поведении. У таких детей высок риск развития нервнопсихических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома.

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде [2].

Психологическое насилие представляет основную угрозу психологической безопасности образовательной среды, оно является исходной формой любого вида насилия и труднее всего формализуется, потому его структурные компоненты до сих пор не определены. Для того, чтобы отказаться от психологического насилия и создать безопасную окружающую среду, человек должен иметь представление не только о том, что является насилием, но и как создать условия для внутренней безопасности и безопасности референтной окружающей среды, должен уметь управлять чувствами и идентифицировать происходящее в группе, определять пути, с помощью которых опасное поведение может стать насильственным.

Отсутствие психологической безопасности следует рассматривать как некоторый негативно-универсальный фоновый фактор среды, противодействующий формированию всех видов здоровья и способствующий распространению опасных заболеваний у подрастающего поколения в условиях современных образовательных учреждений. Идея психологической безопасности образовательной среды должна быть реализована в программах, реализуемых в трех уровнях этой профилактики: первичном, вторичном и третичном.

Как известно, первичная профилактика ВИЧ включает в себя виды деятельности, предназначенные для предотвращения инфицирования здоровых людей (например, путем сексуального просвещения, проведения пропагандистских кампаний об использовании презервативов, осуществление программ обмена использованных игл).

Вторичная профилактика ВИЧ связана с деятельностью, направленной на подержание качества жизни ВИЧ-инфицированных (например, проведение тестирования на антитела на ВИЧ, чтобы люди могли узнать свой статус; консультирование о социальных правах; программы, направленные на изменение образа жизни; лоббирование против дискриминации).

Целью третичной профилактики ВИЧ является минимизация последствий болезни, которые испытывают люди с симптомами ВИЧ/СПИДа (например, профилактическое использование лекарств и дополнительной терапии; консультирование о социальных правах для получения максимальных льгот; образовательные программы о поддержке иммунной системы; лоббирование интересов больных).

Психологическую безопасность следует рассматривать как важнейший компонент профилактики ВИЧ-инфекции и в плане снижения риска, и в плане устранения риска инфицирования в образовательной среде.

Однако в практике работы образовательных учреждений на территории РФ такое понимание проблемы не стало всеобъемлющим и очевидным. В целом, сегодня профилактика ВИЧ связана исключительно с просвещением, а центральное место в «традиционном» просвещении занимает уровень знаний и разработка мероприятий, цель которых: проинформировать или обучить молодых людей в надежде на то, что те начнут вести более здоровый образ жизни.

* *

-

1. Бережнова Л.Н.. Депривация в образовательном процесс. – СПб.,1999,С.32-38

-

2. Волкова Е.Н. Защита детей от жестокого обращения. – СПб.,2007..

-

3. Ганузин В.М., Черная Н.Л., Ганузина Г.С.Врачебная профессиональная консультация и профессиональный отбор школьников с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья. - Ярославль, 2002. - 80с.

-

4. Дерябо С.Д.. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. - М.: Московский психологосоциальный институт, 1999. - С.52

-

5. Жуков В.И. «Социальный набат». - М.: Издательство РГСУ 2010. - 224 с.

-

6. Зиновьева Н.О.,Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия// Ребенок в кризисной ситуации. – СПб.,2003.

-

7. Келли Г. Две функции референтных групп // Современная зарубежная социальная психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. СС. 197-203.

-

8. Лебедев О.Е Уклад школы как составная часть содержания школьного образования // Образовательная среда школы: проблемы и перспективы развития. – СПб.,2001. - СС.34-38.

-

9. Петрова Е.А. Практика реализации современных подходов к формированию в семье и ближайшем окружении детей и молодежи профилактики девиантного поведения (обзор научно-методических материалов// Социальная орто-биотика: теория, методология и практика: сборник научных трудов /Под ред. д. психол. н., проф. Е.А. Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2010. – С. 58-65

-

10. Попов Е.Б.. Проблемы безопасности и ЧС. - С.45

-

11. Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления/Под ред.Е.Н.Волковой. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

-

12. Рассоха Н.Г., Баева И.А. Психологическая безопасность и развивающее образование // Материалы 3 Российской конференции по экологической психологии. - М., 2002. - СС. 92-94

-

13. Социальная ортобиотика семьи: коллективная монография /Под ред. д. психол. н., проф. Е.А. Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2010. – 75 с.

-

14. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности. М.:АКАДЕМИЯ, 2002. – 256 с. (СС.22-39).

-

15. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М.,2008. - 256с.

Список литературы Психологическая безопасность образовательной среды как фактор профилактики СПИДа у подрастающего поколения

- Бережнова Л.Н.. Депривация в образовательном процесс. - СПб.,1999,С.32-38.

- Волкова Е.Н. Защита детей от жестокого обращения. - СПб.,2007.. EDN: QVJGZH

- Ганузин В.М., Черная Н.Л., Ганузина, Г.С.Врачебная профессиональная консультация и профессиональный отбор школьников с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья. - Ярославль, 2002. - 80с.

- Дерябо С.Д.. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. - М.: Московский психологосоциальный институт, 1999. - С.52.

- Жуков В.И. «Социальный набат». - М.: Издательство РГСУ 2010. - 224 с.