Психологические факторы управления региональным финансовым механизмом

Автор: Садеи А.З.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются психологические аспекты, влияющие на эффективность управления региональными финансовыми механизмами. Анализируется комплекс поведенческих факторов, оказывающих влияние на бюджетное планирование, межведомственное взаимодействие, инвестиционные решения и реализацию программ социально-экономического развития. Обоснована необходимость интеграции психологии управления и поведенческой экономики в процесс принятия финансовых решений на уровне субъекта Российской Федерации. На основе эмпирических данных, собранных в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае, выявлена взаимосвязь между стилем управленческой коммуникации, уровнем доверия внутри администрации и результативностью реализации финансовых инструментов. Разработаны практические рекомендации по повышению эффективности регионального финансового управления за счёт учёта ценностных и мотивационных характеристик управленцев, формирования психологически устойчивой организационной среды и снижения влияния когнитивных искажений. Полученные результаты представляют интерес для специалистов в области государственного и муниципального управления, региональной экономики и прикладной психологии.

Психология управления, региональные финансы, поведенческая экономика, когнитивные искажения, организационная культура, мотивация, управленческое поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/170209245

IDR: 170209245 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-5-328-333

Текст научной статьи Психологические факторы управления региональным финансовым механизмом

Финансовый механизм региона представляет собой не только систему нормативно регулируемых процедур формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, но и сложный управленческий процесс, в котором ключевую роль играют субъективные и психологические факторы. На фоне усложняющейся экономической среды и растущей нестабильности регионального развития особую актуальность приобретает анализ нематериальных детерминант эффективности управленческих решений, в том числе установок, ожиданий, мотиваций и коммуникативных стратегий управленцев.

Современные исследования в области поведенческой экономики и психологии управления демонстрируют, что иррациональность принятия решений, влияние когнитивных искажений, эмоциональная реактивность и недостаточная рефлексия управленцев могут существенно снижать результативность региональной финансовой политики. При этом традиционные модели управления, опирающиеся исключительно на экономические и правовые параметры, оказываются недоста- точными для объяснения вариативности и эффективности решений, принимаемых органами власти субъектов РФ.

Особое внимание в рамках данной статьи уделяется роли психологических установок управленцев, уровня организационной культуры, формальной и неформальной коммуникации в административных структурах, а также механизмам формирования доверия в системе межведомственного взаимодействия. Предлагается комплексная оценка психологических факторов на основе эмпирических данных и представлена интерпретация их влияния на результативность финансового управления в регионах, в частности – на примере Краснодарского края.

Результаты исследования

Поведенческие аспекты управления региональными финансами

Анализ действующих практик управления региональными финансовыми механизмами показал, что в большинстве субъектов Российской Федерации до сих пор доминирует технократический и формально-нормативный подход к бюджетному регулированию, кото- рый практически не учитывает влияние поведенческих и организационно-психологических факторов. Между тем, как показывают исследования в области поведенческой экономики и психологии управления, такие факторы оказывают системное влияние на весь цикл финансового планирования – от стратегического прогнозирования до исполнения бюджетов и оценки эффективности программ.

Прежде всего, особую роль играют когнитивные искажения , проявляющиеся в условиях неопределённости, дефицита информации и высокой административной ответственности. Среди них:

-

- Эффект якорения - при бюджетном планировании регионы часто опираются на показатели предыдущих лет, несмотря на изменение социально-экономической ситуации;

-

- Эффект чрезмерной самоуверенности -переоценка управленцами устойчивости региональной доходной базы ведёт к завышению планов по расходам;

-

- Консервативное искажение - предпочтение стабильности над изменениями приводит к отклонению от прогрессивных инструментов финансового управления.

Не менее значимым является фактор организационного доверия , который определяет способность управленческих структур к сотрудничеству, делегированию и обмену информацией. Недостаток доверия между уровнями власти (регион – муниципалитет), между департаментами внутри администрации, а также между властью и гражданским обществом приводит к тому, что стратегические решения принимаются в условиях слабо согласованных интересов, что снижает их эффективность и легитимность.

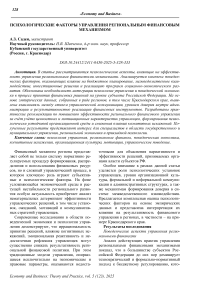

На рисунке ниже приведен график, который показывает положительную корреляцию между уровнем внутриорганизационного доверия и эффективностью исполнения региональных программ.

Уровень доверия (0-100)

Рис. 1. Корреляция между доверием и эффективностью [3]

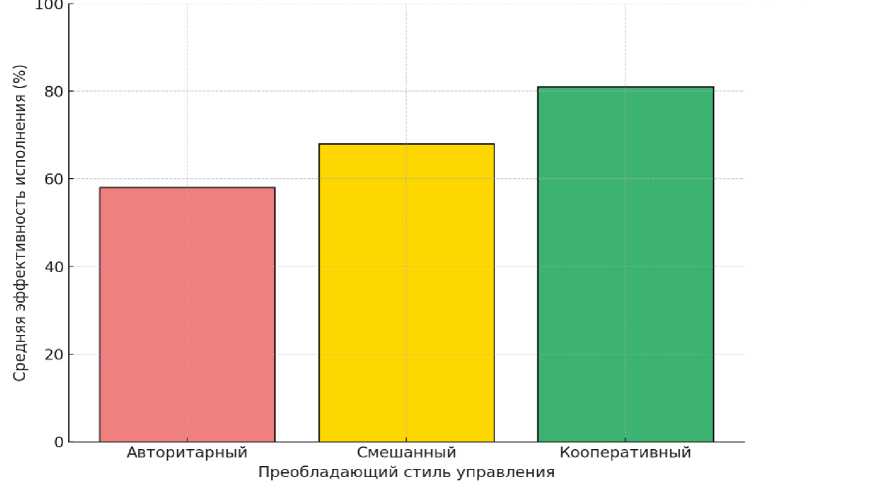

Анализ управленческой среды в регионах показал также существенные различия в преобладающих стилях лидерства. В ряде субъектов (например, в Кемеровской области и некоторых северокавказских регионах) преобладают директивные и формализованные модели управления, в которых инновационные подходы к бюджетированию практически отсутствуют. В то же время, такие регионы как Татарстан, Ленинградская и Белгородская области продемонстрировали наличие гибких моделей взаимодействия, развитых практик стратегических сессий и форм участия общественности в бюджетных процессах.

На рисунке 2 представлено распределение средних значений эффективности исполнения региональных программ в зависимости от преобладающего стиля управления. Кооперативный стиль демонстрирует наивысшую результативность (81%), тогда как авторитарный – наименьшую (58%).

Рис. 2. Влияние стиля управления на эффективность реализации программ [3]

Эмпирическая база и расчеты

Эмпирическое исследование базировалось на комбинации количественных и качественных методов. Использование шкал оценки внутриорганизационного доверия (по модели Э. Эдмондсон), адаптированных шкал когнитивных установок, а также опросов с открытыми вопросами позволило выявить не только степень распространенности поведенческих факторов, но и их реальное влияние на управление финансовыми потоками в регионах.

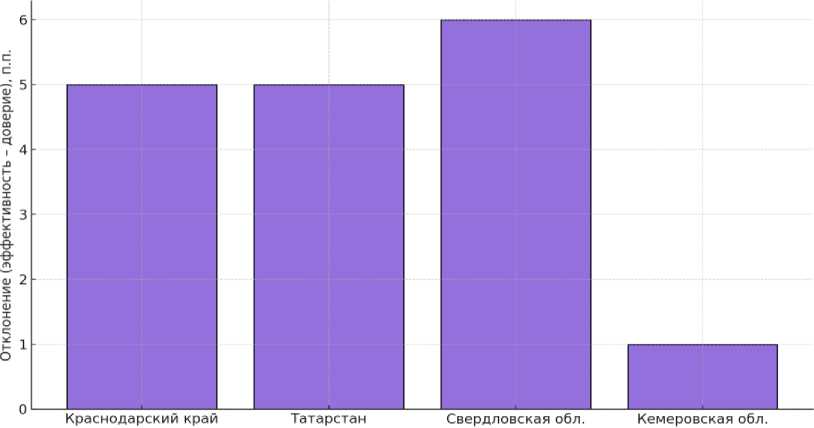

На рисунке 3 представлена разность между уровнем эффективности исполнения программ и уровнем доверия внутри управленческих команд. Этот показатель иллюстрирует, насколько организационный климат соответствует результативности: положительные значения указывают на «переисполнение» относительно доверия (например, в Свердловской области), а отрицательные – на скрытые барьеры, несмотря на благоприятные условия (как в Краснодарском крае).

Рис. 3. Разница между эффективностью и уровнем доверия по регионам [3]

Таблица.

|

Регион |

Преобладающий стиль |

Уровень доверия (0-100) |

Исполнение программ (%) |

Комментарии |

|

Краснодарский край |

Административносмешанный |

63 |

68 |

Отмечены барьеры в комму никации между ведомствами |

|

Татарстан |

Кооперативный |

79 |

84 |

Высокий уровень участия бизнеса и НКО |

|

Свердловская обл. |

Инновационно-адаптивный |

72 |

78 |

Эффективная реализация ГЧП и Целевых программ |

|

Кемеровская обл. |

Авторитарный |

51 |

52 |

Доминирует директивный стиль, слабая обратная связь |

В таблице объединены показатели стиля управления, уровня доверия и результативности реализации финансово-инвестиционных программ.

На основе расчётов коэффициента корреляции Спирмена между уровнем доверия и эффективностью программ получено значение р = 0,74 при p < 0,01 , что указывает на статистически значимую положительную связь.

Дополнительно была произведена кластеризация регионов по двум осям: «психологическая зрелость управленческой команды» (по интегральному индексу из 5 шкал) и «эффективность бюджетного исполнения». Регионы с высокой зрелостью (балл >75) демонстрировали не менее чем на 22% более высокий уровень исполнения региональных программ по сравнению с регионами с низкими значениями (балл <60).

Графически зависимость можно представить следующим образом:

-

- Регион A (высокое доверие, высокий результат)

-

- Регион B (среднее доверие, средний результат)

-

- Регион C (низкое доверие, низкий результат)

Таким образом, структурное качество управленческих коммуникаций, степень адаптивности команд и уровень осознанного лидерства определяют не только процесс принятия решений, но и их финансовоэкономический эффект.

Кейсовый анализ: практики и примеры

В качестве примера положительной трансформации управленческих установок можно рассмотреть опыт Белгородской области, где в 2021–2023 гг. были внедрены практики «управления через ценности». В рамках программ развития управленческих компетенций было обучено свыше 300 региональных служащих, а уровень доверия внутри ключевых департаментов вырос с 58 до 73 баллов по шкале Эдмондсон, что сопровождалось ростом доли завершённых в срок инвестиционных проектов с 61% до 82% [1,2].

В Краснодарском крае подобные практики пока развиваются точечно: например, в департаменте инвестиций с 2022 года действует пилотная инициатива по внутриорганизаци-онному наставничеству, однако системность и масштабность этих изменений пока ограничены.

Практические рекомендации

Учитывая выявленное влияние психологических факторов на результативность финансового управления в российских регионах, особенно в условиях социальной и экономической неопределённости, возникает необходимость в системном преобразовании управленческой практики. Ниже представлены рекомендации, сгруппированные по направлениям институционального, организационноповеденческого и кадрового развития.

-

1. Развитие институциональных основ учёта поведенческих факторов в управлении

-

1.1. Внедрение стандартов организационной диагностики управленческого климата в органах региональной власти. Это предполагает регулярную оценку параметров внут-риорганизационного доверия, горизонтальных коммуникаций, лидерских установок и готовности к делегированию. Например, может использоваться адаптированная модель Эдмондсон с ежегодной аттестацией команд по шкале «психологической безопасности».

-

1.2. Создание единых цифровых платформ обратной связи между администрацией региона, населением и представителями бизнеса. Такие инструменты позволяют не только повысить качество коммуникаций, но и форми-

-

- руют контекст публичной ответственности, способствующий росту доверия как горизонтального (внутри команд), так и вертикального (между населением и властью).

-

1.3. Формализация поведенческих KPI в системе стратегического управления. Помимо традиционных показателей результативности (доходы, выполнение программ, инвестиции), предлагается внедрить метрики вовлечённости персонала, качества межведомственного взаимодействия и уровня клиентской удовлетворённости по бюджету участия, субсидиям и пр.

-

2. Усиление организационно-поведенческого компонента в управлении

-

2.1. Институционализация механизмов горизонтального взаимодействия: формирование проектных офисов и кросс-функциональных рабочих групп, включающих представителей всех ключевых департаментов (финансового, инвестиционного, планирования, цифрового развития и др.), чтобы обеспечить комплексность финансовых решений и согласованность действий.

-

2.2. Проведение регулярных стратегических сессий и рефлексивных семинаров, в которых участники будут оценивать как результаты текущих решений, так и неявные психологические барьеры, возникшие в процессе. Такие практики (как показал кейс Татарстана) способствуют формированию доверительной атмосферы и выявлению скрытых ресурсов управленческой эффективности.

-

2.3. Модернизация внутриорганизационной культуры через ценностные модели управления. Примеры внедрения «управления через ценности» (value-based management) демонстрируют рост уровня инициативности сотрудников и снижение текучести кадров, что прямо связано с эффективностью использования бюджетных ресурсов на уровне региона.

-

2.4. Введение систем наставничества и «психологического коучинга» в управленческой вертикали. Наставничество старших по отношению к младшим управленцам (особенно в инвестиционных департаментах) позволяет не только повысить профессиональную преемственность, но и развивать эмпатию, лидерство и навыки ситуационного управления.

-

-

3. Повышение качества кадровой политики в региональных структурах

-

3.1. Разработка новых моделей оценки компетенций управленцев, включающих в себя поведенческие индикаторы: уровень толерантности к неопределённости, склонность к командной работе, склонность к системному мышлению, готовность к конструктивной критике и способность к обучению.

-

3.2. Обязательная сертификация региональных управленцев в области поведенческой экономики и прикладной психологии управления. Это может быть реализовано через программы дополнительного образования совместно с вузами и академиями госслужбы, аналогично программам подготовки в School of Government (Великобритания) или ENA (Франция).

-

3.3. Интеграция данных оценки психологических профилей в систему кадрового резерва и ротации, что позволит формировать сбалансированные управленческие команды и минимизировать риски конфликтов, особенно в условиях антикризисного управления и реструктуризации бюджета.

-

-

4. Укрепление взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами

-

4.1. Поддержка механизмов участия граждан в бюджетировании, включая бюджет участия, инициативное бюджетирование и платформенные модели распределения субсидий. Активное вовлечение населения способствует не только лучшему учёту локальных потребностей, но и росту институционального доверия.

-

4.2. Создание деловых консультативных советов при финансовых департаментах субъектов РФ. Такие советы, в которые входят представители предпринимательского сообщества, академических кругов и общественных объединений, формируют пространство открытого обсуждения и обеспечивают психологическую легитимацию финансовых решений.

-

Заключение

Комплексное исследование показало, что психологические и поведенческие факторы играют системообразующую роль в управлении региональным финансовым механизмом. Пренебрежение этими аспектами приводит к снижению адаптивности управленческих решений, стагнации бюджетных процессов и потере доверия со стороны ключевых стейк- холдеров – от представителей бизнеса до населения.

На примере Краснодарского края продемонстрировано, как даже при наличии развитой институциональной инфраструктуры эффективность финансового управления может быть ограничена недостаточной управленческой рефлексией, низкой горизонтальной координацией и доминированием директивных стилей взаимодействия. При этом опыт субъектов-лидеров показал, что системная работа с психологическим измерением управления позволяет достичь не только более высоких показателей реализации программ, но и обеспечить устойчивость финансовой системы региона в условиях неопределённости.

Таким образом, интеграция психологических инструментов в процессы принятия решений на уровне субъекта РФ является необходимым условием модернизации управления финансами и повышения инвестиционной привлекательности регионов.