Психологические особенности эмоционального "выгорания" у лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Суворов Вадим Германович, Белова Татьяна Олеговна, Рубцов Михаил Юрьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное обзорно-аналитическое исследование психологического здоровья с помощью анкетирования и личного опроса, методики оценки уровня эмоционального «выгорания» по В.В. Бойко 55 учителей - олигофренопедагогогов. Группу сравнения составили 53 педагога массовых образовательных учреждений. Установлено более частое и раннее формирование указанного синдрома, приводящего к выраженным психологическим нарушениям и соматической патологии. Определены принципы психологической коррекции.

Профессиональный стресс, учитель-олигофренопедагог, синдром эмоционального "выгорания"

Короткий адрес: https://sciup.org/146116647

IDR: 146116647 | УДК: 613.867

Текст научной статьи Психологические особенности эмоционального "выгорания" у лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Введение. В настоящее время, как в России, так и за рубежом, широкое распространение получили различные исследования, связанные с изучением профессионального стресса и проблем эмоционального «выгорания» у работников, занятых в различных профессиональных областях (Леонова, 2004; Водопьянова, 2005). Во многом это объясняется большим количеством полученных данных, свидетельствующих о влиянии неблагоприятных условий труда, преимущественно связанных с наличием хронических стрессовых ситуаций, на качество профессиональной деятельности и жизнедеятельность в целом (Григорьева, 2001; Маклаков, 2001). «Профессиональное выгорание» как комплекс неспецифических реакций организма в ответ на воздействие хронического производственного стресса ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работника, следствием чего является не только нарушение психического здоровья, но и развитие разнообразной соматической патологии (Улыбина, 1993; Рыжов, 2009). В выяснении сущности этого синдрома принимают участие специалисты различного профиля, в частности, психологи, физиологи, психиатры, неврологи и терапевты, а в последнее время на эту проблему обратили серьезное внимание и профпатологи (Матюхин, 1990; Maslach, 2001; Синко, 2003). '

Как свидетельствуют проведенные исследования, синдром «профессионального выгорания» широко распространен среди лиц, работающих согласно классификации Е.А. Климова (1983) в системе «Человек-Человек». К таким работникам следует отнести врачей, педагогов, менеджеров, работников социальной сферы, спасателей и т.д., среди которых данный синдром встречается от 30 до 90% (Ramsey, 1999; Янданова, 2001; Макарова, 2003).

В последнее годы получили распространение исследования особенностей формирования и структуры синдрома «профессионального выгорания» у учителей массовых образовательных учреждений. При изучении этого синдрома у педагогов подчеркивается наличие многочисленных, различных по характеру, хронически воздействующих производственных стрессорных факторов физиологического, социально-психологического и структурно-социального характера (Митина, 1995; Реан, 1997; Реан, Баранов, 1997; Рукавишников, 2001; Борисова, 2005).

В то же время, обращает на себя внимание недостаточная изученность синдрома эмоционального «выгорания» у лиц, осуществляющих образовательную деятельность в области коррекционной педагогики. Имеются единичные работы, касающиеся проблемы «профессионального выгорания» педагогов специальных коррекционных образовательных учреждений, однако эти исследования относятся к педагогам, работающим с глухими, слабослышащими и слабовидящими детьми (Прохоров, 1990; Форманюк, 1994; Янданова, 2001). Особенности же «профессионального выгорания» олигофренопедагогов, работающих со сложной категорией детей с интеллектуальными нарушениями, изучена недостаточно. При этом в должной степени не учитывалась специфика этих коллективов, повышенная степень ответственности за детей, напряженный и постоянный контроль за доступностью материала и т. д., что приводит к значительному возрастанию интенсивности воздействия стрессорных агентов (Улыбина, 1993; Филина, 2003). Отсутствие достаточной изученности данной проблемы не позволяет создать адекватную систему профилактических мероприятий, которая могла бы предотвратить и скорректировать негативные последствия влияния профессионального стресса на личность олигофренопедагога и улучшить качество профессиональной деятельности и жизни.

В этой связи задачей нашего исследования являлось изучение психологических особенностей формирования и структуры синдрома «профессионального выгорания» у олигофренопедагогов с целью дальнейшей разработки путей коррекции психического здоровья.

Методика. Обследовано 55 женщин в возрасте от 21 до 40 лет, имеющих высшее профессиональное образование в области дефектологии и специальность «учитель-олигофренопедагогог».

Профессиональная деятельность учителя-олигофренопедагога регулируется должностной инструкцией, разработанной на основе Приказа Минздравсоцразвития России № 761 от 26.08.2010 и Трудового кодекса Российской Федерации, а также и Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (с изменениями от 10 марта 2000г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.). В соответствии с этими документами учителя-олигофренопедагоги осуществляют преимущественно образовательную деятельность, направленную на формирование у своих учеников определенных знаний, умений и навыков, способствующих их интеграции в общество и обеспечивают, по возможности, их максимально самостоятельную жизнь.

Из 55 олигофренопедагогов 45 человек работали в основных специализированных учреждениях в рамках школьного и начального профессионального образования типа колледжей и 10 олигофренопедагогов - в центрах психолого-медико-педагогической помощи, осуществляющих дополнительную образовательную деятельность в рамках адаптации особо сложному контингенту, который не может обучаться в основных специализированных учреждениях.

Обследуемые педагоги специальных коррекционных образовательных учреждений обучали людей в возрасте от 7 до 22 лет, имеющих различную степень умственной отсталости в результате органического поражения центральной нервной системы, черепномозговой травмы или в результате генетических, наследственных заболеваний.

Режим работы учреждения зависел от его вида и назначения. В основном, олигофренопедагоги работали по пятидневной рабочей неделе, основную образовательную деятельность осуществляли в дневное время, иногда в вечернее время проводили факультативные занятия и секции. Учебная деятельность осуществлялась по классно-урочной системе, с переменами между уроками (10-20 мин); продолжительность которых составляла 30-45 мин, в зависимости от класса. По некоторым предметам было предусмотрено проведение сдвоенных уроков (физическая культура, трудовое обучение и др.). Наполненность класса составляла от 5 до 12 человек.

Учителя-дефектологи со специализацией «олигофренопедагогика» имели сокращенную продолжительность рабочей недели (20 ч), увеличенный отпуск (56 дн. преимущественно в летний период), а так же надбавку к зарплате в размере 20% от минимальной ставки.

Кроме того, была выделена группа сравнения, куда были включены 53 педагога массовых образовательных учреждений, не взаимодействующих в рамках своей деятельности с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. В табл. 1 и 2 представлено распределение участников обеих групп по возрасту и стажу.

Результаты и обсуждение. Как следует из представленных таблиц, наибольшее число обследуемых, как в основной группе, так и в группе сравнения, находилось в возрасте 30-35 лет (41,8% и 50,9% соответственно), имели стаж работы от б до 9 лет. Значительно меньше обследуемых находилось в старшей возрастной группе, особенно среди олигофренопедагогов, что могло быть объяснено высокой текучестью кадров в этой профессии.

Таблица 1 Распределение олигофренопедагогов по возрасту и стажу

|

Возраст |

Стаж работы |

Итого |

||||||||

|

До Зх лет |

3-6лет |

6-9лет |

9-12 лет |

|||||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

21-25 |

4 |

7,2 |

2 |

3,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

10,9 |

|

25-30 |

0 |

0 |

12 |

21,8 |

3 |

5,5 |

0 |

0 |

15 |

27,2 |

|

30-35 |

0 |

0 |

1 |

1,8 |

14 |

25,5 |

8 |

14,5 |

23 |

41,8 |

|

35-40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3,6 |

9 |

16,7 |

11 |

20,0 |

|

Итого |

4 |

7,2 |

15 |

27,2 |

19 |

34,5 |

17 |

30,9 |

55 |

100,0 |

Таблица 2

Распределение учителей массовых образовательных учреждений по возрасту и стажу

|

Возраст |

Стаж работы |

Итого |

||||||||

|

До Зх лет |

3-6лет |

6-9лет |

9-12 лет |

|||||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

21-25 |

6 |

11,3 |

5 |

9,4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

11 |

20,8 |

|

25-30 |

0 |

0 |

7 |

13,2 |

2 |

3,8 |

0 |

0 |

9 |

17,0 |

|

30-35 |

0 |

0 |

0 |

0 |

15 |

28,3 |

12 |

22,6 |

27 |

50,9 |

|

35-40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

11,3 |

6 |

11,3 |

|

Итого |

6 |

11,3 |

12 |

22,6 |

17 |

32,0 |

18 |

34,0 |

53 |

100,0 |

В целом можно считать, что по полу, возрасту и стажу группы являются сопоставимыми.

С целью выявления психологических особенностей формирования и течения синдрома «выгорания» был использован комплексный подход. Для выявления субъективных жалоб относительно своего психологического здоровья использовались устный и письменный опросы, направленные на выяснение наличия психологического дискомфорта. Для достижения большей степени достоверности и точности полученной информации с каждым из обследуемых проводилась свободная беседа, в ходе которой они сами проявляли инициативу в выражении своих жалоб.

Такой подход, заключающийся в сочетании анкетирования и личного общения с обследуемым, давал возможность сформулировать предварительное суждение о наиболее частых и общих клиникопсихологических проявлениях синдрома «выгорания», возникающего как реакция на профессиональный стресс.

Окончательное решение вопроса о наличии синдрома «выгорания» проводилось только после сопоставления вышеуказанных данных с результатами, полученными при использовании методики В.В. Бойко (1999), позволяет диагностировать синдром «профессионального выгорания», выяснить степень сформированности, определить его структуру и фазы:

-

- напряжения, в качестве предвестника и запускающего механизма развития данного синдрома;

-

- фазу, когда еще сохраняются возможности организма к сопротивлению нарастающему стрессу;

-

- истощения с характерным эмоциональным дефицитом, падением энергетического тонуса, следствием чего является развитие разнообразной психосоматической патологии.

Таблица 3

Характер и частота жалоб на психологическое состояние обследованных по данным анкетирования и опроса

|

Характер жалоб |

Частота жалоб |

|||

|

Основная группа |

Группа сравнения |

|||

|

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Тревожность |

42 |

76,4 |

27 |

51* |

|

Повышенная агрессивность |

40 |

72,7 |

20 |

37,7* |

|

Повышенная чувствительность и ранимость |

29 |

52,7 |

19 |

35,8 |

|

Снижение самооценки |

29 |

52,7 |

3 |

5,7 |

|

Нетерпимость к окружающим |

25 |

45,5 |

- |

0 |

|

Раздражительность и возбудимость |

25 |

45,5 |

19 |

35,8 |

|

Недовольство собой |

22 |

40 |

3 |

5,7 |

|

Чувство опустошенности |

16 |

29 |

- |

0 |

|

Утрата интересов и увлечений |

13 |

23,6 |

- |

0 |

Примечание. * - различия в частоте признаков статистически значимы (р<0,05)

Субъективную оценку психологического состояния по данным анкетирования и опроса обследуемых демонстрирует табл. 3, из которой следует, что наиболее частыми и общими характерными жалобами для обеих групп являлись тревожность, раздражительность и возбудимость, повышенная агрессивность, недовольство собой, повышенная чувствительность и ранимость. Однако эти жалобы не только достоверно чаще встречались у обследуемых основной группы, но и появлялись, что не менее важно, значительно раньше.

Так, если у лиц основной группы они появлялись при стаже от 3 до 6 лет при возрасте от 25 до 30 лет, а у отдельных обследуемых и раньше, то у подавляющего большинства лиц группы сравнения они появлялись позже при стаже работы от б до 9 лет в более позднем возрасте (от 30 до 35 лет).

профессионального профессионального выгорания выгорания выгорания

Степени сформированное™ синдрома эмоционального выгорания

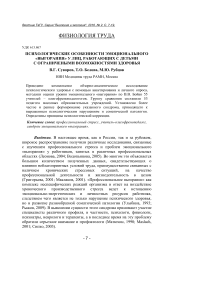

Рис. 1 . Частота и степень сформированности синдрома «профессионального выгорания» в основной и сравнительной группах

Важно отметить, что жалобы на нетерпимость к окружающим, чувство опустошенности, утрата интересов и увлечений, характеризующие значительно выраженную деформацию личности, имели место только у лиц основной группы и не регистрировались у педагогов массовых школ.

Результаты, полученные при использовании методики В.В. Бойко, свидетельствовали, что у подавляющего числа лиц основной группы (40 человек - 72,8%) был выявлен сформировавшийся синдром

«профессионального выгорания», у 13 человек (23,6%) -формирующийся и лишь у 2 человек со стажем 3 года, что составило 3,6%, наблюдалось его отсутствие (рис. 1). Эти результаты резко отличаются от данных, полученных при обследовании лиц сравнительной группы, у которых сформировавшийся синдром наблюдался достоверно реже (29 человек - 54,7%), а у четверти обследуемых (14 человек -26,4%) полностью отсутствовал, причем это имело место не только у лиц со стажем до 3 лет, но и у 9 (17%) стажированных педагогов.

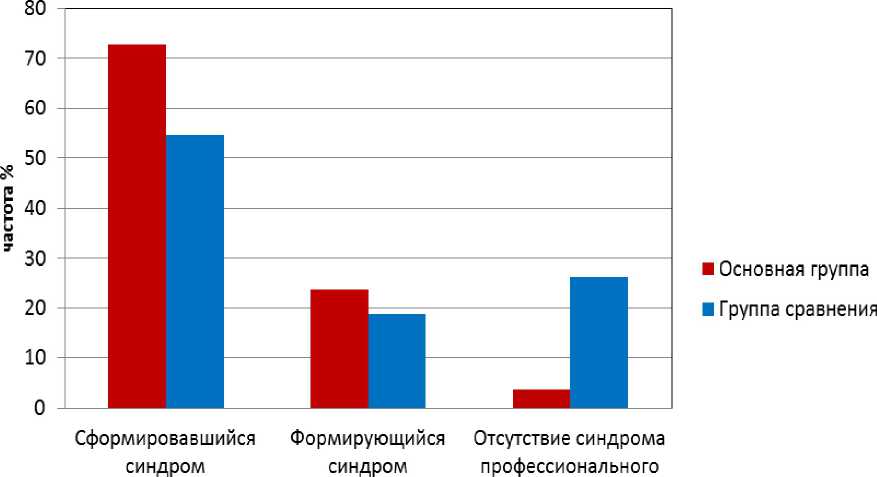

При изучении вопроса о сроках развития синдрома «выгорания» в зависимости от стажа работы выяснено, что он наиболее часто формируется у стажированных лиц обеих групп после 6 лет работы, достигая максимума при стаже более 9 лет, особенно у олигофренопедагогов. Однако в основной группе в отдельных случаях его наличие отмечено при значительно меньшем стаже работы, что практически не наблюдалось у лиц группы сравнения (рис. 2).

Рис. 2. Частота выявляемости синдрома «профессионального выгорания»

в зависимости от стажа

Формирование синдрома «выгорания» в основной группе отмечается уже при трехлетием стаже работы, опережая на 3 года его формирование у лиц сравнительной группы. Сравнительное изучение синдрома «эмоционального выгорания» позволило отметить не только высокий уровень его частоты, но и качественное своеобразие (табл. 4).

В группе олигофренопедагогов абсолютное большинство симптомов по частоте возникновения превосходила показатели группы педагогов массовых школ. Наиболее значимые различия в фазе напряжения наблюдались в частоте таких симптомов, как переживание психотравмирующих обстоятельств, тревога и депрессия. В фазу резистенции превалировали основные различия по частоте, таких симптомов, как экономия эмоций, редукция профессиональных обязанностей, что было направленно на экономию эмоциональных ресурсов. В фазу истощения основные различия наблюдались в сфере эмоциональной отстраненности и деперсонализации. Из этого следует, что для группы олигофренопедагогов было характерно более частое развитие тяжелых симптомов личностной деформации, приводящих не только к утрате профессионально значимых качеств, но и к нарушению во всех сферах личности в целом.

Таблица 4 Частота выявленных симптомов различных фаз синдрома

«профессионального выгорания» у лиц основной и сравнительной группы

|

Фазы |

Характер симптомов |

Частота симптомов |

|||

|

Основная группа |

Группа сравнения |

||||

|

абс |

% |

абс |

% |

||

|

О S о л |

Переживание психотравмирующих обстоятельств |

5 |

95 |

36 |

68 |

|

Неудовлетворённость собой |

43 |

78 |

37 |

70 |

|

|

Загнанность в клетку |

40 |

73 |

29 |

55 |

|

|

Тревога и депрессия |

50 |

91 |

39 |

74* |

|

|

к о н о £ |

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование |

44 |

80 |

25 |

47 |

|

Эмоционально-нравственная дезориентация |

39 |

71 |

28 |

53 |

|

|

Расширение сферы экономии эмоций |

46 |

84 |

29 |

55* |

|

|

Редукция профессиональных обязанностей |

39 |

71 |

25 |

47 |

|

|

О и о о н о S |

Эмоциональный дефицит |

48 |

87 |

32 |

60 |

|

Эмоциональная отстранённость |

45 |

82 |

27 |

51 |

|

|

Личностная отстранённость (деперсонализация) |

35 |

64 |

21 |

40 |

|

|

Психосоматические и психовегетативные нарушения |

38 |

69 |

18 |

34 |

|

Примечание. * - различия в частоте признаков статистически значимы (р<0,05)

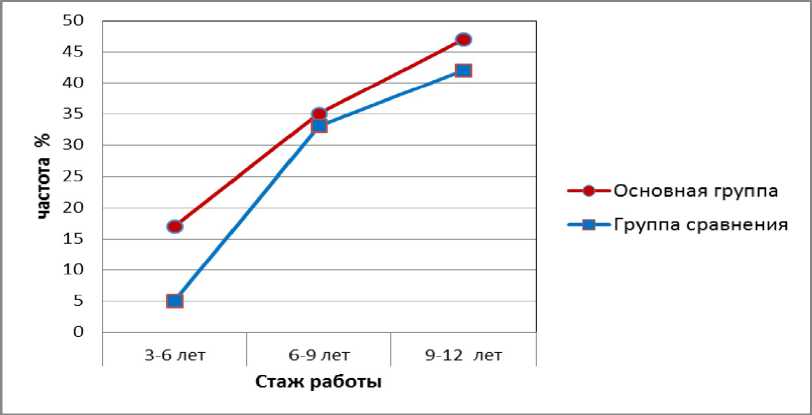

Представляли существенный интерес также данные, отражающие структуру синдрома «выгорания» (рис. 3). В группе олигофренопедагогов преобладала фаза напряжения (18 человек - 45,0%) и истощения (14 человек - 35,0%), а удельный вес фазы резистенции составил всего 20,0%. У большинства педагогов массовых школ в синдроме «эмоционального выгорания» наряду с часто регистрируемой фазой напряжения (10 человек - 34,5%) преобладала фазы резистенции (у 13 человек - 44,8%), а фаза истощения наблюдалась значительно реже.

■ Основная группа

■ Группа сравнения

Напряжение

Резистенция

Истощение фазы синдрома эмоционального выгорания

Рис. 3 . Структура синдрома «профессионального выгорания» у лиц основной и сравнительной группы

Таблица 5

Характер и частота психосоматических жалоб основной группы и группы сравнения

|

Характер жалоб |

Частота жалоб |

|||

|

основная группа |

группа сравнения |

|||

|

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Усталость |

41 |

74,5 |

23 |

43,3 |

|

Утомляемость |

40 |

72,7 |

24 |

45,2 |

|

Снижение работоспособности |

36 |

65,5 |

31 |

58,5 |

|

Нарушение сна |

24 |

43,6 |

15 |

28,3 |

|

Головные боли |

22 |

40 |

15 |

28,3 |

|

Частые заболевания простудного характера (более 3 раз в год) |

10 |

18,2 |

0 |

0 |

Примечание. Различия в частоте жалоб статистически значимы (р<0,05)

Отмеченные нами различия в структуре синдрома «выгорания» свидетельствуют о его более тяжелом течении у олигофренопедагогов, доказательством чего является частота фазы истощения. В отличие от этой профессиональной группы у педагогов массовых школ в большинстве случаев сохраняется возможность к сопротивлению нарастающему стрессу. Поскольку синдром «выгорания» оказывает существенное влияние на развитие соматической патологии, нами были проанализированы характер жалоб, их частота и состояние здоровья обследуемых по результатам периодических медицинских осмотров.

Анализ этих материалов свидетельствует, что наиболее часто обследуемые лица предъявляли жалобы на усталость, утомляемость, снижение работоспособности, нарушение сна, однако достоверно чаще они регистрировались у обследуемых основной группы (табл. 5). Так, 75% олигофренопедагов предъявляли жалобы на быструю утомляемость и усталость, в то время как подобные жалобы среди педагогов массовых школ отмечались менее чем у половины обследуемых.

При анализе характера заболеваний (табл. 6) нами установлено, что наиболее часто диагностируемой нозологической формой являлась гипертоническая болезнь, которая диагностировалась у 20% лиц основной группы. В сравнительной группе на ее долю приходилось только 9,4%, причем в отличие от лиц основной группы, в этих случаях гипертоническая болезнь проявлялась начальной формой. В убывающем порядке у лиц основной группы диагностировались астено -невротический синдром, вегето-сосудистая дисфункция с колебаниями артериального давления и патология желудочно-кишечного тракта. Обращает на себя внимание, что у лиц сравнительной группы эти заболевания встречались достоверно реже.

Таблица 6

Характер и частота заболеваний у обследуемых по результатам периодических медицинских осмотров

|

Характер заболевания |

Основная группа |

Группа сравнения |

||

|

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Астено-невротический синдром |

9 |

16,4 |

2 |

3,8 |

|

Вегето-сосудистая дисфункция |

7 |

12,7 |

3 |

5,7 |

|

Гипертоническая болезнь 1 степени |

8 |

14,5 |

5 |

9,4 |

|

Гипертоническая болезнь 2 степени |

3 |

5,5 |

- |

- |

|

Хронический гастрит, дуоденит |

5 |

9 |

1 |

1,9 |

|

Язвенная болезнь с локализацией язвы в области 12 перстной кишки |

4 |

7,3 |

- |

- |

Примечание. Различия в частоте заболеваний статистически значимы (р<0,05)

Полученные данные свидетельствуют о многостороннем негативном влиянии синдрома «выгорания» на состояние здоровья обследуемых, способствуя развитию патологической утомляемости, и целого ряда заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой, нервной систем и пищеварительного тракта. Изучение частоты, характера и структуры синдрома эмоционального «выгорания» у олигофренопедагогов и педагогов массовых школ позволяет выявить явные межгрупповые различия (табл. 6). В общем это проявляется в в структуре фаз напряжения и истощения с выраженными психологическими нарушениями, свидетельствующими о деформации личности и нарушении её функционирования, а также чаще сопряжен с рядом соматических заболеваний

Заключение. Указанные особенности синдрома «профессионального выгорания» у олиго френопедагогов явились научным обоснованием для разработки программы, направленной на коррекцию и профилактику психического здоровья у лиц данной профессии. Нами разработан комплекс мероприятий, формирующий у олигофренопедагогов умение адекватно оценивать проблемные ситуации, правильно анализировать свои взаимоотношения с окружающими с учетом социально-психологического климата в коллективе, контролировать своё поведение и регулировать производственные конфликты. Это достигается использованием методов психической саморегуляции (аутогенной тренировки, дыхательной релаксации и др.) с целью самостоятельного снятия эмоционального напряжения, применением специальных психотерапевтических методик и проведением коммуникативных тренингов.

Индивидуальный и комплексный подходы с использованием при необходимости лекарственных средств позволяют создавать условия для полноценной коррекции синдрома «профессионального выгорания» с возвращением данной группы специалистов к активной трудовой и социальной жизни.

Список литературы Психологические особенности эмоционального "выгорания" у лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

- Бойко В.В. 1999. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: ПИТЕР. С. 99-105.

- Борисова М.В. 2005. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов//Вопросы психологии. № 2. С. 96-103.

- Водопьянова Н.А. 2005. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: ПИТЕР. 336 с.

- Григорьева Т.А. 2001. Вегетативные нарушения у работников административно-управленческого аппарата//Гигиенические проблемы охраны здоровья населения: материалы науч-практ. конф. Самара. С. 204-206.

- Леонова А.Б. 2004. Комплексная стратегия анализа профессионального стресса: от диагностики до коррекции//Психологический журнал. Т. 25. № 2. С. 86-92.

- Макарова Г.А. 2003. Синдром эмоционального сгорания//Психотерапия. № 11. С.18-20.

- Маклаков А.Г. 2001. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях//Психологический журнал. Т. 22. № 1. С. 16-24.

- Матюхин В.В. 1990. Методологические основы определения напряженности труда и рабочего напряжения организма при умственной деятельности//Актуальные проблемы физиологии труда и профилактической эргономики: тезисы докладов IX Всесоюз. конф. М. Т. 3. С. 68-70.

- Митина Л.М. 1995. Эмоциональная устойчивость учителя: психологическое содержание, генезис, динамика//Школа здоровья. Т. 2. № 1. С.25-43.

- Прохоров А.О. 1990. Психические состояния школьников и учителя в процессе их взаимодействия на уроке//Вопросы психологии. 1990. № 6. С. 68-74.

- Реан А.А. 1997. Психология адаптации личности. СПб.: Прайм-ЕВ-РОЗНАК. 479 с.

- Реан А.А., Баранов А.А. 1997. Факторы стрессоустойчивости учителей//Вопросы психологии. № 1. С.45-55.

- Рыжов А.Я. 2009. Физиологическая характеристика преподавательского труда и его оптимизация в условиях вуза. 2-е изд., перераб. и доп. Тверь: ТвГУ.214 с.

- Рукавишников А.А. 2001. Личностные детерминанты и организационные факторы генезиса психического выгорания у педагогов: дис.. канд. психол. наук. Ярославль. 183 с.

- Сипко Г.В. 2003. Гигиенические принципы профилактики психосоматической патологии у работников административно-управленческого аппарата. Автореф. дис. … канд. мед. наук. М. 24 с.

- Улыбина Е.В. 1993. Проблемы агрессии учителя-профессионала//Становление личности учителя-профессионала: Проблемы и перспективы. Ставрополь. С. 75-76.

- Филина С.О. 2003. О синдроме профессионального выгорания и технике безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы//Школьный психолог. № 36. С. 18-19.

- Форманюк Т.В. 1994. Синдром профессионального выгорания как показатель профессиональной дезадаптации учителя//Вопросы психологии. № 6. С. 57-64.

- Янданова Т.И. 2001. Психологический анализ самооценки учителя-дефектолога//Дефектология. № 2. С. 37-43.

- Maslach C. 2001. Job burnout//Annual Review of Psychology. Vol. 52. P. 397-422.

- Ramsey R.D. 1999. How to stay fresh on the job//Supervision. Vol. 60. P. 5.