Психологические ресурсы, материальные лишения и здоровье в Европе: прямое влияние и медиация неравенств по образованию

Автор: Русинова Нина Львовна, Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология здоровья

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема медиации социально-структурных неравенств в здоровье. Согласно теоретическим объяснениям, требующим дальнейшего эмпирического обоснования, неравенства по образованию - ухудшение здоровья с его понижением - могут быть связаны с материальными лишениями. При низком образовательном статусе у человека не хватает средств, необходимых для качественного питания, рекреации и лечения. Эти неравенства могут складываться также вследствие недостатка у малообразованных людей психологических качеств, необходимых для преодоления жизненных трудностей. Анализ опросных данных Европейского социального исследования (ESS 2012) для 27 стран, а также контекстуального фактора расходов государства на социальную защиту осуществлялся с помощью статистических методов двухуровневого моделирования и регрессионных моделей для посреднических эффектов (HLM, MLmed macro, Process macro). В любой стране отчетливо проявляются неравенства в здоровье по образованию. Установлено, что, наряду с образованием, материальные лишения и особенно личностные свойства играют существенную роль в дифференциации самочувствия людей, оказывая на него независимое воздействие...

Здоровье в странах европы, неравенства самочувствия по образованию, материальные лишения, психологические ресурсы, посреднические эффекты, европейское социальное исследование (ess)

Короткий адрес: https://sciup.org/142224019

IDR: 142224019 | DOI: 10.33491/telescope2019.5-603

Текст научной статьи Психологические ресурсы, материальные лишения и здоровье в Европе: прямое влияние и медиация неравенств по образованию

Нина Русинова

Вячеслав Сафронов старший научный сотрудник Социологический институт РАН — филиал

ФНИСЦ РАН

Санкт-Петербург

Медиативные объяснения социальных неравенств в здоровье: Проблема и состояние исследований

Здоровье зависит от целого ряда факторов, связанных как с естественными процессами старения организма, так и с социальными обстоятельствами. На него влияют материальные условия жизни, общественные институты, обеспечивающие доступ к системе здравоохранения, социальные связи и личностные черты, позволяющие преодолевать трудные периоды жизни, а также характерные различия в образе жизни, связанные и с поддерживающем здоровье поведением, и с деструктивными поведенческими практиками, включая курение и злоупотребление алкоголем.

Исследования показали, что социально-экономический статус, структурирующий доступ индивидов к этим жизненно важным материальным и нематериальным ресурсам, — одна из важнейших характеристик, дифференцирующих здоровье. Люди, располагающиеся на более низких ступенях социальной лестницы, в среднем умирают более молодыми, чаще страдают от хронических физических и психических заболеваний, инвалидности и сталкиваются с большим количеством проблем со здоровьем (Mackenbach, de Jong 2018).

Подтверждения этого положения можно найти в целом ряде эмпирических работ, посвященных социальным различиям в преждевременной смертности, заболеваемости и самооценках здоровья (Mackenbach et al. 2008; Marmot 2013). Эти неравенства в последние десятилетия, несмотря на усилия правительств развитых стран по их преодолению, не сокращались и, возможно, даже несколько возросли (Elgar et al. 2015; Granstr о m et al. 2015; Mackenbach et al. 2016; Mackenbach et al. 2018; Moor et al. 2018).

Социальное структурирование здоровья объясняется в современной науке в рамках трех основных подходов (Goldman 2001; Kawachi, Subramanian, Almeida-Filho 2002). Первый, материалистический подход предполагает, что неравенства в здоровье отражают различия между людьми в материальном благополучии, связанные с их положением в социальной структуре. Высокий социальный статус открывает возможности для лучшего питания и хороших жилищных условий, доступа к качественному медицинскому обслуживанию и безопасной жизненной среде (Kaplan et al. 1996; Lynch et al. 2000). Согласно второму объяснению, структурные различия в здоровье связаны с психосоциальными факторами — большей подверженностью низко-статусных групп стрессовым воздействиям и ограниченностью имеющихся в их распоряжении запасов социальных и личностных ресурсов для преодоления трудностей жизни (Adler et al. 1994; Adler, Snibbe 2003; Marmot 2004; Wilkinson 1997). В третьем, культурноповеденческом подходе акцент переносится на социальные различия в образе жизни и субкультурно закрепленных стереотипах поведения. Отмечается ограниченность у представителей нижних слоев когнитивных навыков и интереса к информации, важных для поддержания здоровья, а также слабая вовлеченность в поддерживающие здоровье поведенческие практики (занятия физкультурой, спортом и другими формами активной рекреации) и приверженность несущему риски для здоровья поведению — неправильному питанию, курению, злоупотреблению алкоголем (Brunello et al. 2016; Schrijvers et al. 1999).

Объяснение, указывающее на важность для здоровья материальных условий жизни, находит многочисленные подтверждения. Современные исследования, посвященные значению для здоровья бедности и материального неблагополучия и учитывающие не только абсолютную депривацию, но и относительные лишения в соотнесении с существующими в обществе стандартами жизни (Fusco, Guio, Marlier 2013; Guio, Gordon, Marlier 2012; Townsend 1979), свидетельствуют, что смертность, инвалидность, риски развития хронических заболеваний и воспринимаемое самочувствие действительно зависят от материальных факторов (Dowler, Dobson 1997; Fritzell et al. 2015; McDonough, Berglund 2003; Pf о rtner, Elgar 2016; Sacker et al. 2001; T о ge, Bell 2016). Так, например, состояние здоровья связано с качеством жилья (Dunn 2000; Macintyre et al. 2003; Thomson et al. 2013), комфортностью района проживания (Bernard et al. 2007; van Lenthe, Brug, Mackenbach 2005), условиями труда (Hoven, Siegrist 2013). Немногочисленные пока работы указывают, что материальные условия могут объяснять социальноструктурные неравенства в здоровье, играя посредническую роль. Материальная депривация, как показывают исследования, характерна для людей с низком образованием и социально-профессиональным статусом (Aldabe et al. 2011; Groffen et al. 2011), вследствие чего она выступает медиатором между социально-экономическим статусом и здоровьем (Moor, Spallek, Richter 2017).

В дополнение к материалистической трактовке социально-структурных различий в здоровье было выдвинуто социо-психологическое объяснение, вызвавшее острые дискуссии между сторонниками этих подходов (Lynch et al. 2000; Marmot, Wilkinson 2001). Это теоретическое объяснение в свою очередь подразделяется на две разновидности. В одной из них в фокусе внимания оказывается неодинаковая подверженность людей стрессовым воздействиям, депрессии, негативным эмоциям — тревожности, враждебности, злобе, усиливающимся с понижением социально-экономического статуса (Gallo, Mattews 2003). Эти эмоциональные реакции вызывают сильные, неблагоприятные для физиологии организма последствия, а также способствуют вовлечению человека в такие формы деструктивного поведения, как курение и злоупотребление алкоголем, что, в конечном счете, приводит к ухудшению здоровья (Adler et al. 1994). Действительно, было установлено, что при низком статусе индивид сталкивается в жизни с большим количеством тяжелых событий, стрессовых ситуаций, с большей вероятностью оказы- вается подверженным хроническому стрессу (Gallo et al. 2005; Hatch, Dohrenwend 2007; McLeod, Kessler 1990). Однако в целом, результаты эмпирических работ, посвященных проблеме структурных различий в здоровье и стрессу, оказываются противоречивыми (Mattews, Gallo 2010; 2011). Другая разновидность объяснения, позволяющая обойти проблемы операциона-лизации и измерения стресса, строится на так называемой модели «резервного потенциала» (Gallo et al. 2005; Gallo, Mattews 2003), согласно которой медиаторами или модераторами связи между социальным статусом и здоровьем выступают ресурсы социального капитала, обретаемые человеком благодаря взаимодействию с другими людьми, и личностные качества, помогающие справляться с трудностями жизни. Снижение статуса сопровождается ростом дефицита таких ресурсов — растет вероятность, что человек окажется в одиночестве, без психологической поддержки и реальной помощи со стороны окружающих, что он потеряет уверенность в возможности изменения жизни к лучшему, в своей способности контролировать происходящее, в своих силах, в своем «я» (Matthews, Gallo, Taylor 2010). Такое объяснение подтверждается в эмпирическом анализе — эти ресурсы оказались тесно связанными с субъективными и объективными показателями здоровья (Boehm et al. 2011; Infurna, Gerstorf, Zarit 2011; Rasmussen, Scheier, Greenhouse 2009), причем их недостаток наблюдался, как правило, при низком статусе (Boehm et al. 2015; Bosma, Schrijvers, Mackenbach 1999; Festin, Ekberg, Kristenson 2017; Robb, Simon, Wardle 2009). Эти зависимости указывают на возможные медиативные эффекты социо-психологических ресурсов, объясняющие структурные неравенства в здоровье, что находит эмпирическое обоснование в немногочисленных работах, посвященных исследованию таких эффектов (Русинова, Сафронов 2018).

Материалистический и социо-психологический подходы к интерпретации статусных неравенств в здоровье рассматриваются одними исследователями как конкурирующие — посреднические эффекты социального капитала и личностных ресурсов считаются производными от материальных лишений и предполагается, что при анализе их совместной медиации роль последних окажется не существенной вследствие отчетливой выраженности материалистической детерминации. Другие исследователи предполагают, что социопсихологическое посредничество остается важным объяснением неравенств, воздействие которого может быть независимым от материалистической медиации или выступать дополнительным посредником между материальными лишениями и здоровьем.

Эмпирическая проверка предположений о подобных «двойных» медиациях проводилась первоначально при анализе посреднических эффектов материальных факторов и поведения, указывающего на вредные привычки и низкую физическую активность. Оказалось, что поведенческое посредничество при объяснении образовательных и профессионально-статусных дифференциаций в смертности (Schrijvers et al. 1999), в распространенности случаев острого инфаркта миокарда (Van Lenthe et al. 2002), в самооценках здоровья (Laaksonen et al. 2005; Sacker et al. 2001; Stronks et al. 1996) было выражено заметно слабее, если в расчет принималась материалистическая медиация, чем в том случае, когда оно анализировалось самостоятельно. В последующих работах эта аналитическая схема была расширена благодаря включению эффектов социально-психологической медиации. При изучении смерт- ности в Нидерландах (van Oort, van Lenthe, Mackenbach 2005) было показано, что образовательные неравенства объясняются, главным образом, с помощью материального посредничества (измеряемого типом медицинской страховки, наличием финансовых проблем и владением жильем), действующего через психосоциальные и поведенческие механизмы, независимые медиативные эффекты которых были незначительными. Однако в Норвегии (Skalicka et al. 2009) аналогичный вывод был получен при анализе только доходных неравенств в смертности, причем для мужского населения, тогда как при объяснении неравенств по образованию с большей отчетливостью проявлялись психосоциальные и поведенческие посредники.

Исследования отдельных групп населения подтверждают важность материалистической линии детерминации. Так, на выборке арабского меньшинства в Израиле (Daoud, Soskolne, Manor 2009) была показана доминирующая посредническая роль материальных факторов в объяснении образовательных неравенств в самооценках здоровья, действующих как самостоятельно, так и через психосоциальные и поведенческие факторы. Аналогичное заключение дает анализ неравенств в самооценках здоровья по уровню благосостояния у немецких подростков, также выявивший сильное медиативное влияние материальных ресурсов, как самостоятельное, так и через психосоциальные и поведенческие линии детерминации (Richter, Moor, van Lenthe 2012). При изучении у пожилых граждан Великобритании различий в соматическом здоровье и распространенности депрессии по социально-экономическому статусу, который фиксировался обобщенным индексом образования, дохода, имущественного и профессионального положения, выяснилось, что ведущим медиатором выступают накопленные материальные ресурсы и их качество — владение жильем, условия в районе проживания, наличие товаров длительного пользования, автомобиля, доступ к улучшенному медицинскому обслуживанию благодаря частной страховке (Ploubidis, Destavola, Grundy 2011). Психосоциальное посредничество через способность контролировать обстоятельства жизни было менее заметным и проявлялось во влиянии на депрессию, в основном — в продолжение материалистической детерминации. Согласно исследованию пожилых жителей Германии, материальные факторы (владение жильем, финансовая ситуация, материальная депривация, доступ к здравоохранению и тип медицинской страховки) также оказывали самое сильное самостоятельное посредническое воздействие, объясняя образовательные неравенства в самооценках здоровья (Schmitz, Pfоrtner 2017). Независимый вклад психосоциальных медиаторов, включая социальный капитал и уверенность в контроле жизненных обстоятельств, оказался значительно меньше, чем при раздельном анализе трех объяснительных механизмов.

Таким образом, обзор исследований показывает, что работы, нацеленные на выявление посреднических эффектов материальных, социально-психологических и поведенческих факторов в их взаимодействии, только начинают разворачиваться, все еще оставаясь немногочисленными (Moor, Spallek, Richter 2017). Их результаты, характеризующие главным образом состояние дел в развитых странах Европы, нередко расходятся между собой, что может быть вызвано различиями в обследуемом населении, используемых индикаторах социально-экономической позиции, материалистических и социо-психологических медиаторов, а также вследствие использования разных показателей здоровья. Мате- риалистические эффекты иногда трудноотделимы от самих социально-структурных различий, поскольку измеряются с помощью показателей, применяемых для описания тех или иных особенностей социально-экономической структуры. Среди психосоциальных посредников часто применяются показатели стресса, социальной поддержки, способности контролировать обстоятельства жизни и преодолевать негативные эмоции, однако некоторые важные характеристики личностных ресурсов, которые могут оказаться значимыми для здоровья, пока не включались в медиативный анализ. В немногочисленных работах, посвященных совместным посредническим эффектам материалистических, психологических и поведенческих факторов, указывается, что главным объяснением структурных неравенств в здоровье является материалистическая трактовка. Материальное неблагополучие — основная причина неудовлетворительного здоровья в нижних общественных слоях. Недостаток личностных ресурсов и социальной поддержки играет вспомогательную роль при объяснении этих неравенств — при учете материальной медиации их эффекты становятся неотчетливыми. Хотя такие закономерности были зафиксированы в большей части все еще немногочисленных исследований, посвященных этой проблеме, в некоторых работах приводятся свидетельства самостоятельного посредничества психологических ресурсов, которое сохранялось даже при контроле материальных медиаторов. Неоднозначность выводов может быть связана с тем, что исследования проводятся, как правило, в отдельных странах или на объединенных выборках населения ряда стран (Aldabe et al. 2011; Moor et al. 2014), что не позволяет провести сравнительный анализ выявляемых посреднических эффектов в их зависимости от социетального контекста.

В представленном ниже проекте предполагалось прояснить некоторые из отмеченных спорных вопросов, для чего проводился анализ материалистических и психологических медиаций, позволяющий сопоставить во многих странах Европы те и другие посреднические эффекты, измеренные по единой методологии, а также оценить их выраженность в зависимости от факторов социетального контекста.

Задачи и методы анализа

В настоящей работе рассматривается проблема медиации социально-структурных неравенств в здоровье — различий по образованию, которые, согласно теоретическим представлениям, могут интерпретироваться, с одной стороны, в рамках материалистического объяснения, поскольку с понижением образовательного уровня человека сокращаются средства, необходимые для качественного питания, рекреации, лечения, а с другой — социально-психологического подхода, предполагающего, что личностные ресурсы преодоления жизненных трудностей неравномерно распределяются по образовательной структуре, оказываясь в дефиците при продвижении от высоких к более низким ее слоям. Имеющиеся результаты анализа этой проблемы свидетельствуют, что материальные условия жизни и психологические ресурсы действительно выступают посредниками между социальным статусом и здоровьем, однако такие медиативные эффекты проявляются с неодинаковой отчетливостью при изучении разных стран и категорий населения и могут заметно меняться, когда учитывается взаимосвязанное посредническое влияние материальных условий и личностных характеристик.

С целью прояснения причин этой неоднозначности в нашем исследовании предпринимается попытка сравнительного изучения — в большинстве стран Европы — материалистических и психологических медиаторов образовательных неравенств в здоровье, нацеленного на решение трех главных задач. Первая задача, предваряющая изучение медиаций, связана с анализом независимого влияния на здоровье переменных образования, материальной депривации и психологических резервов. Это позволит не только охарактеризовать их значимость для здоровья в разных странах, но и выяснить, есть ли основания ожидать, что депривация и резервы способны выступать в роли посредников при объяснении образовательных различий в здоровье. Вторая задача состоит в выявлении посреднических материальных и психологических эффектов и их сравнение в разных частях Европы. Предстоит установить, как связана выраженность этих эффектов с социеталь-ным контекстом — различиями между изучавшимися странами по степени развития экономики и социального государства. Предполагается, что при высоком уровне общественного благосостояния, обеспечиваемого при развитой экономике социальной защитой со стороны государства уязвимых слоев населения, материальная депривация и психологическая устойчивость будут играть менее важную посредническую роль, чем в странах, где скромные государственные социальные гарантии не способны компенсировать материальные лишения низко статусным слоям и придать их представителям большую психологическую уверенность в своих силах и завтрашнем дне. Наконец, третья задача — заслуживает проверки концептуальный подход, вызывающий все большее внимание в последнее время, согласно которому анализ двух самостоятельных линий медиации статусных неравенств через материальные лишения и психологию может приводить к неточным оценкам, поскольку не учитывает еще одной линии — посредничества психологических ресурсов между самими этими лишениями и здоровьем. Высказывалось соображение, требующее дальнейшего изучения, о том, что психологическая медиация образовательных неравенств в здоровье выражена в действительности намного слабее, чем показывают исследования, в которых не принимаются в расчет посреднические зависимости между образованием, материальными условиями жизни и здоровьем, а также — между этими условиями, психологической устойчивостью и здоровьем. В завершении исследования намечается вкратце охарактеризовать российские особенности на фоне общеевропейских закономерностей.

Решение поставленных задач осуществлялось при обращении к эмпирическим данным Европейского социального исследования 2012-2013 гг., раунд 6 (European Social Survey, ESS) (ESS 2012), полученным в ходе репрезентативных опросов населения 27 стран. Среди этих стран: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. В материалах указанного раунда содержатся интересующие нас сведения о здоровье респондентов, их образовательном статусе и материальной депривации, и именно в них можно найти информацию о психологических характеристиках, позволяющих людям преодолевать трудности жизни и дистрессы, разрушительно воздействующие на здоровье. Участники опросов, которые учитывались в на- шем анализе, уже закончили, как правило, свое образование в формальных учреждениях и находились в возрасте от 25 до 80 лет. Совокупное их число составляет более 41 тысячи человек, а средний размер национальной выборочной совокупности — около полутора тысяч респондентов.

Общее состояние здоровья измеряется в опросах Европейского социального исследования с помощью широко применяемого в социологических исследованиях показателя, фиксирующего, как оно воспринимается самим человеком. В ходе интервью респондентам предлагалось ответить на закрытый вопрос анкеты: «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в це-ломо По Вашему мнению, оно … 1. Очень хорошее, 2. Хорошее, 3. Среднее, 4. Плохое, 5. Очень плохое». Зависимая переменная в нашем исследовании, указывающая на выраженность нездоровья, представлена этими пятью шкальными значениями.

Основная независимая переменная, характеризующая социально-экономический статус, — образование респондентов, показателем которого в нашей работе будет служить индекс, полученный при суммировании ответов на вопросы о том, сколько лет респондент посвятил обучению в каждом из формальных образовательных учреждений, включая школу, колледж, техникум, университет, аспирантуру и т.п. Применение этого показателя в качестве индикатора социального статуса имеет определенные преимущества. Поскольку проблемы со здоровьем возникают, как правило, спустя длительное время после того, как большинство людей завершают процесс получения образования, считается, что при использовании именно этой переменной для фиксации различий в здоровье с большей уверенностью можно говорить о том, что они порождаются социально-структурными причинами, а не селекций — занятием человеком тех статусных позиций, на которые он может рассчитывать по состоянию здоровья (Krоger, Pakpahan, Hoffmann 2015). Воздействие образования на здоровье рассматривалось при контроле демографических признаков, играющих, согласно надежно установленным фактам, важную роль в дифференциации самочувствия людей, — пола и, разумеется, возраста.

Медиаторы, опосредующие зависимость между образованием и здоровьем, были представлены двумя показателями, один из которых позволяет оценить выраженность материальной депривации, а другой — обладание психологическими ресурсами.

Показатель лишений, обусловленных недостатком денежных средств, был получен при ответах респондентов на вопрос анкеты: «Какое из высказываний … наиболее точно описывает уровень дохода Вашей семьи в настоящее время? … 1. Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений, 2. Этого дохода нам в принципе хватает, 3. Жить на такой доход довольно трудно, 4. Жить на такой доход очень трудно».

Психологические свойства, способствующие формированию позитивной оценки мира и его эмоционального принятия, облегчают переживание стрессов и позволяют человеку жить полноценной жизнью: поддерживают его общее самочувствие, помогают преодолевать жизненные проблемы, справляться с болезнями и укрепляют психическое здоровье. Материалы ESS 2012 дают возможность оценить воздействие на здоровье целого ряда психологических характеристик (Huppert et al. 2013), среди которых нами были отобраны пять свойств, которые можно нередко встретить в работах, посвященных психологическому посредничеству.

1 «Автономия и контроль». Автономия — неза- . висимость в принятии решений, свидетельствующая о том, что человек в своей жизни, при осуществлении определенной деятельности свободен от давления со стороны других людей. Об этом свойстве говорит степень согласия респондента с суждением: «Полагаю, что я могу самостоятельно решать, как мне жить» (по пятибалльной шкале от полного согласия до полного несогласия). Контроль — способность человека контролировать происходящее в жизни и свою деятельность, выраженная в шкальных оценках при ответе на вопрос: «В какой мере Вам удается выкраивать время на то, чем Вам по-настоящему нравится зани-матьсяо» (от 0 — вовсе не удается до 10 — полностью удается).

2 «Оптимизм», предполагающий позитивные . чувства или оценки в отношении будущего, связанные с личной жизнью или общественными изменениями, определяется с помощью двух анкетных вопросов: «Я всегда смотрю на свое будущее с оптимизмом» и «Судя по тому, что происходит в мире, трудно возлагать надежды на его будущее» (пятибалльные шкалы от полного согласия до полного несогласия).

3 «Позитивная самооценка», принятие челове- . ком себя, проявляющееся в его хорошем отношении к самому себе, зафиксированная в ответах на два вопроса: «В целом я очень хорошо к себе отношусь», «Временами я чувствую себя неудачником» (пятибалльные шкалы согласия).

4 «Устойчивость» к трудностям жизни и умение . их преодолевать, свидетельствующие о способности человека сопротивляться стрессовым воздействиям и быстроте восстановления после попадания в сложную жизненную ситуацию. Об устойчивости позволяют судить ответы участников опросов на два вопроса: «Насколько трудно или легко Вам справляться с важными проблемами, возникающими в Вашей жиз-нио» (шкала от 0 до 10) и «Когда в моей жизни происходит что-то плохое, мне обычно требуется длительное время, чтобы прийти в себя» (пятибалльная шкала согласия).

5 «Компетентность» относится к общей уверен- . ности человека в своей состоятельности, способности проявлять себя в повседневной деятельности, в том числе и в своих когнитивных способностях — умении мыслить, концентрировать внимание и принимать решения. Для ее измерения респондентов спрашивали, согласны ли они с утверждениями: «В повседневной жизни у меня очень мало возможностей показать, на что я способен», «В большинстве случаев я испытываю чувство удовлетворения от того, что делаю» и «У меня многое хорошо получается» (пятибалльные шкалы согласия).

Все перечисленные переменные достаточно тесно связаны между собой, так что обладание человека психологическими ресурсами, которые помогают справляться с тяготами жизни, можно отобразить с помощью обобщающего эти свойства индекса (для объединенного массива респондентов из всех стран Cronbach's Alpha = 0.74). После приведения полярности и метрики всех шкал к общему образцу такой индекс рассчитывался в нашей работе как среднее арифметическое значение для пяти показателей отдельных свойств (допускалось отсутствие содержательного ответа на один из признаков).

Согласно нашим предположениям, влияние образования, материальных лишений и психологических свойств на здоровье, как прямое, так и для двух последних — медиативное, может отличаться в разных европейских странах. Важный контекстуальный фактор, определяющий такие отличия, связан, как нам представляется, с состоянием социального государства. Высокий уровень экономического развития и общественного благосостояния, сопряженный, как, например, в социальных демократиях Северной Европы, с высокой степенью защиты со стороны государства, создают благоприятные условия для уменьшения зависимости образовательных различий в здоровье от материальных лишений и психологических качеств, способствуя сглаживанию социального структурирования этих характеристик. Для проверки этого предположения будет использоваться показатель общих расходов на социальную защиту в душевом исчислении (рассчитанный нами в $ с учетом паритета покупательной способности по данным: International Labor Organization, Total social protection expenditure, % GDP (International Labour Organization 2014: 310-312) и World Bank, World Development Indicators, GDP per capita, PPP (World Bank 2012)). Показатель социальных расходов очень тесно связан для наших 27 стран с Валовым внутренним продуктом на душу (Pearson's r = 0.90, p<0.000), уровнем благосостояния населения, измеренным долей респондентов в стране, которым доход позволяет не испытывать никаких материальных затруднений (r = 0.80, p<0.000), а также с еще одним индикатором социального государства — государственными расходами на здравоохранение в душевом исчислении (r = 0.92, p<0.000). Укрепление социального государства, как известно, было сопряжено в странах Европы с развитием экономики и подъемом общего уровня жизни населения.

Эмпирические данные, таким образом, образуют иерархическую структуру: индивиды со своими характеристиками здоровья, социальной демографии, трудностей жизни и психологических черт на первом уровне соотносятся с контекстуальными особенностями стран на втором уровне. Анализ независимого влияния образования, депривации и психологии на самочувствие и выраженности таких зависимостей в изучавшихся странах проводился с помощью статистических методов двухуровневого линейного моделирования (специализированный программный пакет HLM, Hierarchical Linear and Nonlinear Models (Raudenbush, Bryk 2002)). Строились модели со случайными коэффициентами для переменных индивидуального уровня и их интеракциями с фактором контекстуальных различий — государственных расходов на социальные нужды. При этом индивидуальные данные ESS взвешивались переменной 'dweight', корректирующей ошибки выборки (об использовании весовых коэффициентов см. (ESS 2014)). Непрямые эффекты в каждой из стран оценивались регрессионными методами с помощью специально созданной для этих целей программы (Process macro (Hayes 2013)). Объяснение различий в таких эффектах с использованием контекстуального фактора производилось при двухуровневом анализе медиаций, для которого применялась другая программа, расширяющая некоторые возможности первой (MLmed macro (Rockwood 2017)). С целью упрощения интерпретации результатов шкалы всех независимых переменных преобразовывались, так что они могли изменяться в диапазоне от нуля до единицы.

Образование, материальные лишения и ресурсы личности: независимое влияние на здоровье

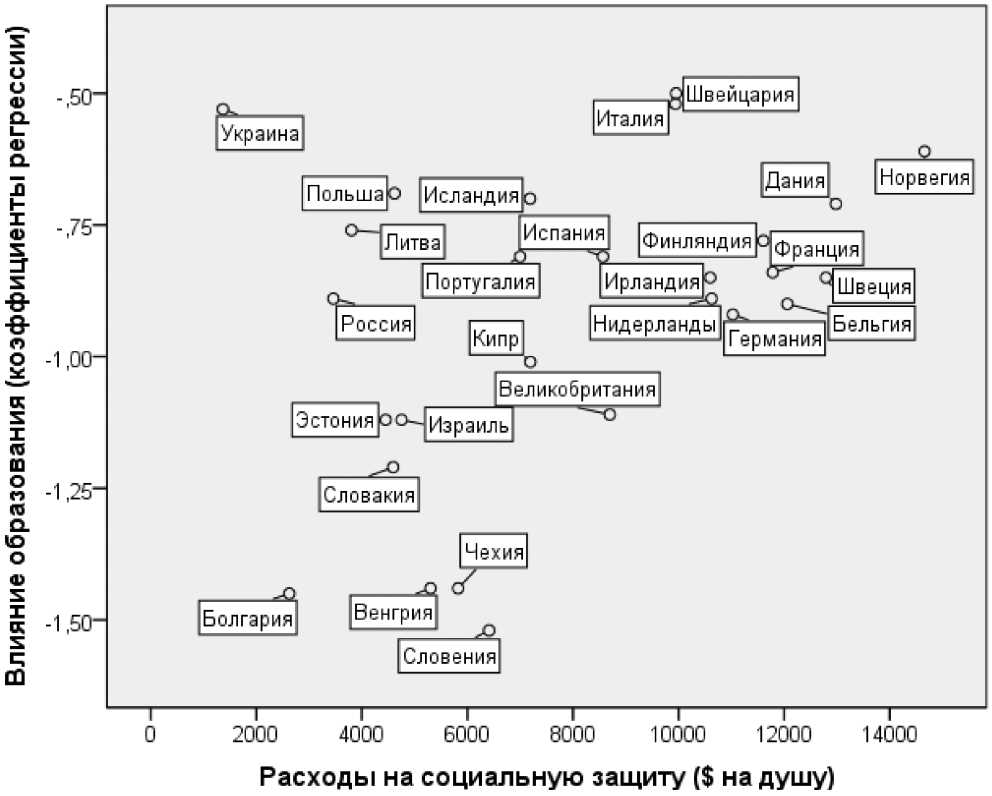

Неравенства в здоровье по образованию, как показывает наш анализ в подтверждение известных фактов, с полной отчетливостью проявляются во всех странах, где проводились опросы Европейского социального исследования. Об этом наглядно свидетельствует рисунок 1, на котором представлены значения регрессионных (не стандартизированных) коэффициентов, выражающих силу влияния образования на различия в здоровье (при контроле демографии), в зависимости от фактора расходов государства на социальную защиту.

Повсюду в Европе различия здоровья по образованию проявляются с полной отчетливостью — с увеличением числа лет, посвященных человеком учебе, уменьшается вероятность плохого самочувствия. Хотя такие зависимости выражаются с неодинаковой силой, варьируя от минимального значения -0.50 в Швейцарии до наибольшего показателя в Словении, составляющего -1.52 (коэффициенты говорят о расхождении оценок здоровья по пятибалльной шкале у респондентов с самыми маленькими и самыми большими показателями длительности обучения), во всех странах они оказались статистически значимыми и достаточно отчетливыми. Причем в развитых странах Северной и Западной Европы, отличающихся значительными расходами на социальные программы, эти зависимости, как правило, выражены заметно слабее, чем в Центральной и Восточной частях континента, где расположены многие из посткоммунистических государств, которые расходуют гораздо меньше средств на социальные нужды (правда, корреляция эта не очень сильна).

Результаты двухуровневого моделирования, позволяющие судить о силе независимого влияния на здоровье интересующих нас переменных, а также об ее изменении под воздействием контекстуального фактора, сведены в таблицу 1, в которой представлены четыре модели.

Модель 1, служащая основой для сопоставления, еще раз показывает, что при контроле демографии образование играет важную роль, дифференцируя состояние здоровья, — с ростом длительности обучения

Рис. 1. Неравенства в здоровье по образованию в странах Европы

Примечание. Рисунок построен по результатам регрессионного анализа в каждой из стран: зависимая переменная - шкала оценок нездоровья (от 1=очень хорошее здоровье до 5=очень плохое), независимая переменная - образование (сумма лет обучения), контроль - пол и возраст.

Таблица 1. Нездоровье: значение образования, лишений и психологических ресурсов

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 1 |

Модель 2 |

Модель 3 |

Модель 4 |

|

УРОВЕНЬ 1 |

G (Sig.) |

G (Sig.) |

G (Sig.) |

G (Sig.) |

|

Константа |

2.25 (.000) |

2.26 (.000) |

2.25 (.000) |

2.25 (.000) |

|

Пол (М=1) |

-0.07 (.000) |

-0.06 (.000) |

-0.03 (.039) |

-0.03 (.067) |

|

Возраст |

1.65 (.000) |

1.74 (.000) |

1.64 (.000) |

1.69 (.000) |

|

Образование |

-0.93 (.000) |

-0.62 (.000) |

-0.64 (.000) |

-0.48 (.000) |

|

Материальные лишения |

0.64 (.000) |

0.40 (.000) |

||

|

Психологические ресурсы |

-2.10 (.000) |

-1.87 (.000) |

||

|

УРОВЕНЬ 2 |

||||

|

Расходы на социальную защиту |

-0.82 (.000) |

-0.92 (.000) |

-0.89 (.000) |

-0.93 (.000) |

|

ИНТЕР АКЦИИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ |

||||

|

Расходы X Образование |

0.13 (.466) |

0.10 (.402) |

-0.24 (.062) |

-0.19 (.060) |

|

Расходы X Материальные лишения |

0.06 (.637) |

-0.03 (.821) |

||

|

Расходы X Психологические ресурсы |

-0.30 (.178) |

-0.51 (.032) |

||

|

Нездоровье: объясненная дисперсия |

18% |

22% |

26% |

28% |

Примечание. Двухуровневые линейные модели со случайными коэффициентами и робастными стандартными ошибками, зависимая переменная - шкала оценок выраженности нездоровья с полюсами "очень хорошее здоровье" = 1 и "очень плохое здоровье" = 5. N1 (индивиды): Модель 1 = 42089, Модель 2 = 41819, Модель 3 = 41348, Модель 4 = 41096; N2 (страны) во всех моделях = 27.

снижается вероятность нездоровья (коэффициент гамма равняется -0.93, p<0.000). Такая образовательная дифференциация проявляется во всех странах, она слабо зависит от социальных расходов (гамма для межуровневой интеракции фактора этих расходов и образо-

вания = 0.13, статистически не значима), хотя с их ростом уровень национального здоровья отчетливо повышается (снижается нездоровье, коэффициент для фактора второго уровня = -0.82, p<0.000). В модели 2 состав независимых переменных расширяется — в уравнение включается признак материальных лишений. С усугублением этих лишений здоровье индивидов в рассматриваемых странах, как правило, ухудшается (гамма 0.64, p<0.000), причем такая зависимость обнаруживается не только при слабом, но и при сильном социальном государстве (слабая межуровневая интеракция социальных расходов с лишениями = 0.06, p<0.637). Отметим, что учет материальной депривации существенно улучшает модель, увеличивая показатель объясненной на индивидуальном уровне дисперсии с 18% до 22%.

Добавление в уравнение — вместо лишений — психологической переменной, как это сделано в модели 3, показывает, что личностные ресурсы оказывают на самочувствие очень сильное влияние (гамма = -2.10, p<0.000), и вновь это происходит в любой части Европы (не значимая интеракция социальных расходов и этих ресурсов: -0.30, p<0.178). О важности для здоровья психологических свойств говорит и заметное увеличение доли объясненной дисперсии для оценок здоровья — она повышается с 18% до 26%. Согласно модели 4, учитывающей совместное воздействие интересующих нас индивидуальных различий, все они продолжают оказывать существенное влияние на оценки здоровья: гамма для образования оказывается равной -0.48, p<0.000, для материальной депривации 0.40, p<0.000, и психологических ресурсов -1.87, p<0.000. При этом объясненная дисперсия на первом уровне еще немного возрастает — до 28%. Различия между странами в силе проявления таких зависимостей слабо связаны с фактором социальных расходов, хотя дифференцирующее значение образования и психологии чуть с большей отчетливостью проявляется в развитых странах (коэффициенты для межуровневых интеракций соответственно -0.19, p<0.060, и -0.51, p<0.032).

Моделирование, направленное на выявление независимых факторов здоровья, показывает, что, наряду с образованием, материальные трудности жизни и личностные качества играют существенную роль в дифференциации самочувствия людей. Для сравнения силы воздействия этих переменных, можно сопоставить показатели дисперсии для модели, включающей все переменные, кроме той, чье воздействие нас интересует, и дисперсии полной модели с включением последней. Самостоятельное влияние возраста, например, характеризует объясненная дисперсия, равная 13%. Аналогичный показатель для материальных лишений — 2%, но зато для психологических свойств он поднимается до значения в 8%.

Отсутствие психологических качеств, которые помогают справляться с жизненными невзгодами, явля-

УРОВЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

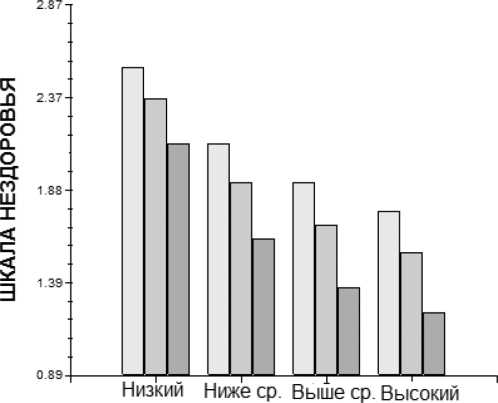

Рис. 2. Здоровье, психологические ресурсы и социальные расходы

Социальные расходы государства:

Незначительные Средние Значительные

Примечание. Рисунок построен по уравнению двухуровневой модели, аналогичной модели 4, но включающей укрупненный показатель психологических ресурсов, представленный 4-мя категориями - между значениями исходной шкалы, соответствующими по распределению 15%, 50% и 85%; незначительные, средние и значительные социальные госрасходы также соответствуют 15%, 50%, 85% значениям распределения стран по этому показателю соответственно.

ется одним из важнейших условий утраты человеком полноценного здоровья, уступая в этом отношении только биологическим детерминациям, связанным со старением организма. Эта зависимость проиллюстрирована на рисунке 2, построенном по уравнению модели 4 (с представлением психологических ресурсов четырьмя категориями, а контекстуального фактора — тремя значениями). С повышением уровня психологических ресурсов оценки здоровья отчетливо улучшаются, причем это происходит как при скромных, средних, так и значительных социальных расходах государства. Так, в странах с небольшим бюджетом на социальную защиту, респонденты, испытывающие недостаток личностных ресурсов (первый светлый столбик на рисунке), оценивают самочувствие по шкале нездоровья на 2.54 балла, а в следующих категориях по мере их приращения это значение снижается (т.е. улучшается самочувствие) сначала до 2.13 (второй светлый столбик), затем до 1.92 (третий светлый) и, наконец, в категории с высоким уровнем психологической защиты этот показатель становится равным 1.76 (четвертый светлый столбик). Сходным образом снижается нездоровье в странах с сильными социальными гарантиями: с 2.12 (первый темный столбик) до 1.62, 1.36 и потом — до 1.22 (последний темный столбик).

В то же время, переменные лишений и личностных резервов проявляют себя не только по линии независимой детерминации самочувствия. В таблице 1 обращает на себя внимание и то, что гамма коэффициент для образования в первой модели снижается почти на треть при контроле депривации или психологии (вторая и третья модели), а при включении в уравнение обоих этих факторов (четвертая модель) — едва ли не на половину. Такое снижение указывает, что образование связано со здоровьем не только напрямую, но и через материальные и психологические медиаторы.

Материальная и психологическая медиация неравенств в здоровье: контекстуальные особенности

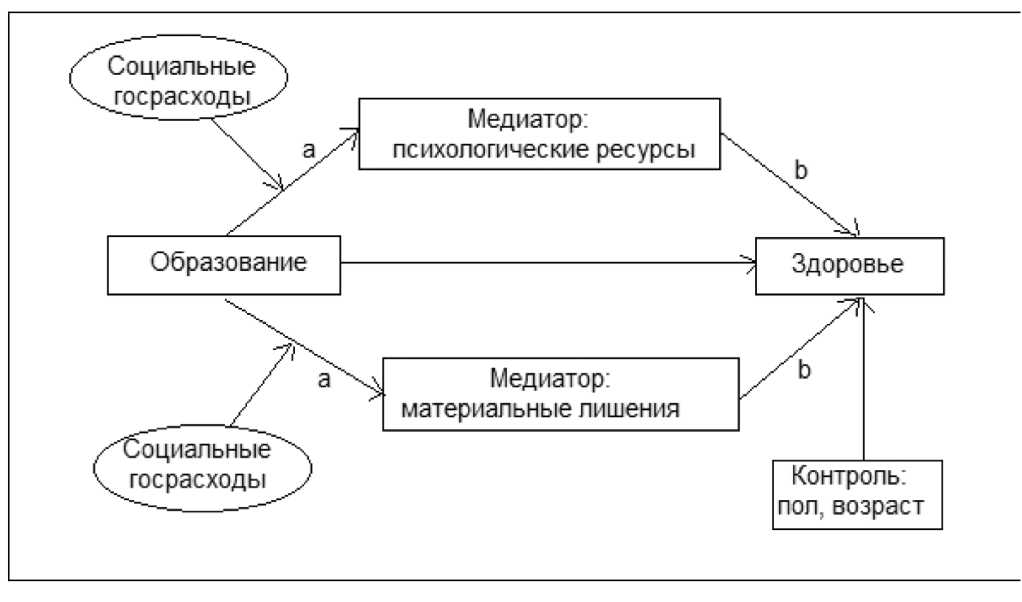

Исследование медиации образовательных неравенств в здоровье и степени выраженности медиативных эффектов, связанных с материальными и психологическими причинами, осуществлялось в соответствии с аналитической схемой, представленной на рисунке 3.

Общее воздействие образования на здоровье можно подразделить на прямой эффект (горизонтальная стрелка между ними), свидетельствующий о зависимости самочувствия от длительности обучения после учета медиации, и непрямые эффекты (ab) — через посредничество психологических свойств и материальных лишений.

Каждый из непрямых эффектов складывается из детерминации «a», указывающей, что обладание материальными, как и психологическими, ресурсами зависит от образовательного статуса, и детерминации «b», фиксирующей собственно воздействие этих ресурсов на здоровье. Медиативные эффекты оцениваются при контроле социальной демографии — пола и возраста. По своей выраженности они могут различаться в разных европейских странах, что объясняется, по нашим предположениям, общественным контекстом — сглаживанием неравномерного распределения медиативных ресурсов по образовательной структуре при усилении государственных социальных гарантий.

Основные закономерности, выявленные при статистическом анализе представленных на схеме детерминаций, приводятся в таблице 2. Проверка посреднической детерминации через материальную депривацию саму по себе (без включения психологического эффекта) осуществлялась в модели 5. Согласно ее результатам, материальные лишения, выступающие в уравнении «a» зависимой переменной, неравно-

Рис. 3. Схема контекстуального анализа материальной и психологической медиации образовательных неравенств в здоровье

Таблица 2. Непрямые эффекты материальных лишений и психологических ресурсов:

значение расходов на социальную защиту

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

МОДЕЛЬ 5 |

МОДЕЛЬ 6 |

МОДЕЛЬ 7 |

||||

|

УРОВЕНЬ 1 |

a (Sig.) |

b (Sig.) |

a (Sig.) |

b (Sig.) |

A (Sig.) |

В (Sig.) |

|

|

Константа |

0.39 (.0000) |

2.26 (.0000) |

0.39 (.0000) |

2.26 (.0000) |

0.65 (.0000) |

2.26 (.0000) |

|

|

Пол(М=1) |

-0.03 (.0000) |

-0.05 (.0000) |

-0.03 (.0000) |

-0.02 (.0016) |

0.02 (.0000) |

-0.02 (.0015) |

|

|

Возраст (лет) |

-0.10 (.0000) |

1.79 (.0000) |

-0.10 (.0000) |

1.73 (.0000) |

-0.01 (.0375) |

1.74 (.0000) |

|

|

Образование |

-0.49 (.0000) |

-0.61 (.0000) |

-0.49 (.0000) |

-0.46 (.0000) |

0.15 (.0000) |

-0.46 (.0000) |

|

|

Материальные лишения |

0.67 (.0000) |

0.42 (.0000) |

0.42 (.0000) |

||||

|

Психологические ресурсы |

-1.91 (.0000) |

-1.90 (.0000) |

|||||

|

УРОВЕНЬ 2 |

|||||||

|

Расходы на социальную защиту |

-0.48 (.0000) |

-0.48 (.0000) |

0.09 (.0000) |

||||

|

ИНТЕРАКЦИИ |

|||||||

|

Расходы X Образование |

0.39 (.0021) |

0.45 (.0005) |

-0.34 (.0000) |

||||

|

НЕПРЯМЫЕ ЭФФЕКТЫ (ab): |

Материальные лишения |

Материальные лишения |

Психологические ресурсы |

||||

|

Расходы на социальную защиту |

-1 sd |

-0.39 |

-0.25 |

-0.45 |

|||

|

Среднее |

-0.32 |

-0.19 |

-0.29 |

||||

|

+1 sd |

-0.25 |

-0.14 |

-0.13 |

||||

|

ИНДЕКС ММ |

Значение (CI) |

Значение (CI) |

Значение (CI) |

||||

|

Расходы на социальную защиту |

0.26 (0.11,0.41) |

0.19(0.09, 0.29) |

0.64 (0.42, 0.87) |

||||

Примечание. Зависимые переменные: "a" в моделях 1 и 2 - материальные лишения, в модели 3 -психологические ресурсы; "b" во всех моделях - оценка здоровья. В модели 2 контролируется посредническое воздействие психологических ресурсов, а в модели 3 -непрямое влияние материальных лишений. Расходы на социальную защиту, -1 sd, +1 sd: минус, плюс одно стандартное отклонение. Индекс ММ - Index of Moderated Mediation -показатель влияния Модератора (2-го уровня) на Медиацию (посреднический эффект 1го уровня); CI, доверительный интервал - 95% Monte Carlo confidence interval. N1 (индивиды) = около 41500; N2 (страны) = 27.

мерно распределяются по соци альной (и демографической) структуре (в среднем для изучавшихся стран): они усугубляются по мере снижения уровня образования (гамма -0.49 p<0.0000). Проблема низкого уровня жизни населения с большей остротой стоит в менее развитых странах Европы, которые расходуют на обеспечение социальных гарантий небольшие по европейским стандартам суммы (-0.48, p<0.0000). Именно в этих странах, как пока- зывает межуровневая интеракция, фиксирующая воздействие на депривацию переменной взаимодействия образования с социальными расходами, менее образованные слои сталкиваются с большими материальными трудностями (0.39, p<0.0021). При высоком уровне государственных социальных гарантий связь между образованием и лишениями ослабевает. Уравнение «b» показывает, что материальное благополучие играет су- щественную роль в снижении рисков неудовлетворительного состояния здоровья (0.67, p<0.0000), даже после контроля демографии и образования.

Согласно модели 5, образование обусловливает материальное благополучие, а оно — здоровье, так что лишения являются медиатором (ab) образовательных неравенств. Такие медиативные эффекты проявляются в изучавшихся странах с разной отчетливостью и зависят от контекстуального фактора — бюджетных расходов на социальные нужды. Об этом говорит индекс ММ (Index of Moderated Mediation — показатель влияния Модератора 2-го уровня на Медиацию, посреднический эффект 1-го уровня), равный 0.26 (указывает на различие посреднических эффектов в двух странах — с самыми высокими и самыми низкими социальными расходами) и оказавшийся статистически значимым (доверительный интервал не содержит нулевого значения, его границы от 0.11 до 0.41). В таблице приводятся также медиативные эффекты при среднем значении контекстуального фактора, а также при отклонении от него на одно стандартное отклонение (sd) в сторону уменьшения и в сторону увеличения. Если при невысоких государственных расходах в области социальной политики (-1 sd) посреднический эффект равняется -0.39, при средних снижается до -0.32, то при высоких (+1 sd) опускается еще больше и становится -0.25 (коэффициенты говорят о различиях оценок здоровья у респондентов с самыми низкими и высокими показателями образования).

Анализ двух параллельных медиативных эффектов, связанных с материальными лишениями и психологическими ресурсами, как это было представлено на рисунке 3, отражают модели 6 и 7. На индивидуальном уровне они полностью идентичны, различаясь, однако, особенностями контекстуальной модерации — в первой из них рассматривается влияние социальных расходов на посредничество через лишения, но — в отличие от пятой модели — при контроле психологической медиации, а во второй, наоборот, воздействие этих расходов на психологическое посредничество при контроле непрямых депривационных эффектов.

Все зависимости, описанные при обсуждении материалистического посредничества в пятой модели, сохраняются и после того, как в уравнении учитывается дополнительно психологическая медиация, — об этом свидетельствуют коэффициенты, характеризующие модель 6. В то же время, такие зависимости теперь становятся заметно менее выразительными: индекс ММ, оставаясь статистически значимым, снижается с 0.26 до 0.19, а сами непрямые материальные эффекты для трех градаций контекстуальных расходов (-1 sd, средние, +1 sd) вместо -0.39/-0.32/-0.25 оказываются, вследствие снижения, равными -0.25/-0.19/-0.14.

Согласно модели 7 (регрессия «a»), психологические ресурсы, как и угрозы материальных лишений, неравномерно распределяются по социальной структуре, оказываясь в дефиците у людей с невысоким уровнем образования (гамма 0.15, p<0.0000), что было в особенности характерно для стран со слабым социальным государством (межуровневая интеракция образования и государственных расходов -0.34, p<0.0000). Наличие этих ресур- сов (регрессия «b») в свою очередь способствует хорошему самочувствию (коэффициент -1.90, p<0.0000). Психологическая медиация (ab), как показывает индекс модерирующего влияния контекста на ее проявление в разных странах Европы, очень сильно отличается при низком и высоком уровне социальных расходов (его значение 0.64, доверительный интервал от 0.42 до 0.87). Так, в странах с невысокими расходами на социальную защиту (-1 sd) значение непрямого психологического эффекта (даже после контроля депривационного посредничества) равняется -0.45, снижаясь по мере повышения этих расходов, сначала до -0.29 при среднем их уровне, а затем и до -013, что соответствует высоким расходам (+1 sd).

Результаты, полученные с помощью моделей 5-7, подтверждают предположения, выдвинутые в современной научной литературе, согласно которым одним из важнейших медиаторов социально-структурных неравенств в здоровье выступают материальные лишения, причем такие эффекты обнаруживаются не только в менее развитой части Европы, но и в самых передовых странах с высокими показателями развития экономики, уровня жизни и социальных гарантий со стороны государства. Правда, при контроле психологических посреднических эффектов, материальная медиация образовательных неравенств в здоровье заметно сокращается, что, возможно, связано с существованием еще одной линии непрямой детерминации этих неравенств — посредничества психологических ресурсов не только напрямую от образовательных различий, но и через цепочку, включающую материальную депривацию. Отметим также, что представленный анализ подтверждает полученное нами в другой работе (Русинова, Сафронов 2018) заключение о сильных медиативных эффектах психологических свойств, объясняющих социально-структурные различия в здоровье, которые характерны главным образом для относительно менее развитых европейских стран.

Две линии психологической медиации

Описанные выше закономерности, в согласии с отдельными работами наших предшественников, указывают на возможность существования двух линий психологической детерминации, опосредующих неравенства в здоровье по образованию. Анализ этого соображения осуществлялся в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 4. В каждой из изучавшихся стран рассматривались медиаторы материальных лишений и психологических свойств, но, в отличие от предшествующего подхода, они считались не параллельными, а последовательными посредниками. В соответствии со схемой зависимость между образовани-

Рис. 4. Аналитическая схема тройной медиации неравенств в здоровье по образованию в каждой из изучавшихся стран

ем и здоровьем может объясняться тройной медиацией: через материальные лишения, через психологические ресурсы, а также по цепочке — сначала лишения, затем психология. Другими словами, психологические резервы могут выступать посредником не только между образованием и здоровьем, но и между материальными лишениями и здоровьем.

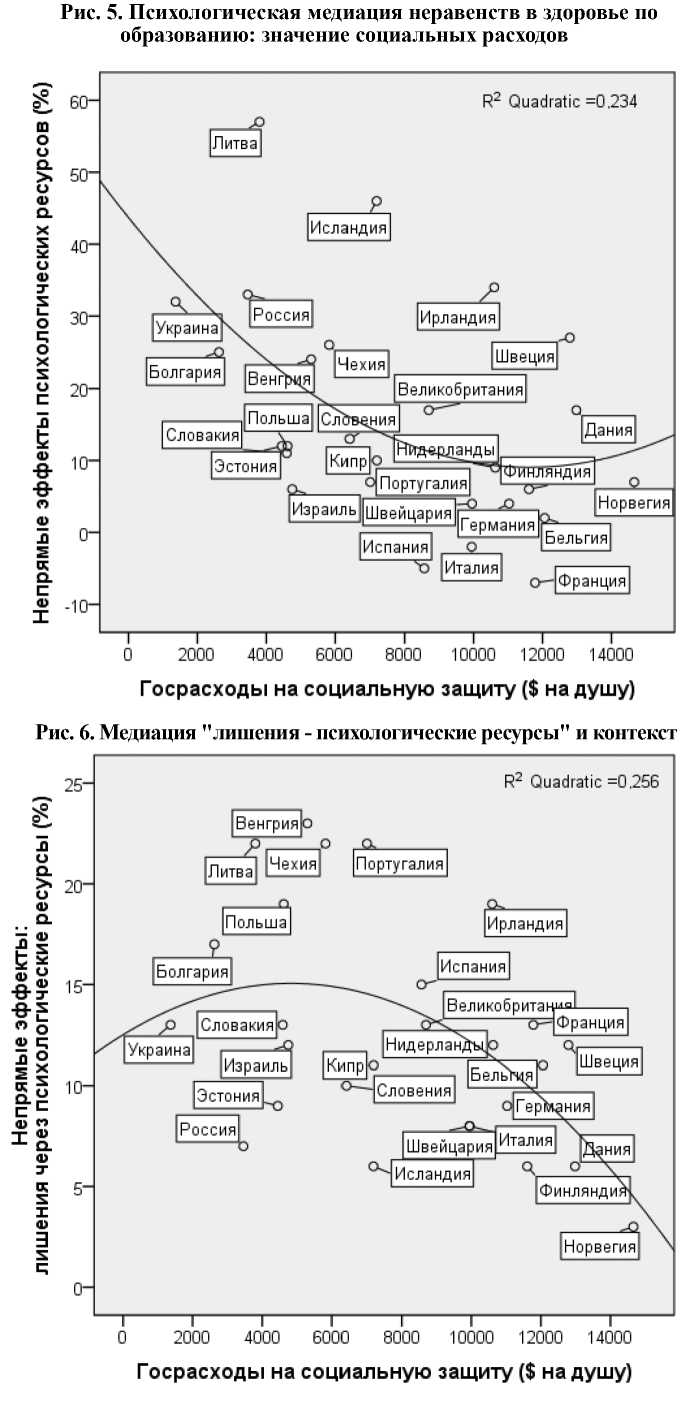

Генерализация результатов анализа отмеченных медиаций для всех рассматривавшихся стран представлена на рисунках 5 и 6. На первом из них приведены значения непрямых психологических эффектов (в процентах от общего эффекта), остающихся после контроля материального посредника и посреднического влияния личностных ресурсов на связь между лишениями и здоровьем, в их зависимости от контекстуального фактора — расходов государства на социальную защиту.

Посреднические психологические влияния, объясняющие ухудшение самочувствия у людей с низким образованием, особенно заметно проявляются, как правило, в ряде стран Центральной и Восточной Европы, таких как Литва (57%), Россия (33%), Украина (32%), Чехия (26%), Болгария (25%) и Венгрия (24%) — все они отличаются невысокими показателями социальных расходов. Но есть отдельные исключения, нарушающие эту зависимость, — высокие процентные показатели были зафиксированы в Исландии (46%), Ирландии (34%) и Швеции (27%), в которых расходы на социальную защиту находятся на среднем или выше среднего уровнях по европейским меркам. Во многих развитых странах, расходующих на социальную защиту значительные средства, психологические посреднические эффекты оказались очень слабыми. Например, в Бельгии (2%), Швейцарии и Германии (по 4%), Финляндии и Израиле (по 6%), Норвегии (7%) и Нидерландах (9%) (во Франции, Испании и Италии процентные показатели оказались с отрицательным знаком, поскольку недостаток психологических ресурсов встречается здесь и у образованных слоев, однако их значения совсем невелики — эффекты можно считать несущественными).

Хотя показатели психологической медиации для стран заметно варьируют, не подчиняясь строгой зависимости от фактора социальных расходов,

различия между ними все же достаточно отчетливо с этим фактором линейно связаны (Pearson's r = -0.44, p<0.022; квадратичная функция, представленная на рисунке, лишь немногим лучше описывает эту связь). Чем меньше тратят в стране на социальную защиту,

тем с большей отчетливостью проявляется опосредованное влияние образования на здоровье — через переменную психологических резервов.

Рисунок 6 также представляет зависимость между посредническими психологическими эффектами в ев-

ропейских странах (вновь выраженных в процентах от общих эффектов) и расходами на социальные нужды, однако в этом случае речь идет о медиации, объясняющей образовательные различия в здоровье, связанные дополнительно с еще одним посредником — материальными лишениями (линия медиации на схеме, включающая два медиатора).

Как видно на рисунке, два последовательных медиатора, материальных лишений и личностных качеств, вносят свой — не сильный, но заметный во многих странах — вклад в объяснение того, почему происходит нарастание рисков здоровью при снижении уровня образования. С наибольшей ясностью такое влияние можно обнаружить в странах со слабой социальной защитой, среди которых особенно выделяются Венгрия (23%), Литва и Чехия (по 22%), Польша (19%) и Болгария (17%) (но также и в отдельных странах с более высокими расходами — Португалии (22%) и Ирландии (19%)). В наименьшей мере оно проявляется в таких странах, как Норвегия (3%), Дания, Финляндия и Исландия (по 6%), Италия и Швейцария (по 8%), Германия (9%), многие из которых отличаются высокими показателями такой защиты. Это наблюдение подтверждается корреляционной зависимостью между показателями медиации и расходов, которая оказалась хотя и не очень сильной, но все же статистически значимой (Pearson's r = -0.45, p<0.019): с ростом затрат бюджета на социальную защиту наблюдается сокращение посреднического влияния через два медиатора (параболическая функция, изображенная на рисунке, ненамного лучше объясняет эту связь).

Полученные нами факты не подтверждают высказывавшихся в некоторых работах утверждений о скромной роли психологической медиации в объяснении образовательных различий в состоянии здоровья в том случае, когда учитывается посредническое влияние материальных условий жизни. Во многих странах, включая наиболее развитые на европейском континенте, материальные лишения, выпадающие на долю людей с низким уровнем образования, действительно выступают посредником, отчасти проясняющим причины этих различий. Посредничество материальных условий приобретает дополнительную значимость, если учесть, что с ними связана и одна из линий психологической медиации — через последовательное развертывание непрямых влияний, идущее через материальные лишения к психологическим резервам.

В то же время, даже при контроле всех этих посреднических эффектов, личностные качества проявляются в качестве медиатора очень отчетливо. Правда, сильные психологические эффекты характерны, как правило, только для европейских стран с относительно невысоким развитием экономики, уровнем жизни и слабым социальным государством.

Российские особенности и европейские закономерности: заключительные замечания

Многие из бывших социалистических стран и советских республик заметно отличаются от развитых государств в Западной и Северной Европе, уступая им по показателям здоровья населения. И особенно сильны такие отличия для России, которая среди изучавшихся двадцати семи стран располагается на последнем месте по представительству среди населения (2580 лет) людей с «хорошим» или «очень хорошим» здоровьем. Если в Швейцарии, Ирландии, Швеции, Норвегии или Дании доля этих людей составляет около 80%, то в Венгрии — 55%, в Литве — 51%, Эстонии —

44%, а на противоположном полюсе на Украине — только 35%, тогда как в нашей стране еще меньше — лишь 32%. При этом в РФ с полной определенностью проявляются неравенства в здоровье, обусловленные социально-экономической стратификацией. Например, среди российских респондентов с высоким образованием (верхние пятнадцать процентов по распределению переменной длительности обучения) о хорошем состоянии здоровья сообщали 42%, а при низком образовании (нижние пятнадцать процентов) — всего 13%: разрыв составляет, таким образом, около тридцати процентных пунктов.

Образование, материальные лишения и психологические ресурсы оказывают в РФ, как и в других европейских странах, существенное, статистически значимое влияние на здоровье (при контроле демографии). В отличие от развитых стран, у нас самый мощный дифференцирующий фактор, намного превышающий по силе остальные, — это возраст (стандартизированный регрессионный коэффициент 0.36, p<0.000), свидетельствующий, что у пожилых людей в России самочувствие гораздо хуже, чем у молодых (в Скандинавских странах вследствие социальных гарантий и значительных вложений в здравоохранение возрастные различия более чем скромные). Обладание психологическими ресурсами, помогающими преодолевать трудности жизни, также оказывает сильное независимое воздействие, снижая риски нездоровья (Beta = -0.24, p<0.000). Статистическими значимыми оказались и показатели материальных лишений (0.09, p<0.000) и образования (-0.07, p<0.002). Различия по образованию (при контроле только признака пола Beta = -0.24) существенно сокращаются после включения в регрессионное уравнение индикаторов материальных лишений и психологических качеств, что указывает на возможные посреднические эффекты. В то же время, при учете возраста сильно (почти вдвое) уменьшаются коэффициенты для образования и материальной депривации. Поэтому анализ в России материального посреднического эффекта, в котором контролируется демография, приводит к заключению о его слабом проявлении (значение всего о0.12, но статистически значимое, согласно доверительному интервалу, CI: -0.45, -0.26). Это вовсе не означает, что материальные лишения не играют важной роль при объяснении образовательных неравенств в здоровье, просто в нашей стране их нередко испытывают люди пожилого возраста, у которых к тому же и образование, как правило, ниже, чем в младших возрастных категориях.

Психологическая медиация образовательных неравенств, в согласии с выявленными европейскими закономерностями, проявляется в России с ее низкими социальными расходами (меньше они оказались только на Украине и в Болгарии) с полной определенностью (посреднический эффект = -0.35, CI: -0.45, -0.26), даже при контроле непрямого влияния материальных лишений. Важные для здоровья психологические качества, помогающие справляться с жизненными невзгодами, оказываются в дефиците как раз у тех наших сограждан, которые в них больше других нуждаются, — у представителей уязвимых слоев с невысоким социальным статусом. Анализ посреднического влияния через два медиатора показывает, что эта линия проявляется в нашем обществе неотчетливо (эффект -0.06), что связано, по-видимому, с теми же обстоятельствами, которые отмечены нами при рассмотрении скромного материального посредничества.

В целом, обсуждение вопроса о причинах сущест- венных различий в здоровье между слоями российского населения, отличающихся по образовательному статусу, показывает, что один из ключевых факторов неравенств связан с усилением дефицита психологических ресурсов по мере снижения этого статуса. Людям, не получившим хорошего образования, не хватает из-за постоянных тягот бытия веры в себя и возможность перемен к лучшему, способности быстро справляться со стрессами, что в конечном счете негативно отражается на состоянии их здоровья. Наш анализ показывает также, что в таких странах, как Россия, необходимо дальнейшее исследование посреднических связей между образованием и здоровьем, учитывающее не только материальные и психологические медиации, но и более сложные, чем в представленной работе, схемы детерминаций с включением возрастных различий.

Список литературы Психологические ресурсы, материальные лишения и здоровье в Европе: прямое влияние и медиация неравенств по образованию

- Русинова Н. Л., Сафронов В. В. 2018. Психологические медиаторы социальных неравенств в здоровье: "Уверенность в себе" в Европе и России. Социологический журнал. 24 (4): 30-53. DOI: 10.19181/socjour.2018.24.4.6096

- Adler N. E., Boyce T., Chesney M. A., Cohen S., Folkman S., Kahn R. L, Syme S. L. 1994. Socioeconomic status and health: The challenge of the gradient. American Psychologist. 49 (1): 15-24. DOI: 10.1037/0003-066X.49.1.15

- Adler N. E., Snibbe A. C. 2003. The role of psychosocial processes in explaining the gradient between socioeconomic status and health. Current Directions in Psychological Science. 12 (4): 119-123. DOI: 10.1111/1467-8721.01245

- Aldabe B., Anderson R., Lyly-Yrjänäinen M., Parent-Thirion A., Vermeylen G., Kelleher C. C., Niedhammer I. 2011. Contribution of material, occupational, and psychosocial factors in the explanation of social inequalities in health in 28 countries in Europe. Journal of Epidemiology and Community Health. 65 (12): 1123-1131. doi:10.l136/jech.2009.102517

- Bernard P., Charafeddine R., Frohlich K.L., Daniel M., Kestens Y., Potvin L. 2007. Health inequalities and place: a theoretical conception of neighbourhood. Social Science & Medicine. 65 (9): 1839-1852. DOI: 10.1016/j.socscimed.2007.05.037

- Boehm J. K., Chen Y., Williams D. R., Ryff C., Kubzansky L. D. 2015. Unequally distributed psychological assets: Are there social disparities in optimism, life satisfaction, and positive affect? PLoS ONE. 10 (2): e0118066.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0118066

- Boehm J. K., Peterson C., Kivimaki M., Kubzansky L. A. 2011. Prospective Study of Positive Psychological Well-Being and Coronary Heart Disease. Health Psychology. 30 (3): 259-267.

- DOI: 10.1037/a0023124

- Bosma H., Schrijvers C., Mackenbach J. P. 1999. Socioeconomic inequalities in mortality and importance of perceived control: cohort study. British Medical Journal. 319(7223): 1469-1470.

- DOI: 10.1136/bmj.319.7223.1469

- Brunello G., Fort M., Schneeweis N., Winter-Ebmer R. 2016. The causal effect of education on health: what is the role of health behaviors? Health Economics. 25 (3): 314-336.

- DOI: 10.1002/hec.3141

- Daoud N., Soskolne V., Manor O. 2009. Examining cultural, psychosocial, community and behavioural factors in relationship to socioeconomic inequalities in limiting longstanding illness among the Arab minority in Israel. Journal of Epidemiology and Community Health. 63 (5): 351-358.

- DOI: 10.1136/jech.2008.080465

- Dowler E. A., Dobson B. M. 1997. Nutrition and poverty in Europe: an overview. Proceedings of the Nutrition Society. 56 (1A): 51-62.

- DOI: 10.1079/PNS19970009

- Dunn J. R. 2000. Housing and health inequalities: review and prospects for research. Housing Studies. 15 (3): 341-366.

- DOI: 10.1080/02673030050009221

- Elgar F., Pförtner T-K., Moor I., De Clercq B., Stevens G. W. J. M., Currie C. 2015. Socioeconomic inequalities in adolescent health 2002-2010: a time-series analysis of 34 countries participating in the Health Behaviour in School-aged Children study. Lancet. 385(9982): 2088-2095.

- DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61460-4

- ESS 2012. ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data. Data file edition 2.3. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=6

- ESS 2014. Weighting European Social Survey Data. URL: https://www.europeansocialsurvey. org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf

- Festin K., Thomas K., Ekberg J., Kristenson M. 2017. Choice of measure matters: A study of the relationship between socioeconomic status and psychosocial resources in a middle-aged normal population. PLoS ONE. 12 (8): e0178929.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0178929

- Fritzell J., Rehnberg J., Hertzman J. B., Blomgren J. 2015. Absolute or relative? A comparative analysis of the relationship between poverty and mortality. International Journal of Public Health. 60 (1): 101-110.

- DOI: 10.1007/s00038-014-0614-2

- Fusco A., Guio A-C., Marlier E. 2013. Building a material deprivation index in a multinational context: lessons from the EU experience. In: Bérenger V., F. Bresson (eds.). Poverty and social exclusion around the Mediterranean Sea. New York: Springer; pp. 43-71.

- DOI: 10.1007/978-1-4614-5263-8_2

- Gallo L. C., Bogart L. M., Vranceanu A-M., Matthews K. A. 2005. Socioeconomic Status, Resources, Psychological Experiences, and Emotional Responses: A Test of the Reserve Capacity Model. Journal of Personality and Social Psychology. 88 (2): 386-399.

- DOI: 10.1037/0022-3514.88.2.386

- Gallo L. C, Matthews K. A. 2003. Understanding the association between socioeconomic status and physical health: Do negative emotions play a role? Psychological Bulletin. 129 (1): 10-51.

- DOI: 10.1037/0033-2909.129.1.10

- Goldman N. 2001. Social inequalities in health: Disentangling the underlying mechanisms. Annals of the New York Academy of Sciences. 954 (1): 118-139.

- DOI: 10.1111/j.1749-6632.2001.tb02750.x

- Granström F., Molarius A., Garvin P., Elo S., Feldman I., Kristenson M. 2015. Exploring trends in and determinants of educational inequalities in self-rated health. Scandinavian Journal of Public Health. 43 (7): 677-686.

- DOI: 10.1177/1403494815592271

- Groffen D. A. I., Bosma H., Tan F. E. S., van den Akker M., Kempen G. I. J. M., van Eijk J. Th. M. 2011. Material vs. psychosocial explanations of old-age educational differences in physical and mental functioning. European Journal of Public Health. 22 (4): 587-592.

- DOI: 10.1093/eurpub/ckr063

- Guio A-C., Gordon D., Marlier E. 2012. Measuring material deprivation in the EU: indicators for the whole population and child-specific indicators. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

- Hatch S. L., Dohrenwend B. P. 2007. Distribution of traumatic and other stressful life events by race/ethnicity, gender, SES and age: a review of the research. American Journal of Community Psychology. 40 (3-4): 313-332.

- DOI: 10.1007/s10464-007-9134-z

- Hayes A. F. 2018. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. 2nd ed. New York, London: The Guilford Press.

- Hoven H., Siegrist J. 2013. Work characteristics, socioeconomic position and health: a systematic review of mediation and moderation effects in prospective studies. Occupational and Environmental Medicine. 70 (9): 663-669.

- DOI: 10.1136/oemed-2012-101331

- Huppert F., Marks N., Michaelson J., Vázquez C., Vittersø J. 2013. European Social Survey Round 6 Module on Personal and Social Wellbeing - Final Module in Template. London: Centre for Comparative Social Surveys, City University London.

- Infurna F. J., Gerstorf D., Zarit S. H. 2011. Examining dynamic links between perceived control and health: Longitudinal evidence for differential effects in midlife and old age. Developmental Psychology. 47 (1): 9-18.

- DOI: 10.1037/a0021022

- International Labour Organization 2014. World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice. International Labour Office - Geneva: ILO.

- Kaplan G. A., Pamuk E. R., Lynch J. W., Cohen R. D., Balfour J. L. 1996. Inequality in income and mortality in the United States: Analysis of mortality and potential pathways. British Medical Journal. 312 (7037): 999-1003.

- DOI: 10.1136/bmj.312.7037.999

- Kawachi I., Subramanian S. V., Almeida-Filho N. 2002. A glossary for health inequalities. Journal of Epidemiology and Community Health. 56 (9): 647-652.

- DOI: 10.1136/jech.56.9.647

- Kröger H., Pakpahan E., Hoffmann R. 2015. What causes health inequality? A systematic review on the relative importance of social causation and health selection. European Journal of Public Health. 25 (6): 951-960.

- DOI: 10.1093/eurpub/ckv111

- Laaksonen M., Roos E., Rahkonen O., Martikainen P., Lahelma E. 2005. Influence of material and behavioural factors on occupational class differences in health. Journal of Epidemiology and Community Health. 59 (2): 163-169.

- DOI: 10.1136/jech.2003.019323

- Lynch J. W., Smith G. D., Kaplan G. A., House J. S. 2000. Income inequality and mortality: importance to health of individual income, psychosocial environment, or material conditions. British Medical Journal. 320(7243): 1200-1204.

- DOI: 10.1136/bmj.320.7243.1200

- Macintyre S., Ellaway A., Hiscock R., Kearns A., Der G., McKay L. 2003. What features of the home and the area might help to explain observed relationships between housing tenure and health? Evidence from the west of Scotland. Health & Place. 9 (3): 207-218.

- DOI: 10.1016/S1353-8292(02)00040-0

- Mackenbach J., de Jong J. P. 2018. Health Inequalities: an Interdisciplinary Exploration of Socioeconomic Position, Health and Causality. Amsterdam: FEAM/ALLEA Committee on Health Inequalities.

- Mackenbach J. P., Kulhánová I., Artnik B., Bopp M., Borrell C., Clemens T., et al. 2016. Changes in mortality inequalities over two decades: register based study of European countries. British Medical Journal. 353: i1732.

- DOI: 10.1136/bmj.i1732

- Mackenbach J. P., Stirbu I., Roskam A. J., Schaap M. M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A. E.; European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health (2008). Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. New England Journal of Medicine. 358 (23): 2468-2481.

- DOI: 10.1056/NEJMsa0707519

- Mackenbach J. P., Valverde J. R., Artnik B., et al. 2018. Trends in health inequalities in 27 European countries. Proceedings of the National Academy of Sciences. 115 (25): 6440-6445.

- DOI: 10.1073/pnas.1800028115

- Marmot M. G. 2004. The status syndrome. How social standing affects our health and longevity. New York: Henry Holt & Company.

- Marmot M. (consortium lead) 2013. Health inequalities in the EU - Final report of a consortium. European Union: European Commission Directorate-General for Health and Consumers.

- DOI: 10.2772/34426

- Marmot M., Wilkinson R. G. 2001. Psychosocial and material pathways in the relation between income and health: a response to Lynch et al. British Medical Journal. 322(7296): 1233-1236.

- DOI: 10.1136/bmj.322.7296.1233

- Matthews K. A., Gallo L. C. 2011. Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health. Annual Review of Psychology. 62: 501-530.

- DOI: 10.1146/annurev.psych.031809.130711

- Matthews K. A., Gallo L. C., Taylor S. E. 2010. Are psychosocial factors mediators of socioeconomic status and health connections? A progress report and blueprint for the future. Annals of the New York Academy of Sciences. 1186 (1): 146-173.

- DOI: 10.1111/j.1749-6632.2009.05332.x

- McDonough P., Berglund P. 2003. Histories of poverty and self-rated health trajectories. Journal of Health and Social Behavior. 44 (2): 198-214.

- DOI: 10.2307/1519808

- McLeod J. D., Kessler R. C. 1990. Socioeconomic status differences in vulnerability to undesirable life events. Journal of Health and Social Behavior. 31 (2): 162-172.

- DOI: 10.2307/2137170

- Moor I., Günther S., Knöchelmann A., Hoebel J., Pförtner T-K., Lampert T., Richter M. 2018. Educational inequalities in subjective health in Germany from 1994 to 2014: a trend analysis using the German Socio-Economic Panel study (GSOEP). British Medical Journal Open. 8 (6): e019755.

- DOI: 10.1136/bmjopen-2017-019755

- Moor I., Rathmann K., Stronks K., Levin K., Spallek J., Richter M. 2014. Psychosocial and behavioural factors in the explanation of socioeconomic inequalities in adolescent health: a multilevel analysis in 28 European and North American countries. Journal of Epidemiology and Community Health. 68 (10): 912-921.

- DOI: 10.1136/jech-2014-203933

- Moor I., Spallek J., Richter M. 2017. Explaining socioeconomic inequalities in self-rated health: a systematic review of the relative contribution of material, psychosocial and behavioural factors. Journal of Epidemiology and Community Health. 71 (6): 565-575.

- DOI: 10.1136/jech-2016-207589

- Pförtner T-K., Elgar F. J. 2016. Widening inequalities in self-rated health by material deprivation? A trend analysis between 2001 and 2011 in Germany. Journal of Epidemiology and Community Health. 70 (1): 82-89.

- DOI: 10.1136/jech-2015-205948

- Ploubidis G. B., DeStavola B. L., Grundy E. 2011. Health differentials in the older population of England: an empirical comparison of the materialist, lifestyle and psychosocial hypotheses. BMC Public Health. 11 (390).

- DOI: 10.1186/1471-2458-11-390

- Rasmussen H. N., Scheier M. F., Greenhouse J. B. 2009. Optimism and physical health: A meta-analytic review. Annals of Behavioral Medicine. 37 (3): 239-256.

- DOI: 10.1007/s12160-009-9111-x

- Raudenbush S. W., Bryk A. S. 2002. Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Richter M., Moor I., van Lenthe F. J. 2012. Explaining socioeconomic differences in adolescent self-rated health: the contribution of material, psychosocial and behavioural factors. Journal of Epidemiology and Community Health. 66 (8): 691-697.

- DOI: 10.1136/jech.2010.125500

- Robb K. A., Simon A. E., Wardle J. 2009. Socioeconomic disparities in optimism and pessimism. International Journal of Behavioral Medicine. 16 (4): 331-338.

- DOI: 10.1007/s12529-008-9018-0

- Rockwood N. J. 2017. Advancing the Formulation and Testing of Multilevel Mediation and Moderated Mediation Models. (MA Thesis). Columbus, Ohio: The Ohio State University.

- Sacker A., Bartley M., Firth D., Fitzpatrick R. 2001. Dimensions of social inequality in the health of women in England: occupational, material and behavioural pathways. Social Science and Medicine. 52 (5): 763-781.

- DOI: 10.1016/S0277-9536(00)00176-3

- Schmitz A. L., Pförtner T-K. 2017. Health inequalities in old age: the relative contribution of material, behavioral and psychosocial factors in a German sample. Journal of Public Health. 40 (3): e235-e243.

- DOI: 10.1093/pubmed/fdx180

- Schrijvers C. T., Stronks K., van de Mheen H. D., Mackenbach J. P. 1999. Explaining educational differences in mortality: the role of behavioral and material factors. American Journal of Public Health. 89 (4): 535-540.

- DOI: 10.2105/AJPH.89.4.535

- Skalická V., van Lenthe F., Bambra C., Krokstad S., Mackenbach J. 2009. Material, psychosocial, behavioural and biomedical factors in the explanation of relative socio-economic inequalities in mortality: evidence from the HUNT study. International Journal of Epidemiology. 38 (5): 1272-1284.

- DOI: 10.1093/ije/dyp262

- Stronks K., van de Mheen H. D., Looman C. W. N., Mackenbach J. P. 1996. Behavioural and structural factors in the explanation of socio-economic inequalities in health: an empirical analysis. Sociology of Health & Illness. 18 (5): 653-674.

- DOI: 10.1111/1467-9566.ep10934524

- Thomson H., Thomas S., Sellstrom E., Petticrew M. 2013. Housing improvements for health and associated socio-economic outcomes. Cochrane Database Systematic Reviews. 28 (2): CD008657.

- DOI: 10.1002/14651858.CD008657.pub2

- Tøge A. G., Bell R. 2016. Material deprivation and health: a longitudinal study. BMC Public Health. 16 (747).

- DOI: 10.1186/s12889-016-3327-z

- Townsend P. 1979. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Berkeley: University of California Press.

- Van Lenthe F. J., Brug J., Mackenbach J. P. 2005. Neighbourhood inequalities in physical inactivity: the role of neighbourhood attractiveness, proximity to local facilities and safety in the Netherlands. Social Science & Medicine. 60 (4): 763-775.

- DOI: 10.1016/j.socscimed.2004.06.013

- Van Lenthe F. J., Gevers E., Joung I. M., Bosma H., Mackenbach J. P. 2002. Material and behavioral factors in the explanation of educational differences in incidence of acute myocardial infarction: the Globe study. Annals of Epidemiology. 12 (8): 535-542.

- DOI: 10.1016/S1047-2797(01)00279-4

- Van Oort F. V., van Lenthe F. J., Mackenbach J. P. 2005. Material, psychosocial, and behavioural factors in the explanation of educational inequalities in mortality in The Netherlands. Journal of Epidemiology and Community Health. 59 (3): 214-220.

- DOI: 10.1136/jech.2003.016493

- Wilkinson R. G. 1997. Socioeconomic determinants of health - Health inequalities: Relative or absolute material standards? British Medical Journal. 314 (7080): 591-595.

- DOI: 10.1136/bmj.314.7080.591

- World Bank 2012. World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/data/ reports.aspx?source=2&series=SL.GDP.PCAP.EM.KD&country=WLD