Психотерапевтические приемы при проведении лечебно-профилактических мероприятий в рамках деонтологического поведения врача-стоматолога-терапевта

Автор: Савина Екатерина Александровна, Булкина Наталия Вячеславовна, Ломакина Диана Олеговна, Олевская Оксана Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: улучшение межличностного взаимодействия в системе «врач — пациент» путем разработки рекомендаций для дифференцированного деонтологического подхода к пациентам с учетом характерологических особенностей личности. При проведении углубленного клинико-психологического исследования (опросник Леонгарда и клиническая беседа) выявлены характерологические особенности пациентов, что позволило выработать рекомендации, которые способствуют улучшению взаимодействия в системе «врач — пациент». Правильный деонтологический подход с использованием разработанных рекомендаций облегчит понимание врачом-стоматологом алгоритмов поведения пациента и улучшит межличностное взаимодействие в системе «врач — пациент»

Акцентуации характера, клиническая беседа, лечебно-профилактические мероприятия, поведение врача-стоматолога, стоматологическая помощь

Короткий адрес: https://sciup.org/14917386

IDR: 14917386

Текст научной статьи Психотерапевтические приемы при проведении лечебно-профилактических мероприятий в рамках деонтологического поведения врача-стоматолога-терапевта

Введение. Стоматологическое здоровье является важной составляющей общего здоровья человека. Состояние полости рта сказывается не только на физическом, но и на социальном и психологическом функционировании человека. Неприятный запах изо рта, нарушение дикции, некрасивая улыбка, нарушение вкусового восприятия становятся причиной неуверенности в себе, заниженной самооценки и прочих комплексов.

Согласно определению ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов [1]. Стоматологическое здоровье — это целый комплекс анатомофизиологического, психического, психологического и социально-бытового компонентов, которые участвуют в выполнении жевательной, фонетической, эстетической и дикционной функций, способствующих функциональному и психологическому комфорту.

По данным С. А. Рабиновича (2000), амбулаторные стоматологические вмешательства у 99,5% пациентов сопровождаются болевыми реакциями разной степени выраженности. Пережитые болевые ощущения во время стоматологического лечения или ожидание их — причина эмоционального напряжения на приеме у врача-стоматолога. От 5 до 14% населения ряда стран (Швеция, США) совсем не обращаются к стоматологу из-за страха [2]. По данным опроса общественного мнения, проведенного центром РОМИР-Мониторинг, по всероссийской репрезентативной выборке с участием 1600 человек 53% россиян боятся лечить зубы, причем и мужчины, и женщины имеют равный уровень страха перед посещением стоматолога [3]. Каждому уровню протекания страха присуща специфическая связь с типологическими, психологическими и социально-психологическими особенностями личности [4]. Пренебрежительное отношение к психологическим аспектам во время лечения способствует образованию группы так называемых трудных больных, которые годами безуспешно лечатся то в одной, то в другой клинике [5]. Наличие стоматофобии приводит к систематическому необ-ращению за стоматологической помощью, несвоевременному обращению за стоматологической помощью, невыполнению рекомендаций врача дома и незавершению начатого лечения. Гигиеническое состояние полости рта у них ухудшается,

Адрес: 410018, г. Саратов, ул. Саловская, 5, кв. 92.

Тел.: 8-937-145-77-97.

увеличивается микробная обсемененность, прогрессируют заболевания зубов и пародонта, что неизбежно ухудшает общее состояние организма. На сегодняшний день установлена взаимосвязь между одонтогенной инфекцией и заболеваниями дыхательной системы (пневмония), кардиоваскулярными заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет). По данным И. В. Фирсовой (2009), комплаентность и мотивация взаимосвязаны; в большинстве случаев визит к стоматологу необходим при острой боли (58,9%), 31,1 % посещают стоматолога запланированно, а с целью профилактического осмотра обратились бы всего 22,8% респондентов [6].

Данная ситуация прямо или косвенно ухудшает качество жизни. В связи с этим целью нашего исследования является улучшение межличностного взаимодействия в системе «врач — пациент» путем разработки рекомендаций для дифференцированного деонтологического подхода к пациентам с учетом характерологических особенностей личности.

Методы. Исследование проводилось методами анкетирования, клинической беседы и клинического осмотра. Анкетирование проводилось при помощи разработанного нами опросника, характерологические особенности пациента определяли во время клинической беседы «врач — пациент». Акцентуации характера выявляли с помощью опросника Леонгар-да в модификации Шмишека [7, 8].

Клиническое обследование включало индексную оценку состояния тканей зубов и тканей пародонта: определялся индекс интенсивности кариеса зубов (КПУ), упрощенный индекс гигиены полости рта (УИГ), индекс гингивита (ПМА), уровень стоматологической помощи (УСП).

Статистическая обработка производилась с помощью программ Statistika 6.0, SPSS for Windows. Определяли среднее и стандартную ошибку среднего. Достоверность результатов оценивалась статистически, определялся коэффициент корреляции Пирсона.

Анкетировали и проводили объективное обследование 137 человек: 59 мужчин и 78 женщин, в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст 18,5±0,14 года). 62,16% опрошенных родились и проживают в Саратове и Саратовской области; 37,84% приехали на учебу из других регионов и проживают в течение в среднем двух лет в Саратове.

Результаты. Анализ анкет показал: 70,3% опрошенных чистят зубы 2 раза в день, но треть опрошенных (29,7%) 1 раз в день. Среднее время чистки зубов у 70,3% составляет 3 минуты; у 18,9% — 2 минуты; у 10,8% — 1 минута. 78,4% опрошенных правильно считают, что движения при чистке зубов должны быть выметающими: от десны к зубу; 97,3% считают, что зубы надо очищать со всех сторон; лишь 2,7% считают, что только с жевательной поверхности.

Выявлен низкий уровень использования дополнительных предметов гигиены полости рта. Так, зубной нитью (флоссом) регулярно пользуются лишь 8,1% опрошенных, изредка — 37,8% и вообще не используют зубную нить 54,1% опрошенных. Употребляют жевательную резинку без сахара регулярно 78,4%, остальные 21,6% изредка.

При выборе зубной пасты 56,8% опрошенных руководствуются советом стоматолога, 27% рекламой, 5,4% — ценой и 10,8% — вообще безразлично, какой зубной пастой они пользуются. 45,9% считают, что у них есть изменение цвета зубов. При объективном осмотре изменения выявлены лишь у 5,2% опрошенных, при этом 64,9% регулярно пользуются отбеливающими зубными пастами; это свидетельствуют о необоснованном их применении.

70,3% опрошенных считают свою улыбку привлекательной, а уверены в здоровье своих зубов лишь 43,2% опрошенных, и 67,6% опрошенных хотели бы что-либо изменить в своей улыбке. Следовательно, по данным самооценки, более половины опрошенных нуждаются в помощи стоматолога.

Симптомы заболеваний десен известны 78,4% респондентов; 67,6% опрошенных уверены в здоровье своих десен, однако кровоточивость десен во время чистки зубов имеется у 37,8% человек, то есть, зная симптомы заболеваний десен и имея кровоточивость десен, менее чем одна десятая опрошенных, 8,1 %, обращаются к стоматологу по поводу лечения кровоточивости десен.

Соблюдают рекомендованные сроки профилактических стоматологических осмотров (1 раз в полгода) 15,54% респондентов: из них 8,1% посещают стоматолога с целью лечения зубов; 84,46% посещают стоматолога 1 раз в 3–5 лет с целью профилактического осмотра зубов, и 37,8% из них проводят лечение зубов. Две трети опрошенных, 64,9%, посещают стоматолога только при возникновении у них острой боли. Данная ситуация указывает на наличие психологических, социальных и других причин, которые приводят к необращению за стоматологической помощью.

Большинство опрошенных, 70,3%, предпочитают обращаться за стоматологической помощью в частные стоматологические клиники. При этом 70,3% наблюдаются у одного врача-специалиста, а 29,7% обращаются к разным специалистам, что косвенно указывает на неудовлетворенность предыдущим стоматологическим приемом. Такими причинами служат: страх перед стоматологическими вмешательствами — 48,6%, высокая стоимость лечения — 44,8% и нехватка времени — 6%.

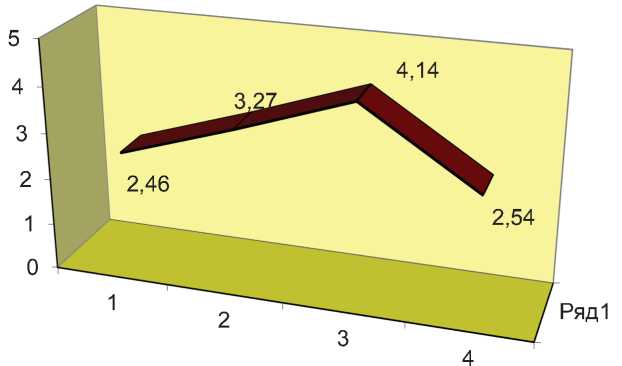

У большинства респондентов, по данным анкетирования, перед стоматологическим приемом и во время него отмечается нарастание беспокойства, которое было предложено пациентам оценить по десятибалльной шкале. Так, если пациент планирует посетить стоматолога завтра, уровень беспокойства варьирует в зависимости от цели посещения: с целью профилактического осмотра — 1,27±0,1 балла, перед отбеливанием либо профессиональной гигиеной полости рта — 1,78±0,25 балла, с целью лечения — 2,05±0,25 балла. Максимальный уровень беспокойства отмечается у пациентов перед удалением зубов — 4,95±0,55 балла (здесь и далее данные представлены в формате M±m).

На протяжении стоматологического приема уровень беспокойства тоже изменяется: при ожидании приема — 2,46±0,34 балла (рис. 1 (1)); сидя в кресле у врача-стоматолога — 3,27±0,41 балла (рис. 1 (2)) и достигает максимального уровня непосредственно перед проведением анестезии — 4,14±0,49 балла (рис. 1 (3)), далее отмечается снижение уровня беспокойства до 2,54±0,34 балла после проведения анестезии во время лечения (рис. 1 (4)).

Изменение уровня беспокойства во время стоматологического приема. По оси ординат приведены средние значения по данным анкетирования разработанным нами опросником (значение среднее выражено в баллах). На оси абсцисс отмечены: 1 – средний уровень беспокойства при ожидании приема ко врачу-стоматологу; 2 – сидя в кресле у врача-стоматолога; 3 – непосредственно перед проведением анестезии; 4 – после проведения анестезии во время лечения

Таким образом, для улучшения оказания стоматологической помощи и профилактики стоматофобии необходимо изучать и правильно оценивать особенности психологического статуса пациента с целью выработки индивидуального подхода и определения последующей тактики проведения лечебно-профилактических мероприятий. Одним из параметров для оценки психологического статуса служат акцентуации характера, для определения которых применяется опросник Леонгарда (1976) (в модификации Шмишека).

В опроснике 10 шкал, соответствующих 10 типам акцентуированных личностей, 88 вопросов с вариантами ответов «да» и «нет». Основные характерологические особенности определяются во время клинической беседы; у одного человека может быть несколько акцентуированных черт характера.

Анализ анкет показал: у 46% опрошенных наблюдалась гипертимная акцентуация характера. Эффективно-экзальтированная акцентуация встречалась в 19% случаев; циклотимная в 16%; эмотивная в 13,1 %; застревающая в 13,1 %; демонстративная в 10,9%; педантичная в 5,1%; дистимическая в 4,4%, тревожно-боязливая в 3,6%; возбудимая в 2,9%.

Общее врачебное впечатление складывалось в процессе клинической беседы (душевный статус пациента, привычки, склонности, радости, трудности, привязанности). В процессе беседы наблюдали за манерой общения пациента, его поведением с окружающими, оценивали характер жалоб.

На основании результатов тестирования опросником Леонгарда и данных клинической беседы паци-

Таблица 1

Итоговое распределение пациентов по группам в зависимости от акцентуации характера

|

Акцентуация характера |

Результаты теста |

Итоговая клиническая оценка |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Гипертимная |

63 |

46 |

52 |

38 |

|

Эффективно-экзальтированная |

26 |

19 |

16 |

11,7 |

|

Циклотимная |

22 |

16 |

18 |

13,1 |

|

Эмотивная |

18 |

13,1 |

11 |

8 |

|

Застревающая |

18 |

13,1 |

10 |

7,3 |

|

Демонстративная |

15 |

10,9 |

9 |

6,6 |

|

Педантичная |

7 |

5,1 |

6 |

4,4 |

|

Дистимическая |

6 |

4,4 |

6 |

4,4 |

|

Тревожно-боязливая |

5 |

3,6 |

6 |

4,4 |

|

Возбудимая |

4 |

2,9 |

3 |

2,2 |

|

Всего |

137 |

100 |

||

ента относили к той или иной группе лиц с акцентуированными чертами характера (табл. 1).

Тестирование и клинико-психологическое исследование во время беседы «врач — пациент» позволило выявить основные свойства и характерологические особенности у пациентов данных групп.

Пациенты с гипертимной акцентуацией характера на приеме легко входят в контакт, дружелюбны со всеми, постоянно о чем-то говорят, легко отклоняются от темы беседы. Вдохновляются всем новым, красивым, дорогостоящим.

Пациенты с эффективно-экзальтированной акцентуацией легко вступают в контакт, воодушевляются идеей. Пациентам с эффективно-экзальтированной акцентуацией характера присуща аггравация — преувеличение своих переживаний, имеющихся расстройств. Как правило, они не соблюдают все рекомендации либо соблюдают не полностью (отвлекаются на внешние события).

Пациентам с циклотимной акцентуацией свойственны две модели поведения на приеме, которые периодически (циклически) сменяют друг друга. Если пациент пришел на прием в приподнятом настроении, то его поведение будет напоминать поведение пациентов с гипертимной акцентуацией характера (легко входят в контакт, дружелюбны, разговорчивы, легко вдохновляются, уходят от темы беседы). Если же такие пациенты пребывают в пониженном настроении, то им свойственно поведение, как у пациентов с дистимической акцентуацией характера (почти не участвуют в беседе, изредка вставляют замечания после длительных пауз, пассивны, замедленная реакция на все, что выходит за пределы принятых ими норм, трудно входят в контакт, настроены пессимистично; зачастую обращаются к врачам-стоматологам в «крайнем» случае; предпочитают отказ от лечения).

На приеме у пациентов с эмотивной акцентуацией наблюдались раздражительность, стеснительность, душевная ранимость, застенчивость, а также тревожность, неуверенность в себе. Если проявлялась раздражительность, она очень быстро заканчивалась (истощалась). Как правило, они не стремились к достижению наилучшего результаты лечения. Их больше интересовали личные проблемы, чем результат лечения; к лечению относились, можно сказать, пассивно. Они не особо хотели принимать решение, если предстояло выбрать метод лечения. Им не нравилось, что процесс лечения занимает длительное время.

На приеме пациенты с застревающей акцентуацией характера часто либо испытывают трудности в общении, либо слишком общительны. Они выдвигают собственные теории заболеваний и концепции их лечения, часто не соглашаясь с врачом; не считаются с взглядами окружающих. Они могут быть ранимы и нетерпеливы, а могут быть очень спокойны и замкнуты. Движения рук и манера разговора немного наигранны, но они не стараются привлечь к себе внимание. Это их особенная черта — наигранность для самого себя. Обычно имеют на все свою собственную точку зрения.

Пациенты с демонстративной акцентуацией характера старались привлечь к себе внимание не только врача и медицинского персонала, но и окружающих пациентов всевозможными способами. При этом их действия были наигранными, художественными. Бросалось в глаза тщеславие. Они сильно преувеличивали свои болевые ощущения и дискомфорт (аггравация), старались полностью завладеть вниманием окружающих. Оптимистичны. Хорошо владеют собой в любых ситуациях. Хотят максимальной отдачи от врача, повышенного внимания к их проблемам, в том числе и не стоматологического характера. Не испытывают особых трудностей при контакте с врачом. Любят поговорить о личной жизни, при этом стараются вызвать сочувствие или восхищение. Если пациенты не получают, с их точки зрения, «должного» внимания от врача ко всем их проблемам и достижениям, это практически неизбежно вызывает у них негативное отношение к врачу. Склонны к сотрудничеству, если врач правильно с деонтологической точки зрения строит свое поведение с ними.

Пациенты с педантичной акцентуацией характера на приеме собранны, скрупулезны, аккуратны, мелочны, корректны. Четко следуют инструкциям, рекомендациям. Требовательны как к другим, так и к себе. Им важна полная отдача. Трудно принять решение, если надо выбрать что-либо, просят предоставления полнейшей информации. Предпочитают знать (слышать) о том, что делает врач, контролировать ход лечения. Часто задают вопросы. Уточняют, все ли доведено до конца, не забыл ли врач сделать что- либо. В целом такие пациенты очень добросовестны. Предпочитают во все вносить ясность, конкретность; получать четкое обоснование каждого действия врача. Склонны к перфекционизму. Относятся к наиболее критичным пациентам. Хотят быть полностью уверены в положительном исходе лечения.

Пациенты с дистимической акцентуацией характера почти не участвуют в беседе, изредка вставляют замечания после длительных пауз. Пассивны. Медленно реагируют на все, что выходит за пределы принятых ими норм. С ними трудно найти контакт; настроены пессимистично. Зачастую обращаются к врачам-стоматологам в «крайнем» случае; предпочитают отказ от лечения.

Пациенты с тревожно-боязливой акцентуацией характера испытывают неловкость, трудность при общении с врачом. Они боязливые, тревожные, робкие, нерешительные , несобранные, застенчивые; движения неточные, зачастую неловкие и суетливые. Во время беседы старались точно описать все симптомы до малейших деталей, боясь что-то пропустить, но не преувеличивали свои переживания и расстройства. Склонны преувеличивать все плохое, например негативные последствия. Как правило, подробно расспрашивают о состоянии полости рта, предстоящем лечении и его осложнениях. Думают сразу обо всех возможных осложнениях. Требуют подробнейших объяснений, если находятся в тревожных сомнениях по поводу выбора того или иного метода лечения. Если пациент удовлетворен объяснениями, он начинает испытывать доверие к врачу. Чем больше такие пациенты узнавали об осложнениях и анализировали услышанное, тем больше они боялись негативных последствий и все больше сомневались в выборе лечения. Пациенты с тревожнобоязливой акцентуацией характера исполнительны, четко соблюдают все данные врачом рекомендации до мельчайших подробностей. Боятся пропустить что-либо важное из рекомендаций, просят разъяснить при малейшем непонимании.

На приеме пациенты с возбудимой акцентуацией характера могут быть как угрюмыми, злыми и молчаливыми, так и довольно доброжелательными, в зависимости от тактики поведения врача. Могут испытывать серьезные коммуникативные трудности на приеме либо изображать «сверхобщительность», что бывает гораздо чаще. Прямолинейны, хотят по- лучать все по максимуму, требуют полной отдачи, уважительного к себе отношения.

По данным объективного осмотра, распространенность кариеса составляет 100%. Интенсивность кариозного процесса в среднем по индексу КПУ составляет 6,9±0,54, что соответствует субкомпенси-рованной форме течения кариозного процесса. У большинства опрошенных преобладала субкомпен-сированная (43,2%) и компенсированная форма течения кариозного процесса (40,5%).

Распространенность гингивита составила 91,9%. Нормальное состояние пародонта выявлено у 8,1%. Индекс гингивита ПМА составил в среднем 18,5±2,4%, что соответствует катаральному гингивиту легкой степени. Зафиксированы начальные проявления поражения пародонта. Тяжелой степени поражения тканей пародонта не обнаружено.

Показатели УИГ составили 0,9±0,1, что соответствовало удовлетворительному состоянию гигиены полости рта.

На основании индекса КПУ нами был рассчитан уровень стоматологической помощи (УСП). Показатели УСП составили 35,5±5,03%, что расценивается как недостаточный уровень стоматологической помощи. Преобладали недостаточной (37,8%), плохой (27%) и удовлетворительный (21,6%) УСП. Хороший уровень оказания стоматологической помощи выявлен лишь у 13,5% осмотренных.

Кроме того, были подсчитаны средние показатели индексов в группах с акцентуациями характера (табл. 2) и выявлены корреляционные взаимосвязи между акцентуациями характера, индексами и ответы на вопросы анкеты.

Прослеживается положительная корреляционная связь средней силы между уровнем оказания стоматологической помощи и педантичной акцентуацией характера (r=0,39; p<0,05). Слабая корреляционная связь наблюдается между УСП и дистимической и эмотивной акцентуацией характера. Значит, чем более выражена педантичная акцентуация характера, тем выше уровень оказания стоматологической помощи. Чем более выражена дистимическая и эмо-тивная акцентуация характера, тем меньше УСП.

Положительная корреляционная связь наблюдается между кратностью проведения чистки зубов и выраженностью педантичной, дистимической и эмо-тивной акцентуаций характера, то есть, чем более

Средние значения индексов в группах с акцентуациями характера

Таблица 2

Ответ на вопрос: «Считаете ли вы свою улыбку привлекательной?» — коррелировал с выраженностью демонстративной (r=0,32; p>0,05) и гипертим-ной (r=0,36; p<0,05) акцентуаций характера. Уверенность в себе может считаться отличительной особенностью характера у лиц с этими выраженными акцентуациями.

Ответ на вопрос: «Есть ли у вас кровоточивость десен во время чистки зубов?» — коррелировал с выраженностью эффективно-экзальтированной (r=0,35; p<0,05) и возбудимой (r=0,38; p<0,05) акцентуацией характера.

Отрицательная корреляционная связь средней силы наблюдается между средним уровнем страха по данным анкетирования и выраженностью демонстративной, гипертимной и эмотивной акцентуаций характера.

Выраженность стоматофобии коррелировала с некоторыми из вопросов анкеты: с частотой лечения зубов (r=–0,01; p>0,05); о том, насколько привлекательной респонденты считают свою улыбку (r=–0,36; p<0,05) и насколько они уверены в здоровье своих зубов (r=–0,25; p>0,05).

Обсуждение. Полученные нами данные свидетельствуют о недооценке пациентами гигиенических мероприятий рта и низком уровне гигиенических знаний. 70% опрошенных правильно чистят зубы 2 раза в день. Большинство опрошенных (91 %) не используют дополнительные предметы гигиены полости рта, демонстрируя низкий уровень информированности о важности дополнительных средств гигиены полости рта. Более 60% опрошенных необоснованно используют отбеливающие зубные пасты (без показаний). Одной десятой опрошенных вообще безразлично, какой зубной пастой они пользуются.

Выявлены причины для несвоевременного обращения за стоматологической помощью: страх перед стоматологическими вмешательствами — 48,6%, высокая стоимость лечения—44,8% и нехватка времени — 6%, что согласуется с данными И. В. Фирсовой (2009) [6]. Две трети опрошенных посещают стоматолога только при возникновении у них острой боли. Треть опрошенных каждый раз обращаются к разным врачам-стоматологам, что косвенно указывает на неудовлетворенность предыдущим стоматологическим приемом.

Прослеживается динамика изменения уровня беспокойства во время стоматологического приема: отмечается постепенное нарастание уровня беспокойства, который снижается после проведения анестезии.

При проведении углубленного клинико-психологического исследования (опросник Леонгарда) выявлены характерологические особенности пациентов, что позволило выработать рекомендации, которые способствуют улучшению взаимодействия в системе «врач — пациент».

Для всех групп пациентов важны квалификация врача, посещение им выставок, конгрессов, семинаров; к таким врачам они относятся с большим доверием. Рекомендуется наглядное подтверждение (грамоты, сертификаты, дипломы, ученая степень). В разговоре лучше использовать простые, последовательные, логично связанные предложения; давать четкие объяснения, не отвлекаясь на посторонние темы. Разъяснять все нюансы лечения; описывать преимущества; обращать внимание на все детали, о которых спросил пациент Необходимо акцентировать внимание пациентов на инновационных технологиях, последних тенденциях, методиках, применяемых в лечении, или выделить какую-либо особенность данного конкретного пациента. Рекомендуются наглядные пособия, где будут продемонстрированы исходные и конечные результаты лечения заболевания различными методами (например, презентация в кабинете); это помогает пациентам определиться при выборе лечения. Опишите, как именно в лучшую сторону изменится внешний вид пациента после проведенного вами лечения. Воодушевляйте пациента, настраивайте на положительный результат; старайтесь повышать настроение пациента, демонстрируя свою полную уверенность в конечном результате лечения. Рекомендации на дом желательно выдавать в виде брошюр с точным изложением приемов, наглядными примерами действий (например, выметающие движения зубной щетки при чистке зубов).

Для пациентов с гипертимной, эффективно-экзальтированной и демонстративной акцентуацией характера значимо любое проявление внимания врача, будь то рекомендации, выданные на ярких красивых бумажках, или зубная щетка в подарок.

Необходимо акцентировать внимание пациентов с гипертимной акцентуацией характера на инновационных технологиях, последних тенденциях в лечении или выделить какую-либо особенность данного конкретного пациента. Следует объяснять обоснованность применения дорогостоящих методов лечения, средств гигиены полости рта. В пределах возможного таким пациентам позволительно отклоняться от темы разговора и переходить на личные темы.

Во время приема пациентов с эффективно-экзальтированной акцентуацией характера врачу следует воодушевлять пациента. Таких пациентов необходимо убеждать в обязательности лечения, но делать это очень мягко. Важно чувствовать, когда их настроение начинает меняться в худшую сторону; не стоит отвлекаться в беседе на посторонние темы, что может привести к снижению настроения у пациента и негативно сказаться на его настрое на лечение. В этой группе следует выдавать на дом рекомендации и при каждом последующем посещении спрашивать об их выполнении; пациенты такого типа могут потерять рекомендации. Лучше каждый раз выдавать еще одни.

С пациентами с циклотимной акцентуацией характера в беседе позволительно отвлекаться на посторонние темы. Если врачу надо сообщить что-либо неприятное (о ходе лечения), это стоит делать максимально мягко, стараться предотвратить снижение настроения пациента: чем лучше настроен пациент, тем более в нем преобладают черты гипертимической личности, тем лучше пациент настроен на положительный результат лечения и будет тщательнее соблюдать рекомендации врача дома.

Вести беседу с пациентами с эмотивной акцентуацией характера лучше твердо, четко и доброжелательно. Не давить на пациента, он может замкнуться. Беседовать по существу вопроса, коротко, но вносить наибольшее количество информации о лечении. Стараться избегать пауз: пациент может интерпретировать их по-своему и начать стесняться. Таким пациентам врач должен помочь в выборе; обсудить все варианты. Если пациент впадает в плохое настроение, это можно легко изменить, проявив к нему участие.

Пациентам с застревающей акцентуацией характера врач должен демонстрировать свое согласие с точкой зрения пациента там, где это допустимо; не вступать в открытый спор по поводу умозритель- ных схем лечения, предложенных пациентом. Для врача важно аргументированно отстаивать свою точку зрения. Такие пациенты доверяют исключительно логично обоснованным фактам.

При общении с пациентами с демонстративной акцентуацией характера врач не должен быть угрюмым или сомневающимся. Он должен быть настроен на положительный результат и «заражать» своим энтузиазмом пациента. Таким пациентам необходимо внимательное и уважительное отношение к ним не только врача, но и всего окружающего медицинского персонала. Для установления контакта «врач — пациент», врач должен оказаться еще и внимательным слушателем (по возможности). При этом надо проявлять искреннюю заинтересованность и выражать, по обстоятельствам, одобрение, восхищение, сочувствие. Однако следует соблюдать дистанцию.

С пациентами с педантичной акцентуацией характера врачу следует быть пунктуальным; разъяснять все нюансы лечения (ясно, четко, точно и логично); описывать преимущества и обращать внимание на все детали, о которых спросил пациент.

Необходимо демонстрировать пациентам с дистимической акцентуацией характера свою доброжелательность и спокойствие. Допустимо только мягкое убеждение пациента.

Следует минимизировать контакт пациентов с тревожно-боязливой акцентуацией характера с другими пациентами в клинике, чтобы избежать получения ими необъективной информации. В первое посещение не рекомендуется проводить лечение зубов или какие-либо болезненные манипуляции. Как правило, у таких пациентов имеется стоматофобия. Целесообразно обратить внимание на имеющийся негативный опыт посещения врача-стоматолога в прошлом; определить причину. Начинать прием лучше с беседы. В первое посещение можно провести профессиональную гигиену полости рта, таким образом, не будет болевых ощущений, пациент получит видимый эффект и настроится на положительный результат. В состоянии тревожных сомнений, грусти таких пациентов нельзя отпускать домой. Профессионализм врача вселяет в таких пациентов уверенность в положительном исходе лечения.

Пациентов с возбудимой акцентуацией характера следует убеждать в необходимости лечения, но делать это очень мягко, стараться не вступать в конфликт, не реагировать на провокации. Важно соблюдать дистанцию «врач — пациент», постараться максимально использовать рабочее время с учетом всех пожеланий пациента.

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, что правильный де-онтологический подход с использованием разработанных нами рекомендаций облегчит понимание врачом-стоматологом алгоритмов поведения пациента и поможет улучшить межличностное взаимодействие в системе «врач — пациент».

Правильный деонтологический подход с использованием разработанных нами рекомендаций улучшает межличностное взаимодействие в системе «врач — пациент», что способствует повышению комплаентности на стоматологическом приеме.

Список литературы Психотерапевтические приемы при проведении лечебно-профилактических мероприятий в рамках деонтологического поведения врача-стоматолога-терапевта

- Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100. URL: http://www.who.int/suggestions/faq/en/

- URL: http://www.e-stomatology.ru/pressa/literatura/rabin ovich_tob/gl4.htm

- URL: http://www.stomfak.ru/interesnye-fakty/kak-sp ravitsya-so-st rahom-pe red-pose scheniem-vra cha-stomatologa.html?ltemid=55

- Чернавский А.Ф. Системное исследование страха: ав-тореф. дис.... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2008. 26 с.

- Табачникова B.C. Психологическая подготовка пациентов перед стоматологическим вмешательством//ApxiB ncnxiaTpii. 2009. Т. 1, № 56. С. 72-76.

- Фирсова И. В. Концепция комплаетности в стоматологической практике: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Волгоград, 2009. 52 с.

- Leonhard К. Akzentuirte Personlichkeiten. Berlin, 1976. 328 s.

- Schmischek H. Fragebogen zur Ermittlung akzentuierter Person-lichkeiten//Psychiat. Neurol. Med. Psychol. 1970. № 10. P. 378.