Психовегетативные и уродинамические нарушения у детей с первичным ночным энурезом

Автор: Нестеренко Оксана Валериевна, Королева Ирина Викторовна, Горемыкин Владимир Ильич, Елизарова Светлана Юрьевна, Хижняк Анна Валентиновна, Протопопов Алексей Алексеевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ психовегетативного статуса, уродинамики нижних мочевых путей, характера семейного воспитания у детей с различным течением первичного ночного энуреза. Обследованы 198 детей с ПНЭ и 36 здоровых детей, составивших группу сравнения. Обнаружено, что для детей с ПНЭ характерно наличие детру-зорно-сфинктерной диссинергии и нарушенное семейное воспитание, степень тяжести энуреза коррелирует с выраженностью минимальных мозговых дисфункций. Особенности вегетативной регуляции у детей с первичным ночным энурезом складываются из стабильного повышения тонуса парасимпатической и снижения тонуса симпатической нервной системы, степень выраженности которых увеличивается с нарастанием тяжести заболевания

Вегетатика, первичный ночной энурез, психология, уродинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14917149

IDR: 14917149

Текст научной статьи Психовегетативные и уродинамические нарушения у детей с первичным ночным энурезом

-

1В ведение . Актуальность изучения проблемы первичного ночного энуреза (ПНЭ) у детей и интерес

Ответственный автор – Оксана Валериевна Нестеренко Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Мичурина, 122А, кв. 79.

Тел.: 89179843613, (8452) 22-40-66.

к нему исследователей различных специальностей связаны с тем, что энурез является расстройством, часто приводящим к выраженной социально-психологической дезадаптации детей. Его распространенность, по данным различных авторов, колеблется в широких пределах и составляет в среднем около

10-15% среди детей в возрасте от 5 до 15 лет [1, 2]. Причины данного заболевания могут быть как органической, так и функциональной природы. В то же время формирование навыка опрятности связано с процессом социализации ребенка и не может рассматриваться в отрыве от его личностных особенностей и микросоциального окружения. На фоне сохраняющихся к 8-9 годам энуретических эпизодов у большей части детей формируются многообразные поведенческие и психоэмоциональные отклонения, отражающиеся на качестве жизни [3 - 6]. Это делает необходимым включение в алгоритм диагностики и лечения психодиагностических и психокоррекционных методов. Работы, посвященные изучению проблемы ПНЭ с позиций психофизиологии, вегетологии и состояния уродинамики нижних мочевых путей, немногочисленны. Нам не встретились исследования, в которых с позиций системного подхода рассматривались взаимосвязи состояния детрузорно-сфинктерных взаимоотношений, семейного воспитания, психологических особенностей, вегетативного статуса детей с ПНЭ. В то же время при лечении детей с ПНЭ необходимо учитывать весь комплекс факторов, предрасполагающих к развитию заболевания, что позволит выбрать оптимальный метод коррекции.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей уродинамики нижних мочевых путей, психовегетативного статуса, перинатального периода у детей с первичным ночным энурезом с различной тяжестью и длительностью заболевания.

Методы. В ходе работы были обследованы 234 ребенка в возрасте 5-15 лет, из них с ПНЭ 198 детей, находящихся на лечении в клиниках факультетской, госпитальной педиатрии, пропедевтики детских болезней СГМУ, поликлиниках 1, 2, 5, 6, поликлинике МСЧ «Корпус», и 36 здоровых детей аналогичных возрастных групп, составивших контрольную группу.

Верификация диагноза проводилась в соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10).

Программа обследования соответствовала стандартному протоколу обследования больных с ПНЭ в стационаре и включала клиническое обследование больного; сбор и оценку жалоб, анамнеза болезни и жизни ребенка; лабораторные методы исследования (общий анализ крови, биохимические исследование крови, общий анализ мочи, пробы Нечипоренко, Аддиса – Каковского, Зимницкого, суточная экскреция белка и солей с мочой; степень бактериурии); ультразвуковое исследование почек; по показаниям проводилось рентгеноурологическое обследование. Все дети были проконсультированы урологом и невропатологом. Для выявления сопутствующей патологии по показаниям назначались консультации узких специалистов и дополнительные методы обследования. Ретроспективный анализ истории заболевания проводился по историям родов, историям развития, стационарным выпискам от предыдущих госпитализаций.

В качестве основного критерия, определяющего тяжесть ПНЭ, принято количество ночей, сопровождавшихся эпизодами ночного энуреза. Тяжелое течение ПНЭ было диагностировано у 119 (60,1%) детей. Непроизвольное мочеиспускание у них отмечалось каждую ночь или через ночь, нередко по нескольку раз за ночь. Среднетяжелое течение, когда непроизвольное мочеиспускание регистрировалось не реже одного раза в неделю и не чаще четырех раз в неделю, мы наблюдали у 60 (30,3%) детей. Легкое течение заболевания с эпизодами ночного энуреза реже четырех раз в месяц было у 19 (9,6%) детей. С учетом принятого в детской урологической практике возрастного распределения, обусловленного этапами роста и созревания органов и систем организма, и мочевыделительного аппарата в частности, все обследованные дети были распределены по длительности течения на группы с малой продолжительностью (5-7 лет), средней (8-11 лет) и с длительным течением (12-15 лет). Важно отметить, что такое деление одновременно отвечает психоаналитической концепции развития личности: младшая группа (окончание эдипальной фазы развития), средняя (латентная фаза), старшая (пубертатный период).

При изучении анамнеза установлено, что неблагоприятное течение перинатального периода отмечалось у 131 (66%) ребенка. Беременность у матери осложнилась гестозом у 55 (28%), анемией у 37 (18,7%). Дети наблюдались у невропатолога с диагнозами: перинатальное поражение ЦНС гипокси-чески-ишемического генеза у 43 (21,7%), натальная спинальная травма у 55 (27,8%), из них с травмой шейного отдела позвоночника – 32 (16,1%), поясничного отдела позвоночника – 23 (11,6%); перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза зарегистрировано у 66 (33,3%) детей.

Для изучения функционального состояния нижних мочевых путей регистрировался ритм спонтанных мочеиспусканий. Урофлоуметрия проводилась на аппаратуре Floumapper фирмы Lund Instruments производства Швеции.

Такие параметры центральной нервной системы, как функция внимания и функция психомоторного темпа, оценивались с помощью теста Тулуз-Пьеро-на. Использовалась лицензированная методика фирмы «Иматон» (г. С.-Петербург). Оценивались количественные показатели: скорость выполнения задания и коэффициент точности.

Оценка состояния вегетативной нервной системы проводилась в процессе исследования исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивности, а также отдельных показателей по результатам стандартного метода кардиоинтервалографии. Исследование проводилось с помощью кардиоанализатора «Волготех VDC-804».

Для изучения психоэмоционального статуса и качества внутрисемейных взаимоотношений использовалась батарея рисуночных проективных тестов: «Рисунок несуществующего животного», «Дерево» К. Коха, «Рисунок семьи», а также опросник АСВ для выявления патологических типов внутрисемейных взаимоотношений. Статистическая обработка результатов проективных тестов проводилась с помощью метода балльной оценки базовых психологических черт личности, разработанной на кафедре факультетской педиатрии (рац. предложение № 2378, 2000 г.).

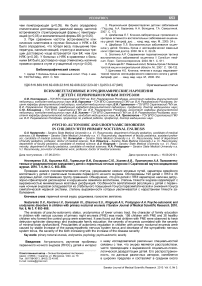

Результаты. При исследовании уродинамики нижних мочевых путей установлено, что типичными для детей с ПНЭ оказались нарушения кинетики сфинктеров, что проявлялось их хаотическими сокращениями в процессе мочеиспускания, т.е. нарушением долженствующих реципрокных взаимоотношений, выражающимся в увеличении числа прерывистых кривых и количества пиков на них. Нарушение функции опорожнения отмечено у 67% больных. У детей с ПНЭ оказалась нарушенной и резервуарная функция. В большей степени это проявлялось дезадаптацией детрузора. Нарушение его адаптации сочеталось с гипер- и норморефлекторным мочевым пузырем. В целом нейрогенная дисфункция мочевого пузыря диагностирована у 44 (22%) детей с ПНЭ. При проведении урофлоуметрии у 133 (67,2%) детей с ночным энурезом зарегистрированы прерывистые урофлоуметрические кривые, а среднее количество пиков на них составляло 2,2±0,4. У 54 (13%) детей количество пиков на урофлоуметри-ческой кривой было более трех, что свидетельствует о более интенсивных функциональных нарушениях нижних мочевых путей (рис. 1).

Рис. 1. Показатели урофлоуметрии у детей с ПНЭ

В группе здоровых регистрировали единственный пик, что характеризовало нормальные реципрокные отношения между детрузором и сфинктером.

Исследовалось состояние уродинамики НМП у детей с различной степенью тяжести ПНЭ. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря диагностирована лишь у двух (10,5%) детей с легкой степенью тяжести ПНЭ. У одного ребенка установлен гиперрефлекторный неадаптированный мочевой пузырь. У одного ребенка выявлен норморефлекторный неадаптированный мочевой пузырь. В группе детей со среднетяжелым течением нейрогенная дисфункция мочевого пузыря обнаружена у 11 (18,4%) детей. При этом гиперрефлекторный тип – у трех (5%) детей, нарушение адаптации детрузора – у четырех (6,7%) детей, норморефлекторный – у трех (5%) и гипо-рефлекторный – у одного (1,7%). В группе больных с тяжелым течением энуреза выявлено наибольшее количество детей с НДМП – 31 (26,1%) и дезадаптацией детрузора – 12 (10,1%). При легкой степени тяжести прерывистые кривые отмечены у 45% детей, при средней – у 66,7%, при тяжелой – у 68,3%. При этом учитывалось и количество пиков на кривой, отражающее степень выраженности детрузорно-сфинктерной диссинергии. Так, 3 и более пиков обнаружено на УФМ кривой у 16% детей с легким течением, 39% – со среднетяжелым, 45,6% – у детей с тяжелым течением ПНЭ.

Прерывистые кривые на урофлоуграмме встречались более чем у половины всех детей с малой длительностью течения энуреза, при этом 28% имели 3 и более пиков. В группе со средней длительностью прерывистые кривые обнаружены в 62,5% случаев. В группе с длительным течением прерывистые кривые были выявлены у 79,7%, а 3 и более пиков зарегистрированы в половине случаев.

Раннее органическое поражение головного мозга, связное с патологией беременности и родов, признается большинством исследователей важным фактором, способствующим задержке темпов созревания ЦНС и развитию энуреза [7, 8]. Проведенный нами ретроспективный анализ медицинской документации позволил установить, что для детей с легким течением ПНЭ более характерно травматическое поражение ЦНС в перинатальном периоде, приводящее к нарушению сегментарного уровня регуляции нижних мочевых путей.

Так, родовая травма в анамнезе у детей с легким течением энуреза встречалась в 3 раза чаще, чем при тяжелом. Родоразрешение путем кесарева сечения имело место более чем у 1/5 детей с легким течением, в то время как при тяжелом – менее чем у 1/20 всех детей. Тазовое предлежание плода было зарегистрировано у 26,8% детей с легким течением, у 6,5% со средним и у 3,9% с тяжелым. У детей с тяжелым течением, напротив, в анамнезе отмечалось преобладание гипоксически-ишемических поражений головного мозга, приводящих, по литературным данным, к нарушениям надсегментарного уровня иннервации нижних мочевых путей. При среднетяжелом течении травматические и гипоксические поражения ЦНС выявлялись приблизительно у одинакового процента больных. Гипоксически-ишемический генез перинатальных поражений ЦНС встречался в 2-4 раза чаще в группе детей с длительным течением энуреза. Травматические повреждения нервной системы встречались примерно с одинаковой частотой среди детей с малой и средней длительностью и в 2-4 раза чаще, чем при длительном течении.

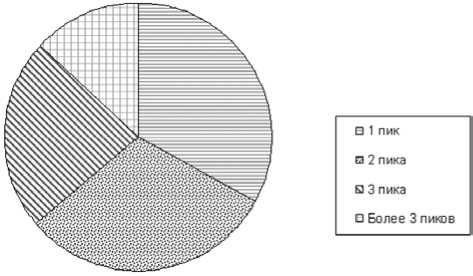

Наличие малой мозговой дисфункции (ММД) определялось по тесту Тулуз-Пьерона (рис. 2). Установлено, что для всех детей с ПНЭ, в отличие от детей контрольной группы, была характерна сниженная скорость выполнения теста Тулуз-Пьеро-на (35,962±1,390 и 45,014±1,532 соответственно; р<0,05). Среднее количество ошибок при выполнении работы у них было в 4 раза выше (3,743±0,631 и 0,825±0,217 соответственно; р<0,01). Такая же закономерность характерна и в отношении самого специфичного критерия – точности выполнения задания. Дети с энурезом выполняли тест с достоверно меньшей точностью по сравнению со здоровыми детьми (0,901±0,013 и 0,982±0,009 соответственно; р<0,05). В целом наличие минимальной мозговой дисфункции по результатам теста Тулуз-Пьерона диагностировано у 49,3% детей с ПНЭ, в то время как в контрольной группе лишь у 13% (рис. 2).

Рис. 2. Результаты теста Тулуз-Пьерона у детей с ПНЭ и здоровых

Установлена взаимосвязь минимальных мозговых дисфункций со степенью тяжести энуреза. Так, количество ошибок в группе детей с тяжелым течением (5,628±1,711) было больше, чем при лег- ком (2,135±0,427) и среднетяжелом (1,523±0,664) течении ПНЭ (р<0,01). Точность выполнения теста также оказалась более низкой у детей с тяжелым течением энуреза (0,849±0,029), чем у детей с легким (0,946±0,009) и среднетяжелым (0,948±0,008) течением (р<0,01-0,05). По результатам теста Ту-луз-Пьерона установлено, что частота минимальных мозговых дисфункций среди детей с ПНЭ имеет явную взаимосвязь со степенью его тяжести. Так, при легкой степени ММД обнаружены у 26,3% детей, при среднетяжелом течении уже у 41,45%, а при тяжелом у 60,5% детей.

При сравнении показателей кардиоинтервало-графии у детей с ПНЭ и здоровых установлено, что у 68,6% детей с ПНЭ преобладал тонус парасимпатической нервной системы. В группе здоровых ваготония зарегистрирована у 35,4%. Симпатико-тония была свойственна лишь 6,1% детей с ПНЭ и 4,6% здоровых; эйтония – 25,3 и 60% соответственно. При исследовании вегетативной реактивности сделан вывод о том, что у детей с ПНЭ чаще, чем у здоровых встречается гиперсимпатикотоническая реактивность (35,1 и 25%) и асимпатикотоническая (24 и 10%). У здоровых детей чаще отмечалась нормотоническая реактивность. При исследовании параметров вегетативной нервной системы у детей с различной тяжестью энуреза выявлено, что максимальное количество больных с исходной ваготонией (85,8%) было в группе с тяжелым течением, в группе со среднетяжелым течением – 65% и с легким – 55%.

В группе детей с легким течением ПНЭ преобладала гиперсимпатикотоническая реактивность (55,5%), со среднетяжелым и тяжелым – нормотоническая (42,8 и 41% соответственно).

Исследование психологических характеристик по данным блока проективных методик позволило установить, что для детей с ПНЭ характерны более выраженная психологическая защита, агрессивность по сравнению с детьми контрольной группы (р<0,01), причем в большинстве случаев (67%) агрессивность носила защитный характер. Повышение уровня психологической защиты и защитной агрессии при энурезе является адаптивным, чего нельзя сказать о тревожности, показатели которой более чем в 2 раза превосходили аналогичные у здоровых детей (р<0,001). Во многих исследованиях, посвященных психологическим особенностям детей с ПНЭ, указывается на сниженную у них самооценку [7, 9]. По нашим данным, для детей с ПНЭ была характерна нормальная самооценка, что могло свидетельствовать о хорошей психологической адаптации, базирующейся на эффективных защитных психологических механизмах детей. Не отличались от группы здоровых и показатели астеничности, инфантильности, истероидной демонстративности (табл. 1).

При исследовании взаимосвязи изучаемых психологических параметров с тяжестью энуреза установлено, что у детей со средней степенью тяжести ПНЭ выявлены наиболее ярко выраженные психологические нарушения (см. табл. 1). У них в наиболь-

Таблица 1

Сравнительная характеристика базовых психологических черт личности у детей с ПНЭ различной тяжести и здоровых

|

Основные психологические черты |

Степень тяжести ПНЭ |

Здоровые (контроль) |

||

|

легкая |

средняя |

тяжелая |

||

|

M±m |

M±m |

M±m |

M±m |

|

|

Самооценка |

3,6±0,3 |

3,0±0,3 |

2,8±0,2 |

2,7±0,3 |

|

Тревожность |

3,5±0,3** |

4,8±0,4** |

3,3±0,2** |

1,7±0,2** |

|

Астеничность |

0,7±0,3 |

1,5±0,5 |

1,2±0,3 |

0,9±0,2 |

|

Инфантильность |

0,6±0,2 |

0,6±0,2 |

0,8±0,1 |

0,4±0,1 |

|

Агрессия |

2,2±0,3** |

2,0±0,3** |

2,1±0,1** |

0,9±0,1 |

|

Истероид. демонстр. |

1,1±0,2 |

2,0±0,5* |

1,1±0,2* |

1,0±0,2* |

|

Защита |

2,9±0,4* |

4,2±0,4* |

2,6±0,3* |

1,7±0,2* |

Примечание:* - p<0,05-0,01; ** - p<0,001.

Таблица 2

Сравнительная характеристика параметров базовых психологических черт личности у детей с различной длительностью течения ПНЭ

|

Параметры |

5-7 лет |

8-11 лет |

12-15 лет |

Контроль |

|

M±m |

M±m |

M±m |

M±m |

|

|

Самооценка |

2,9±0,3 |

3,1±0,2 |

3,5±0,2 |

2,7±0,3 |

|

Тревожность |

3,0±0,2*,** |

3,6±0,2** |

3,9±0,3*,** |

1,7±0,2** |

|

Астеничность |

0,86±0,3 |

1,0±0,3 |

1,5±0,4 |

0,9±0,2 |

|

Инфантильность |

0,7±0,1 |

0,8±0,2 |

0,4±0,1 |

0,4±0,1 |

|

Агрессия |

2,2±0,2** |

2,1±0,2** |

2,0±0,2** |

0,9±0,1** |

|

Истероидная демонстративн |

0,9±0,2* |

1,2±0,3 |

1,6±0,2* |

1,0±0,2* |

|

Защита |

2,1±0,4* |

3,0±0,4* |

2,9±0,4* |

1,7±0,2* |

Примечание.* - р<0,01-0,05; ** - р<0,001.

шей степени проявляются тревожность, истероидная демонстративность и защита.

Анализируя базовые психологические черты личности в зависимости от длительности течения ПНЭ, мы установили, что по мере увеличения продолжительности болезни постепенно нарастают степень выраженности тревожности (3,0±0,2 у детей младшего возраста; 3,6±0,2 у детей средней возрастной группы; 3,9±0,3 в группе с наиболее длительным течением) и истероидно-демонстративные черты (0,9±0,2; 1,2±0,3 и 1,6±0,2 соответственно). Повышенная тревожность регистрировалась у половины больных с длительным течением ПНЭ (табл. 2).

При исследовании типов семейного воспитания выяснено, что в семьях 139 (70,2%) детей с ПНЭ семейное воспитание можно расценить как нарушенное. Наиболее часто встречались гипопротекция (21,6%) и эмоциональное отвержение (18,2%). Обращает на себя внимание факт установления в пяти семьях (2,5%) жестокого обращения с ребенком. В отличие от детей контрольной группы гораздо реже встречалось воспитание по типу гиперпротекции и повышенной моральной ответственности. Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции отмечено в 23 (11,7%) семьях детей с ПНЭ и в 6 (16,7%) семьях детей контрольной группы. Потворствующая гиперпротекция выявлена в 15 (7,6%) семьях детей с ПНЭ и в 8 (22,2%) семьях здоровых детей.

Воспитание по типу гиперпротекции более характерно для семей детей с легким течением энуреза (36,8%). Эмоциональное отвержение встречалось в 18,3% семей детей со средним течением и в 32% семей с тяжелым течением ПНЭ. Нарушение воспитания по типу гипопротекции отмечено в 10,5% семьях при легком течении, в 21,7% при среднетяжелом и в 25% при тяжелом течении энуреза.

Обсуждение. Для детей с ПНЭ оказались характерными нарушения кинетики сфинктеров, что проявлялось их хаотическими сокращениями в процессе мочеиспускания, т.е. нарушением долженствующих реципрокных взаимоотношений, выражающемся в увеличении числа прерывистых кривых и количества пиков на них. Степень выраженности тонусно-кинетических нарушений, проявляющаяся в среднем количестве пиков, максимальна у детей с длительным течением энуреза, что свидетельствует об увеличении степени детрузорно-сфинктерной диссинергии. Нарушенной оказалась и резервуарная функция мочевого пузыря. Наиболее часто выявлялись и оказывались более тяжелыми нарушения резервуарной функции при тяжелом течении энуреза и при максимально длительной истории заболевания. Эти данные являются основой для назначения дифференцированной терапии, направленной на нормализацию тонуса детрузора, нивелирования детрузорно-сфинктерной диссинергии.

Патология анте- и перинатального периодов у детей с ПНЭ встречается в 2-4 раза чаще, чем у здоровых. Для детей с легким течением ПНЭ более характерно травматическое поражение ЦНС в перинатальном периоде, приводящее к нарушению сегментарного уровня регуляции нижних мочевых путей. У детей с тяжелым течением, напротив, в анамнезе отмечалось преобладание гипоксически-ишемиче-ских поражений головного мозга, приводящих, по литературным данным, к нарушениям надсегментарного уровня иннервации нижних мочевых путей. Поражение ЦНС травматического характера приводит преимущественно к нарушению сегментарного звена регуляции НМП и патогномонично для детей с легким течением ПНЭ. Для детей с тяжелым течением ПНЭ более характерно преобладание гипоксическо-ишемического поражения ЦНС, являющегося причиной нарушения надсегментарной иннервации.

Поражение надсегментарного уровня иннервации встречается также более часто при длительном течении энуреза. Эти данные подтверждаются результатами теста Тулуз-Пьерона, выявившего ММД у 49,3% детей с энурезом. Частота минимальных мозговых дисфункций среди детей с ПНЭ имеет явную взаимосвязь со степенью его тяжести. Так, при легкой степени ММД обнаружены у 26,3% детей, при среднетяжелом течении уже у 41,45%, а при тяжелом у 60,5% детей. Это следует учитывать при назначении патогенетической терапии больным с энурезом.

При исследовании вегетативной реактивности мы пришли к выводу, что у детей с ПНЭ чаще, чем у здоровых, встречается гиперсимпатикотоническая реактивность и асимпатикотоническая. Полученные данные следует учитывать при назначении индивидуальной схемы лечения.

Для детей с ПНЭ характерны более выраженная психологическая защита, агрессивность, причем в большинстве случаев агрессивность носила защитный характер. Повышение уровня психологической защиты и защитной агрессии при энурезе является адаптивным, чего нельзя сказать о тревожности, показатели которой более чем в 2 раза превосходили аналогичные у здоровых детей. Большинство детей с ПНЭ воспитывались в семьях неправильно, что могло способствовать акцентуированию определенных психологических черт, таких, как тревожность, защита, агрессивность. При этом наибольшее значение имели такие типы воспитания, как эмоциональное отвержение и гипопротекция. Выявленные нарушения семейного воспитания достоверно чаще отмечаются при тяжелом течении ПНЭ. В семьях детей с тяжелым течением встречается жестокое обращение с детьми. Наиболее выражена акцентуация психологических черт среди детей со среднетяжелым течением ПНЭ и при наибольшей его длительности.

Заключение.

-

1. Для детей с ПНЭ характерно наличие детрузорно-сфинктерной диссинергии; выраженность нарушений кинетики мочеиспускания нарастает по мере усугубления тяжести и длительности патологического процесса (р<0,05).

-

2. Степень тяжести энуреза коррелирует с выраженностью ММД, что проявляется уменьшением скорости, снижением точности выполнения задания (0,948±0,008; 0,849±0,029), увеличением количества ошибок (2,135±0,427; 5,628±1,711). Травматическое поражение ЦНС в перинатальном периоде более характерно для детей с легким течением ПНЭ (46,9%), а гипоксически-ишемическое поражение ЦНС патог-номонично для больных с тяжелым и длительным течением энуреза (40,8%).

-

3. Особенности вегетативной регуляции у детей с первичным ночным энурезом складываются из стабильного повышения тонуса парасимпатической и снижения тонуса симпатической нервной системы, степень выраженности которых увеличивается с нарастанием тяжести заболевания.

-

4. У детей с легким течением преобладают агрессивные черты. При средней степени тяжести наиболее выражены тревожность, астеничность, истероидная демонстративность, защита (р<0,05). Для детей с тяжелым течением патогномонична сниженная

-

5. Для детей с ПНЭ характерно нарушенное семейное воспитание. Воспитание по типу гиперпротекции более характерно для семей детей с легким течением, в семьях детей со среднетяжелым течением появляются эмоциональное отвержение и гипопротекция. При тяжелом течении эти патологические типы семейного воспитания имеют наибольшее значение.

самооценка. В группе больных со средней продолжительностью максимально выражены пассивная агрессия, защита. При длительном течении энуреза формируется наиболее неблагоприятное сочетание психологических признаков: максимально выраженная тревожность, астеничность, истероидная демонстративность (р<0,05).

Список литературы Психовегетативные и уродинамические нарушения у детей с первичным ночным энурезом

- Коровина Н.А., Гаврюшова А.П., Захарова И.Н. Протокол диагностики и лечения энуреза у детей. М., 2000. 24 с.

- Sillen U. Treatment system nocturnal enuresis//Pediatr. Nephrol. 1999. Vol. 13. P. 355-361.

- Антропов Ю.С. Психосоматические расстройства у детей и подростков. М.: Медицина, 1994. 172 с.

- Малаховский Ю.Е., Баркаган Л.З., Педанова Е.А. Первичный ночной энурез у детей//Педиатрия. 2002. № 6. С. 92-98.

- Нахимовский А.И. Симптоматическая психотерапия и ее эффективность при недержании мочи и кала у детей: Ав-тореф. дис.... канд. мед. наук. Л., 1983. 19 с.

- Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства (клиника, эпидемиология, терапия, модели медицинской помощи)//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1999. №4. С. 36-42.

- Смирнова Е.О. Психология ребенка. М.: Школа-Пресс, 1997. С. 17-42.

- Neveus Т., Lackgreen G., Tuvemo Т. Sleep and night-time behaviour of enuretics and non-enuretics//Brit. J. of Urol. 1998. Vol. 81,suppl. 3. P. 67-71.

- Шелковский В.И., Студеникин В.М., Маслова О.И. Ночной энурез у детей//Вопросы современной педиатрии. 2002. Т.1, №1. С. 75-82.